践行能力立意,体现核心素养

——北京高考理综卷第20题的分析和思考

杨 君 付鹂娟

(1. 北京教育考试院,北京 100087; 2. 北京市一〇一中学,北京 100091)

1 问题的提出

日前,教育部公布了《普通高中物理课程方案》(2017版)[1](下文简称新课标).基于物理学科的学科本质,新课标凝练了物理学科的核心素养.核心素养理念的提出,以及在此基础上确立的课程理念和课程培养目标,对中学物理教学和评价工作提出了新的要求.新课标在等级性考试的考试内容要求中明确提出:试题的任务情境要与生产生活、科技发展等紧密联系,要关注物理学前沿与成果应用;要探索设计与现实相关的问题情境,加强对考生应用物理学知识综合解决实际问题的考查;要强调创新精神和实践能力的考查,能较好的区分考生物理学科核心素养的水平.结合学业质量标准的研制以及学业水平考试制度的贯彻实施,可见,新课标对等级性考试的考试内容提出了明确要求同时对等级性考试的能力考查和核心素养的区分也提出了具体要求.

学科核心素养是考生通过学科学习而逐步形成的正确价值观念、必备品格和关键能力.可见,核心素养是对知识和技能、过程和方法、情感态度和价值观三维目标的重新整合和提升.因此,高考命题在坚持“能力立意”同时,必然会涉及到学科核心素养的考查.为实现高考命题向等级考命题的平稳过渡,研究梳理物理试题在核心素养考查上的实践,在此基础上总结经验,凝练方法,可为即将到来的等级考命题提供理念借鉴和实践依据.

自2013年起,北京高考理综卷物理试题第20题注重以学科前沿研究和成果应用、生产生活中的真实情境为素材,考查考生获取信息,分析问题和解决问题的能力(如表1所示).本文将对上述试题从试题设计理念、能力及核心素养考查特点等方面加以分析,为等级性考试提供可供借鉴的经验积累,实现高考向等级考的平稳过渡.

表1 2013—2017选择题第20题试题素材及参数统计

2 设计理念

2.1 试题素材的选取

北京高考物理命题体现物理学在探索自然规律,推动科技发展等方面的基础性地位.从学科发展的前沿及成果应用,学科知识在生产生活实际中的应用等方面提取素材,注重实际问题的真实性和考查的公平性.

如表1所示,2013年以来,北京高考理综卷第20题涉及的素材包括学科前沿知识如多光子光电效应、负折射率材料,生活中的实际问题如雾霾天气、公交IC卡,以及物理原理在生产生活中的科技应用如飞机着陆导航,这些丰富多彩的素材都来源于科技前沿和生活生产实际,旨在引导考生从物理学的视角认识自然,理解自然,建构关于自然界的物理图景,思考物理与社会,物理与技术的关系,展现了物理的魅力.

在选取素材的过程中,还应基于考生的生活和学习实际,体现首都特色,关注考试公平.如公交IC卡素材的选用,前提是北京的城区和郊区均已普及公交一卡通的使用,考生对公交IC卡都有相应的认知.这一素材可用于北京卷,却未必可用于其他省市及全国卷.

2.2 试题情境的打磨

(1) 突出本质.

联系实际类问题[2]往往十分复杂,在设置情境时,应结合中学教学实际.高中物理课程是普通高中自然科学领域的一门基础课程,涉及的是物理学的最基础最普遍的原理.联系实际类问题,即便是学科前沿及其技术应用,其本质也往往是物理学的基础的原理,因此,在对实际问题进行整体把握的前提下,应对情境进行合理剪裁,确保科学性的同时,突出对其基础原理的考查.

如2013年第20题,金属在普通光源照射下,多光子光电效应发生的概率很小.而在强激光照射下能发生多光子光电效应,这不仅超出了考生已有的认知范围,也拓展了考生对光电效应的认识.爱因斯坦光电效应方程的本质是能量守恒,能量观也是物理核心素养提出的四个物理基本观念之一.试题把考查重点放在运用能量守恒解决多光子光电效应问题,贴近考生学习实际的同时,突出了对问题本质的认识和运用所学知识探究深层问题的能力的考查.

2017年理综卷第20题[3,4]也是如此,飞机着落导航在技术上十分复杂,试题避开了技术细节,将考查重点放在着陆导航过程中的基本原理即干涉原理的理解,引导考生类比双缝干涉进行知识迁移,理解飞机着陆过程中的导航过程.

(2) 适度建模.

物理模型是由客观物质世界过渡到物理概念、物理规律的中间环节,是对自然现象的高度概括.建模过程就是在对实际问题本质认识的基础上进行合理简化,抽取物理概念从而解决问题的过程.因此,建立合理的物理模型是问题解决的前提.

历年理综卷第20题以生产生活中的实际情境为素材,引导考生把实际问题转化成物理问题,考查考生从题干获取信息并理解情境,依据信息建立模型解决问题的能力.试题充分考虑到中学的教学实际以及考生的认知特点,依据试题情境合理、适度建模,这对于试题的科学性、区分的高效性及难度的合理性至关重要.

如公交IC卡一题,试题交代了起因——公交车上的读卡机向外发射某一特定频率的电磁波,明确了结果——“IC卡内的线圈L中产生感应电流,给电容C充电,达到一定的电压后,驱动卡内芯片进行数据处理和传输”,但从原因到结果的中间过程,需要考生建立模型.公交卡的实际电路非常复杂,考生可依据“IC卡内部有一个由电感线圈L和电容C构成的LC振荡电路”,根据LC振荡电路的原理建立公交IC卡工作的物理模型,分析电感线圈产生感应电流的原因.读卡机发出的电磁波引起了线圈中磁通量的变化,从而产生电磁感应,形成感应电流,据此即可正确作答.生活现象——模型表征——规律论证,题干信息对考生思维有清晰的引导,试题难度不大.

“雾霾天气”一题,试题第一句话对雾霾天气进行了概述,“雾霾天气是对大气中各种悬浮颗粒物含量超标的笼统表述,是特定气候条件与人类活动相互作用的结果”.表明雾霾产生于人类活动的区域,明确雾霾形成的源头.“雾霾中,各种悬浮颗粒物形状不规则,但可视为密度相同、直径不同的球体”,这是建立雾霾微粒的模型.“PM10的浓度随高度的增加略有减小,大于PM10的大悬浮颗粒物的浓度随高度的增加明显减小,且两种浓度分布基本不随时间变化.”这是给出不同雾霾颗粒的分布规律.自然现象——科学表述——建立模型——总结规律——分析原因,试题给出了把原始问题转化成物理问题的清晰路径,同时也展现了一个完整的科学探究过程.

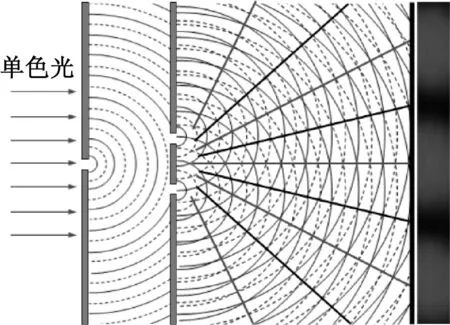

飞机着陆导航一题,要求考生依据结论“飞机降落过程中,当接收到的信号都保持最强时,表明飞机已对准跑道”分析原理,这是逆向思维过程.题中虽然提示“两个可发射无线电波的天线类似于杨氏干涉实验中的双缝”,引导考生进行知识的迁移,但由于考生在进行知识迁移的同时还要进行情境的类比,且建模路径比较隐蔽,因此作答难度较大.考生首先要迁移双缝干涉的知识,呈现如图1的干涉图样,在此基础上根据题中所给的信息“两天线同时都发出波长为λ1和λ2的无线电波.”得出如图2的强度分布,两波长产生的两组彼此独立的干涉只有一个共同的加强区域,就是波源连线的中垂线,即跑道的中心.因此,只要飞机接收的信号始终保持最强,即表明已对准跑道.题中无线电波干涉和双缝干涉都是波的叠加,原理相同.区别在于题中无线电波是两组不同波长的波干涉.从单色光的双缝干涉到两组不同波长的无线电波干涉,经历建立模型——对模型进行修正完善——应用模型的过程,这对建模能力的要求更高了.

图1 单色光的双缝干涉

图2 复色光的双缝干涉

(3) 把握细节.

为了考生更好地理解题意,试题注重对情境细节的把握.如对于比较复杂的实际问题配以相应的示意图加以说明,飞机导航一题的配图简洁而且重点突出.对于关键的信息通过不同方式加以强调.如“两天线同时都发出波长为λ1和λ2的无线电波”用重点符号突出重要信息.对于可能引起歧义的地方加以说明,如负折射率一题,“折射线与入射线位于法线的同一侧(此时折射角取负值)”;雾霾天气一题“(PM是颗粒物的英文缩写)”;“公交车上的读卡机(刷卡时“嘀”的响一声的机器)向外发射某一特定频率的电磁波”.

(4) 表述精练.

联系实际问题通常需要用较多的文字描述新的情境,为了便于考生获取信息,避免语言叙述的干扰,试题在文字表述上力求准确、精练、清晰、完整.

多光子光电效应一题,情境表述信息完整,逻辑清晰.题干分两个层次.第一层次是对原理的介绍,简要阐述了单光子光电效应现象,借助考生熟悉的单光子光电效应理解思考多光子光电效应,使考生快速进入情境,找到思考问题的角度.第二层次是对实验装置的介绍.首先结合图示说明实验装置,示意图突出光电管工作电路,可避免考生分散注意力.接着对实验现象进行描述,用普通光源实验结果做铺垫,介绍强激光的实验结果,引导考生思考多光子光电效应产生的原因.试题语言逻辑的清晰不仅表现在对试题情境的描述上的层层递进,更表现在对考生思维的启发上的逐步深入.

飞机着陆导航一题对试题情境的表述可分为三个层次.第一层次是对原理介绍,明确飞机降落导航应用的知识是波的干涉.第二层次是对装置的介绍.从示意图可以看出跑道的中心轴线是发射装置连线的中垂线,这对问题解决至关重要.对于这一关键信息,题中还给出了文字说明“两个可发射无线电波的天线对称地固定于飞机跑道两侧,它们类似于杨氏干涉实验中的双缝.”提示考生可以通过类比杨氏双缝干涉思考并解决问题,这是试题情境对考生方法的指导.第三层次描述导航过程,“两天线同时都发出”“都保持最强时”这些关键词简洁但信息量大,是解题的关键.

2.3 设问的设计

(1) 贴近情境,符合实际,体现能力.

理综卷第20题设置的都是真实的问题情境.“真实”不仅体现在情境描述的问题来源于真实的生活,更体现在情境和设问有机融合.试题情境不是一个与设问无关的大帽子,问题是基于情境设计的,解决问题的线索隐藏于情境中.考生解决问题的手段不是机械地套用知识,而是基于对情境的分析,获取并加工信息,迁移知识,深入思考,在探究过程中达成任务.

以2013年理综卷第20题为例,试题的设问为“光电流恰好减小到零时,所加反向电压U”可能的表达式.试题如何通过问题情境逐层深入设计问题呢? 情境给出的第一层信息是“一个电子在极短时间内吸收多个光子成为可能”,这个信息有助于考生在理解爱因斯坦的光子说(电子吸收光子的能量E=nhν)的基础上理解多光子光电效应.情境给出的第二层信息为“用频率为ν的普通光源照射阴极K,没有发生光电效应.换用同样频率ν的强激光照射阴极K,则发生了光电效应;”,这条信息从实验的角度阐述了多光子光电效应.普通光源照射,电子只能吸收一个光子,其能量不足以克服逸出功,没有光电效应;而用强激光照射时,电子可以吸收多个光子,应用爱因斯坦光电效应方程可得Ek=nhν-W,这是正确作答的关键.如果基于 “光电子的最大初动能的表达式” 设计问题,则对考生思维的要求是顺向的,能力要求并不高.情境的第三个层次是对多光子光电效应实验的细节呈现,要求考生在前两个层次的基础上进一步思考反向电压和最大初动能的关系,需要考生从微观角度对光电效应的整个过程有完整的认识,对知识的考查更加深入,思维的长度以及复杂程度都在提高,对能力的考查也从推理能力上升到了探究能力.

可见,试题设问紧扣情境,考生的解答必须从情境出发,提炼并理解关键信息,逐步深入思考问题情境的物理本质,才可正确作答.

(2) 层次性和针对性.

选项的设计不仅切合情境,而且要有针对性地指向能力考查目标,体现思考问题的多种角度和不同层级能力的考查.

2017年20题,选项的设置围绕飞机着陆导航的原理分为两个层次展开.(A)、(B)选项是第一个层次,考查考生对波的干涉知识的理解能力.(C)、(D)选项是第二个层次,不仅要求对波的叠加原理、波的独立传播原理有深刻的认识,还要能理解干涉形成的过程,构建双波长干涉的动态图景,对知识的考查更加深入.雾霾天气一题,4个选项分别是从4个角度设问.(A)选项考查考生是否能从情境中直接提取有效信息,(B)选项考查考生对雾霾颗粒受力情况的分析,(C)选项考查雾霾颗粒的运动情况,(D)选项考查雾霾颗粒的浓度分布情况.

(3) 难度特点.

试题的难度受到多种因素的影响,如考查知识点的深入程度,情境的复杂程度和新颖程度、设问角度的综合程度,设问方式的常规程度、是否需要建模及建模的复杂程度、文字量的多少等.这些因素决定了考生在解决问题时思维的复杂程度.通常情境新颖,设问角度非常规,需要建模的试题对考生思维的逻辑性、深刻性、灵活性和创新性的要求较高,难度较大.

2016年雾霾天气一题,要求考生对布朗运动的概念和形成原因有清晰的认识,并能从原始问题中抽取布朗运动的物理模型.四个选项涉及了四个角度,设问复杂.要求考生在提取有效信息的基础上对其进行分析和推理,要求考生逻辑清晰,思维灵活,属于中档题.

2017年飞机着陆导航一题,试题的情境新颖,信息量少,考生要凭借扎实的物理知识,对实际问题进行综合分析.试题要求考生类比光的双缝干涉分析双波长无线电波的干涉,得到“两组波长不同的波,各自稳定干涉,强弱分布的位置彼此独立”的推断,在对干涉的本质缺少认识的情况下,这种推断几乎是不可能完成的.这道题考查考生对生活情境的物理本质的深刻理解,对考生思维能力要求很高,属于难题.

3 考查特点

3.1 三类联系实际问题的考查特点

(1) 以学科前沿知识为背景的试题(多光子光电效应、负折射率),要求考生能通过对新情境的学习获取信息,运用中学阶段的基本规律理解学科前沿.

这类试题虽然情境新颖,甚至貌似“超纲”,但试题考查的知识点并没有超出教材内容.试题通过对背景材料的详细介绍和补充说明,要求考生要能结合物理学基本原理解决新情境问题,考查的是考生的应用能力和探究能力.因此,这类问题对考生的能力考查和知识要求并不“超纲”.

科学始终在不断发展,任何规律均有其相应的适用条件.爱因斯坦曾经思考过多光子光电效应问题,但是他认为“光电效应中一个电子吸收两个光子的几率不会大于下雨天两个雨滴同时打在一个蚂蚁身上的几率”.强激光的出现从技术上解决了这一难题,使人们对光电效应的认识在理论和实验上都更加丰富和完善.科学促进了技术的进步,技术的革新反过来又促进了科学的发展,科学和技术共同推动了社会文明的进程.这类试题旨在引导考生以发展的眼光理解物理规律,在一定意义上,也是对考生科学素养和创新思维能力的考查.

(2) 以生活实际为背景的试题(雾霾、IC卡),要求考生在对实际问题的物理本质深入理解的基础上对情境进行简化和抽象,建立模型,运用物理规律解释现象,引导考生从物理学的视角认识生活现象,理解生活现象.

新课标提出“应用物理知识解决具体问题应结合具体的实际情境.运用物理知识解决实际问题的能力,往往取决于考生将情境与知识相联系的水平.”“我们常说某个问题很“活”,其“活”的本质之一在于情境的转化,能不能把问题中的实际情境转化成解决问题的物理情境,建立相应的物理模型,这是应用物理观念思考问题、应用物理知识分析问题的关键.”雾霾天气一题中,要求考生通过建立雾霾颗粒的球状模型,将雾霾现象转化为物理问题,在此基础上,运用热力学知识从统计的角度对大量雾霾颗粒的运动和分布进行分析.可见深入理解物理学的思想和研究方法,建立合理的物理模型,构建实际生活中的物理学图景,是灵活解决实际问题的关键.

(3) 以科技应用为背景的试题(飞机着陆导航),考查中学物理知识的在科技中的实际应用.

飞机着陆导航技术巧妙地应用了双波长干涉来标识空间方位.把这一原理用于飞机着陆导航中,前提是对波的相干叠加和非相干叠加基本原理的深刻理解.这类试题注重引导考生运用中学物理学习的普遍原理理解科技应用.

3.2 科学思维核心素养的考查

新课标指出:“科学思维”是从物理学视角对客观事物的本质属性、内在规律及相互关系的认识方式;是基于经验事实建构物理模型的抽象概括过程;是分析综合、推理论证等方法在科学领域的具体运用;是基于事实证据和科学推理对不同观点和结论提出质疑、批判、检验和修正,进而提出创造性见解的能力与品格.“科学思维”主要包括模型建构、科学推理、科学论证、质疑创新等要素.

如表2所示,根据新课标学业质量标准,可以把新课标核心素养的几个方面分成不同的层级.2013年以来的北京高考理综卷第20题突出体现了对考生高水平核心素养的考查.

如多光子光电效应一题对核心素养的考查达到了水平4(侧重对科学推理的考查).考生要筛选信息,迁移知识,组织逻辑,得出结论,并循环这一个过程得到更进一步的结论,最终把分析结果进行物理表征,这就是推理过程(有时这样的推理过程可能需要多次循环才能得到最终结果).对综合性物理问题进行分析和推理,获得结论,符合科学推理中水平4的表述.

雾霾天气一题对核心素养的考查达到了水平5(侧重对物理建模和科学论证的考查).对模型建构素养的考查体现在要求考生建立雾霾颗粒的球状模型和三类小球做布朗运动的图景.能将较复杂的实际问题中的对象转换成物理模型,符合模型建构中水平5的表述.科学论证指的是围绕同一论题,收集证据并运用一定的论证方法解释、评价,达成结论.论证过程要通过科学建模、分析推理、批判反驳错误观点等一系列思维活动来完成.当考生不能确定PM2.5和大于PM10的大悬浮颗粒物的浓度随高度增加的变化情况时,要利用“PM10的浓度随高度的增加略有减小”这一证据,进行推理和解释.考虑证据的可靠性,合理使用证据进行推理,这符合科学论证中水平5的表述.

表2 科学思维及其要素的学业水平质量标准

4 结论

新课标指出,高中物理课程在义务教育的基础上,帮助学生从物理学的视角认识自然,理解自然,建构关于自然界的物理图景……,引导学生认识科学的本质以及科学·技术·社会·环境(STSE)的关系.这不仅是高中物理课程的培养目标,同时也是高考乃至等级性考试的考核目标.北京高考物理试题在坚持并不断深化能力立意的命题实践中,通过选择与生产生活、科技发展及成果应用等实际情境,实现对考生分析问题解决问题能力的考查,同时也实现了对考生科学思维这一物理核心素养不同水平的考查,这也为等级考命题的平稳过渡打下了坚实基础.