行走在“存在”阴影下的普罗米修斯:加缪与存在主义

胡园园

行走在“存在”阴影下的普罗米修斯:加缪与存在主义

胡园园

南京大学外国语学院 南京理工大学外国语学院

作为二十世纪法国重要的文学家和思想家,阿尔贝·加缪的作品曾为战后一代人指引精神方向。其荒诞和反抗思想与以萨特为代表的法国存在主义思想有着错综复杂的关系。本文从加缪是否是存在主义者的发问出发,以其作品中的西西弗和普罗米修斯形象为代表,从存在与本质的关联中理清其对存在观点的继承和发展,并由此引向对本质主义和存在主义的讨论。

加缪 存在 本质 荒诞 反抗

一、存在主义者加缪?

“加缪是存在主义者吗?”对于这种想象而来的声誉,加缪在散论《谜语》()中表达了自己的态度:“有一千个声音同声向他宣称,他已经得到了那种东西,然而他自己却明白,那不是他想得到的。”①从加缪的生平来看,他本人极力反对任何主义、派别的归类。他深知自己的文人魅力,他那种与巴黎文化圈格格不入的地中海人气质让他拒绝为自己贴上萨特的存在主义标签。此外,加缪早年与共产党的关系让他对各种主义持有一种谨慎且悲观的态度。更重要的是,从意识形态本身而言他并不认可存在主义的观点。在1945年的一则采访中加缪回应道:“不,我不是存在主义者……我发表的唯一一部思想作品《西西弗的神话》是针对所谓的存在主义哲学家的……”②在这部类似哲学论著的作品中,加缪对克尔凯郭尔(Søren Kierkegaard)、雅斯贝尔( Karl Jaspers)和海德格尔(Martin Heidegger)的存在主义进行了严厉的批判。“存在思想充满无节度的希望,这种思想本身就是以原始基督教和救世福音来翻腾旧世界的。”③“我若坚守存在哲学,很清楚,一切存在哲学无一不劝我逃遁。存在哲学家们通过奇特的推理,在理性的残垣断壁上从荒诞出发,在对人封闭和限制的天地里,把压迫他们的东西神圣化,在剥夺他们的东西中找出希望的依据。”(加缪,《散文卷Ⅰ》:97)加缪认为,克尔凯郭尔和雅斯贝尔在理性批判中通往神性,而海德格尔的无神论存在主义最终也走向了神化的历史。存在主义在神灵与希望中寻找出路,但加缪从根源上就反对这种致命的“隐遁”(加缪,《散文卷Ⅰ》:81)。他的西西弗正是在这样的存在主义预设前提和铺垫下走向了扛起巨石的命运。

但是加缪的态度和他在文学作品中的表达有时并不是完全一致的。虽然他不是一个哲学家,但“他的名字和著作却是同存在主义以及作为其一部分的荒谬概念非常密切地联系着”④。他笔下的默尔索(Meursault)、卡利古拉(Galigula)和玛尔塔(Martha)都是典型的存在主义式的人物。他们在一无选择原则、二无衡量标准的情况下进行着“存在先于本质”的选择,体验着存在主义者们来自荒诞的焦虑。一般说来,存在主义者的任务是“具体地理解抽象”,因此“存在主义的思想才更容易表现在小说或戏剧中而不是理论著作中。”(富尔基埃,1988:35)从这一角度出发,我们不难理解《西西弗神话》()与《局外人》)、《卡利古拉》()和《误会》()在表达思想上的差异。但是如果将加缪之后的文学创作也纳入到考察范围内,我们就会发现问题的复杂性。在加缪的反抗系列——《鼠疫》()、《正义者》()、《反抗者》()——中,他认为“反抗在行动之前就有了价值判断”⑤。这种价值判断来源于一种共同的人性,因而“本质先于存在”⑥。截然相反的论断并非是充满矛盾的对峙。事实上加缪的思想伴随着他的文学创作也经历了一系列的演变:荒诞——反抗——均衡。如果加缪的生命没有在车祸中戛然而止,他的创作思想也许还在变化。那么将加缪视为存在主义者反倒是一种片面且孤立的判断。加缪自己也曾说过:“我不了解我寻求的是什么,我要小心地为它立个名目。我反复地推翻前言,反复地探讨,有时前进,有时又要倒退。大家敦促我,应该一劳永逸地立出一个或几个名目来。但我却十分恼火。”⑦因而有关加缪和存在主义的关系,我们应跳出“存在主义者加缪”的桎梏,从加缪的文本中加以把握。

二、推举“存在”的西西弗

1952年,在和加缪就《反抗者》所展开的论战中,萨特曾质问道:“加缪,默尔索在哪里?西西弗又在何方?……或许被杀害了,或许被流放了。”⑧萨特在指责加缪否定了自己的主人公的同时,也间接地肯定了默尔索和西西弗身上所具备的存在主义要素。从某种意义上说,默尔索是存在主义者。“有许多人,正如海德格尔所指出的,是受大众或‘人们’所左右的,不作真正的选择。这些人没有真正的存在。”⑨从这个意义上说局外人默尔索听从自己的直觉,不带一丝感情地生活具有存在意义上的“局内人”的姿态。默尔索是一个“存在先于本质”的典范。他在苦难之门上叩响的枪声出自没有任何动机的自由行动。这种行动是荒谬的,“它与本能的活动而不是与理智的活动相联系”(富尔基埃,1988:64)。在默尔索扣动扳机的那一刹那,这种本能的活动为他带来了“一无支撑点、二无向导”(富尔基埃,1988:67),充满焦虑与责任情感的自我选择。“焦虑来源于我们对选择这一沉重负担的感受。”(富尔基埃,1988:66)而责任来源于对并非本意而为的行为的担当。默尔索在接下来的审判中所表现出来的漠然、不抗争是这种焦虑与责任的延伸,是不做选择的再一次选择。这样的选择或是对荒诞的法律、伦理、道德的嘲讽,或是对人类荒诞命运的接受。至此,存在者默尔索的故事本可以戛然而止了,这将是一个典型的萨特式的存在主义结局——“我们每一个人被禁锢在自己的存在里,既不能理解别人,也不能让别人理解自己。”(富尔基埃,1988:77)但最后加缪的理智和温情改变了小说的走向。结尾处的默尔索最终向冷漠的世界敞开了心扉:“我体验到这个世界如此像我,如此友爱融洽,觉得自己过去曾经是幸福的,现在仍然是幸福的。”⑩

从这样的的结尾,我们自然能联想到那个同样幸福的西西弗。只是在荒诞的道路上,他走得比默尔索更为艰辛和痛苦。默尔索一直在一场看似谋杀的自杀中回应世界的荒诞,而西西弗从一开始就拒绝自杀。他以一种类似乐观的态度接受巨石的一次次滚落,永不止息地一次次向上推举,填补存在这出悲剧的绝望缝隙。从西西弗的命运中我们能看出加缪更感兴趣的是在上升为“主义”之前的“存在”。对此翁弗雷(Michel Onfray)在《加缪的哲学生活》 ()中将加缪归入“法国存在哲人(philosophe existentiel)之列,而非存在主义者(existentialiste)”⑪。这种存在根生于加缪的生活,根植于他对自己作为病人,更具体地说对自己的有形的死亡的感受。因此加缪的存在是一种有形的存在。这一点与萨特的自为的存在有所区别。“萨特并没有对荒诞生活的实际体验”⑫。在他看来,存在“可以自由地和过去告别,通过自己的行动来确立自己,甚至可以不被社会和历史条件所制约。”⑬相反,加缪的存在更接近于存在主义之初的存在。加缪在荒诞氛围下所经历的西西弗式的存在与克尔凯郭尔的那种具有“讽刺、无聊和忧郁”状态的存在具有相同的起点⑭。这是对个体感受的关注,在个体感受中把握自我的存在。因此加缪说“我感兴趣的正是在回程时稍事休息中的西西弗”(加缪,《散文卷Ⅰ》:156)。这个“吃尽苦头,苦得无法形容”的西西弗在没有蔑视所征服不了的命运中践行着自我的存在(加缪,《散文卷Ⅰ》:156)。与克尔凯郭尔和尼采(Nietzsche)一样,西西弗的存在“意欲实现存在之本质,意欲实现人的高贵及价值”⑮。可见,加缪的存在是一种作为已知背景的存在,它区别于存在主义者的那种作为思想的存在。因而,加缪的存在和他的荒诞一样将会是一个起点。

三、普罗米修斯式的“存在”延伸

很多人,包括萨特本人都为那个穿着存在主义荒诞外衣的西西弗形象所着迷。但作为起点的西西弗是一位被萨特所承认的荒诞英雄,而非存在主义英雄。与萨特不同,加缪所关心的是“人们既不相信上帝,又不相信理性的时候,应当如何生活。”⑯因而他的存在起点在其后续的创作中将指向一种不那么哲学思辨的生活哲理。这一点也是加缪与萨特的根本差异所在。“对加缪来说,荒谬是人类团结与行动的伦理的基础;对萨特尔来说,荒谬则是人的孤独和悲惨处境的基础:意识到存在并不能鼓舞行动而是产生一种恶心的感觉和一种对于存在的恐怖。没有比这两种态度更为对立,比这两种伦理更为悬殊的了。”⑰相比而言,加缪更像一个“来自阿尔及利亚的查拉图斯特(Zarathoustra)”⑱。他诊断欧洲的虚无主义,意欲通过一种肯定的哲学超越它,在西西弗的命运中回应尼采的声音。西西弗肯定的是一种英雄的乐观主义。就像是查拉图斯特的精神伙伴一样,他赞美生命中的一切,无论是好是坏。“在毫无保留的amor fati⑲中,他如此表达了自己的勇气和骄傲。”⑳。

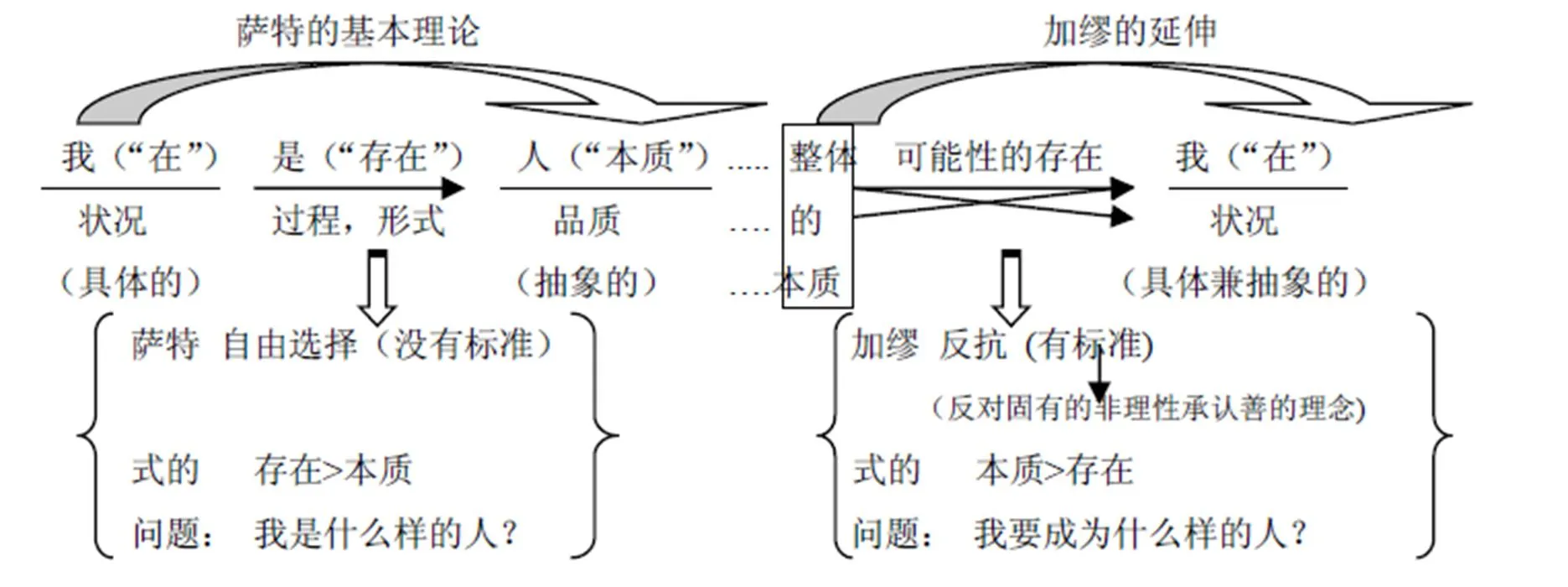

在肯定荒诞前提下,加缪以反抗来延伸西西弗式的存在。他的这种反抗无论是表现在文学作品中还是现实中的对不正义的反抗,都凝聚了深刻的道德意味。在《鼠疫》中加缪以疾病的面貌为世人设立了一个不可战胜的恶。“鼠疫杆菌永远不会死绝,也不会消失,……也许有一天,鼠疫会再度唤醒它的鼠群,让它们葬身于某座幸福的城市,使人们再罹祸患,重新吸取教训。”[21]面对这样的恶,加缪的态度相对于之前发生转变。他认为“对荒诞的认识以及由这一认识所激起的绝望情感太狭隘,不足以作为行动准则的基础。”[22]他转而寻求反抗带来的突破。但反抗作为一种行动范畴又过于宽泛。因为“没有令人信服的依据表明反抗本身是对还是错。反抗的对错取决于它的目标、动机、方式或结果,而不取决于它是反抗这一事实”[23]。因此他为反抗者设置了反抗的伦理,在反对固有非理性的基础上承认了善的理念在反抗中的地位,使之与革命区别开来。作为反抗者的代表,加缪选择了“关于反抗精神的最了不起的神话”人物(加缪,《散文卷Ⅰ》:189)——普罗米修斯。加缪认为“一次革命总是以对抗诸神而告成,而始于普罗米修斯的革命……这是人对抗其命运的诉求。”(加缪,《散文卷Ⅰ》:135)他的普罗米修斯是集反抗与正义于一身的存在的统一,其中某些特点“依然活在我们当今的反抗之中。”(加缪,《散文卷Ⅰ》:189)正义为反抗设定了道德规范,因而共同人性的基础成为反抗本身。在萨特的“我是人”的基础上,加缪通过可能性的存在从作为整体的抽象本质中剥离出一个兼具具体和抽象的“我”的状况。这些可能性、或然性的存在,因为有了反抗而区别于自由选择下的永不回头的“是”。如果说萨特的问题是“我是什么样的人?”那么加缪的自省是“我要成为什么样的人?”(图示如下:)从《西西弗神话》到《反抗者》,从存在到反抗下的可能性存在,加缪已经将萨特的“这里有意识,所以我存在”[24]延伸为“我反抗,故我们存在”(加缪,《散文卷Ⅰ》:185)。

四、存在的另一种继承

加缪的延伸并不是一种创举。其实,在存在主义高烧逐渐退热的过程中,一种本质主义的存在主义的重要性变得格外突出。这种本质主义的存在主义是“智慧和理解力的彻底胜利”(富尔基埃,1988:120),也被某些理论家视为真正的存在主义。这种思想的代表人物有路易·拉韦尔(Louis Lavelle)和乔治·居斯多夫(Georges Gusdorf)。在拉韦尔看来,人是“一个介入到物质之中的存在,物质使人个体化,使人分裂,但是人这个存在由意志和智慧这些行为召唤,注定要克服这个障碍,以便朝着纯粹精神这个唯一的境界而超越自我。”(富尔基埃,1988:122-123)在这过程中,人的能动性的“存在就是它自己的可能性的存在,这个存在趋于去获得一个本质。”(富尔基埃,1988:123)加缪的反抗思想是对拉韦尔观点的一种肯定,是把“古典的本质主义和当代提出的存在主义的论点综合起来”(富尔基埃,1988:120)。在他们的思想中:存在是作为已知条件的存在,而不是作为思想核心的存在;“存在仅仅是为了获得本质才被赋予我们的”(富尔基埃,1988:123),它本身并没有价值。试想一下,如果《鼠疫》中没有感情温度,没有善恶判别,那么就像罗兰·巴特(Roland Barthes)所言,《鼠疫》只会是一个封闭的编年史;如果《正义者》中的主人公向装有孩子的马车投掷了炸弹,那正义者和当今的恐怖主义者又有何区别。

强烈的道德观念是本质主义存在主义的一个显著特征。早在默许古典本质主义的存在主义者乔治·居斯多夫那里就已经显现出来。尽管居斯多夫要求用建立在“第一人称”上的道德来取代“第三人称”的道德,并强调一种个人的真理而非理性的真理。但包含在个人经验内的还是一种兼具客观性和普遍性的人性。在这种人性中,“重要的并不是存在,也就是说并不是自由的选择,而是选择合适的本质。”(富尔基埃,1988:127)加缪作品中的哲学思想与他的道德观紧密相连。其早期的虚无主义道德观念在经历二战后,已从道德的主观性判断过度到客观性判断。从《局外人》到《鼠疫》,从《卡利古拉》到《正义者》,从《西西弗神话》到《反抗者》,加缪正是在意识到荒诞主义道德观的缺陷后,转而在古典本质主义中寻求存在上的道德出路。他把善的理念置于存在的中心位置,用以缓和因荒诞而起的存在张力。与本质主义存在主义者一样,他坚信“事物的善也就是它的本质”,“通往本质和通往善是同一条道路”(富尔基埃,1988:127)。与萨特的激进存在主义相比,加缪以适度反抗来回应荒诞,以道德本质来约束自由选择。在肯定存在的首要地位的同时,也挽救了本质的命运。作为与萨特同时代的人,加缪没有被时髦的存在主义牵着走。在去除萨特存在主义的标签后,“加缪显得更像是另一种存在主义的继承人。”[25]“他所抗拒的是在结论层面上的作为思想体系的存在主义,这意味着另一种存在主义的可能:在保留荒诞意识的基础上,应该通往一种完全不同、能带来新行动和新思想的结论。”[26]加缪的结论最终是以反抗的形式呈现出来的。在“我要成为什么样的人”的自省中加缪最终与本质主义存在主义走在了一起。在存在的这样一种继承中,我们看到与萨特相比,不是哲学家的加缪以更冷静的姿态更好地回答了“我们需要什么样的在世态度”的问题。

①[法]阿尔贝·加缪:《加缪全集·散文卷Ⅱ》,杨荣甲等译。上海:上海译文出版社,2010,258-259页。

②[法]罗歇·格勒尼埃:《阳光与阴影——阿尔贝·加缪传》,顾嘉琛译。北京:北京大学出版社,1997,86页。

③[法]阿尔贝·加缪:《加缪全集·散文卷Ⅰ》,丁世中等译。上海:上海译文出版社,2010,166页。

④[法]约瑟夫·祁雅理:《二十世纪法国思潮》,吴永泉等译。北京:商务印书馆,1987,135页。

⑤吴岳添:《萨特与加缪的恩怨》,载《外国文学评论》2003年第2期,45页。

⑥同上。

⑦[法]阿尔贝·加缪:《加缪全集·散文卷Ⅱ》,杨荣甲等译。上海:上海译文出版社,2010,259页。

⑧[美]埃尔贝·R·洛特曼:《加缪传》,肖云上等译。桂林:漓江出版社,1999,553页。

⑨[法]P·富尔基埃:《论存在主义》,沈志明译,载《哲学译丛》1979年第4期,35页。

⑩[法]阿尔贝·加缪:《加缪全集·小说卷》,柳鸣九等译。上海:上海译文出版社,2010,73页。

⑪Onfray, Michel.. Paris : Flammarion, 2011, p. 14.

⑫吴岳添:《萨特与加缪的恩怨》,载《外国文学评论》2003年第2期,39页。

⑬[加]克里斯汀·达伊格尔:《导读萨特》,傅俊宁译。重庆:重庆大学出版社,2015,42页。

⑭[德]K·洛维特:《克尔凯郭尔与尼采》,李理译,载《哲学译丛》2001年第1期,30页。

⑮[美]W·考夫曼:《存在主义》,陈鼓应等译。北京:商务印书馆,1987,172页。

⑯[法]阿尔贝·加缪:《加缪全集·散文卷Ⅱ》,杨荣甲等译。上海:上海译文出版社,2010,518页。

⑰[法]约瑟夫·祁雅理:《二十世纪法国思潮》,吴永泉等译。北京:商务印书馆,1987,136-137页。

⑱Onfray, Michel.. Paris : Flammarion, 2011, p. 17.

⑲拉丁语amor fati是“热爱命运”的意思。通常用来描述这样一种人生态度:将生活中的一切(甚至包括痛苦和损失)看作是好的或至少是必要的。

⑳Stern, Alfred. “Albert CAMUS.”150(1960), p. 423.

[21][法]阿尔贝·加缪:《加缪全集·小说卷》,柳鸣九等译。上海:上海译文出版社,2010,288页。

[22][美]理查德·坎伯:《加缪》,马振涛等译。北京:中华书局,2014,120页。

[23]同上。

[24][加]克里斯汀·达伊格尔:《导读萨特》,傅俊宁译。重庆:重庆大学出版社,2015,36页。

[25]Braz, Adelino. “La Conscience de l’Absurdité chez Camus : L’Héritage d’Un Autre Existentialisme.”16. 2(2006), p. 5.

[26],p. 6.

【项目】本文受中央高校基本科研业务费专项资金资助(NJUSTWGY14001)。

(责任编辑:张云)