基于扎根理论的职教师范生从教意愿影响因素模型构建

周昊昊 章春筱 张棉好

一、问题提出

中职教师是中等职业学校发展最为重要的资源,促进中职教师队伍的稳定与发展是提高中等职业教育教学质量的关键,更是实现中等职业教育可持续发展的关键。长期以来,国内中职教师主要来源于职业技术师范院校和各类高校二级学院的职教师范生。据统计,2014年,全国26所职业技术师范院校和二级职教学院的17911名职教师范本科毕业生中,仅1484人选择到中等职业学校任教,占毕业生总数的8.29%,占职业学校当年新录用13215名本科毕业生的11.23%,职教师范生“消极”从教现象愈发明显。究其原因:一方面,由于缺乏制度保障,职教师范生进入职业学校难度过大;另一方面,由于不少职教师范生本身从教意愿消沉[1]。

因而,在当前职教师范生“消极”从教的现状下,如何有效地激励和引导职教师范生去职业学校从教,成为新时代职业教育迫在眉睫的任务。职教师范生的从教意愿不仅影响其在校期间的学习质量,更影响其今后的就业质量,进而影响新时代我国职教教师教育的发展以及整个职业教育的前途。未来我国职教师范生的招生结构调整、就业政策导向以及配套硬件支持与完善也应着眼于此。显然,解决这一系列实际问题首先要深入研究当前职教师范生的从教意愿究竟受哪些因素影响。本文依托社会学质性研究中的扎根理论,通过访谈法深入了解职教师范生从教意愿,同时运用Nvivo质性分析软件进行访谈编码与分析,最终构建模型来揭示当前职教师范生从教意愿的影响因素,为改善新时代我国职教教师教育质量、激发职教师范生从教积极性和提高职教师范生就业质量提供参考。

二、相关文献回顾

“从教意愿”一词最早出现于1992年金一鸣所著的《教育社会学》中,他将其定义为主体对专业认知或职业认同显性的、综合的表现形态,是坚定教师职业理想与信念的前提,它是实现主体由普通人向专业者过渡的动力诉求[2]。早期的从教意愿主要从教师专业化的角度出发进行表述,主要针对已入职教师。在之后的20多年里,国内学者们在此基础上进行了完善。如刘佳、方兴从心理学的角度出发,认为从教意愿即从教动机,指由特定需要引起的,欲满足各种需要的特殊从教心理状态和意愿[3];张河森等从师范生的角度界定,认为“从教意愿”即师范生是否愿意从事教师职业的内在态度[4]。总之,国内学者对从教意愿的界定都统一从主体内部倾向出发,将职业认知与职业认同作为信念内化于心,将从教目标或专业发展目标视为奋斗方向外化为行动的一种综合表现形态。

从已有文献中可以发现,尽管以往研究者对从教意愿概念的诠释趋于一致,但对于从教意愿影响因素的研究结论却各有不同。蒋亦华运用定量研究,对小学教育专业师范生进行问卷调查,结果显示职业认知、职业现状以及高考志愿填报等因素影响小学教育师范生从教意愿[5];刘瑞霞采用定性研究,运用访谈法对新入职教师从教意愿进行了调查,得出个人特质、个体经验、教学成就感、教师的经济和社会地位会影响新入职教师从教动机[6];张河森等运用定量研究对艺体类免费师范生从教意愿进行了实证研究,结果表明政策执行偏差、家庭资本积淀以及“成本-收益”经济学考量下的行为选择倾向会影响艺体类师范生从教意愿[7]。在职业教育领域,2012年,陈红彩、蓝欣针对1160名天津职业技术师范大学职教师范生进行从教意愿及其影响因素的研究,通过SPSS定量分析软件对问卷数据进行描述统计与差异性检验,结果表明职教师范生的职校教师职业认同、学校相关教育课程与职业指导及其对自身适应性的主观评价会影响从教意愿[8]。

相关研究证实,师范生从教意愿主要受主体内部的职业认同、职业认知、经济效益等因素综合作用的影响。在研究方法层面,以往的从教意愿研究以定量研究居多,可以较好地从宏观层面反映师范生群体从教意愿的基本影响因素,但无法从微观层面深入挖掘影响从教意愿的根本原因。当下,随着十九大的召开和“中国制造2025”战略的实施,中职教师的社会需求不断提升,而中职教师入职所面临的客观挑战也在进一步剧增。因此除已有研究中所显示的职教师范生主体内部因素以外,还有研究者认为人职匹配、社会关系支持等也会对其从教意愿产生影响。对此,本研究依托扎根理论,运用访谈法走近职教师范生,细致了解职教师范生真实的从教意愿及其影响因素。

三、研究设计

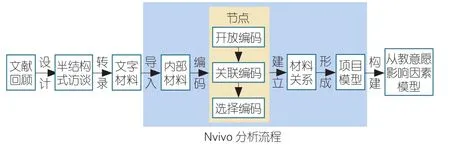

在质性研究领域,较为著名的是20世纪60年代格拉斯和斯特劳斯提出的“扎根理论”研究范式,即以研究者本人作为研究工具,在系统收集资料的基础上寻找反映社会现象的核心概念,然后通过比较与归纳寻找概念间的联系建构出理论,从而揭示现象产生原因与发展规律[9]。选择扎根理论质性研究范式,有利于通过访谈深入挖掘职教师范生的从教意愿,同时,借助Nvivo质性分析软件对访谈材料进行编码和可视化分析,可以厘清职教师范生的职业角色认知、职业认同程度、职业匹配度和外部吸引力等因素的相互关系以及它们对从教意愿影响的程度,从而便于从多维度、系统性地针对编码节点构建从教意愿影响因素模型,具体研究思路见图1。

图1 基于扎根理论的职教师范生从教意愿研究思路

本研究选取Z大学职业技术教育学院学生作为研究对象,主要基于以下三点考虑:首先,Z大学职业技术教育学院位于东部沿海发达地区,至今已有20多年办学历史,是全国职教师资重点建设基地;其次,Z大学职业技术教育学院专注于培养服务本省职业教育发展的中等职业教育教师,职教师范专业数量较多,便于访谈对象的选取;第三,与国内绝大多数技术师范院校和二级职业技术教育学院相同,该学院近年来职教师范生“消极”从教现象日趋明显。综合考量后认为,Z大学职业技术教育学院较具代表性和典型性。当然,由于质性研究本身重在事实与经验的阐释,聚焦于探究实际真实案例,而非以普遍化为最终诉求,故无法绝对强求推广性。

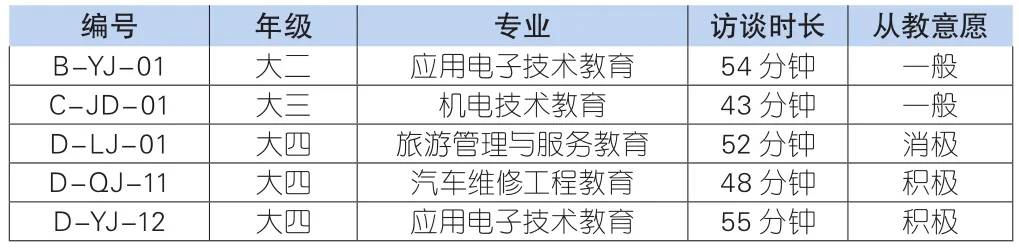

2017年12月,研究者选择了Z大学职业技术教育学院5位职教师范生进行深度半结构式访谈,总时长达250多分钟,整理文字材料3万多字。访谈对象基本信息见表1。其中,从教意愿判断的主要依据是访谈对象的职业规划,从教意愿积极表示职教师范生将中职教师定为目标职业;从教意愿一般表示职教师范生的目标职业为其他职业,如公务员、工程师等,但若不成功则中职教师为他们的备选职业;从教意愿消极则表示职教师范生坚决不从事中职教师这一职业。

表1 访谈对象的基本情况

四、研究结果

(一)访谈资料的编码处理

在研究过程中采用半结构式访谈,与受访者进行面对面访谈,在征得访谈对象同意后进行录音,访谈提纲主要围绕三个问题,根据受访者的回答进行追问:对中职教师这一职业的理解是什么?是否把中职教师作为自己的目标职业?为什么选择或者拒斥成为中职教师?

Nvivo质性分析软件的主要功能是编码。首先,研究者将转录完成的五份访谈文字材料导入软件内部材料,为保证材料真实性,转录时记录了受访者的非语言行为。其次,研究者根据对访谈资料进行编码与分析,仔细阅读访谈资料,进行逐级编码:通过开放编码从每一份访谈资料中提取各受访者从教意愿影响因素的节点,确定初步概念类属;通过关联编码发现与建立所有访谈资料中受访者从教意愿影响因素概念类属之间的联系;通过选择编码基于概念类属将所有已编码的从教意愿影响因素节点中进行系统分析并选择树状节点及其下属二级子节点。具体一级节点及其下属二级节点的编码参考点数见表2。最后,根据受访者的从教意愿,将五份访谈资料集中为“从教意愿-积极”“从教意愿-一般”以及“从教意愿-消极”三个案例。

表2 树状节点及其二级子节点的编码参考点数

(二)影响因素的可视化分析

1.职业认知的影响

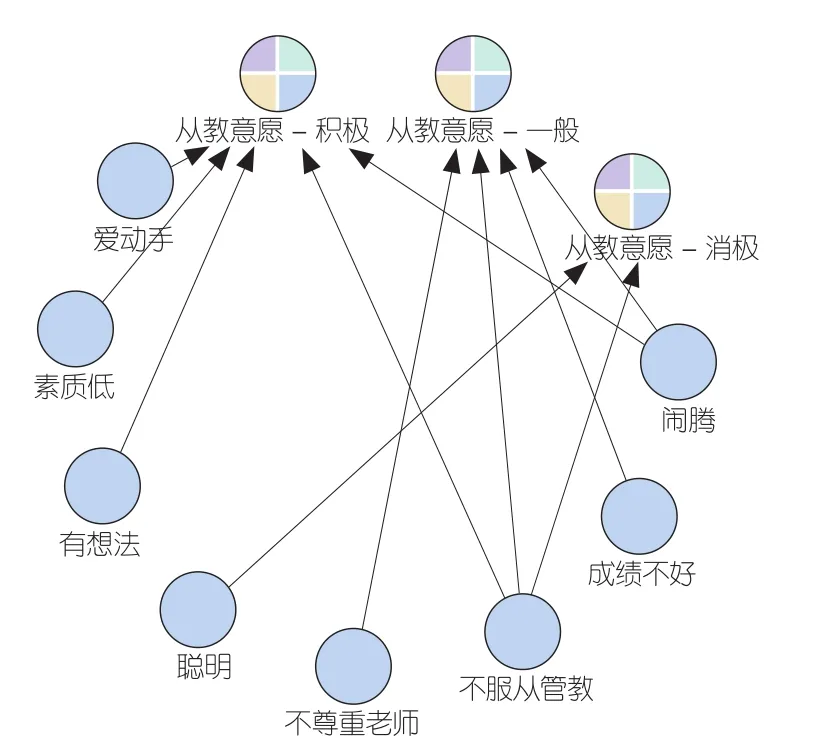

在社会学中,职业认知是指个体在学习与工作中通过主动或被动接触某一项特定职业的活动,从而形成对该职业的基本了解。职教师范生的职业认知是对中职教师作为职业的基本评价[10]。具体而言,其包括了对中职教师角色的基本情况了解和对中职学生的基本认知。通过Nvivo质性分析软件,研究者将五位职教师范生的职业认知可视化为项目模型,见图2和图3。

图2 中职教师角色认知项目模型

图3 中职学生认知项目模型

通过项目模型,研究者发现,五位受访者对于中职教师角色认知主要集中在工作压力、专业知识与能力、学生管理三个方面,并且由于对中职教师认识渠道有限,所以对中职教师职业的认知几乎相同。“中职老师就是教职高生的,主要是管他们怎么样上课,是一个比较轻松的职业,他没有像普高老师那样要应对升学压力,这是我一开始就知道的,但是其实我也了解得不是很多。”(B-YJ-01)然而,五位受访者在中职学生认知上却表现出明显差异。从模型中可以看出,从教意愿积极的受访者对于中职学生的认知更为全面,具体包括性格、行为特征、学习能力等方面的认知,既有正向评价也有负面评价;而从教意愿一般和消极的受访者对中职学生的评价较为单一,且以负面评价为主。比如,从教意愿一般的受访者在谈及中职学生时表示,“闹,不服从管教,闹腾,不尊重老师,其实自己并非亲身接触过中职学生,但是我的印象中认为他们成绩不好,而且好像听到的乱的事情都是从中职出来的。”(B-YJ-01)因此,就职业认知而言,一方面,因为缺乏系统、有效的职业体验与认知途径,职教师范生对中职教师角色认知停留在表面,且主要以个体的学习经历为认知基础,比如经历高考入学的师范生主要将普通高中的教师作为参照提取中职教师职业特征;另一方面,职教师范生对中职学生的认知程度会影响其从教意愿,学生认知的完整性可以帮助职教师范生更充分地理解中职教师,主观产生积极从教意愿。

2.职业认同的影响

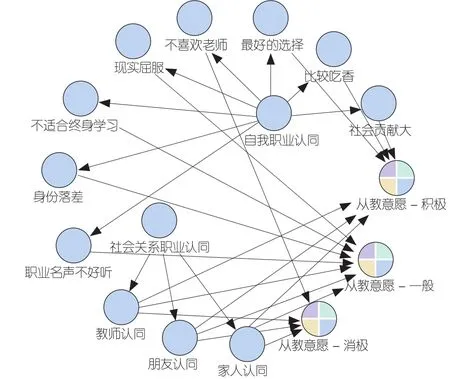

职教师范生的职业认同即师范生对于中职教师这一职业的认同,是职教师范生从内心肯定中职教师职业,并以之为奋斗目标的心理状态。当然,已有研究显示,主体社会关系的职业认同也是影响主体自我职业认同的重要因素。研究者通过访谈资料中受访者对于中职教师的主观评价以及社会关系对于中职教师的职业认同两部分作为职业认同的编码节点,并可视化为职业认同项目模型,见图4。

图4 职教师范生职业认同项目模型

通过访谈,研究者发现五位访谈者的社会关系对中职教师都持肯定态度,从模型上无法直接得出社会关系职业认同对于职教师范生从教意愿的影响,但从访谈内容中可以发现社会关系的支持在一定程度上会引导与巩固职教师范生的从教意愿。“奶奶和爸爸都希望我当个老师,安安稳稳,而且家乡的中职学校也愿意接收我,爸爸是做建筑类的,希望我不要去干这种工作,从考大学的时候他们就告诉我做中职老师很安稳,选择老师也是为了回报他们。”(D-QJ-11)在自我职业认同方面,受访者的职业认同程度与其从教意愿之间的关系表现得尤为突出。从教意愿积极地受访者认为,中职教师“社会贡献大”“比较吃香”,是“最好的选择”,而其余受访者则表现出“不适合终身学习”“职业名声不好听”“身份落差”等质疑甚至否定中职教师这一职业。一名毕业于重点高中的受访者表示,“喜欢当老师,但不是特别喜欢当中职老师,其实我也有私心,一方面是中职老师说出去不好听,还有一方面是自己本身是重点高中毕业的,然后要当中职老师,心里还是有落差的。”(C-JD-01)正如以往研究所言,缺乏中职教师职业认同是职教师范生“消极”从教现象产生的主观因素。而从受访者的非语言行为中也可以感受到,从教意愿一般与消极的受访者明显缺乏发自内心的对中职教师这一职业的肯定与热爱,取而代之的是职业偏见和相悖的职业价值取向。

3.职业匹配度的影响

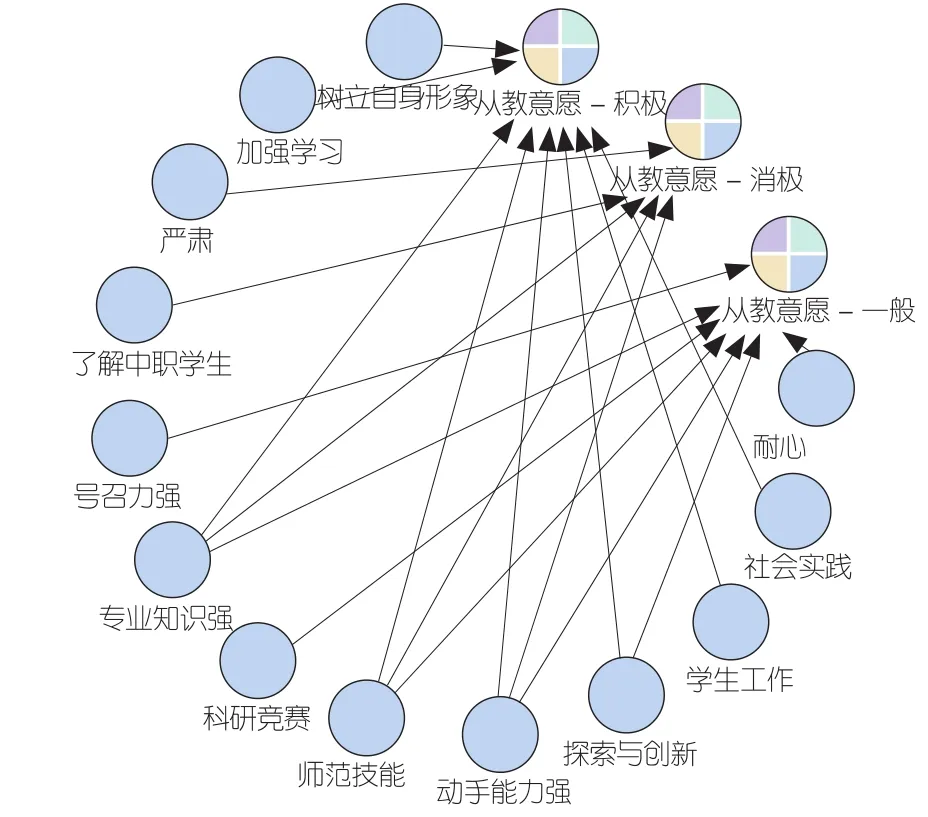

个人特质是指个体在从事某项活动时所体现的特征,在个人生活中居统治地位,个人生活的每个方面都要受此支配。就职教师范生群体而言,主要表现为个体在学习与实践中所显示出的性格特征、气质类型等。而个体经验则表示职教师范生在学习与实践过程中的经历。访谈发现,个人特质和个体经验对其职业选择和从教意愿也有重要影响,因此,将它们编码为职业匹配度,并可视化为项目模型,见图5。

图5 职业匹配度项目模型

由于没有明确的从事中职教师必须具备的特质与经验要求,且每个人的气质与经验完全不同,无法从理论上进行总结与归纳。但是从模型中可以清晰发现,从教意愿积极的受访者,其个体经历的丰富性与个人特质的适应性比其他受访者突出。在现实中,如果让一个不善于学习的人来当中职教师,那教师的专业发展一片迷茫;如果要求一个没有自身形象的人来感化学生的身心,恐怕十分艰难。正如一位受访者所说,“因为教育实习时有当老师的经历,他跟我的性格或者说兴趣都不大相符,中职老师对待学生应该恩威并施,我太严肃了,不太具备这一点,学生肯定不喜欢这样的老师,所以我就不想当老师了。”(D-LJ-01)所以,个人特质在一定程度上也是决定职教师范生是否适合当中职教师的一个因素。另外,对于个体经验而言,一位从教意愿积极的受访者表示,“其实刚入学的时候对于职业没有多大概念,我非常庆幸自己能参与学生工作,辅导员老师们经常让我们去招聘会看看,会了解很多,比如我的家乡是杭州,学历要求比较高,所以也让我有了早作准备的计划。”(D-YJ-12)这在一定程度上体现了职教师范生个体的学习经历以及所见所闻对职业选择的影响。综上所述,个人特质与个体经验对职教师范生从教意愿会产生重要影响。

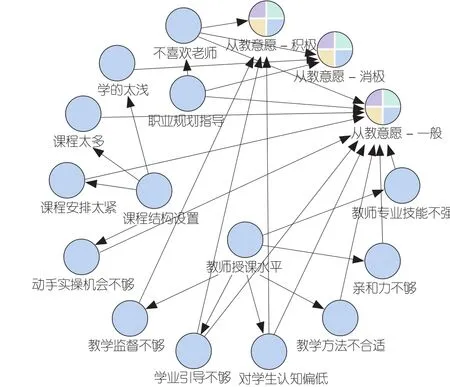

4.培养质量的影响

理论上,职业技术师范院校系统化、针对性强的专业课程教学是职教师范生获得必要专业知识与专业能力的唯一途径,也是职教师范生今后走向中职教师岗位的必经之路。通过访谈发现,培养质量也是职教师范生从教意愿的影响因素之一,并根据教师授课水平、课程结构设置以及职业规划指导三个方面的综合影响构建了项目模型,见图6。

图6 培养质量项目模型

模型显示,所有受访者一致认为教师的职业引导不够积极,即教师对于学生的从教引导较少。“其实班里有能力的同学不少,但是他们并不想选这个职业,都说自己不适合这个专业,但是大学四年专业知识都学过,讲课也很不错,怎么会不适合呢,如果我是老师的话肯定会鼓励他们当中职老师的”(D-QJ-11)这也从侧面体现出教师缺乏职业引导也是“消极”从教现象产生的一个外部因素。在教师授课水平方面,也有受访者诉苦,“我至今都不能理解‘销’是怎么放进去的,我从来没搞懂过,老师都会用手比划,加上口头讲述,但是其实真的没有几个人能理解,我问我们班同学他们也都不理解,全班能懂的大概没有超过五个人,所以有时候上完课真的很失落。”(D-JD-01)显然,教师的教学有效性在直接影响职教师范生对专业知识的理解与掌握的同时,也间接影响了他们的从教意愿。除此之外,也有受访者建议课程结构需要加以完善,“这学期我有12门课,一次性把所有基础知识学会真的有些太急迫了,其实我更希望能在低年级开设一些让我们了解中职学校、中职老师的课程。”(BYJ-01)事实上,由于职教师范生多数经过高考进入职教师范专业,对于职业认知和专业能力的提升也主要依靠本专业的课程教学环节。然而,通过五位受访者的访谈可知,无论是教师还是课程都没有有效发挥其作用,影响力薄弱。

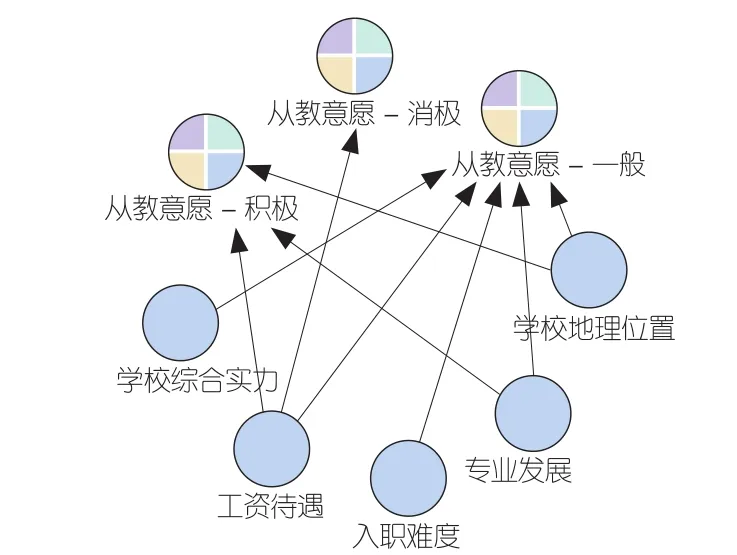

5.外部吸引力的影响

研究发现,除了上述影响因素之外,受访者还表示外部环境给予的机遇与挑战也会对他们的从教意愿产生影响,具体表现为中职学校的地理位置与综合实力、工资待遇、个人发展前景等。尽管此类因素彼此之间并不存在明显的关系,但出于研究需要,研究者在编码过程中将其集中为外部吸引力,见图7。

图7 外部吸引力项目模型

通过模型可以发现,从教意愿一般的受访者由于处于徘徊阶段,因此所关注的外部吸引力较多,且覆盖面较为广泛,比如许多受访者表示从教学校的地理位置很关键,如若没有符合自己理想位置的学校和岗位将不会选择从教。“第一个肯定考虑学校地理位置,离家近不近,是不是在宁波,我能接受的范围就是整个宁波市区,没有理想的学校我是不会从教的;还要考虑入职难度吧,虽然不是特别喜欢这个专业,但是还是会先考虑自拥有的社会关系能不能帮助自己成为中职教师;还有就是发展前景,能不能满足正常需求,学校稳不稳定。”(B-YJ-01)

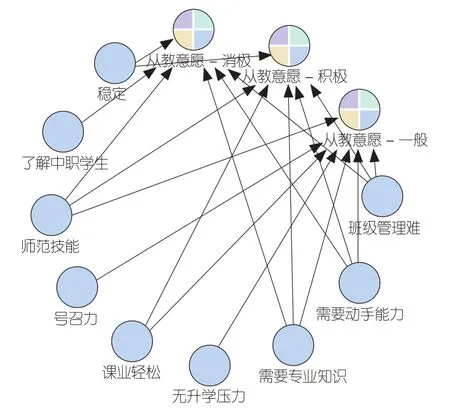

(三)影响因素模型的构建

尽管上述描述职教师范生从教意愿影响因素时,研究者采用了分别描述的方式,而事实上各个影响因素之间是相互作用、相互影响的。基于扎根理论的研究范式,研究者根据访谈内容的编码与Nvivo质性分析软件生成的可视化模型,建立了职教师范生从教意愿影响因素模型,见图8。职教师范生的从教意愿主要受到两类影响因素的作用,一类是内部因素,即师范生的职业认知与职业认同;另一类是外部因素,即职业技术师范院校培养质量、职业匹配度以及外部吸引力。从编码的节点数量和参考点内容来看,职业认知与职业认同作为内部因素,是直接决定职教师范生是否产生从教意愿的关键内生因子;而培养质量、职业匹配度以及外部吸引力则构成外部因素,制约着职教师范生的从教意愿强弱。除此之外,职业技术师范院校的培养质量也影响着职教师范生的职业认知,进而由外部影响驱动内部影响。

图8 职教师范生从教意愿影响因素模型

从内部影响因素来看,如以往研究所示,职业认知与职业认同两者之间存在共生关系,一方面,职业认知改善职业认同;另一方面,职业认同促进职业认知。一名受访者在提到中职学生时表示,“我个人认为对中职学生的认知程度是产生认同的关键,其实对中职学校不认同的根本原因还是对中职学生的不认同,而对学生不认同也是因为不了解他们,没有真正接触过学生,所以我认为对中职学生不认同的师范生不去从教也是应该的,即使他们从教了一时也很难适应陌生的中职学生。”(D-YJ-12)上述描述表明,社会关系认同对职教师范生的自我职业认同也会产生正向引导。

从外部影响因素来看,职业匹配度作为外部因素的核心,牵系着培养质量和外部吸引力。首先,由于职教师范生个人特质与个体经验的差异性,其本身就会体现出与中职教师的适应性;其次,职业技术师范院校的培养质量在根本上促进了职教师范生专业知识与技能的提升,使之与中职教师职业在能力匹配上趋于一致,从而进一步提升从教能力自信;然后,外部吸引力作为所有职教师范生毕业前亟需了解的入职条件,为职教师范生从教意愿的稳定和个人发展提供了可能性,具体表现为在帮助职教师范生通过岗位匹配在从教意愿上获得期望与动力。“经历教育实习之后,我明显感觉到政府对于职业教育的投入比较大,学校头衔很厉害,硬件大幅改善,学校经济状况会好很多,学生质量也没有想象的那么糟糕,所以我认为当中职教师今后的发展肯定不会比当普通高中老师差。”(D-QJ-11)

五、结论与思考

综上所述,职教师范生从教意愿的影响因素是一个多维度、层次化的复杂问题。在研究得出的影响因素之中,作用最直接的是职教师范生的职业认知与职业认同,这也印证了以往研究中结论的正确性。此外,研究还发现,以职业匹配度为核心的外部因素也会作为隐性着力点制约职教师范生的从教意愿。因此,必须同时以内部因素与外部因素为抓手调动职教师范生从教意愿。当下,对于职业技术师范院校而言,需加强系统的、有效的职业引导,将职业认知培养融入专业培养。对于职教师范生群体而言,应树立正确的职业价值观,通过多种渠道,用客观公正的态度深入了解中职教师职业以及中职学生,从根本上提升自我从教意愿。

本研究基于扎根理论研究范式构建了职教师范生从教意愿影响因素模型,有利于对职教师范生的职业引导、学习效果以及就业质量的改善提供理论支持与实践指导。第一,职教师范生从教意愿影响因素模型可以用于职业技术师范院校深化职业生涯规划引导的具体工作,防止“消极”从教现象的蔓延,如设置包涵职业引导的专业课程教学设计,开展岗位体验活动课程等。第二,职教师范生从教意愿影响因素模型适用于职教师范生个体进行中职教师职业选择,坚定职业意志,提升职业效能,系统性地强化职业认知与职业认同。第三,教育部门亦可结合模型调整中职教师入职基准,适当选择从教意愿强烈、能力全面的中职教师任教。当然,本研究仅仅是基于Z大学职业技术教育学院的质性研究,在现实中巩固和提升职教师范生从教意愿还会面临诸多挑战,相信职教师范生从教意愿影响因素模型能够在实践层面不断完善,以进一步改善职教师范生“消极”从教现状。