西藏职业教育通向农牧区路径探索

◆巴果 索朗欧珠 薛书浩

党的十九大报告指出中国社会的主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展矛盾,体现于城乡发展的不平衡和不充分,聚焦于农业、农村和农民问题。西藏自治区作为我国特殊的边疆少数民族地区,其农牧民人口占区域总人口比例达80%以上。某种程度上,农牧民人口规模和素质不仅影响西藏农牧区现代化程度,还会进一步影响西藏社会现代化进程与城镇化水平。西藏自治区全面建设小康社会的奋斗目标能否实现,很大程度上取决于“三农”问题,农村人力资源能否得到有效开发和利用。无疑,西藏职业教育在提高全区农牧民劳动力素质,培养新型现代农牧民以及促进城乡统筹发展方面发挥着极其重要的综合功能。推进西藏职业教育通向农牧区,优化职业教育的宏观结构功能,是西藏职业教育构建现代体系的路径抉择,也是区域职业教育适应社会经济产业发展的现实必然。

一、西藏职业教育发展现状综述

西藏的现代职业教育起步于上世纪50年代,至今已有60多年的发展历程,目前初步形成了以中职为重点、高职高专为龙头,学历教育和职业技能培训相结合,区内外优势互补的现代职业教育体系雏形。当前业已建立起来的西藏现代职业教育宏观体系结构示意如图1所见。

图1 西藏现代职业教育体系结构示意图

截止2017年1月,西藏自治区全日制职业院校在校生人数达到27200人,教职工总数为2179人,其中专任教师1898人,生师比14.3:1。全区建有高职高专院校3所,在校生共9067人,教职工总数为776人,其中专任教师603人,高职高专院校平均生师比达到15:1;全区中等职业学校共10所,在校生达18133人,教职工总数为1403人,其中专任教师1295人,中职学校平均生师比14:1。总体看,西藏各级各类职业院校的生师规模结构如表1所示。[2]

表1 西藏各级职业院校师比例构成统计

西藏自治区依托各县初级中学建有县域内职教中心74个,利用已有教育资源和基础条件,加强对农牧民实用技术技能培训,年培训量可达3万人次。此外,自2010年开始,西藏每年输送近2000名学生到内地12个省市48所中职学校接受职业技能教育,举办内地西藏中职班,目前在校生达到7124人。

在党和国家、各级人民政府以及内地兄弟院校的全力支援下,西藏职业教育总体发展成效显著。一是明确了“以就业为导向、以富民为根本、以改革为动力”的发展路子,完成了中等职业教育的布局结构调整和办学体制改革,主动推进高中阶段普职教育协调发展,职业教育在新农村建设中发挥越来越重要的作用。二是建立了“国家为主,省级统筹”的职业教育经费保障机制,“十二五”以来国家投入2.26亿元用于我区中职学校基础建设,中央、地方两级财政下达实训基地建设资金达1.66亿元,各地区中职学校办学条件显著改善。三是中职教育已纳入我区“三包”政策范围,学生资助体系不断完善,助学金覆盖面达到100%。四是通过实施职业院校教师素质提升计划、教育部定向中职师范生培养项目计划等进一步加强西藏职教师资队伍建设。五是内地西藏中职班已成为西藏技能型人才培养的重要组成部分,内地西藏中职班办学初见成效。[3]

二、西藏职业教育通向农牧区动因机理分析

西藏职业教育通向农牧区既有客观的现实动因,也有内在的理论基础。需要实证调研,更需要学理分析。

(一)西藏职业教育通向农牧区的现实动因

目前我区职业院校的格局分布主要以城市和地区为中心,无论专业设置、人才培养定位和实践基地建设等状况,总体上还是笼统地面向区域经济社会的19大行业大类或职业领域来分散设立,以求应对现实需求。但事实上,至今西藏仍是一个以农牧业为主且以农牧民人口比例占绝大多的边疆少数民族地区。西藏的常驻人口分布,广袤的农牧区地域特征,富饶的农牧林资源禀赋等各种天然基础,预示着西藏农牧区的振兴和农村职业教育的优先发展,无疑是西藏职业教育服务区域经济社会发展的一大突破口,是西藏职业教育体系化发展的重要基点。遗憾的是,至今西藏职教系统针对农牧业为主的农类、畜牧类、园林类等专业建设还很薄弱。

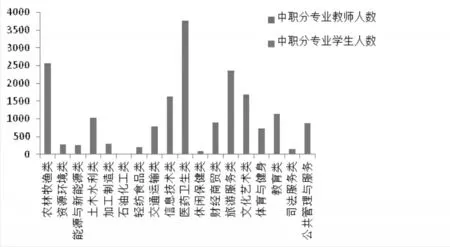

从统计分析看,无论高职或中职院校中相关农牧业大类的专业数量比重较小,农牧渔林类在校学生人数或专业任课教师数量显著不足,职业院校培养现代农牧类专业人才的质量和水平尤其薄弱(见图2)。

图2 西藏中职学校分科类专任教师和在读学生数量分布状况

此外,西藏总人口中,功能性文盲绝大多数分布在农牧区。所谓“功能性文盲”是专指接受过一定的传统文化教育,但不能识别现代信息技术和符号,不会操作现代生活设施,甚至不会用汉语言进行交流和表达,与现代生活基本接不上轨的一类人。在西藏农牧区该类人口比例几乎占农牧民总人口比例的三成以上。这是西藏农牧区人口在就业、创业和城镇化进程中的一大障碍。同时,西藏低文化素质的人口也集中在农牧区,小学以下文化程度及文盲普遍集中在农牧区,使得西藏农牧业整体现代化缺乏应有的本土人力资源支撑。

(二)西藏职业教育通向农牧区的学理依据

我国职教大师黄炎培的“大职业教育主义”,深刻揭示了职业教育的目标功能及社会适应性规律:一是为谋个性之发展;二是为个人谋生之准备;三是为个人服务社会之准备;四是为国家及世界增进生产力之准备。[4]很显然,个性发展和谋生需要相协调,服务社会和促进生产力彼此统一。这是职业教育适应现代社会需要和学生个体自身发展相适应的大教育观,可谓职业教育的内外部关系规律。从外部关系规律看,西藏的职业教育体系要与本民族区域的长治久安与促进社会经济文化和谐发展相一致;从内部关系规律看,西藏职业教育的结构优化举措,包括通向农牧区的实践路径探索,事关民族文化心理需求与提高人的和谐发展相统一。

值得提出的是:西藏职业教育通向农牧区的路径探索,还应当遵从西藏社会经济非典型的二元结构运行机理。众所周知,西藏社会的现代经济发展,是在自然的社会历史进程中因先进生产力与生产关系的切入,其自然运动过程中断,实现了飞跃性跨越。故而,所谓“双重非典型二元结构”,是指西藏的经济产业发展处于城市和乡村,农业和工业相对立的二元结构状态。同时,西藏的社会二元结构,主要表现为社会主义主流政治文化生活与政教合一的宗教文化影响并存。依此,西藏社会经济的非典型二元结构机制,经常作拉锯与冲撞运行,这是西藏经济社会矛盾构成的重要机理。[5]同时,由于特殊的自然环境和宗教文化影响长期存在,西藏社会经济特殊的非典型性二元结构在相当长时期内还会一直存在下去。关乎西藏社会的任何一项改革,包括西藏职业教育通向农牧区的结构优化路径等实践探索,均要受制于并应当遵循西藏社会经济非典型的二元结构运行机理,诸如自然环境、宗教文化、经济产业、政治历史乃至人口分布等各种因素,在一定时期内还会以各种形式深刻影响西藏职业教育的改革实践和结构优化路径。

三、西藏职业教育通向农牧区的路径抉择

立足于农牧业为重的区域经济产业结构基础,着眼于农牧民为主的西藏人口分布特点,面向振兴乡村战略实施需求,未来一段时期内西藏职业教育发展的路径抉择,主要聚焦于“三农”发展问题,探索通向农牧区、农牧民和农牧业的实践路径。

(一)更新理念是前提

我国的乡村振兴战略,全面吹响了决胜小康社会的嘹亮号角。顺应时代潮流,西藏职业教育发出了建设现代体系格局的新动员令。只是在当前无论经济社会或西藏职业教育领域,对于乡村振兴战略方面还存在某些认知误区,最突出的表现是:认为乡村振兴是西藏农牧区的事儿,职业教育是西藏教育系统的事儿。为此,应当转变观念,树立正确的职业教育发展理念。如前所述,西藏职业教育的生源主要来自于农牧区,西藏产业结构的根基就在于农牧业。因此,西藏职业教育的服务面向应当关注农牧区、农牧业和农牧民。

就实践层面而言,自治区党委政府首要加强对职业教育工作的统筹领导、指导和支持,采取强有力措施,大力推进职业教育快速健康发展理念。加强统筹规划,既要着眼于未来发展重视技术型人才培养,又要注重当下留得住的技能型人才培养,广泛宣传职业教育的重要地位,特别是涉农专业设置和农牧业人才培养的重要作用,形成全社会关心、重视和支持职业教育的良好氛围,让职业教育真正发挥振兴乡村的特殊巨大作用。结合区域经济社会发展实际,引导和鼓励现有职业教育学校,进一步挖掘、培育和设置分类错位的涉农涉牧类特色专业。

(二)调整结构是抓手

西藏职业教育通向农牧区的实践探索中,调整结构并不是要推倒现有的职教体系格局,更不是强行推动非农职教专业的做秀式教育改革。而是切实倡导西藏职业教育顺应新时代、新动向和新需求,主动对接广袤的西藏农牧区、薄弱的西藏农牧业以及广大的西藏农牧民,主动承担起乡村振兴战略的人才培养和服务三农重任,有效推行实实在在的“农牧林”举措。

一是专业方向和课程设置趋向“农牧业”基础。西藏农牧区的快速发展以及农牧业的现代化建设需求,对于区域职业教育系统来说,是一个难得的发展机遇。置身西藏农牧区的初职或中职院校,应当在乡村振兴中找准自身的发展对接点,基于西藏农区、牧区以及农牧结合区的地域特点,根据当地传统作物、民族工艺、特产资源等基础禀赋,开设相应的职教专业,培养对路的技能人才。同时,加强作为育人载体的课程设置及其优化组合,让非农类专业的学生也能爱农、助农、兴农。注重依托已有专业,适当开设“农牧类”选修课程。比如,经贸类专业可开设农产品科普、农产品营销等课程;技术工程类专业可开设农业现代化、农机检修等课程;财会类专业可开设农村财务管理基础、农民理财等实用课程。诚然,该类课程主要以点状嵌入,作为公共选修知识,但往往能够打开学生基于情景认知的一片天地。原因就在于西藏职业院校的绝大多数学生来自于农牧区家庭。对他们而言,振兴家乡的教育和富有情景的课程,总会引发学生深层次的学习动机和潜在情感趣味,有助于提高“农”认知,增长“农”技能。

二是资源配置和队伍建设注重“农牧类”平台。顺应乡村振兴建设的发展需求,西藏职业院校可以在原有专业师资的配置中适当增加农牧类背景学缘的教师队伍规模。非农专业的相关教师也应当补充学习西藏农牧业现代化相应的知识、技术和必要技能。特别是在教育教学中,要注重引导学生关注和思考乡村振兴的建设问题,甚至结合非农专业积极指导学生开展基于本专业、面向农牧区的实践调研活动,让学生走进农牧区、了解农牧业、知恩农牧民。因为从传统渊源而言,西藏的农牧区有着博大精深的无限话题:绿水青山如何变为金山银山?广袤的农牧区现代化进程中我能做点什么?诸如此类的种种话题必将引导青年学生的创新创业梦想,不仅有助于增长见闻和学识,更有助于启发职教学子未来的返乡创业之路。

(三)制度创新是关键

随着乡村振兴战略的提出,西藏职业教育有了回归本真的新时期历史使命,其中一个最鲜明的特征就是全方位服务“三农”,为振兴西藏农牧区和农牧业现代化建设服务。如何实现这一理念,必然需要政府层面、教育系统内部以及农牧林行业的各种配套政策支撑。

首先,自治区政府应当统筹资金投入,根据地方财政能力划拨西藏农牧民专项教育培训经费,要求各市区提供配套支撑,鼓励符合学习条件的农牧民免费参加脱产学习。通过制度设计选择指定西藏农牧学院或西藏职业技术学院等相关院校的对应部门,根据层级任务指标,按照教学规律和各地实际需求开展本土农牧民脱产培养,通过资金投入和制度保障,推动我区农牧民职业技能培训的有效开展。同时,继续实施我区“三支一扶”和“大学生村官”等制度计划,鼓励西藏高校毕业生返乡创业,引导他们积极投身于农牧区合作经济组织。

其次,西藏职业教育系统和农牧林行业部门,应当积极配合政府的宏观制度设计和政策落地工作的细化实施。各司其职,分工协作,共同推动西藏职业教育通向农区的政策举措。直观看,“三农问题”不是西藏特有,极具中国特色。但西藏的“农牧民”这一称呼在社会上还是作为一种身份或阶级而存在,并非一种职业现象。因此至今,社会对于这一职业的认知跟社会阶层身份相互混淆起来,常常导致轻视农牧类职业甚至不愿意从事该类职业的现象比较普遍。教育系统或行业部门,应当通过合理的制度安排,逐步引导和改善民众的认知误区,积极助力职业教育通向农牧区。

乡村振兴战略的实施是西藏职业教育发展的时代机遇,也是我区职业教育实现体系化建设、丰富内涵发展、创新育人模式的内在要求。服务农牧区振兴战略,承担农牧业人才培养重任,是西藏职业教育的新时期使命,责无旁贷、任重而道远。