中国人群HBV基因型及亚型与肝细胞癌相关性的Meta分析

吴玲红 黄天壬, 邓伟 黄志碧 国娇 黄月莹

肝细胞癌(以下简称“肝癌”)是常见的恶性肿瘤,研究显示HBsAg携带者肝癌发生率较HBsAg阴性者高24.21倍,其中70%~80%的肝癌发生与HBV感染有关[1]。HBV基因型及亚型的差异与HBV感染者的临床症状、预后、抗病毒治疗疗效及肝癌的疾病谱有关。近年关于HBV基因型及其亚型与肝癌关系的研究较多,但由于各研究的人群、年龄、地域、研究设计、样本量等不同,导致研究结果不一致。本研究通过Meta分析方法,系统评价HBV基因型及亚型与肝癌的相关性,以期为肝癌的防治工作提供参考。

1 材料与方法

1.1 资料来源

通过计算机检索(PubMed、Embase、中国知网数据库、中国科技期刊全文数据库(VIP)及万方数据库)和文献追溯法,收集公开发表的关于中国人群HBV基因型、亚型与肝癌相关性的病例对照研究,语种为中文和英文。检索时间为2007年1月至2017年2月。英文检索词包括“HCC/liver cancer/hepatocellular carcinoma/CA liver”“HBV/hepatitis B virus”“genotype”“subgenotype”等,中文检索词包括“原发性肝癌/肝癌/肝细胞癌”“HBV/乙型肝炎”“基因型”“基因亚型”等。

1.2 纳入和排除标准

纳入标准:⑴研究类型为病例对照研究,病例组为确诊的肝癌患者,对照组为确诊的HBV感染非肝癌患者(包括HBV无症状携带者、慢性HBV感染者、肝硬化者等);⑵研究对象为中国人群;⑶研究内容为中国人群携带HBV基因型及亚型与肝癌的相关性;⑷对样本量有明确规定,病例组及对照组均大于50例;⑸能获取各组HBV基因型与亚型的频数分布,或有足够的信息计算基因型及亚型的频数分布。排除标准:⑴研究内容重复;⑵数据不完整;⑶研究对象重复感染或因其他原因导致肝脏疾病;⑷研究对象涉及动物的研究、综述或摘要;⑸慢性HBV感染相关疾病诊断标准描述不清。

1.3 文献筛选与数据提取

由2名研究员分别独立根据纳入排除标准筛选文献,提取文献的第一作者、发表年份、病例组与对照组例数、病例组与对照组基因型及亚型的频数等信息。

1.4 文献质量评价

2名研究员参考英国牛津循证医学中心文献严格评价项目(CASP)独立评价纳入文献的质量,评价条目有以下方面:⑴病例选择方法是否合适;⑵对照选择方式是否合适;⑶病例与对照诊断方式是否合适;⑷对照与病例是否具有可比性;⑸样本量是否充足;⑹是否准确测量暴露因素以减少偏倚;⑺数据是否充分;⑻研究结果是否适用当地人群;⑼基因型及亚型的结果是否合理。之后核查,如意见不一致,则通过讨论或由第3位研究者决定是否纳入。上述9项,满足1项得1分,若总分≥7分,则判定文献质量较好。

1.5 统计学方法

采用RevMan 5.3软件分析。计算OR合并值及95%可信区间(CI)。异质性检验采用Q检验,异质性程度判定用I2值,若异质性检验结果P<0.10且I2>50.00%,表明研究结果间存在异质性,采用随机效应模型进行Meta分析;若异质性检验结果P≥0.10且I2≤50.00%时,则采用固定效应模型进行Meta分析。以双侧P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 纳入研究基本特征及质量评价

最终检索到符合标准的研究共38篇,其中HBV基因型与肝癌相关性研究37篇[2-38]、HBV基因亚型与肝癌相关性研究 8 篇[3,26,34-39]。质量评价结果显示,所有最终纳入的研究评分均≥7分,提示纳入的研究质量较好。纳入研究基本特征见表1、表2。

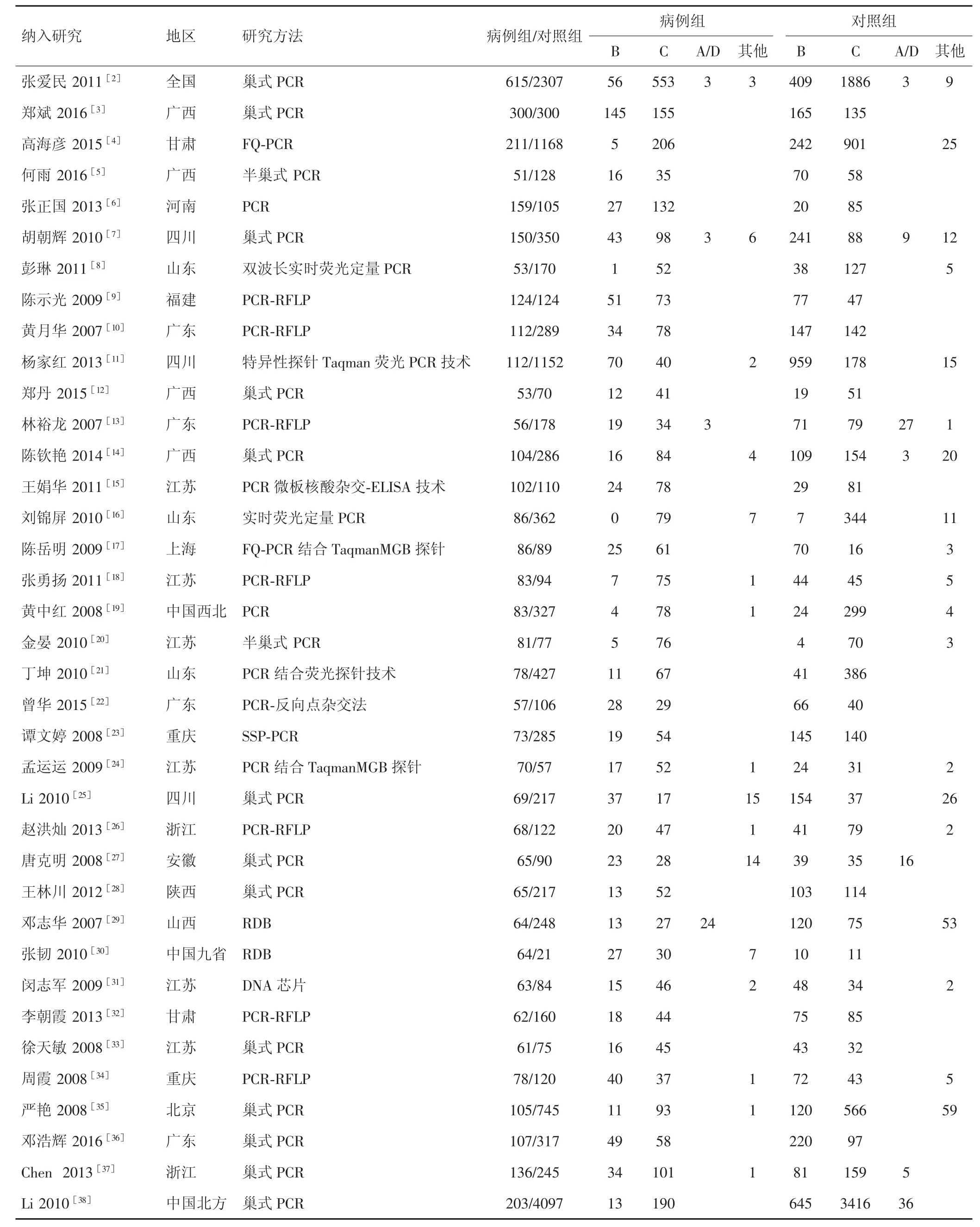

表1 纳入HBV基因型与肝癌相关研究的基本特征

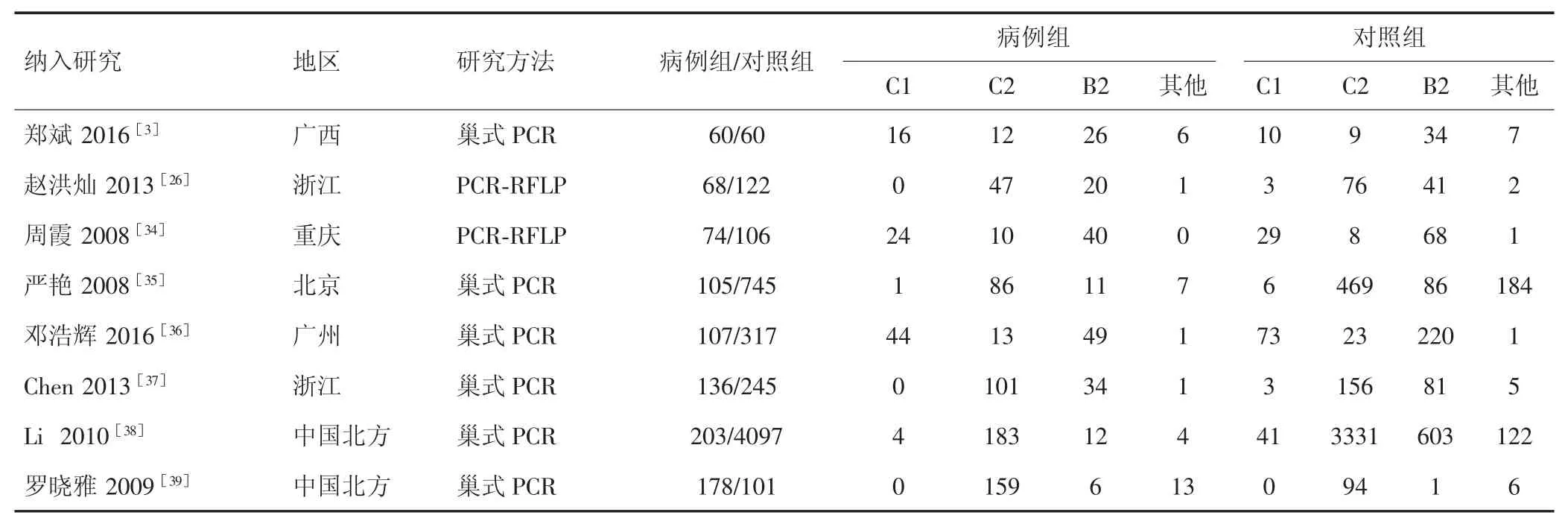

表2 纳入HBV基因型亚型与肝癌相关性研究的基本特征

2.2 Meta分析结果

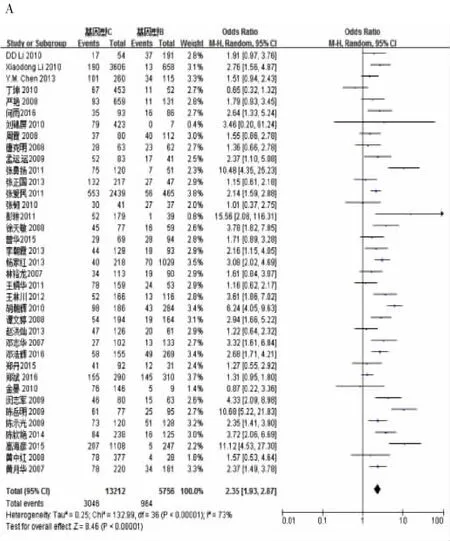

2.2.1 HBV基因型与肝癌的相关性 经异质性检验,HBV C基因型和HBV B基因型各纳入文献间存在异质性(P<0.001,I2=73.00%),故采用随机效应模型分析,结果显示HBV C基因型罹患肝癌风险较HBV B 基因型高(OR=2.35,95%CI:1.93~2.87,P<0.001),见图1A。经异质性检验,HBV C基因型和HBV A/D基因型各纳入文献间存在异质性(P<0.001,I2=82.00%),故采用随机效应模型分析,结果显示HBV C基因型罹患肝癌风险与HBV A/D基因型差异无统计学意义(OR=1.25,95%CI:0.20~7.82,P=0.81),见图 1B。

图1 HBV基因型与肝癌相关性的Meta分析

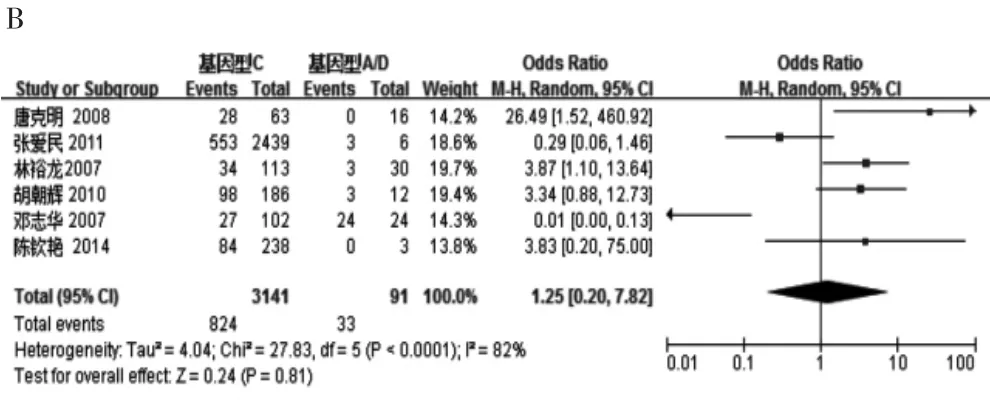

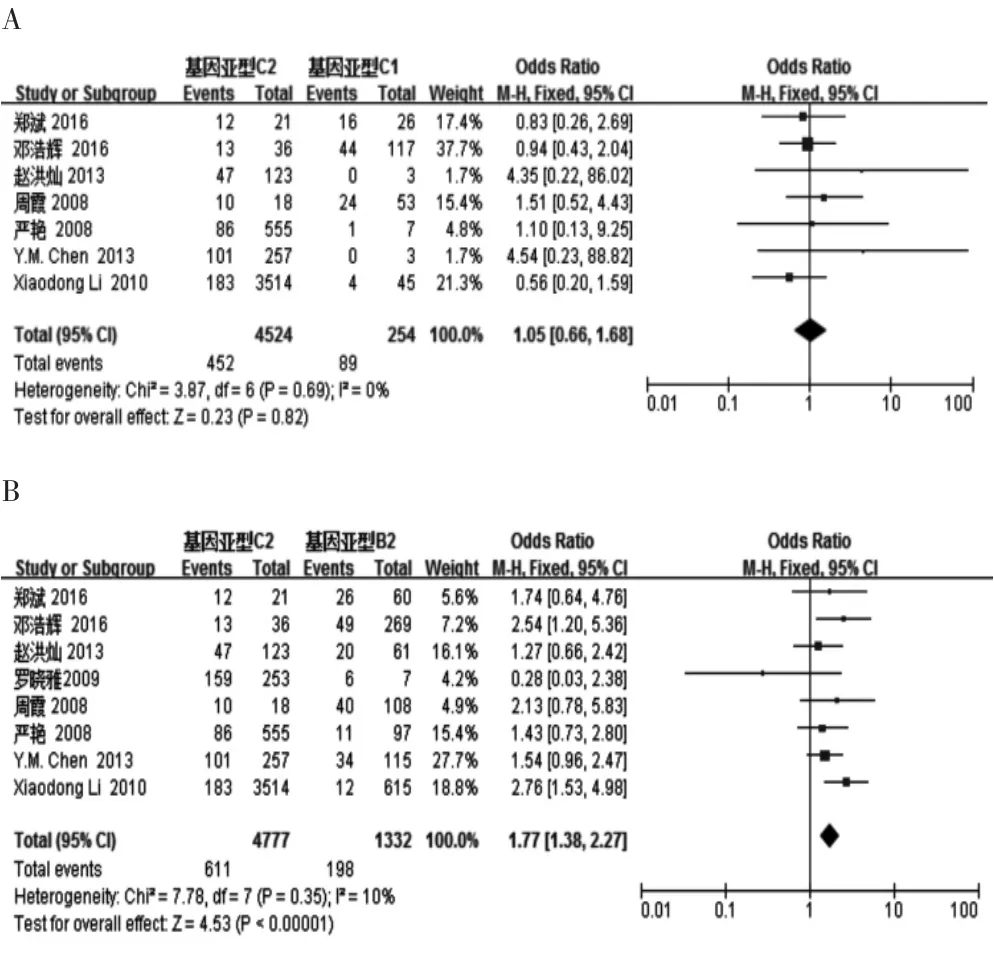

2.2.2 HBV基因亚型与肝癌的相关性 经异质性检验,HBV C1亚型和HBV C2亚型各纳入文献间的异质性可忽略(P=0.69,I2=0%),故用固定效应模型分析,结果显示,HBV C1亚型、HBV C2亚型者罹患肝癌风险差异无统计学意义(OR=1.05,95%CI:0.66~1.68,P=0.82),见图2A。经异质性检验,HBV基因C2亚型和HBV B2亚型各文献间异质性可忽略(P=0.35,I2=10.00%),故用固定效应模型分析,结果显示,HBV C2亚型罹患肝癌风险较 HBV B2亚型高(OR=1.77,95%CI:1.38~2.27,P<0.001),见图2B。

2.3 敏感性分析

采用固定效应模型及随机效应模型分别合并后,再用比较其结果是否逆转的方法进行敏感性分析,可在一定程度上反映结果的可靠程度。本研究采用两种效应模型分别计算,各合并结果未见逆转,说明结果可靠。

3 讨论

HBV基因型及其亚型与HBV感染者抗病毒治疗效果以及肝癌的发生发展等有关[40]。根据HBV全基因组序列差异程度(以≥8%的序列差异为分型标准),HBV基因型至少被分为10个基因型,其中A、B、C、D为主要基因型。东南亚地区以B和C基因型最常见,北美和欧洲则以A和D基因型常见。携带不同HBV基因型、亚型患者肝癌的发生风险目前存在较大争议。Chan[41]研究显示,携带HBV C基因型者罹患肝癌的风险较B基因型者增加2~3倍。而多项横断面研究[42-43]显示,携带HBV B基因型与HBV C基因型者罹患肝癌的风险差异不大。一项病例对照研究[44]表明,携带HBV A基因型者发生肝癌的风险较HBV D基因型者增加了5倍,但Madan等[45]研究并未观察到同样结论。Meta分析是针对多个同类研究结果进行定量合并分析,以提高统计检验效能,使研究结论更加可信。本研究通过Meta分析结果显示,携带HBV C基因型者罹患肝癌的风险是HBV B基因型的2.35倍,HBV C基因型罹患肝癌的风险是HBV A/D基因型的1.25倍,说明携带HBV C基因型者与HBV A、B、D基因型者相比,罹患肝癌风险更高,HBV C基因型感染的患者较易转化为活跃的肝脏疾病及严重肝硬化,因此应密切监测,预防肝癌发生发展。HBV亚型分析结果显示,携带HBV C1亚型、HBV C2亚型者罹患肝癌风险差异无统计学意义,但携带HBV C2亚型者罹患肝癌风险较携带HBV B2亚型者高,与Wong等[46]研究结果相似,但本次研究OR值可信区间更窄,因此估计结果更可靠。

图2 HBV基因型亚型与肝癌相关性的Meta分析

本次Meta分析发表偏倚可忽略,纳入文献质量较优,但由于纳入的研究均为病例对照研究,属回顾性调查,其结果真实性较前瞻性研究差,可能影响分析结果。目前HBV基因型及其亚型与肝癌的相关性尚缺乏前瞻性研究,在罕见疾病中,病例对照效应值OR值与队列研究效应值RR值近似相等,故认为本次病例对照研究的Meta分析对进一步探讨HBV基因型及亚型与肝癌的相关性仍具有参考价值。

综上所述,携带HBV C基因型较携带HBV A、B、D基因型者罹患肝癌风险更高,携带HBV C2亚型者罹患肝癌风险较HBV B2亚型高,因此应加强监测感染HBV C基因型患者,预防肝癌发生发展,这一结论对筛选肝癌高危人群及肝癌的预防工作具有一定参考价值。