狂欢的困惑:笑闹喜剧传统在当代①

秦 翼(南京艺术学院 电影电视学院,江苏 南京 210013)

无论是就票房还是社会效应而言,喜剧电影无疑都是当下中国最受人瞩目的电影类型之一。备受关注的2017-2018年贺岁档卖座大片中,相当一部分采用了喜剧样式。大年初一上映的6部电影中就有4部视觉元素丰富,剧情曲折离奇,令观众笑声不断,是典型的“笑闹喜剧片”。笔者曾为“笑闹”作为喜剧电影专门的形态正名,认为中国喜剧电影作品中存在特征清晰的笑闹喜剧片,即“以滑稽、幽默等较为轻松的喜剧手法,表演形式上多打闹、追逐、洋相、游戏,情节上的则充满无事生非以及不断的误会、巧合,并较少教化意义的喜剧影片”。[1]其本质是以“闹”来搏“笑”,即以强烈动作性来获得视觉和声音上的热闹效果,而在剧作上又往往极尽误会巧合、乔装打扮、阴谋策划之能事,用不甚严重又无限曲折离奇的情节构建来完成更深层次的情节之“闹”。

一、娱乐与视觉:笑闹传统的触发情境与升级可能

(一)笑与闹的娱乐传统

笔者曾借助英国戏剧理论家阿•尼柯尔(Allardyce Nicoll)的及中国理论家张骏祥对笑剧、闹剧、阴谋剧等戏剧形态的界定辨认和廓清笑闹喜剧片形态。他之所以借助西方话语,是因为很难在中国传统戏剧理论体系中找到直接的笑闹喜剧论述。在悲喜交融的中国传统戏剧实践中较为偏重的也是讽刺、赞颂一类喜剧手法,很难找到完备而纯粹的笑闹喜剧,但这并不意味着传统戏剧中缺乏笑与闹的传统。

在宋元以前中国戏剧的渐至成熟的漫长时期中,许多相关的活动指向了喜剧的笑闹。王国维先生考证:“古之优人,其始皆以侏儒为之”[2],后代理论家虽认为有失偏颇,却基本认同侏儒是宫廷中不可缺少的戏谑嘲弄的对象。“以侏儒之短小,与常人比并,已觉赋形滑稽,若用作调谑之资,以颠倒之语词,或误谬之动作,借供一笑”[3]。可见,展示其低于常人的状态,不涉及严肃事件、无甚负担地逗人发笑是“优人”常态存在形式,诸如“优孟衣冠”的讽刺,反而是特例了。中国戏剧的另一源流“百戏”则充满“闹”的形式感。汉朝史书及文学作品中所载的“东海黄公”“蚩尤戏”等,包含了动物扮演、杂技、角斗等多种杂耍舞乐形式。这些现实生活以外的神怪情节演绎,十分符合巴赫金的“狂欢”理论。可以想象,古代民间活动中充满着此类狂欢表演,它们满载着热闹与欢笑,“在官方世界的彼岸建立了第二世界和第二生活”[4]8。在中国戏曲后来逐渐走向规范舞台表演的过程中,运用机关呈现的奇观场面和基于程式化表演动作的打斗一直被保留并不断改进发展,成为受各层次观众喜爱的重要观看内容。

笑闹与现实生活的连接则可以从“踏摇娘”、石勒参军戏等魏晋时期的戏剧形式中找到源头,不论是对打老婆的酒鬼的惩罚,还是对贪婪的下级官员的取笑,都不太严重,又带有游戏性。这样彻底的笑闹在中国戏剧成熟之后其实并不常见。对目前留存的作品的喜剧属性的判定大都由于歌颂、讽刺的喜剧手法运用以及追求自由爱情的青年男女“有情的都成了眷属”的最终结局。这些整体手法和大情节的设定,产生的是胜利的喜悦感、符合期待的欣慰感,笑闹的游戏狂欢精神则不足。不过,笑闹形态仍然为实现丰富的搬演效果而广泛存在,丑角、插科打诨的设置,都与喜剧自觉不自觉带有的载道意图相对,并直接通向最浅层的娱乐需求。也有不多的几部喜剧中呈现出了一定的笑闹意识,如《李逵负荆》中莽撞毛躁的李逵及由他引发的闹性有余,欢笑却不足一场误会,《歌代啸》中“丈母娘牙疼灸女婿脚跟”的诡计设置,地方小戏中也不乏《张古董借妻》之类的整体荒诞情境。到了李渔的时代,更是出现了《风筝误》中韩世勋这类乖戾人物,他表面道学却执着地寻求有才貌的妻子,将所有不符合预期的闺秀都视若敝屣。这一形象已经十分类似西方癫狂爱情喜剧中性格偏执的青年,再加上该剧充满误会巧合突转的复线叙事,和多处明显为喜剧化表演效果而穿插的节奏化、游戏化的剧情,使我们几乎捕捉到了中国古典戏曲中少有的一个基本以笑闹作为整体形态的喜剧作品。即便在今天重读时,我们仍能感受到穿越数百年的癫狂与热闹,猜想在当时的演出中,它收获的笑声一定是最多的。

(二)笑闹影像的娱乐消费

戏剧的产生、成熟及它对喜剧性的不断追求,都与休闲文化和娱乐消费密切相关。唐文标先生索性认为:“中国古戏剧基本上全是娱乐性的,(是对)现实生活一种重复和修正,专用作寻求耍乐和消闲的观众而设,即使里面蕴含有某些道德教条、参军式讽刺,那恐怕也不过是中国文人惯有的社会使命感”。[5]从以上对笑闹传统的分析中,我们也能发现笑与闹作为毫无负担的放纵与狂欢,确实一直缓缓侵蚀着中国戏剧中时时浮现的“教化”底线。但彻底放弃任何思想道德内涵,完全娱乐化的中国笑闹喜剧终究还是到电影中才集中出现的。与戏剧的雏形类似,最初的笑闹短片被当作都市游艺场中的马戏杂耍一般看待,因此毫无教化诉求。进入有声初期,笑闹喜剧片又有“软性”电影论者放弃“主义”、娱乐至上的观念加持,因此在初步兴盛的市民影像娱乐中如鱼得水。

作为一种特征明显的喜剧电影形态,笑闹喜剧片在中国电影发展的几个时段中较为集中地出现过。一次是三十年代中后期直至上海“孤岛”时期。笑闹喜剧被作为一种与揭示社会问题、表达改良诉求的影片相反的样式推出。《化身姑娘》《女财神》《三星伴月》等影片,既有传奇故事的身影,又有对好莱坞卖座类型片的借鉴。这种对市民娱乐兴趣的把握使笑闹喜剧在充满战乱困扰的年月里尤其受到求取一时麻醉的观众欢迎。“王先生”“李阿毛”、韩兰根系列,进一步将笑闹喜剧明星化、品牌化,造就了笑闹喜剧的第一次兴盛。第二次是自20世纪八九十年代至世纪初,这是中国电影初步商业化的年代,陈强、陈佩斯父子首先开启了笑闹喜剧的回归,在电影市场化改革的大环境下,《少爷的磨难》《父子老爷车》《太后吉祥》等接连推出,同样创造了笑闹喜剧品牌。其后越来越多的港台笑闹喜剧进一步培养了大陆观众的笑闹口味,冯氏喜剧在此状况下以《甲方乙方》《大腕》等京派语言特色笑闹为开端,创造了鲜明的个人风格。在之后多种风格、类型的尝试中,笑闹手法仍一直被视为冯氏作品标签。第三次则是在当下电影产业大发展的环境中,笑闹喜剧作为最符合电影娱乐功能的样式大行其道。“囧”系列、“唐人街”系列,是今年被大力开发的笑闹票房大片。值得注意的是,在多部影片票房不佳后,2013年,冯小刚又以《私人订制》短暂回归了笑闹风格,不出意外地获得了观众的认可。甚至近年来收获了众多合家欢票房的动画品牌电影“喜羊羊”系列、“熊出没”系列,也是利用动画情境的假定性充分演绎羊与狼、人与熊无限闹腾的战争,其本质也是笑闹喜剧。

笑闹喜剧的数轮走红都出现在中国电影市场化环境下,是制片方和观众共同选择的结果。几次的外部环境不尽相同,但观众的娱乐消费需求却是类似的。笑闹喜剧创造了一个个与现实无甚关联的乌托邦式的世界,让观众得以暂时沉浸到精神狂欢中,获得毫无道德危机的放纵。

(三)数字时代的新笑闹奇观

电影中的“笑闹”最原始的形式是默片时代的追逐打闹、跌倒洋相、互掷蛋糕等,以动作滑稽引人发笑。巴赫金认为,有些狂欢文化的内核,并不能纳入艺术领域,它处于艺术和生活本身的交界线上,是生活本身被赋予了特殊的游戏方式。[4]8默片喜剧是生活游戏化的夸张记录,它虽然并未见得为最初笑闹喜剧片争取到艺术的地位,却是相当符合电影表现动态视觉的本体性。不难发现,这种藉由现代光影手段在短时间内集中表现动作性的洋相、闹剧,已经具备了初步的奇观特性。

在笑闹喜剧的发展中,除了越来越丰富巧妙的误会、巧合、突转等剧作手段,视觉层面笑闹始终没有停止过其探索的脚步,不断革新的电影技术则为笑闹的持续升级提供了可能。在最初体现电影本体性的动作之“闹”以后,电影人很快进一步运用光影“屈力克”(Trick)制造了诸如“隐形人”之类的笑闹视觉诡计,使初级的追逐跌倒等简单玩笑得以升级。有声片则不仅创造了声音之“闹”,也提供了讲述复杂故事的手段,甚至因为专用于字幕的镜头撤销而使剪辑变得流畅完整,丰富的视觉配合声音造成“闹”上加“闹”,是又一次升级。再如有声时代歌舞形式的加入,它不仅需要更流畅的镜头剪辑,强烈的假定性也成为笑闹喜剧片解构严肃的又一大手法。

从表面上看,数字技术似乎只是为不断丰富的笑闹形式增加了一种新手段,但事实上,近年频繁出现的笑闹形态喜剧片确实因为数字时代到来得以前所未有的拓展。在诸如《捉妖记》系列、《不可思异》等影片中,奇幻、科幻与笑闹拼接,上天入地、跨越时空,构成了又一重维度之“闹”。回顾中国电影的笑闹历史,除了《六十年后上海滩》(1938)中出现过罕见的科幻构想外,“笑闹”似乎一直被现实束缚手脚。新技术不仅在影片中创造了“胡巴”“么么哒”这样的虚拟角色形象,构建了外星人降临、人界妖界大战这样的奇异情境,也使幻想和欢笑的疆域得到具像化的扩展,使笑闹形态不拘一格的狂欢本性得以充分释放。这使我们更进一步地认识到,时空表现绝对自由的电影,毋庸置疑是笑闹喜剧的最佳艺术表现形式。而普遍得以运用的数字影像拍摄和剪辑手法更是造就了令观众眼花缭乱的镜头快速切换和飞速运动。正是得益于此,唐人街上的一场场追逐、人妖之间的一番番打斗,才能给予观众视觉感官上一次次意料之外的创新与惊喜。

二、缝合或是掩盖:当代笑闹喜剧的杂糅局面

作为有如此深厚民族心理积淀和现代消费需求的电影形态,笑闹喜剧片在当代势必拥有广阔的市场空间。当代电影明确细致的市场预期和经营意识,使笑闹常常被作为有力的资本效益保障、与各种类型各种题材混合,当下的笑闹形态也因此显现出杂糅的局面。

表1罗列了2017-2018贺岁档可归入笑闹风格的5部喜剧,“影片类型”显示了喜剧普遍与多种类型杂合。喜剧本身并非理论意义上电影类型(Film Genre),它原本就可以是属于各种类型的。在中国式笑闹喜剧的拓展中,我们也的确看到了诸如武侠与笑闹、动作与笑闹的融合,产生了十分有民族特色的笑闹样式。而当前笑闹样式与多种类型的结合,则让我们进一步发现了笑闹形态的包容性,似乎在解构一切严肃性的同时,笑闹也消解了类型的边界,烩多种样式于一炉,总能烹饪出一道娱乐大菜。

表1. 2017-2018贺岁档影片中的笑闹喜剧[6]

除类型外,这些影片还体现出对多种题材多种表现手法的缝合能力。以获得极佳票房成绩的《唐人街探案2》为例,从简单的类型划分上它融合了动作片和悬疑片,进一步考察其故事、情境、表现手法则能发现它借鉴了众多以往受欢迎的成功影片。如作为主要悬疑设置的案件对《七宗罪》等影片和编剧之一岛田庄司以往作品中涉及的宗教连环杀人模式的模仿,而“大闹”的动作设计又源于《人在囧途之泰囧》《大闹天竺》等影片,并由于部分主要角色形象的类似呈现出一定的延续性。该片中体现拼贴的另一个鲜明的意象是“唐人街”,它不仅与清迈、天竺一样构成了可以彻底癫狂的环境,也造成了“在域外”“在路上”的错位,为笑闹找到了大众普遍接受的释放地点。在充满中西文化对撞又带有妖艳颓废气质的“唐人街”,两个中国青年放肆地侵犯警察、司法、名胜古迹的庄严,却没有给观众造成逾矩的负担。“唐人街”也构建了假定环境与现实的拼贴,它几乎能让我们立即联系到旧上海滩或是旧香港帮派年代的中国式环境。类似的表现方式在《港囧》中更为明显,它充分运用了各类香港元素,如香港警察、帮派、电影、歌曲……不仅与现实故事的发生地和怀旧的香港文化相契合,又符合多数观众对香港的想象,笑闹方式则成为缝合这些复杂意象的有效方式。

但同样是笑闹情境,也有部分影片呈现出生硬的拼贴。以春节档中票房和口碑相对不佳的《祖宗十九代》为例,影片以貌丑青年追寻遗传真相为线索,用相声包袱、笑话串联起数个拖沓冗长的故事,较为生硬地糅合了时空穿越的数个历史年代。另一部贺岁影片《妖玲玲》则是香港底层生活喜剧、鬼怪片甚至古惑仔片与笑闹的拼贴,无论其故事情节的离奇夸张、胡拼乱凑还是票房与口碑的落差都十分类似孤岛时期“李阿毛”影片。很多影片笑闹的背后是类型或故事的不充分,以笑闹遮盖瑕疵,遮蔽故事线索的不严密。即便是目前被一致看好的《唐人街探案2》,也在笑闹之下存在整体作品逻辑性的欠缺。同时,由于喜剧明星一定的票房号召力,很多影片也寄希望于个别喜剧演员的出演能带来人气和票房效益,因此生硬地将笑闹喜剧角色和表演粘贴到电影中。某几位并不熟谙喜剧表演的跨界笑星是喜剧电影常见的客串演出者,其毫无创造力的表演只能引起观众对喜剧情境的疏离,有时甚至有被咯吱而笑的尴尬感。

由于视觉上的热闹和能够引发观众的笑,笑闹手法成了一剂万能胶水,似乎能将任何存在漏洞的情节、人物拼贴到一起,拼凑成一部完整的影片。笑闹也成了一块万能遮羞布,能掩盖“爆笑”之下的无聊与千疮百孔。张骏祥先生早在20世纪40年代就曾指出,“同是跌打翻滚,其趣味之高低却可以分出无数等级。也许一分一厘之差就可以从妙趣跌入下流”,而“导演者尽管处理的是低级喜剧,在趣味上仍必求其雅尚,不可下流,不可俗劣”,[7]显然,这应当成为笑闹喜剧电影的创作戒律。

三、经典与全球化:中国式笑闹的发展诉求

(一)从系列走向经典

目前较好的几部笑闹喜剧都呈现出系列影片的发展势头。从中外笑闹喜剧片的总体发展来看,系列影片能延续人物形象,造成观众对假定性喜剧情境的默契,在积攒人气、获得持续票房上有一定的优势。系列也代表着可持续的开发模式,自我形成小规模的类型系统,以故事模式的部分重复使观众产生相似性期待,也以每一部的突破造成创新性期待。“唐人街”系列前后两部就已初步形成类似循环系统。观众会期待固定于“唐人街”这一特定情境的侦探游戏,也会对后续案件的烧脑程度、视觉呈现的升级乃至唐人街所在国家的不断更新充满好奇。

但如此持续性的彻底笑闹创作其实并不容易。作为开启近年笑闹喜剧片兴盛状态的“囧”系列,其第一部《人在囧途》就并不是一个彻底的笑闹喜剧。无论是影片情境所设置的过年回家的亲情负担,还是个人道德情感救赎的最终呈现,都使其在密集的笑闹片段后并不能完成无负担的彻底狂欢。而与“囧”系列具有明显延续关系的《心花路放》也与之十分类似,虽过程依然笑闹十足,却在最终转向了爱情记忆和情感升华,使喜剧中带上了些许忧伤和苦涩。

笑闹系列的成功需要多种条件的遇合,如制片公司有计划的策划投资、形象鲜明的喜剧人物组合(包括角色和演员)、配合默契的编导团队等。20世纪30、40年代十分成功的“王先生”系列,就有成熟的漫画作为故事来源,有甘为艺术牺牲的主演汤杰先生,有相对固定的演员组合,最成功的孤岛时期的“王先生”更是出于新华公司的有意识开发,使“王先生”最终成为中国影史中熠熠生辉的喜剧人物形象。“韩兰根”系列也是在不断摸索中逐渐形成了“秀兰”组合,并有固定的编导团队。韩兰根在战后自组公司专摄笑闹喜剧片,并专于贺岁档推出,体现出对笑闹喜剧片准确的经营意识。当然,“笑闹”还需要政治环境和观众娱乐心理的大环境孕育,“十七年”期间就几乎没有笑闹喜剧片的生存空间,即便是少数影片中出现笑闹段落也被视为无意义、趣味低下。

当前的市场化环境显然十分有益于笑闹喜剧的发展,但“笑闹”却存在自身的开发局限。系列笑闹喜剧最成功的往往是人物喜剧,而目前作品中尚未有刻意打造个性化喜剧人物的迹象,如“唐人街”系列,两位主人公的形象至今仍有很多含糊不清处。中国近代漫画中有较好的喜剧人物可供现代改造,但除九十年代初期张建亚导演曾拍摄过《三毛从军记》《王先生之欲火焚身》外,经典漫画资源基本是闲置的。

(二)笑闹话语的全球化可能

中国电影市场体量惊人、潜力巨大,当前相当一部分国产影片已经能够在国内市场获得良好的资本回报。但不管是出于经济效益还是文化宣传的考虑,国产电影寻找世界性话语都是已经且必须置于议事日程的问题。

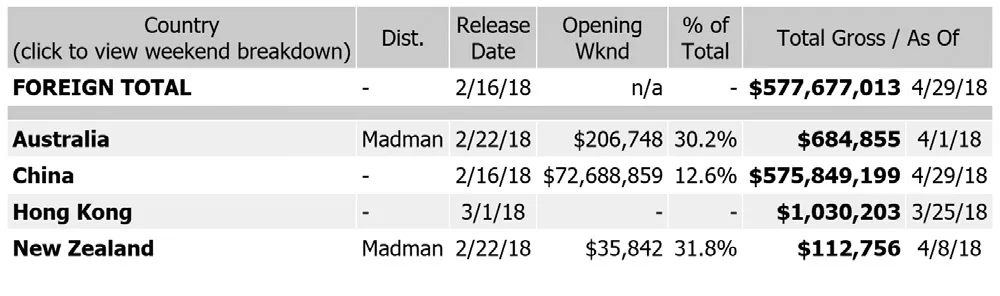

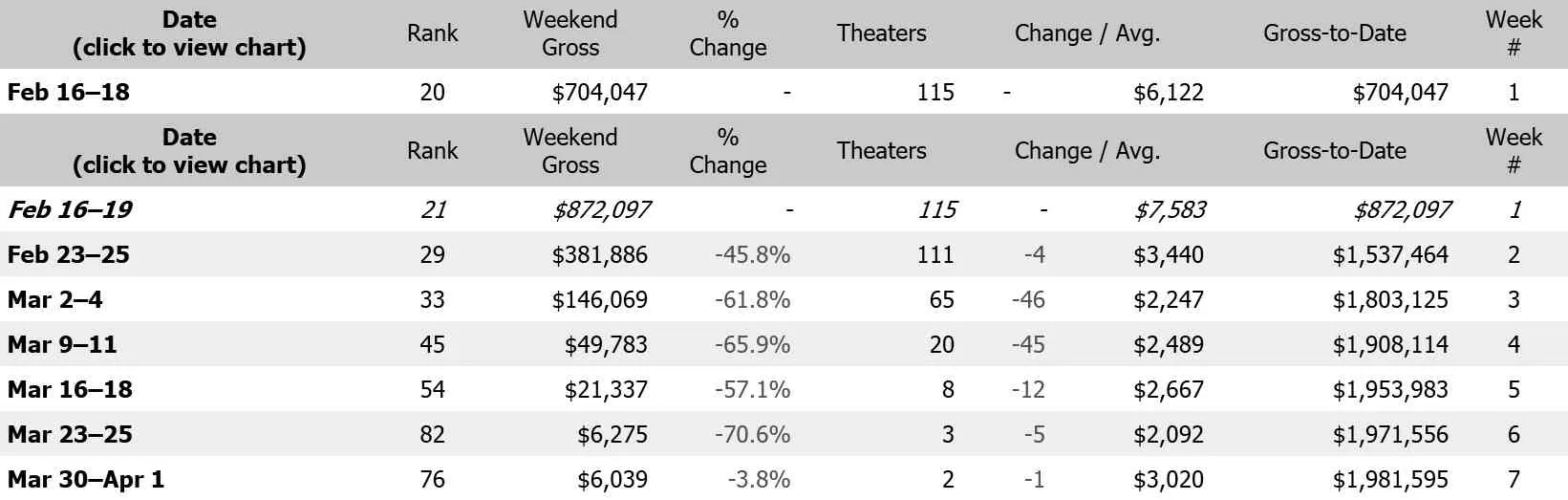

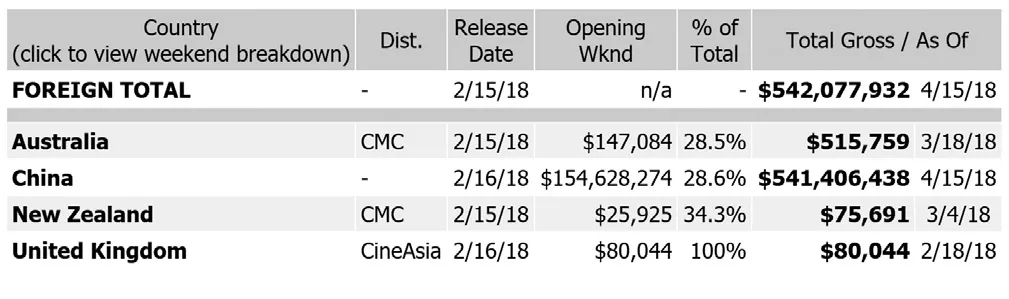

2017-2018贺岁档的几部卖座影片中,《红海行动》和《唐人街探案2》获得了较好的北美票房,总计为1543547美元和1983984美元,分列2018年迄今为止北美票房第75和71位,①数据来源为Box Office Mojo网站(www.boxofficemojo.com),统计截止2018年6月1日。是大陆近年海外发行可圈可点的影片。但仔细比较两者我们不难发现,《唐人街探案2》在北美及澳大利亚、新西兰、英国等地均与国内同步上映,北美多达115家影院参与了放映,显然是一部期待较高并获得预期回报的作品。而《红海行动》在多数地区上线较晚、发行时间较短、参与放映影院少,虽发行利润相对较大,但风险和偶然性也相应较大。

表2.《红海行动》(Operation Red Sea)北美每周票房② 表2-5数据来源为Box Office Mojo网站(www.boxofficemojo.com),统计截止2018年6月1日。

表3.《红海行动》(Operation Red Sea)北美每周票房

表4.《唐人街探案2》(Detective Chinatown 2)北美每周票房

表5.《唐人街探案2》(Detective Chinatown 2)北美每周票房

两部作品都有模仿好莱坞大片的明显印记,都体现了现代中国及国人的世界性视野。两者的根本区别在于,《红海行动》作为战争类型片体现出强烈的中国主旋律,片中不乏直接的血腥场面(很奇怪的是该片在北美院线未被列入限制级别),而《唐人街探案2》作为动作片与悬疑片却是一片笑闹,即便有凶案场景也被消解了残酷。从文化接受的可能性来看,后者显然要高于前者。同时,从片方披露的材料看,[8]《唐人街探案2》吸纳了国际制作发行团队,影片大部分场景在纽约实地拍摄,全程按照美国行业工会的严格规定进行了项目操作,并被华纳公司作为其重启华语片海外发行的案例,已不可避免卷入了全球化制作发行体系。该片目前的跨国情境设置隐隐显示出全球市场策略系列大片的构想,“唐人街”虽包含了诸多中华元素,却也终究是具开放状态的世界性文化标志,因此该系列极有可能已经开启了通向世界市场的通道。

当然,在认识到笑闹作为世界通行话语的同时,我们也能发现,目前如“唐人街”系列等作品尚存在的明显问题。如果说剧情逻辑的生硬和对美国文化的浅表性呈现尚可原谅的话,那么对构成杀人动机的中国文化的刻意植入和带有误导性的解读,则十分不利于中国文化的良性推广,是值得警惕的现象。同时也并非所有笑闹话语都能获得异域文化的认同,有些还呈现出明显的地域差异。融合了奇幻元素和高新数字技术并在国内获得高票房的笑闹大片“捉妖”(Monster Hunter)系列,就未能在北美发行中获得相应的欢迎。第一部上映仅一周、获得3万余票房,第二部也仅上映三周、获得70万票房。但十分有趣的是,该片在东南亚却受到青睐,票房远超北美,第二部更是在马来西亚、新加坡获得300余万和100余万的成绩①数据来源为Box Office Mojo网站(www.boxofficemojo.com),统计截止2018年6月1日。。这说明中国笑闹喜剧并不一定要紧盯对非英语文化接受十分有限的北美市场,而可以在中国式“笑闹”更能获得文化认同的亚洲及其他地区大展拳脚。印度电影近年来在国内的佳绩就能给我们启示。同时电影跟随海外资产投资的脚步,将中国文化与中国资本同时扩散,也是一种可操作的思路。

(三)破除“无意义”

如前文所述,笑闹喜剧天然摒弃了“载道”的使命,是娱乐至上放弃教化的狂欢精神的体现。但“笑闹”是否就意味着“无意义”呢?巴赫金认为,从中世纪起,狂欢节等民间诙谐文化“表现的广袤世界就与教会和封建中世纪的官方和严肃文化相抗衡”[4]11,它体现着非官方非严肃的对世界对人际关系的态度,某种程度上通向人们的最高生活目的,体现着再生与更新,其文化意义是巨大的。

在礼教十分严格的中国古代,戏曲中的笑闹时时冲破陈规陋俗,让伪君子、自作聪明者或是酸腐儒生身陷困境而狼狈不堪,以不严肃对抗其道貌岸然。近代喜剧电影也常常以笑闹表现新时代的男女恋爱自由诉求和旧有观念的矛盾所产生的喜剧性。甚至一部分讽刺喜剧、温情伦理喜剧中也有故意营造的笑闹段落。如《太太万岁》中陈思珍装成“十三点”揭破咪咪以假怀孕讹诈的骗局,《还乡日记》中汉奸、接收大员和找寻身体与心灵的栖息之所的年轻人的一场打闹。前者是对女性智慧的表现,既有赞颂又带点怜惜,后者曾被评论者认为无甚意义,实际却绝非无聊,反而体现了彻底砸烂荒唐重造新世界的彻底喜剧精神。上文提到的几部笑闹不甚彻底的喜剧,如《人在囧途》《心花怒放》等,也能在营造中年人情感困惑和自我救赎上把握了较好的分寸,在笑闹中加入温情,另辟蹊径,摆脱了“无意义”。

20世纪三十年代,“软性”电影论者提出在电影中放弃主义,以其对当时过于硬性的电影意识形态表述的反拨、对千年以来“文以载道”的固有文艺创作观念的反拨,最终实现了其更深层次的价值。今天的笑闹喜剧当然需要坚决排斥过多意识形态的加入,但也应意识到,喜剧在当前面对的是在娱乐需求之上有越来越高文化需求的观众。有无“意义”也许并不见得成为票房选择的一道门槛,甚至也不再成为评价电影艺术高下的严格标准,但“有意义”却应当成为创作者将笑闹形态引向更高级状态的自觉追求,成为当代笑闹喜剧的艺术存在价值。

培育良好的电影市场是发展电影事业的基础工程,在此之后,包括喜剧电影在内的中国电影应进一步在体现中国传统与当代文化上有所担当。在目前的形势下,学界应当从历史与理性的角度,有效地引导迅速壮大的中国电影,使其在创造票房效益的同时,更注重电影文化内涵、体现中国人的精神价值,最终达成真正繁荣中国电影的共同目的。笑闹喜剧作为有传统审美基础和当下市场接受度的电影形态,完全可以作为中国电影提升自我走向世界的一种尝试。希望中国“笑闹”能够彻底走出表层“狂欢”的一时之惑,创造更多更经典的中国当代喜剧电影。