新型农业经营主体农地规模经营效应评价—基于成渝区313 个新型农业经营主体的调查数据

王 辉,杨朝现,熊想想,杨和平,李雨彤

(1.西南大学 资源环境学院,重庆 400715;2.重庆市潼南区国土资源和房屋管理局,重庆402660)

1 引言

农业经营主体变革与创新是农业发展的关键。纵观历次的农村改革,无论是建国之初的“土改、合作化”,还是改革开放伊始的“大包干”,均从农业经营主体着手[1]。长期以来,我国家庭联产承包责任制下的农户自主经营,极大地激发了广大农民的积极性,促进了农业的“超常规增长”[2]。但随着工业化、城镇化的快速推进,这种以均分土地为基础的家庭经营模式在市场经济竞争中规模化、商品化、专业化、组织化不足的局限逐渐显露,难以适应农民增收和农业转型的现实需求[3]。党的十八大以来,关于“三农”问题的文件均强调要培育新型农业经营主体,发展多种形式的规模经营,构建新型农业经营体系[4]。在传统小农经营的基础上,我国新型农业经营主体呈现数量增加、类型多元的发展态势,其中以家庭农场、专业合作社和农业企业最为突显。据统计,截至2016年年底我国依法登记的家庭农场为44.5万户、农民专业合作社183.4万家,各类农业企业近12.9万家。实践表明,在农地流转的推动下,以规模化、专业化、集约化和市场化为主要特征的新型农业经营主体,不但缓解了农地粗放经营、弃耕撂荒、村庄空心化等“乡村病”,而且成为乡村振兴的重要抓手,促进了农村经济发展、农业产业培育和农村社会治理[5-7]。

在新型农业经营主体类型日益多元化发展的现实格局下,无论是培育适宜农业发展的经营主体,还是构建现代农业经营体系都需要客观认知不同主体的实际效果和影响。回顾农业经营主体评价的研究进展,早期研究主要是通过国内外经营主体的对比,着眼于“规模经济”,揭示经营主体不同规模经营效率的差异,研究方法主要采用投入—产出函数、DEA模型[8-11]。随着对我国农业经营主体逐渐多元化和研究认识的深入,绩效评价思路和方法开始应用,从产业化经营绩效、福利效应、竞争能力等方面对新型农业经营主体进行评价成为新的趋势[12-16],评价方法主要采用目标导向层次分析法(GDAHP)、IMD综合评价方法、模糊综合评价法等。从研究现状来看,新型农业经营主体经营效益的评价的研究重点趋向于不同区域经营主体的比较、评价方法的改进[17,18]。总体而言,已有研究对新型农业经营主体农地规模经营效果和影响的评价仍存在不足,尤其是缺乏对综合效应微观深入的分析与论证。基于此,本文基于成渝区10个样区的313份新型农业经营主体(含家庭农场、合作社、农业企业)调查数据,从资源整合、环境改善、产业发展和效益提升维度方面构建其综合效应的评价体系,并对不同新型农业经营主体的农地规模经营综合效应进行客观评判,以期为促进新型农业经营主体的科学培育和构建现代农业经营体系提供参考。

2 农地规模经营效应评价体系构建

2.1 评价指标体系构建

“效应”也称为“绩效”,是源于西方新制度经济学中的概念,在经济、社会、管理等诸多领域内的应用较广;而反映在新型农业经营主体上,可认为是新制度安排的成效,即新型农业经营主体成绩和效果的综合表征。因此,科学地构建农地规模经营效应的评价机制,对合理评估新型农业经营主体的绩效尤为重要。

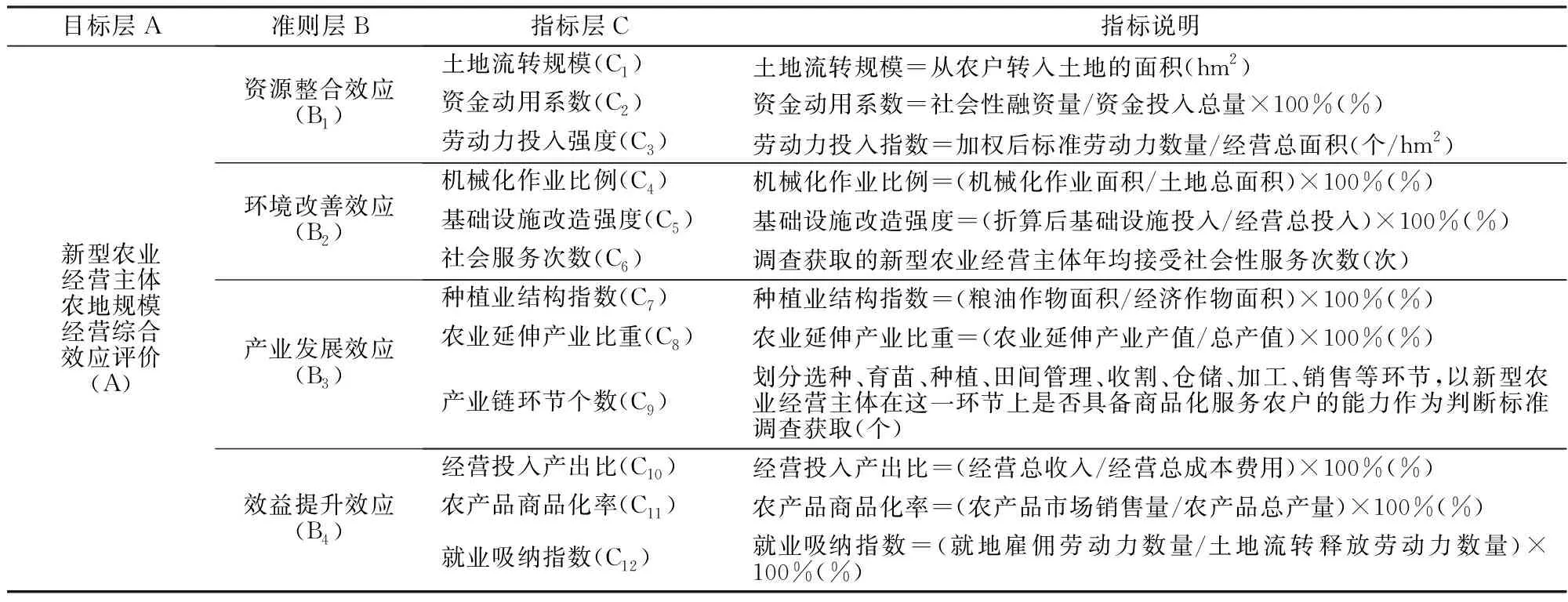

基于新型农业经营主体类型的多元性以及发展目标的多层次性,本文采取系统性、可比性、可量化性和广泛性与代表性兼顾的原则,并参照国家《关于加快构建政策体系培育新型农业经营主体的意见》中对新型农业经营主体的功能定位,从资源整合、环境改善、产业发展、效益提升4个层面选取12项指标,构建新型农业经营主体农地规模经营综合效应评价的指标体系。

在评价指标体系中,资源整合效应主要反映新型农业经营主体对主要农业资源要素整合的效果,选取土地流转规模、资金动用系数、劳动力投入指数等3项指标来表征;环境改善效应主要反映新型农业经营主体对农业生产经营环境进行优化和改善的效果,选取机械化作业比例、基础设施改造强度、社会服务次数等3项指标来表征;产业发展效应主要反映新型农业经营主体促进农业产业建设的效果,选取种植业结构指数、农业延伸产业比重、产业链环节个数等3项指标来表征;效益提升效应主要反映新型农业经营主体促进农业经济效益、服务带动农户的效果,选取经营投入产出比、农产品商品化率、就业吸纳指数等3项指标来表征。具体指标及其含义见表1。

表1 新型农业经营主体农地规模经营效应评价指标体系

2.2 指标权重确定

采用熵权法确定:熵权法是根据评价指标的原始数值变异程度来确定指标权重的方法,具有客观性强、易于操作的优点,在评价指标赋权研究中应用广泛。

构建判断矩阵,设新型主体效应的原始评价矩阵为:

式中,m为待评价项目的个数;n为评价指标的个数;xij(i=1,2,…m;j=1,2,…,n)为第j个指标下第i个项目的原始数据。

利用极值标准化法(式2)对原始数据进行标准化处理,得到标准化矩阵(式3):

(2)

计算信息熵:

(4)

计算指标的信熵权重:

(5)

2.3 评价模型构建

TOPSIS模型(Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution,TOPSIS)是系统工程中有限方案多目标决策分析的常用有效方法。该模型具有充分利用原始数据、计算过程数据损失量小、几何意义直观,且不受参考序列选择的干扰、评价结果真实、直观、可靠的优点。运用该模型来评价新型农业经营主体的效应,通过比较其评价指标与正理想解和负理想解的相对距离来衡量评价指标贴近理想化目标的程度,从而对新型主体的效应进行客观评判。

建立加权决策矩阵:利用熵权法确定各评价指标的权重向量,并将其考虑进标准矩阵R中,通过权重向量与标准矩阵R相乘获得模型的决策矩阵V=(vij)mn:

确定正、负理想解:令V+表示最佳方案(正理想解),V-表示最差方案(负理想解),则有:

(7)

(8)

距离计算:分别计算不同新型农业经营主体评价向量到正理想解的距离D+和负理想解的距离D-:

(9)

(10)

计算不同新型农业经营主体与最优方案的贴近度Cj:

(11)

式中,Cj越大,表示新型农业经营主体第j项指标越接近最优水平,贴近度Cj的取值范围为0到1。其中,当Cj=1时,表示新型农业经营主体的效应最高;当Cj=0时,表示新型农业经营主体的效应最低。

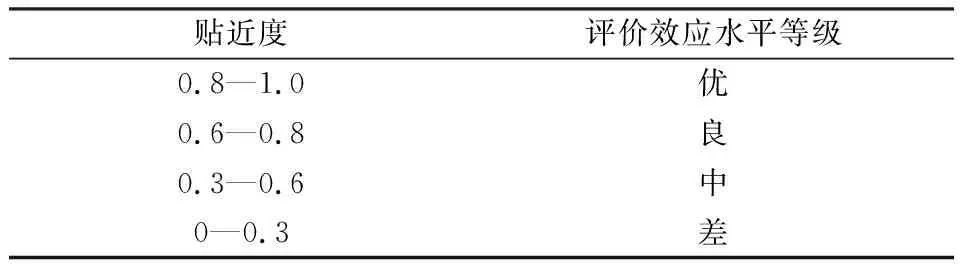

根据国内目前的研究结果,我们将Cj划分为4个等级,用以定性表征不同新型农业经营主体的效应等级(表2)。

表2 新型农业经营主体的效应评价标准

2.4 指标障碍度识别

通过识别新型农业经营主体综合效应的主要障碍因子,可为采取针对性和差别化政策或措施改善新型农业经营主体综合效应提供参考。具体方法为:引入3个基本变量----因子贡献度Fj、指标偏度Ij和障碍度Dj。因子贡献度Fj表示指标对总目标的贡献大小,用熵权法确定的各指标的权重Wj衡量;指标偏度Ij表示指标实际值与最理想值间的差距,用子指标贴近度与1之差表示;障碍度Dj表示指标对新型农业经营主体综合效应阻碍程度的高低,Dj值越大,表示该指标对新型农业经营主体总效应的影响越大,具体计算公式为:

(12)

式中,Ij=1-Cj。

3 研究区、数据来源与处理

3.1 研究区概况

国家为发展现代农业、建设社会主义新农村、统筹城乡的战略需求,为粮食安全、农民增收、农业可持续发展提供成功的示范样板,谋取在统筹城乡的重点领域和关键环节取得突破和经验,因此2007年国家设立了成渝统筹城乡综合配套改革试验区(简称“成渝区”)。

该区域主要涵盖四川省15个市和重庆31个区县,总面积20.61万km2,人口9840.7万人,GDP总量1.58万亿元,农业发展面临着严峻的农业机械化、产业化、规模化难题,亟需通过经营主体变革与创新推动土地资源优化配置、促进农业适度规模化经营、实现传统农业转型发展。近年来,成渝区在创新农业经营体系、推动农地适度规模经营、培育新型农业经营主体等方面开展了一系列探索。据统计,2011—2016年成渝区耕地3.33hm2以上规模经营占承包地规模的比例由6.33%增加到17.62%,年均增幅达35.67%。以家庭农场、专业合作社、农业企业等为代表的现代农地规模经营主体也得到了迅速的发展。

3.2 数据来源

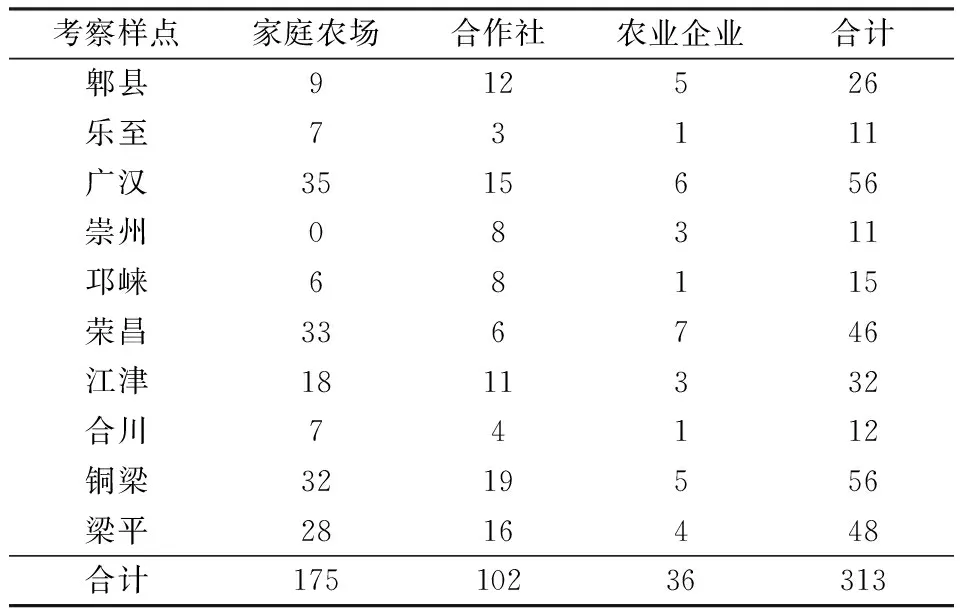

为全面反映和客观评价成渝区不同新型农业经营主体的发展状态和综合经营效应,根据区域地形地貌特征、社会经济发展梯度、农业产业结构以及农业新型农业经营主体培育状况的差异,本文选取了成渝区的10个区(县)作为考察样点(图1),并抽取了考察样点区内的37个乡镇79个村(社区)开展实地调查。调查工作采用参与式农村评估法,以村为基本单位进行,首先召开镇村干部座谈会,宏观层面了解所调查村新型农业经营主体发展状况,然后实施实地考察,访谈新型农业经营主体负责人,填写调查问卷。调查问卷内容主要包括农业新型农业经营主体经营对区域资源整合利用、环境优化改善、产业结构调整升级以及经济社会效益提升四个方面的内容,具体可分为经营者基本情况、农业要素配置情况、农业产业发展情况、经营产出情况、社会化服务情况等5个部分,共设置102项具体问题,完成每份问卷调查平均耗时2个小时。调查时间为2015年7月—2017年9月,共获得有效问卷313份,有效率为97.20%;其中,经营主体为家庭农场的问卷175份、合作社的102份、农业企业的36份(表3)。

图1 研究样区分布

考察样点家庭农场合作社农业企业合计郫县912526乐至73111广汉3515656崇州08311邛崃68115荣昌336746江津1811332合川74112铜梁3219556梁平2816448合计17510236313

3.3 评价数据处理与检验

为提高评价工作的客观性和科学性,需要对调查数据进行统计检验。我们在SPSS19.0软件中采用可信度评价(式13)和标准差系数(式14)分别对评价指标源数据的可信度及代表性进行检验。根据相关研究成果,调查数据整体可信度高于80%,指标标准差系数小于100%,则说明调查数据的误差可接受。

(13)

式中,E为问卷的有效程度;m为问卷的问题个数;T为受调查总人数;Xi为回答第i个问题的受访人数。

CV=σ/μ

(14)

式中,CV为标准差系数;σ为调查数据的标准差;μ为调查数据的均值。

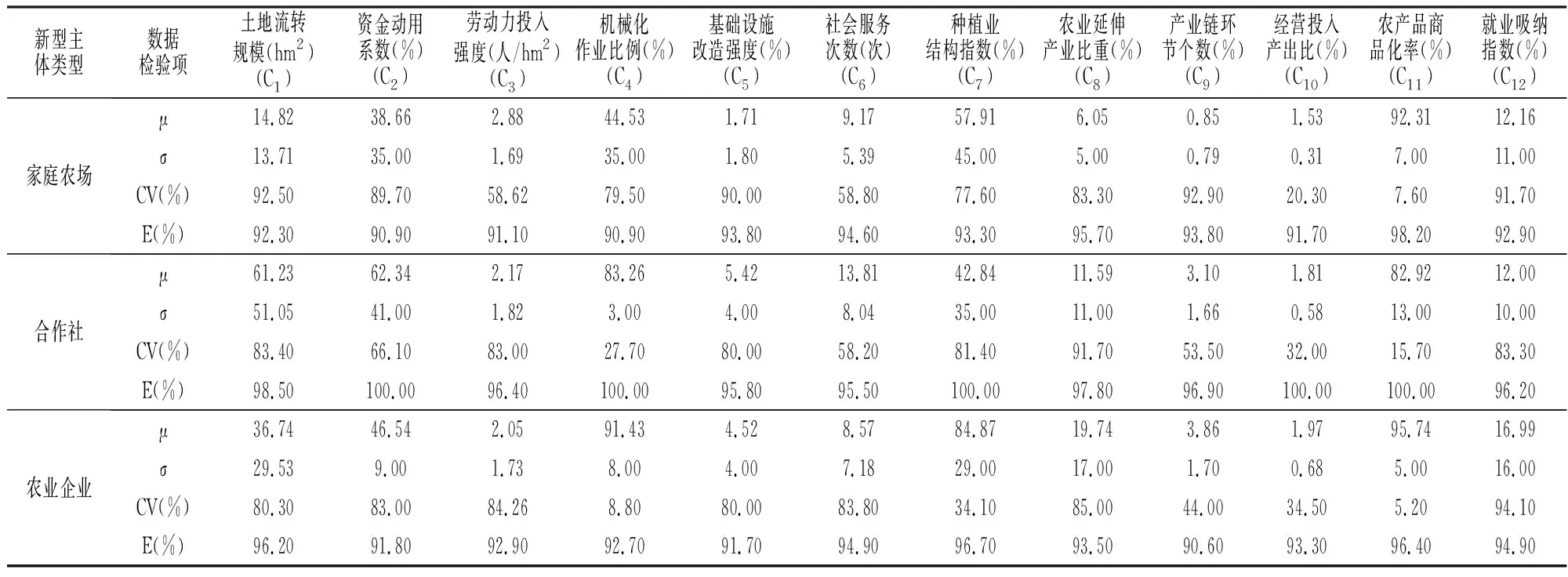

检验发现,问卷调查获取的各类新型农业经营主体数据可信度均大于90%,数据标准差系数介于5.2%—94.1%之间(表4),表明以该数据实施评价是可行的。

表4 评价指标数据统计及检验结果

4 结果与分析

4.1 资源整合效应分析

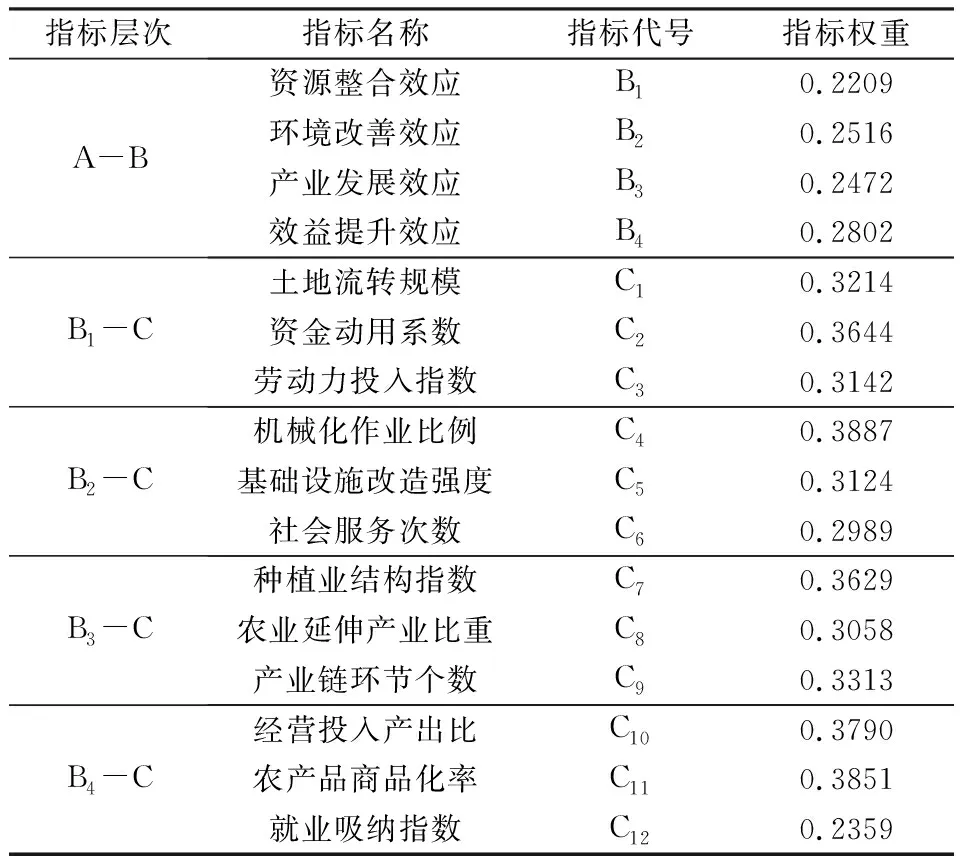

基于熵权法的权重确定思路,资源整合效应指赋权结果显示(表5),C2(0.3644)>C1(0.3214)>C3(0.3142),表明对新型农业经营主体资源整合效应而言,最看重资金资源的整合,其次是对土地资源的整合,最后是对劳动力资源的整合(表5)。

表5 新型农业经营主体效应评价指标赋权结果

根据调查数据的比较,土地流转规模(C1)的排序为合作社>农业企业>家庭农场,合作社的土地流转规模均值分别高出农业企业和家庭农场24.49hm2、46.41hm2;资金动用系数(C2)排序为合作社>农业企业>家庭农场,合作社的资金动用系数均值分别高出农业企业和家庭农场15.80%、23.68%;劳动力投入指数(C3)排序为家庭农场>合作社>农业企业,家庭农场的劳动力投入强度均值分别高出合作社和农业企业0.71人/hm2、0.83人/hm2。

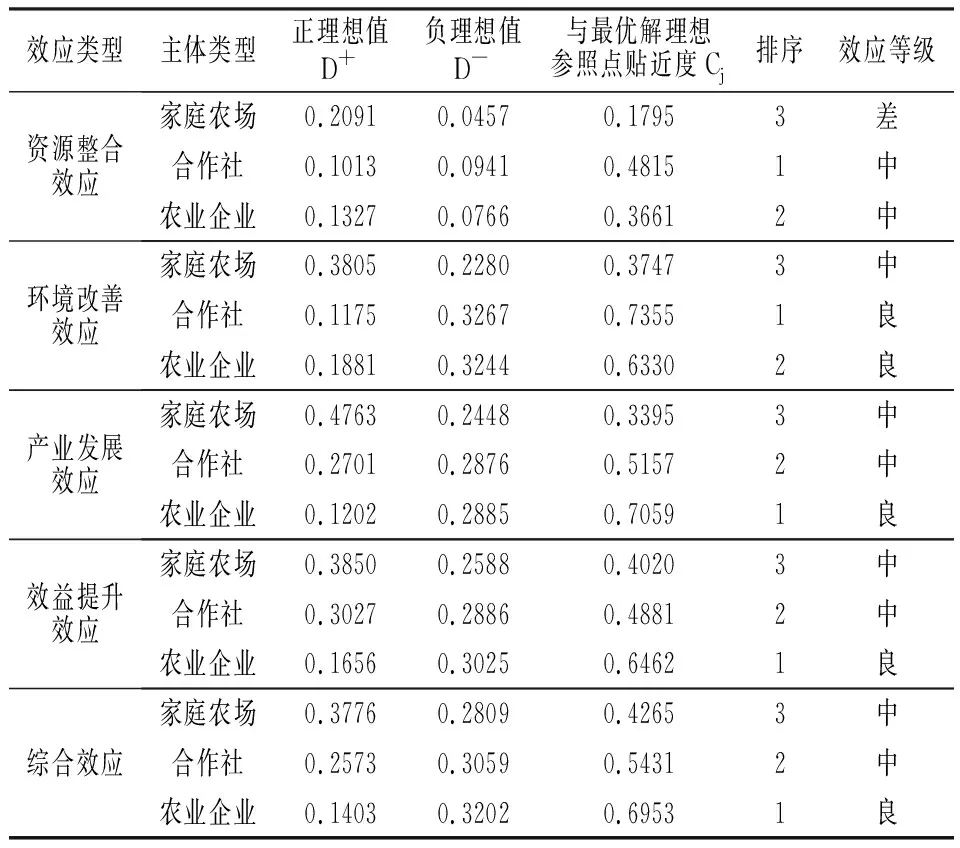

表6 新型农业经营主体农地规模经营效应评价结果

TOPSIS模型评价结果显示(表6),合作社的资源整合效应最好,实际值与最优解理想参照点的贴近度Cj最大为0.4815;其次是农业企业,资源整合效应介于合作社和家庭农场之间,贴近度Cj为0.3661;家庭农场相对最差,贴近度Cj最小仅为0.1795。不同主体的资源整合效应差异较大,合作社贴近度Cj分别比农业企业和家庭农场高0.1154、0.3020,差异度分别为31.52%、168.25%;农业企业的贴近度Cj比家庭农场高0.1866,差异度为100.40%。家庭农场与农业企业的差异程度最大,资源整合效应也最差,主要原因是研究区家庭农场发育延续了相对封闭的小农经营模式,难以对外部性资源进行有效整合。整体看,合作社、农业企业与家庭农场的资源整合效应等级分别为中、中和差,资源整合效果处于较低水平,这与研究区自然资源、社会经济、农业生产、土地利用等条件制约下资源整合条件和空间不足有关。

4.2 环境改善效应分析

环境改善效应指标赋权结果显示,C4(0.3887)>C5(0.3124)>C6(0.2989),表明对新型农业经营主体环境优化效应而言,最看重机械化作业程度,其次是基础设施改造和社会服务次数。根据对调查数据的比较,机械化作业比例(C4)排序为农业企业>合作社>家庭农场,农业企业机械化作业比例均值分别比合作社和家庭农场高8.17%、46.90%;C5排序为合作社>农业企业>家庭农场,合作社的基础设施改造强度均值比农业企业和家庭农场分别高0.90%、3.71%;C6排序为合作社>家庭农场>农业企业,合作社的社会服务次数均值分别比家庭农场和农业企业高4.64次、5.24次。

TOPSIS模型评价结果显示,合作社的环境优化效应最好,与最优解理想参照点的贴近度Cj最大,达0.7355;其次是农业企业,环境优化效应介于合作社和家庭农场之间,贴近度Cj为0.6330;家庭农场相对最差,贴近度Cj最小仅0.3747。不同主体的环境优化效应差异也很大,合作社贴近度Cj分别比农业企业和家庭农场高0.1025、0.3608,差异度分别为16.19%和96.29%,农业企业贴近度Cj比家庭农场高0.2583,两者的差异度为68.93%。整体来看,合作社、农业企业与家庭农场的环境优化效应评价等级分别为良、良、中,表明新型农业经营主体农地规模经营后对农业生产经营环境进行了改善。

4.3 产业提升效应分析

产业发展效应指标赋权结果显示,C8(0.3629)>C9(0.3313)>C7(0.3058),表明对新型农业经营主体的产业发展效应最看重的是农业延伸产业的比重,其次是产业链的环节和种植业结构调整。根据对调查数据的比较,种植业结构指数(C7)排序为农业企业>家庭农场>合作社,农业企业的种植业结构指数均值分别比家庭农场和合作社高26.96%、42.03%;农业延伸产业比重(C8)排序为农业企业>合作社>家庭农场,农业企业的农业延伸产业比重均值分别比合作社和家庭农场高8.15%、13.69%;产业链环节个数(C9)排序为农业企业的产业链环节个数的均值分别比合作社和家庭农场高0.76个、3.01个。

TOPSIS模型评价结果显示,农业企业产业发展效应最佳,与最优解理想参照点的贴近度Cj最大,达0.7059;其次是合作社,产业发展效应介于农业企业与家庭农场之间,贴近度Cj为0.5157;家庭农场的产业发展效应最差,贴近度Cj最小,仅为0.3395。不同主体的在产业发展效应差异也十分明显,农业企业贴近度Cj分别比合作社和家庭农场高0.1902、0.3664,差异度分别为36.88%、107.92%;合作社贴近度Cj比家庭农场高0.1762,两者间的差异度为51.90%。农业企业的产业发展效应比合作社和家庭农场高,原因是农业企业作为营利组织,具有很强的市场适应能力,是农业产业发展过程中更适宜的主体类型。

4.4 效益提升效应分析

效益提升效应指标赋权结果显示,C10(0.3851)>C12(0.3790)>C11(0.2359),表明对新型农业经营主体效益提升效应而言,最看重的是经营投入—产出比,其次是就业吸纳指数和农产品商品化率。根据对调查数据的比较,经营投入产出比(C10)排序为农业企业>合作社>家庭农场,农业企业的经营投入产出均值比合作社和家庭农场分别高0.15、0.43;农产品商品化率(C11)排序为农业企业>家庭农场>合作社,农业企业的农产品商品化率均值比家庭农场和合作社分别高3.43%、12.82%;就业吸纳指数(C12)排序为农业企业>合作社>家庭农场,农业企业的就业吸纳指数均值比合作社和家庭农场分别高4.57%、4.83%。

TOPSIS模型评价结果显示,农业企业的效益提升效应最好,与最优解理想参照点的贴近度Cj最大,达0.6462;其次是合作社,效益提升效应介于农业企业与家庭农场之间,贴近度Cj为0.4881;家庭农场相对最差,贴近度Cj最小仅为0.4020。不同主体的效益提升效应同样表现出显著差异,农业企业贴近度Cj比合作社和家庭农场高0.1581、0.2442,差异度分别为32.39%、60.75%;合作社贴近度Cj比家庭农场高0.0861,差异度为21.42%。农业企业与家庭农场间的差异最大,农业企业与合作社的差异次之,合作社与家庭农场的差异相对最小。农业企业的效益提升效应比合作社和家庭农场高,原因是农业企业在农业利润获取、农产品商品化等环节中具有明显的优势。

4.5 综合效应分析

TOPSIS模型评价结果显示,农业企业的综合效应最好,与最优解理想参照点的贴近度Cj最大,达0.6953;其次是合作社,综合效应介于家庭农场和合作社之间,贴近度Cj为0.5431;家庭农场综合效应最差,贴近度Cj最小,仅0.4265。不同主体在综合效应上也表现出明显的差异,农业企业的贴近度Cj分别比合作社和家庭农场高0.1522、0.2688,差异度分别为28.02%、63.02%,合作社的贴近度Cj比家庭农场高0.1166,两者间的差异度为27.34%。在综合效应下,不同新型农业经营主体内部的子效应具有不协调性。其中,农业企业的产业发展效应贴近度Cj最高,达0.7059,分别是资源整合效应、环境改善效应、效益提升效应的1.93倍、1.12倍和1.09倍;合作社的环境改善效应贴近度Cj最高,达0.7355,分别是资源整合效应、产业发展效应、效益提升效应的1.53倍、1.43倍和1.51倍;家庭农场的效益提升效应贴近度Cj最高,达0.4020,是资源整合效应、环境改善效应、产业发展效应的2.24倍、1.07倍和1.18倍。综合来看,合作社的农地规模经营综合效应协调性相对最优。

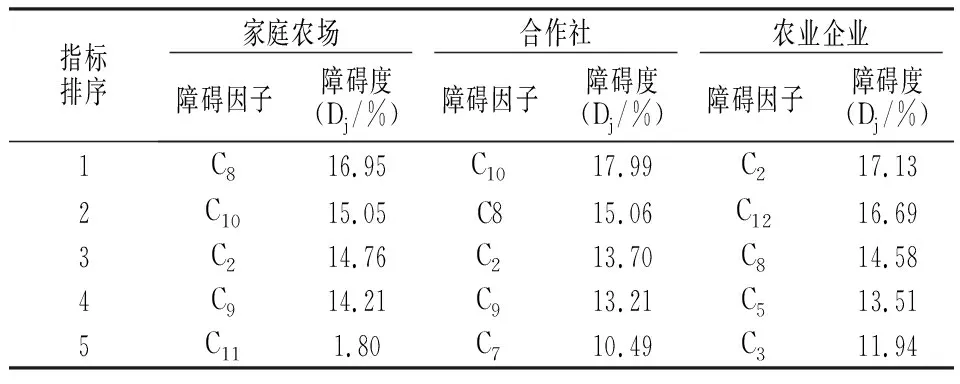

表7 新型农业经营主体综合效应的主要障碍因子排序

总体来看,研究区新型农业经营主体的综合效应及其子效应均表现欠佳,评价等级介于良到中之间,效应提升面临着不少障碍。根据指标障碍度测算与排序(表7)发现,资金动用系数(C2)、农业延伸产业比重(C8)在各新型农业经营主体均有分布,且障碍度Dj较大居于前3位,表明资金匮乏、农业延伸产业不佳是研究区新型农业经营主体面临的共性问题。经营投入—产出比(C10)、产业链环节个数(C9)在家庭农场、合作社的分布中,障碍度在家庭农场中的排序分别为第二位、第四位,在合作社中排序为第一位、第四位,表明家庭农场、合作社均面临着投入—产出不高、产业链延伸不足等方面的问题。尤其值得注意的是,就业吸纳指数(C12)、基础设施改造强度(C5)在农业企业中分布,且障碍度排序分别为第二位与第四位,表明社会服务带动能力是农业企业效应提升的短板。同时,土地流转规模(C1)、种植业结构指数(C7)、劳动力投入指数(C3)分别是家庭农场、合作社与农业企业的弱项,障碍度依次为11.80%、10.49%、11.94%。

5 结论与讨论

本文采用熵权法、TOPSIS模型和障碍度模型,从资源整合、环境改善、产业发展、效益提升4个方面选取12项指标,构建新型农业经营主体农地规模经营效应评价体系,并基于成渝区10个样区313份新型农业经营主体调查数据进行实证研究。结果表明:①新型农业经营主体的综合效应及其子效应水平具有较强的差异性,总体表现欠佳。从综合效应看,表现为农业企业(0.6953)>合作社(0.5431)>家庭农场(0.4265);从单一效应看,资源整合效应和环境改善效应表现为合作社>农业企业>家庭农场,产业发展效应和效益提升效应表现为农业企业>合作社>家庭农场。②从指标的障碍度及排序结果看,各因子对新型农业经营主体的经营效应存在不同程度的障碍影响。资金动用系数(C8)、农业延伸产业比重(C2)是重要影响因子,表明资金匮乏、农业延伸效果不佳是新型农业经营主体面临的共性问题;经营投入—产出比(C8)是家庭农场、合作社的重要因子,表明家庭农场、合作社均面临投入—产出不高的问题;就业吸纳指数(C12)是农业企业的重要因子,表明社会服务带动能力是农业企业效应提升的短板;而产业链个数(C9)、土地流转规模(C1)、种植业结构指数(C7)、基础设施改造强度(C5)、劳动力投入指数(C3)对新型农业经营主体分别产生较弱的影响。

结合三种不同类型新型农业经营主体的农地规模经营效应,从现状来看,农地规模经营并未到达农地三权分置改革的预期效果。家庭农场、合作社、农业企业分别表现出不同的优势和弊端。在实践中,除了围绕突出障碍因子精准突破、创造良好生产经营环境和积极培育新型经营主体外,还应重视新型农业经营主体及各子系统间的均衡发展,构建不同主体优势互补的耦合发展机制,实现各经营主体之间的协调共生发展,发挥各经营主体的优势作用,促进农地规模化、产业化良好发展。