精准扶贫中农业扶贫政策实施效果研究

王梦蒂

摘 要:基于2013年以來湖南湘西州扶贫政策的实施情况,分析农业扶贫政策在产业发展、贫困人口下降和农民收入增长几个方面的实施效果和影响因素。结果表明:扶贫政策中扶贫资金的投入对贫困地区的减贫效应较强,但不同类型的扶贫项目的资金投入效果存在差别;同一类型的扶贫资金投入在不同的扶贫阶段也存在差异,进而提出应继续提高精准识别度的相关政策建议。

关键词:特色产业 辐射范围 精准识别 扶贫效果

根据2011年我国出台的《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)》,把连片特困地区作为扶贫开发的主战场,有效衔接扶贫开发和农村最低生活保障制度,形成扶贫开发的合力。在此背景下,选择湘西州作为研究对象,通过对精准扶贫中农业扶贫政策实施效果的研究,进而总结符合贫困地区的农业产业发展经验和规律,对于推动其他地区发展产业扶贫意义深远,对实现“2020年全面建成小康社会”的目标也具有重要的参考价值。

一、扶贫政策实施效果的实证分析

湘西州全州属亚热带季风湿润气候区,年平均气温15—16.9℃,年降雨量1250—1500mm,多集中在春、夏季节,秋旱多见,平均海拔为800—1200米,多年各县市平均日照时数1219—1406小时,低于湖南省平均1300—1800小时的日照时数。这种气候对于油桐、油茶、药材、椪柑、猕猴桃、茶叶等农作物的生长非常有利。借助《湘西自治州特色农业产业发展规划(2011—2015年)》,湘西州从政策激励、发展思路、扶持措施等方面引导,根据气候与地理条件,调整农产品的种植结构和布局,实行品改,帮助农户合理利用现有资源、摆脱跟风生产的思维误区,实施规模经营,形成竞争力。

(一)扶贫政策在特色农业发展方面的实施效果

农业政策对特色农作物的影响主要通过提高产量体现。2012年到2016年,湘西州粮食总产量稳定在80万吨以上,波动较小。从表1可以看出,特色农作物蔬菜、中草药材、茶叶、猕猴桃的产量增幅明显,分别为11.72%、180.56%、100%、65.24%。2012年—2016年间,湘西州的药材、茶叶的增幅都远远高于湖南省同类作物的增幅水平。自湘西州特色农业产业发展规划实施以来,农户的种植积极性提高,到2017年,湘西州的特色农业产量规模都呈增长趋势。

(二)扶贫政策在贫困人口下降方面的实施效果

按照新确定的贫困标准线测算,湘西州的贫困人口从2011年的150万人下降到2017年的25.45万人。2013—2017年四年间,全州共减少贫困人口61.74万人,农村贫困发生率下降至10.55%,贫困发生率减少情况如表2所示。

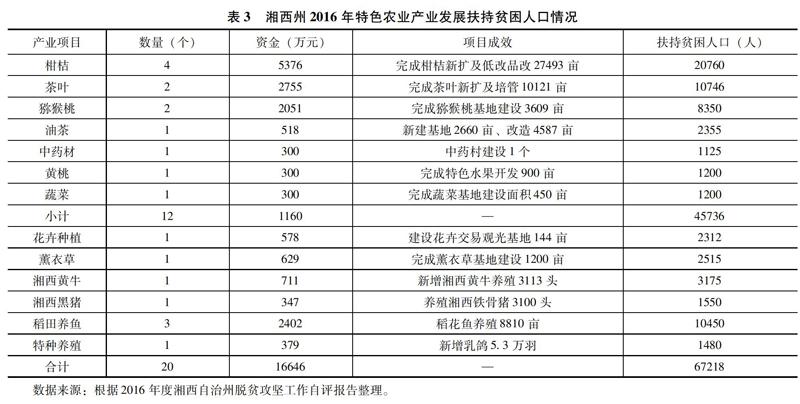

根据湘西州2016年重点实施的20个产业项目(表3),产业项目资金16646万元,扶持贫困人口67218人,其中特色农业产业项目占12个,资金1160万元,占比6.97%,扶持贫困人口共45736人,占比高达68%。总体而言,特色农业产业项目为扶贫工作提供了很大的支持。

(三)扶贫政策在农民收入增长方面的实施效果

2017年湘西州农村住户收入保持持续增长,与2013年相比,2016年湘西州农村住户人均可支配收入从5260元增长到7413元,年平均增长10.23%;到2017年的8273元,增长幅度为11.6%,如图1。

从农村住户收入结构来说,相比2013年,农村住户收入结构有变化,由原来的主要依靠经营净收入转变为2016年的经营净收入与工资性收入共同维持农村住户的可支出收入。2013年以来,农村住户工资性收入结构上升最快,增速为27%,其次是转移性收入,增速为24%,如图2。

可见,湘西州农村住户的收入水平结构分配比较均衡,但收入水平仍然较低。目前农村住户收入结构中,工资性收入占比高于经营净收入,也反应出湘西州农村扶贫政策在实施中对劳动力需求的增加有利于当地居民的收入增长。

二、扶贫政策实施效果的影响因素分析

(一)项目辐射的范围不大影响了特色农业的发展规模

湘西州的扶贫项目主要有村集体经济、龙头企业和合作社参扶等形式,虽然特色类产业全面开花,但村集体经济起步晚,加上部分县的推进力度不足,没有形成稳定的产业支撑,从而增收不明显。龙头企业和合作社参扶力度不够,没有充分发挥其带动和纽带作用,除了利益关联程度不高外,受山区地势影响,交通设施修建难度极大,交通相对不便,加之产业机构的设计难以整体规划,项目的选择不聚焦,资金投入分散,产业规模小。在我们实地调研的村子,基本上每个村子都有3—4个扶贫项目,在资金和人力资源有限的情况下,分配到每个项目的资源有限,几个项目都很难做大做强,导致村民参与项目的积极性不高,产业建设的价值没有得到充分体现。

(二)精准识别的精度不高影响了高贫困率的下降空间

湘西州各个地区的扶贫工作在进度和成效上都有着明显的差异,除了资源配置、人力配备、贫困地区基本情况差异的原因,在方案策划和执行方面也有着一定程度的缺陷。在调研中发现,单位驻点扶贫的成效与单位的资源情况密切相关,权力较大的单位一般资源充足,减贫效果好;权力较小的单位获取资源的途径少,则减贫效果不明显。其次还发现不属于驻点扶贫村的贫困人口容易被忽略,他们既不属于易地搬迁扶贫类别,又没有达到兜底保障或低保的水平,在贫困与不贫困的边缘波动,处在被遗忘的角落里。低保、兜底保障扶贫和医疗救助扶贫是对贫困人口的一种救济性扶贫,而农村低保的覆盖率不足、保障水平低、识别偏差等因素导致贫困人口可能并不是扶贫政策和资金的最大受益者,最终扶贫工作投入的资金对贫困率的变化收效甚微。

(三)教育水平的低下影响了农民收入的增长速度

从目前来看,湘西州高层次、高水平的专业技术型、管理型人才少。数据显示湘西州当地企业的员工学历属于大专及以上的约占5%,中专约占15%,其余为初中及以下。根据2010年人口普查数据,全州总人口约290万,其中大专及大专以上学历的仅占5.76%,高中学历的约占10.46%(含中专学历),小学和初中学历的占比为69.49%,文盲率约占5.76%。到2017年,湘西州高中阶段教育毛入学率仅为80.6%,低于湖南省高中阶段教育毛入学率91.5%的平均水平。由于湘西州的经济发展相对落后,难以留住和吸引受过高等教育的人才,因此只能依靠本地的人才资源。而2017年全州32754名初中毕业生中,中职院校仅招收到11503人,中职入学率仅为35.12%。根据调查,在职业院校中,生态农业、资源深加工、民俗特色文化产业基本处于空白,课程结构没有与当地经济和产业发展规划相适应,培养的学生大多输出到外地企业就业,不能满足当地企业或产业发展的人才需求。

三、结论与建议

为探究农村扶贫政策实施效果,本文选取了湘西州地区作为研究对象,搜集了2013—2017年的相关数据,分析了扶贫政策在特色农业发展、贫困人口下降和农民收入增长几个方面的实施效果。结果表明,扶贫政策中扶贫资金的投入对贫困地区的减贫效应较强,但不同类型的扶贫项目的资金投入效果存在差别,同一类型的扶贫资金投入在不同的扶贫阶段也存在差异。

扶贫产业的开发除了受政策支持和财政资金的制约外,还受市场的影响。根据实际调查,农村扶贫政策实施后的减贫效果与其他政府政策的效果很难完全区分开,也进一步说明了政府扶贫开发最终的减贫效果可能是多种政策互相影响的结果。针对以上结论,提出以下两点主要建议:

第一,完善农村的基础设施建设,制定贫困人口培训体系。搬迁的过程中要注意宣导和安抚工作的落实,以减少居民对搬迁的抵触。侧重对贫困户的技能和经营方面的培训指导,短期培训与长期培养相结合,调动贫困人口自主脱贫的积极性。

第二,集中发展核心产业,建立动态化数据库。应该完善贫困地区的劳动力保障措施,积极引导外出务工人员返乡创业,疏通农民就业渠道。依据大数据分析软件,建立数据库,定期追踪贫困户的情况,及时更新数据库中的贫困户情况,以便扶贫资金能够“扶到点上”。同时,建立综合、科学的贫困测评体系,对贫困人口进行分类帮扶,制定相应的扶持方案,确保精准帮扶。

参考文献:

[1]曹军会,何得桂,朱玉春.农民对精准扶贫政策的满意度及影响因素分析[J].西北农林科技大学学报(社会科学版).2017(04).

[2]连片特困区蓝皮书 中国连片特困区发展报告(2016~2017)[J].经济学动态.2017(04).

[3]王星月,刘沛,张成,黄思思,李文丹,田青山.“精准扶贫”视角下湘西州农业可持续发展实践模式探讨[J].湖南农业科学.2017(03).

[4]劉俊宇.基于委托代理理论的数字脱贫分析[J].时代金融.2017(35).

[5]晏青苹,李明.湘西州中职人才培养与地方产业发展的吻合度探析[J].云梦学刊,2016(02).

[6]周卉蕊.湖南省农业补贴政策效果及其影响因素分析[D].湖南农业大学.2016.