旅游干扰对高寒草地植物多样性和土壤生化特性的影响

孙飞达,朱 灿,李 飞,刘 琳,陈晓霞

(四川农业大学动物科技学院,四川 成都 611130)

草原旅游是依靠草原和草原生态环境发展起来的一种新的旅游及草地利用形式[1]。我国草地面积约占国土面积的2/5,是我国最大的陆地生态系统和重要的畜牧业生产基地,并具有独特的自然、社会、人文景观[2-3]。草地农业系统是由前植物、植物、动物和后生物4个生产层构成,是自然、经济、社会属性的高度耦合,并具有各自独特的功能和价值[4]。而草原旅游、草原景观、草原文化等产业经济形式是对传统饲草-家畜产业的有益补充,是前植物生产层的主要元素和构成,具有较大的产业前景和经济、社会价值,是“草牧业”经济的新型产业发展方向。

我国的草原旅游在20世纪90年代后得到快速发展,以内蒙古自治区为例,2005年旅游业创汇3.52亿美元,占我国旅游创汇的1.2%[5]。位于川西高原的若尔盖地区,近年来也随着草原旅游业的兴盛,游客数量激增,旅游收入不断增加,仅2015年一年全县接待游客数量198万人次,旅游总收入高达14亿人民币[该数据来自四川若尔盖湿地国家级自然保护区生态旅游规划(2016-2025年)]。旅游业已逐渐成为支柱性产业,从而带动了地区间其他产业的相继发展。但由于规划欠妥、管理滞后,导致草地生产力、经济潜力以及物种多样性降低,草地数量和质量逐渐衰退。盲目无序的草地旅游资源开发和旅游经济发展,都将会给草原带来破坏和风险,最终成为草地退化的潜在推动力。

早在20世纪60年代,国外学者就已着手研究旅游干扰对植被及土壤的影响[6],而我国的研究始于20世纪90年代末,研究内容主要集中在土壤容重、含水量、孔隙度和渗透率等方面[7-9]。后来随着研究的不断深入,研究方向逐渐拓展到植被群落、土壤养分等领域。其中,研究者分别对香山公园[10]、河南嵩山景区[6]以及黄山风景区[11]植被群落生长和土壤性状对旅游活动的响应进行了系统研究。由于游客对若尔盖花湖景区在游览时间、空间上的集中性,使其植被-土壤受到严重的旅游干扰。因此,为探明草原旅游对保护区生态环境的影响程度,本研究以若尔盖花湖湿地保护区为例,分析草原旅游对其植被及土壤的影响,以期揭示景区游客活动对草地生态环境的影响规律,为景区后续的保护管理提供理论依据,来实现草原旅游、生态、生活的协调发展。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

若尔盖花湖景区位于若尔盖县城东部(32°10′-34°10′ N,101°45′-103°55′ E),总面积为166.06万hm2,其中核心区、缓冲区和实验区面积分别为64.69万、6.358万和3.83万hm2,1998年被国务院评为国家级自然保护区。海拔3 453~3 550 m,年均降水量640 mm,平均气温为0.6~1.2 ℃,属于高原寒温带湿润气候,草地类型为高寒草甸草地类。本研究区属于花湖湿地景区范围,分布于川朗公路两侧。2009年景区游客接待量3.88万人次,2014年景区游客接待量达到42.14万人次,增长率高达90.8%[数据来自四川若尔盖湿地国家级自然保护区生态旅游规划(2016-2025年)]。花湖景区的核心沼泽区全年无放牧利用,核心区外围(含研究样地Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)为冷季过渡草地,旅游季后进行牦牛放牧,通过放牧牦牛数量统计及当地牧户访问,此地段草场利用时间、方式及强度基本均匀一致,故认定为同一放牧强度。若尔盖每年旅游的黄金季节为7-9月,整个旅游季花湖景区无放牧利用,此时游客及车辆大量涌入对道路两侧草地干扰较大,其中保护区大门附近草地干扰尤为严重。样地中草地群落景观及植被类型差异明显,景区内平地以禾本科牧草为主,而景区外坡地植被主要由莎草科、瑞香科以及蔷薇科等杂草组成。

1.2 研究方法

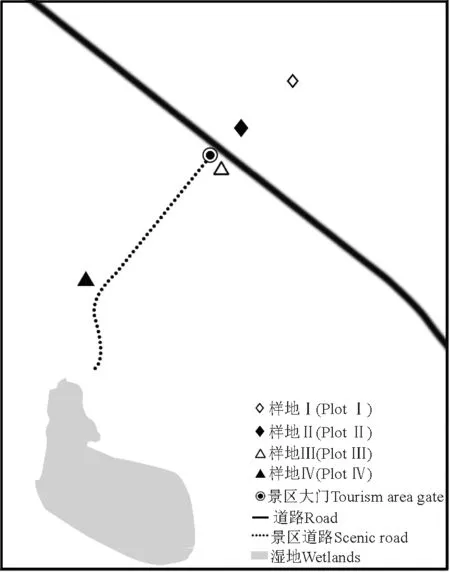

1.2.1样地选择及植物采集 基于保护区的草地类型、分布和实际干扰情况,采用GPS定位并记录海拔和经纬度。试验区分为景区外坡地区和景区内平地区,其中坡地记录为样地Ⅰ(景区外坡顶)和样地Ⅱ(临公路坡地),平地记录为样地Ⅲ(临景区大门)和样地Ⅳ(景区内临湿地)(图1、表1)。研究中4个样地属于相同生境下的高寒草甸草地类型,利用方式为冷季(11月份至翌年4月份)放牧,暖季(5月份至10月份)旅游,旅游季集中在7、8月份。由于景区道路、景观布局及功能区划等因素,试验样地所受旅游活动的干扰程度也有较大差异,旅游干扰程度由大到小依次为样地Ⅲ(临景区大门)>样地Ⅱ(临公路坡地)>样地Ⅰ(景区外坡顶)>样地Ⅳ(景区内临湿地)。进入景区都是乘坐景区交通车,不允许游客徒步进入,相邻样地直线距离1~2 km。其中样地Ⅰ位于景区大门对面缓山坡,不属于核心景区范围,会有零星游客散步、摄影等活动,受旅游干扰较少,故设为轻度干扰样地(mild disturbance);样地Ⅱ、样地Ⅲ分别在景区大门的内、外侧,大门处是游客、车辆、售票、商业等集聚区,依据两个样地到景区大门的距离,分别认定为旅游中度(moderate disturbance)和重度干扰(severe disturbance)样地;样地Ⅳ为临景区湿地,游客乘坐交通车进入,距离景区交通车下车点约500 m,认定为无干扰样地并设为对照(non-disturbance,CK)。本研究的旅游干扰程度没有具体的游客数量化界定,是基于该景区常年游客聚集分布及旅游现状进行的等级认定,分析相同生境下不同程度的游客数量干扰(踩踏)对草地植被及土壤特性的影响。

图1 研究样地分布示意图Fig. 1 Location of study area

表1 研究区样地概况Table 1 General situation of study area

于2016年夏季旅游黄金季8月初(植物生长旺盛期)进行植被群落调查,每个样地面积为100 m×100 m,随后在每个样地中按“X”型曲线选定5个1 m×1 m样方,5次重复,调查植物群落组成、植被盖度、频度和高度。采用“收获法”齐地面刈割地上植被,进行生物量的测定,同期手工收集地面枯枝落叶,将鲜草称重后放置于75 ℃烘箱烘干。并计算其多样性和均匀度指数,计算公式如下[12]:

Patrick丰富度指数:

Pa=S。

Shannon-Wiener 多样性指数:

H=-∑PilnPi。

Pielou均匀度指数:

Jp=-∑PilnPi/lnS。

式中:Pa为丰富度指数;S为样方内物种数目;H为多样性指数;Pi为样方内物种的相对重要值(相对盖度+相对高度+相对多度)/3。

1.2.2土样采集及样品的测定 土壤物理指标取样:用环刀(100 cm3)分别在0-10、10-20、20-30 cm土层取样测定容重;土壤含水量和土壤养分取样则分别用直径4 cm土钻和直径7 cm根钻取0-10、10-20、20-30、30-40 cm土层土样,所有土样采集均为每层3次重复,然后将土样装袋、编号、带回实验室,分为两份,一份用于含水量的测定,另一份简单去除植被根系和石砾后自然风干,磨细过1和0.25 mm土筛,用于土壤理化性质及酶活性的测定。

土壤含水量采用烘干法;土壤容重采用环刀法;土壤紧实度采用土壤紧实度仪测定;土壤有机碳采用重铬酸钾氧化外加热法;土壤全氮采用半微量凯氏定氮法;土壤全磷采用NaOH熔融-钼锑抗比色法;土壤蔗糖酶活性采用3,5-二硝基水杨酸比色法;脲酶活性采用苯酚钠比色法;磷酸酶活性测定采用磷酸苯二钠法[13]。

1.3 数据处理

所有数据均采用Excel 2013整理与绘图,采用SPSS 20.0软件进行数据方差分析和显著差异分析。植物多样性指数、土壤生化指标与旅游干扰梯度间均采用单因素方差分析(one-way ANOVA)法,差异显著的指标用最小显著差法(LSD)进行多重比较分析。数据用平均数±标准差(mean±SD)表示,对草地群落特征和土壤因子进行Pearson简单相关分析,制作相关系数矩阵。

2 结果与分析

2.1 旅游干扰对景区植物物种多样性的影响

旅游干扰对花湖景区草原植被具有较大的影响(表2)。将4个样地各样方植被的丰富度、均匀度和多样性指数进行比较发现,样地Ⅱ的丰富度和多样性指数显著高于样地Ⅲ(P<0.05),其他样地间差异不显著(P>0.05)。旅游干扰对保护区草地均匀度指数无显著影响(P>0.05)。旅游干扰对草地地上生物量影响较大,其中重度干扰样地Ⅲ显著低于中度干扰样地Ⅱ和无干扰样地Ⅳ(P<0.05),样地Ⅱ的地上生物量和枯落物生物量为最高,样地Ⅲ为最低。

表2 不同旅游干扰草地植物物种多样性特征Table 2 The features of species diversity of the meadow community at different plots

不同小写字母表示不同旅游干扰处理间差异显著(P<0.05)。下同。

Different lowercase letters indicate significant differences among the different tourism degrees at the 0.05 level; similarly for the following tables and figures.

2.2 旅游干扰对保护区土壤性质的影响

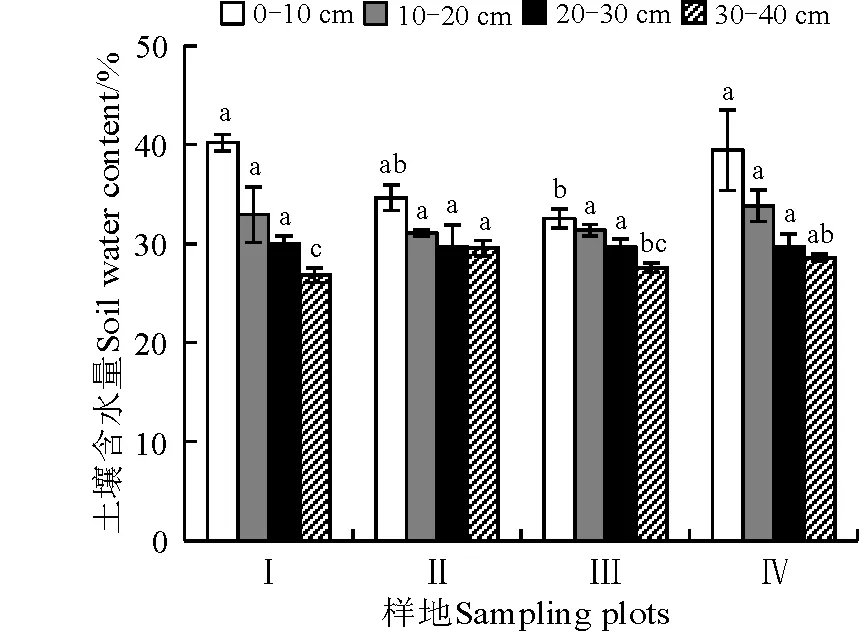

2.2.1对物理性状的影响 样地间土壤含水量均出现不同程度的差异,并且各样地含水量均随土层的加深而降低(图2)。从表层土壤(0-10 cm)来看,含水量最高为样地Ⅰ,最低为样地Ⅲ,并且样地Ⅲ和样地Ⅳ间差异显著(P<0.05); 10-20和20-30 cm土层各样地间均差异不显著(P>0.05)。这说明旅游干扰对土壤含水量的影响主要表现在表层土壤(0-10 cm),干扰程度越重,草地土壤水分逸散越快。

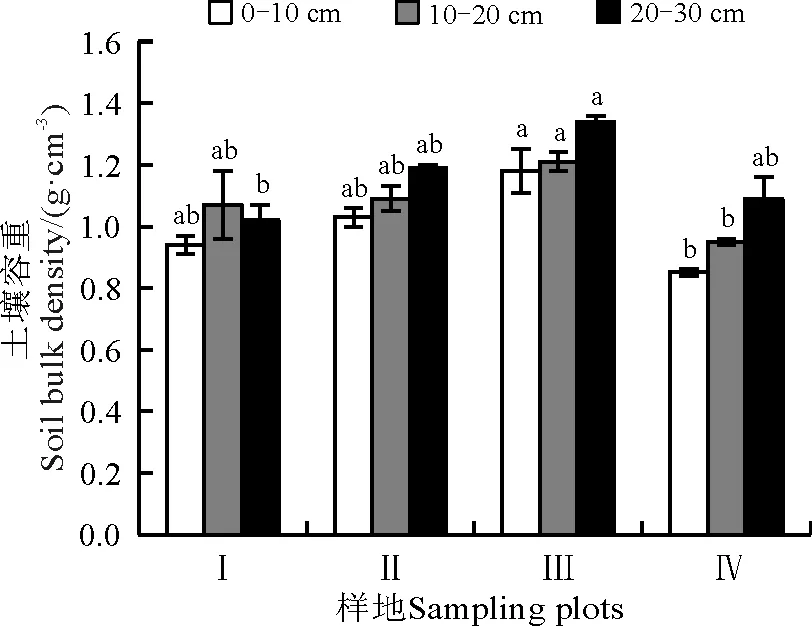

样地间土壤容重从大到小依次为样地Ⅲ>样地Ⅱ>样地Ⅰ>样地Ⅳ,除样地Ⅰ外,其余3个样地容重大小均呈现出随土层加深而增大的趋势(图3)。0-10 cm土层土壤容重样地Ⅲ为最高,达到了1.18 g·m-3,样地Ⅳ最低,为0.85 g·m-3。

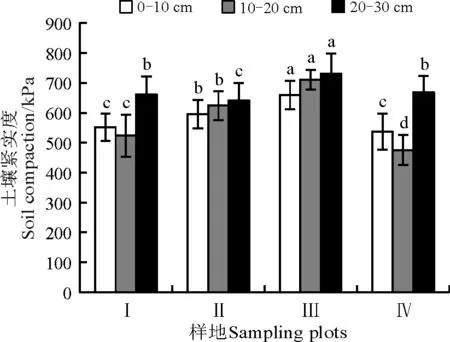

样地Ⅲ的土壤紧实度最大,样地Ⅳ最小。从垂直分布看,0-10 cm土层,样地Ⅲ的土壤紧实度比样地Ⅱ、Ⅰ和Ⅳ分别增加了9.56%、16.36%、18.45%;10-20 cm土层,样地Ⅲ比样地Ⅱ、Ⅰ和Ⅳ分别增加了12.26%、26.33%、33.11%;20-30 cm土层,样地Ⅲ比样地Ⅱ、Ⅰ和Ⅳ分别增加了12.17%、9.43%、8.49%。表明通过游客踩踏,导致土壤紧实度增加,表层土壤尤为明显,但随土层深度的加深影响逐渐减小。

2.2.2对化学性质的影响 土壤全氮和有机碳含量均随土层加深而降低,整体全氮含量为0.14~0.47g·kg-1,有机碳含量为2.00~4.89 g·kg-1(表3)。从土壤表层到底层,样地Ⅲ各土层全氮含量和样地Ⅰ相比,均分别显著减少了26.09%、45.65%、31.03%和41.67%(P<0.05);各土层样地Ⅰ和样地Ⅳ均差异不显著(P>0.05)。土壤全磷含量,除0-10和30-40 cm土层的样地Ⅰ和样地Ⅳ间差异显著外(P<0.05),其他土层各样地间均差异不显著(P>0.05),表明旅游干扰对土壤全磷含量无较大影响。土壤有机碳含量, 0-10 cm土层,有机碳的含量从大到小依次为样地Ⅳ>样地Ⅰ>样地Ⅱ>样地Ⅲ,除样地Ⅰ和样地Ⅳ外,其他样地间均显著差异(P<0.05);各土层各样地间均有明显差异。综上可知,全磷、全氮和有机碳的含量样地Ⅲ均较低。

图2 不同旅游干扰草地土壤含水量垂直分布特征Fig. 2 Soil water content with three depths at different plots

图3 不同样地剖面土壤容重特征Fig. 3 Soil bulk density with three depths at different plots

图4 不同样地剖面土壤紧实度特征Fig. 4 Soil compaction with three depths at different plots

表3 不同样地剖面土壤化学性质的比较Table 3 Comparison of soil chemical properties with three depths at different plots

2.2.3对土壤酶活性的影响 不同干扰程度下土壤酶活性差异较大,样地Ⅳ的土壤脲酶活性显著高于样地Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ(P<0.05)(图5)。从土壤磷酸酶活性来看,样地Ⅳ的表层土壤(0-10 cm)磷酸酶活性达到428.74 mg·(g·d)-1,为所有样地中最高。磷酸酶活性最低的是30-40 cm土层样地Ⅲ的,仅有138.93 mg·(g·d)-1, 样地Ⅳ的各土层显著高于样地Ⅲ(P<0.05)。0-10 cm土层的蔗糖酶活性样地Ⅰ至样地Ⅳ依次为122.90、106.61、89.86和134.31 mg·(g·d)-1。除此之外,除样地Ⅳ的脲酶活性外,其他样地土壤酶活性均表现出随土层加深而减小的趋势。

2.3 群落特征与土壤理化性质、酶活性相关性分析

地上生物量和枯落物、多样性指数和磷酸酶呈显著正相关关系(P<0.05)(表4)。丰富度和多样性指数、磷酸酶呈极显著正相关关系(P<0.01)。均匀度指数和多样性指数呈极显著正相关关系(P<0.01),和全磷呈显著负相关关系(P>0.05)。土壤含水量和全氮、有机碳、脲酶呈显著正相关关系(P<0.05),和蔗糖酶呈极显著正相关关系(P<0.01)。全磷和脲酶呈显著正相关关系(P<0.05),有机碳和脲酶呈显著正相关关系(P<0.01)。

图5 不同样地剖面土壤酶活性特征Fig. 5 Enzymes activities with threedepths at different plots

项目X1X2X3X4X5X6X7X8X9X10X11X12X11.000X20.655*1.000X30.5680.3431.000X40.4660.4410.4951.000X50.612*0.4330.951**0.736**1.000X60.0410.1900.561-0.0600.4391.000X70.2810.0930.5470.2180.5360.647*1.000X8-0.144-0.137-0.091-0.578*-0.2830.167-0.1521.000X9-0.412-0.279-0.111-0.384-0.2000.629*0.4420.4461.000X100.2050.1440.285-0.1790.1740.637*0.4840.661*0.772*1.000X110.636*0.3340.813**0.3830.784**0.4670.802**-0.210-0.0580.2821.000X12-0.120-0.0080.2260.0520.2280.790**0.741**-0.0720.793**0.5420.2961.000

X1,地上生物量;X2,枯落物;X3,丰富度;X4,均匀度指数;X5,多样性指数;X6,含水量;X7,全氮;X8,全磷;X9,有机碳;X10,脲酶;X11,磷酸酶;X12,蔗糖酶。*和**分别显著相关(P<0.05)和极显著相关(P<0.01)。

X1, above-ground biomass; X2, litter biomass;X3, Patrick index; X4, Pielou evenness index; X5, Shannon-Wiener index; X6, soil water content; X7, total nitrogen; X8, total phosphorus; X9, soil organic carbon; X10, sucrase; X11, phosphatase; X12, urease. * and ** indicate significant correlation at the 0.05 and 0.01 levels, respectively.

3 讨论

物种多样性变化同生境密切相关,它作为植物结构和功能复杂性度量的定量指标,表征着生态系统结构的复杂性[10]。在北方草地公园,旅游干扰下的草地丰富度指数、均匀度指数、多样性指数和优势度指数均有不同程度的降低[10];在呼伦贝尔沙质土壤草甸草原,旅游开发显著降低了植被覆盖度、丰富度指数、均匀度指数和多样性指数(P<0.05),对植被优势度指数没有显著影响(P>0.05)[14]。本研究对若尔盖高寒草甸草地植物群落多样性研究发现,旅游干扰显著降低了景区草地丰富度和多样性指数,其中,重度旅游干扰地段的植物物种丰富度、均匀度和多样性指数分别降低了31.04%、4.17%和15.55%,但对草地均匀度指数无显著影响。由此看出,不同气候带、草地类型、干扰程度、干扰累积时间对草地植物群落的影响也不尽相同。中度干扰样地中地上植被各项指数均高于轻度和重度样地,表现出一定的中度干扰效应,中度干扰有利于群落植物种类朝多样性发展,这说明适度的旅游干扰有利于提高群落物种多样性指数,对维持草地植物群落多样性及草地植物生长是有益的,这与其他学者的研究结果相一致[15-17]。

土壤是植物赖以生存的基础,花湖景区地形平缓,土壤肥力较低,旅游踩踏会影响植物根系的发育及植物种子的萌发,最终将导致土壤表层结构性质的改变及土壤肥力的下降,这种长期干扰有可能对植物的生长发育产生一定的负面影响。从旅游干扰的一般规律来说,在旅游干扰的初期会表现出明显的生态效应,但在干扰达到一定的时间和强度后,影响效应增加很小[18]。本研究表明,旅游重度干扰显著降低了土壤含水量,增加土壤容重,这是由于游客大量踩踏草地,影响了土壤机械组成及土壤结构,导致土壤紧实致密,土壤含水量和孔隙度变小,进而导致土壤容重增加[14]。其次,枯落物对土壤持水能力也有一定影响,由于旅游干扰降低了地上枯落物生物量,从而导致土壤持水能力降低[10]。旅游活动踩踏草地植被,造成地表破碎化裸露面积增加,会影响植物及土壤养分的逸散转移,导致土壤结构性质发生改变,影响草地植被的生长发育。本研究中,旅游干扰会显著减少表层土壤(0-10 cm)的全氮和有机碳含量(P<0.05),而对土壤磷含量几乎没有影响,这与已有的研究结果相一致[10-11,14,19]。究其原因主要是土壤磷素作为一种沉积元素,其大小的改变是由母质类型和成土条件所决定,在土壤中的存在形式较稳定,不易流失[20-21],其次草地植被的枯落物和根系是土壤氮、碳养分的重要来源[22],由于受到旅游干扰的影响,使植被地上、地下生物量锐减,导致枯落物厚度降低,土壤紧实致密,从而造成养分含量降低。草原旅游活动中的游客踩踏不同于家畜放牧活动,家畜既有践踏,又有采食和粪便排泄等行为,因此对于草地土壤养分及环境的影响更为复杂[14]。

土壤酶活性可直观反映旅游干扰强度对土壤生物活性的影响,本研究中旅游干扰对土壤酶活性的影响主要表现在表层土壤(0-10 cm),并随土层的加深,其影响逐渐减小,这与杨海君等[23]的研究结论相一致。重度干扰样地表层土壤的脲酶、磷酸酶和蔗糖酶活性均降低了40%左右,充分说明旅游干扰降低了土壤中的酶活性。从垂直方向来看,由于土壤中酶活性主要来源于动植物残体及微生物,加之表层土壤酶来源丰富和通气状况较好的特点,土壤养分含量高于底层,因此随着土层深度的加深,土壤酶活性均呈现出由高到低的下降趋势[6,24]。3种酶活性对照样地均高于其他不同旅游干扰程度样地,其原因是土壤水分含量与土壤酶活性呈正相关关系[25],未干扰样地(对照)位于景区内临湿地,土壤中水分含量大,植被状况及土壤养分最为良好,同时酶活性含量的增加也可提高土壤肥力,因此该样地的物种多样性及有机碳等含量也同样高于其他样地。

旅游干扰对植物-土壤的影响效应决定于干扰强度、干扰空间和干扰时间。草原旅游在其开发过程中,对植物群落、土壤性状带来的负面影响是不可避免的,而且在开发初期影响巨大,随着草原旅游的兴盛,频繁的旅游活动所带来的综合污染指数还会不断上升[14]。若尔盖高寒湿地作为世界上面积最大、保存最完好的高原泥炭沼泽保护区,其涵养水源功能、生物多样性保育等作用十分突出。研究表明,重度旅游干扰已对保护区植被-土壤产生一定的负面影响,使保护区土壤结构呈现出恶化趋势,土壤含水量、养分、酶活性下降,从而导致物种丰富度降低,进而影响植被景观变化。从花湖景区实际调查看,旅游开发十余年来,旅游干扰的确给景区的植物分布与组成带来了一定影响,但对旅游地植物-土壤系统长期影响效应和方向尚须进一步研究。此外,该景区的各类硬件功能设施还在不断地修建和完善中,尤其是外围各类建筑对草地及整体景观的影响更为突出。景区内的旅游设施相对比较规范、健全,来自于游客主观行为引起的负面影响也基本降至最低。为此,在后续的草原旅游开发运用中,需结合草原自身生态特征,通过对草原旅游资源地调查和开发可行性分析、合理分区与分级保护、完善基础设施以及核算游容量阈值等一系列措施,做到“可控可管”,达到满足草原旅游资源开发和草原生态保护的双重目的,应遵循“保护优先,容量限制”的原则,促进草原旅游的可持续发展。

4 结论

草原旅游会不同程度地降低草地植物物种丰富度、多样性指数和地上生物量,但对草地均匀度指数和枯落物生物量影响不显著。

草原旅游显著降低了土壤含水量、全氮、有机碳含量和土壤酶活性,增加了土壤容重和紧实度,但对全磷含量无显著影响。草原旅游对表层土壤干扰最为敏感,随土壤深度增加而影响度越来越小;草原旅游利用过程中,土壤含水量变化与有机碳、全氮、脲酶和蔗糖酶呈显著正相关关系。