四联疗法对幽门螺杆菌阳性功能性消化不良的疗效观察

史淑利,杨雁慧, 许彤丽, 范红云

功能性消化不良(FD)是一组以腹痛、腹胀、嗳气、恶心等为主要临床表现,排除器质性疾病引发的上消化道症候群,每年发作时间超过1个月,症状一般反复或持续发作[1]。FD在普通人群的患病率为18.29%~23.50%,且该病呈逐年增加趋势,因其发病机制尚未完全阐明,临床治疗以经验性对症治疗为主,治疗效果差异较大[2]。近年来文献报道,FD的发生、发展可能与幽门螺杆菌(Hp)感染有相关性,该类患者Hp感染率显著高于正常人,常规治疗效果欠佳的FD患者根除Hp治疗可缓解其临床症状,改善临床治疗效果[3]。质子泵抑制剂联合两种抗生素的标准三联疗法是目前根除Hp的常用疗法,近年来,随着抗生素的广泛应用,Hp耐药率显著升高且根除率降低,故如何提高Hp根除率已成为目前临床研究的热点[4]。本研究采用铋剂四联疗法用于Hp感染阳性FD的治疗,取得了良好效果。现报告如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 选择2015年10月—2017年6月在我院就诊的Hp阳性FD 174例为研究对象。纳入标准:①均有综合症状、病程及实验室、内窥镜、影像学等检查结果,排除器质性、系统性或代谢性疾病,符合FD的罗马Ⅲ诊断标准[5];②年龄18~60岁,性别不限;③13C呼气试验提示Hp阳性;④入组前4周内未应用过胃肠动力调节药物和抗生素治疗;⑤对本研究知情并签署知情同意书。排除标准:①有上消化道手术史或伴肠易激综合征者;②合并肝肾功能障碍者;③妊娠或哺乳期妇女;④对研究药物过敏者;⑤智力、语言表达障碍,认知功能障碍、精神疾病者;⑥已纳入其他临床研究者。按照治疗方法分为对照组和观察组,每组87例。对照组男57例,女30例;年龄22~56(36.25±9.87)岁;身体质量指数(BMI)为(23.54±3.18)kg/m2;病程6~35(22.12±8.25)个月。观察组87例,男54例,女33例;年龄21~56(36.96±9.14)岁;BMI(23.15±3.02)kg/m2;病程6~37(23.15±9.82)个月。2组性别、年龄、BMI、病程等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2治疗方法 对照组给予三联疗法:雷贝拉唑钠肠溶胶囊(济川药业集团有限公司,国药准字:H20040916)10 mg ,口服,2次/d;克拉霉素分散片(扬子江药业集团有限公司,国药准字:H19990375)0.5 g,口服,2次/d;阿莫西林胶囊(珠海联邦制药有限公司中山分公司,国药准字H20003263)1 g,口服,2次/d。10 d为1个疗程。观察组在对照组基础上给予胶体果胶铋胶囊(华北制药股份有限公司,国药准字H20063479)200 mg,口服,2次/d,10 d为1个疗程。共治疗4个疗程。

1.3观察指标 ①Hp根除率:治疗结束后4周重复进行13C呼气试验,以试验阴性为Hp根除,观察Hp根除率。②症状评分:选取疼痛、胃灼热、反酸、上腹部不适、恶心呕吐、上腹饱胀、嗳气7项症状进行统计,根据症状严重程度和频率赋分0~3分,总分0~24分,得分越高说明症状越严重[6]。③临床疗效:以患者症状积分改善情况进行评价,治疗后总积分降低≥75%为显效,总积分降低50%~74%为有效,总积分降低<50%为无效。有效率=(显效+有效)/病例总数×100%[7]。④不良反应:观察治疗期间恶心呕吐、腹泻、头晕、皮疹、肝肾功损害等药物不良反应发生情况。

2 结果

2.12组Hp根除率比较 对照组Hp根除66例,根除率为75.86%;观察组Hp根除78例,根除率为89.66%。观察组Hp根除率明显高于对照组(χ2=5.800,P=0.016)。

2.22组治疗前后症状评分比较 治疗前2组疼痛、胃灼热、反酸、上腹部不适、恶心呕吐、上腹饱胀、嗳气症状评分比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后2组上述症状指标评分低于治疗前且观察组低于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 2组幽门螺杆菌阳性功能性消化不良治疗前后症状评分比较分)

注:对照组给予三联疗法,观察组在对照组基础上加用胶体果胶铋;与治疗前比较,aP<0.05;与对照组比较,cP<0.05

2.32组临床疗效比较 观察组治疗有效率高于对照组(P<0.05)。见表2。

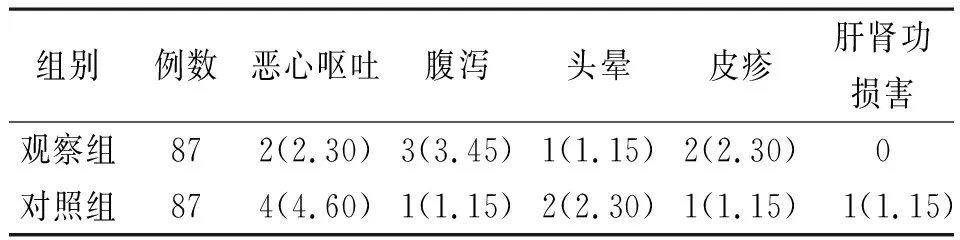

2.42组药物不良反应比较 2组治疗期间恶心呕吐、腹泻、头晕、皮疹及肝肾功损害发生率比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。2组不良反应均未进行干预,停药后消失,未影响治疗。

表2 2组幽门螺杆菌阳性功能性消化不良临床疗效比较[例(%)]

注:对照组给予三联疗法,观察组在对照组基础上加用胶体果胶铋;与对照组比较,aP<0.05

表3 2组幽门螺杆菌阳性功能性消化不良的不良反应发生率比较[例(%)]

注:对照组给予三联疗法,观察组在对照组基础上加用胶体果胶铋

3 讨论

FD是常见病和多发病,其发病过程涉及中枢神经、自主神经、胃肠神经的神经电生理活动,无器质性(疾)病,临床表现为腹胀、恶心、腹痛等消化道症状,治疗后易复发,严重影响患者的生活质量[8]。既往研究认为,神经调节机制失衡所致的胃动力障碍或动力不足是FD主要致病原因,治疗多以促胃动力药物为主,但部分患者疗效欠佳[9]。Hp感染是导致消化性溃疡、慢性胃炎等疾病的主要因素,也是导致FD的重要原因,亚洲人群FD的Hp感染率高达60%,多项临床试验显示,根除Hp治疗可改善FD临床症状[10-11]。

Hp感染诱发FD的作用机制主要为:①Hp感染可下调胃平滑肌层特异性miRNAs,上调乙酰化酶-4导致胃排空障碍[12];②长期Hp感染患者清除胃酸能力下降,十二指肠pH值降低,导致近端胃松弛和扩张敏感度增加[13];③Hp感染可增加P物质和降钙素基因相关肽水平,降低胃肠的感觉阈值和容量阈值[14]。有研究显示,Hp阳性的FD经Hp根除治疗后临床疗效、症状积分、上腹疼痛症状改善情况等均优于常规治疗[8]。

目前标准三联疗法行Hp根除治疗耐药性较高,非溃疡性FD的Hp根除率不足80%[15]。本研究结果显示,对照组Hp根除率为75.86%,与文献报道一致。铋剂为局部抗菌剂,其可抑制蛋白质和细胞壁合成,抑制细胞膜功能和细菌三羧酸循环从而发挥抗菌作用,且与抗生素有协同作用。极少见Hp对铋剂耐药的报道,故含铋剂甲硝唑、铋剂呋喃唑酮、铋剂克拉霉素等四联方案均显示出高于三联方案的Hp根除效果[16]。丁顺斌等[17]在消化性溃疡合并Hp阳性患者中给予铋剂辅助治疗,Hp根除率显著提高。因Hp遗传多态性、用药习惯、经济状况、环境因素等患者自身因素及医源性因素的影响,不同地区Hp的耐药率存在一定差异[18]。在本地区铋剂四联方案治疗Hp阳性的FD,是否可克服Hp的抗生素耐药,达到理想的根除效果,尚缺乏全面的报道。本研究结果显示,观察组Hp根除率显著高于对照组。

Hp感染为消化系统疾病的常见致病因素,根除Hp对改善FD患者症状、提高疗效有重要价值。本研究结果显示,FD经铋剂辅助四联治疗后临床症状评分显著改善。文献报道,FD患者Hp感染与疾病发生密切相关性,根除Hp治疗对改善临床症状,提高整体疗效均有重要意义[19]。铋剂具有局部抗菌效果,同时能增强对胃黏膜保护作用,促进胃肠激素分泌,对促进胃肠功能蠕动,提高患者消化能力,减轻腹胀、嗳气等症状有重要治疗作用,进而协助提高患者临床疗效。药物不良反应为影响患者长期治疗积极性、依从性及疗效重要影响因素。本研究结果显示,2组治疗期间相关药物不良反应发生率比较无统计学意义,且均未影响患者治疗。证实四联疗法在Hp阳性FD治疗中具有较高用药安全性。

综上所述,Hp阳性FD采用四联疗法治疗,可提高Hp根除率、缓解其临床症状、提高疗效,具有较高临床用药安全性,值得临床推广。