毛泽东读韩愈作品

茅文婷

1939年5月20日,毛泽东在延安干部教育动员大会上讲了这么一段话:

古人讲过:“人不通古今,马牛而襟裾。”就是说:人不知道古今,等于牛马穿了衣裳一样。什么叫“古”?“古”就是“历史”,过去的都叫“古”,自盘古开天地,一直到如今,这个中间过程就叫“古”。“今”就是现在。

这话意在劝导延安的党员干部要勤于学习,加强领导革命的能力。学习,就不能单通现在,还须通过去,把古今结合起来。毛泽东自己就是这方面的典范。他对古人、古文和古代历史都深有研究,比如对这句“人不通古今,马牛而襟裾”的作者韩愈,就是如此。

知古:文辞之旅

毛泽东与韩愈的“初遇”,并不是那么美妙。

少年时的毛泽东,擅长改良政治家康有为和梁启超的“康梁”文体。相比于严谨晦涩的古文,这种半文半白的形式,明快晓畅,更便于通达地表达思想和感情,颇受毛泽东青睐。在东山小学堂和湖南省立高等中学,毛泽东以“康梁”之笔落墨,国文教员的评语都是“寰观气宇,似黄河之水,一泻千里”“落墨大方,恰似报笔”“逆折而入,笔力挺拔”,赞赏之意,溢于言表。

到了湖南一师,居然出现了“反转”。国文教师袁仲谦对毛泽东的“康梁”体很不以为然。在这位举人出身、一板一眼的袁先生看来,位列唐宋八大家之首的韩愈,散文结构严谨、说理透辟,诗歌风格雄奇、气魄宏大,他的诗文才是正道。

这对于经常被国文老师捧在手心的作文优等生毛泽东来说,得算个不大不小的挫折。关于当时的情况,直到20多年后毛泽东还记得:“学校里有一个国文老师,学生给他起了个‘袁大胡子的外号。他嘲笑我的文章,说它是新闻记者的手笔。他看不起我视为楷模的梁启超,认为他是一个半通不通的人。”不过,对有的人来说,所谓“挫折”,反而是一种转折与机遇。青年毛泽东虽个性鲜明,但并不盲目自负。老师的教导和点拨,加上自己的总结与思考,毛泽东很快意识到古典文学的重要性,他在一次给朋友的信中纠正了自己的态度:“盖文学为百学之源,吾前言诗赋无用,实失言也。”

毛泽东是立行立改,真学真用。除了袁仲谦自编的一套国文讲义,他还自己到旧书店买回一部《韩昌黎诗文全集》。由于书很破旧,还有不少错讹,毛泽东便到学校图书馆借了一部善本韩集,极有耐心地逐字逐句校对订正,终于拥有了一部好“教材”。

然后,毛泽东便是诵读识记、深入钻研。据毛泽东在湖南一师的同学周世钊回忆:毛泽东读韩集时,已熟到能够背诵了的诗文,还是一遍一遍地读;凡是他认为文章好、道理对的地方,就加圈加点,写上“此论颇精”“此言甚合吾意”的批语;认为文章不好,道理不对的地方,就打叉打杠,写上“不通”“荒谬”的批语。毛泽东还写了不少有关韩文的笔记,既有听袁仲谦讲课的课堂记录,也有自己的课后阅读心得,涉及作品《浑州溪堂诗并序》《猫相乳》《元和圣德诗》《改葬服议》《谏臣论》等十几篇。这些,都保存在毛泽东长沙求学期间的笔记《讲堂录》中,今天依然可以看到毛泽东当年写下的那些齐齐整整的词句摘抄、内容注解。

经过这一番苦功,毛泽东逐渐领会到了韩愈诗文的真意,古文写得越来越好,得到了袁仲谦的夸奖。也正是这段时间的苦学,为毛泽东后来的诗文创作打下了扎实的基础。很难想象,如果没有以韩愈为代表的古典文学的熏陶,毛泽东能在后来达到那么高的文学造诣。对曾经严厉的国文老师袁仲谦,毛泽东是从内心感激的:“多亏袁大胡子,今天我如果需要的话,仍然能够写出一篇过得去的古文。”更有意思的是,新中国成立后,毛泽东谈到教育,也提出语文课应该选唐宋八大家的作品,并要求学生多写作文。历史这种看似偶然的相似,反而揭示了某些必然的道理:那就是毛泽东确实从韩愈作品中获益良多。可惜此时袁仲谦已经不在人世,不然定倍感安慰。

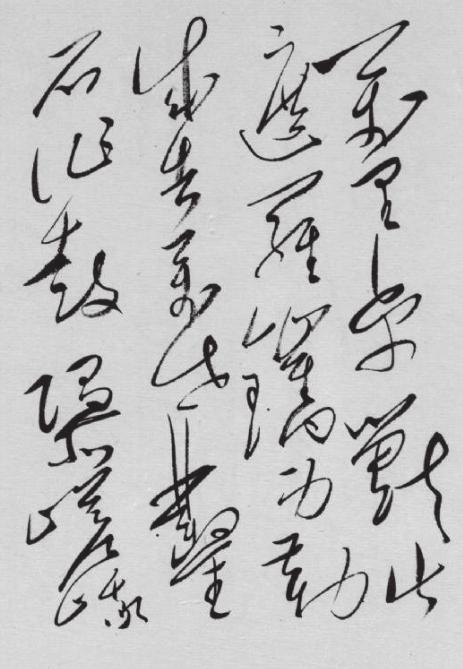

当然,湖南一师时期仅仅是毛泽东读韩愈诗文的开端。此后,这种“半强迫式”的阅读反而变成了爱好,并伴随了毛泽东的一生。他曾专门给身边工作人员写便条:“韩昌黎全集找来一阅。”他还要求身边工作人员帮他购买《光明日报》文学遗产栏第211期《文学遗产增刊》第六辑,该刊中有一篇邓潭洲的《论韩愈的诗》。80岁高龄之时,他还指示有关同志注释和印制大字本的韩愈《石鼓歌》。不过此时再读韩愈,他又是另一番心境了。

鉴今:实践之用

毛澤东初读韩愈的作品,是为了改文风、学措辞,但他最终读出了高于文学创作层面的意味,达到了在革命实践中对韩愈作品的“活用”。

比如借鉴方法。

韩愈写过一篇《祭鳄鱼文》。因鳄鱼为害民众,韩愈在文中以“鳄鱼有知,其听刺史言”的口吻,宣布了驱逐鳄鱼的命令:给3天时间南迁大海。3天办不到,就放宽到5天。5天办不到,就放宽到7天。7天还办不到,就表明是不肯迁徙。那么,“冥顽不灵而为民物害者,皆可杀”。韩愈的劝诫,采用宽严相济的方法:一是态度坚定果决;二是多次放宽限期,仁至义尽之时,方才诛杀“冥顽不灵”的鳄鱼。毛泽东对此读得纯熟,记忆也很深。至少两次借用过。

一次是在延安时期的学习运动中。有的干部由于文化基础薄弱,遇到了学不懂、搞不通的困难,热情和积极性很受打击。毛泽东知道后,教了干部两个办法:第一,“钻”的态度,如木匠钻木头一样;第二,正面搞不通,可以从旁的方面着手,打下基础,再一点一点地搞通正面的东西。他说:“我们要像韩文公祭鳄鱼一样,10天不通,20天,30天,90天……,非把这东西搞通不可。这样下去,一定可以把看不懂的东西变成看得懂的。”

一次是新中国成立以后。“大跃进”和人民公社化运动中发生了“共产风”、浮夸风、命令风、干部特殊风和对生产瞎指挥风。“五风”破坏了党的风气,影响了干群关系,并给人民群众的生产生活造成了严重后果。对此,毛泽东多次作出严厉批示。1961年6月20日在中共中央工作会议上的讲话中,他又说:“现在干部中有一些人似乎摸到了一点‘规律,以为整‘五风大概整个年把时间,‘风就过去了,就没事了。我们可不能这样搞。我们要学韩文公在《祭鳄鱼文》中所说的办法,‘三日不能,至五日。五日不能,至七日。七日不能,是终不肯徙也,我就打它、杀它。我们也来个3年不行就5年,5年不行就7年,7年不行就10年,10年还不行,是终不肯改也,那我们就要撤职、查办。”这里,便是把歪风邪气当作“鳄鱼”来诛杀,所谓“3年”“5年”“7年”,既表明了斗争到底的决心态度,也是给干部以改正错误的时间和机会,对他们进行教育,但如果屡教不改,就不必手软了。

再如以史为镜。

《平淮西碑》是韩愈的名作之一,写了唐宪宗元和十二年平定淮西藩镇吴元济的战事。为了凸显宪宗的功绩,韩愈在文中批判了宪宗登基前,官员却只知贪图享受,不关心国事的情况,并将其概括为“相臣将臣,文恬武嬉”。即文官安闲自得,武官游荡玩乐,却认为这是理所应当,一点忧患意识都没有。

韩愈在文中记载的是平乱之功,但宪宗元和年间已是安史之乱之后,唐王朝逐渐走向衰落的大势无法扭转。虽有“元和中兴”,但并未能从根本上消除藩镇割据、宦官秉政和门阀党政的情况,而这些因素又在最后共同导致了唐王朝的灭亡。造成这种局面,封建君主固然有责任,“文恬武嬉”的官员也难辞其咎。对此,毛泽东深以为鉴。在中国人民把血肉铸成长城,奋力抵抗日本侵略的重要时刻,毛泽东再一次提起了“文恬武嬉”的教训。

1937年5月3日,他在《中国共产党在抗日时期的历史任务》一文中说:“中国正迫近着判定自己存亡的关头,中国的救亡抗战,必须用跑步的速度去准备。我们并不反对准备,但反对长期准备论,反对文恬武嬉饱食终日的亡国现象,这些都是实际上帮助敌人的,必须迅速地清除干净。”也就是说,只有消除“文恬武嬉”的现象,抗战才有希望胜利,国家才有希望重新站起来。

中国共产党用实际行动为此作了注脚。那个时候的延安,无论文职干部还是军队将领,都摩拳擦掌,精神饱满,愿意为了国家命运、民族复兴而随时牺牲一切。公职人员管理制度极为严格,群众可以监督政府,干部没有架子,毛泽东等率先垂范,布衣草履,素食淡饭,开荒劳动,忘我工作。这一时期形成了以坚定正确的政治方向、解放思想和实事求是的思想路线、全心全意为人民服务的根本宗旨、自力更生和艰苦奋斗的创业精神为主要内容的延安精神。无论是心存疑团的美军观察组,还是想“挑毛病”的国民党记者,都对延安的所见所闻发出赞叹。对“文恬武嬉”的反对,是中国共产党能在抗战中发挥中流砥柱作用的重要因素,也是中国共产党从延安的局部执政走向全中国执政的关键原因。正如埃德加?斯诺评价的那样:“在那些献身于他们认为完全正义的事业的人们身上,我强烈地感受到了充满活力的希望、热情和人类不可战胜的力量。”

还有说明道理。

1940年1月,毛泽东作《新民主主义论》,在文中阐述了要树立新民主主义文化,必须彻底打倒帝国主义文化和半封建文化的观点。他说:“帝国主义文化和半封建文化是非常亲热的两兄弟,它们结成文化上的反动同盟,反对中国的新文化。这类反动文化是替帝国主义和封建阶级服务的,是应该被打倒的东西。不把这种东西打倒,什么新文化都是建立不起来的。”为了讲得更加清楚,毛泽东又在后面加了一句话:“不破不立,不塞不流,不止不行,它们之间的斗争是生死斗争。”

“不塞不流,不止不行”,是韩愈《原道》一文的重要论点。《原道》是韩愈复古崇儒、攘斥佛老的代表作。他在文中自问自答:“怎么样才能使儒道获得实行呢?我以为,不堵塞佛老之道,儒道就不能流传;不禁止佛老之道,儒道就不能推行。”塞与流,止与行,看似对立的矛盾两方面,但一定条件下又可以相互转化。水库在雨季截断江水是塞,但旱季就可以开闸放水,防止断流;人们登山,走一段就要休息,不然会像夸父逐日一般累死,“止”是为了走得更长远。也就是说,不破除旧的、坏的东西,新的好的东西就建立不起来。毛泽东用“不塞不流,不止不行”的道理比喻新旧两种文化的斗争,十分贴切。

毛泽东对“蚍蜉撼树”的使用也是如此。1963年1月1日《光明日报》发表郭沫若的词《满江红》。毛泽东读后诗兴大发,创作了一首气势磅礴的和词《满江红?和郭沫若同志》:“小小寰球,有几个苍蝇碰壁。嗡嗡叫,几声凄厉,几声抽泣。蚂蚁缘槐夸大国,蚍蜉撼树谈何易。正西风落叶下长安,飞鸣镝。多少事,从来急;天地转,光阴迫。一万年太久,只争朝夕。四海翻腾云水怒,五洲震荡风雷激。要扫除一切害人虫,全无敌。”其中,“蚍蜉撼树谈何易”化用自《韩昌黎诗文全集》卷五《调张籍》:“蚍蜉撼大树,可笑不自量。”这首词创作之时,中苏两党正处于论战中,苏共组织力量对中共进行围攻,毛泽东以蚍蜉撼树的道理作比,讽刺与幽默并用,在批判了霸权主义和强权政治的同时,也表达了乐观主义精神和革命必胜的坚定信念。

由于读得熟悉,毛泽东在文章和讲话中还常常化用韩愈的各种语言。这种例子俯拾即是。

《新民主主义论》中,毛泽东把中国的资产阶级既有革命性,又有妥协性的两面性形容为“一身而二任焉”。“一身而二任焉”语出韩愈的《圬者王承福传》。

《反对党八股》中,毛泽东说:“如果一篇文章,一个演说,颠来倒去,总是那几个名词,一套‘学生腔,没有一点生动活泼的语言,这岂不是语言无味,面目可憎,像个瘪三吗?”这里,化用了韩愈:“凡所以使吾面目可憎,语言无味者,皆子之志也。”

1956年,毛泽东在同民建和工商联负责人谈话时说:“韩愈有一篇文章叫《送穷文》,我们要寫送穷文。”表达了希望新中国快速富强的愿望。

1959年,毛泽东批评一些不愿意对党诚实表达自己的观点态度,或者讲一点留一点的样子,是“足将进而趑趄,口将言而嗫嚅”。这句话来源于《韩昌黎诗文全集》卷十九《宋李愿归盘古序》,生动刻画了欲进又退,欲言又止,畏缩不前的样子。等等。

再认识:革命者之思

毛泽东读韩愈的作品,从来不是不经思考,全盘吸收,而是既有学习研究,也有反思质疑:“孔夫子提倡‘再思,韩愈也说‘行成于思,那是古代的事情。现在的事情,问题很复杂,有些事情甚至想三四回还不够。”看来,这种反思的态度,毛泽东也从韩愈处借鉴了一二,有些“取之于韩愈,用之于韩愈”的意味。

在评价历史人物伯夷的时候,这一点体现得尤为明显。伯夷是商末孤竹君的长子。孤竹君立次子叔齐为继承人。但叔齐在父亲死后让位给伯夷。伯夷不肯接受,叔齐也不愿继位,两人相继逃走。后遇武王兴兵伐纣,两人认为,武王以臣弑君,不仁义。武王克商,天下归周。两人以食周粟为耻,最终饿死。韩愈曾作《伯夷颂》,赞颂伯夷“不顾人之是非”的“特立独行”精神,认为他“信道笃而自知明”。

但毛泽东的态度与之大相径庭。他从历史唯物主义的角度评价伯夷,认为他是一个对自己国家的人民不负责任、开小差逃跑、又反对武王领导的当时的人民解放战争的人。所以,“唐朝的韩愈写过《伯夷颂》”,“那是颂错了”。那什么样的人才应该歌颂呢?在毛泽东看来,“我们应当写闻一多颂,写朱自清颂,他们表现了我们民族的英雄气概”。这番议论发表于新中国成立前夕,美国发布所谓“白皮书”之际。面对国民党政府无法挽回的败局,1949年8月5日,美国以“白皮书”的形式,对援蒋反共、干涉中国内政的行为粉饰美化、同时对共产党中国采取孤立、敌视和不承认的策略,并制造种种困难,妄图绞杀胜利了的中国革命。毛泽东在此时批评伯夷的“民主个人主义”,而树立闻一多和朱自清的典型:闻一多拍案而起,横眉怒对国民党的手枪,宁可倒下去,不愿屈服;朱自清一身重病,宁可饿死,不领美国的“救济粮”。毛泽东树立这样的典型,就是让人民群众分清什么是真正的民族大义,什么样的斗争精神才值得学习,从而团结群众的力量,和内外反动势力斗争到底。

这种反思,随着毛泽东的年龄增长体现得越来越明显。不过到了晚年,他再谈韩愈,又回到了纯文学探讨的层面。只是这种文学评论,多多少少带有一生革命斗争的体会和感触。

1965年6月20日,72岁的毛泽东同复旦大学教授刘大杰谈文学史时,提到了韩愈。毛泽东说:“唐朝韩愈文章还可以,但是缺乏思想性。那篇东西(指《谏迎佛骨表》)价值并不高,那些话大多是前人说过的,他只是从破除迷信的角度来批评佛教而没有从生产力方面来分析佛教的坏处。《原道》也是如此。韩愈的诗文有点奇。韩愈的古文对后世很有影响,写文学史不可轻视他。”

毛泽东肯定了韩愈的文学成就,但是对其思想性予以了保留。从他对《谏迎佛骨表》的评论中可以看出,毛泽东是用马克思主义的基本原理、觀点和方法分析问题的。他认为韩愈思想性上的不足,是指没有能够把握历史发展的规律,分析问题有些表面,人云亦云。这是思想性不足的一方面。另一方面,是他不赞同韩愈的道统思想。《原道》是韩愈以儒家道统自居的集中体现。

关于这一点,从毛泽东1975年6月听北大讲师芦荻读苏轼《潮州韩文公庙碑》时的讲话中也可以看出一二。苏轼文称道韩愈“文起八代之衰,而道济天下之溺”。毛泽东却发表了不一样的看法。他说:汉武帝以后,汉代有几个大军事家、大政治家、大思想家?到东汉末年,儒家独尊的统治局面被打破了,建安、三国,出了多少军事家、政治家啊!连苏轼自己在他的《念奴娇·赤壁怀古》中也说:“江山如画,一时多少豪杰!”汉末开始大分裂,黄巾起义摧毁了汉代的封建统治,后来形成三国,还是向统一发展的。三国的几个政治家、军事家,对统一都有所贡献,而以曹操为最大。司马氏一度完成了统一,主要就是曹操那时候打下的基础。诸葛亮会处理民族关系,他的民族政策比较好,获得了少数民族的拥护。这是他的高明处。魏晋南北朝时期,社会大动乱,大分裂,这不好,但当时的另一个方面是,南方的广大沃土,全面地得到了开发,生产技术普遍提高了。这是经济上的发展。许多少数民族,纷纷入主中原,战乱频仍,南北对峙,这不好,但民族大融合,大家庭在新的组合中稳定了,文化也交流了、丰富了。谢安文韬武略,又机智又沉着,淝水之战立了大功,拖住桓温也立了大功,两次大功是对维护统一的贡献。桓温是个搞分裂的野心家,他想当皇帝。他带兵北伐,不过是做样子,扩资本,到了长安,不肯进去。苻秦的王猛很厉害,一眼就看到了他的意图。汉武帝罢黜百家,独尊儒术,结果汉代只有僵化的经学,思想界死气沉沉。魏晋南北朝时期是个思想解放的时代,道家、佛家各家的思想,都得到了发展。嵇康的《与山巨源绝交书》、阮籍的《大人先生传》很有名。玄学的主流是进步的,是魏晋思想解放的一个标志。正因为思想解放,才出了那么多杰出的思想家、作家。什么“道溺”!我送那时两个字,叫“道盛”!苏轼说那时期“文衰”了,这是不符合事实的。可以把那时的作品摆出来看一看,把《昭明文选》《全上古三代秦汉三国六朝文》拿出来看一看,是“文衰”还是“文昌”,一看就清楚了。我再送给那时两个字,叫“文昌”。

苏轼评价韩愈之前“文衰”而“道溺”,是从儒家道统出发,而毛泽东则以反道统的精神肯定了东汉末年至魏晋南北朝,儒家独尊的统治局面被打破后出现的思想解放。这种否定道统,肯定新文化的态度也是毛泽东在思想文化领域一直秉持的。这一番评论的背后,是毛泽东作为革命者敢于破旧立新、开创新世界的情怀。

毛泽东对韩愈有一个总体评价,那就是“一分为二为宜”。具体来说,他认可曾经一起探讨文学史的复旦大学教授刘大杰的观点。刘大杰1975年8月给毛泽东致信:韩以道统自居,鼓吹天命,固然要严加批判。但细读韩集,其思想中确存在着矛盾。其诸多作品,如赞扬管仲、商鞅之功业等,都与儒家思想不合,而倾向于法家。再加以他的散文技巧,语法合于规范,文字通畅流利,为柳宗元、刘禹锡所推许。关于这些,如果全部加以否定,似非所宜。1976年2月12日,毛泽东复信:“我同意你对韩愈的意见,一分为二为宜。”这体现了毛泽东的辩证态度和批判精神。这也是毛泽东对待古代文化的一以贯之的态度,虽以古人为师,然弟子不必不如师。传承本就是为了超越,取其精华方为真正“知古”,敢于创新才能有效“鉴今”。