梁克刚对话杨千:卸重前行

采访者:梁克刚

被采访者:杨千

家·艺术的体验之初

梁:很早之前就想和您深入交流一次,可是平时大家见面并没有相对独立的时间,认识您这么多年来,您一直是我非常关注的一位艺术家。今天我想更多地了解您创作背后的一些事情,比如您的家族,对您艺术家身份的态度和您艺术生涯的成长有什么样的作用?

杨:父亲祖上祖居广东中山县翠亨村,那也是孙中山的老家。据说我爷爷的水痘疫苗还是孙中山给种的,孙中山当时还是医生,后来才去闹革命,我爸告诉我孙中山出去闹革命的时候,还向我们老祖宗借过钱,写了纸条,说革命成功以后再还,不知道这个纸条还在不在?(反正革命也没成功)。我爷爷很早就出去读书了,他走出了中山,三十年代去了美国读建筑学硕士,后来回国后就到四川成都的华西大学,当了教授和建筑师,所以华西大学里有些建筑是我爷爷设计的,包括华西老校址的维修工作,都是他在主持。我奶奶实际上是一个孤儿,从小跟着一位美国的传教士长大,她的母语是英语。我爷爷从小学小提琴,又画水彩画。

梁:可以说您身上的艺术基因应该是属于遗传的DNA了。

杨:我爸身上的艺术基因是从爷爷家族传下来的,他从小也学小提琴。但是我想学小提琴的时候,我爸却不在,那时他下乡当赤脚医生去了。是我妈把小提琴拿出来,说是意大利小提琴,我当时看到特别吃惊,那个琴盒里的内衬都是红丝绒的,我妈拿出来调调弦,然后就开始拉了。

梁:我听说您对音乐鉴赏方面的研究也非常深入。

杨:因为从小就学音乐。喜欢音乐,喜欢画画。

梁:当时学画有什么契机?

杨:小时候那种儿童画就不说了。七十年代初的某一天,我们院子里有一个比我年长一点后来也考进四川美院的李本立画了一幅周恩来像。他是打格子画的,我觉得他画得很像,他说我也可以画,然后就教我打格子画画。这种方法让我一下就可以画得很像,印象中我画的第一张素描应该是张国华的一张遗像,初次画肖像就画得很像,当时我受到了很大的鼓舞,并对绘画产生了兴趣。后来又找了一个初学的老师,他姓钱叫钱仁华,是四川电影院的美工,曾经有一段时间我的梦想就是当电影院的美工。

梁:1977年恢复高考后,您怎么产生考美院这种想法的呢?

杨:以前想都没想过能考大学!所以,一听说能考大学了,那肯定是考美院呀!

梁:你参与上山下乡了吗?

杨:我毕业那年正好有个特殊困难留城的政策。什么叫特殊困难?就是父母有病,弟妹不满十二岁,那时我正好十六岁,我弟弟还没到十二岁,所以我就因特殊困难留城了,第二年,也就是1977年,就可以考大学了。

梁:相当于您参加的是文革结束后的第一次高考。

杨:对,因为是第一次恢复高考,所以年龄方面放得很宽。我记得当时我们班上有比我大十几岁的,我算是年龄最小的之一,基本上算应届毕业生。

梁:虽然竞争很激烈,但高考还算很顺利?

杨:很顺利。可能我运气比较好,那年川美只在西南招生,我考了个第一名,素描、创作都是第一名。

梁:那也就是说高中期间教您画画的老师还是很重要的,一直都是那位姓钱的老师吗?

杨:后来拜过很多人为师,但都不是像国画界那么严格的师承关系,而是那种比较自由的方式;自己画了画,卷着画去找老师看一看指点一下。当时何多苓就已经有名气了,我就慕名去找他。后来他就变成了朋友和老大哥,经常指点我的画,因为他画得好,对我影响很大。

梁:但没想到最后成了大学同班同学吧?

杨:对,考到了一个班,开始我们在同一间寝室住。大二时,他就考上了四川美术学院的研究生。研究生待遇就比我们好一点,一个人一个寝室。

梁:看来文革这十年积攒了很多人才,你们77级那一班有很多现在看起来都非常优秀的艺术家。

杨:那些年,积压了很多人才,优秀人才一直都没有机会上大学。所以那一年的竞争特别强,有好多平时在社会上画得很好的,都没考上,后来考了两、三年才考上。我考美院的时候,我爸还托他的同事、朋友来劝我别考。但我那时确实喜欢画画,执迷不悟,其它学科都不考虑。

梁:为什么没去考音乐学院?

杨:考虑过。77级小提琴专业,我认为我当时肯定考不上,但考美院把握比较大,所以就考了美院。印象特别深的是,虽然我爸那时不太同意我考美院,但收到录取通知书的那天,他比我还激动,拿着通知书,手就在那里发抖……

这么一路下来,我就踏上了艺术这条路。

梁:在77、78级这两级学生里出来了很多重要的艺术家,好像这里面您是最早出国的。

杨:应该说是最早之一。因为毕业以后,中美之间关系解冻了,1978年,我奶奶也从美国回来看我们了。他们解放前在成都华西大学,要解放的时候我爷爷奶奶都走了。

梁:中间也失去联系了是吧?

杨:爷爷奶奶去了香港,后来又去了美国,爷爷在佛罗里达大学教建筑。刚开始他们都有联系,我爸因为当时在读武汉大学,就没跟他们走。香港那时门户还没关,暑假我爸就去香港看爷爷奶奶,到海关说几句广东话,海关工作人员一听,觉得他要回家,就放行了。后来香港海关严格了,就不能去了。这事儿后来就变成整我爸的一个罪证,文革的时候说他是里通外国,肯定从香港接受了什么任務,觉得按照单位领导对他的了解,他的政治觉悟不可能这么高,去了香港还回来?这就是我父亲家族这边的一个大概情况。

梁:文革期间就跟爷爷奶奶断了联系,是吧?

杨:对,二十多年后,奶奶从美国回来才团聚,当时她看到中国情况发生了变化,1982年,我奶奶帮我爸申请了佛罗里达大学的访问学者,后来他就留在美国了。八十年代,在中国看不到什么真正的西方当代艺术,当时都没有那个词,能看到一点现代主义的画,像博纳尔、毕加索的作品都已经不错了。1982年毕业以后,我留校任教,1984年底我就去美国佛罗里达大学留学了。

翻越异乡山川

梁:去美国以后,是不是感觉与国内的差异特别大?

杨:确实,因为在整个大学的学习阶段,我对现代艺术了解很少。

梁:还是苏式的那一套教育体系。

杨:是。记得当时图书馆里有唯一一套日本出版的《世界美术全集》,这本书是开放后日本访问团赠送的,印刷在当时算是很好的,内容也是比较新的。四川美术学院连一套类似的画册都没有。这套画册金贵成什么样子?就是把画册放在图书馆的玻璃柜里,由图书管理员负责每天去翻一页,我们每天去看,有时还在那里临摹一下,这就是当时特别有意思的一件事情。

梁:我听罗中立先生也说过这个……

杨:我们是在那种环境下学习艺术的,那时才对梵高和其他西方艺术家有一定了解,并深受他们的影响。毕业时,我画里都有一些梵高的影子,我特别喜欢他的作品,但是在国内从来没有见过原作,第一次见原作应该是我在美国旧金山的迪——扬美术馆(deYoung Museum)。我从北京到美国佛罗里达,途经旧金山,在那里呆了几天,听说梵高的原作就在离叔叔家不远的美术馆里,于是便直奔而去。

头一天坐飞机,第二天到了美国,感觉这个城市绿化和环境都很好,市中心全是高楼大厦,让我整个人都是恍惚的,然后又到一个公园里的美术馆,看到梵高的画,所有因素加在一起,让我完全泪奔了。我觉得这是我人生第一次也是唯一一次看艺术作品感动到掉眼泪的。听音乐倒是经常感动到掉眼泪。其實,到了美国最大的印象就是落差,让你震惊。

梁:那时候差距还比较大……

杨:太大了,现在你出国之前已经了解了当代艺术、现代主义,美术馆也都去过,所以出去以后就不会有那么强烈的落差。那时出国就像穿梭在两个世界。

梁:在国内学苏式的美术教育体系,刚到美国会有不适应的地方吗?

杨:会,在学校的时候,我想尽量先把眼界打开,先学一点在国内学不到的。比如说版画,在川美虽然我是学油画的,但是在学校的教育体制里,不能跨科学习,只能学油画,所以对版画一窍不通。在美国学了版画,后来也选修了雕塑。我用那种废旧的包装材料,做了很多实验性的雕塑。也选一些艺术理论方面的课。

梁:这相当于您又重新读了一遍国外的美院本科,还是直接读的研究生?

杨:直接读的研究生,我硕士是油画专业。我也选了一些选修课,当时我想对纽约整个国际上的当代艺术有所了解,比如说纽约画派到后来的新表现主义,这些课都有上。

梁:那这个过程对您原有的知识结构冲击比较大吧?

杨:对,绝对是非常大的。所以我在美国其实是想尽量把以前苏派的东西,条条框框的规则和办法放弃掉,打开自己固有的思维。

梁:您出去的时候还是比较年轻,这也是很好的一个优势,重新接触这个全新的体系。

杨:是,我在学校学习,毕业以后很快就去了纽约,因为我觉得纽约才是真正的世界中心。你读书在哪里都可以,无所谓,因为主要还是在学校里做各种实验。一会儿行为艺术,一会儿装置艺术,八十年代,国外相对国内已经很超前了。

梁:在美国上学期间,您觉得什么事情对您的触动最大?

杨:是社会对个体,对个人的尊重。在美国,这种尊重涉及到各个领域,不管是在艺术上,还是在生活里面,都是对你真实的尊重,哪怕是父母对小孩,他们也是很尊重的。有一件事对我触动特别大。那是我刚去美国不久,身上没有钱,经常去转他们的Garage Sale(车库变卖),有一次看到一个东西很好就讲价,但她说这是她女儿的,她要去问问她肯不肯卖,结果她女儿说可以,就卖给了我。但在我们这儿,这是不可想象的,父母哪还用征求孩子的想法,这就是对自己女儿的一种尊重。还有比如我在学校里有各种想法和创新,稀奇古怪的,老师不会说你这些想法行不通,他们首先会从一个尊重的角度,然后启发你,他不是直接告诉你怎样做,更多的是一种启发。当时学校有很好的座谈会,研究生都坐在一起座谈,大家来说今天有什么构思,有什么方案,大家一起讨论,教授最后来总结。我觉得这在当时的80年代,反差还是很大的。特别是谈到创作上的一些东西,从方法论从观念层面,到制作等各方面的启发,他们给的是整个过程的熏陶和启发。有时候很多东西也是从同学或者各方面的资料启发来的。我受到了很多这方面建设性的熏陶,我觉得很好。2002年回来的时候,我觉得国内美术教育跟我走之前没有什么差别,哪个工作室出来的人都跟他老师差不多。可能现在美院的教育系统有所改变了吧。它可能让你可以搞点抽象的、表现主义的,行为艺术,或者新媒体,但实际上教育模式还是有问题。所以在我回国期间,就听到陈丹青要辞职的消息。我知道他是一位具有批判精神的人,在国内的这个教育体制里绝对是待不下去的。

梁:从佛罗里达研究生毕业之后就去纽约,进入一种职业艺术家状态了吗?

杨:对,还是有一两个契机,我上学时每个暑假都去纽约,第一学期去纽约是学校组织的,第二学期去纽约是自发的,我带了一批速写本的小画,在Moma旁边摆摊。当时速写本里的小画卖了两百美元。不去打工的时候,就拿着自己的幻灯片去找画廊,介绍自己的画,投简历,做成一套一套的个人资料送到画廊。一个画廊看中了我的画,觉得还不错,然后就说拿作品来先参加一个群展,群展参加了,作品卖了,然后就办个展,办个展的时候我还在佛罗里达大学没毕业,那应该是1986或1987年的时候,当时好多人都来了,他们都觉得我运气比较好。然后有一个藏家可能是佛罗里达的,他就去跟佛罗里达的一家画廊说,那个艺术家画得不错,能不能到佛罗里达也做个展览,后来那家画廊就打电话到佛罗里达大学的招生处,找到我,就问我能不能在他们那里做一个展览。所以我还没毕业就在佛罗里达做了个展,画也卖得很好,这下就有了第一桶金,还是比较顺。毕业以后我就去纽约,但同时还和那个画廊合作,一直是一个职业艺术家的模式。

梁:您还是比较顺畅地就直接过渡到职业艺术家状态了。

杨:对。我这一生实际上也就是在四川美院教过两年书,其它时候全是自由状态,一直是职业艺术家。

梁:那后来是什么原因让您想回到国内的?

杨:我1988年到了纽约,2002年回来,大概十四年。这十四年来开始都很好,后来慢慢开始不顺了。九十年代初,纽约经济不是特别好,纽约和佛罗里达的很多画廊都关门了,这对我有很大的影响。在美国呆那么久,却总觉得自己始终是一个外来人,很难进入他们的核心圈子。1994年时,在纽约的很多人都回来了,像老艾和徐冰,陈丹青也是1993年回来的。1997、1998、1999年这三年,每年我都会回中国,那个时候,环境还是挺不错的了,政治氛围也好起来了。不像80年代我们离开中国的时候,根本就没有自由表达的机会。那种政治氛围下,觉得搞艺术创作是很绝望的,所以那个时候就出走,但是到了九十年代,有氛围和可能性了,加之后来2001年美国的911事件后在纽约生活的不安全感以及我刚好也有一段婚姻结束,离婚以后觉得也可以换个地方去试一下。再加上国内的晓刚(张晓刚)他们也劝我回来,就这样我很快就做出了决定。变卖了我的家具和钢琴,带着我的音响和十几箱黑胶唱片和CD回到北京,直接搬到了花家地的公寓,张晓刚他们都在那儿。就这样,到今天,我回来已经十五年了,虽然这段生活还比较顺利,但就是工作室这个事还是动荡比较大的。

回溯·在潜行中的思索

梁:在纽约学习、工作与生活的这十几年,对您来讲最重要的影响是什么?

楊:我觉得最重要的影响是给了我一个更宽阔的视野,和在思考方面给我的脑子一个更大的空间,在创造力方面可能给我积蓄了一些能量。

梁:你在纽约的十几年也是纽约文化和艺术方面最好的时期?

杨:八十年代是非常好的,包括文化、经济各方面,那个时候市场和学术都还不错,纽约是世界中心,在那能够立住脚还是很难的。

梁:对整个世界艺术发展的趋势在那儿是不是最容易把握的。

杨:对。但是有一点,你始终是一个局外人。

梁:这个因素是什么?比方说国家、民族的身份问题吗?因为纽约也有大量的国外艺术家在那生活,是圈层文化造成的?还是什么?

杨:纽约首先是一个非常有竞争性的地方,全世界充满热情、希望的年轻艺术家都往那里去,很多有名的艺术家也往那儿去。当时纽约的艺术家,职业艺术家就有十几万,是全世界艺术家最多的地方。你要靠一个个体一步步上来是很难的,即便是美国本土的艺术家,也觉得很难。我也有几个美国朋友在纽约,以前大学的同学,后来我们还一块租工作室。但对他们来说在纽约当艺术家都很难。当时我就觉得一个中国艺术家要在纽约单枪匹马的奋斗是很难的。中国艺术家可能要有一个群体,打到欧洲、美国,做大型展览,后面有支撑的,然后才会引起美国各方面的注意,它需要有这么一个力量来托住我们。

梁:现在看起来在纽约比较成功的中国艺术家,其实也是因为他有这个背景,也不是纯作为一个个体艺术家奋斗出来的。

杨:对。作为一个艺术家完全从零开始的,我就只知道一个人,那就是我的一个老朋友张宏图,他是老革命了。他的影响力就是靠自己在纽约几十年的努力建立起来的。而徐冰、谷文达这一批都是八五运动的领军人物,他们代表了一个群体。

梁:一波人,相当于代表中国的。

杨:他们到了美国直接接轨的是美国大学的美术馆,他们在大学里面办讲座,一下子在美国就起来了。当时艾未未没有什么背景,他也没有参加八五运动。不是中国这一波的。蔡国强那时候在日本已经很成功了,后来去了美国,他先有个平台,对接画廊或者机构或者是美术馆然后成功的。在纽约你要从一个草根慢慢的起来太难了,艺术家那么多,你怎么办?语言也不好,作品好也还是要挤在后面排队的。你看九十年代好多中国艺术家基本上都回来了,后来因为种种原因我也回来了。

梁:回来以后我也观察到,其实这十几年您的创作跟一直在中国本土的这批艺术家还是有很大的差别,这也跟您出去之后视野被打开有关吗?

杨:我梳理过一阵子,可能是因为我二十几岁的时候受的教育、看的书,在美国受的影响,可能有点差异。我始终认为艺术要有生命力才是一种创新,不能重复自己,而且当代艺术的方法论也好、观念也好,要有一种否定和颠覆以往风格化的精神,而风格化实际上是现代艺术的方式。

梁:就确立一种风格。

杨:不断的重复,包括马蒂斯、莫迪格里亚尼这些都是大师级的,他们跟当代艺术还是不太一样,我看了当代艺术的很多美国大师的作品,他们也有多种风格,几个线索同时在走,好像有时候感觉不是一个人的作品。

梁:并不固定一种风格的东西。

杨:对!虽然风格、面貌可能不一样,但实际上作品背后的观念还是一致和关联的。

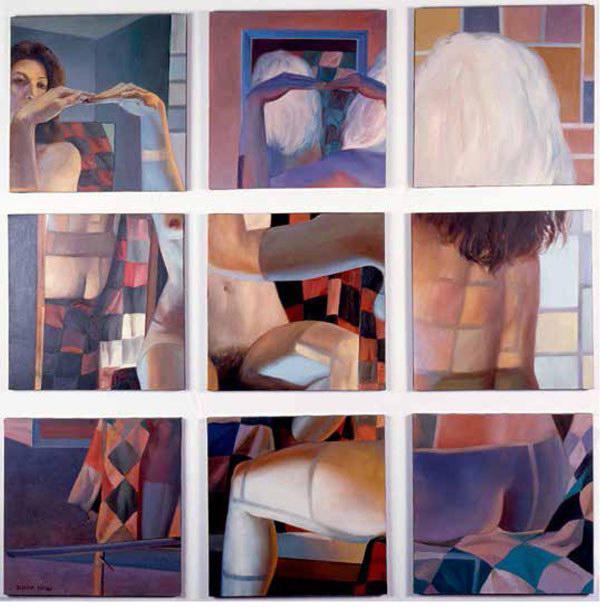

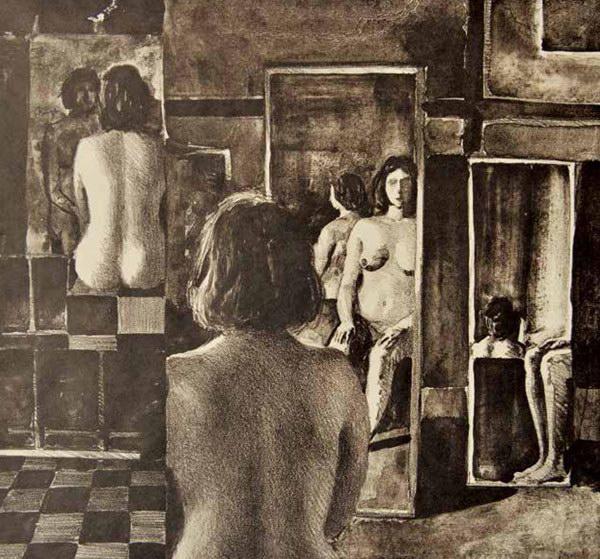

回国后,我做了不同的系列的作品,包括从刚开始入手的浴室系列,活动绘画,还有双重绘画、纸屑绘画,或者是现在做的这些装置,行走系列。表面上看作品有很多面貌,但我想内在肯定是有一条线的,这就是我,而不是另外的人。为什么是我对这个东西感兴趣?肯定跟我的经历、跟我的成长过程、跟我受的教育、眼界和素质各方面都有关系,我觉得应该是统一的。

梁:我觉得您不断在做新的实验、新的尝试,当然其实这里面也能看到您的价值观,比方说这次北京的展览,人文关怀针对的点其实也能体现你的这种价值观和你的倾向,所以我觉得可能你并没有像很多其他的艺术家一样,去追求一种风格化的符号,我就是这样子,看到这个就知道是我的。每次您有新的这种突破的时候我也很兴奋,比如您这一批行走系列的作品,也有四、五年的时间了吧?

杨:2013年开始的。

梁:从您在德国利用微博联动网上的朋友参与的项目开始,我特别关注到您对互联网很敏感,应该说在你这一代的艺术家里,几乎大家都是互联网盲。从那件作品开始,您就跟移动互联网产生了直接的连接,包括这次行走的作品。这个原因在哪?在这之前您也对互联网非常关注吗?

杨:对,我可能对新东西比较敏感,对以前没有过的东西我都会去琢磨,包括我们锻炼身体用的咕咚APP,它把行走的轨迹记录下来时我就开始琢磨了。这个挺有意思,用走出的轨迹画画,不知道该怎么称呼,就觉得好玩,这种新东西有意思,以前没这种可能性,现在可以通过卫星定位在地上走个图形,每天走着玩我就把图走出来了,生活就是艺术。可能这方面我比较好奇。

温故·动人的记忆

梁:也就是说这么多年其实您一直主观上有一种愿景,就是说要不断地放弃一些旧的东西,迎接新的东西。

杨:经历了苏式社会主义美术,现实主义,伤痕美术和乡土美术……,我不断要想颠覆、甩掉以前的東西,那些像枷锁一样的东西,在美国走一大圈回来,还得不断地扔掉很多东西,扔掉已经是陈词滥调的东西。你可以从过去的东西中吸取一些精华,创造属于你这个时代的新的东西,而且你自己真正喜欢的投入进去,是你感兴趣的一个对象。所以我这么几年一直想拓展绘画的边界,回到绘画回到平面,不是说在倒退,但是我想把平面里融入新媒体的或者融入其他领域里交叉的东西。

我们这个脑子随着年龄增长越来越僵化,还不卸重,不卸掉很多老东西这个脑子一直就在过去里面打转转,根本出不来,所以抛弃、卸重其实是一个很难的事。经常有人说,你素描画那么好,油画画那么好,但画那么好有什么意义?我现在就想画得不好,现在年轻人画得好的多得很。

梁:在您早期成长过程当中像您的家里人对你影响比较大的是谁?

杨:那肯定是我爸,因为我爸在上中学的时候画水彩写生就画得很好,我小时候还临摹过他的画呢。

梁:他也是从小喜欢画画?

杨:他从小就喜欢画画。我拉小提琴也是他教的,正规的那种练习曲。他应该在我身上的影响最大。

梁:您文艺的这种调性被你爸爸定下来了。出国上学包括后来在纽约做职业艺术家,包括回来以后对您影响最大的是谁?

杨:学画那段时间应该说何孔德,因为一直崇拜他,当时说谁画得最好?肯定是何孔德,《生命不息冲锋不止》。后来有个偶然的机会,何孔德要去阿坝写生,有一次经过成都住两三天,从成都进阿坝,有一次我们就听到消息,说何孔德未了住在第三军区招待所,离我们那儿也不是太远,我们就想去找他。

梁:自己找去了?

杨:我和李本立两个人就慕名而去了。我们假设了各种结果,最坏的情况不就是把门一关不见我们呗。

梁:偶像来了,追星。

杨:我们就到第三军区招待所去问何孔德老师是不是来成都了,是不是住这儿了?前台说是,但现在他不在,出去了。我说我们等一等。他说你们俩是干什么的?我说我们俩是学画画的,中学生特别崇拜他想见他。招待所的人就说那你等吧,一会儿他回来的时候我们跟他说。一个多小时后走进来一个很高大、很慈祥的人,就是何孔德,他就问你们两个叫什么名字?跟我们握手,我们的手好小,那时感觉他那双大手好温暖,我感觉是在跟毛主席握手一样。

梁:带着画去的?

杨:没带画,不敢带画,都不知道什么情况,想的可能是吃个闭门羹,门一关就被赶走了。当时我们坐下来很激动不知道问什么,好像是问了在我们这个阶段画画应该注意什么,应该怎么样画。他给了建议,说你们可以用想象力想象着画,比如想象一个光源投射过来,一个人物动作后面还有阴影,想象一些场面,或者把一个白描的连环画画成带光影的素描。回去以后我们就画了一些大场面的练习,突出空间感,有光影的素描。这件事现在回想起来还能记那么多细节,也说明了它是多么重要。何孔德当时在中国是不得了的人物,见了他对我是极大的鼓舞,而且他人这么好,那么慈祥,一点架子都没有。

梁:看得出这个事对您影响挺深的。

杨:还有一次在美国见到一个人也是个大人物,约翰·凯奇。那时候他是一个老头了,在我一个朋友的一个开幕式上,约翰·凯奇对禅、对中国古代的东西比较感兴趣,朋友介绍给我。记得他当时穿了一条牛仔裤。

梁:很普通?

杨:那老头很好,跟我握握手,我说我知道你的《4分33秒》,你这个音乐作品是划时代的。他说你知道这个,我说是是是。后来还聊了几句。当时就给我一个印象,真正牛的人都很平和,不像那些特别装逼的人其实并不牛,印象特别深。

梁:这些人可能超脱,反而就不会去在意自己。

杨:这道理现在都懂,但是当时印象的确很深。

梁:您现在跟晓刚也很熟,同时代的艺术家,你们在一起时有对艺术深入的交流过吗?因为大家的方法或者说是个人对艺术的看法其实是不同的,甚至有的差异非常大,这个交流是怎么一个状态?

杨:跟晓刚交流应该说还是不少的,有时候人比较少的时候大家就聊聊艺术,也可能聊某一个人的作品,某一个大师的或者某一个现象。虽然他自己说他只是画家,但是他了解的还是蛮多的,包括他自己也说不像他们八十年代那个状态,大家一帮人聊艺术,那个时候聊艺术聊得更多。现在我也明显地感觉到,现在人在一起基本上不谈艺术了。

过程·既是终点

梁:知识结构对不上的话其实是没法谈的。

杨:对。

梁:比方说作为您个人来讲你有一个目标吗?有没有一个近期的也好、远期的也好或者终极的目标?

杨:其实我最反对有目标,我觉得过程更重要,是怎么样在这个过程中把艺术做得更好。目标可能就是很广义的,做一个好的艺术家。不去投机取巧或者迎合什么。以前更纯粹,以前根本连钱这个字都不能提的,一提到这个就觉得很俗气,真正要赚钱随便做什么生意、开公司开餐馆都可以赚钱。但是我对赚钱没兴趣,因为从小开始对艺术这个东西就很向往,是艺术的铁粉。所以我觉得做艺术的过程重要,结果就只是一个人的结果、人生的结果,就是在生与死之间。望自己能努力地在做艺术,我几十年养成一个习惯了,不工作一天就不安宁,总是想把工作变成一个生活方式。

梁:还有比方说这种年龄的增长,对您的创作有没有压力呢?有没有这种比方说体能也好、精力,包括各方面因为年龄增长带来的压力。

杨:当然有压力,现在和十年前或二十年前就不一样了,二十年前随便一天工作十个小时,现在有时候做稍微体力活多的东西自己就不能做了,体力肯定是不如以前。但现在好在我们不是靠这个手上的活做作品而是靠脑子在做作品。

梁:观念艺术还好一些,可以分解成一些别人能协助的工作。还有一个比如对艺术整个的发展趋势有没有这种担忧?跟不上这种新的艺术发展的速度也好或者是趋势也好,有这个担忧吗?

杨:有,特别是新媒体,新媒体与高科技的结合比较紧密,我们真的是有点搞不懂3D电脑编程等等,就算是助手给你做3D但你也要告诉别人怎么做啊。

梁:主要是对很多新技术不熟悉。

杨:对,现在多看一点多了解一下,艺术现在分成各种很小的分支,有的是比较新的分支,有的是稍微还没那么新的,有的是比较老的,最新的你需要有一些新的知识结构,你跟那些二十岁的年轻人没法比,肯定不能去做那种硬碰硬的事,在我们这个知识结构里面怎么样跟上时代,做自己可以做的事情。

梁:在北京的十多年,你的生活基本上算是安定下来了?

杨:其实我算是遇上一个了比较好的时间段,2002年回国的时候先画了一批作品,赶上了好的时间和机会。

梁:觉得当时还是正确的选择。

杨:是正确的选择,因为在美国可能更艰难,尤其是我作为一个个体,在那里就更难了。

梁:中国也是因为2000年以后的这十几年的发展速度更快,整体的带动效应,跟经济可能各方面也有关系。但再往以后走还是有担忧,因为中国现在经济还是有泡沫,政治上也更收紧、更保守,所以跟当代艺术所需要的环境和东西也有冲突,现在很多东西不能做。

杨:我这次的展览能顺利开幕已经是很幸运了,我只能巧妙地避开各种检查。艺术家对社会应该有责任感和人文关怀。其实大家都想为社会做点什么,这是最重要的。