中国长三角地区农民工自我认同研究

宋红岩

(浙江传媒学院 马克思主义学院,杭州 310018)

从社会学角度来说,我国农民工在进城务工之际就开始了个体再社会化的过程。在此过程中,他们通过对城市社会规范的研习、自我身份与社会角色的重新定位,逐渐实现社会过渡与城市融合。但由于国家现有社会结构与户籍制度的局限,农民工处于农村和城市的夹缝中,成为既无法融入城市社会又难以回归农村“没有根”的游弋者。同时,农民工的自我定位和社会身份也出现了一定的偏差,导致农民工自我认同的混沌。有学者就认为农民工虽然为推动现代化的进程做出了自己应有的贡献,但却不为所在城市社区所接受和认同[1]; 农民工将自己归类为处于城市-农村之间的边缘人的占绝大多数比例[2],处于内隐身份认同与自我污名和攻击性的悖论中[3]。那么,当前我国长三角地区农民工的自我归类与自我认同如何,他们是否找到了自我实现与社会融合的途径,本文将就此展开研究。

一、文献综述

自我认同是社会学者研究个人与社会关系时提出来的。纳特认为自我概念构成了个体主观上可获得的全部自我描述和自我评价的一部分,其不仅仅只是一组评价的自我描述,它也被组织进一个有限的、相对独特的系列(Constellation)当中,而这个系列被称为自我认同过程[4]。自我认同可以划分为社会身份和个人身份两个相对独立的系统,其中社会身份包括社会认同,即与身份一致的自我认知,这种自我描述来自社会范畴中的成员资格;而个人身份包括个人认同,这时的自我描述为“更加标示个人的具体物质”。自我认同是自我认知与社会认同的辩证统一,通过自我归类的社会建构性体现“社会关系、经验、主体性和身份”的统一[5]。

当前,由于国家经济社会的深入转型调整与跳跃式发展,中国社会群体正处于不断分化和再整合的动态发展中,个体的自我归类与认同受到社会环境的影响因此也具有可变性。尤其是农民工,他们从农村进入城市,从系统论视角看,是一个社会系统新情景的输入。他们的自我认同模式往往影响着与其他群体关系的建立,并改变这一社会系统的内在结构与功能。作为城市化进程中的一个重要群体,农民工的自我认同模式与状况对于保持社会融合和稳定非常重要。因此,基于个体自我认同的社会建构性、连续性、情境依赖性以及社会范畴化的特点,研究农民工的自我认同模式才具有意义。当前,社会政策制度性不配套、社会结构裂变与重组不适、社会群体心理与文化排斥等都在很大程度上对农民工的自我认同模式起着一定的阻碍作用。与此同时,农民工积极的自我效能感和社会范畴化协同合力作用,又使农民工自我认同呈现出一定的复杂状况。有学者认为农民工因各种社会原因无法融入城市的制度和生活体系,他们中相当一部分人又不愿或无法回归农村社会,于是在两难和困惑中形成了“双重边缘人”的自我认同[6],不仅造成了他们自我人格矛盾和斗争的痛苦,也导致了他们身份的模糊和不确定性。这种认同困境是在“过去”的历史性记忆的乡土文化和“现在”的共时性记忆的城市文化基础上建构起来的[7]。农民工迁移到城市工作生活,不仅居住空间改变要适应居住地,还要从心理、价值观、行为方式等方面适应新环境[8]。而农民工的价值观念和意识形态上的改变却需要漫长的时间,只有从意识上、从内心深处真正地做到彼此接纳与认同,农民工身份的认同才能得以真正的完成[9]。

在实证研究方面,左鹏等研究认为城乡文化的矛盾、户籍管理制度的障碍、家庭和社会性别分工等结构性原因会造成新生代女性农民工在城市的发展呈现出内卷化[10]。而农民工城市社会关系网建构的失败以及在城市生活中产生的“相对剥夺感”、自卑感、谋生的艰难感等心理感受,导致了农民工目前身份自我认同的模糊现状[11]。高亚东等研究发现农民工的农民身份认同在性别、收入水平、工作城市和受教育程度上差异显著,而他们的自我和谐在性别、收入水平、工作城市、受教育程度上差异显著[12]。王春枝认为经济收入、住房状况、乡土记忆都会影响新生代农民工的自我身份认同[13]。胡宏伟研究还发现健康状况、心理压力、工作经验、技术级别、居住环境、社会排斥、工资和年龄显著影响新生代农民工的自我身份认同[14]。张璐等则认为农民工的性别、文化水平、收入、婚姻和行业等因素影响他们自我身份认同[15]。综上所述,目前已有成果主要是从农民工的社会身份特征角度研究其自我认同状况。但农民工社会化是多维社会比较的结果,应综合考虑农民工自身社会身份感知、社会地位认知以及与社会优势群体的社会比较等,本文将就此进行研究。

二、研究设计

(一)因变量设计

根据我国农民工社会生存与发展状况,本文从社会身份、社会地位与城市人身份认知三个层面考察长三角地区农民工自我认同状况。其中,社会身份认知设计为农民、半个城市人、城市人与说不清四个题项。而社会地位认知与城市人身份认知则使用李克特五级量表进行动态程度观测,其中,社会地位认知主要分为下层、中下层、中层、中上层与上层;城市人身份认知设计为1-5五个程度梯度,1为“非常弱”,依次递增为5“非常高”。

(二)自变量设计

为了全面客观考察长三角地区农民工主体特征与生存情况对其自我认同的影响,本文根据国家统计局发布的《农民工监测调查报告》的相关指标标准,设计长三角地区农民工的测量变量。主要包括三个维度:一是人口社会学背景变量,主要包括性别、年龄、受教育程度、婚恋情况等四个指标,其中,农民工年龄按代际情况分类划分为18周岁以下、18-24岁(90后)、25-29岁(85后)、30-34岁(80后)、35-39岁、40-49岁、50-59岁、60岁及以上;受教育程度划分为不识字或识字很少、小学、初中、高中、中专/技校、大专、大学本科及以上等七个梯度;二是打工情况特征,主要包括户口类型、外出打工方式、来打工地时长、居住条件与工作获得渠道等,其中,户口类型分类为本市非农业、本市农业、暂住证、居民证;外出打工方式分类为自己一个人或举家外出(全家或部分家庭成员);来打工地时长依次划分为1年以内、1—2 年、3—4 年、5—6年、6年以上等五个梯度;居住条件根据其条件好坏依次划分为务工地工棚、暂寄宿在亲朋处、乡外从业回家居住、单位宿舍、与他人合租住房、廉租房、独立租赁房、务工地自购房、其他等九类;工作获得渠道则分类为自己通过招聘市场获得、中介介绍、老家亲戚介绍、城里老乡介绍、城里亲戚介绍、城里朋友介绍等。三是工作情况,主要包括工作职业、月收入与每天工作时间等。其中,对于长三角地区农民工的职业划分,本文在参照我国职业划分标准的基础上根据长三角地区农民工实际工作情况进行了调整,具体分类为企业管理人员、个体户/自由职业者、企业一般职员、专业技术人员、商业服务人员、制造生产型企业工人、建设筑业工人、交通运输/仓储/邮政业、批发零售业、住宿餐饮业、居民服务和其他服务业、无业/下岗/失业、其它;月收入则参照了长三角地区各主要城市2014年最低工资标准和农民工的实际收入水平,划分为1000元及以下、1001-1500元、1501-2000元、2001-3000元、3001-5000 元、5001-8000 元、8000元以上等七个梯度;工作时间考虑到当前农民工的实际工作情况分类为8 小时及以下、9-10 小时、11-12 小时和12小时以上四个档次。

(三)数据调研情况

本研究数据系课题组自2014起历时三年在长三角地区主要大中城市,采取分层抽样数据采集法对农民工媒介使用与社会融合进行调研访谈的部分成果。此次调研首先根据我国历年人口普查数据中人口流动较为密集的城市排名,综合考虑东、中、西部地域的均衡分布等因素,选取较为有代表性的15个长三角地区城市为取样地点;再根据近些年来各省市流动人口的数量差异,按比例分配各个城市样本数。在具体调研中,还对各调研地农民工的年龄、收入、受教育程度、婚姻状况以及工作等情况进行了二次分层抽样,尽量做到具有多样性与代表性的统一。本调研先后共发放问卷4000份,回收3840份有效问卷,有效率为96%。

三、研究结果

(一)长三角地区农民工自我认知状况研究

本文首先对长三角地区农民工的社会身份认知(M=2.47; SD=1.197)进行了研究(见表1)。其中各有近三分一的人认为半个城里人(32.1%)或说不清(32.4%),而认为自己仍然是农民的占26.7%,此外,有8.8%的农民工认为自己已经是城市人。

表1 长三角地区农民工社会身份认知分布情况

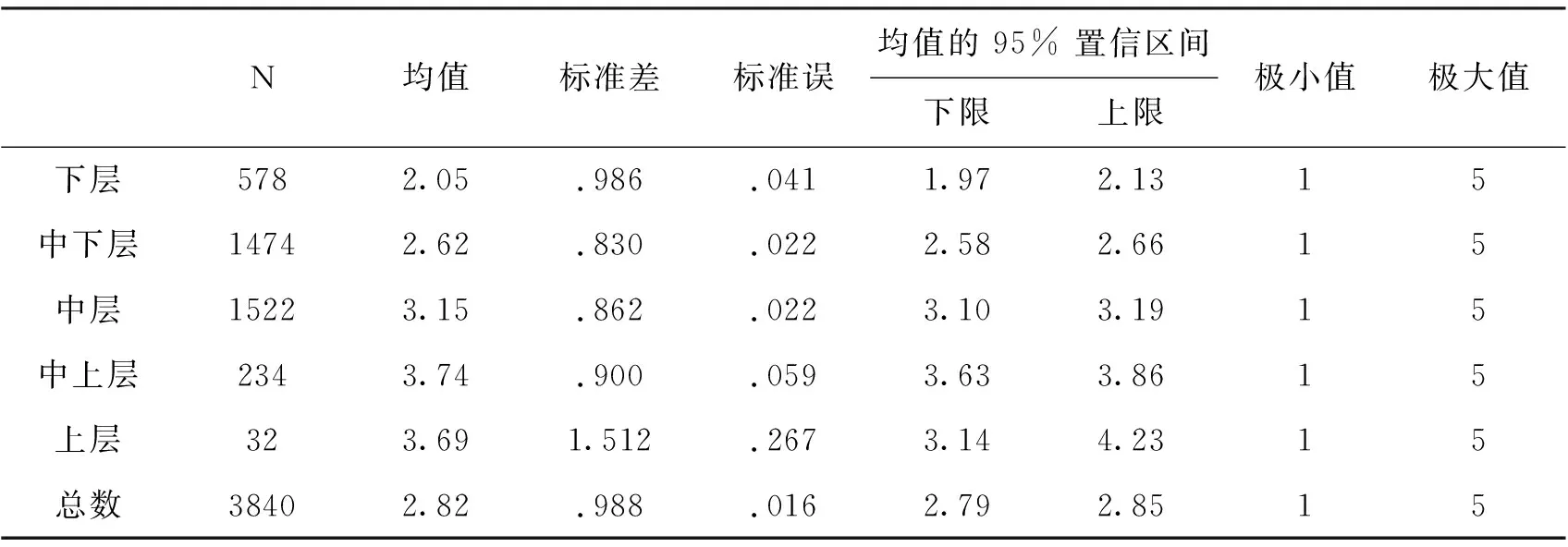

为了进一步锚定长三角地区农民工自我认同情况,本文又对其社会地位认知(M=2.39; SD=0.844)与城市人身份认知(M=2.82; SD=0.988)进行了统计学分析(见表2)。其中,在长三角地区农民工社会地位认知中,认为自己是“中层”与“中下层”的居多,分别占39.6%、38.4%,几乎相当;而长三角地区农民工城市人身份认知中,认为自己处于“一般”程度的最多,占44.1%。

表2 长三角地区农民工社会地位认知与城市人身份认知情况

此外,为了观察长三角地区农民工社会地位认知与城市人身份认知之间的关联性,本文对城市人身份认知与社会地位认知做了ANOVO方差分析(如表3所示),ANOVO组间检验F(4,3835)=253.922,p=.000,ω=.46;线性对比结果均为F(1,3835)=182.521,p=.000,ω=.19。说明长三角地区农民工城市人身份认知对其社会地位认知呈强显著性,二者线性相关。其中,长三角地区农民工的社会地位认知在“中上层”(M=3.74,SD=0.9)程度以下与城市人身份认知水平成正比,在“中上层”均值达到最高峰值,但“较高”到“非常高”(M=3.69,SD=1.512)阶段时长三角地区农民工的城市人身份认知有所下降(见图1)。

表3 长三角地区农民工社会地位认知与城市人身份认知交差分析

注(1)Levene 显著性为<.001。(2)均值相等性的键壮性检验Welch、Brown-Forsythe均<.001。

图1 长三角地区农民工社会地位认知与城市人身份认同均值图

(二)长三角地区农民工自我认同影响因素研究

为了系列了解长三角地区农民工主体特征、打工以及工作情况对其自我认同的影响情况,本文进一步对长三角地区农民工的社会地位认知与城市人身份认知做了线性回归分析,(见表4)。结果可知,对于长三角地区农民工社会地位认知而言,人口社会学特征变量中,性别、年龄、受教育程度呈显著性,其中性别、年龄为负相关,受教育程度为强相关,说明女性、年龄较轻、受教育程度较高的长三角地区农民工的社会地位认知较高。在打工情况中,外出打工方式呈显著性,户口类型、来打工地时长、居住条件与工作获得渠道呈强显著性,其中来打工地时长为负相关,说明与家人一起外出打工,尤其是,来打工地较短、居住条件较好、持城市户口、找工作时有一定的人脉资源的长三角地区农民工的社会地位认知较高。在工作变量中,工作职业呈显著性,月收入、工作时间呈强显著性,其中工作职业与工作时间为负相关,说明职业级别较低、月收入较高、工作时间较少的长三角地区农民工对自己的社会地位认知越高。

表4 长三角地区农民工社会地位认知与城市人身份认知回归分析

注:(1)括号内是标准误。(2)*p≤0.5,* *p≤0.01,* * *p≤0.001。(3)F检验中p<0.05。

而对于长三角地区农民工群体城市人身份认知而言,人口社会学变量中,性别、年龄、受教育程度呈显著性,其中性别、年龄为负相关,受教育程度为强相关,说明女性、年龄较轻、受教育程度较高的长三角地区农民工的城市人身份认知较高。在打工情况中,户口类型、居住条件呈显著性,其中,居住条件为强相关,说明偏城市户口、居住条件较好的长三角地区农民工对自己的城市人身份认知较高。在工作变量中,月收入、工作时间均呈强显著性,其中工作时间为负相关,说明月收入越高、工作时间越少的长三角地区农民工的城市人身份认知越高。

四、结论与讨论

(一)长三角地区农民工向上社会流动的意愿很强

由表1的分析结果可见,当前长三角地区农民工对自己的社会身份认知出现了分化。其中,尽管有部分农民工对自己的社会身份认知比较模糊,但有超过三分一的农民工认为自己正处于农村人向城市人转型阶段,有近十分之一的农民工认为已经成功转型成为城市人,而认为自己仍然是农民的不足四分之一,这说明长三角地区农民工向上社会流动的意愿与能力很强。

(二)长三角地区农民工自我认同正处于积极转型期

就总体而言,虽然有部分长三角地区农民工对自己的社会身份认知模糊,但研究也发现,长三角地区农民工的社会地位认知与城市人身份认知都相对比较稳定。其中社会地位认知均值为2.38,处于“中下层”与“中层”程度之间,而其城市人身份认知均值为2.82,接近于“一般”程度,可见,长三角地区农民工的城市人身份认知程度略高于其社会地位认知程度,说明当前长三角地区农民工正积极处于由传统农民向现代城市人转型过程中。同时,研究也显示,长三角地区农民工社会地位认知和城市人身份认知呈线性关系,其中,社会地位认知在“中上层”程度以下的长三角地区农民工与其城市人身份认知水平相互促进,但社会地位认知在“中上层”认知以上的农民工相对其城市人身份认知有所下滑,可见,中上层是长三角地区农民工社会地位与城市人身份认知的临界点,再向上流动存在着一定的社会惰距与倦怠现象。

(三)长三角地区农民工自我认同受其社会背景的影响

通过对比社会地位认知与城市人身份认知的影响因素,回归结果发现,除了外出打工情况外,长三角地区农民工的人口社会学与工作情况对其社会地位认知与城市人身份认知影响因素基本相同,主要包括性别、年龄、受教育程度、月收入、工作时间等,说明长三角地区农民工这两个维度的主体特征对其自我认同起到同步催化作用。而在外出打工情况中,户口类型、外出打工方式同时与长三角地区农民工的社会地位认知和城市人身份认知显著,说明这两个因素是他们自我认同的重要影响因素。此外,对于长三角地区农民工社会地位认知而言,外出打工情况中的各个题项都呈显著性。因此,从总体上看,长三角地区农民工的人口学变量与打工情况对其社会地位认知与城市人身份认知的影响显著趋同,而打工情况对社会地位认知的影响更广泛。

本文分别从社会身份认知、社会地位认知与城市人身份认知三个维度探讨了我国长三角地区农民工的自我认同情况。因篇幅的限制,对其显著影响因素做细分研究以及如何实施农民工城市融合路径等内容并没累述,这些将在后继研究中加以落实。

——长三角油画作品选之四