中国古代核心城市变迁与雄安新区*

唐 杰 张 猛

引 言

古代城市兴起既是生产力水平提升的标志也是社会发展的动力。人类进入农业社会以后,伴随着资源利用和人口增长,城市发展从聚落到星星点点的小城镇,到区域性中心城市,甚至形成全国性中心城市。我国拥有独特的地理条件,古代中国人口疆域扩大与由北及南的渐次经济开发过程对全国性中心城市的形态产生了重要影响,尤其表现为政治中心与经济中心的分离。长安与洛阳孰轻孰重的问题在古代曾争议了几百年,自西汉至唐漫漫千年的历史选择中逐渐形成了以长安为全国政治中心城市,以洛阳构成全国性经济中心城市,长安-洛阳成为影响全国城市进程与走向的全国性中心城市轴线。长安与洛阳长期是中原两大中心,也是政治经济重心在黄河流域水平摇摆的两个支点。长洛一体肇始于西周,兴盛自汉代,鼎盛于隋唐,密不可分,构成了中国历史上,长达千余年西京长安与东京洛阳居万方辐凑、统领全国的地理中心地位。赢秦统一天下,以咸阳为都城,兴筑驰道,通达全国。汉唐皆都长安,与秦咸阳只一水之隔,自然地理条件交通区位可谓是一脉相承。长安是中华文明最璀璨的名珠,跨越渭河,咸阳演变为汉长安,并汉城而有隋大兴城,最终而成了近三百年辉煌的国际化大都市。洛阳称得上是支撑长安的基座。自秦至唐的中国古代城市史差不多就是长安-洛阳超级中心形成、相互支持,相互竞争,共生共荣,并带动了南北协同发展的历史。长安-洛阳曾是我国古代最发达、最重要城市群,引领了江南、山东、山西等古代大经济区之间大规模商品流通和物资集疏运,带领了4000里运河沿线城市的发展。自唐代以后,中国城市发展的主轴线迁移,传统的西北-东南走向的长安与洛阳轴线逐步被南北走向京-扬(杭)、京-沪城市主轴线所替代。回顾历史与拷问现实,我们不无惊讶地发现,古代长安-洛阳退出全国中心城市地位经验教训对当前京津冀城市群的发展演变具有重要的借鉴意义。

本文以下包括三个部分,一是分析长安-洛阳崛起成为古代中国政治经济文化中心的经济基础;二是分析长安-洛阳从全国性核心城市退化为非核心城市的主要原因,包括传统的生产方式造成生态破坏,比较生产效率下降,城市空间分布不合理加剧古代关中地区和中原地区经济能力的衰落等;三是回顾我国全国性中心城市最终演变为北京-上海轴线的内在必然性,并且以史为鉴,温故而知新,当前京津冀城市群的经济发展存在诸多问题,为防止千余年前长安-洛阳衰败历史的重演,首要是改变京津冀发展的传统模式,奠定未来千年的新发展格局。

一、长安-洛阳,中国古代的超级城市轴线

(一)长安-洛阳的区位优势

以现代经济地理的视野观察长安-洛阳城市轴心,从西北到东南不过400公里,但在西汉至唐的千余年时间里,选择西部的长安抑或东部的洛阳为都城是事关国本的重大政治与经济议题。史载,公元前202年,刘邦即帝位于定陶的汜水(今山东定陶南)之阳。刘邦群臣多来自山东(今河南崤山以东广大地区),劝说刘邦择都洛阳,唯有娄敬建议定都关中,刘邦不决问计张良。张良说:雒邑(洛阳古称)城郭仅数百里,田地太薄,四面都是平地,容易遭受到攻击。反观关中有函谷关、陇蜀的沃野千里,南有富庶的巴蜀,北有胡人畜牧,物资供应充沛,可以在三面防守,向东牵制诸侯,只要握住渭水通运京师,当东方有变,就可以顺流而下。正所谓金城千里,天府之国。刘邦遂拜娄敬为郎中,赐姓刘,即日西都关中。

汉光武匡复汉室,定都于洛阳。都长安还是都洛阳,在东汉时期仍然是持续争论的话题。当时的都市赋,如《论都赋》(杜笃)、《反都赋》(傅毅和崔骃)、《两都赋》(班固)、《二京赋》(张衡)等,都涉及到这一争论。班固的《两都赋》文采飞扬,自古被视为最具代表性的“都赋”,至今读来也极具历史和现实意义。班固在《两都赋》序言中直言,“西土耆老,咸怀怨思,冀上之眷顾,而盛称长安旧制,有陋雒邑之议。”在《西都赋》中,班固借西都宾之口,描绘了长安作为核心政治经济中心所具有的优越地理位置:据崤函、眺望终南,遥视北山,依傍龙首之山,挟带沣灞二水,是谓长安攻守兼备的地理优势,而汧水流于西、黄河、泾水、渭水等曲折蜿蜒是谓关中平原沃野千里,古代九州中最膏腴的良田。周朝凭此而如龙飞腾,秦朝凭此而虎视东方而统六合。后事证明,在汉高祖刘邦翦除关东诸王,武帝收服匈奴等重大战略性事件中,长安和关中平原都发挥了充分的政治经济军事中心的制内御外的地理优势。

在中原农耕文明产生和成熟的过程中,始终存在着边疆少数民族进取中原的压力。自赢秦后,关中平原作为统一中国的战略要地的作用改为向西防御和进攻的必经通道,战略地位曾持续上升。秦汉唐都曾大规模用兵于西北,所需军粮需从山东调运。汉唐不仅要抵御匈奴和突厥侵入,还要有能力经营西域,打通丝绸之路。自汉至唐,有关长安与洛阳优劣之争不断,但两座城市相依相生雄踞古代中国政治经济核心地位。西汉晚期,从函谷关外调运更多的农产品进入关中已常态化,洛阳的经济地位愈发凸显。自秦汉开始至唐代最终完成了古代中国政治中心与经济中心分离格局,以长安-洛阳为核,自西北向东南的超级城市轴线达到了历史高峰①陆威仪:《哈佛中国史·世界性帝国-唐朝》第二章“帝国的地理环境”中阐述了中国古代心脏地带-关中经济政治地理在唐代特征,八世纪以后,一个从西北到东南的新地理政治轴心明确界定了唐帝国的结构。在边远的西北,朝廷控制的主要藩镇阻挡了吐蕃与回鹘持续不断的侵袭。关中与都市比邻于其东南。沿轴线向更远的东南则是肥沃的长江下游。中信出版社,2016年。。

(二)秦汉之际富庶的关中平原

传统社会发展与国力强盛的根基是田野之辟与仓廪之实。在《管子·治国篇》中写到:“地之守在城,城之守在兵,兵之守在人,人之守在粟。故地不辟,则城不因。善为国者,必先富民。粟少则人贫,田垦则粟多,粟多则国富。故禁末作,止奇巧而利农事。”中国古代渐次开发的三大平原,在司马迁《史记·货殖列传》中把中国经济区域分为山东、山西、江南与龙门碣石以北四个部分。古代地理常以崤函为界划分山西和山东,相对于周兴起于西方而言,山东或是太行山之东之意。崤山在今河南三门峡市和灵宝市之间,函谷关在崤山之上,战国时代成为秦国和山东诸侯分界处。江南泛指长江流域,与黄河流域自然地理条件大不相同,故单列为一区。龙门碣石是指碣石山到龙门山作为分界线,经过今天的北京市、太原北、吕梁山南段,龙门碣石是我国古代农牧地区的分界线,主要生产牲畜、肉类、皮毛等重要物产,对农业经济带具有重要的价值。

河东泛指以三河地带为中心的中原地区,秦汉时代的三河地区包括了黄河以北的华北平原,称为河内;以及山西南部的河东以及黄河以南华北平原河南。三河地区大致就是今天的黄淮海平原,为各个地质年代由黄河泥沙长期冲击而成。黄土淤泥,土质肥沃,结构疏松,容易用简单拙陋的工具开垦,境内主要是广阔无垠的平原,没有崇山峻岭。除黄河外,北面有海河水系,南面有淮河水系,降水量不丰富但集中于农作物生长季度,因此成为最早开发的经济区和政治中心区域。

关中地区的中心是长安,向南连接巴蜀,西北方向接壤甘陇。傅筑夫先生有关中国古代经济区的研究指出相对于古代山东或是中原地区,山西地区的经济开发要晚得多②参见傅筑夫:《中国古代经济史论丛》,人民出版社,1988年。。到了周文王时代,基本上仍然是氏族社会,农业生产力的低下。到了周秦时期,关中的发展突飞猛进。《诗经》中描写农业繁荣兴旺的农事诗几乎都是以关中为背景的。“黍稷稻梁,农夫之庆”“我仓既盈,我庾维亿”记述了有泾渭漆沮诸水的流灌关中平原丰收的情景。西安、咸阳之间的夏商遗存的考古发现很少。西周遗存有宝鸡、周原和丰镐3个中心。自西周经战国时代,山西地区开发顺序由西向东拓进,由牧业向农耕的变迁。秦人原本是以畜牧业为主,在汧渭两河交汇的地方起步,逐渐向东发展,并成为农耕民族,经历了商鞅变法后秦国开始崛起,秦都由雍东迁到了咸阳。《史记·商君列传》记载,商鞅颁布的新法,大力发展农耕,肥沃的渭河下游平原得以充分利用,成就了战国辩士口中秦地“田肥美,民殷富”“天下之雄国也”的赞美。最终,秦国以粟多、国富、兵强,挑战规模庞大的东方六国,渐次统一,奠定了关中平原近千年的经济、政治、文化优势。傅筑夫先生指出,关中地区对重大历史变革所起的决定性影响,秦以后仍在继续。例如,楚汉之争的结局,汉王朝的兴起与巩固,决定性的支配力量仍然是关中优越的地理条件和雄厚的经济基础。如从单纯的军事力量对比看,刘邦的兵力远不如项羽。项羽火烧阿房宫东归彭城后,几乎无战不胜,刘邦屡战屡败,甚至溃不成军,但因为有萧何镇守关中提供充足的物力支持,帮助刘邦取得了最后的胜利。

(三)长安-洛阳城市轴线与古代城市群形成

首先是长安的核心地位得以确立。从周代丰镐二京始,历经秦之雍、栎建设,自汧、雍以东至河出现多处郡县。汉代长安附近实施“陵邑制”,《太平寰宇记》卷二六中记载,长陵、茂陵的规模是一万户,另外五陵规模减半,由此逐步形成了有人口数万的新市镇。唐开元年间全国设置十五道,长安所在的是京畿道,包括一府四州,土地面积约五万平方公里。在长安东、东北和西方向上,有四个州治,42个县治,距长安最远不过150公里,构成了当时最大的城市群①穆渭生:《唐代关内道军事地理研究况》,博士学位论文,陕西师范大学,2002年。。唐代上承隋代开凿大运河之利,素有江河帝国之称,水运较陆运发达,长江流域的出产也能供给长安,大运河沿岸形成了一批交通贸易的河港城市。东南郡邑无不通水,杭州(余杭)、苏州(吴郡)、淮安(楚州)、商丘(宋州)也因水运得到很大的发展。

其次是洛阳的兴盛。唐代在伊洛河盆地旧址不远处建设了规模更为宏大的东都洛阳新城。公元 684 年,武则天改东京为神都,洛阳达到了历史上的极盛时期。洛阳水路沿着黄河向南转大运河可以到杭州,向北能到涿郡,向东到海,向西抵长安,洛阳成为全国水运枢纽,货物转运与仓储集散中心,全国大约一半的粮食都集中在这里。河渠上被各地来的船塞满;道路上商旅贸易车马严重堵塞交通(《元河南志》),洛阳俨然是一座新兴的水陆贸易中心城市。洛阳也是丝绸之路的东端起点,中原城市群的核心—邯郸、临淄等早已是著名城市,分别有制盐、造铁、丝绸、桑麻、等手工业发达,地小人众,俗俭啬好财②丁海斌:《谈中国古代陪都的经济意义》,《辽宁大学学报(哲学社会科学版)》,2017年第1期。。

三是唐代大城市跟随长安-洛阳城市主轴线的扩张而发展。据《隋书·炀帝纪》大业六年(公元610),隋炀帝徙天下富商大贾数万家于东京,全城人口超过百万。唐代开元年间,长安人口也已是号称百万。地处长江下游的扬州,取运河之便成为黄淮与长江和太湖流域物资交流的枢纽,当南北之大冲,百货所集,为漕运及盐的转运中心。中国古代的城墙厚重,具有堡垒要塞的性质,能为贸易活动提供安全的保障,所以随着经济的发展,城镇除政治与军事功能之外还会集手工业、商业、娱乐为一体,各种商业、娱乐活动日益繁荣。比首都商业形态变化更重要的是新城市中心的出现,这些城市的繁荣与存在得益于沿大运河的大宗商品贸易。在这背后是长途贸易的商品从奢侈品转向日用必需品。这种跨地域贩卖大米、木材以及全国各地特产的商品贸易改变了中国的区域经济布局。很多位于长江以南贸易路线上的城市规模逐渐扩大,也变得越来越富裕。从江都过长江就是京口,到八世纪中叶,来自京口抵达都城的商船数量仅次于来自江都的船只。京口东南是苏州和杭州,繁荣的杭州沿着运河常年停泊有3万艘船,一字排开可达十五公里。”③陆威仪:《哈佛中国史·世界性帝国-唐朝》第四章“城市生活”。

西汉时期,司隶州、豫州、兖州等北方十州的城市数量为1187个,交、益、扬、荆等长江流域四州的城市数量为391个,约为北方地区的1/3;东汉时期,长江流域四州的城市数量为383个,北方诸州的城市数量减少至798个;唐元和年间,位于长洛城市轴线上的府州县有390个,不包括西北陇右的北方四道府州县总计为725个;与长洛城市轴线关联密切的长江中下游三道的府州县达到了559个,受运河贸易影响最大的淮南和江南道府州县为363个①相关数字取自:何一民、王立华:《论中国古代城市空间分布的变化与特点》表3-表4,《史林》,2016年第5期。。由此可见,长洛城市轴线在唐代达到高峰时在古代中国经济政治及城市化中的地位与作用。

二、生态、人口、运输成本与古关中经济区的衰败

古代中国的长安-洛阳城市轴线作为政治经济和航运交通中心,地位显赫千年未移。关中地区拥有发达的农业是长安-洛阳城市轴线兴起的基础。西汉后期,传统山东地区经济逐渐恢复,农业生产力开始超越关中地区,但因有洛阳为支撑,关中仍然具有政治经济的区位优势。到唐代中期,长安-洛阳城市轴线达到鼎盛时,关中地区经济已经几乎无法支撑巨大的人口、政府以及驻军,从长江中下游和黄河中下游经洛阳向关中汇聚资源成为难以支持的负担。繁荣长安-洛阳城市轴线的至尊地位骤然下降看似是源起于“安史之乱”的偶然现象,实质上是具有历史发展的必然性。从整体看,一千年前发生的,长安-洛阳城市轴线的退出主要来自三方面原因:一是生态恶化,自然灾害频仍;二是人口增长与粮食短缺;三是不堪重负的交通运输体系。

(一)关中地区开发与生态恶化

如王维名句“渭城朝雨浥清晨,客舍青青柳色新”所言,关中平原曾经气候湿润,垂柳婀娜。竺可祯先生开创的中国古代气候变化研究表明,历史上的关中平原气候温润,至唐代气温亦比现代要高1~2℃②朱世光,王元林,呼林贵:《历史时期关中地区气候变化的初步研究》,《第四纪研究》,1998年第1期。,与八水绕长安自然地理优势相契合,经过历代开发,关中平原具有其时最发达的灌溉系统,但唐代的关中平原却是灾害频仍③赵建勇:《唐关中农业与长安城粮食供应研究》,西北农林科技大学硕士论文,2008年。:初唐(618~712)发生各种灾害40次,其中,一年内三次或两次连续遭灾的年份分别有3次和7次,连续三年或四年成灾的次数分别有3次和2次;盛唐时期(712~755)的气候状况明显优越,从开元二年(714)到天宝十三年(754)40年里,只发生了8次水灾,只有2次连续2年的灾害,其余为单发的雨水灾害;中晚唐时期(756~904)共发生灾害84次。连续两年旱灾发生了3次、水灾5次,连续四年的旱灾1次,连续3年的水灾1次。此外还有霜冻、冰雹、传染病等。史书中水旱之际常有食人记载。如《旧唐书》记载,贞观年间(627~628)连续灾年“关中饥,至有鬻男女者”,“关中旱,大饥”。唐末中和二年连续三年饥荒(882~884)“关中大饥”,“贼俘人为食”,“关内大饥,人相食”。

唐代关中平原频繁的灾害与秦汉时期开展了庞大的建造工程,导致关中平原和周边山地原始森林被大量砍伐关系密切。到隋唐时代,关中平原森林砍伐殆尽。据测算,唐代建设长安城所需消耗森林1530平方公里,长安所需木材来源已经至岐山和陇山④崔玲:《汤长安城市建设与生态环境恶化关系研究》,《华中建筑》,2009年第5期。。此外,为解决粮食问题,政府鼓励垦荒种粮,加剧了生态环境恶化。森林资源的丧失造成水土流失加重,种植面积减少和农业效率下降,还造成水源涵养功能降低,洪灾更加频繁。秦开郑国渠,溉田4万顷,汉开白渠,复溉田4500顷,唐永徽中,两渠所灌溉农田仅万余顷,大历初期(公元766~779)减到6200顷,不足汉代的1/7,长期采用灌溉方式也造成土壤肥力耗竭和盐碱化等影响,农业生产条件不断恶化。盛唐以后,关中地区的农业生产日益局限于粮食种植,经济结构单一,农业生产效率持续下降①王明德:《论中国城市东渐》,《殷都学刊》,2007年第8期。。百万人口的长安,在非化石能源的时代,一年要烧掉的成材树木近100万株,约一平方公里,由此带来突出的水土流失、地表侵蚀、沟壑化、水源短缺等问题②史念海:《黄土高原历史地理研究》,黄河水利出版社, 2001年。。这就是傅筑夫先生(1988)曾经考察过的自汉代以后,由于缺乏革命性的技术创新支持,土地边际收益持续递减,关中平原从勃兴而归于衰落③傅筑夫:《中国经济史论丛—“古代重大历史变革的地理因素和经济因素”》,人民出版社,1988年。当然除傅筑夫先生的分析外,关中生态环境恶化也深受西部边疆少数民族与中原王朝之间战争的影响。每当失去牧场资源时,中原王朝被迫在西北地区饲养战马,加上牧民砍伐树木盖房子和采暖,森林植被逐步从河谷地带即到山地边缘,唐代中期后京畿地区北部森林植已经完全消失。这与公元七八世纪吐蕃崛起并持续威胁并控制西域乃至河西走廊有密切关系。。

(二)人口增长、灾害频仍与粮食短缺

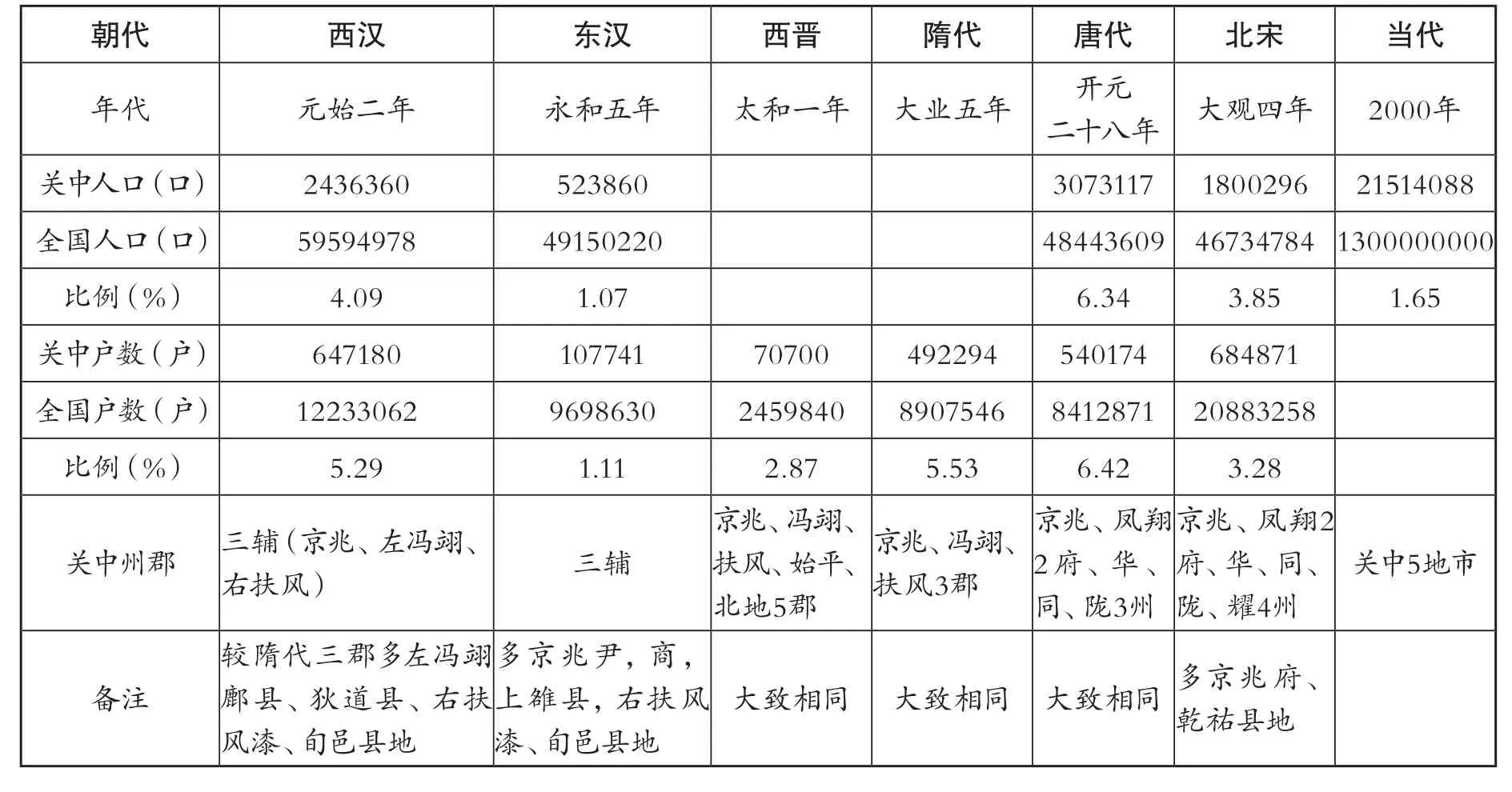

秦统一中国时关中地区人口应已在300万以上,约占当时全国人口数的七分之一。以下表1为关中地区的人口变化对比。可以看到,西汉元始2年(公元2年)关中人口243.6万,占其时全国人口的约4.1%;东汉永和5年(公元140年)仅为52.4万,占全国人口的1.07%;唐开元28年(公元740年)人口307.3万,占全国的6.34%。不过这应该不是关中地区人口占比的历史最高值。大致相同的人口规模,大致相同的地区范围,赢秦可据关中扫六合,汉武可凭此北击匈奴。

表1 历代关中人口在全国总人口所占比例的统计

“唐都长安,而关中号称沃野,然其土地狭,所出不足以给京师,备水旱,故常转漕东南之粟。”④《新唐书》卷54《食货志》。短短四十个字包含三层含意,一是唐代号称八百里秦川的关中地区,相对于大唐首都所产粮食已经不足以满足供应,这值得更加深入的研究。需要引起关注的是,唐代关中人口分布是极不平衡,过度集中于京兆府,过于集中于长安是一个突出问题,其中,京兆府人口约200万,长安城人口上百万人,实际约为85万人①张小明、樊志民:《生态视野下长安都城地位的丧失》,《中国农史》,2007年第3期;赵建勇:《唐关中农业与长安城粮食供应研究》。。按今天的陕西省范围看,关中地区面积不到1/5,而人口却集中了3/4②邹逸麟:《历史时期黄河流域的环境变迁与城市兴衰》,《江汉论坛》,2006年第5期。。高度商业化的中心大城市对应着衰败的农村和经济活动素质低下的中小城市应该是畸形城市化的象征。

唐代屡次发生了中国历史上绝无仅有的皇帝食不果腹的凄惨景象。唐代东京洛阳具有远比长安更强大的粮食储备系统。唐高宗时代每遇到关中受灾,李治和武则天率文武百官到洛阳就食成为惯例。永淳元年旱灾与蝗灾并至,跟随唐高宗去洛阳逃避天灾的官员及随从,居然很多人饿死在路上。

(三)不堪重负的交通运输体系

唐代依赖运河体系运送东南地区粮食到长安成为常态,但查唐代相关记载,漕运粮食到长安的数量除开元天宝年间超过200万石/年外,其余年份不过50万石。相对于关中地区的粮食生产能力最高不超过1/10,平均仅是1/40。因此,所谓关中农业边际生产力递减造成关中衰败以及古代中国长安-洛阳城市轴线衰败的说法有可能是过于简单了。更加准确的判断应当是,农业边际生产力不仅表现为农民耕种过程的单位劳动边际效率,更重要的应当是包括生态效应在内稳定可持续的综合性的边际产出效率。关中地区在唐代自然灾害过于频繁、水旱蝗灾引起大饥荒概率很高,应当与气候变化有关,但主要还是受人口与经济发展引起的生态破坏,农业生产失去了稳定发展条件有密切关系。

大业四年(608年)隋炀帝开永济渠,经南运河直抵涿郡蓟县(今北京),大业六年重修京口(今镇江)至余杭(今杭州)的江南河,南北大运河完成,总长2000余公里,沟通了河海江淮钱塘江五大流域,形成了以长安-洛阳为轴心,向东北、东南、南方扇形辐射的水运交通网③辛德勇:《长安城兴起与发展的交通基础—汉唐长安交通地理研究之四》,《中国历史地理论丛》,1989年第2期。。唐代以此为基础逐渐形成了完整的漕运体系,江南漕粮到洛阳有大运河之便,时间有保证且成本较低,但是问题发生在最后的阶段,漕运粮食出洛阳到长安的路程不过十之二三,成本却是十之过七。主要原因在于,由洛阳向北河流密度小,流量随季节交替而涨落悬殊,冬春有冰封期等自然条件的局限,通航里程与时间都没有保障,唐代自长安到华阴永丰仓之间漕运不畅,特别是关中地区遭遇饥谨时,更非陆运不可。300里的距离需要用大量牛力挽车转运。由南船转北畜(马、牛、驴)的运输成本差异巨大。从洛阳到陕州(今天三门峡市陕县)必经高差约六七百米的三门峡砥柱,艰险异常。唐代景云年间为避开险要的三门峡,改在河阴、太原两仓间改为陆上运输,雇用牛车1800乘,輓牛死耗,有时竟达十之八九。陆运与民争牛,妨害农稼,以至有“斗钱换斗米”之说。

唐代一直有大力发展关中漕运,但由于渭水流量不足、泥沙过盛,运输成本高企始终是一个无解的问题④全汉升:《中国经济史研究》,“唐代物价的变动”,中华书局,2011年。。这也是唐代倾全力提高关中地区粮食自给水平的内在动因。德宗贞元以后关中粮食自供能力曾显著增强,漕粮大幅度下降,包括粮价在内的物价曾出现了持续70年下跌,全汉升认为,改租庸调为两税法引起钱重物轻,农民要用更多的粮食换成货币交税,是粮价下跌的一个重要原因。两税法使农业实际税负提高,从短期看,农民需要种植更多的粮食,关中粮食产量因此提高;从长期看,谷贱伤农,农民积极性下降,加之单一种植会加剧生态环境恶化①李维才:《唐代粮食问题研究》,山东大学博士学位论文,2011年。。关中地区粮食生产逐渐从唐初丰年平衡,灾年靠漕粮,转变为农业供给无论是丰年还是灾年均不足以自给的局面。关中平原经济因此走向衰退,唐政权社会控制力不断减弱,最终走向了败亡。长安与洛阳先后在唐末的战火中毁灭。所不同的是,从西汉至唐,长安和洛阳曾多次毁于战火,关中平原和中原地区恢复繁荣后都能够支撑长安与洛阳重新崛起;而当衰败的关中平原失去了支撑古代中国政治经济中心的能力,长安-洛阳不可避免地双双从超级城市的位置上滑落,辉煌不再。古代中国城市群的主轴线从传统的东西走向的长安和洛阳,转为南北走向的北京与扬州(杭州),最终演变为今天的北京与上海轴线。

三、从东西轴线走向南北轴线

唐末,长安和洛阳退出全国性中心城市轴线后,新的中心城市轴线长期徘徊于江淮之间不能建立稳定的格局。宋代江南经济发展水平进一步发展,甚至出现了现代市场经济的萌芽,但由于北方缺乏强有力的安全保障,南方的经济无法持续。元朝定都大都(今北京),燕王朱棣取皇位后,定都北京,改南京为陪都,到元明时期才逐渐形成了南北走向的北京与江都(杭州)中心城市轴线,清代南北主轴线格局得到进一步发展。自江南开发以来,长江中下游地区始终是我国的经济重心所在,而杭州让位于上海与近代开始的全球化进程密切相关。北京作为政治中心无论是古代还是现代都难有出于其右者。进入21世纪,中国经济发展已经取得了重大的成就,成为世界上具有影响力的大国,进入了一个新的阶段,要统筹好的是国内国际两个大局,北京-上海中国的城市主轴线更加重要,关系到中国的和平稳定发展。

(一)江南开发与上海成为中国城市主轴的南方支点

有关江南崛起的论述如汗牛充栋,以至于做一篇综述都会殊为不易,本文仅采众史家之定论而言。一千多年前,江南崛起。适宜的自然条件,多元化的生产方式,更多的农产品剩余催生了比较发达的商品经济形态,使得江南,特别是长江中下游地区的农业劳动生产率一直高于北方②与我国史家观点有所区别的是,陆威仪在哈佛中国史《世界性的帝国-唐朝》“第6章外部世界”中指出的,唐代不仅面对着吐蕃对西域的窥视,以及阿拉伯的东来,更主要的是东亚形成及南海的贸易引起了唐代中国的关注,传统以内亚为单一方向的国家战略转向东西双向的国家战略。国家战略方向的改变对城市中心轴线的选择产生了重要影响。中信出版社,2016年。。南方城市、城市群开始成为我国城市轴线上端点后,终结了历史上河西和山东地区三河平原之间农业生产效率交替上升争夺中国经济中心的格局,而这也构成了长安-洛阳东西向城市轴线退出我国古代城市主轴线的主要原因。

一个特别值得注意的问题是,同样是传统农业社会,古代山东三河平原和关中平原都曾经陷入经济开发初期生产率提高,持续开发后生产率递减,人口膨胀引起竭泽而渔的生态破坏这一怪圈。但江南地区自大规模开发以来并没有出现明显的土地边际生产率递减,以及农业综合要素生产率递减的情况。比较普遍的解释是,相对于北方地区,历史上江南受战乱破坏程度低,时间也相对较短,农业主要作物的选择和农业技术的使用上也具有北方不曾具备的优势。陆威仪(Mark Edward Lewis)对唐代江南崛起过程中农业变革进行过多角度描述:农业革命影响是首位的,其中包括了良种技术,耕作农具以及施肥技术等,不过在长江流域开发与黄江流域开发中比较突出的差别是,江南地区地势低洼、多沼泽,河网密布,或是多山地貌,因此出现了蓄水、圩田等与黄河流域差异很大的生产方式①陆威仪:《哈佛中国史·世界性的帝国-唐朝》,第107~128页。。与北方大田作物不同,水稻几乎不需要轮作,也不会导致灌溉农业出现的土地盐碱化问题,水稻生产的劳动与土地利用密集度要高得多,小规模土地和家庭生产就可以达到较高的农业规模经济,农业生产的商品化较高。这一差别形成了我国古代江南开发的一大特征,即专业化生产与农民剩余产品的商品贸易。值得关注的江河纵横与河网密布为江南商品经济发展提供了远较黄河流域更加便利交通运输条件。这也是茶丝糖等经济作物以及更发达的手工业能够持续发展,占江南农民家庭收入比重远高于黄河流域的一个重要因素。这引起我们重视区域发展中一个非常深刻的现象,两个区域初始点的微小差距,可能在长期发展中会演变成为极大的增长方式差别。

彭慕兰 (Kenneth Pomeranz)对江南与黄河流域农业生产方式初始差别引起的长期经济与生态差异提供了一个很合理的解释②彭慕兰:《大分流—欧洲、中国及现代世界的发展》,史建云译,江苏人民出版社,2010年,第25页。。18世纪中叶以后,中国北方和内陆开始出现了明显的马尔萨斯贫困增长,人口增长开始超越农业生产能力的增长。人口繁衍需要更多的粮食,农民以破坏生态为代价开发土地,农业生产率持续下降,需要更多耕地,砍光距河流近的树木后逐渐毁弃草场、森林造成大规模的水土流失。农业生产结构越来越单一于口粮生产,人均收入不增长,贫困引起市场进一步萎缩的恶性循环。相对于北方、内地,江南地区通过发挥专业化优势,生产和出售高价值农副产品,购入足够的粮食与木材,手工业的发展和更广泛的商业活动,保持了较高的生活水平,从而避开了传统经济常见的马尔萨斯贫困陷井。《宋史·苏轼传》中记载苏轼治西湖的历史,在今天看来是堪称经典的,农业与城市开发与生态修复并重,实现良性可持续发展的经典。

千年一瞬,进入工业化时代后,江南地区(尤其是长江中下游)的经济发展过程仍然与历史有着千丝万缕的传承关系,依托发达的专业化生产体系,城市分工体系和始终保持着明显高于全国的综合要素生产率。鸦片战争后上海开埠,上海逐渐从一个普通的沿海县城发展成中国最大的城市之一,成为全国经济中心。上海取代了杭州的地位,成为中国城市主轴的一端支点,体现了中国经济重心所在和中国融入全球化的双重现实。

(二)北京是中国政治格局稳定与发展的必然选择

自长安-洛阳退出全国性城市主轴线后,我国古代政治中心几经辗转,定都北京成为唯一选择。其时的北京,气候温暖,水泉丰沛,宜于农牧,又是南北交通的枢纽,面对来自北方军事威胁,北京易于防守,也具备高效调动全国性资源的优势,这些都是有利的地理条件③李孝聪:《中国城市的历史空间—北京城市地域结构启示录》,北京大学出版社,2015年。。

北京地处古燕云十六州的核心,东西宽度约600公里,南北长度约200公里,面积约12万平方公里;处在广阔平坦的华北平原的最北端,有燕山山脉和今山西北部多山地带天然的军事屏障。燕山外围有两个最主要的来路,一个是居庸关、紫荆扼守的大同盆地至桑干河谷,通向蒙古草原;一个是山海关扼守的辽西走廊,通辽河流域。宋《辽国志》云:“幽燕诸州,……一夫当关,万夫莫前也。”石敬塘于公元938年将燕云十六州送于辽国,失去燕云十六州的屏障,北宋自立国就处于辽国的战略压制之下,平原之上只有凭借今天雄安境内的瓦桥关抵挡辽金攻势,几无战略主动,直至灭亡。时隔432年的1368年,明太祖朱元璋派徐达收复燕云,才有了稳定的向北防御的战略纵深。

明代依赖大运河漕运供给,定都北京,素有天子守国门之称。古代中国的主要安全威胁均来自北方,迁都北京,能够让一国中枢决策系统长期处于安全敏感状态,有利于军事资源配置,这与17、18世纪之交俄罗斯彼得一世在波罗的海的涅瓦河口设立军事要塞,进而迁都至此建立圣彼得堡有一定战略相似性。事实上如果把明清连续看待,定都北京对于北方的民族融合、安全稳定起到了实质性的推动作用。清代乾隆的眼里,北京已经处于绝佳的地理区位。乾隆在御制《帝都篇》中表达了适合作都城的四个地方中,丰镐、长安、洛阳只是有山川险要之势,北京则有“会通带内辽海外,云帆可转东吴秔”的战略空间。在同期写作的《皇都篇》里,乾隆进一步表达“地灵信比长安长”①乾隆《帝都篇》与《皇都篇》主题立意并不是论北京之山川形胜,更在于强调执政在于立德,在于居安思危,即“则伊古以来建都之地,无如今之燕京矣。然在德不在险,则又巩金瓯之要道也”。“金汤百二要在德,兢兢永勖其钦承”。“富乎盛矣日中央,是予所惧心彷徨。”居安思危,以德立国的传统。班固《两都赋》主题亦是强调城市厚德载物,博文礼约的文化功能。从我古代国城市发展史看,城市的设置和建设,离不开经济和军事功能衡量,但政治、伦理甚至是哲学层面的教化功能也不可或缺。城市是文化的容器,是哲学、政治观念的物质化形态,应当具备和不断提升“器以藏礼”或“以器显礼”的功能。这在古代北京城规划建设是非常突出的。可参见李孝聪:《中国城市的历史空间》之“北京城市地域结构启示录”,北京大学出版社,2015年第1版。。较之朱棣定都北京的时代,乾隆年间北京的战略地位已经发生重大变化。历经顺治和康雍乾三代,来自白山黑水的满清铁骑不仅征服了中原,控制了云贵高原、漠北蒙古高原、青藏高原。吐蕃曾经与强大的唐军对垒,也是唐朝衰败的重要外部力量。及至清初,西藏已经完全臣服。俟后,乾隆完成了扫平准噶尔的战略任务,故土新归定名新疆,牢牢地把握住了对西部边疆的控制。而将新疆置于中央政府有效管理之下是自汉唐以降一直都是中原王朝最重要的战略目标之一。与乾隆平定准噶尔几无二致,清廷决策于万里之外,以北京为核心,以陕甘为基地,在积贫积弱的条件下,一举平定南疆叛乱。可见,北京之所以是北京,就在于“要之幅员长且广,山河襟带具大纲”(《皇都篇》) 。

地理大发现给中国带来了薯类、玉米、花生等高产新作物,它们适合北方地区的气候,明朝期间不断战乱,而且北方地区被多个政权分割;清朝统一北方后,出现大规模人口迁徙,北部边疆大片土地得到开垦,人口成亿增加②骆毅:《清朝人口数字的再估算》,《经济科学》,1998年第6期。。北京的位置处于南方传统富庶和北方新的经济增长平衡点,具有更大空间范围内资源统筹和调动的能力,这就是北京的应变性和可适应性。北京依托于一个广大的经济区域,处理好与周边区域共同发展的关系决定了北京发展的未来,也决定了中国城市群发展的未来。

(三)为何是雄安?

明清两代真正树立起了中国城市格局的南北主轴线,取代了东西轴线,更好地适应了中国南北渐变所形成的政治-经济-生态的多元需求,促进了地大物博、人口众多的中国稳固发展。明清时代,北京地区的生态环境较好,河道纵横。《北京志·人口志》记载明万历六年(公元1578年),北京城人口达85万,核算城市人口密度达到13710人/平方公里;清光绪八年(公元1882年)北京城市人口达108万,人口密度上升至17419人/平方千米。为降低北京人口压力,明清两代均出台过大力疏解京城人口的政策①姜涛:《清朝疏解北京人口:鼓励退休官员回原籍养老》,《决策探索(上半月)》,2017年第9期。。时至今日,由于人口剧增、人类活动破坏了北方的生态环境,加之全球变暖带来干旱等不稳定因素,湿润的华北地区生态已经陷入极度脆弱的境地,北京规模早已突破正常承载能力。北京作为政治中心对于中国城市轴线的稳定和长期发展重要意义不言而喻,巩固北京,合理发展协同华北经济成为当务之急。

冀,古九州之一,居华夏之首。包括今京津、山西省,河北省北部、河南省北部、辽宁省西部的广大地区,约150万平方公里。《战国策·秦策一》中赞颂冀州田肥美、民殷富、军备强、蓄积多,地形便,称冀州为天府。历史上饱经战乱与天府之称谓已经相距甚远,北京定都千年并没有改变这一地区相对落后的面貌。过去70年,北京再度成为政治中心,进而成为科学教育中心、经济金融中心,拥有了超强的经济能力。相隔百公里的天津依赖港口优势崛起为现代工业中心、经济中心。两个城市竞相发展对周边地区资源产生了巨大的虹吸效应。河北和山西省地域之广是珠江三角洲的6倍多,但经济总量只有珠江三角洲的75%,污染源合计却达珠江三角洲的10数倍。更进一步,京津冀晋经济总量之和也不过就是广东一个省的1.1倍而已。京津冀晋与长江三角洲经济发展的差距要更大,长江三角洲一市两省面积仅为京津冀晋的60%,经济总量却是京津冀晋的1.7倍;以经济密度(单位土地面积的经济产出)为指标,长江三角洲一市两省是京津冀晋的3倍。

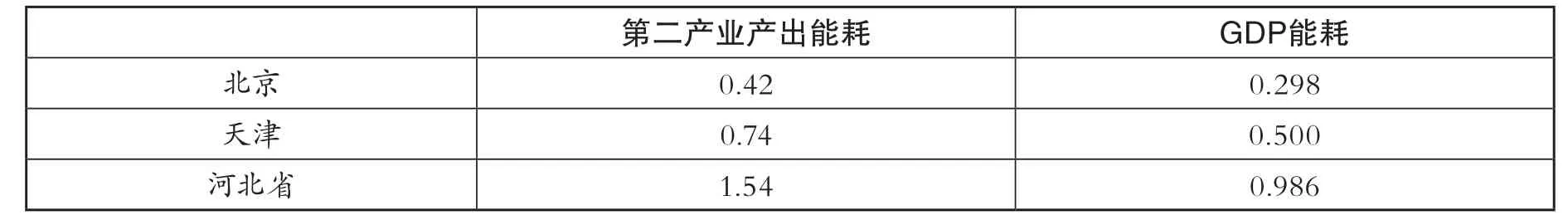

京津冀整体效率的低下与内部空间结构与产业结构分布严重不合理有着密切关系。京津两市辖区占京津冀21.8万平方公里土地的12%,京津两市城市人口占三地总城市人口的28%,京津两市GDP总量占两市一省的比重为57%,京津两市人均GDP是河北省人均GDP的2.6倍。很显然,人口和经济活动高度聚集于京津,造成了京津两市与河北省以及山西省经济发展断裂,直接表现为在产业结构上京津两市的高高在上与河北省以中低端为主。用简捷的数据,比如单位产出能源消耗来描述三地巨大的结构差,显而易见的是,单位产出能耗水平的高低可以表达为能源生产效率和产业结构水平的函数。能源生产效率越高,单位产出能源消耗越少;高端产业占产业结构比重越大,单位产出的能源消耗越少。从两市一省的统计年鉴中,我们查到的数据如下,北京第二产业单位增加值的能耗水平是河北省的27%,单位GDP能耗是30%。这等价于北京单位能源消耗创造的第二产业增加值是河北省的近4倍,单位能耗创造的GDP是河北省的3倍多。考虑到我国能源生产的效率差距不大,这意味着北京、天津与河北省之间的能源产出效率之间如此显著的差距是产业结构差异引起的,更准确地说,北京、天津拥有比河北省更加高级的产业结构、更多的优秀企业、更强的科技创新能力。问题在于,我国现有体制下,地方政府获取资源的能力不同,限制要素自由流动能力又十分突出。京津作为直辖市,行政层级高、获得资源多、经济发展水平高,有利于经济集聚、累积循环、向心发展。在以上诸多方面,河北省显然处于不利地位。由此形成了动态恶化的空间集聚过程—河北经济发展水平低,产业结构低端,高端优势产业不断向北京、天津集中,导致河北更加落后。因两市强大的经济虹吸,河北形成了只能依赖中低端产业的发展模式。河北省作为沿海大省,资源大省经济发展举步为艰,经济发展水平低表现为人均GDP低于全国平均水平;经济发展质量差直观地表现为河北省是我国严重空气污染城市最多的省区。

表2 三地能源产出效率比较 吨标准煤/万元

北京为什么没有像上海那样与周边区域形成分工合理的产业布局并不在本文讨论范围之内,一个较为可能的重要原因是北京的经济活动和产业结构与北京的政治地位具有高度连带性,而行政资源有着严格的区域界限,无法像经济资源那样可以追随更低成本而流动,因此造成北京的产业无法像上海那样向腹地纵深转移。反而,华北地区优势企业向北京靠拢,造成北京越来越大、综合成本越来越高,对于北京的功能、生态等方面都有较为严重的负面影响。从稳定中国城市轴心角度看,北京需要与周边更紧密的融合才能有效疏导北京的功能、缓解城市资源压力,实现进退有据。为此,必须从政治资源配置上解决华北地区区域经济不协调的问题,也必须从生态的角度和更大的时空观下考虑中国城市主轴的北端和首都的长期地位,这对中国的发展是“千年大计”。

回首长洛往事,让人惊诧不已。长洛轴线历经千年演变,以政治中心与经济中心分立,万方辐辏,统领全国的对称式轴线格局,带动全国发展。由于关中与中原地区从繁荣走向长期衰败,决定了长洛双双退出了中国城市的主轴线。今天,京沪以更加强大的轴线力量引领经济社会和城市发展,但历经千年传统生产方式仍以生态破坏作为经济增长的代价,边际生产力加速递减的恶性循环似乎在河北大地重演,也在向京津蔓延。而离开了河北省乃至更加广大区域发展转型的支撑,京津两市加起来不过是被生态破坏的广大区域包围的孤城。

古冀州之于华夏文明九州之首的辉煌,加快改变京津两座特大城市虹吸式发展格局,向河北扩散新的科学技术、创新产业、高质量要素资源,是河北增长方式转变的起点,也是京津增长方式转变的渠道。雄安建设是千年大计的关键并不仅在于建设一个雄安新城,而在于以雄安建设打破传统体制下画地为牢,封闭型城市发展格局,在更大空间尺度上推动京津冀一体化协同发展。打破长洛的历史宿命,以北京为核心创造出一个依靠创新引领的新的发展过程,创造出一个生态修复,碧水蓝天的新天府。雄安负载着支撑北京转型的重任,承担引领河北转型的使命。让历史雄安插上创新旗帜,走向世界城市创新发展的前沿,以新的理念规划城市发展,引入前沿的科学技术,形成有国际竞争力的产业集群,是雄安建设的探索,也是京津冀发展转型的重要内容。因此,雄安作为“千年大计”是历史的选择,是强化中国城市经济主轴的需要,是生态可持续发展的战略部署,也是京津冀一体化协同发展的重要路径,其重要意义将在未来不断显现。