三山渔村:从“围湖造田”到“退田还渔”

○梅兴无(湖北)

1980年夏天,人民日报社著名女记者刘衡到湖北省鄂州市鄂城区一个叫三山的渔村采访,“在鄂城三山大队办公室的桌子上住了几天”(刘衡语),写下题为《三山大队渔民的苦和甜》这篇报道在《人民日报》上发表,引起较大反响。20世纪80年代末,笔者和同事到三山村呆了2天,与基层干部和渔民座谈,深感三山渔村是改革之初农村改革的一个精彩而生动的缩影。现依据当时保存下来的资料,整理成文,以纪念改革开放40周年。

“围湖造田”,“艰苦”没“创业”

三山位于鄂州市三山湖,是由三座山组成的湖中之岛。当时全大队(村)有480多户、2370多人。出门就见山,走路要坐船。三山人田无一分,地无一亩,只有10万亩水面。村民们祖祖辈辈向水里求财、以打鱼为生。中华人民共和国成立前,三山湖被7个“湖主”霸占,百姓中流传着这样一首民谣:“三山水,深幽幽,三山渔岛是地狱。破船烂网难抵债,十家渔民九户愁。”这便是渔民悲惨生活的写照。中华人民共和国成立后,渔民翻身了,日子好过了,“一口鱼,一口饭,无鱼不吃饭,无糕不喝茶”。1962年,三山人捕鱼58万多公斤,每人平均约250公斤。

20世纪60年代末,在“左”的思想影响下,上级提出了“水乡不种粮,不是学大寨”。要求三山大队“围湖造田”,以三山岛为中心,构筑起南、北、东3道大堤,围住有1万多亩水面的磨泥湖和渲家塞两个湖泊。三山人在“愚公移山、改造中国”的口号声中,摆开了“围湖造田”的战场,开工之日,磨泥、渲家塞两湖分别被更名为愚公湖、移山湖。

大队支部书记李向前硬着头皮,带领撒惯了网的渔民劈山凿石,用打鱼的渔船装石运土,构筑起总长10公里的拦湖大堤。面对群众中存在的畏难情绪,李向前苦口婆心地说:“毛主席号召我们‘排除万难’,我们围湖不过百把个‘难’,最多一千个‘难’吧?有什么不能排除呢!”

就这样,三山人一干就是3个春秋,他们用愚公年代的工具和劳作方式,搬走了7个山包,削平了3个山头,筑成了全长8公里、高5米、宽4米的南大堤、北大堤;垒成了长1.5公里的石砌东大堤;掘成了长5公里、宽10米的愚公港、丰收港;长3公里、宽3米的向阳路建成了。纵横交错的100多条渠道、80多条道路,把9000亩愚公湖变成了棋盘式的田园。

终于,三山人摘掉了“水乡不种粮”的“落后”帽子,扛回了一面“农业学大寨”的红旗,李向前也当选为第四届全国人大代表。一时间,记者云集三山,现场会一个接着一个。三山这个沉寂了千百年的渔岛着实热闹了一回。

田园化的愚公湖底被晾了出来,三山渔民开始改行种稻谷。这些“看色能懂水深浅,听声能知鱼多少”的捕鱼老把式,面对这数千亩新造的湖田,却感到手脚都不知道怎么动弹了,闹出了“正月十五种芝麻,早谷晚谷一齐下;石磙反着转,水车倒着拉”的笑话,这真是:“三山人学种田,八十公公学纺棉。”

当时,人们下到围湖造出来的水田里插秧,可一踩进烂软的湖底淤泥,便陷进去齐腰深,只好“四脚爬”。李向前想了一个法子,从家里拿来一根扁担平放在水田里,一手支撑在扁担上,双腿跪着,趴着插秧,每插完两排秧,借助扁担身子往后挪一下,笨拙得像企鹅。于是,渔民们在烂湖田摆开了一字长蛇阵,渴了,捧一口腥臭的污泥水喝;累了,趴在扁担上喘口气。在泥水里泡久了,每个人浑身上下都泛起了蚕豆粒大小的红疙瘩,奇痒难忍。这样吃够了苦,累弯了腰,总算把秧苗插完了。

望着几千亩绿油油的秧苗,三山人心里美滋滋的,畅想着几个月后便能收获那黄澄澄的稻谷了。可过了几天,三山人傻了眼,绿油油的秧苗怎么像发瘟似的泛黄了?从粮区嫁来的媳妇掩嘴失笑:“秧苗插进大田是要泛黄的,不出十天会返青。”老捕鱼把式们这才恍然大悟。可20天过去了,粮区媳妇也傻眼了:“田里秧苗被鬼扯住了脚,返不了青啦!”其实扯了秧苗脚的不是什么“鬼”,而是泥田底层那刺骨的烂泥,抑制了秧苗的正常返青。

同迟迟不发的秧苗形成鲜明的对照,那稗草和藕荷叶却拔节儿往上长。“落后”群众私下编出顺口溜:“早秧一片黄,荷叶像洋伞,稗子像高粱。”

7月上旬,暴雨倾盆,湖水陡涨,新筑的湖堤经水一泡,便散了架一样,被撕开了一个十几米宽的大口子,洪水像脱缰的野马践踏着数千亩稻田。田里尽是活蹦乱跳的鱼,那些“老顽固”心里倒安稳了一些,收不了稻谷收鲜鱼,看来这是老天爷的安排。

这时上面来了人,围着大堤转了一圈,发出指示:“三山这面学大寨红旗不能倒,要把湖水排干插中稻。”“保守”的群众委婉地说:“等起了这茬鱼再说?”上面的回答没有丝毫商量余地:“鲜鱼能够当饭吃?还是要种粮。粮食不上纲,别的顾不上!”于是,大家只好补好堤缺,排干湖水,赶插中稻,可惜那些活蹦乱跳的鲜鱼在田里面死了一层,臭了几个月。渔民们心头似刀绞:“千日打柴一火烧,千辛万苦一水漂;赶着鸭子去上架,无异心头戳一刀。”

当时的《湖北日报》用整版的篇幅突出地报道了三山“战天斗地”的事迹,称赞他们是艰苦创业的典型。三山人第一次出这么大的名,可他们就是高兴不起来,嗅着那冲鼻的烂鱼臭,望着那老鼠做窝的渔网,锈成烂钉的鱼钩,坏了的270多只渔船,拍着手中的报纸说:“报纸上说对了一半。艰苦,我们实实在在是艰苦。可是,艰苦没创业,却毁掉了我们祖祖辈辈打鱼的祖业啊!”

在“围湖造田”的日子里,李向前把大跃进时描绘的“楼上楼下电灯电话,机器犁地哗哗啦啦,油条过早清汤过夜”的“共产主义美好生活”不知重复了多少遍。大家眼巴巴地盼着那种神话般的日子早一天到来。然而,美好的憧憬却被一个又一个严酷的事实击得粉碎。

“围湖造田”“造”出了三山经济的大衰退。围湖头年的1966年,全大队总收入由上年的40余万元锐减至30万元。后3年湖堤溃口,又降至25至28万元。湖田低洼易涝,多数年份排涝费用竟高出粮食收入。人均年收入不足50元,几乎户户超支。1972年,在郧阳修筑襄渝铁路的三山民工吴东山收到家里的一封报喜信,他家成了当年全队唯一的进款户,共进款2块8角4分钱。

那时,一个壮劳力一天劳动所得,只换得回一包“大公鸡”(1角5分1包的香烟)。民办教师吴水明患了感冒,连到合作医疗站挂号看病的5分钱都拿不出来,又不好意思找人借,翻箱倒柜找出7个牙膏皮,跑到供销社卖得7分钱,总算把挂号费支付了出去。

因为贫穷,三山的小伙子虽然拉出去一个个体体面面,精精干干,可就是娶不上媳妇。10个小伙子就有7个打光棍。别处的姑娘硬是不愿嫁到岛上来,她们说:“不嫌你人,不嫌你家,只嫌到三山来陷泥巴。”村民吴德润的6个儿子,大的三十几,小的二十几,没有一个娶上媳妇,老人出了一副对联:“清清静静三间屋,光光溜溜六个儿。”倒是岛上的姑娘急不过,一俟许配人家,便匆匆出嫁他乡。

穷得没法过的群众只能在暗中打别的生存主意了。一个黑咕隆咚的夜晚,袁金洲等8户渔民神不知鬼不觉地坐船跑了,投奔能发挥自己一技之长的江西彭泽县水产养殖场,接着又有7户举家外迁。

“退田还渔”,“祖业”得“复兴”

1979年春,党的十一届三中全会的春风吹到了三山。与共和国同龄的袁斌林接任三山大队党支部书记。在“围湖造田”中,他作为副支书、民兵连长、团支书,是“战天斗地”的干将,吃够了苦,也受够了穷,穷和苦搅在一起,梦魇般地缠绕着他和三山人。他为之困惑、为之苦恼。

十一届三中全会公报,袁斌林学了一遍又一遍,“解放思想,实事求是”这把“金钥匙”,解开了他心里的疑团。三山穷,穷就穷在没按自然规律办事,跟大自然拧着干;不按自然规律办事,就要受到大自然的惩罚。

在支部会上,袁斌林提了自己的想法:按自然规律办事,“恢复祖业”,“靠水吃水”。老支书李向前也支持他的想法:“过去我们有水不吃去搬山,有金不捞要炼铜,真是个大苕(傻瓜)!”

“恢复祖业”,这是三山人多年盼望的四个字。没有号召,也没有动员,渔民们悄悄修渔船,补渔网,磨鱼钩,有几个生产队还成立了捞捕组。袁斌林决定抓住捞捕组这个契机,推动祖业恢复。这时,安徽“大包干”的风也吹过来了,袁斌林打算在二队捞捕组搞“包干到户”试点。可意见一提到支委会上,7个支委有6个表示反对。经历过“文化大革命”的人们,对“包”字特别敏感!

再开支委会,袁斌林提出了“恢复祖业,优惠农业,多种经营,全面发展”的方案,重点对愚公湖进行科学开发:高处种田,浅处植莲,低处养鱼。有人问二队的“包干到户”还搞不搞?袁斌林说不搞“包干到户”,搞“五定一奖(赔)”,即“定产值、定产量、定投资、定工资、定上交,超产奖40%,欠产赔25%”。支委们都说这个“符合政策”。

可“五定一奖(赔)”一落地就“原形毕露”了:产值、产量自己报,投资就是集体的一条船,工资又不需集体支付,奖赔更是虚的;实实在在就剩下“一定”:上交。还是“包干到户”的翻版。渔民们心有余悸:“这是搞单干,泥腿子也识货!”

面对着即将流产的承包,袁斌林直接找到二队队长袁佑民,责问:“为什么不执行支部的决定?”袁佑民说:“你那个五定一奖是挂羊头卖狗肉,如果‘割尾巴’……”袁斌林明白了袁佑民的苦衷,刷刷写下一张字据:

五定一奖,符合政策,将来割资本主义尾巴,由我负责。

袁斌林

1979年4月17日

承包在萌芽,祖业在恢复。“五定一奖(赔)”悄悄地在4条渔船上进行着。但不久袁斌林的“阴谋诡计”还是“暴露”了,他成了大家“批判”的“靶子”。袁佑民暗地里把“字据”退给了他。

袁斌林不甘心,到上面找他熟识的领导。领导给他交代当时的政策,讲完后勾一句:“安徽、四川都大面积推广了这种办法……”袁斌林心里有了底,回到三山,到处“煽风点火”:“都是共产党领导,人家搞得,为什么我们搞不得?”于是,渔民们胆子壮了,那徘徊观望的4条渔船下了湖。一个月后,承包户袁知雄悄悄找到袁斌林:“集体定的那个480块,我一个月就完成了。这个月进账700块!”

“包干”这法子灵!“实践是检验真理的唯一标准”,于是乎“包干到户”在三山得到迅速推广,“围湖造田”时幸存下来的62条渔船全部被包了下去。50多位多年不出工的老渔民又干上了老本行。袁金洲等14户外迁渔民迁回来13户。路正了,气顺了,劲就来了,“祖业”在迅速恢复。

袁斌林为之振奋,又提出“祖业”不仅要恢复,而且要“复兴”。以前光捕捞,不养殖;现在既要捕捞,又要养殖。4个月后,愚公湖新挖掘出了480亩精养鱼池。到年底,捷报传来,全大队总收入达到72万元,比1966年翻了一番多,比1978年增长了63.6%。三山人尝到了实事求是、按自然规律办事的甜头。

三山在改革中前进,前进中孕育了新的矛盾。渔、农之间产生了摩擦。捕鱼的农户同样也分了承包田,但捕了鱼却荒了田;种田的农户感觉地不够种,有劲没处使。而且渔、农收入悬殊,1000多劳力都想“跳龙(农)门”。

那时,上面政策已经放宽,发展农业可以因地制宜,宜粮则粮,宜棉则棉,宜牧则牧,宜渔则渔。袁斌林突发奇想,搞生产可因地制宜,对劳力何不也来个因人制宜?于是,会打鱼的下湖,会种田的上岸,全村劳力排成了渔业和农业两大阵营。事渔者专门打鱼,田地集中到种田能手手中。能做梁的做梁,能做柱的做柱,人人都可以发挥专长。此法一出,1980年全村经济又出现一个突破性的增长,总收入比上年增长了80%多,1年抵过去的3年。

改革给全体人民带来了实惠,生活大为改善,水产品行情日趋看好,这给水产业的发展带来了极好的市场机遇。到1982年,三山村已逐步形成了“以渔为主”的发展格局。但守着老祖宗传下来的养殖方法,渔业的发展很难持续,必须向生产的深度和广度进军。袁斌林同支委研究决定:抓住市场机遇,将愚公湖退田还渔,开挖精养鱼塘,建设全市第一个渔业专业村。但实施这一项目,需要资金200多万元。

钱从哪里来?三山的养鱼专业户已经先富了起来。袁斌林游说他们:“要盖楼房,先挖鱼塘;有了鱼塘,不愁楼房。”大家都觉得支书的话在理。袁斌林因势利导地推出支部的优惠政策:“群众集资,统一规划,谁开发谁受益,一定十年不变。”

1983年开始,愚公湖“退田还渔”的战役打响了。三山人自筹资金200多万元,在愚公湖新掘鱼池4000多亩,亩产过千斤的高产鱼池成片出现,愚公湖一举成为全市最大的商品鱼基地,年产鲜鱼300多万斤。

不久,三山人从省里扛回了一面“农村改革”先进红旗,而这样的红旗全省只有12面。三山人高兴地说:“这面红旗好,不光给我们带来了荣誉,还给我们带来了富裕!”

愚公湖成为高产湖,而它的“姊妹湖”移山湖还处在“人放天养”的粗放经营状态,平均单产仅五六斤,与愚公湖相比,产出相差200多倍。

袁斌林延请专家,实地考察,科学论证,一幅壮观的蓝图在三山人面前展开:把移山湖建成全省第一个人工养殖螃蟹基地。在5000亩的大水面上养蟹,当时在国内尚属首例。袁斌林拉上在三山驻点的鄂州市水产局长孟庆偿跑项目、筹资金。在短短的几个月时间内,就引进资金95万元,动员群众集资50万元。

1988年元月初,价值10万元的蟹苗、鱼苗从江浙空运过来,投放到移山湖。学大寨时垒起的移山湖东大堤是条石堤,是个半成品,移山湖和三山湖水域联系没有切断,如果不能在汛期前把东大堤改筑成土堤,那么这10万元投入就将打水漂。三山人齐心协力,从2公里外搬来29万方泥土,筑成土堤,使移山湖变成了封闭的水域。

6月18日,暴雨如注。三山湖水看着往上蹿,那条赶筑起来的土堤险象环生。袁斌林带着几百名群众组成抢险队,从下午2点到次日早晨9点,在堤上奋战了10多个小时,终于战胜了肆虐的洪水,保住了东大堤。

这年11月,移山湖首次向三山人报喜:产出螃蟹3万公斤,鲜鱼10万公斤,莲籽1万公斤,产值达103万元,效益增长了50倍。移山湖这个荒湖一跃成为湖北省最大的人工养殖螃蟹基地。所产螃蟹“横行”海外,港人称之为“湖北大闸蟹”,以食此蟹为荣。香港《文汇报》载文《鄂州螃蟹横行香港》予以盛赞。中科院武汉水生物研究所、省水产科研所的专家、教授慕名前来考察,作出了大水面人工养蟹,效益居全省之首的鉴定。并建议在水生物丰富、水质清新的中小湖泊里推广此项成果,还推荐申报省科技成果一等奖。

三山渔民实事求是,把“围湖造田”变为“退田还渔”,走出了一条专业化发展渔业的致富之路。“愚公”“移山”二湖俨然成为三山人致富的两大支柱:5000亩愚公湖商品鱼基地,家繁、孵化、火片、成鱼等472个专业户列布其中;5000亩移山湖螃蟹基地蟹游鱼跃,莲米溢香,该湖实行集体和农户股份经营,每股6000元,按股分红,吴永东等25户渔民成为股东,既是投资者,又是管理者。

1988年,三山全村产鲜鱼175万公斤,螃蟹3万公斤,总收入500万元。比1978年增长了11.5倍。人均纯收入超过1000元,逾万元的有160户,4万元的8户,近10万元的3户。

464户的三山渔村,城乡差别日渐缩小。岛上开设了粮店、供销社、信用社、学校、卫生所,以及覆盖全村的商业、饮食、运输、缝纫、修理、加工等个体商户,为2700多三山人提供全方位的社会化服务。有99%的农户盖了新房,摩托车、电视机、洗衣机、收录机、电饭煲,以及煤气、自来水等进入普通渔民家中。那个穷得连5分钱挂号费都拿不出来的吴水明成了远近闻名的致富能手;吴德润的6个儿子全都娶了媳妇;以身居“三窝”(床上是人窝,床下是鸡窝,床头是猪窝)自嘲的袁天星如今盖起了水磨石地面的“小洋楼”。每天都有一群群渔民乘坐往返于市区和三山之间的客车,进城经销水产品,逛街旅游。

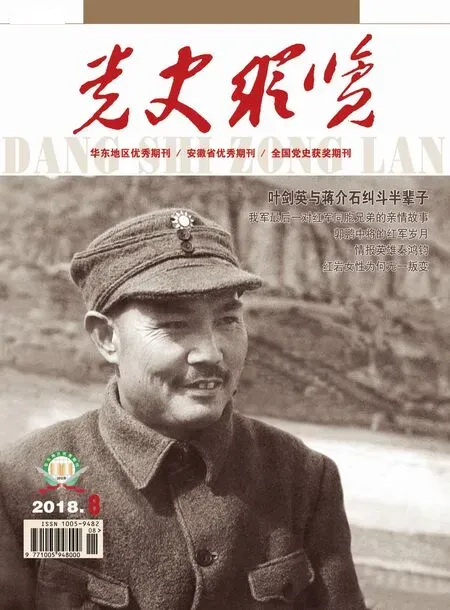

走上致富道路的三山又流传出一首新的民谣:“住楼房,骑凤凰(自行车),听‘三洋’(收录机),看彩电,煤气进厨房;鱼儿肥,莲花香,珍珠放霞光,一年更比一年强。”(题图为三山移山湖观光渔业基地)