稀见文言小说集《缉柳编》考辨

张春红

(西藏民族大学文学院 陕西咸阳 712082)

《缉柳编》,文言小说集。国内研究者少有人关注,版本稀见。现代几部重要古代小说总目皆著录为原本已佚,仅在《广博物志》收录佚文数条[1](P143)[2](P228)。这样的著录是失查的。实际上,据笔者目前所知,在海内外,《缉柳编》尚有两个版本存世,即辽宁省图书馆藏明刻本和日本内阁文库藏江户写本。这两个版本在个别研究者的著作或论文中曾被提及。傅增湘《藏园群书经眼录》称日本内阁文库藏有“写本《缉柳编》五卷”[3](P862)。(笔者按:“《缉柳编》五卷”,误,应是三卷。)罗宁在《明代伪典小说五种初探》一文中也指出“《缉柳编》有辽宁省图书馆藏明黄正位刻本。另据日本所藏中文古籍数据库,日本公文书馆有江户写本《缉柳编》。”[4](P36)但傅书为目录性质,罗文称此两版本未曾寓目,故关于《缉柳编》这两个版本的详细情况,学界知之甚少。缺乏对该书原貌的了解,有关研究也无从深入。鉴于围绕《缉柳编》还存在年代、作者乃至真伪之争。所以,了解《缉柳编》存世的两个稀见版本及其内容,并藉此展开有针对性的讨论,还是有必要的。

一、《缉柳编》两种存世稀见版本述略

(一)辽宁省图书馆藏明刻本《缉柳编》

辽宁省图书馆藏《缉柳编》,《中国古籍善本书目》著录为“《缉柳编》三卷,明沈譍元辑,明黄正位刻本”[5](P708),索书号为善12705。

此刻本版框高20.3cm,宽14.2cm。半页九行二十字,白口,四周单边,白单鱼尾。竹纸,匠体字。《中国古籍善本书目》及辽图古籍部都鉴定为明刻本,没有说明更具体的年代。从刻本的字体、版口、侵字现象来看,有较明显的嘉靖万历年间后期刻本特征。

此刻本一函两册,每册首页都钤有藏书印,总计四个藏书印。其中三个分别是“满洲国立中央图书馆藏书印”“东北图书馆所藏善本”“辽宁省图书馆善本”,属于图书馆公章。另一印识为“河东草堂图书”,应属私人藏书章。但“河东草堂”此堂号不知归属何时何地何人。

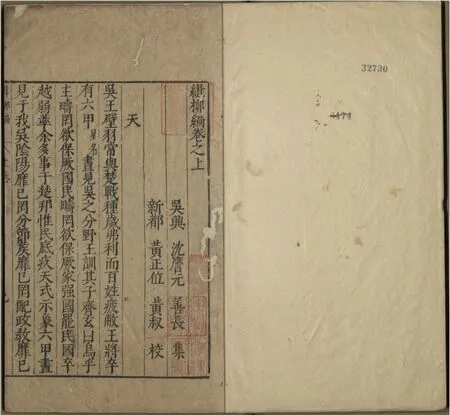

此刻本无序跋,也无目录页。每卷卷端题“吴兴沈譍元善长集 新都黄正位黄叔校”(图1)(笔者按:关于集校者,我们后面会论述)。全书分为上、中、下三卷,每卷分类收录条目。上卷有“天”“岁时”“地”“宫室”四门,共收故事48条;中卷有“人事”“乐器”“文武器用”三门,共收故事51条;下卷有“服食”“宝器”“花木”“禽兽鳞虫”“拾遗杂事”五门,共收故事81条。合计共收故事180条。

图1:辽宁省图书馆藏明刻本《缉柳编》首页

(二)内阁文库藏江户写本《缉柳编》

日本国立公文书馆内阁文库藏写本《缉柳编》,索书号为308-197,一函两册(图2)。共分为上、中、下三卷。每卷卷端题“吴兴沈譍元善长集 新都黄正位黄叔校”。半页九行,行二十字,偶有二十一字。无框格。第一册首页列目录,为便于说明现详列如下:

缉柳编目

上卷

天岁时 地 宫室

中卷

人事 乐器 文武器用

下卷

服食 宝器 禽兽鳞虫 拾遗杂事缉柳编目录终

图2:内阁文库藏《缉柳编》外观

检视全书每卷各分门类,每卷分类收录条目。上卷有“天”“岁时”“地”“宫室”四门,共收故事 48条;中卷有“人事”“乐器”“文武器用”三门,共收故事 51 条;下卷有“服食”“宝器”“花木”“禽兽鳞虫”“拾遗杂事”五门,编目中脱录了“花木”门,共收故事80条。合计共收故事179条。

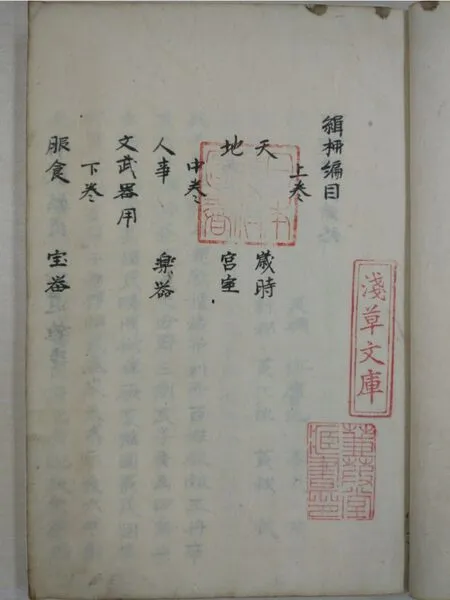

图3:内阁文库藏《缉柳编》上册目录页

图4:内阁文库藏《缉柳编》上册末页

每册首页有三个藏书印,由上至下分别是“日本政府图书”朱文方印,“浅草文库”朱文长方印和“蒹葭堂藏书印”朱文方印。(图3)每册抄本末页上方有“昌平坂学问所”墨色方印,下有朱笔隶书“文化甲子”四字。(图4)据此,我们可以大致推知这一抄本在日本的流转过程。

蒹葭堂是木村孔恭的室号。木村孔恭(1736-1802),幼名太吉郎,字世肃,号逊斋,是日本江户时代中期著名的文人,集画家、学者、收藏家、鉴藏家于一身。江户时代享和年间,约当中国清代乾、嘉之际,木村孔恭筑室名“蒹葭堂”,藏古今之书十万余卷。“蒹葭堂藏书印”朱文方印说明:此本《缉柳编》最早应属蒹葭堂藏抄本。

木村孔恭去世后,蒹葭堂藏书多归于幕府昌平坂学问所,《缉柳编》抄本收入的时间应是“文化甲子”(1804年),有抄本末页印识可证,而且“昌平坂学问所”墨色方印表明此抄本属于幕府旧藏①。明治五年(1872),原昌平坂学问所的藏书与红叶山文库合并,在东京建立日本最早的公共图书馆——浅草文库(书籍馆),原藏于昌平坂学问所的蒹葭堂《缉柳编》抄本应是一并藏入。故目录页可见“浅草文库”朱文长方印。及后,明治十七至二十四年(1884~1890),内阁下属各官厅的藏书都集中到内阁文库,原属浅草文库的蒹葭堂抄本《缉柳编》也应是因此藏入,至今未作转移。“日本政府图书”印为内阁文库1886年2月开始使用,以代替原先的“太政官文库”印和“秘阁图书之章”[6](P155),此印识可进一步佐证蒹葭堂抄本《缉柳编》收入内阁文库的时间上限。

综上所述,通过对抄本藏书印识的分析,这部日本抄本《缉柳编》大致经历了由蒹葭堂到昌平坂学问所,再到浅草文库,最后归于内阁文库的流转历程。从其渊源看,称其为蒹葭堂抄本《缉柳编》较为合适。

(三)明刻本与蒹葭堂钞本之比较

首先,两版本应属同源。一是从版式上看,两者极其相似,都是半页九行,行二十字。钞本个别的有二十一字,这或许是因为是钞本,抄写者相对于刻版,书写要随意些;一是从有些脱文产生的情况看,钞本所依据版本与刻本接近。如卷下,“便面四诗”②条,钞本抄为“卿之遇仆信贯金石,仆之怨恨出于肝肺矣。”刻本此处为“卿之遇仆信贯金石,仆脱漏了21字。造成脱文的原因,我们或许能从刻本中找到答案。刻本此页“于无俚”与“于肝肺”分刻于紧邻两行,其中两个“于”字刻写位置大致平行。可见,这应该是抄写者抄写串行,才导致前一行“于”字后录入了后一行“于”字后的文字。由此,我们有理由相信刻本与钞本有可能版本同源。

其次,蒹葭堂抄本《缉柳编》因是日本抄本,频繁使用异体字或简笔字,导致错、讹、衍、脱文颇多。有些错讹之处,可以通过钞本上下文互相对校,如《玄门秘旨》,钞本经常录为《玄门秘音》,两者交替出现;有些错字则依据与明刻本对校才能够正确识别。试列举几条:

再如“蟹怕大雾”条记载民间一贞女,“夜遇盗,逃出,遇巨蟹横道。忽化作美男子,诱之。”第二个“忽化”明显为衍文,对校明刻本,果然如此。

又如卷上第20条,“谢长裾人日(正月初七日也)作青云媚玄之髻,降琼卿家。故凤凰里妇女每遇人日皆效之,谓之长生髻。”讲述长生髻的来历,其中“凤凰里”,钞本简写成“几几里”,会让读者产生歧义。

此外,较之刻本,钞本少录一条,即卷下,第167条,“吴俗讥人恒曰鹅头,谓其顽傲,类之也。《潜居录》”。此条与上一条皆注出《潜居录》,或许正是这个原因,又造成了抄写者串行漏录。除上述“便面四诗”脱文外,较多脱文还出现在卷上第26条,关于“顾市巷”的传说。钞本本条抄为“顾市巷有顾先生,别号雪窗居士,教授于此。归老如一绝句于庭墙甚奇,今不复见。先生光福人。《吴郡疏》”,上下文意并不连贯,颇不流畅。对照刻本,此条为“顾市巷有顾先生,别号雪窗居士,教授于此,人。《吴郡疏》”读者始明顾市巷的由来。钞本脱20字,且“归者”误写为“归老”。

综上所见,《缉柳编》的两个存世版本,从内容上看,明刻本较蒹葭堂钞本更加精良,应作为深入研究的首选。同时,虽然抄写的错、讹、衍对版本质量有影响,但从目前所知《缉柳编》版本稀见这个角度来看,蒹葭堂抄本《缉柳编》具有一定的文献和文物价值,仍不失为一部稀见传本。

二、《缉柳编》书名、内容、作者及校注者小考

《缉柳编》书名之意何在?我们或许可从一些古代文献的记载中寻找到一些蛛丝马迹。任昉《为萧杨州作荐士表》中有“既笔耕为养亦佣书成学,至乃集萤映雪编蒲缉柳”句。针对此句所用典故,李善注曰:“檀道鸾《晋阳春秋》曰:‘车胤,字武子,学而不倦,贫不常得油。夏月则练囊盛数十萤火,以夜继日焉。’《孙氏世录》曰:‘孙康家贫,常映雪读书,清介交游不杂。’《汉书》曰:‘路温舒取泽中蒲截为牒,编用写书。’《楚国先贤传》曰:‘孙敬到洛,在大学左右一小屋安止母,然后入学。编杨柳简以为经。’”[7](P1745)编蒲缉柳,指编联蒲叶或杨柳皮用来抄写,形容读书勤学不辍。书名为《缉柳编》,盖取将苦学所得分门别类编述成著作之意。

《缉柳编》分门别类收录故事,是具有小型类书性质的文言小说集,但仅列出卷数、门类,没有小题及条目名称。每卷分列数个门类,每个门类下收录故事数目不等。如卷上“宫室”门仅收录四则故事;同卷“地”门却收了20则故事。每则故事没有小标题,但是,除个别条目外,文末都注明出处。征引书籍众多,包括《三余帖》《吴郡疏》《内观日疏》《溧粟手牍》《鸡笼山避暑录》《嘉莲燕语》《玄池子说林》《奚囊橘柚》《玄门秘旨》《道籥》《潜居录》《属龙观退居录》《属龙观退居录续卷》《客退纪谈》《集微》《楚地记》《陈郡志异》《秣陵图说》《记事珠》《下帷短牒》《云窗私志》《林下诗说》《谢子戊辰抄》《孝悌录》《然藜余笔》等二十多部。这些书籍有的可考,有的不可考,从书名看其中所涉多为稗官小说,笔记杂书之类。

从内容看,本书分门别类共记载故事180条。叙事方式大多由一则或数则奇异之事或神话传说引出古迹名物的由来。因《缉柳编》所引书籍多不见载,有些故事多赖本书得以保存。如注出自《属龙观退居录》数条,关于盘灵井神、糜钦枣、长生髻、立鱼峰等传说,似乎仅存于《缉柳编》。后世明清人著述时常引用,多注出于《缉柳编》,其影响可见一斑。

180条故事著录方式主要采用了中国文言小说常用的“丛残小语”的方式,但其中也不乏叙事情节较完整,内容较生动有趣的故事。如卷上第25条,讲黄生精于堪舆术,善于选葬处,预言灵验,人人趋之若鹜。然而,跟随他学习的弟子虽然按黄生所授行事,却屡屡失手。弟子暗中观察才发现黄生总是依靠一件名“锭玞”的宝物的凹凸确定地点,并且随遇随时标记,然后再寻找有需要的富人获利。寻此才知,黄生因年轻时放生一条大鱼,大鱼乃鱼精,为感恩赠宝物一件。故事篇幅不长,但也不乏起伏,在揭去黄生善葬的神秘面纱后,又引出神异故事,读来颇为有趣。

每卷首页标“吴兴沈譍元善长集 新都黄正位黄叔校”。吴兴元时属湖州路,明时属湖州府。沈譍元史无可考,事迹不详。书中有几处署名沈譍元评点之处,只言片语或可参考。为便于分析现抄录于下:

卷上:

嫦娥奔月之后,羿昼夜思惟成疾。正月十四夜,忽有童子诣宫求见,曰:“臣,夫人之使也。夫人知君怀思,无从得降。明日乃月圆之候,君宜用米粉作丸,团团如月,置室西北方。呼夫人之名,三夕可降耳。”如期果降,复为夫妇如初。今言月中有嫦娥谬。盖月中自有主者,乃结璘,非嫦娥也。《三余帖》

沈譍元曰:“甚哉。学之不可已也。如是,脱吾不睹《三余》,鲜不以结璘为嫦娥矣。向之序嫦娥事者,无虑数十家,即摛藻如春花,非捕虚捉影乎?吾而后愈知勉夫学矣。”

卷下:

白氏国,人白如玉。国中无五谷,惟种玉食之。玉成,椎为屑,采近矣树叶同食之。玉得叶即柔软,味甘而肥。若宴客,则以膏露浸玉屑少选,便成美酒,饮一升醉三年始醒。人有活千岁者。《异闻志》

沈噟元曰:“人以《异闻志》所载食玉为妄诞不可也。夫罗什吞针、黄父饭鬼、容成饵金、任光服丹,无论矣。余尝亲睹一道士取地榆和一药嚼诸,石烂如饭,餐之,稍无所苦。石既可餐,而以食玉为妄诞,是是不律而非渝糜,得无井蛙不可与语海乎?”

周弘直子思方,幼时,于林下见一鹳,为弹所伤,取归养之,俟其愈纵去。后数日,夜读书,闻有物击其扉。启视之,乃向纵之鹳也,背负一金串,卸于地。串上结纸条,上书云:“始于博士,终于大夫。”后果然。故呼鹳为负金。《玄池子说林》

沈噟元曰:“戒杀放生,阴德玄善,岂望报哉?然杨之黄雀、毛之白龟,稽之于古,此类甚众,何独一鹳也乎?至孟尝好客,罢相皆去;翟公不仕,门可置罗。呜呼!不如思方之鹳远矣。”

考察这三条故事后,分别由故事生发评语。或感慨自己孤陋寡闻,自勉勤学;或以自己亲身经历补证奇异记载未必虚妄;或由故事展开对世间人情的看法。评语中还涉及许多鬼神怪异之事,如“黄父饭鬼”,出自《神异经》,此黄父以鬼为饭,雾为浆。由此可见,沈譍元有好奇猎异之趣,且认为奇闻异事皆可补益学识。

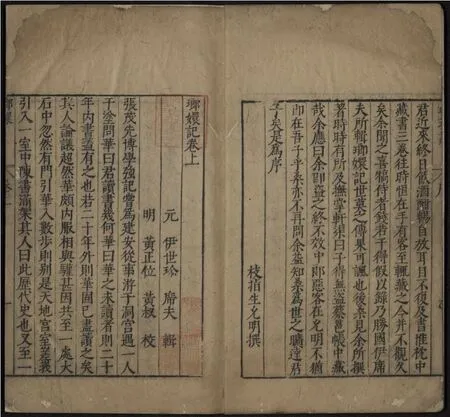

校注者黄正位,字黄叔,明万历年间人,新都即安徽新安古地名,是歙州、徽州辖地别称。黄正位是明代较著名的刻书家,是明代书坊尊生馆堂主。黄氏尊生馆喜欢刻印戏曲文献,明万历三十七年(1609),刻印过自辑的元明杂剧选《阳春奏》。[8](P595)黄正位的生平事迹资料不多,从其校注《缉柳编》看,似乎黄氏对子部小说也颇有兴趣。对此,我们可以找到一些旁证。辽宁省图书馆同时藏有一部同样存在年代、作者及其真伪争议的明万历刻本《琅嬛记》,《中国古籍善本书目》子部杂家杂纂类也有著录[5](P698),此刻本卷首题为“元伊世珍席夫辑,明黄正位黄叔校”。(图5)

图5:辽宁图书馆藏明万历刻本《琅嬛记》

《琅嬛记》为大家较熟知的是《津逮秘书》《学津讨源》《丛书集成初编》等版本。在《津逮秘书》本毛晋《琅嬛记跋》中曾提到“向有新安黄氏刻本,载枝指生序”[9](P392),后世学者以毛氏似乎未见,多以为失传。而毛晋跋中“新安黄氏”应该就是黄正位,且据此可推知黄正位不仅是校注过《琅嬛记》,还曾刊刻。考察辽图明万历刻本《琅嬛记》,不仅有广为刊载的,据说为托名明代著名文人枝指生祝允明的序,还有一篇不见载的,明代著名藏书家曹学佺的序,为便于论述,现抄录于下:

《琅嬛记序》

闽曹学佺撰

《琅嬛记》三卷,首章为张茂先至琅嬛洞观异书,故遂取名。其间所载是新睹记,大都作《子夜歌》演连珠体,取材尤便。予观希哲之序,其一匿窃,固文士常态,若乃民怿觉而不怨希哲,微词以自解,亦可谓达者之流矣。姑苏沈从先有抄本,携至予署中。新安黄黄叔见欲梓之,予郡王元直尤力为从,更此三君,盖以博雅公诸人者,皆予友生。

沈从先、王元直都是明万历年间隐居文士。从曹学佺的序中,我们得知黄正位与他们都有交往。曹序给我们研读《琅嬛记》提供了不少信息:

1、《琅嬛记》原有一部沈从先藏抄本,这在《琅嬛记》版本梳理中从未被提及。

2、沈从先藏抄本既已有题为枝指生祝允明即祝希哲的序,序中叙述祝枝山窃录此书于桑民怿事,曹学佺没有质疑,反而认为二人所为都情有可原,与祝枝山一样认同桑民怿为通达之人。

3、黄黄叔即黄正位提出要刻印《琅嬛记》,得到了王元直的积极响应。

那么,辽图的这部明万历刻本很有可能就是毛晋所言的“新安黄氏刻本”。若此,此版可为我们提供一些新安黄氏尊生馆刻这些子部文言小说的特征。此刻本版框高19.4cm,宽13.8cm。半页九行二十字,白口,四周单边,白单鱼尾。竹纸,匠体字。卷端题写“黄正位黄叔校”。回视辽图明刻本《缉柳编》的版式与其高度相似,我们有理由相信,辽图藏明刻本《缉柳编》是黄氏尊生堂刻本,《中国古籍善本书目》著录为是。则,黄正位不仅是这部明刻本的校注者,也是刊刻者。

三、《缉柳编》是否为赝书及其成书时间

《缉柳编》的赝书之议起于明代。钱希言,明代万历年间文学家,小说家。其《戏瑕》卷三《赝籍》云:“昔人著言赝籍往往附会古人之名。然其名虽假托乎,其书不得谓之伪也。今人则鬻其所著之书为射利计,而所假托者不过取悦里耳足矣。夫赝至今人而浅陋则已极也。《琅环记》传是余邑桑民怿悦所藏,祝希哲允明窃之,第无核据。考之二公集中未尝用《琅环》语。后此而作者有《缉柳编》《女红余志》诸书五六种并是赝籍。不知何人缔抅,顾多俊事致谈,书类胜国要,或近时好事者为之耳。”[10](P52)

另有明末凌义渠作《吹景集叙》称:“亡友遐周氏有意立言,沈敏自夙,排潘轹陆,未足云多已。……所著《吹景集》者,特剰言耳。同社韩子仲弓爱而存之。余且以为碎而整,侈而裁,其穿插架置之妙如昔人创物,虽游戏小道必造微而后已,深者不能使之浅也。又如瞰层岩邃壑,一拳一勺,人迹罕交,草木禽鱼尽挟灵气。静者不能使之喧,精者不能使之杂也。以拟《琅嬛》《缉柳》诸赝书,相去何止数武?”[11]

两人都直指《缉柳编》为赝书。钱希言从《琅环记》说起,以为当时人称《琅环记》为桑怿委托,祝允明托名的说法没有依据,但认为《缉柳编》与《女红余志》等书一样,都是好事者为了牟利所伪造。凌义渠则是力挺友人董遐周的《吹景集》与《琅嬛》《缉柳》等赝书不可相提并论。董遐周即董斯张,明末文人,小说家。其著有《广博物志》,为晋张华《博物志》张本,又分门别类录事,所引书籍广博,每条末皆列出书名。有意思的是,《广博物志》所引书中就有凌义渠认为是赝书的《缉柳编》。出现这种情况原因,应是《缉柳编》成书时间在《广博物志》之前,董斯张并未以其为伪。考察《缉柳编》所引书籍,现多不可考,或为伪撰。其中可考书籍只见于重编《说郛》中,而重编《说郛》刻板时间学界虽无定论,但一般认为在晚明。明末钱希言和凌义渠应是见过《缉柳编》全本,他们的考证应还是有一定可信度的,只是笔者不太认同他们对《缉柳编》持完全否定排斥的方式。

现代有些研究者将《缉柳编》与《琅环记》《云仙杂记》《女红余志》等称为“伪典小说”,意指编造杜撰各种新奇典故、代名、词汇一类的小说。[4](P31)[12](P176)笔者对这一古代小说的分类概念尚存保留意见,因为似乎此概念有与伪书混淆之处。但笔者认同这些研究者对这类“伪典小说”不做全盘否定,认为:“其写作目的不同于多数传统小说。(传统小说多是记录见闻,虽不免流于不经,但于作者,一般是无心伪造的)作者的创作目的可能是为了恃博炫奇,以求盈利,或者制造典故,炫耀才学。不过作为小说,并不拒绝杜撰,其间奇闻异事、诗词妙语,倒也可资一读,只要不误信此书,认为其旁征博引,并以杜撰为本其事就足够了。”[13](P61)笔者以为是。《缉柳编》中保存了大量的风物传说,其后很多笔记、类书都有收录,足见其书可资一读之处。

有关《缉柳编》成书时间,有的研究者提出与其他伪典小说同为一批,约为明万历(1573-1620)初[4](P31-35)。

研究者指出《缉柳编》最早著录于明赵用贤(1535-1596)的《赵定宇书目》,“《云仙杂记》《琅环记》(元)、《缉柳编》《诚斋杂记》(元)、《尤射》(魏缪袭注)、《女红余志》《古琴疏》,以上共一本即《草玄杂俎》。”[14](P180)后世一些著名书目都有著录,如《徐氏红雨楼书目》著录“辑柳编三卷 沈譍元”[15](P313)。《千顷堂书目》小说类著录,三卷,作者元代沈譍元[16](P349)。

再查阅明代嘉靖年间两部重要私家藏书目《宝文堂书目》(约编成于嘉靖年间1522-1566)和《百川书志》(编成于嘉靖十九年1540)都没有收录《缉柳编》,则得出《缉柳编》成书时间应晚于这两部书刊出时间,早于《赵定宇书目》刊刻时间。

同时,研究者推测包括《缉柳编》在内的六部书与隆庆五年(1571)箓竹堂刊刻《云仙散录》有密切关系。进而,研究者又以六部书中《诚斋杂记》中有与明人田艺蘅刊于万历元年(1573)的《留青日札》相同的条目,推定包括《缉柳编》在内的六部书成书时间都在万历初年(1573-1620)。

我们认同以书目著录来大致框定文献的成书时间,但以《缉柳编》与后出之书有相同条目来判定《缉柳编》晚出则存疑。因为,众所周知,文言小说之间互相采录为其重要的创作手段之一,也存在后出之书采录《缉柳编》的可能。

考察明刻本《缉柳编》,其中目前可考的最晚的故事是卷下,“宝器”门有关李杲祖父的记载,李杲,字明之,为金元时期名医,生于金世宗大定二十年(1180),卒于元宪宗元年(1251),晚年自号东垣老人,后世尊称“东垣先生”。条目中已经以东垣先生称呼李杲,《缉柳编》成书不早于元初大概可知。但具体成书时间我们还需寻找更多的材料来证明。

[注 释]

①“昌平坂学问所”印鉴有墨、朱二色。墨色为昌平坂幕府旧藏,包括原来林家的藏书,朱印为各家进献的书,学生不得阅览。参见林申清编著《日本藏书印鉴》,北京图书馆出版社,2000年版,第143页。

②《缉柳编》所收条目都没有小标题,为便于说明,文中引用本书条目时取每条开头数个字为题。下同,不再注出。③引文中着重号为引者所加,下同,不再注出。