藏区农牧民宗教消费中不同利益主体的博弈行为分析

杨明洪,涂开均

(四川大学经济学院 四川成都 610064)

一、问题的提出

在藏区,尤其是安多藏区,宗教因素对农牧民群众消费的影响十分明显,宗教方面的权威人士不仅是精神上的引领者,也是市场行为的引导者。农牧民在做一个重大的消费决策的时候,会依靠宗教的力量。由于藏传佛教文化的长期影响,加之藏区天然禀赋差异、传统生产方式落后,藏区农牧民消费结构呈现特殊性现象。由于“保守性”和“对先进的科学技术持抗拒态度”等观念性原因,藏区农牧民家庭消费呈现低水平特征,其消费结构中又以宗教消费最引人关注。①从全景式图景视角下看,藏区已经围绕宗教形成了一个巨大的宗教消费市场,寺庙就是一个生产基地,提供宗教产品,农牧民群众是基本的消费者,基于短期的当世利益和来世幸福的考虑购买宗教产品和宗教服务。学者研究发现,藏区中农牧民群众有三分之一的现金都用于宗教方面的消费。②在提升农牧民群众主观幸福感和提升藏传佛教寺庙团体自养能力的同时,藏区宗教消费规模的扩大也给地方政府的脱贫攻坚和社会治理等方面带来难题。因此,从不同利益主体的行为出发,研究藏区农牧民家庭的宗教消费问题具有重要的理论和现实意义。

本文以四川省阿坝县作为这一主题研究的样本代表,③从博弈论角度探讨藏区农牧民家庭宗教消费中不同利益主体的行为倾向和博弈关系。各个利益主体之间存在着责任、权利、利益的交叉重合关系。在这些利益交叉重合关系中存在着不少的利益差异,各利益主体都希望能够在农牧民宗教消费的发生过程中实现各自利益最大化。文章通过分析藏区农牧民宗教消费中所涉各主体的博弈行为及各主体间的相互合作与相互制约,阐明各利益主体在博弈行为中如何实现利益的平衡和各自利益最大化,并为政策建议提供博弈行为分析的工具支撑。

二、不同利益主体的博弈模型假设

一个博弈分析模型的建构成功,一般与以下四要素是分不开的:博弈策略参与人、博弈参与人的博弈策略空间、博弈行为的利益空间(或博弈报酬)以及博弈行为者信息。为博弈行为分析的方便起见,文章对四要素作如下假定:

(一)参与人

博弈参与人是藏区地方政府(后文简称“政府”)、藏传佛教寺庙团体(后文简称“寺庙”)、信教农牧民群体(后文简称“农牧民”)。政府是藏传佛教的管理者代表、④寺庙是农牧民家庭宗教消费的吸纳者代表和受益者代表、农牧民是宗教消费的直接投入者代表。

(二)博弈策略空间

本文假定,农牧民家庭的博弈策略空间分为低宗教消费、正常宗教消费、过度宗教消费三种状态。正常宗教消费是指不影响农牧民家庭其他的教育、医疗、日常生活等方面的消费支出,消费结构比较平衡。过度宗教消费是指投入至寺庙、宗教上的人力、物力和财力已影响农牧民家庭的教育、医疗、日常生活等方面的消费,消费结构已失衡。从“理性人假设”来看,农牧民家庭会因为信仰宗教获得当世福祉和来世幸福,故宗教消费有无限扩张的原始冲动。基于宗教事后保障理论(Chen,2010;郑风田等,2010)视角来看,在面临疾病、灾害等风险而正式社会保障功能不足时,农牧民为了获取一种具体的宗教收益——非正式社会保障,从而负向激励农牧民进行宗教参与、扩大宗教消费以获取宗教收益。

寺庙的博弈策略空间分为低宗教消费吸纳、正常宗教消费吸纳、过度宗教消费吸纳三种情况。在亚当·斯密看来,与其他社会组织一样,教会组织的有效运行也离不开市场力量的约束。罗德尼.斯达克和罗杰尔.芬克基于亚当·斯密的理论,进一步完善了宗教市场理论(Religion Market Theory)。因此,不同宗教、不同教派的寺庙出于生存和发展的考虑,存在着不断吸纳宗教消费以扩大自身宗教或教派的冲动。从藏区宗教的现实背景来看,由于宗教信众市场竞争激烈,藏传佛教五大教派出于生存、发展和扩大自身影响力的考虑,就也存在着不断吸纳农牧民家庭的宗教消费投入的行为冲动。

政府的博弈策略空间分为正常监管和严厉监管。⑤藏传佛教不同教派的寺庙出于生存和发展的考虑,会不断吸纳农牧民家庭的宗教消费。农牧民为了获得当时福祉和来世幸福的宗教收益,就会将原本用于子女教育、医疗卫生改善以及提高生活水平的人力、物资和资金大量投入到宗教消费中去。在将大量资金等投入到宗教消费中而无法承担教育、医疗卫生和日常生活的开支时,农牧民家庭就有出现无法脱贫或重新返贫的可能,政府需要对其进行管理和帮扶。寺庙虽然能够通过宗教消费的吸纳实现自身教派的自传自养,但过度吸纳宗教消费则会造成宗教的过度商业化倾向。因此,基于新修订的《宗教事务条例》“遏制宗教过度商业化,开展宗教财务管理”的规定,政府需要按照国家统一的财务、资产、会计制度,对寺庙的财务状况、收支情况和接受、使用捐赠情况进行管理。

(三)博弈行为的利益空间(博弈报酬)

农牧民家庭:在目前的藏区农牧民宗教消费中,农牧民的当世福祉和来世幸福是其参与宗教消费的重要指标。在农牧民看来,宗教消费越多,其就越有可能获得相应的宗教收益,从现实情况来看,藏区农牧民家庭宗教消费的利益空间一般是由宗教产品、当世福祉、来世幸福所组成。因此假设农牧民在低宗教消费的情况下其收益空间设定为Q,正常宗教消费情况下其利益空间为Q+a,过度宗教消费情况下其利益空间为Q+a+b。同时,农牧民家庭会因过度宗教消费等原因而无法支付教育、医疗或日常生活的消费从而陷入贫困或重新返贫,而付出成本g,g通常表现为低教育程度、疾病缠身或生活困难等。

宗教寺庙团体:由于藏传佛教寺庙团体并不直接从事农牧业生产,若不向农牧民家庭吸纳宗教消费,其就无法生存和发展,更遑论扩大自身教派的影响力了。藏传佛教寺庙团体希望农牧民进行宗教消费,并积极开展宗教消费的吸纳活动,如利用大型佛事活动、念经、天葬、婚丧嫁娶、出行选宅、卜算占卦、悬挂经幡、修建佛塔、堆放玛尼堆、供奉酥油花等,都是吸纳宗教消费的方式。通过积极吸纳,并不断鼓励农牧民宗教消费规模,实现扩张自身资金规模。因此假设寺庙吸纳宗教消费的收益分为基本宗教消费收益M与扩展型消费收益I,分为低宗教消费吸纳、正常宗教消费吸纳和过度宗教消费吸纳,过度的宗教消费吸纳需要寺庙团体付出过多的人力、物力、财力以及出于宗教慈悲无偿为农牧民提供的宗教产品或宗教服务等,文章将其统称为吸纳成本C1。

地方政府:政府对寺庙吸纳宗教消费的监管一般是正常的监管行为即常规监管,这就需要政府付出常规的监管成本。随着寺庙吸纳的资金规模膨胀、风险加大,宗教寺庙团体的商业化倾向不断增加,这就需要政府对前者进行严厉监管(如财务管理、资金审计等),付出更多更大的监管成本。假设政府对寺庙的正常监管成本为C0,这包括信息收集、信息核实、资金审计、财务管理、税务管理等成本。严厉监管则将会产生额外监管成本K1,其包括政府将需要收集更多的宗教消费吸纳的信息,地方政府、上级政府乃至中央政府的各级信息收集部门、审计部门、财税部门将增加工作量即额外监管成本;而当农牧民家庭因过度宗教消费不能支付教育、医疗、日常生活等方面的消费支出而家庭陷入困顿,甚至直接返贫时,政府还将会增加额外监管成本K2,即救济成本。

(四)博弈信息

所有博弈行为人对对方的博弈行动策略信息并不完全掌握。当政府实行正常监管时,寺庙团体会出现无宗教消费吸纳、正常宗教消费吸纳或过度宗教消费吸纳等具体的宗教消费策略,并接受政府的宗教监管。当寺庙开展宗教消费吸纳时,政府也会在正常监管和过度监管的策略中选择其中一种,如寺庙宗教消费吸纳行为过度而导致农牧民家庭陷入困顿或贫困状况时,政府则会对寺庙进行严厉监管(管制)。

三、不同利益主体行为博弈分析

由于本研究直接涉及藏区宗教管理、社会治理问题,也与藏区的反渗透、反分裂、反暴恐斗争工作间接相关,因此藏区农牧民的宗教消费数据和藏传佛教寺庙的宗教资产数据属于涉密性质,并不容易统计和收集。基于此,以对四川省阿坝县的实地调研为安多藏区样本代表,发现藏区居民的宗教参与频度、宗教的物资投入(以放生为例)规模都较高(见表1),这从实践上奠定了藏区农牧民宗教消费中不同利益主体博弈行为分析的研究基础。

表1:川甘青结合部地区(阿坝县)农牧民宗教参与、宗教物资投入调查情况表

说明:2017年7月-9月,笔者在四川省阿坝县开展了“阿坝县农牧民宗教信仰与生活”的实地调研和问卷调查,主要集中于阿坝镇、麦尔玛乡(现改为镇)、安斗乡、河支乡、茸安乡、垮沙乡、哇尔玛乡、若柯河牧场等乡镇(场)。问卷调查主要采取随机调查法,共发放问卷270份,收回有效问卷221份。表1数据即从问卷的第14、16项题目分析而来。

(一)农牧民家庭与寺庙团体博弈分析

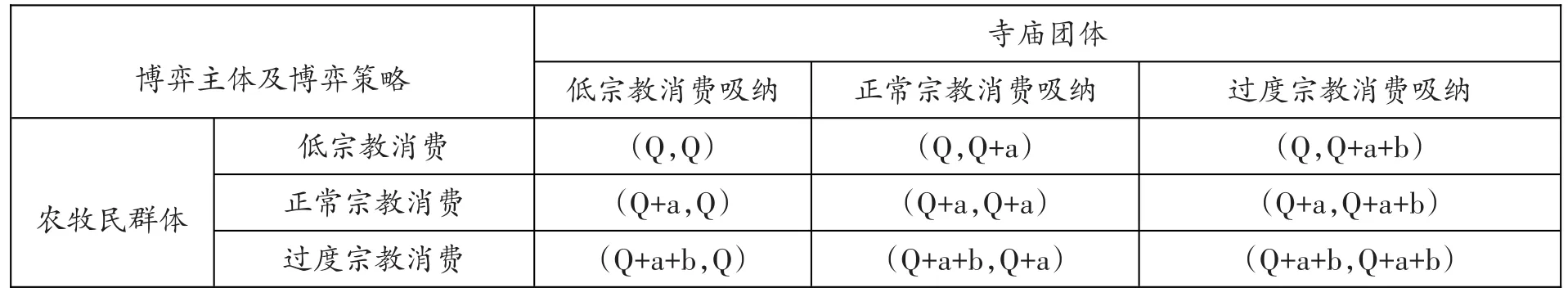

本文假定一个区域内仅有地方政府和寺庙团体,所有寺庙团体在宗教消费吸纳上都会出于“理性人假设”的考虑不断吸纳农牧民群众的宗教消费投入,地区内的经济发展情况是均质的,即宗教消费吸纳的现实条件与所能够获取的利益空间是相差无几的。两大利益主体之间静态博弈的利益空间矩阵见表2。

表2:农牧民群体与寺庙团体博弈的利益空间矩阵

农牧民群体和寺庙团体都存在三个博弈策略选择,因此一共有九个博弈策略方案组合(集合)。博弈策略方案组合一是寺庙团体对农牧民群体开展宗教消费的吸纳行为频率和动员强度较弱,农牧民群体将家庭收入、人力或物资投入宗教消费的比例也很低,总的博弈报酬均为(Q,Q),这是一个均衡的静态纳什博弈状态。博弈策略方案组合二是农牧民群体采取低维宗教消费的策略,寺庙团体采取正常的宗教消费吸纳行为,由于付出了超出低维度的宗教吸纳行为,故两主体间的博弈报酬为(Q,Q+a)。博弈策略组合三是农牧民群体低维宗教消费维度的博弈策略,寺庙团体采取的是过度的宗教消费吸纳行为,虽然不能从农牧民群体中获得宗教收入,但却能够从藏区之外的群体中获得宗教收入,如企业家、慈善团体等的宗教消费,这就为寺庙团体的宗教收入填补了空白,因此两主体间的博弈报酬组合就是(Q,Q+a+b)。博弈策略组合四、五、六就是农牧民群体采取正常宗教消费的博弈行为,寺庙团体分被采取低宗教消费吸纳、正常宗教消费吸纳、过度宗教消费吸纳的博弈行为。由于正常的宗教消费能够获取中等程度的消费收益,故农牧民群体的博弈报酬为(Q+a),寺庙团体所获取的博弈报酬就分别为(Q)、(Q+a)、(Q+a+b)。博弈策略组合七、八、九则是农牧民群体采取过度宗教消费,而寺庙团体则分别采取低维宗教消费吸纳、正常宗教吸纳和过度宗教消费吸纳行为。当农牧民消费结构过度投入宗教而寺庙采取低维的宗教消费吸纳时,农牧民的宗教消费未全部投入到寺庙团体中,可能就变成了自然宗教投入、家屋宗教投入等方面,因此农牧民群体宗教消费的博弈报酬仍然较高,为(Q+a+b)。同样的,当农牧民群体仍为过度宗教消费,而寺庙团体采取正常宗教吸纳和过度宗教吸纳时,寺庙所能获取到的利益报酬则可能就为大部分吸纳利益或全部吸纳利益,其博弈报酬组合就分别为(Q+a)、(Q+a+b)。

农牧民群体和寺庙团体依次存在三个博弈的均衡利益空间(Q,Q)、(Q+a,Q+a)、(Q+a+b,Q+a+b),根据经济学的囚徒困境理论和博弈论中各自占优策略决策要求,农牧民群体和寺庙团体都会由低宗教消费或低宗教消费吸纳变成正常的宗教消费或正常宗教消费吸纳,从宗教市场理论的“理性人”假设来看,只有这样才会满足农牧民群体当世福祉和来世幸福需求,也才会满足寺庙团体生存发展和扩大自身影响力的宗教传播追求。由于两大利益主体都基于实现自身需要的追求,“理性人”假设下的农牧民群体和寺庙团体的宗教消费或宗教消费吸纳会变得越来越多,甚至过度消费或过度吸纳,农牧民群体和寺庙团体为了获取博弈的利益空间最大化(Q+a+b,Q+a+b),都会寻求各种可能性的机会进行过度宗教消费或过度宗教消费的吸纳。

从“理性人”假设的角度来看,农牧民群体认为投入足够或过度宗教消费就能够获得更多的当世福祉(如非正式社会保障、社会资本、人力资本等)或来世幸福,故农牧民群体采取过度的宗教消费会比采取低宗教消费和正常宗教消费要获得更多的宗教收益,取得更多的社会资本、非正式社会保障或人力资本,即更大的博弈利益空间(Q+a+b)。政府若不对过度的宗教消费及宗教消费吸纳行为进行严厉的科学监管,农牧民群体的宗教消费和寺庙团体的宗教消费吸纳则将会对地区的经济发展产生某种限制作用,对地区社会治理产生阻碍作用。

(二)地方政府与寺庙团体博弈分析

地方政府对寺庙团体的宗教吸纳行为信息做到完全了解,如果没有政府的严厉监管,就很难做到遏制处于不透明信息中的寺庙团体宗教消费吸纳无限扩张和宗教资产不断膨胀的扩张冲动。在绝大多数民众信教的藏区,寺庙团体本就可以在无宗教吸纳或低宗教吸纳中获得相应的宗教收入。地方政府与寺庙团体博弈的利益空间矩阵见表3。

表3:地方政府与寺庙团体博弈的利益空间矩阵

地方政府在寺庙团体低宗教消费吸纳的情况下,所需要投入到宗教监管中的人力、物力和财力投入比例就比较低,故管理收益就很低,即博弈策略组合1(低宗教消费吸纳,正常监管)=(Q,0),策略组合2(低宗教消费吸纳,严厉监管)=(Q,0)。在寺庙团体采取正常宗教消费吸纳的情况下,正常监管所获得的管理收益九尾(M+I),政府对寺庙团体的严厉监管就需要付出成本(C1),故其宗教管理的利益空间就为(M+I-C1),其利益空间就为策略组合3(正常宗教消费吸纳,正常监管)=(Q+a,M+I),策略组合4(正常宗教消费吸纳,严厉监管)=(Q+a,M+I-C1)。在过度宗教吸纳的情况下,地方政府由于信息不对称就不能进行管理,管理收益也没有成为或部分成为额外收益I0,即使在严厉监管情况下能够收获地区经济治理收益I1,但同时也要付出更大的监管成本C1,故其所得博弈利益(报酬)为I1-C1,策略组合5(过度宗教消费吸纳,正常监管)=(Q+a+b,0或I0),策略组合6(过度宗教消费吸纳,严厉监管)=(Q+a+b,I1-C1)。

寺庙团体在博弈矩阵中的占优策略是过度宗教消费的吸纳,地方政府在寺庙团体采取低宗教吸纳和正常宗教吸纳行为情况下的占优策略是正常监管;在寺庙团体采取过度吸纳的情况下,政府一般会采取严厉监管措施,但所收到的管理收益并不能明确,没有完全占优策略。

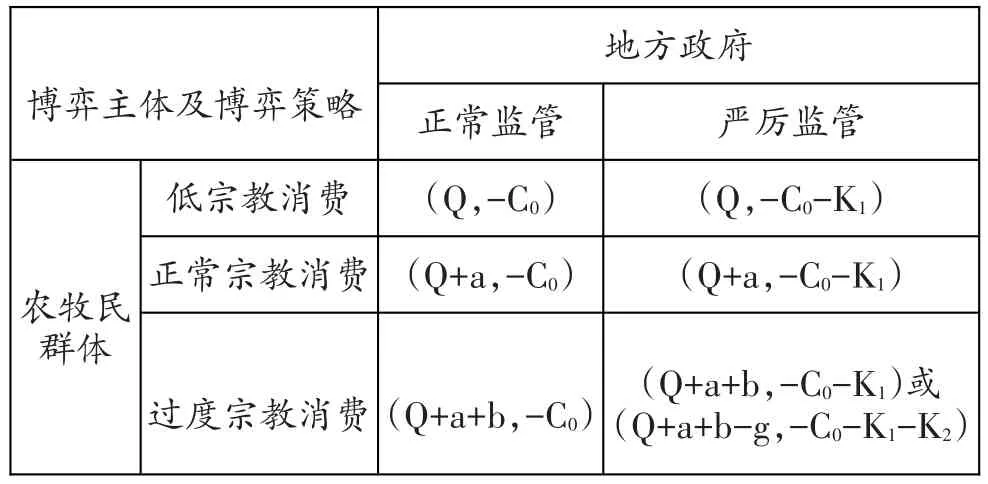

(三)地方政府与农牧民群体博弈分析

地区内农牧民的宗教消费在家庭消费中的比例越高,给藏区的经济发展和社会治理带来危机的可能性就越高,政府就需要采取系列监管措施,由正常监管转为严厉监管,也会付出更多的博弈监管成本。地方政府与农牧民群体的博弈矩阵见表4。

表4:农牧民群体与地方政府博弈的利益空间矩阵

从表4可以得出,政府开展严厉监管要比正常监管多付出成本-K1及-K1-K2,政府开展正常监管是完全占优策略。农牧民群体与政府博弈的最佳策略是(过度宗教消费,正常监管),其博弈报酬组合为(Q+a+b,-C0)。当农牧民群体的宗教消费过度从而导致无法支付教育、医疗和日常生活等方面的支出g时,政府就必然会付出额外监管成本-K1,甚至需要采取救助措施付出救济成本-K1-K2,原状态就被打破成为(过度宗教消费,严厉监管),博弈报酬组合为(Q+a+b,-C0-K1-K2)。

基于“理性人”假设,以宗教市场理论主体为分析框架,结合博弈论分析工具,可以发现,农牧民群体、寺庙团体和地方政府各自的最优策略是过度宗教消费、正常宗教消费吸纳和正常监管。从正常的宗教消费演变为过度消费,因此农牧民群体的经济负担就越来越重。政府就会作为宗教管理的主体进入到这一领域,对宗教消费和宗教消费吸纳进行监管,为了保证自身的管理收益最大化或监管成本最小化,其博弈策略就会一直维持在正常监管上。

四、宗教消费的博弈行为结果与政策指示意义

西藏及四省藏区的农牧民群众绝大部分都信仰藏传佛教,其宗教氛围浓厚、信教规模巨大的特征不仅在微观上为农牧民家庭消费中的宗教消费形成提供了现实基础,更在宏观上为国际反华势力、地方分裂主义势力蓄意制造“宗教问题”、破坏藏区和谐发展与安定团结提供了客观条件。藏区的跨越式发展需要顶层设计上的宏观政策视野和对口援藏中观上产业的支持,更需要藏区地方政府自立自强,从自身实际条件出发,实现微观经济治理,这其中就包括对所涉农牧民家庭宗教消费与宗教寺庙团体的宗教消费吸纳开展经济治理。因此,从微观角度入手分析藏区农牧民家庭的宗教消费,揭示藏区农牧民宗教消费的规律和特征,为地方政府和中央政府提供有借鉴意义的参考建议,具有重要的现实意义。从前文的博弈行为分析可以明确看出,藏区宗教消费所涉的各利益主体出于各自的不同利益诉求,在博弈行为和博弈目标上存在着不一致性,因此采用博弈分析工具进行行为策略和博弈目标分析具有重要的方法论意义。分析结果表明:

第一,从农牧民群体与寺庙团体的博弈结果来看,由于两大利益主体都基于实现自身需要的追求,“理性人”假设下的农牧民群体和寺庙团体的宗教消费或宗教消费吸纳会变得越来越多甚至过度消费或过度吸纳,农牧民群体和寺庙团体为了获取博弈的利益空间最大化,都会寻求各种可能性的机会进行过度宗教消费或过度宗教消费的吸纳。

第二,从地方政府与寺庙团体的博弈结果来看,寺庙团体在博弈矩阵中的占优策略是过度宗教消费的吸纳,地方政府在寺庙团体采取低宗教吸纳、正常宗教吸纳行为情况下的占优策略是正常监管;在寺庙团体采取过度宗教吸纳的情况下,政府一般会采取严厉监管措施,但所收到的管理收益并不能明确,没有完全占优策略。

第三,从地方政府与农牧民群体的博弈结果来看,当农牧民群体的宗教消费过度从而导致无法支付教育、医疗和日常生活等方面的支出时,政府就必然会付出额外的监管成本保证农牧民有足够的收入投在非宗教消费上,甚至需要采取救助措施付出救济成本。

对不同利益主体在藏区农牧民宗教消费中的博弈行为分析结论可知,其具有明确的政策指示意义:

首先,地方政府应提高对宗教消费吸纳的监管力度,通过宗教寺庙资产的财税监管,提高宗教消费吸纳过度的成本。从2017年9月国务院颁布的《宗教事务条例》修订版来看,宗教团体、宗教院校、宗教活动场所和宗教教职人员应当“依法办理税务登记、纳税申报、税收管理和财产清算”等规定,这为地方政府管理宗教消费吸纳行为提供了法律依据。

其次,加大农牧民群体减少宗教消费的宣传教育和引导,寻找农牧民宗教消费的替代品和参与宗教活动的替代方式。比如,以光碟、录音等代替请喇嘛诵经,以现代科学预测天气、时令代替请喇嘛打卦算卦,以藏族风格灯饰代替酥油灯等,通过提高宗教消费品的耐用性,只改变形式但不改变农牧民群体对佛的敬仰。

再次,多种形式提高农牧民群体收入,降低农牧民家庭消费结构中的宗教消费比例。通过发展藏区集体经济、提高各类补贴标准以及大力发展文化旅游的形式,努力提高农牧民群体的收入,实现降低宗教消费比例的目标。

[注 释]

①藏区农牧民家庭的宗教消费是指农牧民群众出于当世福祉和来世幸福的考虑(更多基于来世幸福考虑),投入到藏传佛教寺庙、僧尼群体中的时间、物资和金钱,包括购买寺院的门票(部分寺庙)、给佛菩萨的香、蜡、花、果等各种供品、对师父的各种衣食日用供养、请购经书、木鱼、念珠等各种法器、佛菩萨的各类画像、塑像、雕像,请购各种经咒神像的佩戴物、装饰物、不同名目的布施(如救济、建庙、开光),用于印经、放生等积福行善活动的开支,用于请喇嘛作各种道场的费用,等等。

②罗绒占堆:《透视西藏农户的宗教消费现象》.人民网—复兴论坛,2010-11-25。

③阿坝州阿坝县属于安多藏区县,全县总人口共计80442人,其中藏族人口占比75793人,占总人口的94.2%。基于阿坝县全民(所有藏族农牧民)信教的现实背景,以其作为藏区宗教消费过程中不同利益主体博弈行为分析具有窥一斑而见全豹的代表性意义。

④我国宗教管理实行保障信仰自由的原则,但为了维护宗教和睦与社会和谐,规范宗教事务管理,提高宗教工作法治化水平,因此宪法和有关法律赋予政府宗教管理职责。宗教消费也属于自由的家庭消费选择,政府无权直接干涉农牧民家庭的宗教消费,更多是属于间接管理;在对藏传佛教寺庙团体方面,政府有直接管理的职责。

⑤作为多教派传播且全民信教的藏区,藏区宗教市场有其独特特征。一方面,其与西方宗教市场相似的发展特征,即宗教市场上存在多种教派,宗教市场竞争(即宗教消费吸纳竞争)激烈,但又不同于西方宗教市场的国家管制程度很低,我国政府对宗教管制(监管)程度比西方要高。另一方面,作为同样属于我国宪法和相关宗教法律法规管理的藏区,其宗教市场也有与内地宗教市场相同的发展特征,即宗教消费吸纳同样要受到政府的宗教管制(即监管)。