创新空间扩散与城市体系的关联性分析

【摘要】以长江中游城市群为例,在分析了其城市体系的分布结构基础上,利用城市创新扩散模型,实证研究了创新空间扩散与城市体系的关联性。结果表明:长江中游城市群城市体系结构不完善,呈现出“两头小、中间大”的特征;其创新扩散强度与城市体系两者在空间上也有着较强的关联性,且创新表现出较明显的等级扩散的空间模式。

【关键词】创新空间扩散 城市体系 长江中游城市群

2015年4月,《长江中游城市群发展规划》正式批复。从地理位置上看,长江中游城市群贯通南北、衔接东西,具有得天独厚的地理优势;从战略落实上看,它深入贯彻落实深化改革、建设中西部等国家的大政方针,其不仅仅是长三角稳步发展的后备军,而且对加快形成我国创新驱动发展新格局也极具现实意义。长江中游城市群的辐射范围几乎覆盖了湘鄂赣3省,主要包括湖北省中的武汉、黄石、鄂州、黄冈、孝感、咸宁、仙桃、潜江、天门、襄阳、宜昌、荆州、荆门13个城市;湖南省中的长沙、株洲、湘潭、岳阳、益阳、常德、衡阳、娄底8个城市;江西省中的南昌、九江、景德镇、鹰潭、新余、宜春、萍乡、上饶、抚州及吉安10个城市。考虑到研究数据的可获取性,本文暂不考虑仙桃、天门及潜江3个县级市,仅研究长江中游城市群内的28个地级城市。

一、长江中游城市群城市体系的分布结构

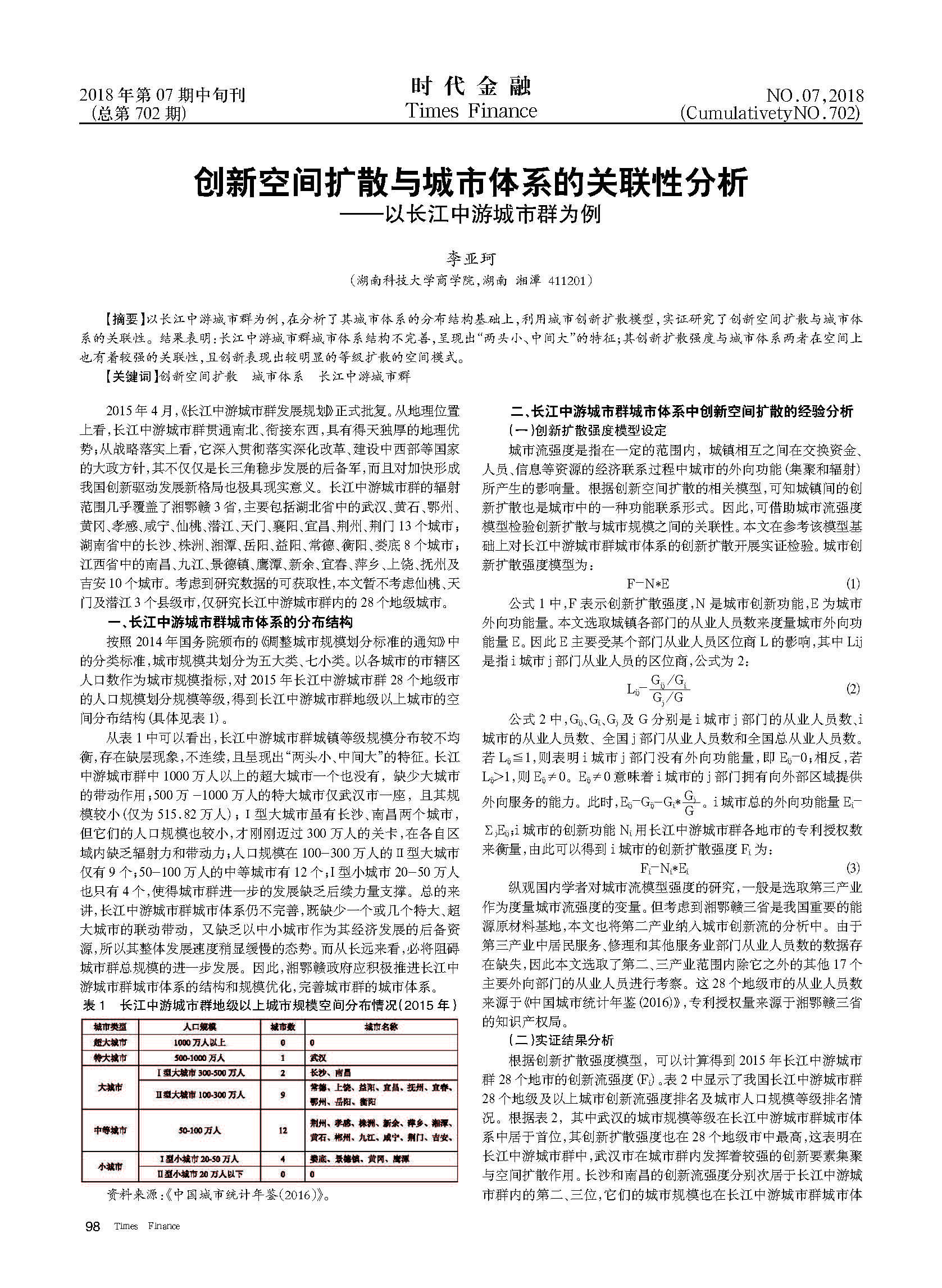

按照2014年国务院颁布的《调整城市规模划分标准的通知》中的分类标准,城市规模共划分为五大类、七小类。以各城市的市辖区人口数作为城市规模指标,对2015年长江中游城市群28个地级市的人口规模划分规模等级,得到长江中游城市群地级以上城市的空间分布结构(具体见表1)。

从表1中可以看出,长江中游城市群城镇等级规模分布较不均衡,存在缺层现象,不连续,且呈现出“两头小、中间大”的特征。长江中游城市群中1000万人以上的超大城市一个也没有,缺少大城市的带动作用;500万-1000万人的特大城市仅武汉市一座,且其规模较小(仅为515.82万人);Ⅰ型大城市虽有长沙、南昌两个城市,但它們的人口规模也较小,才刚刚迈过300万人的关卡,在各自区域内缺乏辐射力和带动力;人口规模在100-300万人的Ⅱ型大城市仅有9个;50-100万人的中等城市有12个;I型小城市20-50万人也只有4个,使得城市群进一步的发展缺乏后续力量支撑。总的来讲,长江中游城市群城市体系仍不完善,既缺少一个或几个特大、超大城市的联动带动,又缺乏以中小城市作为其经济发展的后备资源,所以其整体发展速度稍显缓慢的态势。而从长远来看,必将阻碍城市群总规模的进一步发展。因此,湘鄂赣政府应积极推进长江中游城市群城市体系的结构和规模优化,完善城市群的城市体系。

二、长江中游城市群城市体系中创新空间扩散的经验分析

(一)创新扩散强度模型设定

城市流强度是指在一定的范围内,城镇相互之间在交换资金、人员、信息等资源的经济联系过程中城市的外向功能(集聚和辐射)所产生的影响量。根据创新空间扩散的相关模型,可知城镇间的创新扩散也是城市中的一种功能联系形式。因此,可借助城市流强度模型检验创新扩散与城市规模之间的关联性。本文在参考该模型基础上对长江中游城市群城市体系的创新扩散开展实证检验。城市创新扩散强度模型为:

F=N*E (1)

公式1中,F表示创新扩散强度,N是城市创新功能,E为城市外向功能量。本文选取城镇各部门的从业人员数来度量城市外向功能量E。因此E主要受某个部门从业人员区位商L的影响,其中Lij是指i城市j部门从业人员的区位商,公式为2:

Lij=■ (2)

公式2中,Gij、Gi、Gj及G分别是i城市j部门的从业人员数、i城市的从业人员数、全国j部门从业人员数和全国总从业人员数。若Lij?芨1,则表明i城市j部门没有外向功能量,即Eij=0;相反,若Lij>1,则Eij≠0。Eij≠0意味着i城市的j部门拥有向外部区域提供外向服务的能力。此时,Eij=Gij-Gi*■。i城市总的外向功能量Ei=∑jEij;i城市的创新功能Ni用长江中游城市群各地市的专利授权数来衡量,由此可以得到i城市的创新扩散强度Fi为:

Fi=Ni*Ei (3)

纵观国内学者对城市流模型强度的研究,一般是选取第三产业作为度量城市流强度的变量。但考虑到湘鄂赣三省是我国重要的能源原材料基地,本文也将第二产业纳入城市创新流的分析中。由于第三产业中居民服务、修理和其他服务业部门从业人员数的数据存在缺失,因此本文选取了第二、三产业范围内除它之外的其他17个主要外向部门的从业人员进行考察。这28个地级市的从业人员数来源于《中国城市统计年鉴(2016)》,专利授权量来源于湘鄂赣三省的知识产权局。

(二)实证结果分析

根据创新扩散强度模型,可以计算得到2015年长江中游城市群28个地市的创新流强度(Fi)。表2中显示了我国长江中游城市群28个地级及以上城市创新流强度排名及城市人口规模等级排名情况。根据表2,其中武汉的城市规模等级在长江中游城市群城市体系中居于首位,其创新扩散强度也在28个地级市中最高,这表明在长江中游城市群中,武汉市在城市群内发挥着较强的创新要素集聚与空间扩散作用。长沙和南昌的创新流强度分别次居于长江中游城市群内的第二、三位,它们的城市规模也在长江中游城市群城市体系中处于相同的位置,因此应将长沙、南昌培育成城市群内的副中心城市。宜昌、襄阳、宜春、抚州等人口规模较大的城市,其创新流强度在长江中游城市群中处于前列。而景德镇、鹰潭的人口规模相对较小,在长江中游城市群城市体系中城镇规模等级分别为26、28,其创新流强度排名也是靠后,分别是25、27。总体来看,长江中游城市群各城市的创新扩散强度与其城市规模等级基本上是一致的。另外,对这28个城市创新扩散强度与城市规模作相关性分析,得到这二者的皮尔逊相关系数为0.9024,在1%显著水平下显著,这反映两者具有高度的一致性。创新流强度等级反映的是城市创新扩散的强度,而规模等级体现的是城市市辖区人口规模的大小,两者基本上一致,意味着长江中游城市群城市体系中的创新扩散呈等级扩散的空间模式,即是由中心大规模城市向次级规模城市扩散再向小规模城市扩散路径。

总的来讲,长江中游城市群创新扩散强度与城市规模两者在空间上有着较强的关联性,创新在长江中游城市群城市体系中呈现出较明显的等级扩散特征。因此,在长江中游城市群的今后发展中,湘鄂赣三省政府应提高武汉、长沙、南昌3个核心城市的创新投入与产出水平,完善城市体系,科学规划各城市的规模与布局,以便创新成果可以顺利扩散,实现长江中游城市群创新能力的全面提高。

三、结论及政策建议

文章以长江中游城市群为例,在分析了其城市体系的分布结构基础上,利用城市创新扩散模型,实证研究了创新空间扩散与城市体系的关联性。结果表明:长江中游城市群城市体系结构不完善;其创新扩散强度与城市体系两者在空间上也有着较强的关联性,且创新表现出较明显的等级扩散空间模式。根据以上结论,本文认为在长江中游城市群的长远发展中,湘鄂赣3省应采取以下措施促进技术创新扩散。

一是要合理规划和完善现有的城镇等级体系。武汉、长沙及南昌3个核心城市的创新扩散强度在各自区域内均是首屈一指。因此,在今后的战略调整中,应进一步保持其辐射、联动的功能,增加长江中游城市群中的超大及特大城市数量。对于中小规模城市,应打破行政区划的桎梏,联合发展,改善中小城市的接受条件,为促进创新成果的顺利扩散提供有利环境。二是中小规模城市也应充分发挥本地的资源禀赋、工业基础等优势,积极采取措施主动提高本地创新能力,重视对新技术的引进、消化吸收再创新能力,以有利于大规模城市创新成果的有效扩散。

参考文献

[1]徐雪琪,程开明.创新扩散与城市体系的空间关联机理及实证[J].科研管理,2008,(05):9-15.

[2]程開明.城市体系中创新扩散的空间特征研究[J].科学学研究,2010,28(05):793-799.

[3]仇怡.城市体系与创新扩散效应的关系——以长三角地区为例[J].城市问题,2015,(08):90-96.

[4]仇怡,李亚珂.城镇化水平对城市创新能力的影响研究——以长江中游城市群28市为例[J].湖南科技大学学报(社会科学版),2017,20(06):52-57.

基金项目:湖南省研究生科研创新项目(CX2017B578)。

作者简介:李亚珂(1990-),女,河南洛阳人,湖南科技大学商学院硕士研究生,主要研究方向:城市群与技术创新。