鄂尔多斯盆地不同类型水平井地质优化设计研究

谢利成,杨红新

(延长石油股份有限公司研究中心, 陕西延安 716000)

经过6年多的摸索和试验,虽然延长油田加快了水平井科技攻关及规模推广的速度,但目前水平井技术的应用还处于不成熟阶段,尤其在南部的致密油、东部的浅层水平井应用中暴露出一些问题:①水平井整体开发过程中的方位调整与探索经验积累不够,导致后期采油难度增加;②不同类型油藏顶距的位置不合理,导致部分水平井过早水淹,难以治理;③不合理的作业方式及作业间距的选择阻碍水平井最大限度发挥效益。

前人分别于2015—2017年做过“水平井油藏工程设计优化及开发技术政策优化研究”“延长油田水平井注采井网优化研究”“延长油田水平井开发效果评价”等课题研究,并取得了一定的成果,但随着大规模水平井的开采、对水平井开采认识程度的进一步深入,以及新的实际情况的出现,原有部署参数的研究结论需要进一步完善。

本研究结合生产实际与数值模拟技术,以2012—2017年延长油田的生产数据为基础,从与水平井设计优化相关的方位、长度、距顶位置、距边水位置及射孔方式等入手,给出不同类型、不同地质条件下水平井设计适用的参数。

1 边(底)水低渗透油藏水平井优化

首先,建立单井模型,结合延长油田的实际情况,分别给出11种水平井长度及7种水平井距顶位置进行优化对比;其次,给出不同油层厚度下合理的距顶位置;最后,利用产量数据总结出水平井距边底水的最佳位置,并结合数值模拟技术给出不同渗透率级差下的射孔方案。

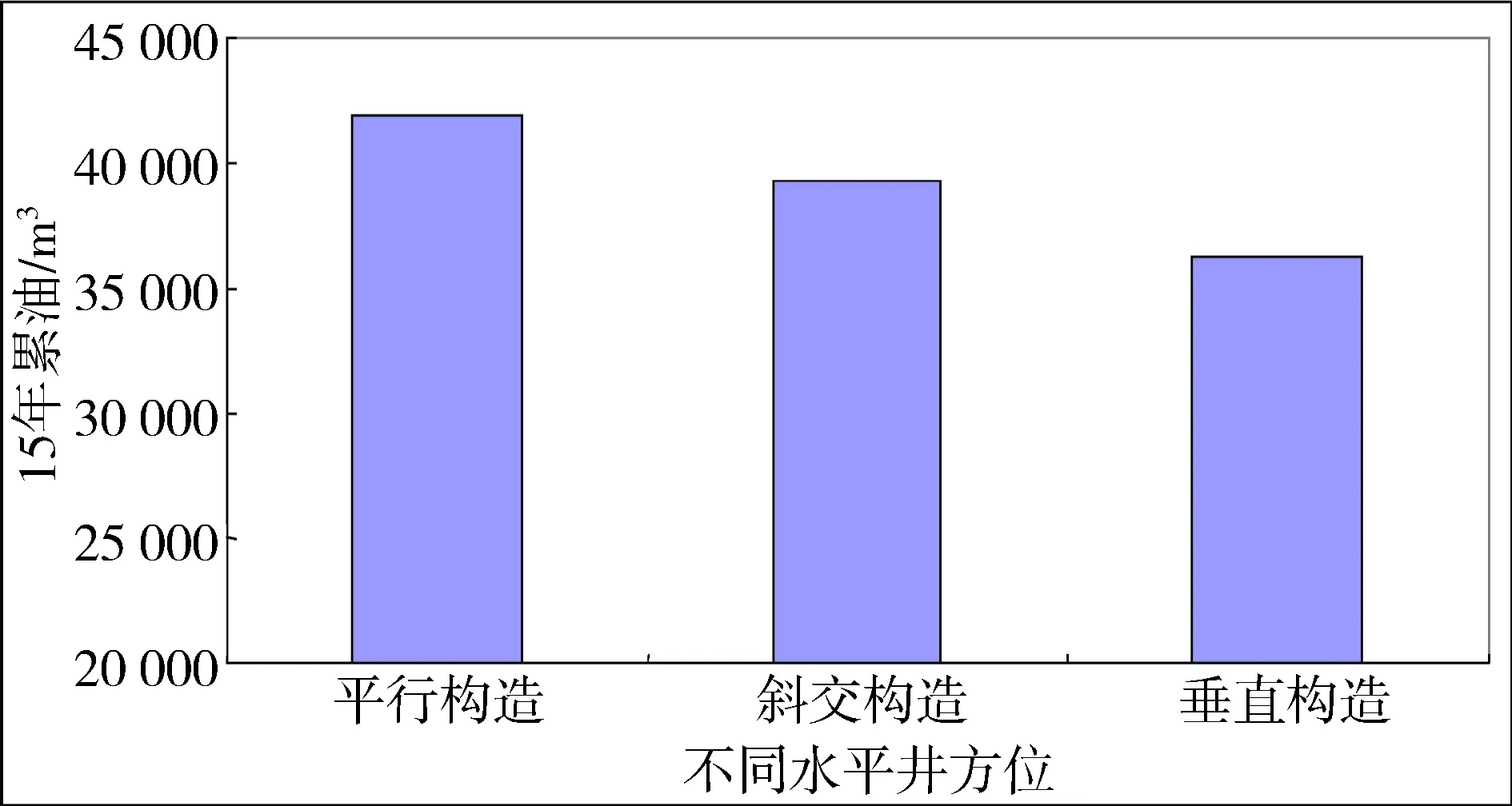

1.1 水平井方位优化

建立单井概念模型,分别对与构造线垂直、斜交、平行等水平段方位进行优化。其中水平段长250 m,平面范围为600 m×250 m;油层厚度为20 m,水油体积比为12,垂直渗透率为0.8Kh(水平渗透率)。油藏数模结果表明,水平井方位与构造线平行时开发效果好(图1)。

图1 边(底)水低渗透油藏不同水平井方位的15年累油对比Fig.1 Contrast of 15 years cumulative oil production of different horizontal well orientations in low permeability reservoir with edge (bottom) water

1.2 水平井长度优化

结合延长油田实际钻水平井的长度,设计100 m、150 m、200 m、250 m、300 m、350 m、400 m、450 m、500 m、550 m、600 m等11种水平井长度,对水平段长度进行优化。数模结果表明,水平段越长,开发效果越好,300 m为增幅拐点。考虑到井网和构造特点,水平段长度取400~450 m为宜(图2)。[1]

图2 边(底)水低渗透油藏水平井长度优化Fig.2 The optimization of horizontal well length in low permeability reservoir with edge (bottom) water

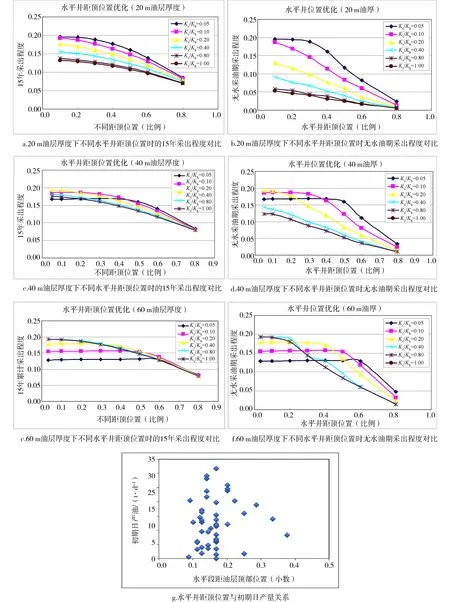

1.3 水平井段距顶位置优化

建立概念模型,分别设计0.1H(水平井距顶位置)、0.2H、0.3H、0.4H、0.5H、0.6H、0.8H等7种水平井距顶位置进行优化,其中水平井长度为250 m,平面范围为470 m×220 m;油层厚度分别取20 m、40 m、60 m,水油体积比为12;水平渗透率Kh为16.75 mD,垂直渗透率分别为0.05Kh、0.1Kh、0.2Kh、0.4Kh、0.8Kh[2]。

图3 边(底)水低渗透油藏水平井距顶位置优化Fig.3 The optimization of the location of the horizontal well from the top in low permeability reservoir with edge (bottom) water

当油层厚度为20 m时,从图3a、3b中可以看出,当Kv/Kh≥0.1时,水平井越靠近顶部,无水采油期及15年采出程度越高;当Kv/Kh=0.05时,水平井距顶4 m(20%油层厚度)时的无水采油期及15年内采出程度最高;水平井距顶位置相同时,垂向传导率越低,开发效果越好[3]。

当油层厚度为40 m时,从图3c、3d中可以看出,当Kv/Kh≥0.4时,水平井越靠近顶部,无水采油期及15年内采出程度越高;当Kv/Kh=0.2时,水平井距顶20%,无水采油期及15年内采出程度最高;当Kv/Kh=0.1时,水平井距顶40%,无水采油期及15年内采出程度最高[4-5]。

当油层厚度为60 m时,从图3e、3f中可以看出,当Kv/Kh≥0.8时,水平井越靠近顶部,无水采油期及15年内采出程度越高;当Kv/Kh=0.4时,水平井距顶20%,无水采油期及15年内采出程度最高;当Kv/Kh=0.2时,水平井距顶40%,无水采油期及15年内采出程度最高;当Kv/Kh=0.1时,水平井距顶60%,无水采油期及15年内采出程度最高[5-8]。

总结油藏数值模拟结果表明:①油层越薄时,水平井越靠近顶部;油层越厚时,水平井越不适宜靠近顶部。②垂向传导率越高,水平井越靠近顶部。③矿场上,水平井纵向位置处于距油层顶部为10%~20%处,油井初期产能较高(表1、图3g)。综合考虑,水平井距顶位置为20%油层厚度左右。

表1 边(底)水低渗透油藏水平井井距顶位置优化结果Table 1 The vertical position optimization results of horizontal wells in low permeability reservoir with edge (bottom) water

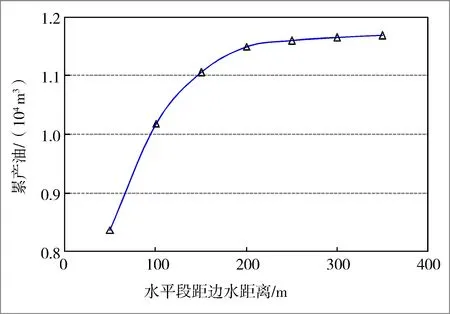

1.4 水平井距边水位置优化

建立单井概念模型,分别设计水平井距边水50 m、100 m、150 m、200 m、250 m、300 m、350 m等7种方案进行优化。数模优化结果表明,水平井距边水150 m后,边底水能量对油藏的影响渐弱,累产油量增加趋势开始减缓,即水平井距边水位置为150 m左右较好(图4)。

图4 边(底)水低渗透油藏水平井距边水位置优化Fig.4 The optimization of the location of the horizontal well from the side water in low permeability reservoir with edge (bottom) water

1.5 射孔方式优化

建立概念模型,分别设计1∶1、1.5∶1、3∶1、4∶1、5∶1、10∶1等6种水平井沿井段渗透率级差进行优化,其中水平井长度为250 m,平面范围为470 m×220 m;油层厚度为40 m,水油体积比为12;水平渗透率Kh为16.75 mD,垂直渗透率为0.8Kh。

油藏数值模拟结果表明,底水油藏水平井沿井段渗透率临界级差在4倍左右,即当相邻高低渗透段之间的渗透率级差大于4倍时,低渗透段下方的原油几乎不被动用(图5)。为了有效动用低渗透段下方的原油,建议渗透率级差大于等于4时,应采用分段射孔,“先低后高,后封低补高”;渗透率级差小于4时,应采用变密度射孔,匹配水平段油藏物性差异,有效提高单井产能,实现均衡开采[8-12]。

图5 边(底)水低渗透油藏不同渗透率级差下水平井水脊形态变化规律Fig.5 Changing rule of horizontal well ridge morphology under different permeability grade in low permeability reservoir with edge (bottom) water

2 特低渗透油藏分段压裂水平井地质优化技术

首先,利用启动压力图版,给出特低渗油藏水平井注水开发下的基质渗透率划分标准;其次,结合累产油与水平井的方位关系,验证目前特低渗油藏水平井完井方式的合理性,并利用统计数据给出合理的水平井长度及垂向位置;最后,研究不同的裂缝长度、射孔间距、采出程度及导流能力之间的关系,给出适合特低渗油藏水平井的合理的压裂参数。

2.1 延长油田水平井应用油藏地质分类

根据调查研究,选取2个适合开展延长油田水平井应用油藏启动压力梯度计算的经验公式。

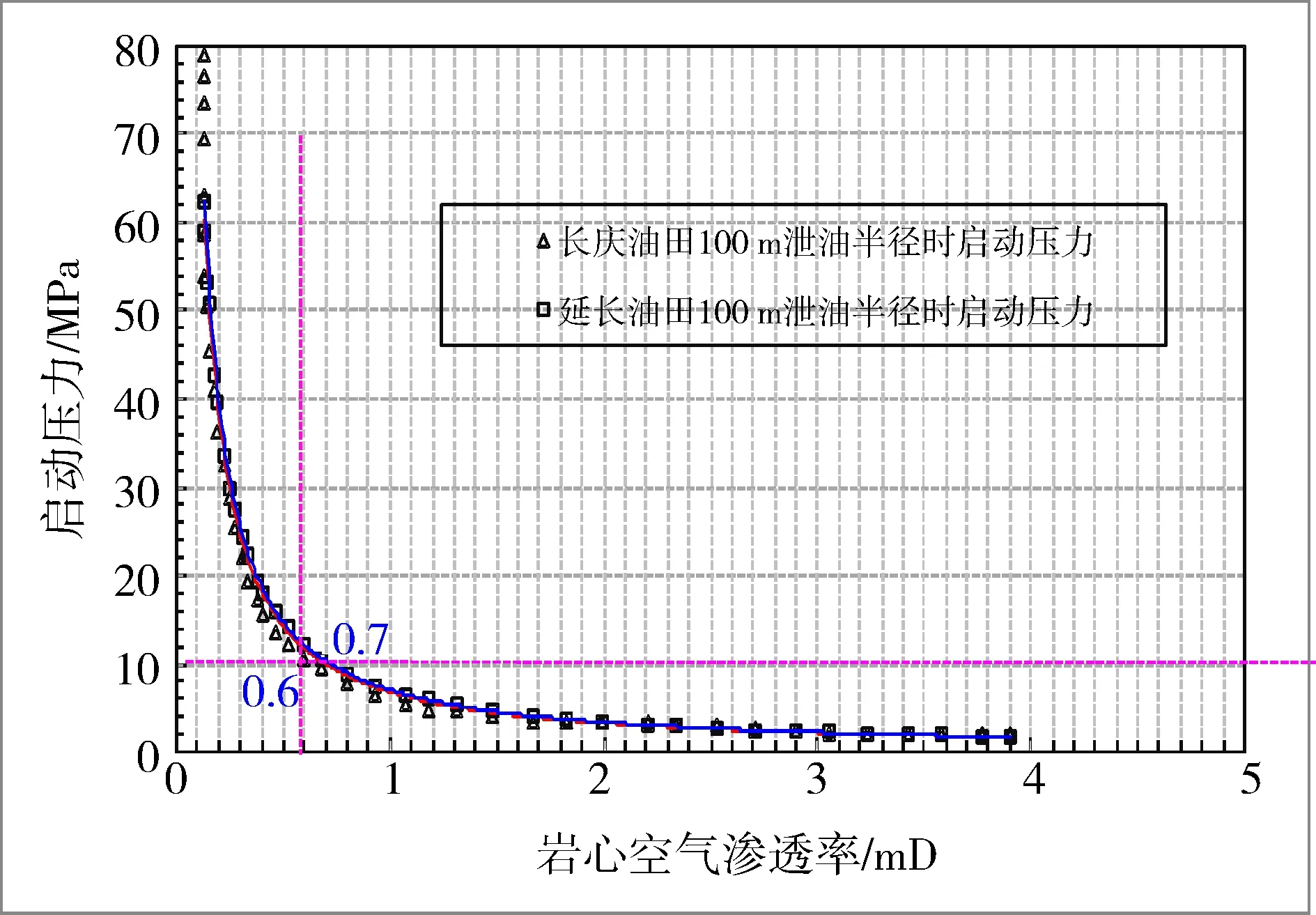

长庆油田启动压力梯度与地层渗透率经验公式为

λ=0.07k-1.068

(1)

延长油田启动压力梯度与地层渗透率经验公式为

λ=0.066 8k-1.073

(2)

式中λ——启动压力梯度,MPa/m;

k——地层空气渗透率,mD。

应用上述经验公式,制作了长庆、延长油田储层油井流动半径为100 m时的启动压力图版(图6)。从图中可以看出,当长庆油田储层的基质渗透率大于0.7 mD、延长油田储层的基质渗透率大于0.6 mD时,原油才能克服其启动压力梯度开始流动,即建议采用注水开发时,长庆油田储层的基质渗透率应大于0.7 mD,延长油田储层的基质渗透率应大于0.6 mD[13-15]。

图6 长庆、延长油田储层油井流动半径为100 m时的启动压力图版Fig.6 Starting pressure plate when the flow radius of oil wells in Changqing and Yanchang oilfield is 100 m

据统计,延长油田压裂水平井应用油藏基质渗透率为0.2~11.0 mD 。结合水平井应用油藏地质特征及延长油田油藏非线性渗流特征,可将基质渗透率大于0.6 mD的油藏划为特低渗透油藏,基质渗透率小于等于0.6 mD的油藏划为致密油藏,其中特低渗透油藏建议注水开发。

2.2 水平井方位优化

建立单井概念模型,分别对水平井井段方向与最大主应力方向垂直、斜交、平行等方位进行优化。其中水平井长250 m,平面范围为600 m×250 m;油层厚度为20 m;垂直渗透率为0.8Kh。数模结果表明,垂直最大主应力方向(裂缝发育方向或物源方向)的水平井累产油量最高(图7)。

图7 特低渗透油藏不同方位15年累产油对比Fig.7 Comparison of 15 years of cumulative oil production in different directions in ultra-low permeability reservoir

国内外矿场开发实践表明,水平井眼沿最小水平应力方向能钻遇更多天然裂缝或诱导裂缝,因此水平井方向应垂直于最大主应力方向(裂缝发育方向)。

2.3 完井方式优化

国内外经验表明,套管压裂水平井裂缝规模一致、形态单一、可控制起裂位置,能够形成规则的注采井网,水淹风险低,是适合于水平井分段压裂注水的完井方式(图8)。因此分段压裂水平井注水开发应选择套管射孔完井方式。

图8 裸眼压裂、套管压裂水平井注水井网示意图对比Fig.8 Comparison of water injection wells network diagram of open hole fracturing and casing fracturing horizontal wells

2.4 水平井长度优化

结合延长油田实钻水平井的长度,设计了600 m、800 m、1 000 m、1 200 m、1 400 m、1 600 m、1 800 m、2 000 m等8种水平井长度,对水平井长度进行优化。套管压裂水平井裂缝干扰相对较小,2 000 m以内产量与长度基本呈线性关系(图9a)。考虑到延长油田实际情况,水平井合理长度为800~1 000 m(图9b)。

图9 特低渗透油藏水平井长度优化Fig.9 The optimization of horizontal well length in ultra-low permeability reservoir

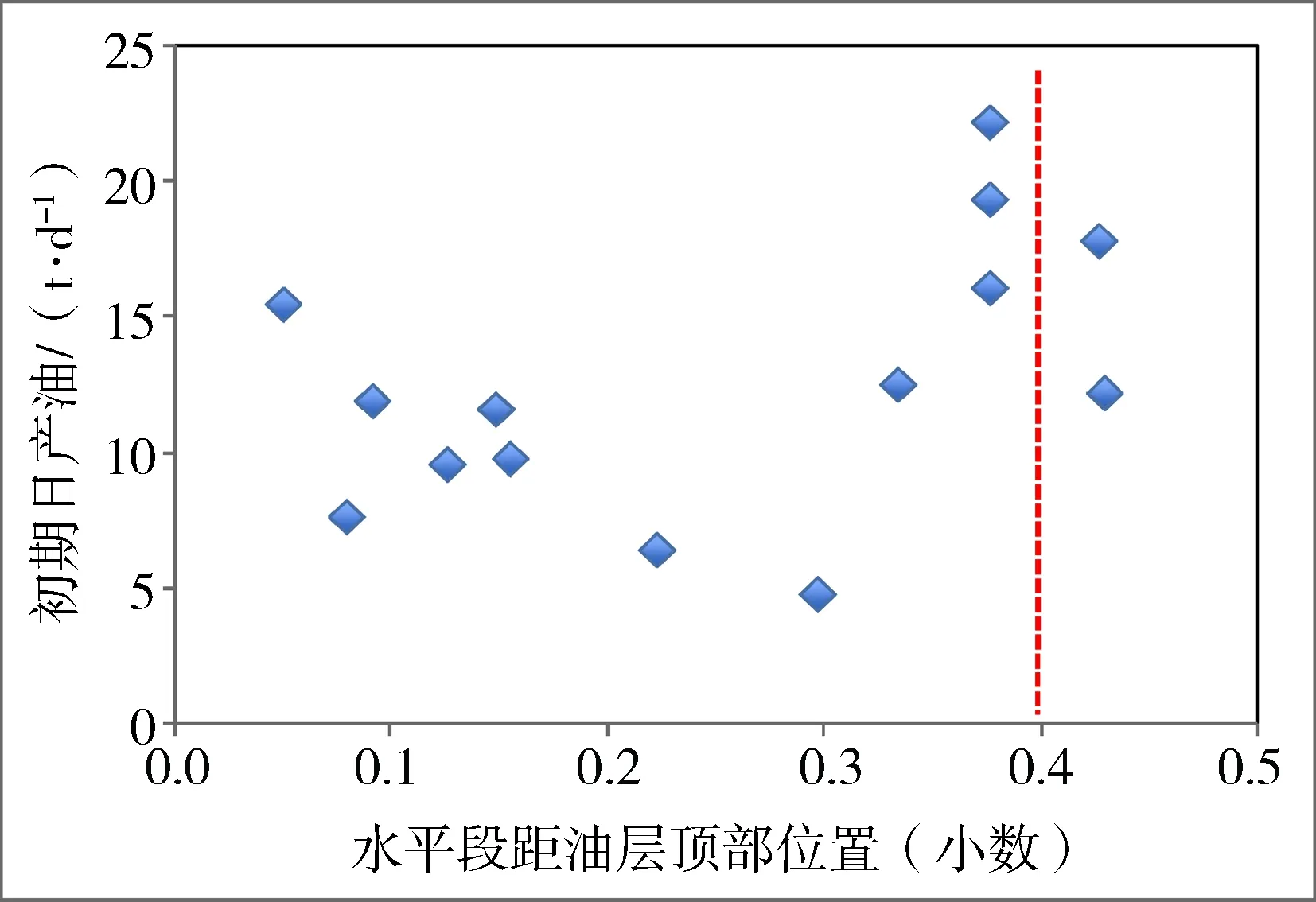

2.5 水平井垂向位置优化

延长特低渗透油藏多为岩性油藏,水平井轨迹位于目的层段中上部时,(压裂)裂缝能够有效沟通上下储层(图10、图11)。

图10 芦96丛3-磨18丛1井长82油藏剖面Fig.10 Chang-82 reservoir profile of well Lu96Cong3- Mo18Cong1

图11 压裂水平井距顶位置与初期日产油量关系Fig.11 Relationship between the position of the horizontal from the top and the initial daily oil production of fractured horizontal wells

2.6 分段压裂参数优化

2.6.1 井距与裂缝长度优化

为了便于研究,建立特低渗透油藏概念模型,取相邻水平井裂缝区间作为研究范围,设置多个平衡区,设置平衡区之间的门槛突破压力(THPRES)近似模拟启动压力(图12)。

不同裂缝长度与不同井距匹配关系复杂,本次优化数模方案设计采用不同裂缝半长与井距比值(0.2、0.4、0.6、0.8)的方式进行对比研究(图13)。

数模研究结果表明,裂缝长度过短,储量控制程度差,注水难以见效;裂缝长度过长,水淹速度快。因此,当裂缝半长为0.6倍井距时,开发效果最好(图14)。

图12 特低渗透延长水平井开发概念模型示意Fig.12 Conceptual model for the development of ultra-low permeability horizontal wells of Yanchang oilfield

图13 不同裂缝半长与井距比值方案设计示意Fig.13 Schematic design of different semi-length and well spacing ratios

图14 特低渗透油藏不同裂缝半长累计产油量(a)与含水率(b)变化曲线Fig.14 Curves of cumulative oil production (a) and water cut (b) in different fracture half-length of ultra-low permeability reservoir

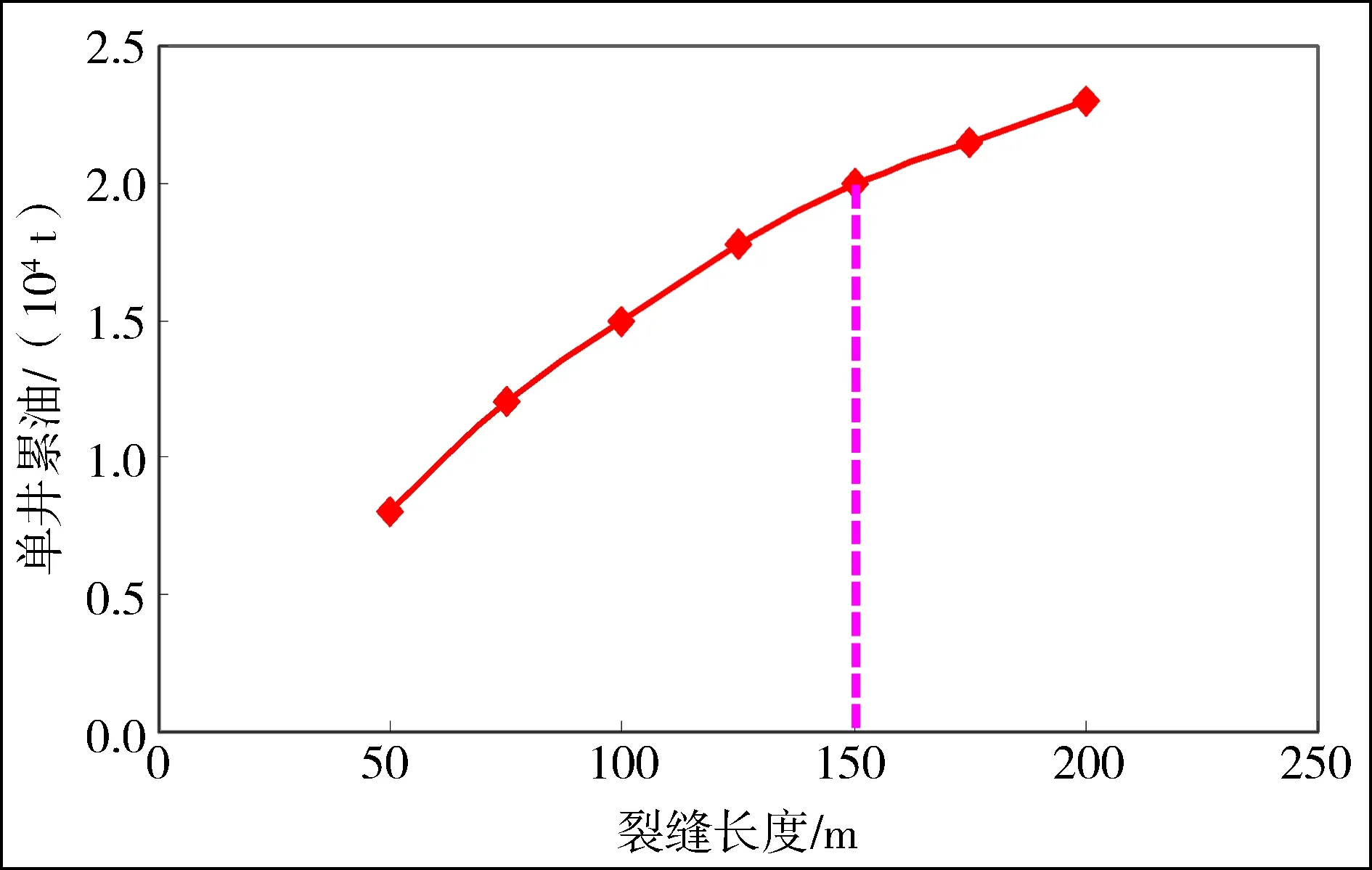

设计半缝长分别为50 m、75 m、100 m、125 m、150 m、175 m、200 m等进行数模优化研究。优化结果表明,水平井单井产量随裂缝长度的增加而增大,当压裂裂缝半长达150 m后增幅变缓,此时注采井井距应为250 m(图15)。建议在实际工作中,综合考虑经济效益、防止水淹、压裂工艺等因素确定水平井压裂裂缝半长。 目前矿场上该类型油藏压裂半缝长为80~120 m,因此,如果经济条件允许,可适当增加压裂规模。

图15 特低渗透油藏不同半缝长与单井累计产油量关系曲线图Fig.15 Relationship between different fracture half-length and cumulative oil production of single well in ultra-low permeability reservoir

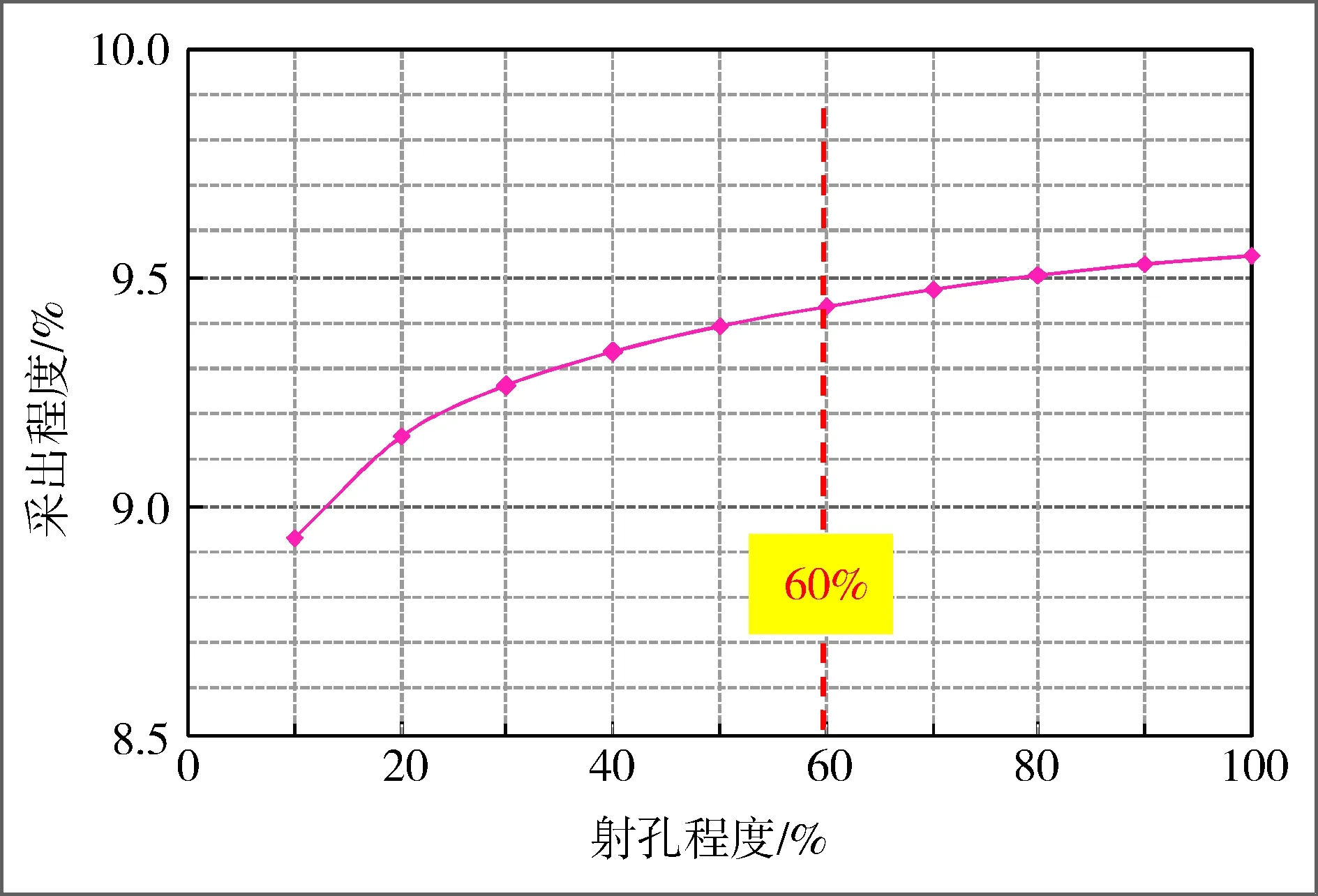

2.6.2 裂缝间距优化

建立水平段为1000 m的水平井单井模型,其他参数保持不变,改变从跟端到指端的射孔程度,即分根端开始依次设计射开10%、30%、50%、60%、80%、90%、100%等进行优化。数模结果表明,射孔程度为60%时,水平井能取得较好的开发效果(图16)。

图16 特低渗透油藏不同射孔程度采出程度对比Fig.16 Contrast of the recovery percent of different perforating degrees in ultra-low permeability reservoir

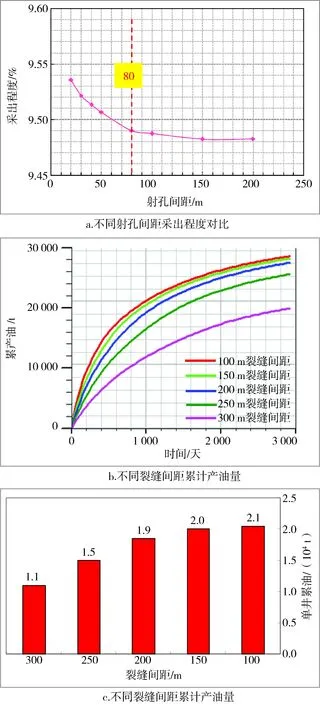

基于上述模型,设定射孔段总长度为600 m,其他参数保持不变,仅改变射孔间距,设计射孔间距分别为20 m、30 m、40 m、50 m、80 m、100 m、150 m、200m等进行优化。数模结果表明,射孔间距大于80 m后,水平井开发效果差距不大(图17a)。射孔间距过大,缝间存在难动用区域;射孔间距过小时,产量增幅不明显(图17b、17c)。综上所述,合理裂缝间距取100 m为宜。

图17 特低渗透油藏裂缝间距优化Fig.17 The optimization of perforation spacing in ultra-low permeability reservoir

2.6.3 裂缝导流能力优化

油藏数值模拟研究表明,在一定的基质渗透率下,随着导流能力提高,水平井产能增加,但增加幅度逐渐变缓,存在一个最佳的裂缝导流能力值,即最佳裂缝导流能力与油藏的基质渗透率相关(图18a、18b)。通过对不同基质渗透率条件下的最佳裂缝导流能力研究,基本确定了不同基质渗透率对应的最佳匹配裂缝导流能力(图18c)。

图18 特低渗透油藏裂缝导流能力优化Fig.18 The optimization of fracture conductivity in ultra-low permeability reservoir

3 结论与认识

(1)在边(底)水油藏中部署水平井,合理的水平段应平行于构造,通过实际产量与不同水平井累产对比,认为水平井长度宜为400~450 m;延长油田中油层厚20~40 m较常见,因此距顶应不超过4 m(20%);射孔方案应参考渗透率级差来确定。在特低渗透油藏中,水平井的部署应垂直于主应力,长度为800~1 000 m为宜;完井方式应采用油套管完井;结合数值模拟技术认为裂缝半长为0.6倍井距、射孔程度为60%、射孔间距为80 m时压裂效果较好。

(2)目前延长油田水平井均未进行注水开发,本次研究均建立在天然能量开采的基础上,有待进一步认识具体的注水开发。

(3)针对延长油田不同区域的具体特点,部署水平井时应进一步考虑具体因素,如东部大位垂比、南部致密油及部分非均质性强烈的地层因素等。

(4)建议整装区域开发时应统一参数,为日后统一注水做好铺垫;扩边区域开发时应结合实际情况制定最优参数。