让家长走进观察

——课程游戏化背景下的家园共育新思路

文 仇文燕

由随着课程游戏化项目的推进,为了采取有效的家园共育策略,引领家长树立新的教育理念,提高幼儿园活动中家长的认可度与参与性,走出一条切合实际的家园共育新路子,我们结合园所实际进行了问卷调查活动。

一、问卷调查

为了了解幼儿家庭教育现状,更好地找准家园共育的切入点,我们从教育态度、教育行为、家庭环境、家长困惑、家园共育活动参与意愿等方面分别对大、中、小班的106组家庭进行了调查,有效问卷共97张。通过调查统计我们看到:

主要教养者主要教养者学历 教育行为 教育态度家园共育活动参与意愿类别父母祖辈参与其他初中或以下高中或中专大专本科或以上宠爱有加惩罚打骂说理引导无须管问没有时间教想教又不知道怎么教的积极参加有空就参加不愿参加人数37 56 4 34 49 6 8 18 26 49 4 41 56 23 57 17百分比38 58 4 36 50 6 8 18 26 49 4 42 57 24 58 18

从统计数据中不难看出以下问题:主要教养者文化素质普遍不高,隔代教育现象较严重。从教育行为、态度看,以孩子出现一些问题为例,家长处理方法多种多样,甚至有4%的家长认为孩子无须管问,任其发展。从教育态度中我们看到,大部分家长很想教育好孩子,但苦于不知从何处入手,他们希望能够得到老师的帮助。从家园共育活动参与意愿我们看到,大部分家长有空时才会参加活动,并且参加的意愿不高。

二、现状分析

(一)家长素质和教育观念落后

邀请家长参加家园共育活动时,往往会听到这样的声音:“老师,我文化低,你们说的我听不懂,就不来了!”(家长没有参与的能力)。或是这样的:“老师,我们家平时是爷爷奶奶带,就让他爷爷奶奶来参加。”(将活动推给爷爷奶奶)。还有一些家长视家园活动为负担:“幼儿园老是这些活动,真是烦死了。”(家长不愿意参加)。

(二)家长在家园共育活动中不关注幼儿

来参加家园共育活动的家长大概分为以下几种:一类是“要求完美”型,非常重视孩子的教育,希望孩子在活动中什么都好,只要发现孩子在活动中不积极参与,就对孩子发火;一类是“关注教师”型,关注老师说了什么、做了什么、请谁发言、请了几次等,而忽视了对自己孩子的关注。还有一类是“开心就好”型,只要孩子开心就感觉活动成功了,老师组织得好不好,孩子得没得到发展不重要,找一个角落玩手机,或者活动中途就消失不见了。

三、课程游戏化背景下幼儿园家园共育新思路

(一)引导家长观看观察案例,帮助家长树立观察意识

教师在家园共育活动中播放了一则教师观察孩子自主游戏的视频,让家长了解老师如何观察幼儿,懂得观察幼儿的意义。家长们听了这些分析与反思,感受到原来幼儿教师专业性这么强,教育孩子绝不是撒手让孩子随便玩。对孩子的评价也不是简单的“聪明不聪明”“学习好或者学习不好”。

(二)发放“各年龄段典型表现”手册 ,引导家长明确观察目标

教师发放根据《3~6岁儿童学习与发展指南》制定的《各年龄段典型表现》统计表,希望家长能大致了解自己的孩子在相应的年龄段应该知道什么,能做什么,大致可以达到的发展水平,并告诉家长用《各年龄段典型表现》统计表做标尺去检测幼儿,给幼儿贴上“合格”“不合格”和“优秀”“不优秀”的标签是不可取的,会给幼儿身心造成严重的伤害。

(三)开展家园共育活动,指导家长实地观察幼儿

以《指南》为依托,根据不同的家园共育活动设计相应的观察表,通过具体的项目,指导家长有目的观察并记录,同时为教师分析活动效果提供数据和依据。

1.亲子社会实践活动

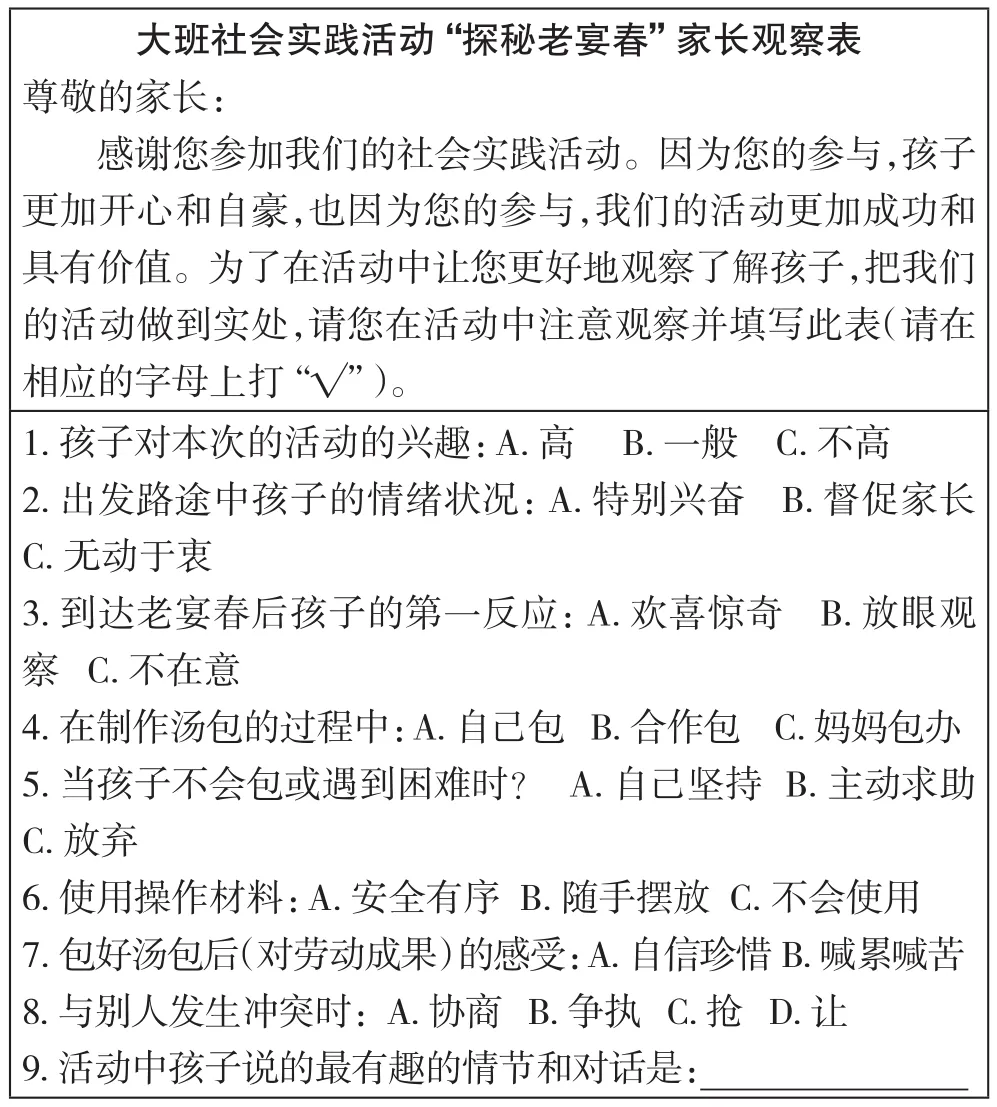

以我园的大班年级组亲子社会实践活动“参观老宴春”为例,活动内容是:了解老宴春的历史、学习折叠杯花和制作馒头汤包等。在参观的同时,我们给家长布置了任务:观察自己的孩子,完成观察表(附表格)。

大班社会实践活动“探秘老宴春”家长观察表尊敬的家长:感谢您参加我们的社会实践活动。因为您的参与,孩子更加开心和自豪,也因为您的参与,我们的活动更加成功和具有价值。为了在活动中让您更好地观察了解孩子,把我们的活动做到实处,请您在活动中注意观察并填写此表(请在相应的字母上打“√”)。1.孩子对本次的活动的兴趣:A.高 B.一般 C.不高2.出发路途中孩子的情绪状况:A.特别兴奋 B.督促家长C.无动于衷3.到达老宴春后孩子的第一反应:A.欢喜惊奇 B.放眼观察 C.不在意4.在制作汤包的过程中:A.自己包 B.合作包 C.妈妈包办5.当孩子不会包或遇到困难时? A.自己坚持 B.主动求助C.放弃6.使用操作材料:A.安全有序 B.随手摆放 C.不会使用7.包好汤包后(对劳动成果)的感受:A.自信珍惜B.喊累喊苦8.与别人发生冲突时: A.协商 B.争执 C.抢 D.让9.活动中孩子说的最有趣的情节和对话是:

考虑到家长的初次接触观察,这张观察表记录形式主要以打钩的方式为主,记录孩子在活动中的情绪表现、主动性、解决问题的能力、社会交往能力和语言发展能力。打破家长重知识学习、轻行为习惯教育的固有思维模式,引导家长关注这些被忽视的细节,也能帮助家长发现孩子身上的闪光点和不足。

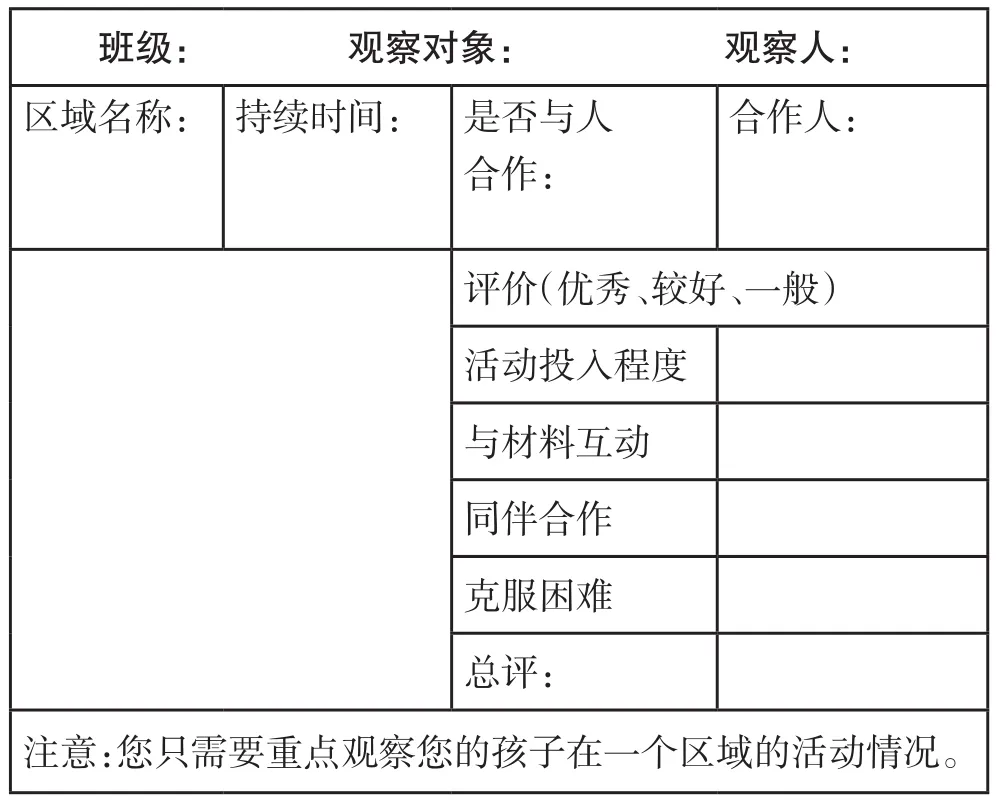

2.区域游戏观摩活动

区域游戏观摩活动为家长提供了这样的观察表,在观察之前,我们给家长也提出了要求:闭上嘴,睁大眼,用心记。这样的记录能让家长全情地投入,为家长观察提供依据内容。反过来,这些观察表也是教师分析幼儿的素材,是一手珍贵的资料(附表格)。

班级: 观察对象: 观察人:区域名称: 持续时间: 是否与人合作:合作人:评价(优秀、较好、一般)活动投入程度与材料互动同伴合作克服困难总评:注意:您只需要重点观察您的孩子在一个区域的活动情况。

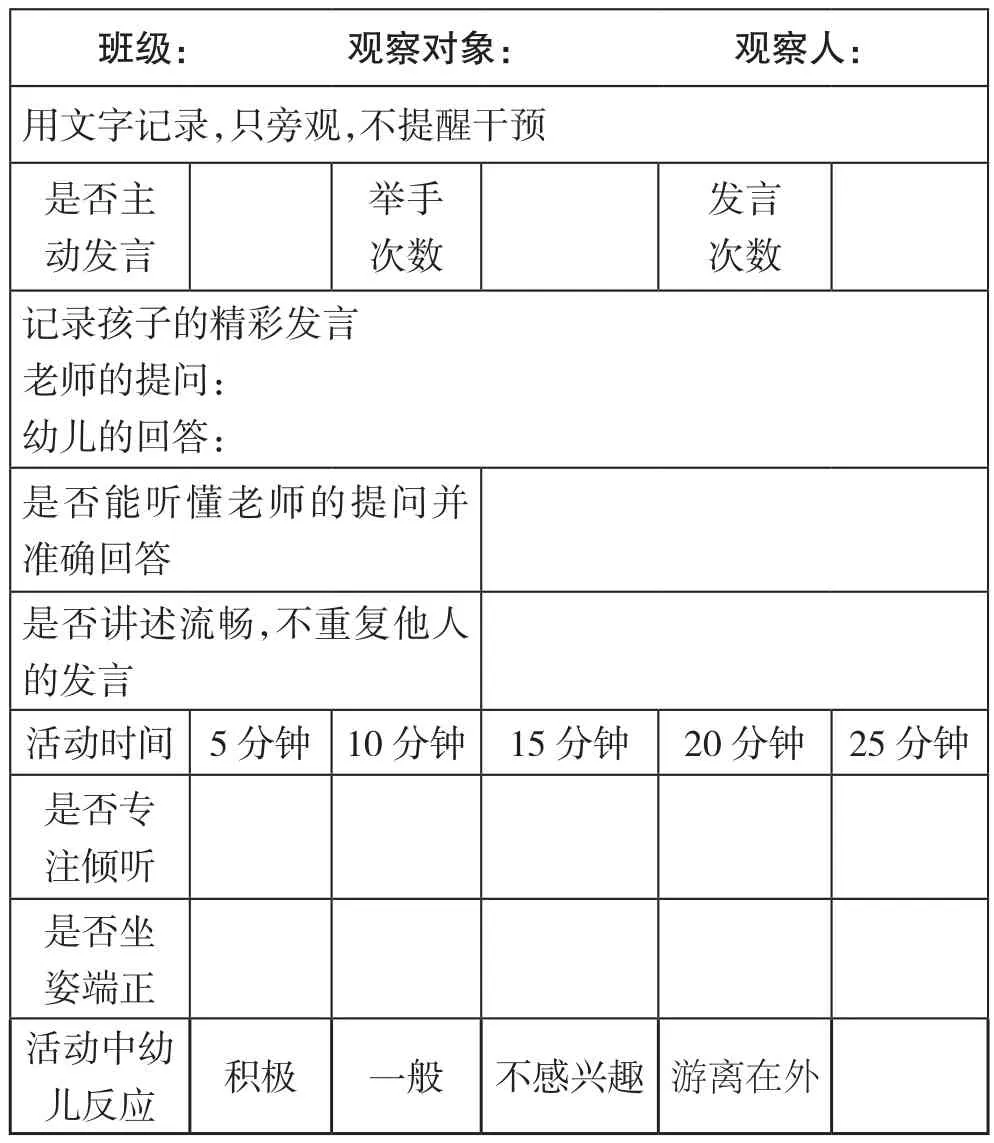

3.集体教学观摩

针对大班幼儿幼小衔接的需要,结合《指南》的目标,引导家长将观察重点放在讲述、倾听和表现以及坐姿上,在记录具体事件的前提下,请家长用打钩、打叉的方式来分析孩子在集体教学活动中的表现,引导家长通过案例事实对孩子进行评价,而不是主观判断。中小班用时会稍微做修改(附表格)。

班级: 观察对象: 观察人:用文字记录,只旁观,不提醒干预是否主动发言举手次数发言次数记录孩子的精彩发言老师的提问:幼儿的回答:是否能听懂老师的提问并准确回答是否讲述流畅,不重复他人的发言活动时间 5分钟 10分钟 15分钟 20分钟 25分钟是否专注倾听是否坐姿端正活动中幼儿反应 积极 一般 不感兴趣 游离在外

四、重新思考后的感悟

经过这些家园共育活动,家长的观察能力得到了提高,但也发现了一些问题。

(一)斟酌推敲,观察表格更专业

我们设计的观察表格还有许多值得推敲和斟酌的地方,包括遣词造句、观察的维度、表格是否方便家长使用等方面,教师需要阅读大量相关书籍并结合实践修改设计,有丰厚的理论积淀才能在指导家长观察时给出更专业的建议。

(二)理性观察,家长观察更合理

我们发现在填写观察表时家长不能客观公正地观察并评价孩子,经过分析讨论,我们总结出原因有三点:(1)家长和老师对观察表中所设的问题在理解上有不同;(2)家长观察的是自己的孩子,对自己的孩子会有情感倾向;(3)这个表最终是要交到老师手里的,家长不愿意让老师知道孩子某些不太理想的表现。以上这些都是进行家园活动观察时教师需要提前跟家长沟通的内容,避免家长带着偏见、感性去观察。