核心稳定性测试与女子排球运动员急停起跳高度特征的相关性研究

张海斌,翟 丰,张大中,张松奎

在激烈的排球比赛中,胜负结局受多种要素的共同影响,其中运动员在比赛中表现出的技术水平发挥着至关重要的作用,出色的排球技术发挥能够获得比赛主动权,扩大比分胜势[1-2]。比赛技术包含扣球、拦网、跳发球、跳传球等,而急停起跳阶段的表现直接决定了以上技术在比赛过程中能否出色完成。急停起跳阶段的完美表现直接影响着运动员比赛技术的发挥水平,更直接影响着运动员比赛过程中的起跳高度。排球运动员比赛起跳高度在当代排球比赛高位争夺的关键影响要素,直接影响着比赛制空权的归属,起跳高度在比赛日益透明的影响下已然成为制胜的重要利器[3]。我国排球运动员在训练理念、训练方法,理念意识等各方面与欧美强队之间存在着诸多不同,在庞大的训练体系中,这些不同有的能够成为我国排球运动员的优势,有的则演化成为不足[4]。其中,由于弱化了急停起跳阶段的训练而导致了运动员在比赛中不能充分发挥优势要素,已然成为制约排球比赛制胜的重要不足。

急停起跳动作需要上下肢协调运作,核心稳定性在急停起跳动作中具有极其重要的作用。目前,核心稳定性训练正快速地被我国竞技运动员所采纳,运动员通过核心稳定性训练来解决自身竞技能力的短板问题。核心区域在人体结构上处于上下半身的连接枢纽,其影响着排球运动员上下肢体的力量传输,决定着全身动作姿势的准确度。因此,核心稳定性训练能够提高排球运动员竞技表现。一则,增强核心稳定性有利于减少离心应力,并且通过等长收缩来提高身体功能性动作技术的稳定性[5-7]。二则,运动员训练比赛中会产生高频率的重心位置改变和高强度的上下肢应力变化,核心稳定性的提高也可确保动作能量的高效传递[8-10]。三则,核心稳定性有利于精准化控制人体躯干的动作变化,使运动能量以核心区域为桥梁传递到人体动作执行远端,提高运动员竞技表现[11-13]。

因此,基于以上因素,本研究以排球运动员核心稳定性与其急停起跳高度特征的相关关系为出发点,采用动力学测试、运动学测试以及7项核心稳定性测试对排球运动员进行相关研究,以全面探究核心稳定性与急停起跳高度之间的特异性相关关系,以期揭示核心稳定性训练与排球运动员急停起跳高度之间的相互关联及客观规律,进而科学强化核心稳定性与急停起跳的专项训练,进一步提高运动员的比赛表现。

2 研究对象与方法

2.1 研究对象

本文以核心稳定性测试与排球运动员急停起跳高度特征的相关性为研究对象。被试为山东、江苏等省级排球专业队一级水平女子运动员,年龄范围为19~26岁,身高范围为178~196 cm,体重范围为67~89 kg,从事专业运动年限为3~10年,助跑摸高为3.07~3.46m,负重深蹲为77~125 kg,BM I为(23.76±1.75)kg/m2。测试共选用20名排球运动员,每名运动员被试均签订了测试相关协议,测试开始之前对每名被试进行体检,确定了所有被试的躯干及上下肢体机能均正常。测试之前3周内不安排大负荷训练及比赛,以保证被试的体能状态良好,避免出现疲劳而影响试验有效性。

2.2 测试法

2.2.1 测试流程 本研究对20名被试进行急停起跳测试和7项核心稳定性测试,全部测试持续3 h左右,测试之初详细记录被试的年龄,精确测量被试身高和体重,对每位被试人员进行1~20范围内编号,以保护被试个人信息。核心稳定性及急停起跳相关测试之前,要求全部被试跟随视频进行15min的拉伸热身练习,练习包含20个动作,以便于被试身体进入最佳运动状态。被试首先进行急停起跳测试,然后再进行7项核心稳定性测试,每项核心稳定性测试要求被试完成3次,相邻测试之间安排适当休息,最后取成绩最好的1次作为结果进行记录。测试全部结束后,要求所有被试跟随视频进行放松练习,避免肌肉酸痛或运动损伤的出现。

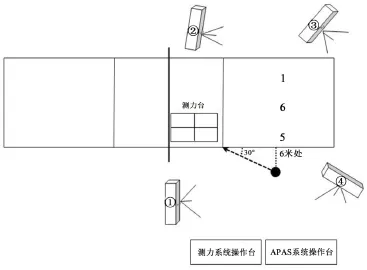

2.2.2 急停起跳测试 (1)动力学测试。在室内排球场地的4号位放置4台瑞士产Kistler9281型号三维测力台,测力台量程变化范围为5 KN,灵敏度为-3.7 PC/N,固有频率为3.5 KHz,长度为170mm,宽度为100 mm,高度为60 mm。使用特殊工具对所有测力台进行固定,避免对缝不严或者自由移动等问题出现,现场放置2个数据采集器和1台笔记本,测力台的具体场地安装区域和被试跑动路线见图1所示。测试开始之前,将现场测试所用设备调试准确,以确保测试过程的流畅性。被试者加速跑后踏入三维测力台,随之进行急停起跳并完成扣球动作,要求每名被试完成3次测试。

图1 现场测试示意图Figure1 Site Test Schematic Diagram

(2)运动学测试。选用4台松下AG-HMC83MCU高速摄像机,1套三维DLT框架,调整好框架的水平面和垂直面,4台摄像机的放置位置见图1所示。正式测试之前,每名被试者试扣球3次以便适应测试环境,试扣结束后进入正式测试阶段。4台摄像机记录被试者的运动全过程,被试助跑后在测力台上急停跳起并完成扣球动作,然后运用APAS运动录象解析系统进行数字化处理。测试过程中将被试者踏入测力台时定为起始点、双脚离开测力台时定为止点。20名被试各自独立完成3次,选取起跳高度最高的动作数据记录下来并进行对比分析。

2.2.3 核心稳定性测试 核心稳定性是学者们普遍比较关注的领域,为了合理确定本试验所需核心稳定性测试的项目,本研究查阅了大量相关文献资料并进行归纳整理,在此基础之上结合本试验特点确立了7项核心稳定性测试项目,分别是侧向平板支撑、侧抛实心球、仰卧起坐、躯干屈伸、优势侧单腿站立、优势侧单腿跳远和躯干伸肌耐力。以上7项测试涵盖了运动员身体的水平面、矢状面和额状面,能够立体化测试运动员的核心稳定能力,全方位评估运动员核心区域肌肉收缩功能。并且在前人的相关研究中,以上7项核心稳定性测试的可信性和有效性均已被证实[14-21]。

(1)侧向平板支撑测试。被试者侧身将手臂弯曲成90°支撑在地面上,支撑手握拳置于地面,非支撑手自然置于体侧,双脚叠在一起,支撑腿位于非支撑腿下方。被试者臀部离开地面且身体形成一条直线时开始计时,计时期间要求被试者臀部要保持笔直,髋关节不能弯曲,身体不能出现大幅度摆动。被试无法保持直线时,计时结束。

(2)侧抛实心球测试。被试者双手持2.5 kg重实心球放置于胸前,身体背对投掷方向,双脚左右开立且以身体肩宽为开立距离。被试保持屈膝和收腹的准备姿势,抛出实心球之前下蹲,将球沿身体一侧转到身后,然后下肢发力带动躯干向身体另一侧方向快速回转实心球,回转到自身极限时迅速将球向后抛出。

(3)仰卧起坐测试。所有被试随机分组,2人为一组,交替进行此项测试。测试动作要点:被试者仰卧在垫子上,双侧下肢自然分开,双侧膝关节屈至90°左右,双手手指交叉贴于脑后,组内另一人按压并固定被试者的双侧下肢踝关节。测试人员发出“开始”口令的同时开表计时,记录1min内完成次数。

(4)躯干屈伸测试。此项测试的主要目的是记录被试者生理解剖位的颈部第七颈椎(C7)和脊柱第一骶椎(S1)之间的距离。测试开始之前,被试者裸足站于水平地面上,双脚开立且与肩同宽。测试人员使用水性彩笔标注C7和S1的生理解剖体表位置,然后被试者完成3种动作,每个动作做3次,每完成1个动作即测量1次C7和S1之间的距离。第1个动作是被试者保持中立位站立,双脚开立且与肩同宽,双手自然下垂,置于身体两侧。第2个动作是被试保持髋关节稳定,身体躯干最大限度向身体前方弯曲。第3个动作是被试者保持髋关节稳定,身体躯干最大限度向身体后方弯曲。第2个动作中C7和S1的相对距离减去中立位的相对距离记为L1,第3个动作中C7和S1的相对距离减去中立位的相对距离记为L2,L1与L2之和记为LS。

(5)优势侧单腿站立测试。被试者采用优势侧单腿站立,非支撑腿向上方抬高至膝关节成90°弯曲,非支撑侧小腿自然下垂,髋关节保持额状面直立,双侧下肢分开,双侧上肢前臂于胸前进行交叉,双手置于对侧肩上,双眼紧闭时,测试开始计时。当被试者出现以下情况之一时计时结束:1、双侧上肢前臂胸前交叉失败;2、非支撑腿接触地面;3、支撑腿出现水平位移;4、眼睛睁开。

(6)优势侧单腿跳远测试。被试者采用优势侧单腿站立,非支撑腿自然弯曲悬空,被试人员最大限度向身体前方跳出,落地时须再次保持同一优势侧单腿站立,站立并维持身体平衡须超过2 s。被试者每跳完一次,测试人员测量被试跳跃前脚尖至跳跃后脚尖之间的距离。

(7)躯干伸肌耐力测试。测试开始之前,被试者俯卧于立式箱体上,箱体表面放置垫子,髂嵴的前端置于立式箱体的边缘,测试人员用双手将被试者的双脚固定在立式箱体上。被试者上身腾空并与地面保持平行时开始计时,测试期间,被试双侧上肢前臂于胸前进行交叉,双手置于对侧肩上,上臂垂直于地面,被试者最大限度保持该姿势。当被试上身无法保持水平或肘关节接触地面时停止计时,测试人员每间隔10 s给与被试者语言鼓励一次。

2.2.2 数理统计法 SOBHANI[22]在研究中指出,运动员左右脚的足底压力具有对称性特点,且右利手运动员的右侧下肢在运动中起主导作用。在本测试中,被试全部为右利手扣球,其右脚在急停起跳过程中起主导作用,重点分析右脚的足底压力特征。本研究将测力台所收集的被试者右脚足底压力数据采用IBM SPSS Statistics25.0统计软件进行分析,相关测试结果在本研究中采用平均数和标准误差的形式来进行表示。研究采用Pearson Correlation Coefficient来检验线性相关关系,采用Multi-Factor Analysis of Variance分析主体间效应及估算边际均值。采用Multivariable Linear Regression Method分析自变量与因变量之间的相关关系。

2.2.3 逻辑分析法 根据文献资料整理和测试结果数据,客观揭示核心稳定性、足底压力、膝关节屈角以及急停起跳高度等多个变量之间的相关关系,深入分析各变量之间的影响规律,进而提出具备实践可操作性的训练建议。

3 研究结果与分析

3.1 排球运动员急停起跳过程中足底压力的特征分析

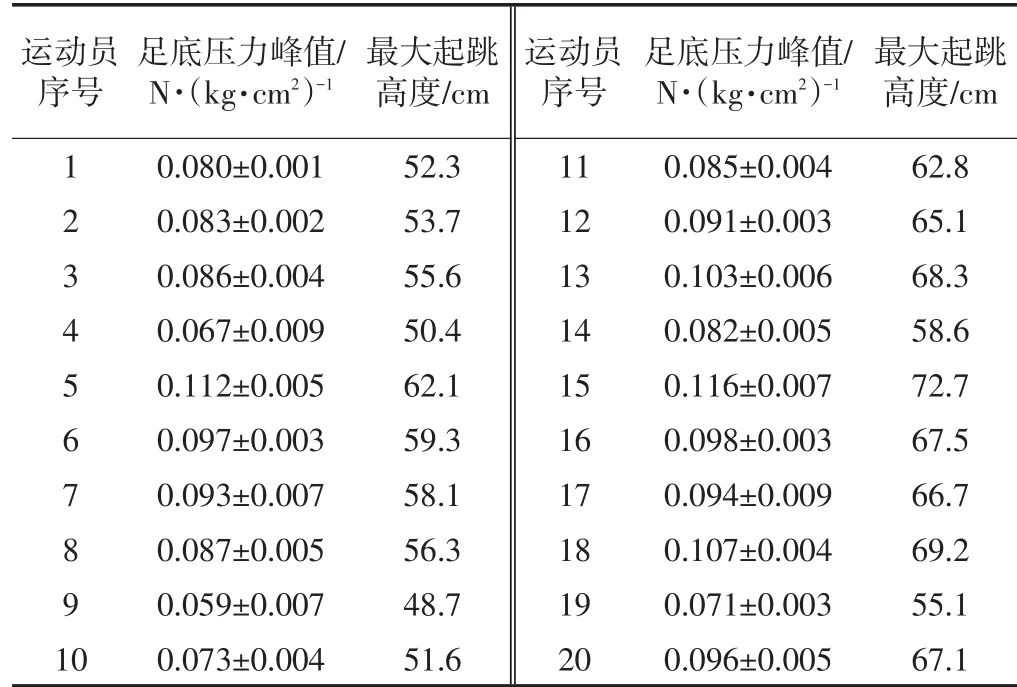

力学分析是排球运动员急停起跳过程中非常重要的环节,足底压力分析可以客观化反映出运动员急停起跳过程中的动力学特征,本研究在测试现场放置4块测力台,有效地收集了运动员测试过程中足底压力数据。排球运动员在急停起跳环节中双侧下肢足底压力是动态变化的,动作的连贯性和协调性影响着足底压力的变化,对足底压力进行收集与分析,能够客观化体现出排球运动员下肢的动力学特征。试验过程中,被试须完成助跑-急停起跳-腾空扣球-落地缓冲4个动作阶段,全部采用右利手扣球,重点分析在急停起跳环节中起主导作用的右侧下肢。B.M.NIGG[23]在研究中指出,运动员足底压力峰值对运动效果具有重要的影响。因此,本研究将测力台所收集的数据进行统计,将被试足底压力峰值与急停起跳高度参数进行对比,具体结果见表1。

表1 被试者足底压力峰值及最大起跳高度测试结果Table1 Results of Peak Plantar Pressure and Highest Height of Jumping

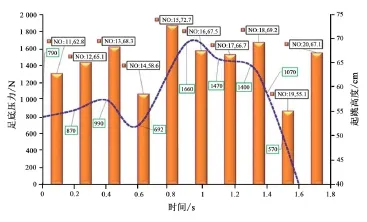

本研究将测力台所收集的被试者足底压力数据进行均值化处理,并对急停起跳过程中被试者的最大起跳高度进行对比,结果见图2和图3。

图2 被试者急停起跳过程中足底压力与起跳高度的变化图(NO.1~10)Figure2 The Variation Diagram o f Foot Pressure and Height of Scram and Jumping(NO.1~10)

图3 被试者急停起跳过程中足底压力与起跳高度的变化图(NO.11~20)Figure3 The Variation Diagram of Foot Pressure and Height of Scram and Jumping(NO.11~20)

试验中通过对20名运动员的足底压力和起跳高度进行对应比较,发现足底压力值较大的运动员,其起跳高度均大于压力值较小的运动员。本研究运用Pearson Correlation Coefficient对2项指标进行统计分析,得出排球运动员足底压力与急停起跳高度呈现强度正相关(r=0.721,P<0.01),两者的正向线性相关度较高,足底压力对运动员急停起跳高度的影响作用较明显。通过足底压力和起跳高度的对比与相关性分析可以得出:运动员在急停起跳过程中,蹬伸阶段的足底压力越大,起跳高度越大。

运动员在急停起跳阶段可以分为落地缓冲、蹬伸发力和起跳离地3个环节,运动员在助跑环节中获取了一定的动量,一部分动量在急停起跳阶段的落地缓冲环节转化为足底压力作用于地面,其中需要注意的是:落地缓冲初期的压力值是逐渐上升的,但是随着人体缓冲幅度的增大,人体重心会出现一定范围的前移,双脚与测力台的接触面会有所减少,此时,足底压力出现了短暂的回降。在蹬伸发力环节中,运动员的足底压力来源于2部分,一部分为先前环节动量的转化,另一部分来源于自身肌肉发力,因此在此环节,运动员的足底压力值普遍高于落地缓冲环节。在起跳离地环节,运动员在获得最大地面垂直支撑反作用力之后,运动员身体向上产生位移变化,双脚逐渐脱离地面,此环节,足底压力值迅速降低,直至为零。

运用相关力学知识进行分析发现,运动员急停起跳阶段的落地缓冲环节,在垂直和向后地面反作用力作用下产生膝关节外部屈曲力矩。随着缓冲幅度的增加,此力矩迅速变化产生动量,有助于动量向足底压力值的转化,进而优化肌肉用力的效率和经济性,取得更高的起跳高度[24-26]。所以,在排球运动员的训练过程中,应重点观察运动员急停起跳时缓冲幅度,同时加强运动员下肢力量训练,通过加强动量转化与下肢发力来提高运动员的起跳高度。

3.2 排球运动员急停起跳过程中膝关节屈角的特征分析

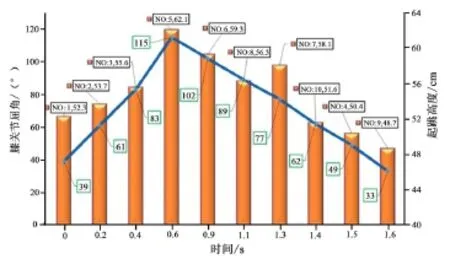

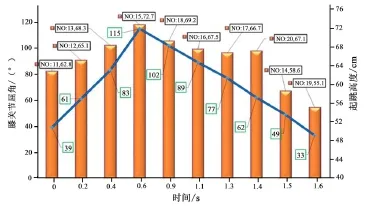

膝关节屈角分析可以客观反映出排球运动员急停起跳过程中的运动学特征,本研究在测试现场放置4台高速摄像机,有效地收集了运动员测试过程中膝关节屈角数据。本文按照生理解剖矢状面将膝关节屈角确立为以膝关节为轴心,以俯卧位膝关节水平伸展为起始角度,以股骨中部延长线与腓骨之间的夹角为屈曲角度。为了更为准确的分析膝关节的角度特征,重点分析被试者右侧下肢膝关节的测试数据。通过对被试膝关节屈角变化进行均值化处理,并与急停起跳过程中被试者的最大起跳高度进行对比,得出图4和图5。

图4 被试者急停起跳过程中膝关节屈角与起跳高度的变化图(NO.1~10)Figure4 The Variation Diagram of Knee-joint Flexion Angle and Height of Scram and Jum ping(NO.1~10)

图5 被试者急停起跳过程中膝关节屈角与起跳高度的变化图(NO.11~20)Figure5 The Variation Diagram of Knee-joint Flexi on Angle and Height of Scram and Jumping(NO.11~20)

根据运动员急停起跳阶段膝关节屈角和起跳高度变化图可以看出,15号被试者的起跳高度是最大的,同时测试过程中发现该运动员的膝关节屈角普遍较大。而9号被试者的起跳高度是最小的,同时测试过程中发现该运动员的膝关节屈角普遍较小。测试发现在不同被试者之间以及同一被试者不同测试顺序之间,随着运动员屈曲程度的增加,其起跳高度亦随之增加,但增加并不是无极限的,研究发现运动员膝关节屈角增加至105°至115°之间时,其起跳高度值是最大的。

鉴于测试中被试的膝关节屈角与其起跳高度表现出紧密相关性,本研究运用Pearson Correlation Coefficient对两项指标进行统计分析,得出排球运动员膝关节屈角与急停起跳高度呈现强度正相关(r=0.653,P<0.01)。由此进一步验证了在排球运动员急停起跳过程中膝关节屈角的变化很大程度上影响着起跳高度值,两者的正向线性相关度较高。

通过试验数据及以上分析得出:在急停起跳阶段,排球运动员膝关节屈角与起跳高度呈现强度正相关,运动员膝关节屈角值越大,其起跳高度越大,且膝关节屈角处于105°至115°之间时,其起跳高度值处于极限位置。

3.3 排球运动员核心稳定性测试相关结果与分析

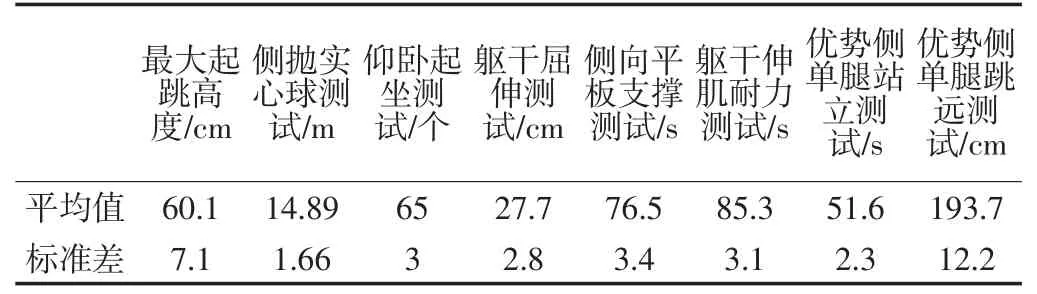

本研究通过对20名被试者进行核心稳定性测试和急停起跳扣球测试,测试收集了所有被试的核心稳定性测试数据和最大起跳高度数据,运用统计分析软件将所有数据进行均值化处理并单独列出,得出了所有测试的平均值以及标准差(见表2)。

表2 被试者核心稳定性测试及起跳高度测试结果Table2 Results of Core Stability Test and Height of Scram and Jumping

通过对被试7项核心稳定性测试数据的变异系数CV进行计算分析,发现优势侧单腿跳远测试结果、侧抛实心球测试结果和躯干屈伸测试结果的CV值明显高于其余4项核心稳定性测试的CV值,说明此3项测试数据的变异程度较高,变化范围较大,表现出被试之间明显的异同性,且对应的急停起跳高度也表现出明显的个体差异性。被试在其余4项核心稳定性测试方面差异较小,且所对应的急停起跳高度未表现出明显的个体差异性。

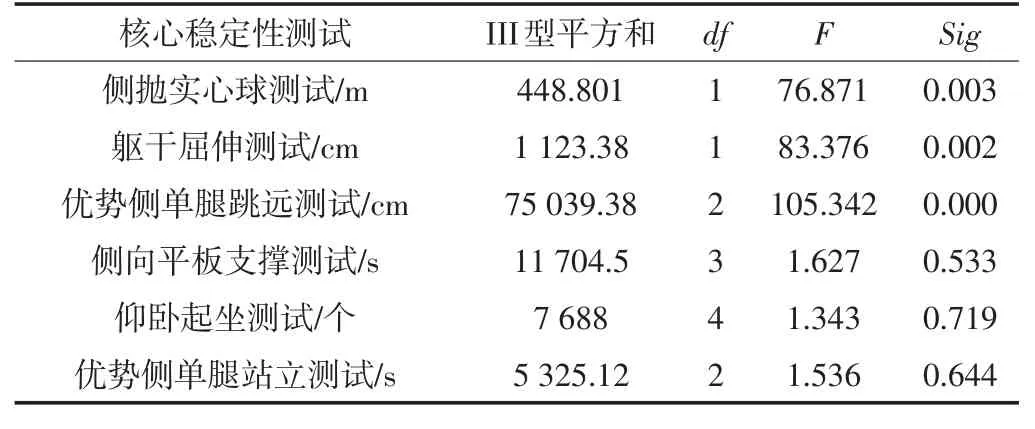

本试验中有多个因素对因变量产生影响,为了充分且准确地分析7项核心稳定性测试与急停起跳高度特征之间的相关关系,本研究采用多因素方差分析来检验哪些因素会对因变量产生显著性影响,且在检验的过程中须对数据的方差齐性变化、主体因素影响效应以及边际均值变化趋势进行分析。本研究通过对测试结果进行多因素方差分析,得出LEVENE检验值、主体间效应检验值以及估算边际均值。LEVENE检验值为6.317,且Sig值小于0.01,表明在所有组中因变量的误差方差均相等,方差齐性检验较好。对测试数据进行多因素方差分析后,自变量的主体效应见表3。

通过表3可以得出优势侧单腿跳远测试自变量的主效应最为显著,差异最为明显(统计量F为105.342,Sig<0.01),而且结合被试核心稳定性测试及起跳高度测试结果的均值和标准差可以得出:优势侧单腿跳远是影响排球运动员急停起跳高度的最主要因素。躯干屈伸测试自变量的主效应显著,差异非常明显(统计量F为83.376,Sig<0.01),而且结合被试核心稳定性测试及起跳高度测试结果的均值和标准差可以得出:躯干屈伸测试是影响排球运动员急停起跳高度的主要因素。侧抛实心球测试自变量的主效应显著,差异非常明显(统计量F为76.871,Sig<0.01),而且结合被试核心稳定性测试及起跳高度测试结果的均值和标准差可以得出:侧抛实心球测试是影响排球运动员急停起跳高度的主要因素。侧向平板支撑测试自变量的主效应不显著(统计量F为1.627,Sig>0.05),仰卧起坐测试自变量的主效应不显著(统计量F为1.343,Sig>0.05),优势侧单腿站立测试自变量的主效应不显著(统计量F为1.536,Sig>0.05),躯干伸肌耐力测试自变量的主效应不显著(统计量F为1.926,Sig>0.05),以上分析得出排球运动员急停起跳高度的影响因素包括优势侧单腿跳远测试、躯干屈伸测试及侧抛实心球测试,其中优势侧单腿跳远测试是影响排球运动员急停起跳高度的最主要因素。被试在3项具有显著主效应核心稳定性测试下的起跳高度估算边际均值见图6。

表3 被试者不同核心稳定性测试结果下的起跳高度主体效应及交互作用Table3 Variance Analysis Result of Core Stability Test and Height of Scram and Jumping

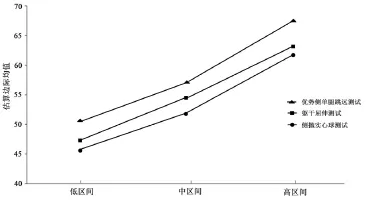

图6 被试不同核心稳定性测试结果下的起跳高度估算边际均值/cmFigure6 The Estimating Marginal Mean of Core Stability Test and Height of Scram and Jumping/cm

运动员的估算边际均值图中清晰地显示出,在3项具有显著主效应的核心稳定性测试中,被试急停起跳高度的估算边际均值都随着运动员测试结果的提高而呈现出上升趋势,大小顺序依次为测试结果高区间、测试结果中区间、测试结果低区间。由此说明测试结果越高,运动员的急停起跳高度值越大。

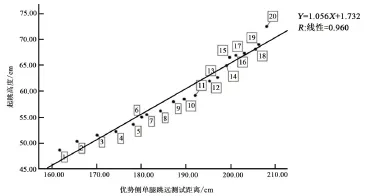

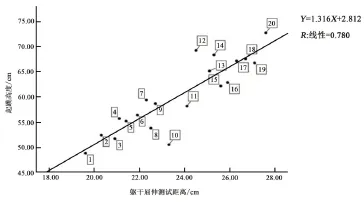

本研究运用多元线性回归分析来研究3项具有显著主效应的核心稳定性测试与起跳高度之间的线性相关关系,结果分别见图7、图8和图9。

图7 优势侧单腿跳远测试与起跳高度的多元线性回归分析结果图(n=20)Figure7 Multivariate Linear Regression Analysis of Dominant Side Single Leg Long Jump Test and Height of Scram and Jumping(n=20)

图8 躯干屈伸与起跳高度的多元线性回归分析结果图(n=20)Figure8 Multivariate Linear Regression Analysis of Trunk Extension Test and Height of Scram and Jumping(n=20)

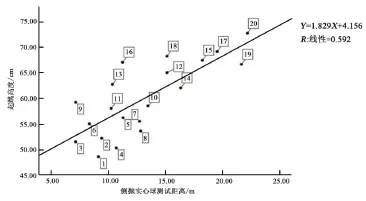

图9 侧抛实心球与起跳高度的多元线性回归分析结果图(n=20)Figure9 Multivariate Linear Regression Analysis of Side Shot of a Solid Ball Test and Height of Scram and Jumping(n=20)

由图7可以得出,优势侧单腿跳远测试与起跳高度呈现出高度线性正相关(R2线性=0.960),表明两者之间的相关程度非常强,通过对同一被试每次测试之间以及不同被试之间的测试结果与最大起跳高度进行对比分析研究,发现运动员优势侧单腿跳远能力越高,其最大起跳高度值越大。因此,建议排球运动员训练时应安排优势侧单腿跳远的练习,并以优势侧单腿跳远距离最大化为训练目标。

由图8可以得出,躯干屈伸测试与起跳高度呈现出中高度线性正相关(R2线性=0.780),表明两者之间的相关程度较强,通过对同一被试每次测试之间以及不同被试之间的测试结果与最大起跳高度进行对比分析研究,发现运动员躯干屈伸能力越强,其最大起跳高度值越大。因此,建议排球运动员训练时应安排躯干屈伸的练习,并以躯干屈伸距离最大化为训练目标。

由图9可以得出,侧抛实心球测试与起跳高度呈现出中度线性正相关(R2线性=0.592)。通过对同一被试每次测试之间以及不同被试之间的测试结果与最大起跳高度进行对比分析研究,发现运动员侧抛实心球能力越强,其最大起跳高度值越大。因此,建议排球运动员训练时应安排侧抛实心球的练习,并以侧抛实心球距离最大化为训练目标。

4 讨论

4.1 核心稳定性对排球运动员急停起跳高度的辩证影响

急停起跳环节是排球运动员比赛中运用频率非常高的必备环节,急停起跳高度是影响运动员扣球和拦网等技术效果的重要因素,能够直接左右比赛的胜负,且急停起跳动作需要上下肢协调运作,核心稳定性在急停起跳动作中具有极其重要的作用。本研究通过对排球运动员进行核心稳定性测试,检验和探讨核心稳定性与急停起跳高度之间的相关关系和变化特征。

核心稳定性训练目前已被国内外优秀运动员所接受和运用,但是由于部分人员对核心稳定性训练存在一定程度的盲目性,没有采用正确的方式进行训练,导致训练效果有所影响。不同形式的核心稳定性训练所产生的效果不同,所训练的核心肌肉群亦不相同,运动形式也丰富多变,因此在选择适合于提高排球运动员急停起跳高度的核心训练方式时应谨慎。排球运动员急停起跳环节是复杂化和综合化相融合的立体化功能性动作,整个过程包含着人体生理解剖位的3个运动面的交叉运用,形成了连贯的动作链条。因此,本研究选择了3个运动面的核心稳定性测试方式来进行相关研究,通过相关测试来客观反映被试核心肌肉群的等长收缩、等张收缩和爆发力的综合能力,由此以避免测试方式单一片面化而引起的测试结果异化和偏移现象。A.WALDHELM[27]在研究中系统罗列了相关研究者所使用的各项核心稳定性测试方法,并运用成分分析等系列方法将其划为5类,包括核心区域柔韧测试、核心区域力量测试、核心区域耐力测试、核心区域动作控制测试以及核心区域功能性测试。在后续研究中,R.S.LEITZ[28]在WALDHELM分类的基础之上,在5大类中分别筛选出一项来进行测试,以此来系统评价核心稳定性测试对运动表现的相关关系。基于此,本研究借鉴前期研究成果的相关理念,结合排球运动的专项特点,以人体解剖位的水平面、额状面和矢状面为维度,设计了7项核心稳定性测试方法来系统评价排球运动员的相关能力,进而客观分析核心稳定性与急停起跳高度之间的相关关系,为排球运动员和教练员在训练和比赛中提供一定的参考。

4.2 足底压力和膝关节屈角对排球运动员急停起跳高度的影响

本研究测试包含急停起跳测试和核心稳定性测试2大部分,其中急停起跳测试是本研究的关键环节,其作为因变量在时刻发生着动态变化。测试中,通过足底压力和起跳高度的对比分析可以得出:运动员在急停起跳过程中,蹬伸阶段的足底压力越大,起跳高度越大。试验通过对20名运动员的足底压力和最大起跳高度进行对应比较,发现足底压力值较大的运动员,其起跳高度均大于压力值较小的运动员。运用相关力学知识分析发现,运动员急停起跳阶段的落地缓冲阶段,在垂直和向后地面反作用力作用下产生膝关节外部屈曲力矩。随着缓冲幅度的增加,此力矩迅速变化产生动量,有助于动量向足底压力值的转化,进而优化肌肉用力的效率和经济性,取得更高的起跳高度。所以,在排球运动员的训练过程中,应重点加强运动员下肢力量训练,通过加强动量转化与下肢发力来提高运动员的起跳高度。

急停起跳环节包含着动力学测试和运动学测试,足底压力作为动力学因素对起跳高度产生一定的影响,膝关节屈角的变化则作为运动学因素对起跳高度亦产生一定的影响,其变化过程也是动态变化的。根据现场测试数据、运动员急停起跳阶段膝关节屈角和起跳高度的变化规律得出:膝关节屈角值越大,运动员的起跳高度越大,且在不同被试者之间以及同一被试者不同测试顺序之间,随着运动员膝关节屈曲程度的增加,其起跳高度亦随之增加,但增加并不是无极限的,研究发现运动员膝关节屈角增加至105°至115°之间时,其起跳高度值是最大的。建议排球运动员在训练时将急停起跳环节进行独立的专项化训练,并且训练时采用105°至115°的膝关节屈角。

4.3 核心稳定性与排球运动员急停起跳高度的相关性

核心稳定性测试对于全面评价运动员的竞技能力具有极其重要的作用,排球运动员在训练及比赛中的技术动作基本上是以核心稳定性为基础的,排球比赛中的扣球、拦网、垫球和传球等多项核心技术的完美表现均须以良好核心稳定性为前提,而急停起跳作为核心动作技术完成之前的关键过渡环节,与核心稳定性具有高度的相关关系。本研究发现在7项核心稳定性测试项目中,只有优势侧单腿跳远测试结果、侧抛实心球测试结果和躯干屈伸测试3项表现出了与起跳高度的高度相关性,其余4项测试与排球运动员急停起跳高度均未表现出明显相关性,由于目前核心稳定性测试的方法比较多,排球运动有其独有的运动表现,急停起跳环节也有其独特的肌肉用力组合方式,因此出现此现象也是合理的。研究得出优势侧单腿跳远是影响排球运动员急停起跳高度的最主要因素,躯干屈伸测试和侧抛实心球测试是影响排球运动员急停起跳高度的主要因素,其余4项核心稳定性测试主效应均不显著。且通过分析3项具有显著主效应的核心稳定性测试结果,发现被试急停起跳高度的估算边际均值都随着运动员测试结果的提高而呈现出上升趋势,表明测试结果越高,运动员的急停起跳高度值越大。

核心稳定性的提高可以增加运动员对急停起跳过程中身体姿势的控制,维持相关肌肉伸缩的长度-张力关系以及力偶关系[29-30]。优势侧单腿跳远测试要求被试须在落地位置保持2 s以上的单腿站立姿势,需要运动员具备出色的核心稳定能力和腿部爆发力,与急停起跳高度的需求是一致的,满足了提高急停起跳高度所需的必备条件。另外,优势侧单腿跳远是7项核心稳定性测试中摆臂程度最大的一项测试,运动员双侧上肢在起跳过程中通过摆动产生一定动量,随着动作进行,人体将产生动量传递给下侧肢体,在此环节中,双侧上肢在起跳过程中向上的加速度会产生向下的反作用力,减小了躯干的逆时针转动,增加了膝关节和髋关节的伸肌力矩,此反作用力通过核心区域传递到人体下侧运动末端,增加了地面对人体的反作用力,动量传递、力学传导以及伸肌力矩共同产生效果,最终提升了起跳高度。

排球运动员起跳高度的增加需要人体核心区域肌肉群的协调收缩,既能高效的传递运动冲量,又能收缩产生较大的内部力量[31-32]。在急停起跳过程中,运动员的腹直肌、腹斜肌、下背肌和竖脊肌等人体核心肌群同步收缩,形成了运动过程中人体腰椎、骨盆和髋关节的复合整体、促进了核心区域的立体式运动。这种运动链条既包含水平面的回旋运动,又包含矢状面的向心和离心运动,这些运动对于急停起跳高度的增加是非常重要的。这充分支持了本研究中侧抛实心球测试和躯干屈伸测试与急停起跳高度呈高度相关这一结果,因为,侧抛实心球测试恰恰是反映核心水平面回旋肌群力量的测试,躯干屈伸测试则是反映核心矢状面向心和离心肌群力量的测试,躯干屈伸训练及侧抛实心球训练能够增强排球运动员的核心稳定性能力,进一步优化人体躯干及上下肢体的能量传递效率,这些能量的产生和传递对急停起跳高度的增加有着直接的影响。注重排球运动员核心肌群力量的训练,特别是优势侧单腿跳远训练、侧抛实心球训练以及躯干屈伸训练,对运动员急停起跳高度的增加是有益的。因此,通过数据分析和理论探索,建议排球运动员训练时应安排优势侧单腿跳远、躯干屈伸及侧抛实心球的练习,并以测试距离最大化为训练目标。

5 结论

(1)排球运动员在急停起跳过程中,蹬伸阶段的足底压力越大,其起跳高度越大。建议排球运动员训练时重点加强下肢力量训练,通过加强动量转化与下肢发力来提高运动员的起跳高度。

(2)排球运动员在急停起跳过程中,膝关节屈角增加至105°至115°之间时,其起跳高度值是最大的。建议排球运动员在训练时将急停起跳环节进行独立的专项化训练,并且训练时采用105°至115°的膝关节屈角。

(3)优势侧单腿跳远、躯干屈伸及侧抛实心球3项核心稳定性测试均与急停起跳高度具有显著线性相关关系,优势侧单腿跳远是影响排球运动员急停起跳高度的最主要因素。建议排球运动员训练时采用并强化优势侧单腿跳远、躯干屈伸及侧抛实心球的练习,并以其测试距离最大化为训练目标。