南柯两梦

夏伊琳

元朔三年,司马迁二十岁,游历各地。

《太史公自序》云:“二十而南游江、淮,上会稽,探禹穴,窥九疑,浮于沅、湘,北涉汶、泗……过梁、楚以归。”

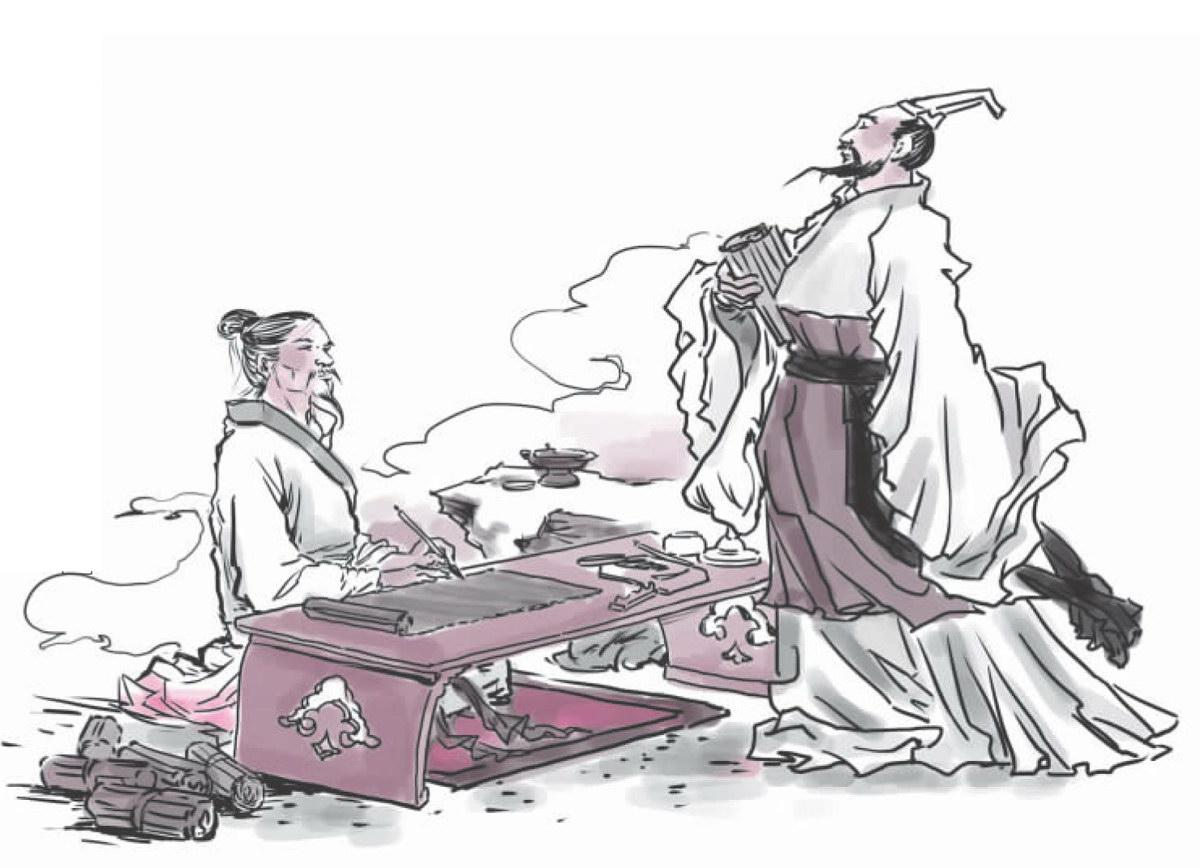

司马迁怀着满腔兴奋与豪情,行走在广阔的荆楚大地上。独自行至汨罗江畔,耳边似有渔父歌《沧浪》,一时间风沙蔽日,待他回过神来,尘埃中隐隐现出一个人的轮廓。

身材高大,却神情颓丧。

其昂首高歌,司马迁细听,似为《怀沙》,不由得失声惊叫:“何人,竞于此江畔诵屈原遗赋?”

“遗赋?”那人嗤笑一声,“我堂堂七尺男儿活生生站在这里,何来遗赋?”

“你?”司马迁倒退两步,“你莫不是屈原?”

“方才是渔父,如今是你这个年轻人,看来认识我三闾大夫之人不少。那你又是何人,来自何方?”

“吾……吾乃汉太史公之子司马迁,字……字子长。”

“汉?战国七雄未闻其名,你且如实报来。”

司马迁心下一顿,自己打小就听父亲谈屈原的故事,待十岁进京省父,更是与星象师、卜祝师有所交谈。对屈原而言,自己定是后世的闯入者,只是这日月更迭、山河易主,又如何向他讲明白?

“秦统一六国后,暴政虐民,二世而亡。后,汉灭秦,高祖称帝。”司马迁忽然觉得语气有些冷硬,又补充道,“我乃后世来者。依历史之势,大夫投江并未给楚国带来任何震动与改变。楚仍无直谏者,数十年后为秦所灭。大夫你不如……”司马迁还想劝屈原放弃无谓的抗争,将全部心力放在书策上,以使自己的抱负永垂青史,如此于史家而言,也许可补上一个巨大的缺憾。

这番话一下子被屈原打断了。“秦!果真是秦!张仪呀张仪,只恨当初大王听信谗言,未铲除这祸害。枉我死国以求其明白,真是可笑至极!”

“那你为何不著书作文,以思来者、垂千古,令后人懂你之理想,令历史为你正名?”司马迁迫不及待地问道。

“唉——”一声长叹。“年轻人,后世之言于我有何要紧?我之理想,我之抱负,均为这一个‘楚字。我的国,我的王,我的子民,即我生之全部!国之衰微即我之将死,国之灭亡即我之灭亡,那所谓的‘美政,也是用之以现世救我之国家,而非留于后世让后人喟叹称赞。如若我就此隐忍苟活,不仅士大夫之辱不允我不死节,最后一丝警醒楚王的力量也将不复存在。我不愿做现世的逃避者,也不愿苟活于浊世,纵使后人笑我天真,那又何妨?”

风沙里那人纵身一跃,唯留司马迁痴痴伫立,久久难以回神。

午夜梦回,司马迁忽由房中坐起,轻抚胸口,再放手,破草席上不知怎的竟濡湿一片。

颤抖着手点亮灯,书桌上的一册册《史记》手稿放得整整齐齐,摊开正撰写的一篇,题目正是《屈原贾生列传》。

父亲曾言逝者如夜空之星,会在晚间回到未来某处,与史官世家悄悄交谈,寻心意相通者交其以心腹之言,以白真心。

因李陵案而受刑,创巨痛深。隐忍、苟活,将一切希望交于后世,是否只是逃避者的自我欺骗?而自己于现世的屈辱中编史,是否真的能为后人理解,还是会被人嘲笑不敢为自己的理想勇敢地发声、呐喊、牺牲?

自己所为与屈原所持相去甚远,如何成了其心意相通者?

“怎么,子长,怕了吗?”屋顶上传来一阵说话声。

“你……你是何人?”

“当年你偷听我吟《怀沙》,如今竟认不出我了吗?”

“屈……屈原兄?”司马迁诧异万分,“你为何……为何……”

“这几日无事闲读了几篇后世文章,竟觉与子长你颇为相通。家国虽常常与天下相连,但实际并不完全一致。我前世所求为楚国,楚之灭,我自也不必存在。而子长你与我之志大有不同,你所为乃是这历史、这民族、这广闊的中华大地,而非仅为一家一姓。”

屈原一席话有如孤月清辉,司马迁忽然寻到了内心的症结。自己所有的担心,均出于政治地位的低下与社会的冷嘲热讽。而一个国家的兴衰,会使这些历史也起落浮沉,湮灭散去。而代表了史家的他,应当拥有对这民族的信任和对这广阔大地的热忱。

天生的聪颖与史家的敏感使他恍若置身过去与未来之间。沧海桑田,王权更迭,而唯一生生不息的只有这历史、这文字。后人定会领悟。

“亦欲以究天人之际,通古今之变,成一家之言。”司马迁喃喃道,对当年他写给任安的寄语,忽然有了清晰明确的理解。

“子长,你写的可是‘上计轩辕,下至于兹的史书!”

司马迁的灵台一片清明。

“子长,你可知我为何寻你?我最欣赏你编写史书的热忱与坚持,那种不顾一切实现理想的模样,真像当年固执的我。或许,如此多前赴后继死而后已的士大夫,还比不上子长你真正理解我的心。”屈原缓缓感叹。

声音渐渐隐去。

远方黎明破晓,房内的人又陷入一段沉沉的熟睡。

梦醒时分,门窗关得尚好,屋内并无外人造访的痕迹,桌上书卷却似有人细心整理过。

佳作点评

楚有屈原,以死明志;汉有司马迁,以生践志。当时空交错,当司马迁与屈原相遇,会发生什么?并非互不相让针锋相对,在他们看似矛盾的选择中,实则是对人生志向的坚守。小作者抓住了对立中的统一,并用司马迁修史过程中的两次梦境穿起司马迁对屈原、屈原对司马迁的理解,构思实在巧妙!

(童可)