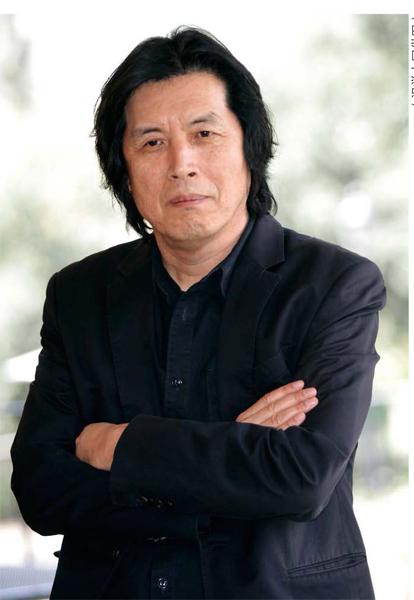

“通过一个一个的谜团,引出更多的谜团”

导演李沧东

三联生活周刊:从一个曾经的写作者角度,你怎么评价村上春树的小说,为什么选择这篇《烧仓房》来改编?

李滄东:最开始是日本NHK电视台找到我,希望选一部日本作家的短篇小说来改编。一开始,我想留给年轻导演来做,但因为日本那边一直没有协调好,就只好自己来做。和我合作的编剧吴正美女士给我推荐了村上春树这篇《烧仓房》,小说很短,我读了之后觉得这是篇短小精悍的作品,结尾是开放式的,留给大家很多瞎想的空间。作为导演,我要思考如何通过电影的方式,把这部短篇小说做延伸,通过一个一个的谜团,引出更多的谜团。

三联生活周刊:一直有种说法,一流的小说改编不出好电影,二三流的小说反而能改编出电影杰作,这其中最典型的例子大概就是《教父》了。你有作家、导演的双重身份,怎么看这种说法?

李沧东:这种说法有一定道理,在我看来,杰出的小说不会把所有情节都开放给读者,而是留下很多想象和解读的空间,这才称得上是一部好作品。但电影是视觉化的,是要让观众用眼睛来欣赏的,这种情况下,想要留有小说式的想象空间就很难。所以,通常大家会选择一些故事情节很扎实的小说来改编。我不知道《燃烧》算不算得上一部好电影,但我之所以选村上春树这部小说来改编,也是因为,我知道可以在小说的空隙中增加很多的细节和影像,还有发挥的空间。

三联生活周刊:电影里有两处非常视觉化的改编,一处是女孩在黄昏赤裸上身跳舞,一处是结尾的杀人、烧车场面,这两处也是原著中没有的情节,当时是怎么考虑的?

李沧东:我建立起改编《烧仓房》的自信就是从这两个场景开始的,我也不知道为什么会一下子想到这两场戏,大概是我觉得,小说原著中女孩很虚幻,而她的形象对电影来说非常关键,她的存在与否,她的所思所想都很关键,一定要有一场戏可以让她凸显出来,而黄昏跳舞那个场面是很有魅力的。结尾杀人的场面大概是因为我联想到了村上春树的一些经历,电影男主角也是作家的背景。作为作家的村上春树并不是一帆风顺的,他也有苦闷和愤怒的情绪,我希望通过这多重隐喻和关联,让观众将电影与个人的生活境遇联系起来,并在电影中找到发泄的出口。

三联生活周刊:从写作到拍电影,这中间有什么差别和关联?

李沧东:作家和导演之间还是有关联的,写小说时我也会思考要讲什么,怎么讲才能在充分自我表达的同时也触动读者。做导演也要面对同样的问题。但做导演在表达上有局限,比如,现在更受欢迎的电影是拍得有艺术性,同时能赋予电影一些社会或现实层面的意义,这样的电影容易得到认可,甚至能拿奖。但如果不走这种路线,拍得过于自我,可能就不太受欢迎,这是电影与文学的区别。

三联生活周刊:之前接受采访时你说,写作时还是常常感到不自由和孤独,现在拍电影了,这方面得到排解了吗?

李沧东:我放弃写作选择拍电影是因为希望和更多人有思想上的交流和互动,我不知道现在这个愿望是不是实现了,但可以肯定的是,写小说在受众上局限更大,没法触及更多读者,但影像是更容易传播和理解的,拍电影后我接触到更多观众,也能面对面和各国观众交流,这对我来说是很重要的。