软土地基条件下预应力管桩倾斜原因分析及纠偏处理

连子峻

1. 上海市基础工程集团有限公司 上海 200002;2. 上海城市非开挖建造工程研究中心 上海 200002

1 工程介绍

背景项目为上海科技大学新校区一期工程中行政中心楼建设地块,其采用“桩+承台+基础梁”的基础形式。工程行政中心桩基设计采用PHC 500 AB 100管桩,桩长30~39 m,属摩擦型桩。基坑开挖后发现围护桩产生了较大侧向位移,周边土体的偏移造成行政中心和基坑周边其他楼群大多数预应力管桩出现倾斜和偏移,其中对行政中心所在区域的全部188根预应力管桩进行桩位偏差的实测:测得偏差≥400 mm的有19根,300~400 mm的有38根,250~300 mm的有62根,<250 mm的有69根,偏移最大的为靠近基坑的1#桩,其偏位为812 mm。

2 桩基倾斜偏移原因分析

2.1 地形地貌、地质条件

施工场地位于上海浦东科技园的南部,属滨海平原地貌类型。原主要为农田,勘察期间场地内已基本填方整平,分布有若干排水沟,场地内有局部积水现象,且附近有已经完成的基坑。同时地质勘察报告资料反映,围护体深度范围内的土层力学指标均较差,第③层土的黏聚力c=11 kPa,内摩擦角φ=15°,第④层土的黏聚力c=12 kPa,内摩擦角φ=9°,第⑤层土的黏聚力c=14 kPa,内摩擦角φ=10°,容易产生位移。

2.2 不良地质条件

1)暗浜。详勘完成的勘探孔资料显示,施工场地有暗浜分布,回填土以黏性土为主,混夹碎砖、碎石等建筑垃圾杂物。暗浜最大宽度36 m,浜底最大深度5.3 m(相应标高约-0.21 m)。

2)厚层填土。勘察勘探孔揭示,施工建设场地填土厚度普遍较厚(一般厚度在2.0 m左右),局部第②层黏土缺失区域填土厚度可达3.5~5.7 m。填土成分较为复杂,上部混夹碎砖、碎石、混凝土块等建筑垃圾,下部以黏性土为主,含少量碎石等杂物。

暗浜及第②层缺失区域填土结构松散、成分复杂,对桩基沉桩施工及基坑围护设计施工均有一定的不良影响。

2.3 软弱土质条件下巨大基坑的变形效应

工程基坑面积达到120 000 m2,采用中心岛式开挖的总体方案。相比其他已有工程案例,该工程中心岛取土面积、取土规模较大,周边留土宽度与基坑长宽的比值也是较小的。加之浅层存在③夹层黏质粉土透水层,加剧了水土流失的发生。在中心岛开挖过程中经常出现涌土流砂现象,另地质报告显示本工程第③、④土层均为较差的软塑-流塑淤泥质土,容易产生土体流变,导致基坑外围土体整体向内滑移趋势明显,围护桩向基坑内位移。

2.4 基坑坡顶堆土堆载

设计初设场平标高为4.1 m,而实际坡顶堆土标高约5.5 m,并在坡顶及边坡上堆放大量钢筋,基坑坑边堆载远超过设计允许荷载,进一步加剧基坑围护整体滑移。

2.5 支撑及顶圈梁的施工

斜抛撑节点连接较单薄,活络头型钢加劲肋、加劲板措施较少,坡顶堆载使支撑受力大幅增加,致使节点破坏及支撑失稳,进一步增大围护变形。同时圈梁施工滞后于中心岛开挖时间,一定程度上也影响了围护桩的整体受力。

总体来说,从围护结构的变形情况看,基坑围护结构出现整体滑移现象,软弱土质条件下大面积中心岛式基坑开挖的坑底隆起变形整体滑移效应是客观存在的。基坑开挖范围及深度较大,局部基坑坡顶大量堆载、钢支撑节点薄弱等原因致使部分区域围护结构产生了滑移突变,引起了土体较大的变形,带动桩体发生了一定程度的水平位移,且未充分利用土体时空效应规律,同时场区为软土地区,具有孔隙比大、含水量高、压缩性高、透水性弱、抗剪强度低及流变性强等一系列不良的工程特性[1-4]。以上多种因素的叠合造成了桩基发生倾斜偏移较大的现象。

3 桩基纠偏处理方案分析及评估

3.1 纠偏方法

根据实际情况,主要采用局部钻孔掏土纠偏法,辅以加荷堆载、削土卸载等综合多种纠偏措施进行处理,以逐步达到纠偏效果。针对倾斜率在1%~2%、偏位<600 mm的管桩,还需要采用灌芯处理,灌芯深度应深入第1、2节管桩接缝或者动测报告Ⅱ至Ⅳ类桩桩身缺陷位置两者中的较大值以下2 m,并用厚3 mm钢板封底,采用6φ22 mm钢筋笼。灌芯混凝土采用掺微膨胀剂的C40混凝土。

对于桩基倾斜偏位较大,其中倾斜率超过2%、偏位≥600 mm的管桩,不考虑既有管桩承载力。处理时采用300 mm×300 mm锚杆静压桩进行补桩,桩长按设计要求,要求单桩竖向极限承载力标准值为1 100 kN。锚杆桩预留孔均在底板施工时预留,底板内孔四边用钢筋作加强。桩孔采用C40早强微膨胀混凝土封固,确保抗渗要求。同时根据具体的处理效果,考虑管桩承载力损失和后补锚杆桩提供承载力计算承台相应扩大程度。

3.2 各种纠偏方法原理

1)钻孔掏土纠偏。利用钻孔设备在桩基偏移的反方向进行钻孔掏土,使桩侧形成一定的空间以消除或减少土的侧压力对桩基持续作用的水平推力(图1、图2)。

图1 单孔掏土示意

图2 双孔掏土示意

2)加荷堆载。可利用现有材料和设备,在桩基偏移一侧的方向对地面堆载加荷。其作用力方向与偏移方向相反,对桩基具有纠偏效果。

3)桩基纠偏顺序。由于地块靠近基坑,且桩基偏移主要是由基坑开挖引起的,所以先纠偏离基坑较远的管桩,再纠偏离基坑较近的管桩,防止在纠偏过程中对其他邻近管桩产生影响。

4 桩基纠偏主要施工工序

4.1 各桩钻孔掏土数量计算

掏土数量以桩基偏移体积计算,由于该区域采用的管桩有效桩长为35 m,并且结合勘察单位提供的管桩的“顶角及垂直度测试曲线图”,PHC管桩偏移假设均匀地发生在全部桩段(图3)。

图3 计算示意

4.2 纠偏孔平面布置

根据每根管桩的偏移程度,掏孔体积与管桩偏移体积大致相等,具体的掏孔布置应根据管桩的实际偏移方向进行确定。

4.3 桩基位移监测

为确保纠偏的准确有效,在施工全过程应对桩基的沉降、倾斜位移进行全方位测量监控。实际施工过程中先钻1个孔,根据其恢复情况再钻第2个孔,同时加强实时动态监测,进行预警控制,根据监测信息的反馈结果及时调整施工方案。

4.4 钻孔掏土纠偏

1)钻孔施工:主要目的是掏土后使桩的一侧形成空间。为保证纠偏准确性,必须先确定桩身偏移方向,主要是通过实测实量的监控数据确定。

2)钻孔设计:先确定桩基偏移的相反方向,然后在偏移反方向确定第1个钻孔,如果还需要则钻第2个钻孔,在紧贴着第1个钻孔的侧面进行第2个钻孔,实际位置根据工程需要可以适当调整。按偏移反方向,第1个钻孔孔深取35 m,第2个钻孔孔深亦取35 m。

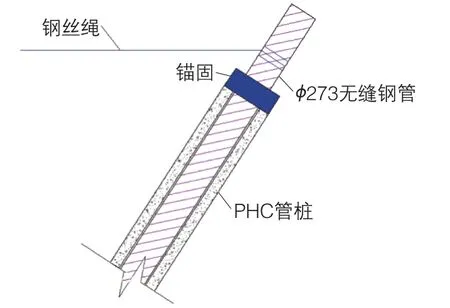

3)作用力的施加:由于邻近基坑,并且偏移方向为基坑方向,使用φ273 mm×8 mm的无缝钢管,取长度为18 m,插入偏移较大的PHC管桩中17 m,预留1 m方便作用力的加载。作用力的加载方式采用机车拖拉。如果无法插入管桩中17 m,可以根据实际情况,先插入管桩中一定长度,采用边纠偏边插入的方式直至桩基纠正为止(图4)。

图4 施加荷载示意

4.5 堆载加荷纠偏

如掏孔不能达成纠偏预期的效果,可配合已有的材料设备,在桩基偏移一侧的方向对地面进行堆载加荷辅助纠偏。加载过程应分级加载,加强观测,根据观测数据动态调整堆积数量。

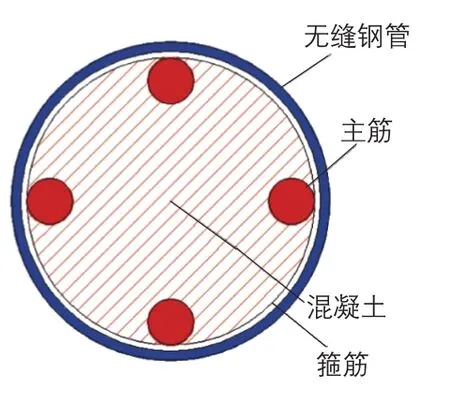

4.6 桩体加固处理

待桩基纠正并处于稳定后,无缝钢管留在桩体内,并在钢管内配4根主筋,灌注混凝土至孔口(图5、图6)。

图5 桩基纠正后示意

图6 桩基1-1剖面示意

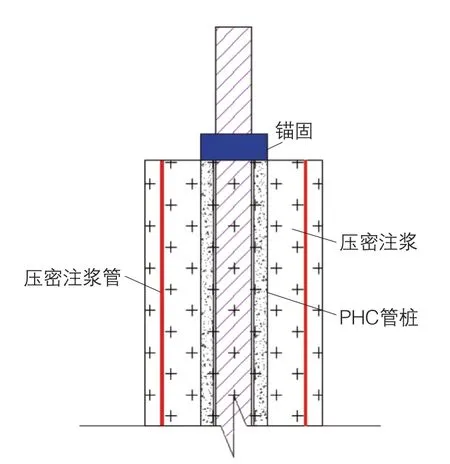

4.7 桩周边土体加固处理

桩基纠正并处于稳定状态后,还需对桩周侧土体进行压密注浆处理,注浆孔的深度一般与掏孔深度保持一致,其目的是对纠偏处理后管桩周边被扰动破坏的土体进行加固,以确保管桩周边侧向的阻力(图7)。

1)注浆顺序:先施工桩基偏移反方向轴线上的注浆孔,再对第2个钻孔进行压密注浆。

2)注浆管安放:可采用振动法将金属注浆管压入土层,确保注浆管放置的深度与掏孔深度一致。

3)注浆:用作提高土体强度和充填空隙的注浆液宜选用以水泥为主剂的悬浊液,注浆的流量宜为7~10 L/min,对充填型灌浆,流量可适当加快,但也不宜大于20 L/min。

4)对于每根桩,在每个注浆孔施工完毕后,必须间隔24 h才能施工另一孔。重复上述步骤直至注浆完毕。

图7 压密注浆后示意

5 桩基检测及效果

经过桩基纠偏补强,且填芯混凝土强度达到设计规范的要求后,对纠偏补强后的桩基进行了桩身完整性检测,经第三方检测机构通过静载荷、高应变及低应变检测显示:该工程管桩的偏移、倾斜经过纠偏、灌芯补强等综合处理后均达到了Ⅱ类桩以上的要求,纠偏加固后的单桩承载力极限值和结构强度满足要求,达到了规范及设计的要求,可正常使用。同时基坑未发现明显的偏移,土层未发生变化。其中距离基坑边缘的2个承台的8根管桩,由于桩基倾斜偏位较大,倾斜率超过2%,后经锚杆静压桩补桩处理达到了要求。

6 结语

虽然预应力管桩的应用普及已经非常广泛与成熟,但由于其本身存在的一些客观因素,如抗剪性能相对较差,在淤泥质等软土地基中水平约束力相对较小。如在软弱土质条件下的大面积中心岛式基坑开挖引起的坑底隆起变形整体滑移效应,沉桩的挤土效应以及土方开挖的不当,会导致基坑边坡失稳或支护结构破坏,造成管桩偏移、倾斜甚至断裂现象。因此,在施工前应全面了解现场水文地质情况,合理安排施工组织,及时全面地做好监测工作是预防和避免预应力管桩发生倾斜偏移的有效措施。当出现桩倾斜偏位时,可采取钻孔掏土纠偏法,并辅以堆载加荷等措施,其具有良好的经济效益,且实用性强、安全可靠。