等速运动训练对膝关节损伤后功能恢复的影响探讨

金鑫 王婷(通讯作者)

(93169部队医院 吉林 四平 136000)

膝关节损伤是常见损伤疾病,即刻出现功能障碍,且远期可引起韧带以及关节周围肌肉等组织出现退行性变化,大量研究证实,长时间制动可能引起关节僵硬,不可逆性丧失功能,对此,一般情况下,膝关节损伤后,需康复训练,促使功能恢复。等速运动训练,具有良好的顺应性阻力,且可实现主动肌与拮抗肌的同时训练,基于安全范围内,尽最大程度练习肌力收缩,同步反馈信息,鼓励患者[1]。本文笔者通过对80例患者的分组研究,旨在分析等速运动训练对膝关节损伤后功能恢复的影响,现在将研究结果总结如下。

1.资料及方法

1.1 基础资料

选择本院于2006年3月—2016年11月期间收诊的80例膝关节损伤患者作为这次研究的对象,根据随机数表法按照1∶1比例将其分成对照组(n=40)与研究组(n=40)。入组对象临床资料完整,确诊为膝关节损伤,愿意参与研究,排除合并有严重心肝肾功能异常者,排除不愿参与研究者。对照组:35例男性、5例女性,最小19岁,最大35岁,平均年龄(28.4±2.47)岁。研究组:33例男性、7例女性,最小19岁,最大34岁,平均年龄(27.1±2.86)岁。客观分析上述两组患者的基础资料,差异不大,无统计学意义,P>0.05,可分组比较。

1.2 方法

对照组,常规训练,训练前,做好准备工作,主要训练为膝关节伸屈运动,时间5min,指导患者直腿抬高,保持悬空状态,5s/次,一组50次,必要时,进行半蹲训练,10s/次,每组50次。

研究组,等速运动训练,具体方法如下:(1)膝关节活动范围,根据连续被动运动程序,在耐受范围内,指导患者逐渐增加运动角度,患膝最大屈曲终点角度内的30°范围(持续牵引10s)为最大角度,5min/次,重复运动中,屈曲角度增加1°,3~5次。(2)膝关节肌力,采用多点间歇等长练习法,主要涉及准备活动、等长练习以及放松按摩等,于膝关节10°、30°、60°及90°时指导患者完成屈伸膝关节间歇等长练习,屈伸抗阻每组10次,持续10s,收缩间隔5s,每组间隔30s,根据个体化差异,决定练习强度与时间,避免出现乏式运动。(3)放松,自我按摩下肢,膝关节屈、伸摆动等方法,均可达到放松的目的,坚持3~5min。

1.3 观察指标

(1)根据Lysholm膝功能评分标准[2]对患者训练前后的膝关节功能进行评价,主要涉及8个项目,即跛行、爬楼梯、不稳定、下蹲、肿胀、交锁、疼痛及支撑,满分100分,最终评分越高表示膝关节功能越好。(2)比较两组患者训练前后的伸膝最大角度及屈膝最大角度。

1.4 统计方法

采用SPSS20.00软件处理研究数据,用均数加减标准差()表示计量资料,t值检验,检验值P低于0.05表示差异有统计学意义。

2.结果

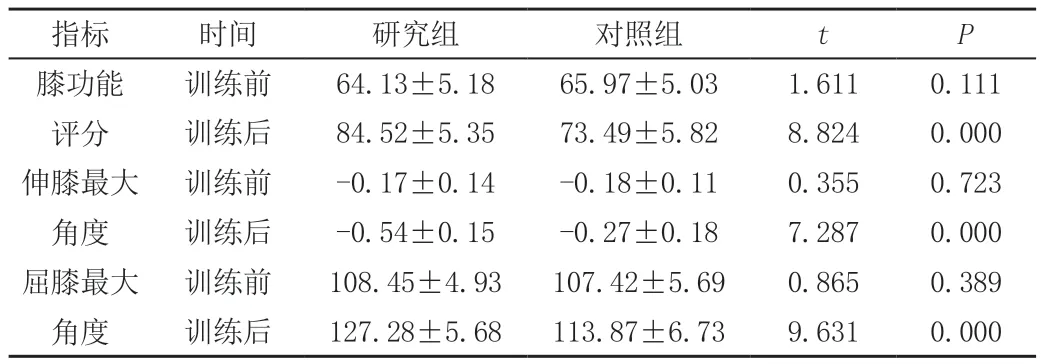

两组患者膝功能评分、伸膝最大角度及屈膝最大角度比较,训练前差异不大(P>0.05),但训练后差异明显(P<0.05)。见表1。

表1 观察并比较两组患者训练前后的疗效指标(n=40,)

表1 观察并比较两组患者训练前后的疗效指标(n=40,)

指标 时间 研究组 对照组 t P膝功能 训练前 64.13±5.18 65.97±5.03 1.611 0.111评分 训练后 84.52±5.35 73.49±5.82 8.824 0.000伸膝最大 训练前 -0.17±0.14 -0.18±0.11 0.355 0.723角度 训练后 -0.54±0.15 -0.27±0.18 7.287 0.000屈膝最大 训练前 108.45±4.93 107.42±5.69 0.865 0.389角度 训练后 127.28±5.68 113.87±6.73 9.631 0.000

3.讨论

膝关节损伤是一种常见的运动损伤类型,发生后,患者运动能力明显下降,影响患者日常生活及工作学习。为了恢复膝关节功能,需进行适当的康复训练。等速运动训练是由国外学者提出并推崇的一种治疗关节损伤的理论,通过对等速运动中阻力的设置,促使其与患肢肌肉输出张力相匹配,保证关节于活动每一环节中肌肉承受的阻力都在最大安全范围内[3]。我院主要面对青年团体,或者训练伤之类的疾患,如膝关节损伤疼痛等,包括不懂保护自己、强行训练、因过度训练致病的官兵,对膝关节功能康复训练具有较高的要求。这次研究通过对比观察常规训练与等速运动训练在膝关节损伤后功能恢复中的作用,结果发现,研究组训练后的膝功能评分、伸膝最大角度及屈膝最大角度都优于对照组(P<0.05)。可见,相比常规训练,等速运动训在膝关节损伤后功能恢复方面的作用更显著,建议推广使用。