共协理论框架下信息通信技术对经济结构转变的作用:以美国1947-2016年数据为基础

一 引 言

自20世纪60年代以来,信息通信技术(ICT)迅速发展,并在国民经济各个领域得到广泛应用。Jorgenson(2001)[1]指出,从1948年到1999年,美国GDP年均增长率为3.46%,其中信息技术资本的贡献率为0.4%。也有学者研究认为,信息技术投资的比例大幅上升,但信息技术投资上升与企业绩效之间并没有明显的联系。1987年,罗伯特索洛总结道:“我们可以看到各地电脑时代的到来,但很难看到它在生产率统计中的作用”。一些学者把增加ICT投资与提高生产率或改善公司业绩之间缺乏显著联系的现象称为“生产率悖论”。

ICT对经济增长到底产生什么影响?是否存在“生产率悖论”?有关这方面的研究主要分为两大类。一是以一个国家或地区作为研究对象,从时间维度来纵向研究ICT在特定时间段内如何影响经济发展,并通过计算确切的数字来衡量ICT对经济增长的贡献。Jorgenson(2001)[1]应用增长核算方法测算得到,1948-1999年间ICT对美国经济增长的年均贡献率为0.4%。Oliner和Sichel(2003)[2]发现,1995年后美国劳动生产率的提高主要是由于更多地使用IT资本货物,以及在IT商品生产中而获得的效率提高。Colecchia和Schreyer (2002)[3]研究了澳大利亚、加拿大和美国等国家ICT资本积累对产出增长的影响,发现1990年代后半期,ICT对经济增长的贡献每年上升0.3至0.9个百分点。Bazzazan(2009)[4]研究发现,从需求侧来看,美国信息通信技术行业占总产值的8.6%;从供应侧来看,占总产出的9.5%。Hwang和Shin(2016)[5]调查了韩国信息通信技术的发展,发现其对韩国经济增长具有促进作用。二是以横截面数据来研究多个国家或地区,旨在寻找ICT发展与国家经济增长之间的普遍关系,即通过研究变量与变量之间是否具有显著关系,从定性的角度研究ICT对经济增长的影响。根据102个国家的数据,Vu(2011)[6]指出,ICT渗透可以通过促进技术扩散和创新,提高企业和家庭的决策质量,增加需求并降低生产成本来影响增长,从而共同提高产出水平。Edquist和Henrekson(2017)[7]估算1993- 2012年期间47个不同行业的产出弹性,发现ICT、研发资本与大部分的增值显著相关。Jin和Cho(2015)[8]以供需平衡模型为理论框架,从多个变量指标出发,解释ICT如何作为国家发展的驱动力,最终得出ICT对经济发展具有积极影响的结论。

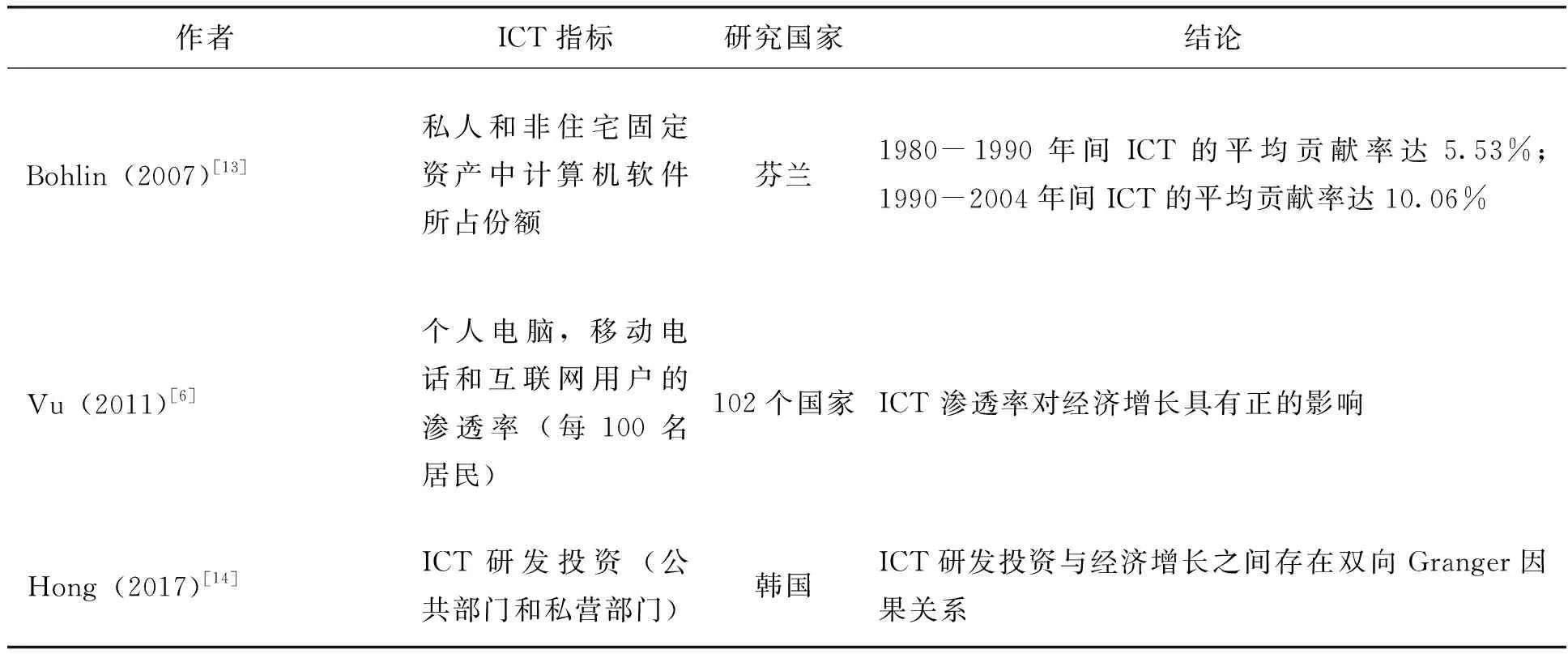

表1 ICT与经济增长研究主要文献简表

(续表)

综上所述,无论是从定量研究或定性研究来看,学者们普遍认可ICT对经济增长具有积极影响。在研究ICT与经济增长的关系时,ICT的指标选择有ICT 资本投入(大部分从行业的角度或基于投入产出表计算而得)、计算机软件的投资份额、人均计算机等通信设备拥有数量等(见表1),多从ICT资本或ICT投资的角度。从具体测算方法来看,基本上以Jorgenson的增长核算方法为主,即以新古典经济增长模型为依据,将产出增长分为资本投入的贡献、劳动投入的贡献和技术进步率。总体来看,近年来关于ICT与经济增长的研究多以定性为主,定量研究的指标和测算方法都比较单一,且研究样本相对较短,不能清晰地表明ICT对经济增长的影响及其与经济结构转变之间的关系。与已有研究相比,本文试图在以下三个方面取得突破:(1)基于共协理论,运用收益分解法,将经济产出分为劳动者报酬、资本收益和共协利益三部分,建立以科技进步、固定资产投资、劳动力等为主要因素的新经济增长理论框架;建立ICT对科技进步等主要因素的作用模型,测算ICT对科技进步等主要因素对经济增长的贡献。(2)拓展研究年限,以美国为例,测算1947-2016年间ICT对美国经济增长的贡献,结合美国经济结构的转变和发展,分析总结出ICT对美国经济的作用规律。(3)把“生产率悖论”放到共协理论框架下,测算服务化对美国经济增长和生产率增长的贡献率,分析表明美国服务业与工业发展不协调,从而影响了固定资产投资和科技进步,据此提出服务业与工业发展不协调是ICT“生产率悖论”产生的重要因素。

二 经济增长的共协理论

刘伟(2006)[15]指出,增加值(国民收入)构成中,包含有劳动收入投资所带来的财产收入,也包含对这些投资进行经营管理所取得的经营收入等混合收入。这种混合收入的增加,既增加了资本总量,也为中国经济增长提供了动力。它是中国改革开放后居民(主要是城镇居民)收入分配差距扩大的一个重要原因。由此,国民收入可以分解为:

国民收入=劳动者的收入+投资者的收入+混合收入

(1)

基于共协理论以及收益分解方法,本文认为国内生产总值可以分解为劳动报酬(包括工资、社会保障、相关税收等)、资本收益(包括折旧、投资者分得的利润、利息、相关税收等)和共协利益等,即:

国内生产总值=劳动报酬+资本收益+共协利益

(2)

共协利益是经济活动中各主体由于协同行动而形成的某种程度上共享的利益,这种利益使各主体之间相互支持、共同繁荣,类似于公司账户的“公积金”和“未分配利润”等。共协利益由科技投入、固定资产投资、人力资本等具有一定“公共产品特征”的因素所决定,并与生产中的能源消耗、污染物排放、产业结构等环境因素相关(姜照华等,2014)[16]。

把式(2)写成一种定量的形式为:

Y=aLαHβSγDδ+bK+c1H*D/K+c2S*H/L+u

(3)

式(3)中,Y为国内生产总值,L为劳动力,H为人力资本,S为上两期的科技投入,D为固定资产投资,K为上期固定资本存量,α、β、γ、δ、a、b、c1、c2是参数,由制度和环境外部性决定,aLαHβSγDδ为劳动报酬,bK为资本收益,c1H*D/K+c2S*H/L+u为共协利益,u是常数。其中共协利益函数是由人力资本、科技和固定资产相互结合的,且存在多种形式,例如cH*D/K+cS*D/K,代表人力资本、科技投入与固定资产投资共协关系的不同类型。

在美国相关变量数据的基础上,通过回归分析建立经济增长模型(4),其中χ表示时间,1947年=48,1978年=79,…,2008年=109,…,2016年=117,具体变量指标见表2。

Yt= 0.00324(HtLt)0.482(St-2Dt)0.00146χ-0.000000048χ3+0.117Kt-1

+0.0067Dt*Ht/Kt-1+0.0022St-2*Ht/Lt

(4)

三 ICT与结构转变模型组的建构

(一)指标的选取及数据来源

不同于已有研究,本文综合考虑ICT对经济增长的替代效应和渗透效应(Vu,2011)[6],选择KLEMS数据中的“信息处理设备指数”(The Information Processing Equipment Index)作为ICT发展的指标。此外,还选取固定资产投资和科技投入等17个相关指标,来构建ICT与科技投入模型,ICT与固定投资模型,ICT和劳动力就业模型,ICT和人力资本模型,以及ICT和固定资本存量模型。其中变量指标的数据来自美国经济分析局、KLEMS数据集和总统经济报告。表2列出了所用指标和数据的详细说明。

表2 模型中所用指标及数据来源

(续上表)

注:下文部分变量用到了上期变量,如Lt-2表示前两期的劳动力投入。

(二)模型组的构建

为探究1947-2016年间ICT发展对美国经济增长的作用,本文在分析ICT对经济系统中科技投入、劳动力就业、人力资本、固定资产投资和固定资本存量等主要变量作用机理的基础上,运用最小二乘法,结合计量经济学的检验方法以及误差的可接受范围,构建了相对科学合理的回归模型,回归分析结果见表3。

1.信息化对科技投入的促进作用

信息技术自身具有高度的创新性、以及渗透性和带动性,对美国科技投入和产业结构调整起着重要作用(王述英和马云泽,2003)[17]。信息技术催生了一批新兴产业, 并促使传统产业日趋信息化和知识化,无疑带动了科技进步和发展。此外,因大都市化发展而获得的更高程度的人力资源输入及基础设施投入等也是科技进步和发展不可或缺的因素;但是,快速发展的服务业,相对对科技要求较低,在一定程度上挤出了科技创新。利用1947-2016年美国科技投入(St-2)、ICT的发展水平(INFt-2)、大都市化率(CTPt-2)、服务化率(INDt-2)、知识密集型服务业所占比重(KNt-2)、城市化率(URBt-2)、人力资本(Ht-2)、劳动力(Lt-2)的数据,构建ICT对科技投入的作用模型(5)。

St-2=-17506+2.26(1+INFt-2)*CTPt-2*URBt-2/INDt-2+4821KNt-2*Ht-2/Lt-2

(5)

2.信息化对劳动力的作用

随着信息产业的拓展和延伸,新就业岗位不断出现,再加上信息产业与其他产业的高关联度, 进一步扩大了就业范围,直接或间接创造了许多新的工作岗位。姜奇平(1998)[18]研究表明,1996-2006年间,信息技术产业吸纳的就业人数估计每年均增3%,比美国新增就业岗位的平均增长率1.4%高1倍多。2014年麻省理工学院的一项研究发现,密集使用计算机的制造岗位数量并未因生产率增长而减少。此外,劳动力数量很大程度上依赖于人口总数,且服务化和大都市化的推广与加深,让大量农村人口向城市迁移,使大批农业劳动力向工业、服务业转移。利用1947-2016年美国劳动力(Lt)、ICT的发展水平(INFt-2)、服务化率(INDt-2)、大都市化率(CTPt-2)、人口总数(POPt)的数据,构建ICT对劳动力的作用模型(6)。

Lt=3.526(100+INFt-2)*INDt-2*CTPt-2+0.397POPt

(6)

3.信息化对人力资本的作用

信息技术产业的发展不仅提高了就业水平,同时也对人力资本提出了更高的要求,需要具有更高知识与信息应用能力的人才,而提高受教育水平是人力资本形成的重要途径。随着信息化的深入,对“蓝领”工人的需求逐渐减少 ,而对知识工人的需求逐渐增多(王述英和马云泽,2003)[17]。本文的人力资本是指劳动力人数与人均受教育年限的乘积,由上文可知信息化水平的提高对劳动力及其受教育程度都有推动作用,所以信息化对人力资本具有积极作用。此外,大都市化和服务化的发展,使劳动力由之前落后的农村、技术水平低的农业转向更先进的城市和技术水平更高的工业,更好地推动了人力资本发展。利用1947-2016年美国人力资本(Ht) 、ICT的发展水平(INFt-2)、服务化率(INDt-2)、大都市化率(CTPt-2)、人口总数(POPt)的数据,构ICT对人力资本的作用模型(7)。

Ht=0.0075(100+INFt-2)*INDt-2*CTPt-2+0.00051POPt

(7)

4.信息化对固定资产投资的作用

信息技术产业价格随着经济体中其余产业价格的上升,以及自身质量和性能的改进,却一直在不断下降。此外,经济中各领域公司也都看好信息技术对生产率的推进和提高作用,纷纷加大对信息技术设备的投资,1960年信息技术设备投资只占总企业设备投资的3%,到1996年投资份额就升到了45%(姜奇平,1998)[18]。信息技术的快速发展对投资者而言尤其具有吸引力。除信息化之外,大都市化和知识密集型服务业则通过推动工业和技术知识的快速发展而拉动投资;同样,服务业的发展对固定资产投资需求较低,一定程度上弱化了信息技术的推动作用,挤出了固定资产投资。利用1947-2016年美国固定资产投资(Dt)、 ICT的发展水平(INFt-2)、服务化率(INDt-2)、大都市化率(CTPt-2)、城镇化率(URBt-2)、知识密集型服务业所占比重(KNt)、农业现代化(AGRt-2)的数据,构建ICT对固定资产投资的作用模型(8)。

Dt=0.0169(1+INFt-2)*KNt*CTPt-2/(INDt-2*AGRt-2)+32216URBt-2*AGRt-2*KNt/INDt-2

(8)

5.信息化对固定资本存量的作用

信息技术的投入效益高,信息产业高投入带来的高生产率是美国经济发展的主要支撑。经过初始投资后,一旦投入生产,ICT部门生产的边际成本非常低,这将对社会经济产生极大的刺激效应,大大降低其他生产部门的生产成本,从而促进全社会经济的增长速度,提高固定资本积累(乌家培和谢康,1999)[19]。可见,信息化是固定资本存量发展的一个重要拉动力。利用1947-2016年美国固定资本存量(Kt-1)、ICT的发展水平(INFt-2)、服务化率(INDt-2)、大都市化率(CTPt-2)、城镇化率(URBt-2)、知识密集型服务业所占比重(KNt)、直接融资(DFt-1)、固定资产投资(Dt-1)的数据,构建ICT对固定在资本存量的作用模型(9)。

Kt-1=0.276(100+INFt-2)*URBt-2*CTPt-2+8.14Dt-1*INDt-2-1.9*KNt-1*DFt-1+Dt-1 (9)

注:系数1、系数2和系数3分别表示每个模型从左到右的变量系数; ***、**、*分别表示系数在1%、5%、10%的水平上显著。

从表3可以看出,模型(5)-模型(9)各系数都在5%的显著性水平下通过了检验,方程通过了F检验,整个模型调整后的拟合优度在0.9以上;再将根据各模型求出的拟合值与实际值对比,得出误差平均值在可接受范围之内。综上,由模型(4)-模型(9)组成下列模型组(10):

四 ICT对美国经济增长拉动作用的分阶段分析

通过模型组(10),可以计算出ICT分别通过科技投入、固定资产投资、固定资本存量、劳动力和人力资本对经济增长的拉动作用,最后可以得出ICT对经济增长总的拉动作用。首先求出固定资产投资、科技投入、劳动力、人力资本和固定资本存量对GDP的拉动作用,即计算出Yt对Dt、St-2、Lt、Ht和Kt-1的偏导数;进而测算出信息化指数分别对固定资产投资、科技投入、劳动力、人力资本和固定资本存量的拉动作用,即分别求Dt、St-2、Lt、Ht和Kt-1对INFt-2的偏导,需要注意的是在Yt对St-2求偏导后,St-2中仍含有Lt-2和Ht-2,需要将Lt-2和Ht-2根据模型(7)、(6)、(9)替换成含INFt-2的表达式代入St-2即模型(5)后,再求St-2对INFt-2的导数。然后根据美国信息处理设备指数的实际情况求出ICT每年分别通过固定资产投资、科技投入、劳动力、人力资本和固定资本存量对GDP的实际拉动:WDt、WSt、WLt、WHt、WKt,然后求出ICT对经济增长的贡献Wt;最后求出ICT实际拉动美国GDP增长与GDP增长率的比例,即ICT对美国经济增长率的贡献率Rt。具体计算过程见式(11)-式(17),同理可得服务化、城市化和大都市化对经济增长的贡献率。

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Wt=WSt+WDt+WKt+WLt+WHt

(16)

(17)

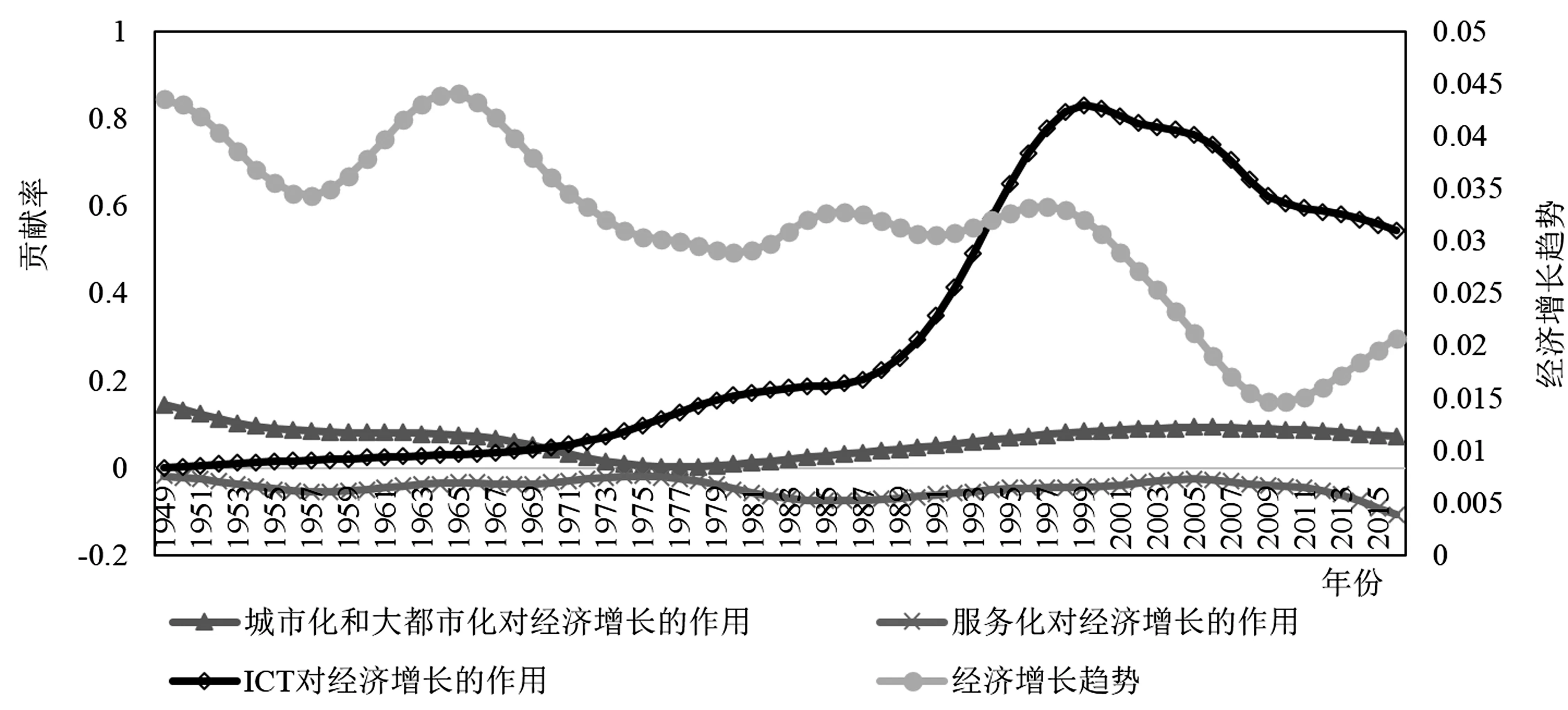

按式(11)-式(17),测算美国1949-2016年[注]因式(11)-式(17)中部分变量采用滞后两期,故运用1947-2016年数据计算得到的为1949-2016年结果。ICT、服务化、城市化和大都市化对美国经济增长率的贡献率Rt,并对测算结果进行H-P滤波分析,得出其变动趋势,如图1。

图1 信息化、服务化、大都市化对美国经济增长的贡献率

从美国信息化、大都市化、服务化对GDP的贡献率可以看出,服务化与城市化和大都市化、信息化对经济影响的变化趋势相反。城市化和大都市化、信息化对生产率提高都有促进作用,不同的是大都市化带来的作用相对较小;ICT 对美国经济增长的贡献一直为正,且大致呈先缓慢增长,再快速上升,最后逐渐平稳的“S”型变化。其中ICT对美国经济增长的贡献作用可以分为四个阶段。

第一阶段:1947-1972年。在1973年之前,美国信息技术处于起步阶段,电子管和晶体管的计算机刚刚诞生。这个阶段信息技术对经济增长的贡献很低,年均产出增长率为3.54%,而ICT对经济增长的年均贡献在0.1%左右。

第二阶段:1973-1990年。受计算机兴起的影响,此时ICT对经济增长的贡献相比上一时期开始缓慢上升。这个阶段信息技术的发展主要是第四代计算机的兴起以及微型计算机的诞生。其中第四代计算机每秒运行速度可达亿次或10亿次以上,运行速度大大提高。再加上1969年美国ARPA网以及1971年英特尔公司研制的微处理器芯片的进一步发展和应用,迎来了美国的网络时代,使美国计算机工业加速发展。到1976年美国拥有计算机约100万台,相比60年代增长了30倍。这个阶段年均产出增长率为3.13%,而ICT对经济增长的年均贡献在0.5%左右。

第三阶段:1991-1999年。随着互联网的崛起,ICT发展进入高峰期,ICT对经济增长的贡献快速上升,并在1999年到达峰值。衡量互联网发展的指标有主机数量和域名,1993-1997年间,美国互联网主机数由130万增加到1950万;域名数量从2.1万增长到130万。顶级域名的数量从7100增加到150万,可见美国互联网得到飞速发展与上升。并且,互联网上的商业活动也逐渐增多,互联网使用率上升,还出现了面向个人的普遍服务。此外,1993年的克林顿变革,新经济政策的推行,以及互联网相关企业的高度投机都对ICT的发展起到巨大推动作用,这一阶段年均产出增长率为3.1%,而ICT对经济增长的年均贡献在2.4%左右。

第四阶段:2000-2016年。2000年3月“互联网泡沫”的破裂和2008年金融危机的爆发,导致ICT对经济增长的贡献开始快速下降。期间,经济增长率也大幅下降。但是2010年之后,美国新信息技术(如大数据、物联网、云计算)、新一代信息技术(如频谱共享技术、异构网络技术、网络功能虚拟化技术)等的发展,再次对美国经济发展发挥重要作用。ICT对经济增长的贡献停止快速下降趋势,渐趋平稳,这一阶段年均产出增长率为1.92%,而ICT对经济增长的年均贡献在1.28%左右。

表4 ICT对经济增长贡献的测算结果及与Jorgenson研究对比

从表4可以看出,1947-2016年间ICT对美国经济增长的年均贡献为0.8%,其中1947-1999年期间的测算结果与Jorgenson(2001)[1]的测算结果基本一致,证明了本文测算结果的合理性。不同的是1990-1995年间、1995-1999年间本文测算的ICT对经济增长的贡献大于Jorgenson的测算结果。这是由于1990-1999年间受互联网崛起的影响,以及“互联网泡沫”等对信息通信技术的过度投机,导致ICT飞速发展,对经济增长的贡献也大幅提升,远高于1973-1990年期间ICT对经济增长的贡献,故认为Jorgenson测算的1990-1995年、1995-1999年两个时期的ICT对经济增长贡献的结果偏低,而本文的测算结果更为合理。

五 ICT对美国经济增长的贡献率测算及生产率悖论分析

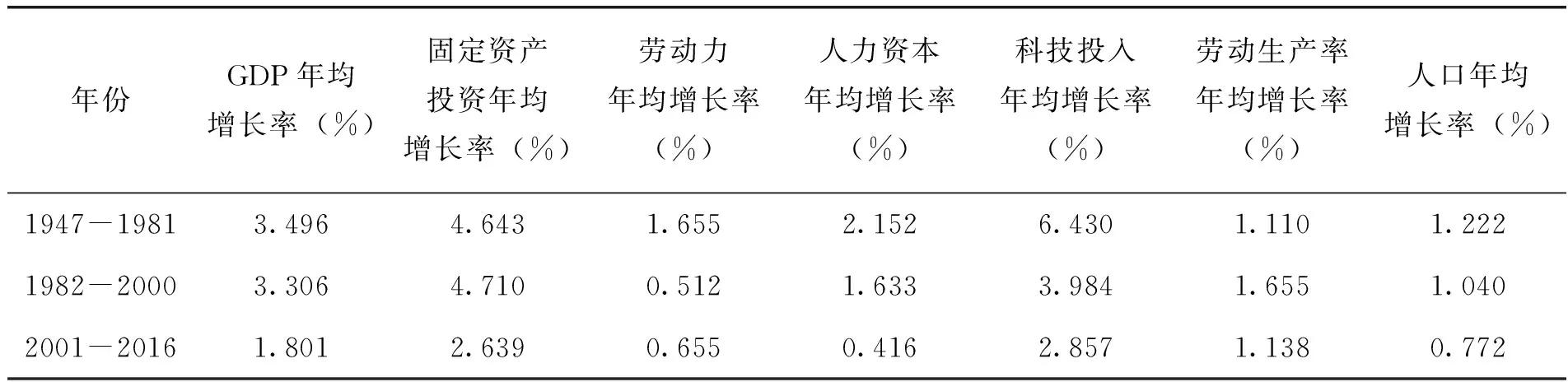

1947-2016年间美国的经济增长率、劳动生产率增长率等都出现了增长变缓的现象(测算结果见表5),似乎信息技术投资对产出和生产率增长的影响并不显著,出现了所谓的“生产率悖论”。为了进一步探究“生产率悖论”的原因和机理,按式(11)-式(17),将式(11)-式(17)中的经济增长Yt替换成生产率APLt(见式(18)),来核算美国ICT、服务化、城市化和大都市化对生产率增长率的贡献率,并对测算结果进行H-P滤波分析,得出其变动趋势,如图2所示。

APLt=Yt/Lt (18)

图2 信息化、服务化、大都市化对美国生产率增长的作用

从图2可以看出,美国生产率的增长处于波动下降趋势,ICT、服务化、城市化和大都市化对生产率增长的贡献率变化趋势与对经济增长贡献率的变化趋势大致相同。同样的是ICT、城市化和大都市化对生产率增长一直具有促进作用,不同的是大都市化和城市化的贡献率相对较小;而服务化对生产率增长的贡献率却为负。

值得一提的是,1973年之前,生产率增长的下降是由于城市化和大都市化促进作用的降低,以及服务化对生产率带来的负向作用的增加。1973-2010年间,ICT对生产率的作用大大超过城市化和大都市化,生产率的增长率趋势与ICT的作用趋势基本吻合,不同的是生产率增长的变化趋势存在滞后。2010年之后,由于服务化带来的负向作用开始快速增加,生产率增长并未跟随ICT贡献率的反弹趋势,而是仍继续下降。

图3 信息技术生产率悖论的作用机制

因此,生产率增长和经济增长的下降趋势并非由于ICT的发展,而是受服务化的影响,也就是说“信息技术投资与生产率悖论”并不合理。“生产率悖论”的出现,本文认为主要是由于美国服务业所占比重过大,与工业发展不协调,从而对科技投入、固定资产投资产生挤出效应,进而对生产率增长和经济增长产生负向作用。服务业比例的上升对固定资产投资、人力资本、科技投入的需求和作用较小,挤出了固定资产投资和科技投入,抑制了信息技术发展而带来的固定资产投资、科技投入,进而降低了劳动生产率;而劳动力人口的增长随总人口数量增长的降低而降低;最后,劳动生产率和劳动人口增长率的下降共同决定了经济增长率的下降,也就是说服务业与工业发展的不协调性抑制了信息技术发展带动的经济增长和劳动生产率上升。信息技术生产率悖论的作用机制如图3所示。

综上,ICT对生产率增长和经济增长具有正向促进作用,且有一定时间滞后,即不存在所谓的“信息技术投资与生产率悖论”。

六 结 论

本文基于共协理论,运用收益分解法建立了包含劳动力、人力资本、固定资产投资、固定资本存量、科技投入等因素的ICT与美国经济增长的模型组,测算出ICT对经济增长的贡献,并从新的角度解释了ICT“生产率悖论”。本文主要结论有三点:

(1)基于共协理论,建立ICT对增加科技投入的促进作用模型、ICT对增加固定资产投资的促进作用模型、ICT对固定资本存量的促进作用模型、ICT对人力资本的促进作用模型,以及ICT对劳动力的促进作用模型,以信息处理设备指数对产出的边际效益与信息处理设备指数相乘作为ICT对经济增长的贡献,测算出1949-2016年ICT对美国经济增长的年平均贡献为0.8%,测算结果与Jorgenson的测算基本一致。

(2)扩展时间样本,分析ICT对经济增长的贡献变化趋势与美国经济结构变化之间的关系,发现ICT对美国经济增长的贡献作用大致可以分为1947-1972年的信息技术起步阶段、1973-1990年的计算机兴起阶段、1991-1999年的互联网崛起阶段、2000-2016年的新信息技术发展阶段等四个阶段。

(3)通过测算ICT、服务化、大都市化和城市化对美国经济增长和生产率增长的贡献率,发现ICT、大都市化和城市化对美国经济增长和生产率增长的拉动作用都为正,但相对于信息化较小;而服务化对美国经济增长和生产率增长的拉动作用为负。服务业与工业的结构失衡抑制了ICT对经济增长的促进作用,最终导致经济增长率未能随着ICT的发展而上升,形成“生产率悖论”。