足月急性呼吸窘迫综合征新生儿临床治疗体会

张磊,王兆富

(1.山东省潍坊市妇幼保健院新生儿科,山东 潍坊 261011;2.山东省潍坊市妇幼保健院超声科,山东 潍坊 261011)

0 引言

急性呼吸窘迫综合征主要是指由肺内或者是肺外的原因而引起的以顽固性低氧血症为明显特征的临床综合征,此病以往的主要发病人群为成年人,而近年来足月新生儿中出现急性呼吸窘迫综合征的患儿也越来越多,为了提高患儿的生存质量[1],因此在本次研究中,旨在分析探讨足月急性呼吸窘迫综合征新生儿的临床治疗体会,具体情况如下。

1 资料和方法

1.1 一般资料

选取2016年8月至2018年8月在我院接受急性呼吸窘迫综合征的足月新生儿180例,随机分为两组,其中一组患儿给予经鼻持续性正压通气治疗模式设为通气组,给予另一组患儿肺泡表面活性剂联合经鼻持续性正压通气治疗模式进行治疗设为实验组,每组各90例患儿,其中实验组男48例,女42例,年龄33~74 d,平均(53.5±20.5)d;通气组男47例,女43例,年龄35~74 d,平均(54.5±19.5)d。对两组患儿的一般资料进行对比,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 治疗方法

通气组:给予本组患儿经鼻持续性正压通气治疗模式进行治疗,维持初始PEEP在5~8 cmH2O,维持FiO2在 0.4~0.7,控制经皮氧饱和度为 89%~93%,同时根据患儿的血气分析结果以及患儿的实际情况调整吸氧压力及浓度[2],待患儿病情稳定、吸氧浓度<25%、血气分析基本正常、无支气管通气征PEEP为2~3 cmH2O、X线胸片提示肺透亮度基本正常、患儿自主呼吸良好时,可以停止经鼻持续性正压通气治疗模式;若患儿在治疗后出现异常现象,则应根据实际情况给予患儿呼吸机辅助呼吸[3]。

实验组:给予本组患儿肺泡表面活性剂联合经鼻持续性正压通气治疗模式进行治疗,取100 mg/kg的固尔苏给予患儿治疗,在给药之前需要将患儿气管内的分泌物进行清洁[4],并给予患儿气管插管,一次性注入药液,注入后复苏气囊加压通气5 min左右,每个患儿均给予一次治疗,针对治疗情况不佳者,12 h后可考虑重复给予以上用药剂量,在完成给药之后拔除气管插管,再给予患儿经鼻持续性正压通气治疗模式,同通气组一样[5]。

1.3 观察指标

比较两组患儿的总体治疗有效率。疗效判定标准:患儿经治疗后,呼吸窘迫症状在24 h内消失,则视为显效;患儿经治疗后,呼吸窘迫症状在24~72 h内消失,则视为有效;患儿经治疗后,呼吸窘迫症状在72 h后未见消失,则视为无效。总体治疗有效率=(显效+有效)/总例数×100%

1.4 统计学方法

将本次研究中的数据采用SPSS 20.0统计学软件进行分析处理,计量资料采用t检验,计数资料组间比较采用χ2检验,以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

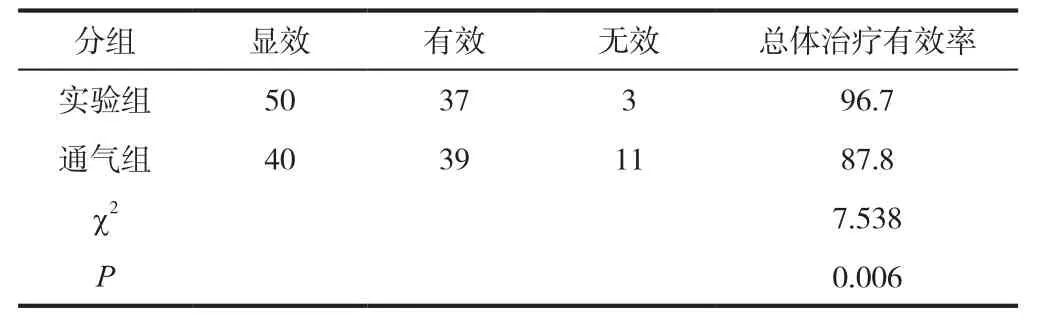

实验组总体治疗有效率为96.7%,通气组总体治疗有效率为87.8%,实验组总体治疗有效率明显高于通气组,差异具有统计学意义(P<0.05),具体见表1。

表1 对比两组患儿的总体治疗有效率(n, %)

3 讨论

急性呼吸窘迫综合征主要是由多种致病因素而导致的一种急性进行性缺氧性呼吸衰竭,其主要的病理改变为弥漫性肺泡上皮细胞损伤、多种炎性细胞浸润、肺泡毛细血管内皮细胞损伤,同时其内源性肺表面活性物质的产生有所减少[6],并且肺表面活性物质的改良、灭活以及不可重复利用,继而导致肺表面活性物质的相对或者是绝对不足,其临床特点主要为呼吸窘迫、低氧血症以及肺顺应性下降[7],近年来,临床上对于足月急性呼吸窘迫综合征的治疗原则为治疗原发病、降低肺动脉高压以及纠正缺氧等综合治疗措施,而机械通气治疗是急性呼吸窘迫综合征的基础治疗手段,但会导致肺部出现损伤[8]。

早在1980年就有日本学者报道了使用继发性肺表面活性物质治疗急性呼吸窘迫综合征的成功案例,据相关文献报道,胎粪吸入、严重的围生期感染以及缺氧窒息是导致足月新生儿出现急性呼吸窘迫综合征的主要原因[9]。在本次研究中,我院给予实验组患儿在机械通气治疗的基础上使用了肺泡表面活性剂,其可以提高患儿的氧合功能,从而改善患儿的换气情况,并增加PaO2/FiO2值,从而减少用氧时间,同时还可减少机械通气治疗的时间,继而有效避免了机械通气治疗可能引发的并发症[10],且本次研究结果显示,实验组患儿的临床治疗效果明显优于通气组。

综上所述,在足月急性呼吸窘迫综合征新生儿的治疗中采用肺泡表面活性剂联合经鼻持续性正压通气治疗模式,可有效缓解患儿的临床症状,可大力推广实行。