浅谈小学信息技术课堂中自主学习任务单的设计与应用策略*

☆ 张明弟

(徐州市铜山区伊庄镇牛楼小学,江苏徐州 221128)

信息技术是一门实践性极强的学科,为了打造“高效课堂”,让教师可以少教,学生可以多学,由此学习任务单应运而生。作为实施“学讲计划”的重要抓手,学习任务单在教育界呼声极高。然而,学习任务单的应用效果却远没有人们所期望的那么美好,很多都流于形式。教师应在实践中开展行动研究,优化自主学习任务单的设计与应用,努力为学生构建高效的“学习支架”和图文并茂的“操作图解”,真正实现从“演员”到“导演”身份的转变。

一、信息技术自主学习任务单的内涵

自主学习任务单,顾名思义,是为了学生的“自主学习”而设计的,重在指导学法,让学生的学习活动贯穿整个信息技术课堂。它由三部分组成:学习指南、学习任务和学习反馈,是学生自主化学习信息技术的重要载体。

二、信息技术自主学习任务单的设计理念

“以生为本”是信息技术学习任务单的基本设计理念。“以生为本”要求教师站在学生的视角去看待学习,善于联系学生的生活实际去设计教学活动,激发他们的主观能动性,实现自主化学习。所以,教师要相信学生,解放学生,让学生站在课堂的中央。

三、自主学习任务单的设计原则

(一)主体性原则

学生是学习的主体。自主学习任务单是服务于“学生的学”,而不是“教师的教”,这是学习任务单与“教案”之间最大的不同。为了凸显主体性原则,任务单的设计应体现学习目标、学习内容、操作步骤、学习反馈等内容,以帮助学生更好地开展自主化学习。

(二)可操作性原则

可操作性即学习任务单的设计得有明确的操作步骤和操作提示,这是信息技术学科本身的实践性特征决定的。可操作性还体现在图文并茂的内容编排上,这样更符合小学生的认知发展特点。

(三)分层性原则

分层设计重差异。学生学习信息技术的水平参差不齐,在农村尤为明显。有些家庭孩子压根没碰过电脑,而有的孩子对于计算机操作十分熟练,很多东西不需要过多讲解。为了照顾学生的个别差异,学习任务单的内容要体现分层,有相对简单的学习任务、相对复杂的学习任务、拓展性任务等,以满足不同学生的学习需求,实现因材施教。

四、自主学习任务单的设计策略

(一)分解“学习任务”,搭建“学习支架”

随着信息技术课程“以生为本”、“面向过程”的理念的推进,迫切要求教师必须在课堂为学生搭建适宜的“学习支架”,帮助学生主动建构知识,掌握操作技能。学习任务单作为一种有形的“学习支架”,它具有可操作性的学习目标、“步长为一”的任务分解、图文并茂的操作步骤、有针对性的操作提示,为学生的自主学习提供了条件。

例如:《复制与粘贴图形》一课中,可以把任务分解为三个小任务。

〖任务一〗选定“一朵花”;

〖任务二〗复制与粘贴出“百花”;

〖任务三〗综合作业“百花村”。

学生按照学习单上提供的“学习支架”就能很好地驾驭信息课堂。

此外,任务单式的学习支架按照分层设计的原则,在设计中贯穿了基础性任务、拓展性任务和研究性任务,能全面照顾学生的个别差异,实现因材施教。基础较差的学生可以专注于基础性任务,而能力较强的学生在完成基础性任务后,可自主选择拔高一点的拓展性任务和研究性任务,发挥特长,进一步提升能力。

作为一种新的教学手段,利用学习任务单开展支架式教学,能有效贯通信息课堂的各个环节,将成为信息技术教师的一把利剑。

(二)注重“图文并茂”,降低“操作困难”

以前的学习任务单大多是文本性的,如果能设计出“图文并茂”的任务单将更加吸引学生的注意力,还能有效降低学生的畏难心理。小学生偏爱直观性的教学方式,信息技术教材上的插图毕竟有限,对于一些基础较差的学生,图文并茂的操作图解更能有效地帮助他们解决“操作困难”,提高学习效率。

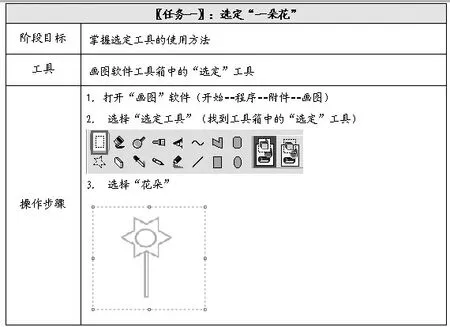

例如:在《复制与粘贴图形》一课中,为了让学生能快速根据任务单来完成相应操作,可设计如下“图文并茂”的操作步骤,如图1所示。

图1 《复制与粘贴图形》学习任务单的“图文并茂”操作详解

(三)巧设“操作提示”,突破“操作瓶颈”

如果教师能提前预判学生在操作中可能出现的操作困难,在任务单设计中提出重难点问题,并予以适当的操作提示,能有效破解学生的“操作瓶颈”。

1.设置操作提示

例1:在《初识画图》一课中,学生可能存在的操作瓶颈是:第一,如何更换画笔颜色?第二,画错了该怎么办?在任务单操作提示中可出示对应的操作提示:颜料板和撤销(Ctrl+Z)或者“橡皮檫”工具。

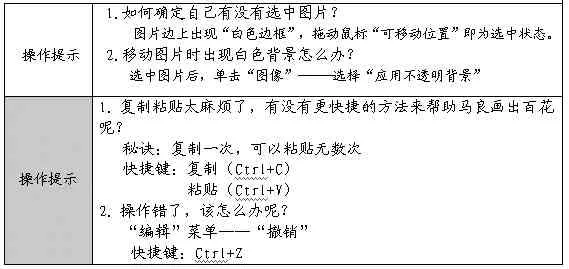

例2:在《复制与粘贴图形》中,学生任务单的“操作提示”可以如表1这样设计:

表1 《复制与粘贴图形》学生任务单的“操作提示”详解

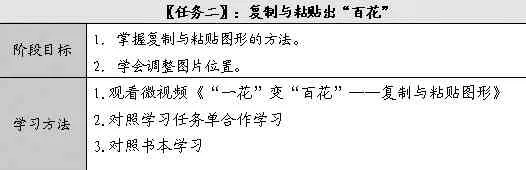

2.链接“学习资源”,拓宽“学习途径”

信息技术作为一门开放性学科,教师在设计学习任务单时,可以为学生提供多种学习资源,如录制好的微课视频、学习网站等,以适应不同学生的学习需求和发展需求。例如,在《复制与粘贴图形》中,教师可以在“学习方法”一栏为学生链接“学习资源”,如表2所示。

表2 《复制与粘贴图形》学生任务单的“学习资源”链接

课外,学生还可以利用微课视频在家自主学习,巩固所学技能。

五、信息技术自主学习任务单的实施策略

(一)创设学习情境,激发学习热情

乌申斯基曾指出:“没有丝毫兴趣的强制性学习,将会扼杀学生探求真理的欲望[1]。在教学中,如果忽视学生的主观能动性,教学活动容易脱离学生实际,无法调动学生的主观能动性。知识必须与学生原有的知识经验取得联系,才能成为学生自己的东西。从某种程度上而言,教学就是为了让学生不自觉地产生“我要学”的心理。教师要从学生的需求出发,观察周边的孩子喜欢看什么,玩什么。以此为切入点,使用儿童化的语言,有趣的童话故事和视频动画等形式,为学生创设学习情境,激发学习热情。

例如:《复制与粘贴图形》的导入部分,可以采用讲故事或播放动画片的方式为学生创设情境。《神笔马良》的童话故事或动画片剪辑,能有效激发学生的学习热情。故事是为教学服务的,教师应及时抛出与课题有关的问题:同学们,你们有什么办法可以快速画出一百朵花,帮马良重建“百花村”呢?水到渠成,教师应顺势引出本课课题《复制与粘贴图形》。

(二)开发“学习包”,互为补充,实现个性化自主实践

学习任务单虽好,但它毕竟只是精心设计的学案,并不能满足所有学生的认知需求。作为对学习任务单的有效补充,设计实用的“学习包”有助于因材施教,帮助学生实现个性化的自主学习。

学习包的内容包括:操作图解;教师的演示操作;微课视频。教师课前可通过网络将“学习包”发给学生,学生可以根据自身偏好和学习需要,自主选择获取知识的方式。有的学生可能只需对照学习任务单和操作图解就能正确操作,有的学生可能更偏向于微课视频,有的学生可能更喜欢看教师操作或者问同学等等。

任务单和“学习包”的有效结合,基本能满足学生的个性化学习需求。学生可以根据自身情况,自定学习步调,通过实践练习,自主完成由模仿到技能形成的过渡,实现知识的迁移,达到学以致用的目的。同时,也能让学生知道知识的来源是多方面的,让学生学会学习。

(三)变换“学习方式”,提高学习成效

根据“学习任务”难易程度,教师应指导学生采用不同的学习方式完成任务:

1.简单学习任务

对于简单的学习任务,例如打开软件,认识工具的作用,选择图片等,放手让学生自主学习即可,教师绝不能代替其操作。自主学习结束后,让“小老师”上教师机进行讲解和交流,不足之处,教师应及时予以补充。接着组织每组组长检查并帮助组内成员完成基本操作,确保每位学生都能顺利进入到重点任务的学习。

2.复杂学习任务

对于较复杂的学习任务,如绘制盆花,画个小屋子等,教师可组织学生参照任务单中的操作提示开展小组合作学习。由于每个学生的认知和操作水平各有差异,就像百米赛跑一样,每个学生到达终点的时间不同。为此,可以采用小组合作、同伴互助的方式,形成四人一组、优劣组合的团队学习模式,充分发挥学生的特长,共同完成学习任务,提高课堂教学效率[2]。

3.学习重难点

对于重难点问题,学生独立探究后,教师集体点播。教师在备课时,应预设学生可能存在的“操作瓶颈”,如绘图时,“画错了如何撤销呢?”可以在大屏幕上予以呈现,引发学生思考,让学生在操作中尝试解决问题。教师再利用动画或者微课视频等资源集体点播,突破重难点。

(四)重视“学习反馈”,勤加指导

学生学习中的“操作瓶颈”问题,有时与教师的预设是不一致的。它会导致操作的暂时中断,继而影响整个学习任务的完成。因此,教师需要重视任务单中的“学习反馈”和自己在巡视过程中所发现的具有代表性的问题,及时点播,帮助学生突破重难点。对于个别基础差的学生,教师可以和小组长一起对他们勤加指导,帮助他们完成学习任务。

(五)作品展示,体验成功,提升自我效能感

作品完成后,选出优秀作品,学生代表进行作品展示,讲解自己的创作意图和方法[3]。让学生能够将所学知识讲出来,实现真正意义上的“学进去、讲出来”。讲的过程,学生不仅能体验到成功的喜悦,提高自我效能感,还能锻炼学生的语言表达能力,促进学生的全面发展。

(六)“活动”导图,分工合作,优化学习效率

在学习完一个单元的知识点之后,可以提炼出本单元的主题。根据主题活动创作思维导图,及时梳理相关知识点,明确软件的作用及各部分的作用,形成一个完整的知识体系。思维导图有利于学生理清学习方法与学习思路,总结学习规律,也有利于学生后续知识的学习与研究,更有利于学生创造性地解决问题。此外,在主题活动教学中,可以充分利用思维导图帮助孩子开展高效的分工合作。

例如:“快乐家园”主题活动,可以从画面中的构成要素(如人物、树木、花草、房子等)、摆放位置、颜色搭配等方面构建思维导图,采用分支的形式注明实现方法,涉及到的绘图工具等。这样,才能更好地根据小组成员的特质进行高效的分工合作,提高课堂效率。

六、总结与展望

作为学生学习的“良师益友”,学习任务单能引导学生自主高效的学习、练习、研究,已成为信息技术课堂的新常态。自主学习任务单的设计与应用应秉承“以生为本”的教育理念,从学生视角出发,一切为了学生更好地自主学习而设计。利用“学习任务单”优化信息技术课堂教学是新课程改革的具体体现,是教育工作者不断努力的新方向。