增强党员干部法治德治意识的对策建议

——以重庆市万州区为例

张 婷

(中共重庆市万州区委党校,重庆 404000)

2018年全国两会期间,习近平总书记在参加重庆代表团审议时发表重要讲话并指出:“各级干部要学法守法”“要明大德、守公德、严私德,在各种诱惑面前立场坚定,戒贪止欲、克己奉公。”重庆市第五届四次全会也指出,“加强法治和德治建设对营造良好政治生态至关重要。要紧紧围绕习近平总书记‘法安天下、德润人心’的要求,以真抓实劲、敢抓狠劲、善抓巧劲、常抓韧劲,坚持法治反对人治,既讲法治又讲德治,促进法律和道德的力量紧密结合、法治和德治的功能紧密结合、自律和他律紧密结合,为推动重庆各项工作迈上新台阶提供坚强的法治和德治保障。”

一、理论综述

关于法治德治的讨论,古今中外不少学者都有自己独到的见解。在西方,起源于古希腊、罗马时期的西方法治思想,经过近代的发展,形成了君主立宪和民主共和这两种主要法治制度模式,但不论哪一种法治模式,都有其共同的原则,既“人权神圣,不可侵犯;法律至上、法律面前人人平等;三权分立”。在古希腊柏拉图、亚里士多德都把政治学和伦理学当作一体来讨论。柏拉图在《理想国》一书中认为,“智慧是最高的品德,这种智慧并不是一般的能力和知识,而是一种最完美、最重要的知识,它专门思考管理和统治城邦国家的一般事情。”法律与道德的关系,在法哲学的范畴,就是实然法与应然法之间的关系,在当代西方法哲学中,对法律与道德的关系这一论题的争论主要集中在法律与道德的关系;道德的法律强制;如何处理法律与道德的矛盾和冲突。哈特强调“不能以是否符合道德作为判定法律效力的依据”富勒则认为“法律的被遵守,归根到底在于它有道德性”。在道德的法律强制方面,庞德认为“法律都是对自由的限制,它们唯一可能为自己解释的正当理由在于他们在一定程度上和一定情况下对自由进行限制是为了在总的结果中为人们带来更多的自由。”在如何处理法律与道德的矛盾和冲突方面,也就是西方法哲学家讨论的“恶法是不是法”的问题,这方面西方法学界基于不同的立场得出了截然不同的两种结论。

在我国古代,法治德治是我国古人围绕治国理政提出的两条各有侧重的路劲,二者在治理手段、应用范围、实践效果和历史评价方面有显著不同,但“均致力于建立一种科学的社会秩序,都有其各自存在与发展的社会务件,也发挥了各自的历史作用。”先秦的“德治”与“法治”之争,实质是社会治理方式之争。而至西汉形成的“德主刑辅、外儒内法”的汉家制度一直持续到清末,乃至辛亥革命之后,法德并举在文化和心理层面仍继续发挥作用。在我国具有主流地位的儒家思想,历来具有由来已久的重德传统,同时认为法和刑也是调节社会关系、维持社会秩序的重要手段。

近年来,我国关于法治德治的研究主要围绕法治、德治的内涵及功能;法治与德治的相互关系;道德治理的实现机制与实现途径;中国传统文化中的德治传统和法治精神;社会治理中的伦理问题等方面。这些研究都有一个统一的观点,那就是“提升社会治理能力不是法律的独角戏,而是需要道德的支持与配合,只有德法并进,才能有效促进和提升社会治理能力,德法并举是实现社会治理水平现代化的根本途径。”

然而,针对基层社会治理而言,除了深刻领会法治德治的辩证关系,充分认识法德并举的重要性之外,关键的还是在党员干部心中牢固树立法治德治意识。牢固树立法治德治意识,是党员干部在新时代践行基层社会治理现代化的第一步。

二、样本选择和调查问卷基本情况

课题组对万州区部分党员干部的法治德治意识进行了实证调查,以期发现万州区党员干部的思想动态,认清万州区党员干部法治德治意识建设的薄弱环节,在此基础上提出应对策略,使加强万州区党员干部法治德治意识具针对性和实效性。

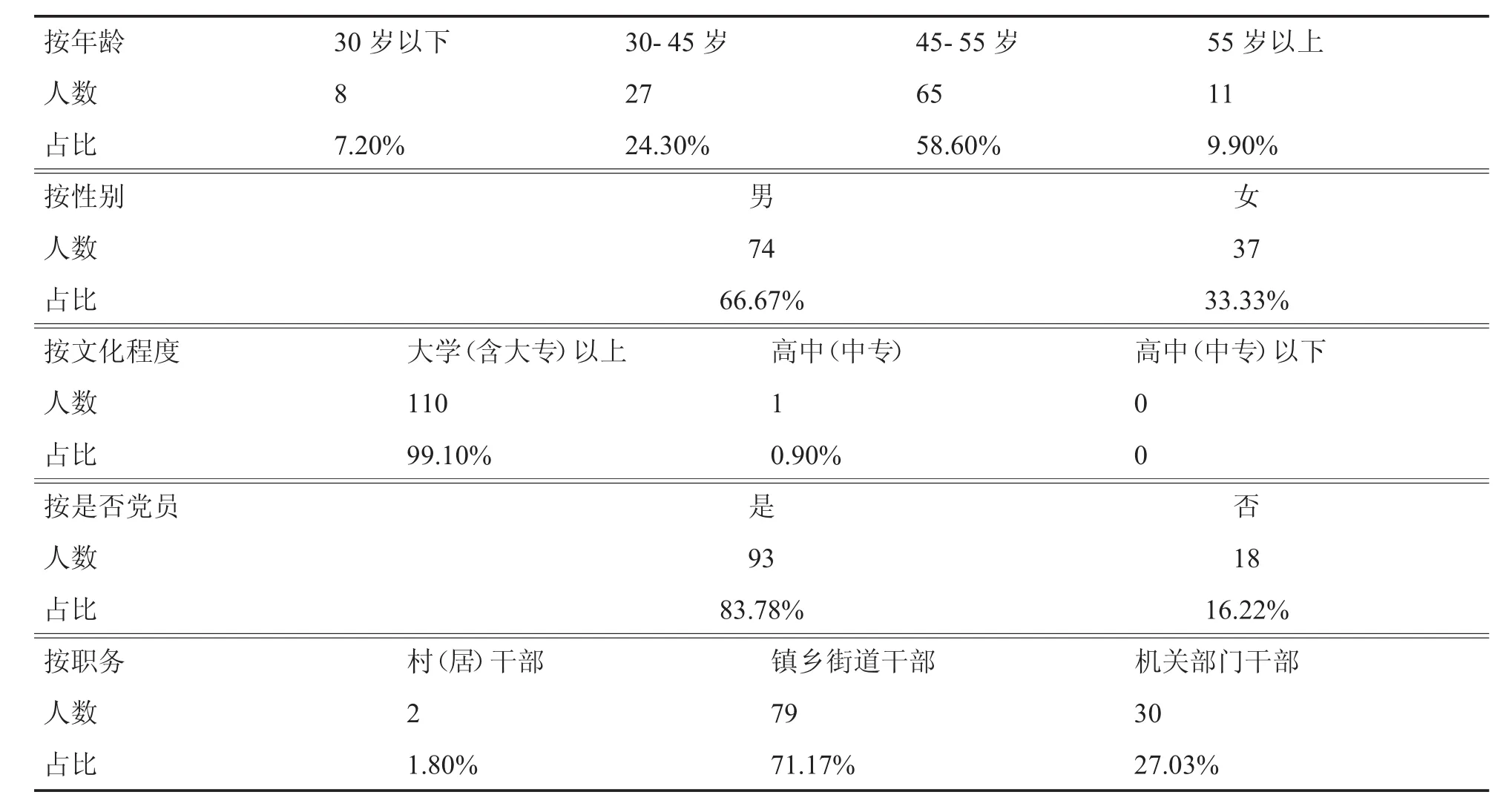

课题组以万州区各部门、镇乡街道的部分党员干部为调查样本,共发放问卷120份,收回有效问卷111份。课题组成员运用EXCEL软件对有效问卷的信息进行了梳理,具体情况见表1。

表1 库区党员干部法治德治意识调查样本

由表1可知,调查样本年龄在45-55岁的占58.6%;男性占66.67%;大学(含大专)以上占99.1%;党员占83.78%;镇乡街道干部占71.17%。

三、万州区党员干部法治德治意识现状

随着近年来依法治国、依法治市的推进,万州区党员干部法治德治意识有很大增强,但通过问卷调查我们发现,部分党员干部仍存在法治德治关系不清等薄弱意识,主要表现在以下几个方面:

(一)对国家政策不够了解

在有效样本中,表示对“习总书记在全国两会期间参加重庆代表团审议时提出的‘德法并举’思路”“很了解”的有62人,占55.86%;“了解一些,但不具体”的有49人,占44.14%。表示对“重庆市五届四次全会的主要内容”“很清楚”的43人,只占38.74%;“了解一些,但不具体”的68人,占61.26%。这说明库区党员干部主动学习政策的意识不强,对当前国家方略、方针政策不够了解。

(二)法治德治关系理解不清

调查显示,部分党员干部仍然理不清法治与德治之间的辩证关系,有54位党员干部认为在国家和社会治理中应“以法治为主、德治为辅”,这部分人占总调查人数的48.65%;有4位党员干部认为在国家和社会治理中应“以德治为主、法治为辅”,占3.6%。“法安天下,德润人心”的意识仍然没根植在库区党员干部的头脑里,法治、德治相互促进、相互统一的辩证关系仍然不被所有库区党员干部理解。

调查显示库区党员干部德治意识强于法治意识。对于法治意识,只有56.76%的党员干部认为自己的法治意识水平较好,却有61.26%的党员干部认为周边的人法治意识水平一般,说明库区党员干部整体法治意识水平一般。对于德治意识,有54%的党员干部认为自己的道德修养水平较好,有57.66%的党员干部认为周边的人道德修养水平较好,说明库区党员干部整体德治意识水平较高。

(三)法治德治思维不成体系

在调查走访中发现,大多数党员干部的法治德治思维还不成体系、不系统。一是法治思维相对德治思维较成体系,但是在实际处理问题时却重视道德教化多于法治手段。二是德治思维的普及还停留在倡导、口号层面,很少有机构、部门在落实如何让党员干部系统学习德育提升品格,有在落实的机构或部门也很难有一套行之有效的方法和普及体系。三是很多党员干部不是不懂法,而是不知道怎么将法治和德治结合起来,对法治不真信,对德治不真懂。

四、万州区党员干部法治德治意识薄弱的原因分析

通过对不记名调查问卷的认真分析,结合走访部分镇乡街道的情况,我们认为万州区党员干部法治德治意识薄弱主要是因为理想信念不坚定、政治站位不够高、克己治家不严格、自身本领有欠缺四个方面的因素造成的。

(一)理想信念不坚定

调查中,有45.95%的党员干部认为法治德治在库区最难落实的是“社会治理领域”;其次是“经济发展领域”,占22.73%;再次是“干部提拔任用领域”,占19.1%。从这样的调查结果,一方面可以看出库区党员干部对于法治德治较难落实的领域把握比较准确,另一方面可以看出党员干部们对如何具体落实法治德治的要求还相当“迷茫”。具体分析,产生这种“迷茫”的原因有三:

一是一定程度的贫富差距的扩大,影响到党员干部对社会公正的看法。十九大提出“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”,而社会发展的不平衡这要表现为地区、职业、行业之间的不平衡,不同社会阶层之间确实存在着生产力发展水平、国民待遇、分配状况的客观差距。党员干部是传统的基础阶层,近年来随着市场经济发展和社会转型,阶层分化明显,这使得他们产生了强烈的相对被剥削感,失落、不平衡心态便油然而生。这不仅影响到党员干部们对社会公正的信念,而且影响到对信仰的追求。

二是部分党员干部的腐败,造成普通党员干部在心里上产生了强烈不满的情绪。部分党员干部将行使职务与牟取私利相结合,通过权力和金钱的交换,以牺牲国家或集团利益、损害政府形象为代价来满足个人或小团体的私欲。这些不良现象在普通党员干部中造成非常恶劣的影响,甚至致使群众对党和国家产生怀疑和不信任感,这使普通党员干部更加无法自处。

三是社会非主流文化干扰和冲击,导致一些党员干部在思想认识上产生迷茫和困惑。改革开放后,社会思潮涌动,主流文化受到非主流文化的干扰和冲击,影响力有所减退,在一定程度上助长了社会行为失范,这直接导致基层党员干部不知所措、无所适从。基层党员干部在选择面前,或者患得患失、游移不定,或者冲动、盲从,他们的“价值标准、价值取向呈现多样化,使一些人不再讲理想、信念、奉献。而把获取个人物质享受、实现自我价值视为主要的价值定位。”

因为这种社会转型期的“迷茫”心态,最终导致部分党员干部世界观、价值观、人生观“三观”不正,理想信念有所动摇。

(二)政治站位不够高

调查显示,有45.45%的党员干部认为最容易出现人治局面的原因是“基层唯上盲从”;有30.9%的党员干部认为原因是“上级‘两面人’做派有很强的欺骗性”;有13.64%的党员干部认为原因是“‘袍哥’文化、码头文化、江湖习气的不良影响”;有10.01%的党员干部认为是“自身政治鉴别能力不强”。这说明库区党员干部的政治站位还不够高,政治定力还不够强。主要有以下几个方面的原因:

一是政治素养较低。政治素养是一个人的政治思想、政治方向、政治立场、政治观念、政治态度、政治信仰的综合表现,对于党员干部来说,政治素养是很重要的品格。个别党员干部没有过硬的政治思想基础,在社会经济发展的大潮中,受一些极端个人主义等腐朽思想的影响和腐蚀,经不住怂恿和诱惑,从而丢掉了全心全意为人民服务的思想宗旨。

二是政治鉴别力较差。部分党员干部自身事业观、政绩观有所偏差,很容易受到各种错误思想行为的迷惑。特别是近年来新加入党政机关工作的部分年轻党员干部,文化素质和知识水平较高,思维活跃也容易接受新事物,但自我意识也较强,机会主义倾向明显,极易盲从、跟风。

三是理论水平不高。在调查走访中我们发现,很多党员干部对马克思主义等经典理论不是真懂,对党中央的方针路线不是真理解,对共产主义理想不是真信,老是纠结于“党性”与“人性”孰先孰后,理论水平有待提高。

(三)克己治家不严格

调查显示,库区党员干部认为最容易缺失的是社会公德,占34.55%;其次是职业道德,占31.82%。有超过50%的党员干部认为最难坚守的政德是“对家属、子女、身边人的公正严格”。这说明家族家庭对党员干部政德的影响是巨大的,这些影响来自于两个方面:

一是传统家族观的影响。中国古代有“学而优则仕”的理念,“一人‘仕’则家族兴”的传统观点在库区特别是库区乡村仍有市场。有的党员干部性格优柔寡断,对家属、子女、身边人不能严格要求,在传统家族观的影响下,很容易就降低了自我要求。

“你疯了吧,赵明月?下学期就升初三了,你可是咱们实验中学的‘学霸王子’,你走了年级组长会哭的!”王施凯想到了什么,“嘿嘿”笑起来,“上次看他哭还是我把他办公室的画弄脏了,我可不想再在年级大会上念悔过书。”

二是个人英雄主义的影响。在调查走访中我们发现,有的党员干部有自高自大、个人英雄主义、风头主义等表现。比如,有的党员干部好出风头,欢喜别人奉承抬举;有的党员干部好居功、好表现、好包办,没有民主作风;有的党员干部存在浓厚的虚荣心,不愿做事务性、技术性的工作。

(四)自身本领有欠缺

调查显示,不是所有党员干部对法治德治在库区的落实情况都呈正向预期,有14.55%的党员干部认为“政策很好,但很难有效落实”;有19.09%的党员干部认为“政策很好,也基本落实了,但群众还不满意”。出现这样的结果,说明部分党员干部是没有较好的能力将上级的政策落实到位的,知识更新速度跟不上改革的步伐,本领恐慌者居多。究其原因:一是不注重学习;二是不转变作风;三要不重视实践。由于自身本领有所欠缺,出于害怕不能很好适应新形势的想法,反而对法治德治的推行有所抵触。

五、增强万州区党员干部法治德治意识的对策建议

(一)建立法治德治教育培训体系

一是加强普及法治德治知识讲师团、志愿者队伍建设,推动法律、政德、道德知识进企业、进乡村、进机关、进社区、进学校、进军营。扩大党员干部的范围和内容,在普法教育中增加马克思主义理论、中国特色社会主义理论,以规正党员干部的事业观、政绩观、人生观。把法治德治教育纳入国民教育体系,从青少年抓起,在中小学开设法治德治知识课程。

二是丰富法治德治教育的引导形式,通过党校主体班课堂、公益论坛、巡回宣讲等形式送理论、送法律、送国学到机关到乡镇,长期熏习,滋润心灵。发挥道德模范、新乡贤、优秀公务员的引领导向作用,通过事迹系列报道等形式增强身边榜样效应。

三是将政德教育和道德教育相结合,引导领导干部带头学马克思主义经典理论,中心组、三会一课把《资本论》《共产党宣言》等经典著作作为学习内容。党员干部带头讲道德,把《论语》《大学》《中庸》《礼记》《弟子规》等作为学习内容,通过党风政风引领民风,引领社会风尚。

(二)调动党员干部学法修德的积极性

一是在开展法治德治系列活动。例如举办以法治德治并举为主题的演讲赛、征文赛、论坛演讲等系列活动;评选党员干部道德标兵;开展读书活动,引导书记荐书、区长荐书;在党报党刊上开辟读书专栏;评选法治德治并举十佳行政案例;开展“善行义举榜”活动等。

二是加强社会诚信建设。抓紧建立覆盖全区的征信系统,健全公民和组织守法信用记录,完善守法诚信褒奖机制和违法失信行为惩戒机制,使守法守德成为全体人民的共同追求和自觉行动。

三是积极宣传廉洁勤政的先进典型事迹和典型人物,借助勤政廉洁树立“善用法、有德行”的生动鲜活形象,将学法修德具象化。

(三)实施行政决策合法合理性评估

一是建立完善部门论证、专家咨询、公众参与、专业机构测评相结合的风险评估工作机制,通过舆情跟踪、抽样调查、重点走访、会商分析等方式,对决策可能引发的各种风险进行科学预测、综合研判,重点从法治和德治的角度确定风险等级并制定相应的化解处置预案。

二是风险评估应当遵循以人为本、和谐发展;属地管理、分级负责;谁主管、谁评估、谁负评估责任;谁决策、谁负决策责任的原则。重大行政决策的风险评估责任主体应当是重大政策和重大改革措施的制定部门、重大建设项目的主管部门、重大活动的举办单位或主管部门及其他重大行政决策事项的主管部门。

三是评估主体对评估结果承担相应的行政、法律责任。评估主体要专门成立评估小组,可以根据拟评估的内容事项,组织由政法、综治、法制、信访等有关部门,有关社会组织、专业机构、政府法制专家,以及人大代表、政协委员、企业和群众代表等参加评估。

四是区委党校、各行政机关和相关科研单位应当配合评估主体开展评估工作,向评估主体提供重大行政决策评估的相关书面资料,如实说明重大行政决策实施可能出现的有关情况、实施过程中可能存在的问题,并提出相关建议。

(四)充分发挥舆论导向作用

一是凝聚共识。首先是确保新闻记者能准确把握政治方向,把相关政策弄明、吃透,通过精心策划、深入报道,推动法治德治工作的开展。其次是专题策划相关新闻报道,准确、全面、富于创新,要有亮点、有品牌、有专栏、有专题、有大手笔。

二是突出主题。增强党员干部法治德治意识的民心所向,是万州区改善民生、为群众办实事的重要举措,是顺应民心、大势所趋。新闻报道一定要紧紧围绕“让社会风气更清朗”“让广大党员干部工作更透明”“让人民群众生活更美好、更幸福”“让群众真正成为最大受益者”这些主题。

三是注意方法。关于党员干部法治德治的新闻报道要比一般新闻报道更加深入、更加精细、更加专业、更加及时、更加有效,更能反映民生民愿,展现发展态势,展示正能量和正面形象。

——湖北亿立能科技股份有限公司