《考工记》造物思想与图案学关系研究

李倍雷

(东南大学艺术学院,江苏南京210096)

《考工记》是我国先秦一部重要的造物艺术和科技的著作,清代江永(1681—1762)《周礼疑义举要》说《考工记》是“盖齐鲁间精物理善工事而工文辞者为之”[1]36。西汉时期,河间王刘德整理《周官》因缺其《冬官》篇,将《考工记》补入,《周官》后来被刘歆改名为《周礼》,这就是我们今天阅读到《周礼》中的《考工记》。这个现象也使我们看到《考工记》作为中国古代的官书,足以证明中国传统文化中对科技与造物艺术的高度重视。

《考工记》涉及的内容非常广泛,大致有六大类三十个工种,这些工种内容又产生了丰富的造物理论与观念,更有科学的技术与制作方法,亦涉及一些图案学原理性问题。《考工记》的造物思想以及涉及的图案学理论,也影响到图案母题的形式与主题的表达。当然,新石器时代彩陶和玉器上的图案就确立了中国图案学的基础和发展方向,图案纹样也不是从《考工记》开始,但是《考工记》记录、总结并诠释了图案学的原理、观念与思想。这里我们主要探讨《考工记》对图案学奠定了哪些基础,并探讨与分析《考工记》造物思想和观念与图案学的思想、理念的关系。

一、《考工记》造物思想奠定了图案学的理念

《考工记》作为中国古代手工艺造物思想的“官书”,总结了六大类共三十个工种的制作技术和造物思想、观念以及科学与人文精神。具体而言,《考工记》规范着造物器的思想、艺术观念与技术理念,而图案则是依据在某一造物器上的空间进行设计,也就是说图案的设计必须依附在一定的造物器的表层的空间上,中国图案的设计正是由于依附于造物器表层空间才形成了与造物观念相一致的图案理念。

《考工记》中提到了两个核心命题——“创物”与“造物”。其云“知者创物,巧者述之;守之世,谓之工。百工之事,皆圣人之作也”[2]8。古人常常把一些充满智慧的造物成果归类到智者所创,即《考工记》所描述的“知者创物”,充满智慧的人创造了造物的法则,“知者”即超越凡人的智慧之人。能工巧匠则是按照造物法则制造出器物,即《考工记》所描述的“巧者述之”,“巧者”即具备高超技术的能工巧匠之人,这实质就是“造物”者。无论是“知者”与“巧者”,他们都是中国传统造物艺术的创造者;无论是“创物”还是“造物”都体现了中国古代巧夺天工的造物思想,是一项人类了不起的造物智慧与科技含量极高的艺术实践活动。难怪庄子也认为:“伟哉夫造物者,将以予为此拘拘也!”[3]207大凡与“造物”相关之事都属于“百工”范围,图案纹饰自当也在这个范围之中。那么《考工记》说的“百工之事”限定的范围是什么呢?其云:“审曲面势,以饬五材,以辩民器,谓之百工。”[2]4这里指涉了三个范围,即“审曲面势”“以饬五材”与“以辩民器”。这三个范围也是一个递进的逻辑关系。“审曲面势”是从大的格局为着眼点审视地形阴阳背向,这直接关系到取材的优劣问题,材质处于不同的地形与阴阳向背,其质地的优劣是不同的,故此涉及对处于阴阳向背各种地形中的材质曲直等的严格审视选取;“以饬五材”便是整治依与阴阳向背的地形而选取各种造物所需的材质,“五材”应该是一个虚数,也可能与南、北、东、西、中五个方位生长的材质有关而称为五材,亦可能包含的是金、木、皮、玉、土五种材质,实际上是泛指各种造物的材质;审视地形阴阳向背为的是选取更好的材质,选材质自然又要审视材料的曲直方圆等以便造物,这一切工作完成后为的就是“以辩民器”即为终极目的。也就是说,需要将所选好的材质制造成用于民众生活的各种器物,“民器”也就是民众生活之器具。“辩”即“办”的通用字,可以理解为筹办制造。“民器”是造物之用器,这些造物之用器除了实用性作为主体呈现,还有对民器造型方面的考究以及对配以各种图案纹样方面的考究,才能算是最后完成。因此,《考工记》规范着造物之“民器”的理念、审美特征以及文化内涵,如果从图案的角度说,《考工记》也潜在地规范着造物器上的图案意识与思想。

《考工记》对于制作出的民众用器是否最终形成精良的造物器,是用很高的要求来考量的。《考工记》是这样规范与考量造物的基本原则的:“天有时、地有气,材有美,工有巧。合此四者,然后可以为良。”[2]10这就意味着精良的、巧夺天工的造物,必须同时满足于天时、地气、材美、工巧,才可以称之为精良的造物。这四个方面的原则同样潜在地影响到图案的设计意识。图案不仅仅是平面图案的纹样,还有立体图案的造型样式。因此,尤其是立体图案的设计受到天时、地气、材美、工巧影响最大,一些精雕细琢的精致的图案如果材质不好是难以完成的。

我们特别需要注意的是《考工记》造物思想中的人文观念与天文历法观念。中国传统造物都是关涉人们的衣食住行而设计,基于这个理念的造物原则通常意义上是按照人的尺度设计的。《考工记》提到的“人长八尺”以此制定了以“人”的尺度作为造物艺术的标准,正如张道一先生对《考工记》的研究所指出:“最值得注意的是,《考工记》中的尺寸有很多不是明白地标出来,而是说明此与彼的比例,是它的几分之几,好像有意告诉人们在物与物之间,各自的尺寸都不是孤立的,而是有一个合理的关系。而这个比例的关系,来源于‘人的尺度’。”[2]8《考工记》中的“人的尺度”同样影响到中国图案学的“合比例”关系,从这层意义上讲,中国图案的“合比例”尺度与《考工记》的造物思想分不开。还值得注意的是“人的尺度”不仅仅是合人的比例制度问题,更有隐含着合人的目的性的内在尺度,这尤其反映在图案的样式与文化的内涵等理念上合人的目的性的尺度。与此同时,《考工记》在造物艺术中渗透着强大的天文法度的思想与观念,这与中国文化思想之源有关。中国古代以“仰观天象,俯察地形”的方式创建了中国文化,建立中国天文学、历法学和地理学。《尚书·尧典》有云:

乃命羲、和钦若昊天,历象日月星辰,敬授民时。

分命羲仲宅嵎夷曰旸谷,寅宾出日,平秩东作。日中星鸟,以殷仲春。厥民析,鸟兽孳尾。申命羲叔宅南交,平秩南讹,敬致。日永星火,以正仲夏。厥民因,鸟兽希革。分命和仲宅西涂曰昧谷,寅饯纳日,平秩西成,宵中星虚,以殷仲秋。厥民夷,鸟兽毛毨。申命和叔宅朔方曰幽都,平在朔易。日短星昴,以正仲冬。厥民隩,鸟兽鹬毛。帝曰:“咨,汝羲暨和!期三百有六旬有六日,以闰月定四时成岁。允厘百工,庶绩咸熙。”[4]38

依据对天象的观测,羲氏与和氏遵循天数推算出日、月、星、辰的运行规律,从而制定出历法,把天时节令告诉民众,并由此分别派遣羲仲、羲叔、和仲与和叔四人在一年的四时的东西南北四方,分别观察春分、夏至、秋分和冬至节气的天象。戴震(1724—1777)《续天文略》云:“宅,本作度,即四方测景。”[5]298中国古代是世界上最早开始关注“天象”的国家,“仰观天象”包括“俯察地形”是中国古代文化产生的源头,日后所形成的“左图右书”,其中的“图”实则就是天象,“书”便是对天象的记录。日月星辰的运行规律成为中国历法的依据,阴阳概念、有关阴阳运行规律以及记录与阐释其变化规律的《易经》也是依据日月星辰运行规律而产生。《伏羲之道》一书以甘肃大地湾伏羲族的彩陶图案纹样为例,认为伏羲族涂绘在彩陶上面的图案不仅是天文历法体系,而且还是日常实用的天文历法的图解,上古“八圭”在伏羲族的时代是天文历法,黄帝族征服了中原将“八圭”变成“八卦”,也就是将天文历法变成了卜占之术,同时将华夏民族历史上最为重要的天文台——山西襄汾陶寺的“太极台”毁坏,从而将伏羲族建立的“浑天说”“浑夕说”的宇宙认识论,更换成天圆地方的“盖天说”的宇宙认识论。《伏羲之道》中还对于伏羲文化和黄帝文明作了划分,认为上古华夏民族的具象思维在伏羲时代大致以图象思维为主,而到了黄帝时代产生了象形文字之后则以象形思维为主[6]20。由此可见,彩陶上的图象(图案)与文字(象形)合一后,形成了中国传统文化的根源与基础。我们这里暂时把“浑天说”转变为“盖天说”的问题放下,存而不论,但“盖天说”对《考工记》却产生了很大的影响。作为补入官方《周礼》“冬官”中的《考工记》,必然与官修《周礼》在思想和文化形态保持高度的一致,天文历法的思想和“盖天说”的文化渊源在《考工记》中均有所反映并被确立为“规矩”。如对车辆造物各部分的比例、形状都有与天文星象对应的要求:“轸之方也,以象地也。盖之圜也,以象天也。轮辐三十,以象日月。”[2]78不仅如此,《考工记》还将天象星宿纳入造物艺术中。“盖弓二十有八,以象星也。”[2]78同样,在色彩方面以“俯察地形”的地理学方位理念制定色彩观念,由此形成中国古代的色彩观念。《考工记》云:“画缋之事,杂物色。东方谓之青,南方谓之赤,西方谓之白,北方谓之黑;天谓之玄,地谓之黄。”[2]226这不但包含了方位观念,也影响到后来的与阴阳五行有关的中国哲学思想。在具有典章制度的官服图案上也具有类似的造物思想,《考工记》所说的“土以黄,其象方;天时变,火以圜”,就是将“盖天说”的“天圆”“地方”的思想理念引入至《考工记》的造物、色彩和图案观念中。我们可以看到《考工记》的造物思想包含了与中国图案学相一致的理念,同时也体现了古人的造物、色彩和图案与古代的科学观念紧密结合的整体理念。

上述我们从《考工记》的阐释与陈述中可以看到,《考工记》的造物观念直接影响到图案设计各方面的理念以及图案形象、形制等诸要素,奠定了中国图案学的理念。

二、《考工记》与图案学的关系

尽管《考工记》不是专门探讨和阐释中国图案学的古籍文献,但却处处隐藏着图案学的观念。上面我们探讨了《考工记》奠定了图案学的理念,实际上也可以理解为规范了图案学的基本意识。当然,图案学的理念或意识属于依托于《考工记》造物思想与理念,这是我们认识《考工记》与图案学关系的起点。

《考工记》有云:“圆者中规,方者中矩,立者中县,衡者中水。”[2]60这是《考工记》对造物艺术的要求与规矩,同时也是对图案纹样的要求与原则。我们常说“中规”“中矩”指的就是造物时一定要按照事物的规律建造,“圆者中规”就是要求造物者在建造圆形器物时需要中于圆规,“方者中矩”同样是要求造物者在造方形器物时按照曲尺原则建造。这就是《考工记》给造物者定下的“规矩”。不仅如此,造物者在检测造物的垂直面或线时,还要考虑是否遵循中于悬垂的墨绳,横列面或线是否中于水平,以保障造物器最后能够有效地组合装配,也是《考工记》定下的“悬水”,“县”通“悬”。图案学同样要求设计者遵循《考工记》所定下的“规矩”与“悬水”,在不同的造物器上设计图案时,必须遵循一定的“中规中矩”或“中悬中水”的图案设计原则(包括图案的绘制原则)。设计圆形图案时要“中规”,设计方形图案时要“中矩”;设计图案的垂直线或垂直面与绘制要“中悬”,设计图案的横列线或横列面与绘制要“中水”。图案学的这一要求实际上是与图案纹样占有造物器的空间位置、方向以及形态需要保持一致,也就是《考工记》对造物艺术思想、理念以及具体要求保持一致。

我们以造物的具体实例为例来说明这个问题。图1中的“石鼓”图案纹样位于河南浚县,为清代时期所造石牌坊中的建筑构件部分,圆形石鼓造物符合《考工记》所说的“圆者中规”。我们需要注意的是石鼓上的图案,是在石鼓圆形空间位置设计的,那么,石鼓上的图案首先必须适合石鼓空间的形状,即要“中规”。因为在圆形空间上的图案是石鼓的附属图案纹样,为了给石鼓确立在建筑构件中的位置和承担其结构的价值以及在石鼓这个平面空间内完成图案纹样所赋予的特殊意义(不排除有审美的意义),其图案纹样的设计需要符合圆形所以要求的“中规”,否则与圆形的石鼓就不“配合”,就是图案学中所说的“适合纹样”。浚县石鼓图案分内外两圈,外圈为圆形装饰带是中规于圆形的云纹,以二方连续结构的图案程式展开;内圈主要由云、鹤、假山石和植物等元素构成,以适合纹样的原则组成。总体内容上讲,浚县石鼓上的图案表达了吉祥寓意。图2是瓦当。瓦当正面属于圆形,以云纹和网纹构成,其图案的设计也是符合“中规”要求的。

图1 石鼓

图2 瓦当

《考工记》中所涉及的对每一个造物要素的要求,几乎也可以看作是对图案的要求。因为在中国古代,造物器上每一个部件的空间位置上几乎都有图案赋予其上。我们在中国各大博物馆所看到的各种器物上,从新时期上的彩陶、玉器到三代的青铜器,从秦砖汉瓦直至以后唐、宋、元、明、清的各种造物器,都布满无限丰富的图案纹样,表达了不同的文化寓意。中国新石器彩陶文化中的图案不仅承载着通常意义上的“装饰”纹样,更主要的是承载着中华文明起源重要信息和文化内涵,通过图案之道,体现文化之道。张远山在《伏羲之道》一书中考证了大地湾和其他区域的伏羲氏彩陶,证实了伏羲氏时期的彩陶图案体现的是“七连山太阳历”,从甘肃、陕西到河南一带的仰韶文化彩陶图案中,显示了“中原仰韶文化开始之前一千年,伏羲祖族在甘肃天水大地湾历法‘开天’。随后伏羲之族在先仰韶、仰韶三千年间东扩‘辟地’,从黄河上游扩张到黄河中游、下游”[6]41。此后伏羲氏族在东移的过程中与东夷族接触,发生了文化上的接触与碰撞:“东夷族对伏羲连山历及其纹样的改造,包括‘盖天说’、方形‘数字河图’、新增占卜功能等等,很快又北传黄帝族,南传南蛮族,于是龙山初期的黄帝族‘红山文化’区域和南蛮族‘良渚文化’区域,全部都出现了祭地的方坛和祭天的圆坛,又出现了表示‘天圆地方’的典型玉器玉琮。”[6]75我们非常认同这个观点。来源于天文历法的“天圆地方”观念转移到造物艺术中,形成了《考工记》特有的造物思想与理念。《考工记》成书年代约在春秋战国时期,编入《周礼》成为“官书”后,“天圆地方”不仅影响到《考工记》的造物思想,前面我们提到“轸之方也,以象地也。盖之圜也,以象天也”就是“天圆地方”的造物理念;事实上我们要看到的是“天圆地方”最早体现在图案设计理念中,以北方地域为代表的大地湾的彩陶如此,以南方地区为代表的良渚文化玉器亦是如此,这实际上体现的是造物艺术与图案纹样后面存在着天象历法的文化支撑。中国是图案大国,其意义不仅在图案丰富多样与悠久历史,更在于中国图案有深刻的文化内涵和史料文化价值。因此,造物艺术与图案纹样几乎是同为一体的体现的,是中国文化的载体。

《考工记》造物艺术的理念来自于古代人类“仰观天象、俯察地形”以及人类在实际生活中的总结。同时,《考工记》还对其每一个造物理念与实际造物技术的结合进行阐释并加以说明。虽然《考工记》不是专门阐释图案的文献,但涉及图案的原理或观念,我们若要探究中国图案艺术的理念,需要从《考工记》的相关图案论述中去获得,同时也需要从《考工记》的造物艺术原理或理念中去寻求。因此,作为我国第一部阐释造物艺术与记载手工艺技术的《考工记》文献,自然是我们探讨中国图案学的首选。《考工记》云:“望其辐欲其揱尔而纤也,进而眡之,欲其肉称也,无所取之,取诸易直也。”[2]30这里虽然说的是车辐的问题,但提出的对车辐粗细均匀、车轮边沿匀称的制作要求同样适合对图案设计的要求。图案设计与制作的粗细均匀、纹样匀称以及在图案的装饰与审美上的要求都要符合这一原理,事实上车辐匀称粗细一致本身就是对车轮的立体图案设计的要求。《考工记》讲到造物时提出了有关造物器的比例的问题,尽管这些比例首先是从造物对象的实用性方面考虑的,但是“比例”问题不仅仅是造物的问题,同样也是图案学中的问题。譬如《考工记》在讲到车盖的制作时的比例非常详尽具体:

轮人为盖,达常围三寸,桯围倍之,六寸。信其桯围以部广。部广六寸,部长二尺。桯长倍之,四尺者二。十分寸之一谓之枚。部尊一枚,弓凿广四枚,凿上二枚,凿下四枚。凿深二寸有半,下直二枚,凿端一枚。[2]50

这些对于造物比例的要求,同样适合图案学的要求。图案学要求考虑图案整体中各部分之间构成的一定比例关系,这种比例关系隐藏在前面我们提到的“人”的尺度,以“人”为尺度考究图案的中和与协调的比例关系是图案学的基本原理。

《考工记》中不乏也有具体的图案和文化内涵的要求,只是这些要求“隐匿”在对造物艺术的要求中,需要我们认真地探究。譬如《考工记》对车之旌旗制作就体现了对图案及其文化内涵的要求:

龙旂九斿,以象大火也;鸟旟七斿;以象鹑火也;熊旗六斿,以象伐也;龟蛇四斿,以象营室也;弧旌枉矢,以象弧也。[2]80

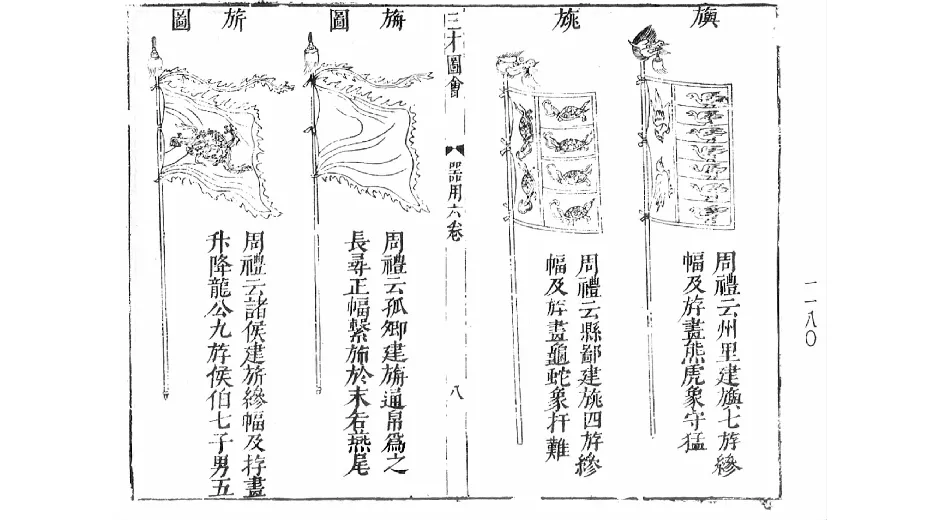

图3 旌旗图·《三才图會》

这里讲的是“九旗”既是对“九旗”的规格要求也是图案的形制与内容,很明确地对图案纹饰以及象征的内容提出了具体的要求。不同规格的“九旗”用不同的动物图案纹样表示(图3)。图案为交龙的“龙旂”,画有九条旒饰,为“九旗”之一,象征火星规格最高,为天子的表征。《诗经·商颂·玄鸟》云:“武丁孙子,武王靡不胜。龙旂十乘,大喜是承。”郑玄注释《史记·礼书》“龙旂九旂,所以养信也”时云:“交龙为旂,诸侯之所建也。”因此,《礼·乐记》云:“龙斿九旒,天子之旌也。”这就是说,龙旂图案设计为“九条旒饰”是最高规格,天子所使用的龙旂。图案及其内容不是随便设计的,而是有规矩和章法,不同的用途有不同规格的图案及其内容。所谓“鸟旟七斿”就是图案设计为鸟隼纹饰的“鸟旟”有七条旒饰,“鸟旟”也是“九旗”之一,象征鹑火星,郑玄注释为“鸟隼为旟,州里之所建”,规格仅次于“九斿”。图案纹饰为熊虎的“九旗”之一为“熊旗”,有六条旒饰,像正伐星,郑玄注释为“熊虎为旗,师都所建”。规格次于“七斿”。图案为龟蛇的“九旗”之一为“龟旐”,有四条旒饰,象征营室星。图案为弓形的“九旗”之一是“弧旌”,象征弧矢星,规格次于“六斿”。这就是我们为什么说中国的图案是有文化内涵的,而图案的文化内容以及性质在《考工记》中得到了规定与阐释。

我们这里仅仅列举了几个例子,以图说明《考工记》与图案学有着紧密的关系。就是说,《考工记》不仅是造物艺术思想与理念的阐释与经验的总结,也在此基础上对图案学思想与观念作了解读与阐发。

三、《考工记》的“画缋之事”乃图案之事

《考工记》中专门探讨了色彩问题,对色彩的探讨实际也是对图案学问题的探讨。

画缋之事,杂五色。东方谓之青,南方谓之赤,西方谓之白,北方谓之黑;天谓之玄,地谓之黄。青与白相次也,赤与黑相次也,玄与黄相次也。青与赤谓之文,赤与白谓之章,白与黑谓之黼,黑与青谓之黻;五采备谓之绣。

土以黄,其象方;天时变,火以圜,山以章,水以龙,鸟兽蛇。杂四时五色之位以章之,谓之巧。凡画缋之事后素功。[2]221

张道一在《考工记译注》中注释:“绘缋即绘画。但古人所说的‘绘画’与现代人的概念不同。在《考工记》的时代,所谓绘缋,是包括在衣服上描绘花纹的,也包括刺绣在内。《礼记·曲礼》:‘饰羔雁者以缋。’郑玄注:‘缋,画文也。’我国古代,在丝织锦缎还未完备之前,曾在服装上直接绘制纹饰;长沙马王堆出土的西汉丝织衣服上就有画缋的。”[2]221这段注释正好是《考工记》与图案直接关联的问题,即《考工记》时代的设色与图案的一致性观念以及直接进行图案绘制的方法,意味着《考工记》的设色理念决定了中国图案的设色观念,乃至图案纹样也由设色理念所掌控。新石器时代的彩陶图案纹样大抵也就红黑二色(实际上是红陶为底色),再然后又出现白色绘于其间。这种现象有两种可能:一是颜料本身就少,远古人类对矿物质颜料的利用受认知能力所限;二是可能还没有完备色彩知识体系,或对于色彩象征的意义认知还没有成熟。当然,我们还可以推测另一种可能,远古伏羲氏用红黑二色表示了天地、阴阳的概念,因为伏羲氏对图案方面的象征意义和文化含义已经有了非常成熟的认知,彩陶图案直指天文历法——“七连山太阳历”。《伏羲之道》一书以大地湾至郑州大河村的彩陶为考察研究对象,从而认为:“整个陶纹,是伏羲连山历的最佳图解,又不仅仅是天文历法图解,而是日常实用的天文法图,因为还有数日子的计算器,即口沿部分的阴阳错顶山。它是中古以后长期沿用、见于无数铜镜的重要纹样。”[6]24有关专门记载中国图案学的文献在先秦以前尚未发现,仅《考工记》在设色中有较为“集中”的论述,而《考工记》又是收入《周礼》作为官书,它对当时以及后世所规定的图案学的观念及其制作技术都是具有决定性的意义。因此,我们这里对“画缋之事”所涉的图案略作分析。

《考工记》的“绘缋之事”很大程度上是图案与工艺的体现。《礼记·深衣》云:“具父母,大父母,衣纯以缋。具父母,衣纯以青,如孤子,衣纯以素,纯袂,缘,纯边,广各寸半。”[7]1664孔颖达疏:“深衣者谓连衣裳而纯之。”[7]164“纯”是深衣不同颜色布料制作的衣缘。郑玄注:“缋,画文也”,“文”通“纹”。“衣纯以缋”就是衣缘绘有各种图案纹样。所谓“杂五色”就是五种颜色相配合。那么“绘缋之事”用哪“五色”呢?就是《考工记》所说的“东方谓之青,南方谓之赤,西方谓之白,北方谓之黑;天谓之玄,地谓之黄。”青、赤、白、黑、玄这五种色同时是表示方位的,体现了东、西、南、北、中的空间概念,也是古人的宇宙观。《尚书·虞书》云:“帝曰:‘子欲观古人之象,日、月、星辰、山、龙、华虫作会,宗彝、藻、火、粉米、黼、黻,絺绣’,以五采彰施于五色,作服,汝明。”[8]3385这里明确地规定颜色对服饰图案的运用与制作,并且规定了服饰中的图案纹样。《易·坤》云:“夫玄黄者,天地之杂也,天玄而地黄。”[9]19很好地阐释了《考工记》说的“玄与黄相次”的配色关系与宇宙观念。“青与赤谓之文,赤与白谓之章”,张道一注释“文章”为“古代总称错杂的色彩或花纹为‘文章’”[2]224。这也就是设色与图案并用一致,色纹一体难分难解。《考工记》更是具体地规定了图案纹样的性质和绘制方式与设色的同一性,“白与黑谓之黼,黑与青谓之黻;五采备谓之绣”。“黼”“黻”为两种图案纹样。“黼”为黑白色相间如“斧”形的图案纹样,“黻”为黑青色相间如“亞”形的图案纹样,这两种图案纹样或绘或绣于古代帝王礼服上。贾公彦疏:“此一经皆北方为绣次。凡绣亦须画乃刺之,故画绣二工,共其职也。云‘绣以为裳’者,案《虞书》云:‘宗彝、藻、火、粉米、黼、黻、絺绣。’”[10]1606从“画、绣二工,共其职”我们可以判断古代“绘”或“绣”常常是并用于图案纹样的两种方法:“凡画者为绘,刺者为绣。此绣与绘各有六,衣用绘,裳用绣。”[11]170“绘”与“绣”都是用作于图案。“绘缋之事”实则就是图案之事。

“天圆地方”始终是中国古代主要的思维观念。《考工记》把这个观念引入“绘缋之事”,而且用以自然之物来具体化、象征化,形成中国古代图案学的根本原则。“土以黄,其象方;天时变,火以圜,山以章,水以龙,鸟兽蛇。杂四时五色之位以章之,谓之巧。”这便是《考工记》以“天圆地方”的观念对图案的象征意义与纹样形式的规定。郑玄注释《周礼·春宫·司服》云:

予欲观古人之象,日、月、星辰,山、龙、华虫、作缋,宗彝、藻、火、粉米、黼黻、希绣,此古天子冕服十二章,舜欲观焉,华虫五色之虫,缋人职曰:鸟兽蛇,杂四时五色以章之谓是也,希读为絺,或作黹,字之误也,王者相变,至周而以日、月、星辰画于旌旗,所谓三辰旌旗,昭其明也。而冕服九章,登龙于山,登火于宗彝、尊其神明也,九章初一曰龙,次二曰山,次三曰华虫,次四曰火,次五曰宗彝,皆画以为缋,次六曰藻,次七曰粉米,次八曰黼,次九曰黻,皆希以为绣。则衮之衣五章,裳四章,凡九也。鷩画以雉,谓华虫也。其衣三章,裳四章,凡七也。毳、画虎蜼,谓宗彝也,其衣三章,裳二章,凡五也。絺则粉米无画,其衣一章,裳二章,凡三也。玄衣无文,裳刺黻而已,是以谓玄焉。凡冕服皆玄衣纁裳。[10]791

郑玄的注释实际上就是对图案纹样具体详尽地阐释。我们尤其要注意的是“杂四时五色之位以章之”,是对图案纹样的总体要求,配色要符合四时五色以及火、山、水、鸟、兽、蛇等形象,并合理安排符合空间方位,形成有序的纹章,就像戴震注释所说“凡衣裳旗旐所饰,必合四时五色之位,杂间章施之”[12]62。再次证明《考工记》中的“绘缋之事”就是中国图案学之事。

四、结语

《考工记》中的图案学的理念是“必合四时五色之位”,考究并尊重规矩和章法,同时更注重图案纹饰的文化内涵及其象征意义。

中国远古人类通过观察日、月、星辰的变化创立了天文历法,并把这些观察结果和创立的天文历法用符号性的图案纹样记录在彩陶上,形成了我们今天看到的图案,这也是中国图案纹样的开端。这些远古早期图案纹样在历史发展中逐渐丰富与变迁,并不断地被运用到其他造物艺术方面,《考工记》在对造物以及工艺进行了总结与阐释的同时也涉及对图案诠释与解读,为我们今天研究中国图案提供了可靠的文献资料,也是我们构建中国图案学的重要文献依据与理论基础。如《考工记》中“设色之工”所记载“青与赤谓之文,赤与白谓之章,白与黑谓之黼,黑与青谓之黻;五采备谓之绣”。弓和斧是劳动的工具,于是有了“黼”的图案纹样;远古人对于宇宙有了认知,于是用“黻”(亞)以表征;火改变了人类生存方式,于是用“圆形”以表征;粉米是农耕的果实,虎、蜼、华虫为远古人狩猎活动所接触的动物,它们都成为图案纹样的来源,但文化含义不同,象征了不同的意义。所以在新石器的彩陶图案纹样以及服饰图案纹样中的日月星辰火、山水植物、鸟兽蛇虫等,这些具有文化与象征意义的图案纹样成为中国图案学的根本,《考工记》所涉及的“画缋之事”的图案原理和造物艺术的立体图案之规则是中国图案学的理论基础。