闽东传统合院式民居建筑环境生态体系探究*

——以宏琳厝为例

张玲玲

1 绪论

闽东地区历史悠久,历史上曾多次接纳了南迁的中原移民,合院式的民居在传统民居中占有重要的地位。闽东地处东南沿海,气候兼具山地与亚热带海洋性季风气候特征。合院式民居能够较好地适应该种气候特征,因此这种南迁的民居形式在闽中地区传承至今。在21世纪初闽东乡村仍有部分乡民居住在数进院落组成的合院式住宅中。本文以福州闽清县坂东镇的宏琳厝为例,探讨闽东地区乡村合院式传统民居的建筑环境生态体系。

“宏琳厝”是随闽王一起南迁的黄姓后裔所建,至今已经历了200多年风雨,房屋整体保存完好,是一座集庭院、低碳生态、防火、防盗于一体的大型单体民居。台湾沙鸥国际多媒体公司出品的《中国古村落》中,宏琳厝被称为“全国最大的古民居”(表1)[1]。

表1 中国古民居单体面积对比表

2 宏琳厝地理环境与建筑形制

宏琳厝又称新壶里,位于坂东平原南部的演溪之畔。演溪在这里打了个深湾,民间地理上视为“玉带”,宏琳厝就建在河湾内的玉带环抱中。隔河而望,从近到远是由低到高的五重平行山脊,被称为“五重案”,并背靠柯洋仙峰,古时被认为是“乌鸦落洋”风水宝地[2]。

《福州市城乡建设志》中记载“宏琳厝始建于清乾隆六十年(1795年),到道光三年(1823年)建成,前后历时28年,占地17832.28平方米,……是一座一次性设计,一气呵成,整体结构精巧的民居建筑。”[3]宏琳厝“为两层半土木结构三进房屋,主轴线两边设置平衡,整个民居有大小厅堂35间,花圃25个,天井30个,风火墙36扇,水井4口,直入大门13扇,住房666间”[4]。

3 宏琳厝建筑环境生态体系

宏琳厝作为200年前的大型传统民居,最大的特点在于与环境共生的整体生态思维,起居、通风、防暑、防火、防盗、宗教礼仪等各方面生活内容自成体系,且与环境关联紧密。住宅内的每一个细节,都有其确切精妙的用途。多重系统,环环相扣,在无电力的时代为居民提供舒适宜人、低碳生态的居住环境。

3.1 院落体系

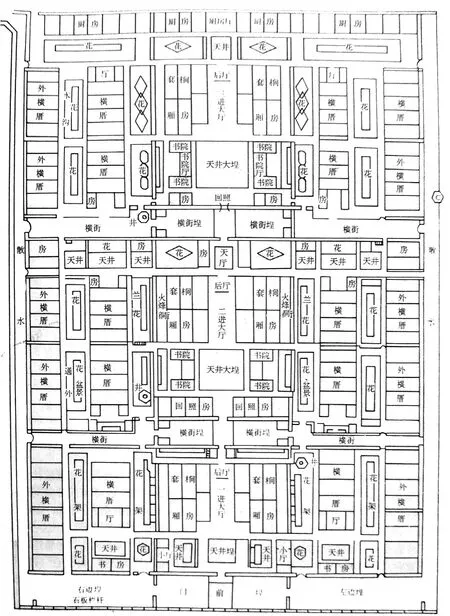

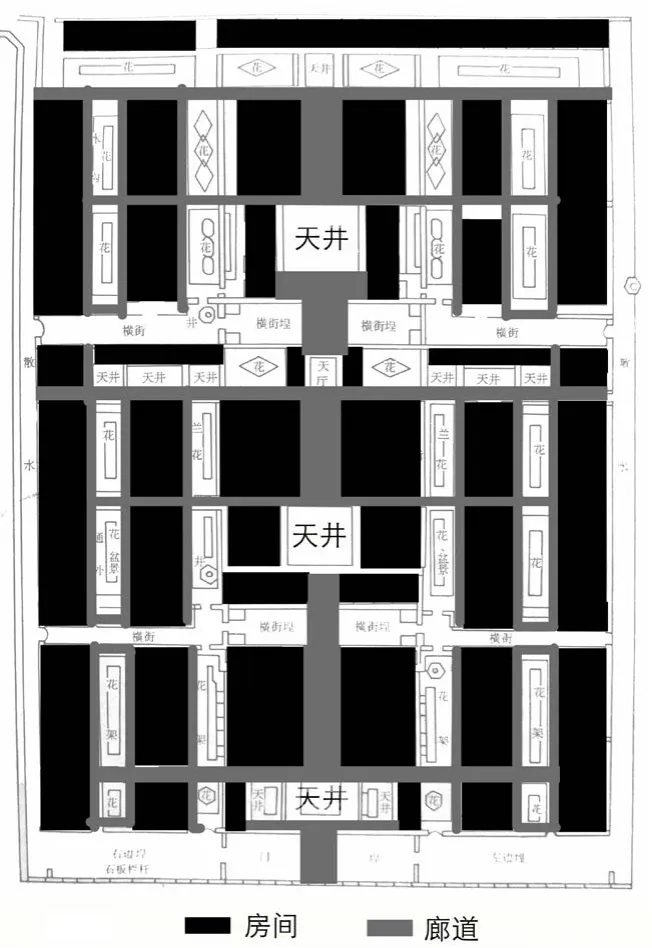

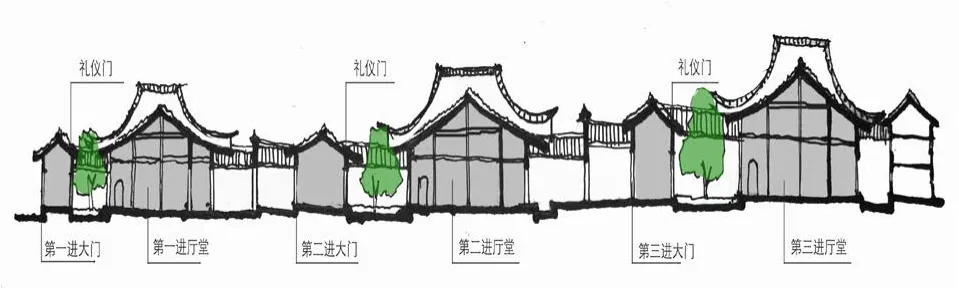

宏琳厝为完整对称的三进院落布局。中路三进厅堂为建筑的礼仪中心,主厅堂逐级升高。第一进主厅堂为迎接宾客的客厅,第二进为日常生活起居的起居厅,第三进正厅设祭祖牌位,为宗教礼乐的核心场所。每一进正厅两边各设三间厢房,正厅后方以屏风相隔的是后厅。出了后厅,是一个小天井。天井的后门由过雨亭与第二进相连。这些围绕天井厅布置的房屋被左右两排的风火墙保护着,叫做正屋,过去是主人居住和活动的场所。解放后家族逐步扩大,奴仆制度取消,三进厅堂不再归属某一家所有,日常成为了各家共有的公共交流场所。婚丧嫁娶时在此行礼办酒席,节庆祭拜时各家轮流举行仪式(图1、图2)。

左路与右路庭院为日常起居场所,完全对称。旧时主要为小姐公子,丫鬟奴仆的居住场所。解放后产权分配到各家。左右路房间与庭院错落,每一个房间房前与屋后都是天井或者花园。所有的房间、庭院都用廊道相连,形成一个系统的房间、廊道、庭院、厅堂的网络,从一个房间到任何另一个房间几乎都不需要经过室外(图3)。古时候为一家所用时,讲究“长幼有序、主从有别”,不同身份的人居住在不同的院落。分配到各家所用时,2~3户人家围住一个院落,各家之间既可独立联系又十分便利。

在传统民居中大规模完全对称的实例较为少见,如乔家大院等都采用局部对称整体非对称的布局方式[5]。宏琳厝严格遵循儒家礼教等级对称的布局方式,结合丰富的厅堂、过街雨亭、廊道等灰空间,组成了等级清晰的院落系统(图4、图5)。

3.2 低碳生态体系

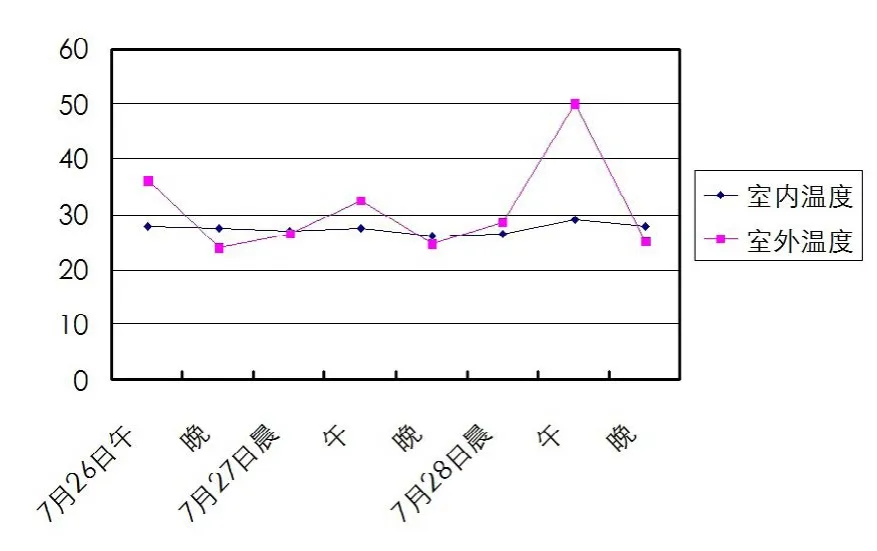

宏琳厝具有出色的低碳生态体系。外维护结构是夯土墙,内厝以木结构为主。闽清县境内属亚热带季风气候,夏季炎热,35度以上高温持续1个月以上,冬季气候较为温暖。因此夏季防暑成为建筑生态设计的主要出发点。借鉴相关研究的实测方法[6],2015年7月26日至7月28日早上9:00、中午14:00、晚上20:00,分别实测宏琳厝室内与室外同一地点气温各8次,实测结果见图6。可见,尽管夏季室外昼夜温差大,宏琳厝室内气温仍能够保持在26~29度之间的舒适范围。已迁出宏琳厝的居民也常常在酷暑时节,返回老宅居住,避暑度夏。

图1 宏琳厝平面简图

图2 大门

图3 院落体系示意图

图4 住宅庭院剖面示意图

图5 中轴线厅堂剖面示意图

图6 室内外温度变化曲线图

探究宏琳厝舒适宜人的夏季居住环境,主要由以下几个原因:

(1)夯土墙

宏琳厝外墙采用约700mm厚的夯土外墙,隔热蓄热性能好,能够调节冬夏季室内温差。700mm厚夯土外墙传热系数约为0.5W/m2.K,普通240mm粘土砖墙传热系数为2.05W/m2.K。可见,夯土墙隔热性能约比普通农村住宅的粘土墙高3倍。夏季处于宏琳厝住宅室内明显比周边普通新建农宅凉爽。

(2)暗阁

宏琳厝大部分的建筑都为两层半、三层木结构住宅,住宅的顶层为暗阁(图4),仅开启小面积的通风窗口,光线昏暗。暗阁内一般不设卧室,仅作为储存农具、粮食、腌菜的杂物间。夏季时成为屋顶有效的空气隔热层。

(3)廊道

宏琳厝内的廊道四通八达,且有明显的排布规律,纵横各4条组成清晰的通风通道。横向通风通道为贯通建筑的走廊,走廊两侧设通往室外的门。门常年打开,保证住宅内横向空气的流通。纵向通风道由长方形的花圃、天井组成,与横向走廊交接处一般设门或者花隔栅,保证纵横两向空气的流通[7]。另外围绕房间周围的廊道,出檐较深,夏季还起到遮阳的作用,是天然的遮阳系统。

(4)底层密闭架空层

住宅底层的密闭架空层是宏琳厝中最有特点的构造手法。架空层高约1~1.2m,不同于普通的干栏式建筑底部完全架空,宏琳厝的底层架空层完全陷入地下,仅保留10*10cm的猫退(图7)作为通风口,更像是地下室与干栏建筑的结合。这样的构造手法除了有利于一楼室内木地板防潮外,更有利于夏季地面低温的利用,通过猫退将凉爽的空气带到庭院中。猫退另一个作用在于方便家猫能够随时进入密闭架空层中,捕捉老鼠、蛇等有害动物,确保室内安全。

(5)地下水系

宏琳厝地面以下有纵横流动的地下水系(图8),平时流经庭院花圃,降温防暑、灌溉花草。发生火灾,成为救火的主要水源。流动的水,蓄热能力好,有利于调节庭院内的温度,夏季防暑效果显著。

夯土外墙、暗阁、连通的廊道空间、底层密闭架空层、地下水系组成了宏琳厝的低碳生态体系,分别从隔热、遮阳、通风等几个方面综合作用,创造了宏琳厝凉爽宜人的夏季居住环境。

图7 通风示意图

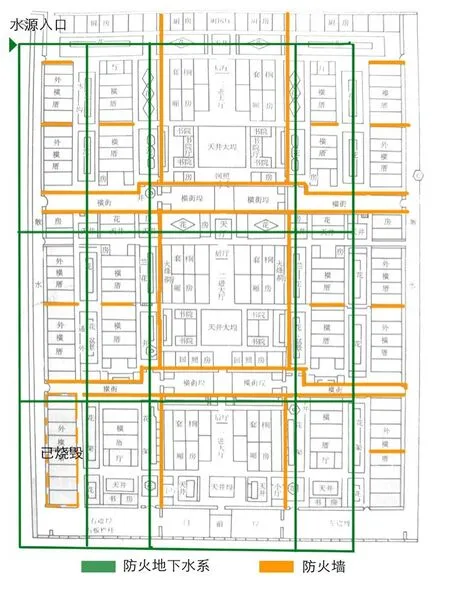

图8 防火体系示意图

3.3 防火体系

宏琳厝中有完善的防火系统,主要由夯土外墙、地下水系、防火山墙与横街组成。该住宅已经具备有明确的防火分区观念,由纵横的防火山墙与两道阻火横街将17000多平方米的住宅划分为20个防火分区。火灾时密集的防火山墙阻隔火势,将火宅控制在一定范围。完善的地下水系提供救火水源,可以通过堵塞无关水系的入水口,将水直接引入救火点。甚至可以将厝外流水引进门,通过小段通廊,汇入水道,加大水量。屋旁有多处窨井,多设在上下水道的交汇处。整座房屋的容井按统一的设计布置,一共布设47口。它们既可以为上下水道过滤杂物,保持畅通,在火险发生时,还可以就近取水灭火,各自发挥独立的作用。另外,夯土墙体能挡住火势。墙下若有门,门后必备土墩一旦遇上火灾,便用土墩将门洞堵住,有效的抑制火势的蔓延。各横街中轴线上建设的过雨亭,一旦火起便可以拆掉,横街便成为火势天然的隔断。

宏琳厝主体为木结构建筑,完备的防火体系是其能够完好保留至今的重要保证。1910年左右宏琳厝曾遇大火,但仅有角部一排住宅被烧毁。防火体系中夯土外墙、地下水系同样也是生态体系重要的保证。因此宏琳厝中各体系并非各自独立,互相借用,综合考虑,整体设计。

3.4 防御体系

宏琳厝与闽南地区的土楼群体一样也有完备的防御体系。建筑外围四个方向的夯土墙高耸坚固,易守难攻。而且外墙上部有城槛,由粗横木构成,形如连续的窗户。从内可以观察敌人而不被察觉。厝外侧的一个对角上分别建有一间外凸的房子名“兔耳”可以观察建筑四周的动向,用于望风进攻,形成第一道防线。敌人攻入大门后,宅内也有多处攻击眼可以形成第二道防线。两条横街两侧墙的下方共8个攻击眼。它们由石块砌成,可以从内用利器将敌人刺伤。内砌花格小窗,有效防止敌人反击。相对设立攻击眼,还可以连上绊马绳做埋伏之用。横街的过雨亭两边,各建两间下马间,是主人外出骑马、乘轿的地方,也是构思精细的防卫设施。下马间内对着侧门的一间装有从葡萄牙进口的佛朗机炮,外墙上有直接对外的炮眼。由于防备严密,解放战争时期这里曾经作为地下党活动的秘密据点(图9)。

攻击眼的构造类似花隔栅窗,位置上正对着庭院内的花圃,除了防御作用,还是通风体系中重要的连接纵向廊道气流的通风口。

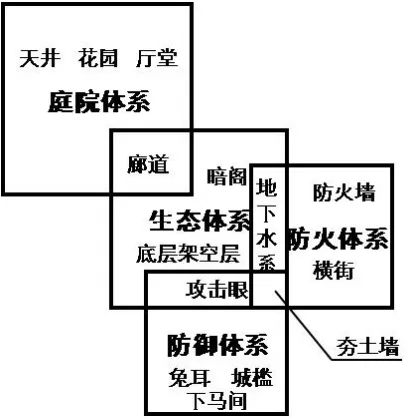

3.5 建筑环境生态体系

宏琳厝中庭院、低碳生态、防火、防御四重体系相互关联。其中庭院体系为平面形态主导,遵循中轴对称,等级分明的原则。低碳生态体系与其他三个体系关联紧密,可以看出设计工匠在规划好庭院体系后,着重利用各种手段创造舒适宜人安全的居住环境。在无电力的时代利用建筑自身的隔热、通风、遮阳构件,创造低碳节能的生态环境。其中地下水系、夯土墙、攻击眼等设计细部,也具有防火与防御的功能。今天难以分辨哪一种功能体系考虑为先,但可以肯定的是宏琳厝具有完善的整体生态思维,将众多功能巧妙地整合于庭院、廊道中、夯土墙中,在保持了周正完整的对称格局的同时,解决了防暑、防火、防盗等多方面要求(图10)。

图9 防御体系示意图

图10 四重体系关联示意图

4 宏琳厝族系发展与现状

历史上坂东镇是闽中地区的商贸、文化重镇。200年前建造的宏琳厝能够代表清中后期闽东地区民居建筑的较高水平。规整对称,等级明确的院落布局,一定程度上也能反应该时期该地区根深蒂固的儒家礼教思想。

解放后,闽清设县于梅城镇,坂东镇渐渐失去往日重要的商贸地位。今日的新壶村属于闽中地区最基本的农村组织单位。宏琳厝的黄氏子孙从18世纪末至今已经发展了12代。第一代黄祖嘉,第二代黄宏琳四兄弟完成了宏琳厝历时28年的建设。随后黄宏琳四房兄弟各占宏琳厝一隅,开始开枝散叶,到本世纪70~80年代的鼎盛时期居住400多户,1000多人。①2005年宏琳厝被列为福建省文物保护单位。

目前厝内建筑加建较严重,部分房间无人居住年久失修。80年代改革开放以后,部分富裕家庭开始搬离旧宅,新建住宅一般都离宏琳厝不远,部分甚至紧贴宏琳厝周边建设。至今,厝内仅余40多户,100多人居住。②12年前宏琳厝开始了小规模的旅游开发,目前厝内零落设置有一些小型的家庭博物馆与家庭土菜馆。游客量较小,所得收益基本无法维持修缮所需。

5 结语

宏琳厝的设计建造具有整体系统的低碳生态思维。主要可以归纳为四重体系即庭院体系、低碳生态体系、防火体系以及防御体系,各重体系之间关系紧密。其中,中轴对称的庭院体系是平面形式的主导。低碳生态体系与庭院、防火、防御三个体系关系紧密,通过夯土墙、廊道、底层密闭架空层等建筑自身的手段,创造了舒适宜人夏季居住环境。今日闽东地区低层农村住宅与乡村环境的设计,应借鉴宏琳厝的整体生态思维,除了可以运用保温隔热墙体材料保证室内居住环境外,可以组织通风良好的院落廊道系统与流动的水系增加环境的蓄热与调节能力,还可以设置密闭的地下架空层,充分利用夏季地面以下的冷空气资源。

图片来源:

图1来源自《福州市城乡建设志》第881页,其余图表为作者绘或摄。

注释:

①数据来源依据宏琳厝居民黄德展口述。

②数据来源依据宏琳厝调研现场数据统计。

——从居住区架空层景观入手