受教育水平与退休后再就业: 基于CHARLS数据的实证研究

杨筠 张苏 宁向东

0 引言

人的一生可分为接受教育、劳动、退休三个阶段,参加工作和退休是个人生命周期中的两个重要时间节点。伴随各国预期寿命延长和教育年限持续上升,对于退休年龄的探讨一直是学术界关注的重要课题。虽然法定退休年龄多为外生给定,个体仍可以选择提前退休或再就业来调整实际工作时间。Ben-Porath(1967)在其著名的有关教育和人力资本的论文中指出,在预期寿命延长的情况下,个人的最优决策是增加对教育的投入同时退休得更晚。

我国法定退休年龄自1978年确立以来就没有变过,而过去40年,我国人均寿命和受教育年限不断上升,导致工作年限变短,加上人口出生率走低,社会赡养率上升,社会保障体系承受着巨大的压力。中国政府一直在积极酝酿新的退休制度,但似乎一提到延迟退休就受到强烈的舆论反对。如果政府改革的目标是要增进社会福利,那么就必须考虑劳动者的就业意愿。

许多国家发现,过去10年,退休后再就业的老年劳动者成为劳动力市场的重要组成部分,并且这一比例在不断上升 (Eurofound, 2012; Van Katwyk, 2012;Cahill et al., 2013;Deller and Pundt, 2014;OECD,2015;Beehr and Bennett,2015; Furunes et al.2015)。比如在美国,约有一半劳动者在退休后有再就业的情况,并且劳动者在退休前就预计到了这种情况(Maestas,2010);在加拿大,为了收入而再就业的老年人比例为31.7%,并且还在不断增加(Settels and McMullin,2017);Platts et al.(2017)的统计表明,25%英国人在退休后又回到了劳动力市场。中国健康与养老追踪调查(CHARLS)数据显示我国劳动者退休后再就业的比例为32.23%,该比例为实际再就业的比例,如果以再就业意愿作为测量标准,这个比例会更高。但为何延迟退休又总是遭到社会反对?我们猜想可能的原因是:存在个体差异,使得不同人群的最优工作—退休选择不同,而这个差异在不同水平的受教育群体中表现明显。对于受教育水平低的人,由于其收入水平低,因此不得不延长工作时间来补偿收入,对于受教育水平高的人,由于他们工作年限短,因此会通过延长工作时间来补偿教育回报,而对于受教育水平居中的人,法定退休时点正好是他们的最优工作—退休时点,并且这部分人占到社会群体的大多数,因此表现为反对推迟退休。本文正是基于这样的猜想所做的研究。

论文的政策含义是清晰的,如果再就业意愿在不同的受教育群体中体现出明显的差异,那么弹性退休就是一个更为可取的方式。另外,将再就业而非退休年龄作为研究对象的好处在于:以退休年龄作为研究对象的一个潜在假设是“个体可以自由地选择退休年龄”,虽然部分研究认为在实际的退休过程中个体仍有自主选择的空间,但这种选择空间还是受到限制的,并且从研究内容来看,这些研究通常针对的是提前退休的情况(张熠,2015;张正东等,2017)。在讨论是否要延迟退休时,研究再就业显然更有现实意义。

在控制了个体特征、婚姻特征、家庭供养结构等因素后,我们对受教育水平和再就业情况进行了初步检验,发现教育水平和再就业概率呈“U”型关系,即相比于教育水平居中的人,教育水平较低和较高的个体再就业可能性更高。我们进一步分析了其中的作用机制,发现对于教育水平较低的人,再就业的主要推动因素是其工资水平较低,我们称之为“收入补偿型”再就业,对于教育水平较高的人,他们再就业的主要原因是工作年限较短,我们称之为“教育补偿型”再就业。论文后续安排如下:第1部分为文献综述及理论分析;第2部分介绍论文的研究设计;第3部分进一步验证再就业行为与受教育水平的关系并探究其中的作用机制;第4部分为稳健性检验;最后为结论性评述。

1 文献及理论分析

在弹性退休制度下,人们会根据自己的教育投资、教育回报以及养老金情况选择最优退休时点。考虑到个人决策复杂多变,退休者还可以通过再就业调整劳动力供给来达到更理想的状态(Fisher et al., 2016; Furunes et al., 2015)。虽然有极少数研究表明,社会规划者可能寻找到社会大多数人最优的退休时点(比如Shannon and Grierso,2004),大多数研究表明,强制退休制度规定的退休时间并不一定是社会大多数人教育投资、劳动力供给及退休动态关系下的最优时点(Gunderson and Pesando,1988;Ashenfelter and Card,2002)。比如Grant and Townsend(2013)认为强制退休限制了加拿大移民的退休决策,使得退休者陷入经济困难,而限制企业使用强制退休政策带来了老年劳动者的福利增加。

我国是实行强制退休的国家,我国的强制退休年龄是大多数人的最优退休时点吗?也就是说大部分人退休后没有再就业,如果其中没有再就业的人认为到了最优退休年龄不需要再就业,那么我们的强制退休年龄是符合大多数人意愿的。如果是劳动力市场不健全、健康老龄化程度不高等原因导致的无法就业,上述推论就会有问题。事实上,由于如下三个原因,我国的退休年龄可能并不是大多数人的最优退休年龄。第一,我国的法定退休年龄自1978年以来就再也没有变过,然而2010年第六次全国人口普查数据显示,我国人口平均预期寿命从1978年的68岁增加到了2010年的74.83岁,法定退休年龄显然应该延长(柳清瑞和苗红军,2004;彭希哲和胡湛,2011;林熙,2013)。第二,我国人口老龄化加剧,当前60岁及以上人口占到13.26%,据世界银行1997预测,到2030年,这一比例将达到21.9%,同时我国退休人员和在职人员的比例从1978年的1∶30(孙祁祥,2001)下降到2033年的1:2.5(世界银行预测),由此从社会福利角度而言有必要延长退休年龄。第三,我国人口受教育水平不断提高,在退休年龄不变的前提下,后进入劳动力市场的劳动者,他们的劳动年限在逐渐缩短,也就是说,教育投资的回收期在逐渐缩短,这不利于鼓励人们对人力资本的投资,同时造成了人力资源的浪费(OECD,2006; International Labour Organization, 2010)。

基于这三点,我国强制退休年龄可能不是我国大多数劳动者的最优退休时点。CHARLS数据显示我国劳动者退休后再就业的比例有32.23%,该比例为实际再就业的比例,如果以再就业意愿作为测量标准,这个比例会更高。国外文献中对于再就业的研究成果较为丰富,已识别出的再就业影响因素包括个体人口学特征(性别、年龄等)、经济状况、婚姻及家庭、健康状况及工作能力、工作类型等(Feldstein,1974;Boskin,1977;Hall and Johnson,1980;Fields and Mitchell,1984;Bazzoli,1985;Burtless and Moffitt,1985;Sueyoshi,1989;Stock and Wise, 1990;Juster and Suzman,1995;Adams,1999;Zimmerman et al.,2000; McGarry,2004;Kalwij and Vermeulen,2008;Topa et al,2009; Hazan,2009;Noone et al.,2010; Hansen and Lønstrup,2012;Pleau and Shauman,2013;Beehr and Bennett, 2015; Fasbender et al., 2016;Fisher et al., 2016)。

教育是影响再就业的重要因素,但关于个体受教育水平如何影响再就业概率,研究结论并不一致。不少研究发现,受教育水平和再就业呈负向关系(Hershey et al., 2010; Kim and Feldmann, 2000; Shacklock and Brunetto, 2011),另一些研究发现,受教育水平和再就业呈正相关关系(Cahill et al., 2006;Griffin and Hesketh, 2008; Maestas,2010;Settels and McMullin,2017),甚至有学者发现,这两者没有显著关系(Fasbender et al.2016)。笔者认为,出现以上不同结论的原因有以下三点:第一,各研究的样本、方法各不相同。第二,文献中大都将受教育水平作为人口学特征中的一个控制变量来处理,模型中又往往会包含经济类变量,而个体受教育水平又和经济水平高度相关(梁玉成,2007),因此对受教育水平的估计得到了有偏的结果。第三,受教育水平和再就业的关系可能不是线性的。CHARLS数据显示,学历为小学及以下的退休者的再就业比例为36.33%,学历为大专及以上的退休者的再就业比例为33.33%,中间学历退休者的再就业比例最低,受教育水平与再就业概率很可能是正“U”型关系。

事实上,这种“U”型关系已经被一些学者观测到了,Cahill等(2006)发现收入水平和再就业概率呈“U”型,考虑到受教育水平和收入水平高度正相关,故推测两者也应当呈“U”型。国内梁玉成(2007)发现,在转型经济体中,受教育年限和退休年龄呈现“U”型关系,梁玉成的解释是:人力资本低的人,收入也低,劳动者必须通过继续劳动来增加收入,他将这样的劳动力寿命延长称为“补偿性延长”;另一方面,人力资本高的人,收入也高,因此放弃劳动的机会成本也高,这激励他们延长劳动寿命,他将这样的劳动力寿命延长称为“激励性延长”,然而,作者只是提出了两种解释,并没有进行检验。

我们认为,教育水平和个体收入水平、工作—退休决策具有非常密切的关系,如果将收入水平和工作年限视为教育回报的两个方面,则两者相互替代,共同对再就业决策产生影响,任何一个方面的不足都可能导致再就业。理论上分析,教育水平对再就业至少存在两方面影响:一方面,教育水平越高的人工资水平越高,退休者越不需要通过再就业获得收入,教育水平对再就业概率产生负向影响,这和Ben-Porath(1967)在预期寿命不变情况下的论述是一致的。另一方面,教育水平越高的个体进入劳动力市场的时间越晚,导致工作年限变短,也就是教育投入的回报期变短,个体倾向于延长工作时间来增加教育回报,教育水平对再就业概率产生正向影响。因此,仅依靠理论分析无法准确判断教育水平对再就业的影响,还需要实证研究来加以检验。

本文的贡献体现在:第一,本文为教育水平和再就业的关系提供了新的实证证据,已有文献研究了个体特征、家庭特征、市场特征等因素对再就业的影响,教育水平往往作为个体特征中的一个控制因素来处理,并没有专门对教育水平和再就业的关系进行研究,我们的研究发现教育水平和再就业并非是简单线性关系,而是正“U”型关系,并且我们进一步对其中的形成机制进行了讨论和检验,填补了相应的空白。第二,国外对于退休的研究大都将其作为个体效用最大化时的个人选择而展开,而国内大都将退休年龄视为政策给定,进而研究退休制度在社会保障、劳动力供给等方面的影响(张熠,2015)。张文将这两种研究范式分别称之为退休年龄的内生研究法和外生研究法,而国内在前者的研究成果上是较为匮乏的。再就业作为个体自主的行为决策,是对国内相关研究的一个补充。第三,基于实证分析结果,我们在退休制度改革方面提出了明确的政策建议。

2 研究设计

2.1 模型分析

在经典的明瑟方程中,教育回报率指的是多接受一单位教育带来的工资率上的差异(Mincer,1958),因此根据明瑟方程计算出的教育回报指的是单位回报而非总回报,实践中多用于解释工资率差异。回到模型的最初设定中,教育回报为劳动时期内收入的折现值,单位时期内的收入和回报期长短都会影响教育回报,只是在求解教育的内含报酬率(即折现因子)时,时间因素被约去了。现在我们面对生命周期中的两个重要决策,人力资本投资和工作—退休决策,需要对工作时期(即人力资本回收期)的总收入加以考量,因此教育的单位回报率和回报时间都应当考虑。本文设计了一个简单的人力资本生产—收入增长的模型来说明这里的微观决策。

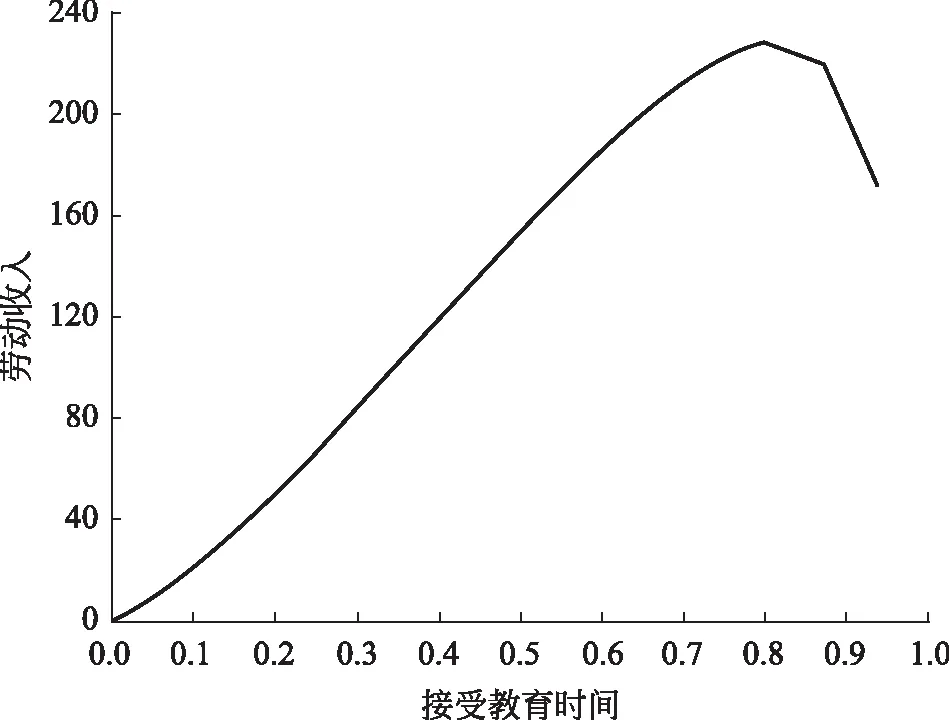

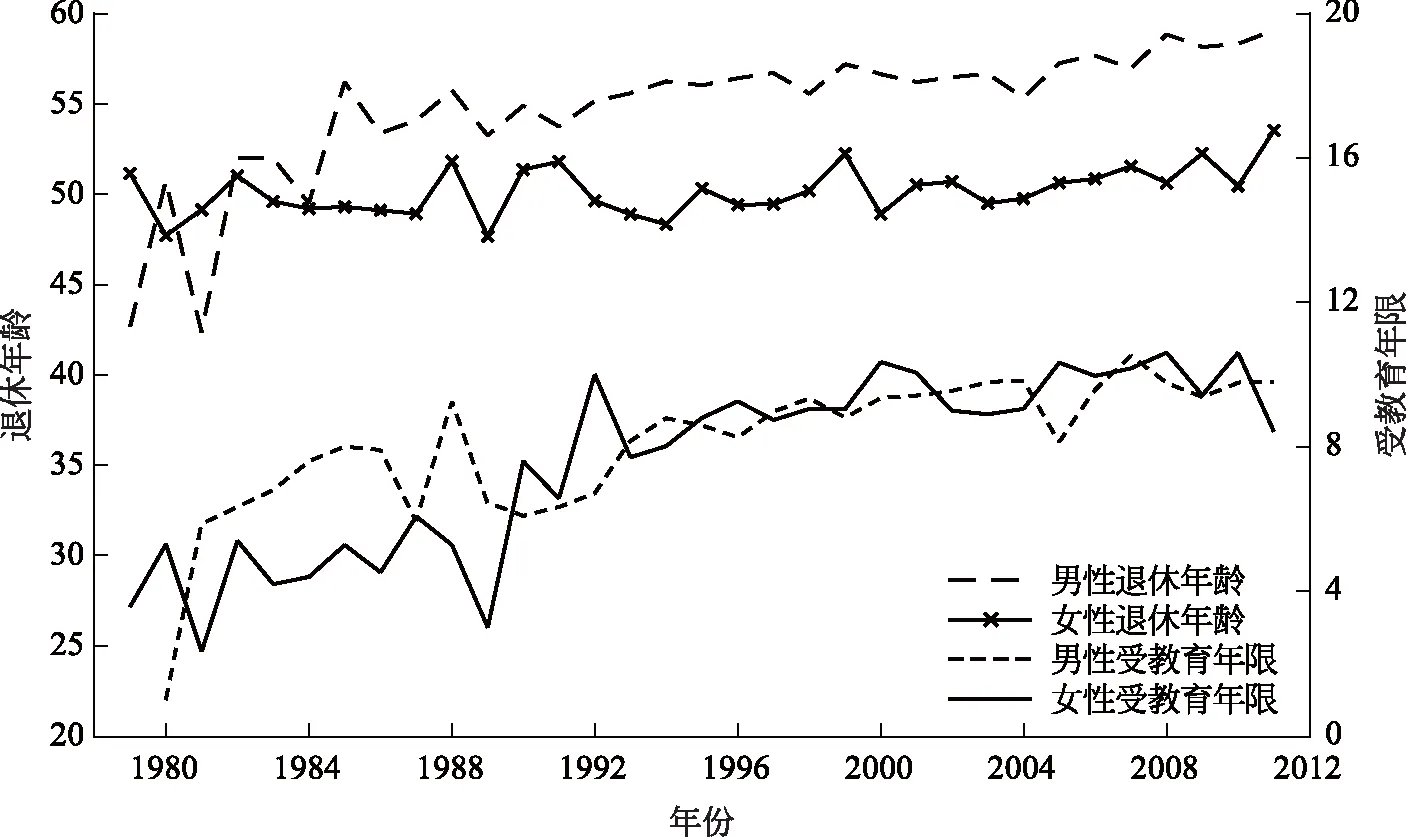

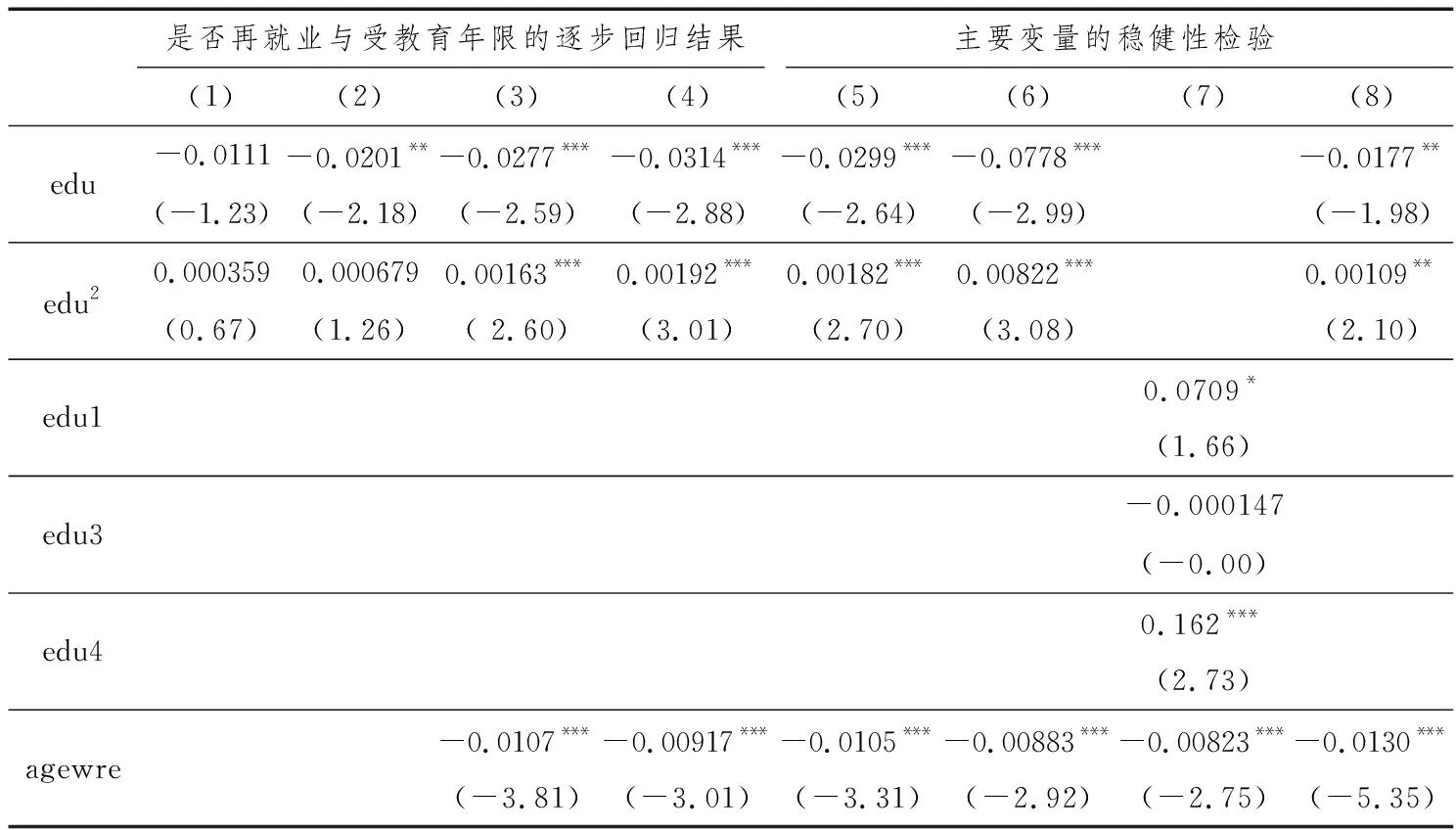

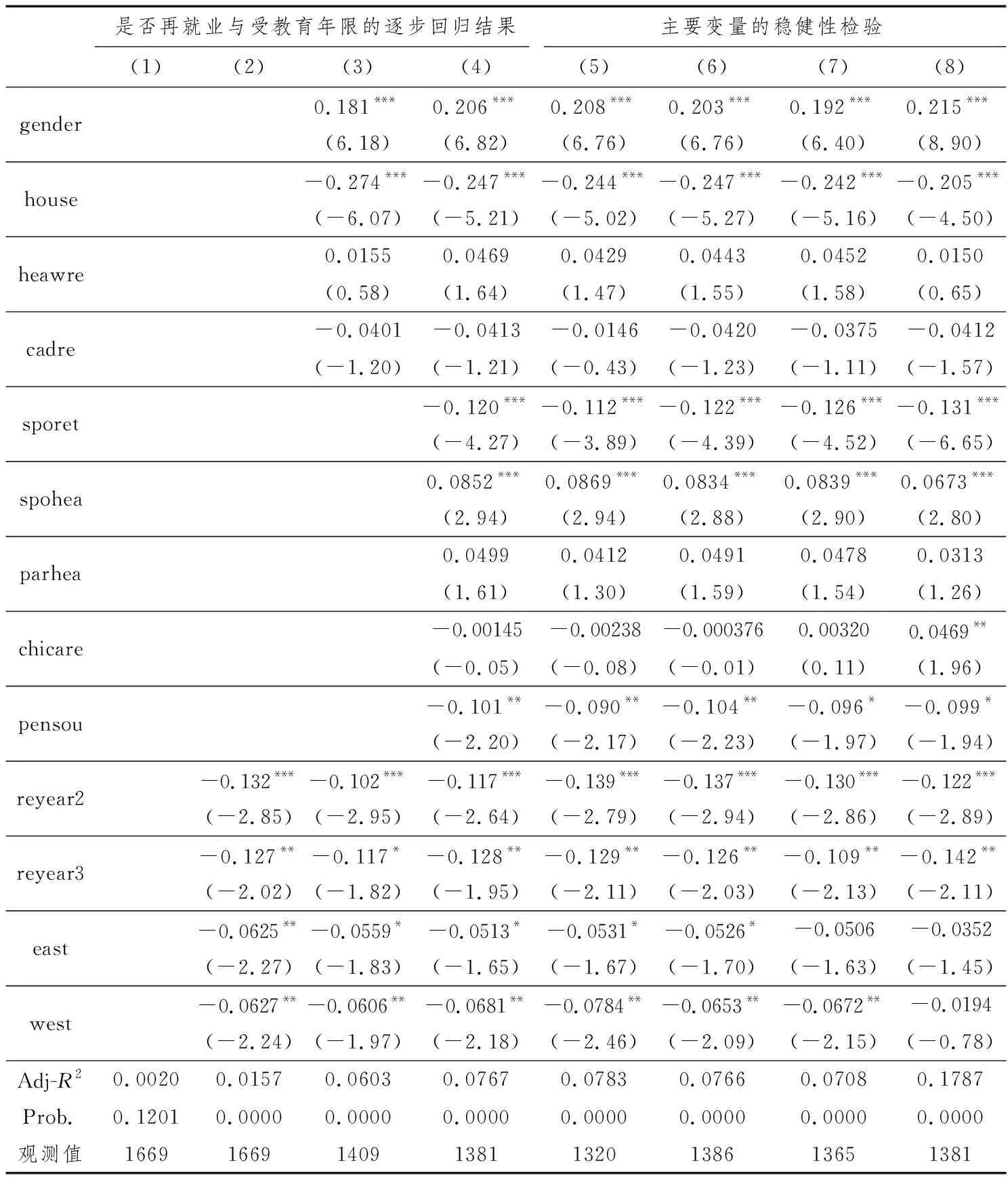

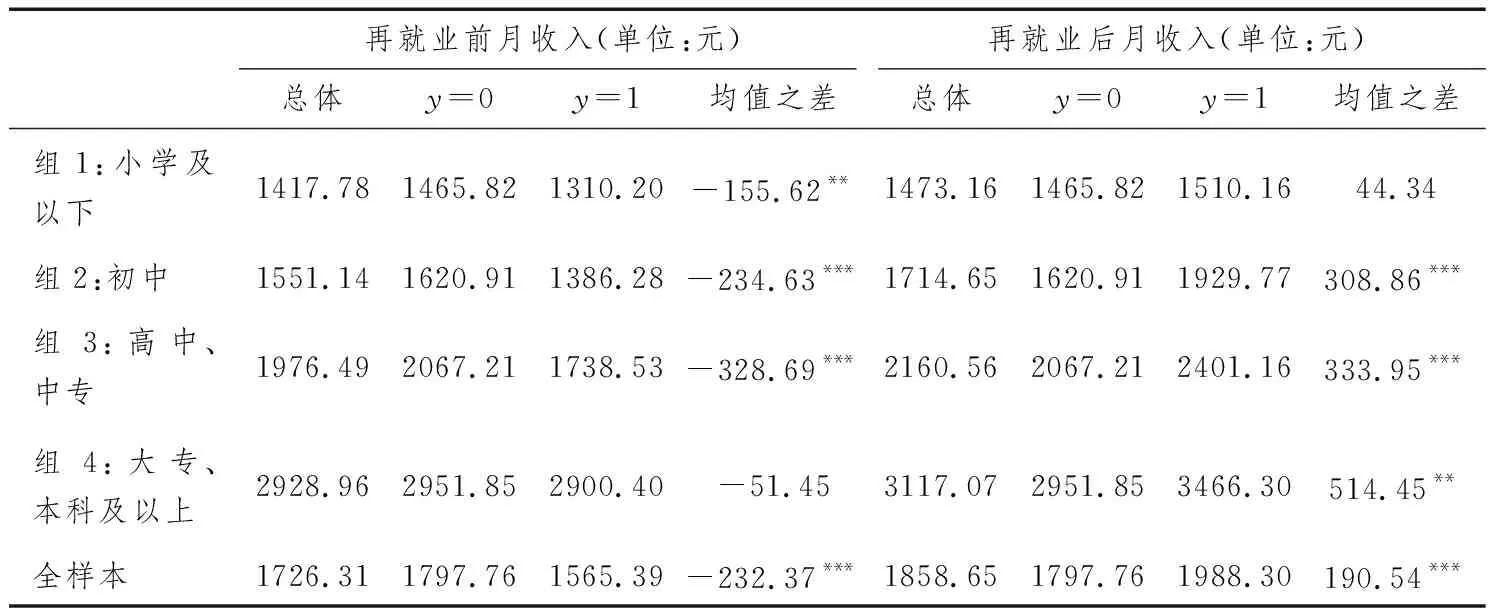

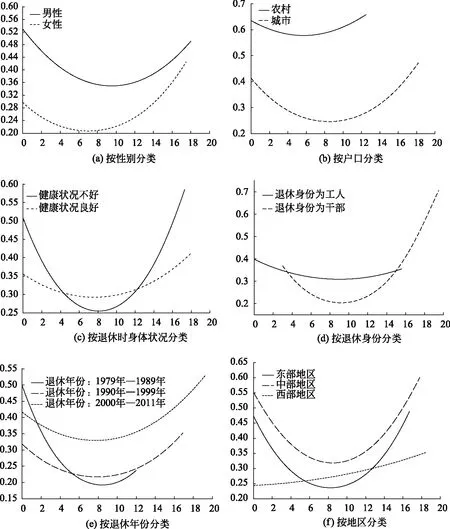

考虑强制退休政策,假定一个人一生接受教育和工作的时间总长为L,如果用于接受教育的时间为aL(0 Y=[Kw]θ[A(1-a)L]1-θ (1) 式中0<θ<1。式中Kw表示该劳动者的工作平台条件等等,人力资本A是由受教育获得的,也是劳动加强型的。人力资本增量ΔA由接受教育获得,其取决于接受教育的时间以及教育机构条件Ke: ΔAt=B[Ke]β[aL]γAλ (2) 式中B>0,β≥0,γ≥0,λ≥0。尽管人力资本的生产也采用了柯布—道格拉斯生产函数形式,但这里并没有假设规模报酬不变。这里将该经济系统高度简化,假设θ=0,β=0,B=γ=λ=1。由此,收入函数变为: Y=A(1-a)L (3) 人力资本函数变为: ΔA=aLA (4) 为了数值模拟该经济体统,赋值如下:A1=1,L1=100。多少时间用于工作,多少时间用于接受教育,这是由经济系统内部的“看不见的手”决定的:均衡点在于时间分配在两个领域的边际报酬相等。现在进一步进行数值模拟,假设第一期a(1)=0.005,此后用于接受教育的时间按照8%的速度增长。假设人们预期寿命增加导致时间总长按照如下增长率增长:l=0.02。利用式(3)、(4)逐项、逐期计算可得图1(计算机程序可向作者索取)。 图1 接受教育时间与劳动收入的关系 图1粗略描述了接受教育时间与劳动收入的关系。当一个人一生用于接受教育的时间过短时,其人力资本在劳动力市场上没有优势,收入不会高。但当一个人接受教育的时间过长时,其劳动时间就会缩短,劳动收入反而比受教育水平更低一些的人更低。如果这一基本关系成立的话,我们就会观察到,在强制退休制度下,接受教育时间短以及接受教育时间长的人再就业概率会比中等教育水平的人更高。 我们利用CHARLS数据对退休者的受教育年限和是否再就业进行了非参数检验,结果如图2所示,退休者的再就业概率与其受教育年限呈正“U”型关系。曲线的最低点出现在12左右,当个体受教育年限小于6或大于15时,对应的概率值都较大。 图2 退休个体受教育年限与是否再就业概率的非参数检验 根据上述模型分析和非参数检验结果,我们推测:个体受教育年限和再就业概率呈正“U”型关系,教育水平较低和较高的人再就业可能性都会更高。但两者的作用机制不同,对于教育水平较低的个体,再就业动因来自于低水平人力资本带来的低收入,再就业是为了挣取收入;对于教育水平较高的个体,人力资本投入更多,高水平人力资本带来更高的工资收入,但由于工作时间较短,因此再就业是为了补足教育回报。 本文使用的微观数据是由北京大学国家发展研究院中国经济研究中心提供的中国健康与养老追踪调查(CHARLS)数据库。CHARLS先于2008年在甘肃和浙江两省进行了试调查,在调查的有效性和可靠性得到保证之后于2011—2012年进行了全国基线调查。该调查对全国45岁及以上中老年人家庭和个人的基本信息、健康状况、工作退休与养老金、家庭收入等情况进行了记录。CHARLS 基线调查采用分层抽样,每一层再随机抽样的方法抽取了23422 户住户,在剔除无人居住家户以及无适龄成员的家户后,最终得到了10257 户,17708位个体的应答,覆盖全国150 个县、区的450 个村、居,总体上很好地代表了中国中老年人群。本文的样本即来自CHARLS2011年截面数据。 由于我们关注的是个体在退休后是否有再就业行为,所以我们首先筛选出所有回答“已经办理了退休手续(即名义退休)”的个体,共计2089名。其次,为排除政策因素的影响,我们剔除了退休年份在1979年之前以及香港、澳门的个体[注]现下我国的法定退休年龄(男职工60岁,女干部55岁,女工人50岁,特殊情况除外)是1978年全国人民代表大会常委会第二次会议批准确立的,为使得数据更具有可比性,我们剔除了1978年及以前退休的个体。,最终得到1787个观测值。 图3直观地展现了我国劳动力平均受教育水平和退休年龄的变化趋势。图中可见,男性和女性的平均受教育年限在逐步增加,到2011年,男性退休者的平均受教育年限为9.8年,女性为8.4年,大致上相当于初中水平。同一时期,男性的平均退休年龄呈现出上升趋势并逐步接近于60岁,而女性的平均退休年龄则是在50岁上下波动。如果简单地用“退休年龄减去受教育年限”衡量劳动力供给的时间长度,则男性和女性的劳动供给时间在不断变短,这对于激励人力资本投资和缓解社会保障压力是很不利的。图3再次说明,本文的研究是很有必要的。 图3 1978—2011年男女平均退休年龄和受教育年限 本文的被解释变量——“退休后再就业”的赋值过程为:问卷询问了个体的当前工作以及工作史,我们将名义退休后有过工作情况的观测者赋值为y=1(这里的工作包括务农、挣工资工作、以及从事个体、私营经济活动或不拿工资为家庭经营活动帮工的行为,但不包括家务劳动和义务的志愿劳动),其他情况赋值为y=0,y=1的共576人,占样本总数的32.23%。y=1的情形有两类,一类是目前正在工作的个体,共359人,占62.33%,一类是目前没有工作但退休后有工作过的个体,共217人,占37.67%。表1描述了样本的构成情况以及不同分类指标下再就业个体的比值。 表1 样本描述 我们按照个体的最高学历将样本分为了4组,其中小学及以下学历人数最多,占到样本总体的37.72%,他们当中约有一半的人没有接受过教育(占样本总数的17.8%)。具有初中或高中、中专学历的人数合计占到样本总数的54.08%,然而从再就业人数所占比例来看,这两组的比例却最低,并低于总体的32.18%。再就业比例最高的是小学及以下学历组,为36.33%,此外,具有大专、本科学历的个体占样本总数的8.4%,再就业比例为33.33%,总体来说,再就业比例在学历上呈现出“中间低,两边高”的分布。城镇户口比例为88.62%,占样本的绝大部分,这是因为本文研究的对象是退休者,故包含的农村样本并不多,仅占11.38%,这与我国的实际情况是相符的。然而农村组的再就业比例(59.16%)却明显高于城镇组(28.45%),我们猜想有两方面的原因:第一,农村个体通常学历较低,收入也较低,退休后再就业可以补贴家用;第二,由于y=1的情况包括务农,根据直觉,农村户口退休者通常在退休后在家务农。从性别分布上看,男性略多于女性,男性的再就业比例高出女性8.11%。从样本的年龄构成来看,80岁以下的个体占到绝大多数,并且个体的再就业概率随着年龄的增长呈下降态势,这与我们的直觉也是相符的,因为年龄越大意味着健康水平、工作技能越退化,因此再就业意愿和结果都更低。从退休年份来看,超过一半个体的退休年份都在2000—2011年之间,可能是因为随着市场化的进程,进入退休体制的人越来越多所导致的,同时我们还观察到,2000—2011年退休者的再就业比例为36.55%,高于之前退休人员的再就业比例。从地区分布来看,东部、中部、西部的抽样人数大致相当,同时中部地区再就业比例最高。 1) 被解释变量 退休后再就业(y)。在前一节样本与数据描述中已有详细说明,此处不再赘述。 2) 解释变量 受教育水平。在基础回归模型中,本文用个体的受教育年限(edu)作为其受教育水平的度量。由于问卷中有较为详细的个体接受教育的信息(包括最高学历,成人教育情况,小学上到几年级等),因此我们手工计算了个体的受教育年限,计算方法为:首先依据被试者的最高学历进行赋值,小学学历为6,初中学历为9,高中、中专为12,大专为15,本科为16,研究生为18;其次加上额外接受的成人教育(但未获得文凭)年数;对于小学未毕业的个体,我们直接将“读到几年级”作为其受教育年限;对于回答“从未接受过教育”的个体,则赋值为0,该变量为连续变量。在进一步的机制分析中,由于我们假设对于不同受教育水平的个体再就业动因不同,因此我们根据个体的最高学历设置4组虚拟变量,分别对应小学及以下(edu1),初中(edu2),高中、中专(edu3),大专、本科及以上(edu4)[注]样本中具有本科以上学历的仅有3人,均为研究生学历,因此并未单独列为一组。。考虑到手工计算的数据存在一定误差,我们用另外2种度量方法对受教育水平进行了稳健性检验,方法1用“停止接受教育时的年龄减去开始上学的年龄”近似作为个体的受教育年限;方法2直接根据个体的学历等级赋分,从未接受过教育、小学未毕业、小学毕业一直到本科、研究生共10个等级,分值分别从1到10,每增加一个等级增加1分,用此定序变量衡量个体的受教育水平。 单位收入水平。即单位时间内的收入水平,我们用退休前月工资对数值(lnwage)来衡量。 教育回报年限。本文用个体退休时的工作年限(woyear)衡量教育的回报期长度,计算方法为用个体退休时的年龄减去参加工作时的年龄。我们预测,对于受教育水平更高的人,为延长教育回报期,再就业的可能性更大。 3) 控制变量 根据文献中识别出的再就业影响因素,本文的控制变量分为三类。第一类为个体属性,包括退休时年龄(agewre,注意为退休时的年龄而非当前年龄),性别(gender),户口类型(house),退休时健康状况(health)。退休年龄为连续变量,在稳健性检验中我们将年龄分为几个区间,用虚拟变量来表示(吴卫星和齐天翔,2007);性别为虚拟变量,1表示男性,0表示女性;户口为虚拟变量,1表示城镇户口,0表示农村户口;退休时健康状况,问卷中将健康水平分为很好、好、一般、不好、很不好五个等级,得分分别从1到5,1表示很好。本文将回答一般及以上的赋值为1,表示健康状况良好,回答不好和很不好的赋值为0,此变量也为虚拟变量;退休身份(cadre),退休时身份为干部的赋值为1,工人赋值为0。 第二类为家庭因素,包括配偶是否退休(sporet),退休则赋值为1,否则赋值为0;配偶退休时身体状况(spohea),我们推测,出于家庭照顾需要,配偶身体欠佳会对被试者的工作参与概率产生负向影响,故本文将回答配偶身体不好或很不好时赋值为1,一般、好、很好赋值为0;父母退休时身体状况(parhea),该变量的赋值分为两步,第一步,对父亲和母亲的身体状况分别进行赋值,方法同配偶,第二步,将父母中至少有一人得分为1的赋值为1,两者得分都为0时赋值为0;有无6岁以下小孩需要照顾(chicare),有为1,无为0,4个变量均为虚拟变量;养老依靠(pensou)。问卷中询问了个体的主要养老收入来源,我们将养老收入来源于自己的情况(包括储蓄,养老金或退休金,商业养老保险)赋值为1,其他情况赋值为0。此外,我们还控制了个体的退休年份(reyear)和所在地区(region),文中对退休年份设置了三个虚拟变量,分别代表三个退休时段。地区变量也为虚拟变量,分别代表退休者所属地区为东部(east)、中部(middle)和西部(west)。主要变量定义、分类及描述性统计见表2。 表2 主要变量分类、定义及描述性统计 由表2可知,样本中观测者的平均受教育年限为8.80年,约相当于初中水平,受教育年限最长的为19年,并有相当一部分个体没有接受过教育;平均退休年龄为53.5岁,其中最大值为78岁,最小值仅为23岁;63.4%的个体认为自己刚退休时身体健康状况良好;退休时为干部身份的个体占比 28.4%;在家庭因素方面,个人或多或少地都会参与家庭照顾,包括照顾配偶、父母及小孩,此外30.1%的人在自身退休时配偶也已经退休了,88.1%退休者的主要养老收入来源于自身。 由于被解释变量是否再就业为二元变量,因此我们选用probit模型进行回归。我们推测受教育水平和再就业可能呈正“U”型关系,因此我们在再就业概率估计方程中引入受教育年限的一次项和二次项,分别用符号edu和edu2表示。由此得到的基准回归方程为: (5) 方程(5)中controlls_ind表示个人层面控制变量,包括退休时年龄、性别、户籍、健康状况、退休时工作身份。controlls_fam表示家庭层面控制变量,包括配偶是否退休,配偶身体状况,父母身体状况,是否有小孩需要照顾,养老收入来源。reyear表示退休年份,region表示所属地区。我们预期,如果受教育水平和再就业的正“U”型关系成立,那么edu2的系数β2显著为正,edu系数β1显著为负。 本文的实证分析分为两步:第一步对个体是否再就业和受教育水平的关系进行验证(基准回归),第二步探究这种关系形成的机制。由于被解释变量为“0-1”变量且假设随机误差项服从正态分布,所以我们选择probit模型进行回归。在进行基准回归时,为考察各个变量的稳定性,我们采用了逐项回归的方法,回归结果如表3所示。 表3 退休后再就业与受教育水平的回归结果 续表 说明:括号内的数字为t值,括号上方的数字为边际效应均值,***、**、*分别表示在1 %、5 %和10 %的水平上显著。 由于probit直接回归所得的系数并非变量的边际效应值,为便于分析,我们直接汇报了变量的边际效应平均值。模型(1)为不加任何控制变量时受教育年限与被解释变量的回归结果。尽管一次项系数为负,二次项系数为正,但并不显著。模型(2)为控制了退休年份和地区后的回归结果,结果显示受教育年限的一次项变量在5%的水平下显著,二次项仍然不显著。模型(3)为继续加入个体属性控制变量后的估计结果,此时受教育年限的一次项和二次项均在1%水平下显著,并且平均边际效应值较之前有了提升。模型(4)进一步汇报了加入家庭层面控制因素后的回归结果,此时受教育年限变量的显著性进一步提高(t值绝对值增大),同时边际效应均值进一步增加。而二次项系数的符号为正,一次项系数的符号为负正好说明了再就业概率y与受教育年限呈正“U”型关系。从表中最后几行数据可以看出,模型的显著程度在不断放入控制变量的过程中不断增强(p值小于1%并逐渐趋向于0),同时拟合优度R2也在不断增大,说明本文变量的选取和模型的整体解释力度是较好的。图4描绘了在加入不同的控制变量时,再就业概率与受教育年限的关系。 图4 再就业概率与受教育年限的关系 从图4的曲线可以看出,在未加入任何控制变量时,再就业概率与受教育年限几乎是负相关的;当控制了年份和地区后,再就业概率从受教育年限大于15后开始增加;在加入了个体属性后,再就业概率与受教育年限呈现出明显的正“U”型关系;我们计算了加入所有控制变量后,y的均值、最大值、最小值以及对应的受教育年限。计算结果表明,在控制了个体属性、家庭因素、退休年份和所属地区后,再就业概率的均值为33.66%,对应的受教育年限分别为2.87年和13.47年,也就是说,当受教育年限低于2.87年或高于13.47年时,再就业概率都会高于平均水平。当受教育年限为8.17年时,此时再就业概率的预测值最低,为28.23%。y的最大值在右端点取得,为47.93%,对应的受教育年限为18年。 控制变量的回归结果也是较为理想的。以模型4的回归结果为例,在个人特征变量中,退休时年龄与再就业负相关,表明年龄越大的退休者再就业概率越低,这是符合直觉的,因为年龄越大的劳动者通常健康水平和工作能力更差,再就业可能性更低。性别影响十分显著,男性再就业概率显著高出女性20.6%,说明女性在退休后更愿意回归家庭,而男性需要承当更多的经济负担。户籍因素的影响也是显著的,农村户籍退休者的再就业概率显著高出城镇退休者24.7%, 健康因素对再就业概率没有显著影响。家庭因素对个人的再就业影响也是显著的,配偶退休状态会对再就业产生负面影响,说明夫妻倾向于“一致行动”,这和许多已有研究的发现是一致的,配偶健康对再就业概率产生正向显著影响,我们的解释是,配偶越健康越不需要另一半提供家庭照料,因此再就业概率更高。但回归中并没有发现父母照料和小孩照料会对再就业形成显著影响。 本文关注的解释变量“受教育水平”是由我们手工计算出的受教育年限来表示的,可能存在某种程度的测量误差和计算误差,为考察回归结果是否可靠,我们对“受教育水平”的稳健性进行了检验。模型(5)报告了以“完成学业年龄减去开始上学年龄”作为个体受教育水平的回归结果。模型(6)汇报了“受教育水平”为从1到10的定序变量时的回归结果。在模型(7)中,我们采用分组设置虚拟变量的方法,以初中组为参照组进行回归检验。回归结果表明,高中组和初中组的再就业概率无显著差异,而小学及以下组(edu1)再就业概率显著高出对照组7.09%,大专、本科及以以上组(edu4)更是高出16.2%!本文的被解释变量——退休后再就业也可能存在测量误差,我们将观察到“当前正在工作”的个体赋值为1,对被解释变量进行稳健性检验,结果如模型(8)所示。模型(5)~(8)的回归结果显示:再就业概率与退休者受教育水平的正“U”型关系是稳健的。 根据前述统计结果,小学学历及以下和大专本科及以上学历的个体再就业概率更高,但根据我们的分析,两者的形成机制不同。对于教育水平较低的个体,低水平人力资本带来低收入,且这些劳动者往往工作得更早,故可能伴随着“单位收入低—工作年限长”的现象,再就业是为了挣取收入。对于教育水平较高的个体,人力资本投入更多,高水平人力资本带来更高的工资收入,但由于工作时间变短,因此可能伴随着“单位收入高—工作年限短”的现象,再就业是为了弥补教育回报。 首先我们按照学历分组对各组的单位收入和工作年限进行了ANOVA分析,结果如表4所示。 退休前工资水平(此处我们使用的是工资的原始数据[注]由于此处并没有考虑通货膨胀因素,故统计并非具有完全的可比性,但仍可以反映出一些规律,稍后我们会进行更为严谨的回归分析。)的t检验结果表明,从组1到组4,随着教育水平的提高,变量均值在不断上升,说明工资水平随着教育水平的提高而提高。从各组的检验结果来看,组1、组2、组3的均值差距都是显著的,说明再就业个体的工资水平显著低于非再就业的群体。在第4组中,再就业群体的工资水平仍然低于非再就业组,但两组差异并不显著。从工作年限变量的检验结果看,呈现出“中间低,两端高”的现象。组1、组2和组4的平均工作年限都高于样本均值,对于组1(小学学历及以下),y=1时的平均工作年限比y=0时多1.856年,差距最大,在组4,y=1时的平均工作年限比y=0时少1.831年。由此可以看出:教育水平较低的个体,工资收入低同时工作年限最长;而教育水平较高的个体,平均工资水平较高,他们之中再就业的个体,其平均工作年限比非再就业组低1.831年,且差异显著。表4的分析结果初步表明,我们对于受教育水平和再就业的“U”型关系的解释是成立的。 表4 按学历分组情况下的ANOVA分析 说明: ***、**、*分别表示在1 %、5 %和10 %的水平上显著。 为进一步验证上述逻辑,我们将工资收入和工作年限分别对学历分组变量做交乘项,再放入基准回归方程中进行检验。表5中模型1至模型3展示了相应的回归结果。模型1中我们放入了学历和工资水平的交乘项,从回归结果中可以看出,对于学历水平较低的组别,工资水平对再就业概率有显著的负面影响(edu1×lnwage和edu3×lnwage的回归系数为负并且显著),说明工资水平越低的人再就业概率越高,而对于学历最高的一组,工资水平则没有显著影响,说明收入不是影响其再就业的主要因素。模型2中我们放入了学历和工作年限的交乘项,从回归结果中可以看出,工作年限对于小学及以下学历组和高中组的再就业概率没有显著影响,而对高学历组有显著负面影响,说明对于较高学历的退休者,工作年限越短则再就业概率更高。最后我们将6个交乘项同时放入模型中进行回归,结果如模型3所示,我们可以清楚地看到,对于学历较低的个体,工资水平对其再就业概率有显著负面影响,而对于学历较高的个体,工作年限具有显著的负面影响。模型1至模型3的回归结果再次表明,本文前述关于“U”型关系的形成机制分析是成立的。 模型4至模型7是对学历分组的子样本检验,从中我们可以清楚地看到,对于学历水平最低的一组,再就业个体表现出“工资收入低—工作年限长”的特点,和之前的分析保持一致,我们将这种情况下的再就业称作“收入补偿型”再就业。对于学历最高的一组,再就业个体表现出“工资收入高—工作年限短”的特点,我们称之为“教育补偿型”再就业。值得注意的是,这种情况下的再就业者的工资水平显著高于非再就业者,结合实际,我们在生活中也时常会看到一些高技能劳动者退休后又返聘的情况,他们的再就业具有某种程度的马斯洛的“自我实现”的意味。这里还需要指出,除了学历最高的一组,工资水平对于再就业都有显著的负面影响,也就是说,大专、本科学历以下个体再就业的主要原因都是为了获得收入,高学历一组占样本的比例并不高(8.4%),因此可以说,个体再就业主要是为了补偿收入。 表5 受教育水平与再就业概率的“U”型机制检验 说明:括号内的数字为t值,括号上方的数字为边际效应均值,***、**、*分别表示在1 %、5 %和10 %的水平上显著。 我们根据分样本的回归结果预测了个体的再就业概率值,并对预测值和关键解释变量的相关关系进行了线性模拟,结果如图5中所示。至此,我们合理地认为,本文关于受教育水平和再就业关系的解释是成立的。 图5 “U”型关系的作用机制分析 按照上一小节的描述,绝大多数退休者再就业是为了补偿收入。如果再就业对于个体的收入改善是有效果的,那么应当能够观测到:再就业后的收入水平和就业前的收入水平具有显著差距。我们用每月退休金衡量当前无工作个体的收入水平,用月总收入(包含工作得到的收入和退休金收入)衡量当前工作个体的收入水平,检验两组均值有无明显差异,结果如表6所示。表中t检验结果表明,再就业前,各组再就业者的平均月收入均低于非再就业者的平均月收入,再就业后,组2、组3、组4中再就业者的平均月收入均显著高于非就业组的平均月收入,组1中由于包含的务农者较多,故收入提升作用不显著。但总的来说,再就业对提升个体收入水平的效果是显著的。 表6 再就业对收入水平的提升作用 说明: ***、**、*分别表示在1 %、5 %和10 %的水平上显著。以下各表同。 对于本文重要解释变量,我们均使用了2种及以上度量方式。被解释变量退休后再就业和关键解释变量受教育水平的稳健性检验已经在表3中得以通过,此处不再赘述。对于收入水平和工作年限,我们的稳健性检验如下: 本文之前采用退休前工资水平对数值衡量收入水平,该变量衡量的是绝对收入水平,我们用当前每月退休金(lnpen)的对数值作为稳健性检验。考虑到不同个体对同一收入水平的主观评价可能存在差异,我们还考虑了相对收入水平,同样使用两种方式来测量。第一种是用退休时月退休金和临退休前月工资的比值(pentow)来衡量。教育对个体的影响是“永久性”的,个体对教育的投资不仅影响工资待遇,也影响退休待遇,当两者差距足够大时,个体继续工作的可能性会更大,因为个体往往是“损失厌恶”的。第二种用个体是否从体制内退休(insys)[注]本文将退休前在政府、事业单位、国有企业、集体企业供职的个体定义为体制内退休者。来衡量,一般认为,体制内的退休待遇优于体制外,而且传统观点还认为体制内工作的优越性更强,故从体制内退休的个体对于退休状态的满意度可能更高,因此我们预测,该变量对再就业概率会有显著的负向影响。对于工作年限,考虑到部分劳动者可能在中途退出劳动力市场,我们用个体退休时的工龄(workage)作为该变量的稳健性检验。在定义了上述变量之后,我们重复了第3部分的回归步骤,结果显示,本文主要发现依然成立,结论是稳健的[注]除“受教育水平”和被解释变量外,其他变量的稳健性检验结果均未汇报,有意者可向作者索取。。 再就业决策可能存在较强的个体异质性,为检验不同特征群体中受教育水平和再就业的“U”型关系是否依然成立,我们按照6个不同的特征对样本进行了分类,回归结果如表7所示,并描绘了不同子样本回归结果中受教育水平和再就业概率的关系曲线。如图6所示。 图6 再就业概率与受教育年限关系的个体差异注: 图中横坐标是受教育年限,纵坐标是再就业概率 从图6中可以看出,再就业概率与受教育年限的正“U”型关系在大部分情况下仍然存在。具体来说,男性整体的退休后再就业概率高于女性,同时男性的平均受教育水平略高于女性(男性为8.88年,女性为8.73年,t检验均值差异不显著),曲线最低点对应的受教育年限(9.5年)高于女性(7.04年)。农村个体的平均再就业概率为60.17%,平均受教育年限为6.24年,城镇个体对应的这两项数据分别为30.97%和9.13年,农村和城镇差异显著。从健康状况来看,两组的平均受教育水平和平均再就业概率差异不大,但健康状况不好一组的再就业概率差异更大,曲线弯曲更为明显,受教育水平对再就业概率的边际影响更大;从个体的退休身份来看,工人退休者的平均再就业概率(33.23%)略高于干部(32.36%),但变化程度更小(工人组再就业概率的标准差为0.023,干部组为0.134);从退休年份的分组情况来看,个体的平均受教育水平在不断提高,其平均受教育年限在1979年—1989年为6年,1990年—1999年为8.45年,2000年—2011年为9.65年,同时个体退休得越晚(指退休年份越大,与退休年龄无关),平均来说其再就业概率越高;从地区分类上看,东部、中部、西部的受教育水平大致相当,中部地区的再就业概率最高。综上,虽然再就业的个体差异明显,但受教育水平与再就业概率的“U”型关系在大多数情况下依然成立。 社会规划者难以确定一个强制退休时间正好是大多数人的教育投资、教育回报以及劳动力退出约束下的最优时点。即使能够确定,最优时点也会因为人口学特征变化(比如预期寿命延长、人口老龄化)、劳动力市场的结构变化、劳动力受教育水平变化以及养老资源变化而作动态变化。其中的一个重要问题是,人们的受教育水平与退休决策有什么关系?本文设计了一个人力资本生产-收入增长的模型,其基本思想是,给定一个人的时间约束,一部分时间投入教育过程,剩下的时间投入劳动过程。教育过程产生人力资本增量,这部分人力资本增量将进入劳动过程,带来收入增长。一方面,教育投入不足,收入会由于低水平的人力资本回报率而不高;另一方面,如果投入教育时间足够多,收入会由于人力资本回报期过短而达不到预期。在强制退休制度下,以上两种情况都会表现为较高的再就业率。 我们利用CHARLS数据检验了上述推论,数据表明,国内退休者的再就业率为32.18%,同时个体受教育水平和再就业率呈显著“U”型,低等学历者(小学及以下)和高等学历者(大专、本科及以上)的再就业率最高,分别为36.33%和33.33%,而中等学历(初中、高中)再就业率最低,不到30%.我们检验了“U” 型曲线背后的机制,得到的结论是:对于低学历的个体,低水平的人力资本导致低水平收入,再就业主要是为了获得收入,我们将这种情况的再就业称为“收入补偿”型再就业;对于高学历的个体,高水平的人力资本积累带来高水平的收入,但由于工作年限变短,因此再就业主要是为了弥补教育回报,某种程度上具有马斯洛的“自我实现”的意义,我们称之为“教育补偿”型再就业。但就目前的统计结果来看,绝大部分再就业者属于第一种类型。在经过变量稳健性检验和个体异质性检验后,上述结论依然成立。 研究结果表明,绝大部分退休者再就业是为了增加收入,这类个体通常表现出“教育水平低—收入水平低—工作年限长”的特点。如果这不是因为劳动者个体在强制退休制度下没有作出最优教育投资决策的话[注]事实上我们认为这就是样本的实际情况。个体当然可以通过调整受教育年限来调整人力资本投资收益,但这往往针对本科及以上的情况。在本文的样本中,观测者平均年龄在60岁左右,平均教育年限为8.8年,在这样的背景下,教育投资往往不是个体的自主选择而更多是家庭、环境、制度的选择。而且随着参与劳动的时间越长,劳动者要返回学校教育的难度就越大,因此我们并没有考虑个人对教育投资的自主选择。,那就说明我国的教育资源配置出现了一些问题。对于一个国家而言,教育不足是引发一个国家贫穷的重要因素之一(张苏,2013)。当然中国的教育水平一直在提升,但在高等教育资源依旧稀缺的中国,优化教育资源配置依然具有重要的现实意义。 我们的研究结论对退休制度改革有一定启发意义:高水平人力资本积累产生出高质量的劳动技能和高效能的生产力,并且高学历者的就业能力和就业意愿更强,OECD(2006)曾指出,高技术员工对经济增长有利,建议取消高技术员工进出劳动力市场的障碍。我们预测,随着我国平均教育水平不断提升(样本中平均学历水平仅为初中),会有越来越多的人处于“U”型曲线的右端,愿意推迟退休的人会越来越多(毕竟找工作会产生各种成本),事实上我们也看到越来越多的职工退休后又被返聘。一个市场化进程中的国家应当赋予劳动者更多选择的空间和权力,考虑到现阶段仍有大部分人没有再就业,实行弹性退休可能是一种能达到更好社会福利状态的方案。

2.2 样本与数据描述

2.3 主要变量说明

2.4 回归模型

3 实证结果及分析

3.1 退休后再就业与受教育水平的关系: 基准回归

3.2 正“U”型关系的机制分析

3.3 进一步说明

4 稳健性检验

4.1 主要变量稳健性检验

4.2 个体异质性检验

5 结论