知识的空间溢出效应与区域劳动生产率1

——基于距离指数与投入产出空间权矩阵

潘文卿

0 引言

自Solow (1956)增长理论被提出之后,生产率变化与技术进步分析作为经济增长理论分析的主流倍受关注,而内生增长理论将知识资本、人力资本作为促进经济增长最重要的核心内生增长因素引入到了增长分析框架之中,使Solow增长理论有了全新的拓展。自20世纪80年代以来,知识资本的积累及其溢出效应已被视为创新与经济增长最重要的驱动力而受到广泛的研究。这类研究大体可分为三类:一是研究企业间的知识溢出效应,二是研究产业间的知识溢出效应,三是研究国家间的知识溢出效应(Jaffe, 1986, 1998; Los and Verspagen,2000; Scherer,1982; Bresnahan, 1986; Park, 1995)。虽然对一个国家内部不同地区间的知识溢出效应的考察不是太多,但越来越多的跨地区研究业已认识到,区域生产效率的提高与区域经济增长是决定一个国家经济增长的关键因素 (Ohmae, 1995; Storper, 1997; Cheshire and Malecki, 2004; Fischer et al, 2009a)。因此,部分学者开始将研究视角转向了区域层面,他们更重视从区域层面考察一个国家不同地区的经济增长、生产效率的变化及差异 ( Robbins, 2006; Fischer et al., 2009b)。当然这一研究视角的转换使得人们能从中观层次上探究区域间的相互影响是如何在生产率的变动与经济增长中发挥作用的,而这在以一个国家的整体为对象的研究中是无法做到的。

改革开放以来,经过三个10年的跨越式增长,中国经济建设取得了巨大成就:1978—2010年 GDP保持了年均9.9%的增长速度,成为经济增长最快的国家之一。2011年,中国的经济总量已达到47.28万亿元人民币,按当年汇率折算约7.29万亿美元,占全球经济总量的10.5%,已超越日本成为继美国之后的全球第二大经济体[注]2011年日本GDP约为5.87万亿美元,占世界GDP的比重约8.42%。。与此同时,中国的劳动生产率也得到了实质的提升。按1997年价测算,1978年中国4.02亿就业人口创造了1.3万亿国内生产总值;2010年时,7.61亿就业人口创造了26.9万亿国内生产总值。2010年中国的全社会劳动生产率是1978年的10.9倍,劳动生产率年均增长率达到7.7%。这也从一个方面说明,改革开放以来中国经济的快速增长不仅仅是资本、劳动等要素投入增长带来的,生产效率的提升也作出了重大贡献 (王志刚等,2006)。当然,中国全域性劳动生产率的提升,也是各区域劳动生产率不断增长的结果。如1978—2010年间,中国相对发达的地区广东、上海的劳动生产率年均分别增长了9.3%与7.1%;相对落后的贵州地区的劳动生产率也年均增长6.8%。毫无疑问,生产效率的提高对中国整体的经济增长以及各区域的增长发挥了积极作用。

本文的研究将关注焦点集中在中国区域生产效率的因素分析上,即分析哪些因素在影响着中国区域生产效率的提升。正像大多数研究所表明的那样,如果没有生产效率的提升,一个国家或地区的增长是粗放的和不可持续的。[注]美国经济学家Paul·Krugman(1994)在对东亚20世纪七八十年代的经济增长研究中指出,这一时期东亚经济的增长完全可以用要素投入的增加来解释,生产率几乎没有贡献,因此不存在所谓的“东亚奇迹”,这种靠要素投入驱动的增长模式也是不可持续的。因此,考察中国区域生产效率的变化及其影响因素,可能比考察区域的经济增长更有意义。在考察中国区域生产效率的提升方面,我们着重关注中国区域知识资本的积累及其溢出效应,即考察在中国区域生产效率的影响因素中,以区域内部研究开发(R&D)投入为基础的知识创造与积累及其在不同区域间的溢出效应到底扮演着怎样的角色。本文的政策意义在于,弄清楚中国国内知识的创造与积累对生产效率的真实作用,有利于正确引导国内R&D的投入,使其能更大限度地服务于中国经济的发展,并有利于内资企业正确面对外资企业带来的机遇与挑战,关注自身的R&D投入与人力资本积累,促进民族产业的发展。本文的后续安排如下:第1部分简单回顾一下相关文献;第2部分介绍本研究的主要模型以及主要指标的构造;第3部分给出实证研究结果并对相关问题给出解释;第4部分对全文进行总结。

1 文献综述

Grossman and Helpman(1991)提出的内生经济增长模型将技术进步内生化,认为技术进步与生产效率的提高是经济增长的内生源泉,并且技术知识的增长主要源于R&D 。在后续的大多数理论与经验研究中,人们又将技术进步分为自主创新和对外界先进技术的引进、模仿及学习,而且许多研究发现国家间的技术溢出是生产效率提升最重要的源泉之一,因此相关研究主要考察国际贸易、外商直接投资( FDI) 如何通过技术外溢效应影响国内的技术进步与生产效率的提高(Coe and Helpman,1995; Eaton and Kortum, 1996; Keller, 2000)。

另一方面,由于知识产品的生产具有很强的自我累积性和路径依赖特点,因此,对溢出知识与技术的消化、吸收及模仿的效果,最终还取决于模仿者自身的知识水平、技术能力与生产条件(Cohen and Levinthal,1989)。这也一定程度地解释了为什么国际贸易、FDI的外溢效应在一些国家中存在,而在另一些国家中并不存在。如Borensztein et al. (1998)利用1970—1989年各国样本数据,考察了OECD国家对69个发展中国家的技术外溢效果,发现FDI对东道国经济增长的作用受东道国人力资本临界值的影响,只有当东道国人力资本存量足够丰裕时,才能充分吸收来自FDI的技术外溢;Schiff and Wang(2004)以人力资本代表吸收能力,检验拉美国家的贸易溢出效应时,也发现一国的教育水平对该国生产效率的增长具有显著的影响作用。

与大多数转型国家相类似,为提高生产效率与促进经济增长,中国较早地认识到了知识经济时代新知识的创造与溢出、人力资本的积累与提升是不可或缺的。早在20世纪90年代,中国就已开始发展高新技术产业并提出以信息化带动工业化的新时期发展战略(Lu, 2000),中国政府则是更早地认识到了知识、技术创新对经济增长以及生产效率提高的重要作用,并从1985年开始加强了对专利的法律保护制度。这一时期,中国的企业也开始投入更多的研发经费并积极申请创新专利(Jefferson et al, 2003);同时,随着中国政府与民众越来越重视各种层次的教育与培训,中国的人力资本也有了大幅度的提升(郭庆旺和贾俊雪, 2009),这两者的结合为新知识的创造与溢出、引进知识技术的吸收与扩散创造了良好的条件,进而促进了中国生产效率的提高、带来了中国长达30年的经济增长。

尽管如此,系统考察国内知识资本积累及其在不同区域间的溢出对区域生产效率影响方面的研究仍不多见。从文献查阅看,目前以中国为考察对象探讨知识资本积累、技术溢出与人力资本增进对中国经济发展的研究大多集中在如下三个方面:一是单独考察FDI对中国内资企业与地区经济增长的溢出效应,如何洁和许罗丹(1999)、潘文卿(2003)主要分析了外商投资对中国工业部门的外溢效应,并发现了溢出效应的存在;但阎敏(2007)运用索洛模型的研究却发现引进FDI对促进中国的技术进步效果甚微;类似地,陈继勇和盛杨怿(2008)的研究也发现基于FDI的知识溢出效应对中国地区技术进步的作用也不明显。二是主要研究进口贸易对中国的溢出性影响,如方希桦等(2004)、黄先海和石东楠(2005)、李小平和朱钟棣(2004,2006)、谢建国和周露昭(2009)的研究都表明进口产生了显著的技术溢出效应。三是研究吸收能力对来自国际知识与技术溢出效应发挥的影响,如赖明勇等(2005)利用中国1996—2002年间30个省市的面板数据,考察并比较了进口贸易和FDI两类技术传递渠道的技术溢出效果以及国内技术吸收能力对经济增长率的影响,结果表明技术吸收能力是影响技术溢出效果的重要决定因素,同时还发现FDI渠道的技术溢出效果要高于进口贸易渠道的技术溢出效果;唐未兵等(2014)的研究也表明,受技术差距、消化吸收能力等因素的影响,技术引进对经济增长方式的作用较为复杂,但总体说来,外资技术溢出有利于经济增长集约化水平的提升。

上述研究有的采用中国全国数据,从时间序列的角度讨论国际贸易与FDI这两大渠道对中国经济增长、技术创新与生产效率的溢出效应(何洁和许罗丹,1999; 方希桦等, 2004),有的采用中国省际面板数据来讨论(潘文卿,2003;谢建国和周露昭,2009;唐未兵等,2014)。但这些研究一个共同的缺陷是忽略了国内不同地区间的相互影响。如在赖明勇等2005年的研究中,虽然采用面板数据方法,从中国省区的数据出发,考察到了地区内R&D的投入对本地区生产效率的影响,但却将来自区域外部的溢出性影响仅仅限制在FDI与进口贸易这两个国际溢出渠道上,并没有将国内其他地区R&D的投入可能带来的溢出性影响纳入到他们的模型框架之中。这种研究实际仍然是将讨论的地理实体看作是孤立的,只考虑来自国际的知识与技术溢出,不考虑国内不同区域间可能有的相互溢出性关系。然而,关于知识溢出的研究已将知识外部性会明显地受地理因素的影响作为报酬递增的关键机制,即认为知识溢出的影响会随着地区间距离的增加而减少(Eaton and Kortum,1996; Carr et al, 2001),因此不考虑不同省区间知识技术溢出效应的研究可能会带来估计的偏误。本文的研究将国内不同地区间的知识技术溢出指标引入到模型之中,以便识别地区间的知识技术溢出效应对地区生产效率的影响,并将其与来自国际渠道的技术溢出效应进行对比,考察国内地区间的溢出性影响与来自国外的溢出性影响是否有显著不同。

国内不同地区间的技术溢出效应是本文研究的一个主要视角,如何设定国内不同地区间的技术溢出变量则成为本研究的一个重要环节。目前大多数研究都将某地区来自其他地区的技术外溢设定为其他地区R&D投入的加权和,其中权矩阵基本按地区间距离的负指数函数来设定(Funke and Niebuhr, 2005; Kou and Yang, 2008)。但正如本文在后面变量设定以及数据处理中所发现,这种权矩阵的设定可能与现实有较大偏差。它假设越是邻近的地区间溢出效应越大,不存在较远的地区间可能存在着比较近地区间更大溢出效应的现象,这在“时空距离”的概念已发生变化的今天已不大符合区域经济发展的现实。另外,这种权矩阵的设定方式还有如下两个缺陷:一是假设了两区域间的溢出具有对称性,二是确定距离的衰减系数具有主观性。为此,本文尝试采用地区间投入产出表的信息来确定权矩阵的方式。

本研究的第三个扩展在于,将高新技术的进口与普通技术的进口相分离。大多数研究都将高新技术的进口作为国际间技术溢出的首选变量(Teixeira and Fortuna, 2010),但对中国这样一个典型的发展中国家而言,进口商品中的大部分都不是高新技术产品,而是普通技术产品,这在中国改革开放的早期更是如此。除此之外,中国在经历了多年的改革开放与技术创新之后,从进口获得的技术外溢可能也逐渐从普通商品转向高新技术商品,因此,将普通技术商品的进口与高新技术商品的进口相分离,能够更细致地考察中国从这两种技术商品的进口中所获得的技术外溢效果。

2 模型、变量与数据处理

2.1 模型设定

本部分我们考察知识资本、人力资本、知识溢出以及吸收能力与中国区域生产效率的关系。经济理论表明,一方面,生产效率会随着知识的增进以及人力资本的增长而提升,另一方面,在开放的经济环境下,区域外部的知识增进通过溢出效应也会促进区域生产效率的提高。因此,区域的生产效率应是这些因素的一个函数:

LPi t=f(HKi t,RDKi t,EXSPILLOVERi t)

(1)

这里LPi t是地区i第t年的生产效率; HKi t与RDKi t分别为地区i第t年的知识资本与人力资本,EXSPILLOVERi t则表示i地区第t年来自区外的技术与知识溢出。

区域外部知识资本的积累主要通过两个渠道影响着区域的生产效率:一是来自国际的溢出渠道、另一是来自国内其他区域的溢出渠道。同时,正如文献所指出的那样,区域对知识与技术的吸收能力还影响着这两个渠道溢出效应的发挥。据此,式(1)可进一步扩展如下:

LPi t=f(HKi t,RDKi t,INTERSPi t,REGSPi t,ABSORPi t)

(2)

式中,INTERSPit为第t年国外先进知识与技术对中国地区i的溢出性变量,正如前文所指出的,它主要包括国外直接投资(FDI)、普通技术产品的进口(NIM)与高新技术产品的进口(TIM)。REGSPi t为第t年中国其他地区对地区i的知识溢出变量。ABSORPi t为第t年地区i的对来自外部知识溢出的吸收能力变量。这里,延用大多数文献研究的路径,认为来自外部的知识与技术溢出效应的大小主要与地区人力资本的状况有关,即地区i人力资本的状况也决定着其对来自外部的技术与知识的吸收能力,它用人力资本与各种代表知识及技术溢出变量的交叉项来表示。当我们用对数线性函数来表示这些因素与地区生产效率的具体关系时,式(2)可进一步拓展为如下计量模型:

(3)

2.2 变量构造

2.2.1 生产效率指标: 地区劳动生产率

本文关注的被解释变量是中国各省区的生产效率。在已有的相关文献中,TFP是生产效率最为主要的代表(Girma,2005;Teixeira and Fortuna, 2010;李小平和朱钟棣,2004;方希桦等,2004;黄先海和石东楠,2005 )。在本文的研究中,我们没有采用TFP这一指标,主要有以下三个方面的原因:第一,根据国际通用的测算方法,TFP基本是通过测算出用于生产的资本存量与劳动力后,在对它们所获得的报酬份额再进行估计的基础上来测算的。传统的测算以生产单位处于长期均衡状态为理论假设,即生产单位是在完全效率条件下进行决策。但这一假设对发展中国家,尤其是中国这样的转型国家来说并不适用;第二,由于没有可靠的官方统计数据,要对中国各省区的资本存量估计显得十分困难,尤其是要对不同地区资本与劳动所获得的报酬份额进行准确估计更是困难重重;第三,从改革开放以来的现实情况看,中国常采用技术引进的方法来实现技术进步,这种进步多内嵌于技术或设备购买的资本投入之中,因此即使有通过投资而测算出的资本存量数据,也可能导致TFP估算值的偏误。为此,我们采用相对简单的劳动生产率指标来表征我们关心的生产效率。中国国家统计局有着较为准确的省区GDP数据与劳动力数据,由此能够较为准确地计算各省区的劳动生产率。

2.2.2 知识资本与人力资本

知识资本是一个地区内部影响劳动生产率的最直接的经济活动要素。本文中知识资本变量用地区劳均R&D存量表示,它通过地区R&D存量与地区劳动力人数之比测算得到。我们延用大多数对R&D存量的测算方法,根据过去的R&D投入流量通过永续存盘法(perpetual inventory method)测算得到地区R&D存量:

RDKi t=RDi t+(1-δ)RDKi,t-1

(4)

这里,RDKi t表示i地区第t年的R&D资本存量,RDi t为i地区第t年的R&D投入,δ为折旧率。为了简化计算,我们假设早期的R&D存量很小,而i地区R&D投入以一个年均增长率为gi的速度增长,则有

(5)

为了计算知识资本存量,需要估计各地区R&D投入的年均增长率与年均折旧率。我们取各地区1998—2010年间R&D投入的平均值为地区R&D投入的年均增长率,而年均折旧率沿用KUO and YANG(2008)所用的值δ=15%。

从目前的研究状况看,人力资本基本由三大类指标衡量:一类是大专以上教育水平的从业人员占总从业人员的比重, 另一类是从业人员的平均受教育年限,第三类是各级各类在校学生人数的数据。前两类直接衡量了劳动者的教育水平,第三类直接测度的是地区教育现状而不是劳动者的教育水平。可见,采用劳动者的教育水平作为衡量人力资本的指标要优于在校学生人数这一指标。[注]采用劳动者的教育水平作为衡量人力资本的指标更能反映一个地区真正的人力资本水平, 它并不受各地区大、中专以上院校数量这一历史原因的影响。参见钱晓烨等(2010)。本研究用各地区大专以上人口占地区劳动力人数的比例来代表地区人力资本水平。

2.2.3 来自国外溢出的指标: FDI与进口

来自国外的知识与技术溢出的主要渠道有外商直接投资(FDI)与进口。通过外商直接投资以及进口所输入的外国知识资本与先进技术需要一个消化吸收过程,即其作用的发挥具有延时效应,因此我们仍然采用永续存盘法将各地区进口与FDI的流量转化为存量指标,以更好地刻画这种延时性特征,其中年均折旧率仍取15%。在测算了进口存量与FDI存量后再除以地区劳动力数量以得到相对应的劳均指标。当然,在进口变量的选取中,大多数研究都将高新技术的进口(TIM)作为首选的变量(Teixeira and Fortuna,2010),但对像中国这样一个典型的发展中国家而言,进口商品中的大部分都不是高新技术产品,而是普通技术商品。当然,随着时间的推移,尤其是进入20世纪90年代后期以来,中国也可能越来越多地从高新技术产品的进口中获得了技术溢出的影响。因此,我们在引入进口渠道时,将劳均高新技术进口这一指标(TIM)与劳均普通技术的进口指标(NIM)同时引入,以便更细致地考察两类进口对中国劳动生产率的影响。

2.2.4 区域间知识资本溢出指标: R&D溢出效应

本研究的一个重点是需要考察中国不同地区间的知识溢出对地区劳动生产率的影响,即考察不同省区间的R&D溢出效应(REGSP)。如何构造区域间的知识溢出变量?虽然方法有多种,但基本都是按如下方式来设定:某地区来自区外的知识溢出是区外各地区的R&D存量的加权和,即:

(6)

其中,RDKi为地区i的R&D存量,wij代表空间权数(spatial weights),以其为元素的矩阵即为空间权矩阵。

这里核心的问题是空间权数或空间权矩阵如何构造。多数研究采用Funke and Niebuhr(2005) 的方法,将权数设为地区间距离的非负递减函数:

wij=e-βEdij

(7)

其中,dij是地区i与地区j间的距离,βE为非负参数,该值越大,表明当两地区间的距离增大时,权值会变小,Funke and Niebuhr设定为

(8)

如何克服上述权矩阵该三方面的缺陷呢?Wolff and Nadiri(1993)在研究产业间的技术溢出效应时所采用的方法给了我们较大的启发。[注]Wolff and Nadiri(1993)在研究产业间的技术溢出效应时,利用投入产出表的信息,将直接消耗矩阵用作不同产业间技术溢出的权矩阵。考虑到产业间技术溢出大都是通过产业间的投入与消耗来进行的这一基本特征,采用直接消耗系数矩阵刻画产业间技术溢出的权矩阵不失为一个较好的方法。参见Wolff and Nadiri(1993)的讨论。参考该方法,本文再次采用如下方式构造空间权矩阵:直接以地区间的实际贸易流量为特征构造表示地区间疏密关系的空间权矩阵,它需要借助地区间投入产出表来完成。具体来说,由于地区间投入产出表刻画了地区间产品的投入产出关系,将每个地区的所有产业部门合并成一个“综合性的产业部门”,这样就得到一个以地区(而不是产业)为行和列的投入产出表,该表的第1象限恰好反映了地区间中间产品的贸易流量,它是不同地区间经济关联特征最为直接的表现。由于该贸易流量矩阵的每一列中的元素表示各地区对该列所在地区的产品流入,我们以该矩阵为基础,以矩阵中每列的结构向量作为各地区对该列所在地区的溢出效应的权,构造中国地区间知识外溢的空间权矩阵如下:

(9)

式(9)中,xij为i地区对j地区的中间产品贸易流,因此wij刻画了i地区与j地区的空间关联特征,该值越大,表明j地区生产过程中需要i地区投入的中间产品占比越大,因此i地区对j地区的影响也就越大。

2.2.5 吸收能力指标

知识与先进技术的扩散依赖于地区的“吸收能力”(Savvides and Zachariadis, 2005),而一个地区对先进知识与技术的吸收能力主要取决于该地区的人力资本存量(Borensztein et al., 1998; Carr et al, 2001)。为此,我们用地区人力资本变量与国外技术输入变量的交叉项来刻画中国不同地区对国外先进知识与技术的吸收能力。同时,考虑到国内不同地区间也可能存在着知识资本的溢出性影响,我们也用各地区的人力资本变量与国内不同地区间的知识溢出变量的交叉项来刻画中国不同地区对国内其他地区知识溢出的吸收能力。

2.3 数据来源与处理

中国从1995年开始逐渐在全国范围内建立高新技术园区(High-Technology Development Zones),意味着从20世纪90年代中期开始,具有全新意义的创新活动在中国全国范围逐渐展开,以技术创新为核心的技术密集型产业与资本密集型产业在中国的经济发展中也开始逐渐扮演起越来越重要的角色。因此,我们的研究包括了中国30个省区市1998—2010年的相关数据。[注]由于西藏的数据有缺失,我们在数据的收集中没有包含这一地区。另外,2008年全球金融危机后,中国经济也逐渐进入了一个新的发展阶段(“新常态”阶段),本文未考察这一阶段的情况。其中,各地区GDP、劳动力人数、货物进口、FDI数据均来自各年的《中国统计年鉴》;R&D投入(R&D expenditure)、高新技术进口数据均来自《中国科技统计年鉴》。这里,除了劳动力人数,其他价值型指标均依据对应的价格指标进行了价格平减(以2000年为基期)。

本研究采用两种方法测算中国不同地区间知识溢出指标REGSP所依赖的权矩阵,一种方法是依据地区间的距离信息,另一类方法是依据地区间投入产出表的贸易流量矩阵信息。第一种方法中的各省区省会城市间距离数据来自中国地理研究中心(China Geography Research Center);第二种方法中的投入产出表数据来自如下两张中国30个省区市的地区间投入产出表:一张是国务院发展研究中心编制的2002年中国地区间投入产出表,另一张是中国科学院地理科学与资源研究所编制的2007年中国地区间投入产出表。[注]详见李善同(2010)、刘卫东等(2012)的图书。将这两张投入产出表的每个地区的各个产业按行、列合并成一个“大”的产业部门,这样就可以获取不同省区间的贸易流量矩阵。[注]这里每个地区只有一个“产业部门”,因此地区间的贸易流量矩阵就是一张30×30的矩阵表。

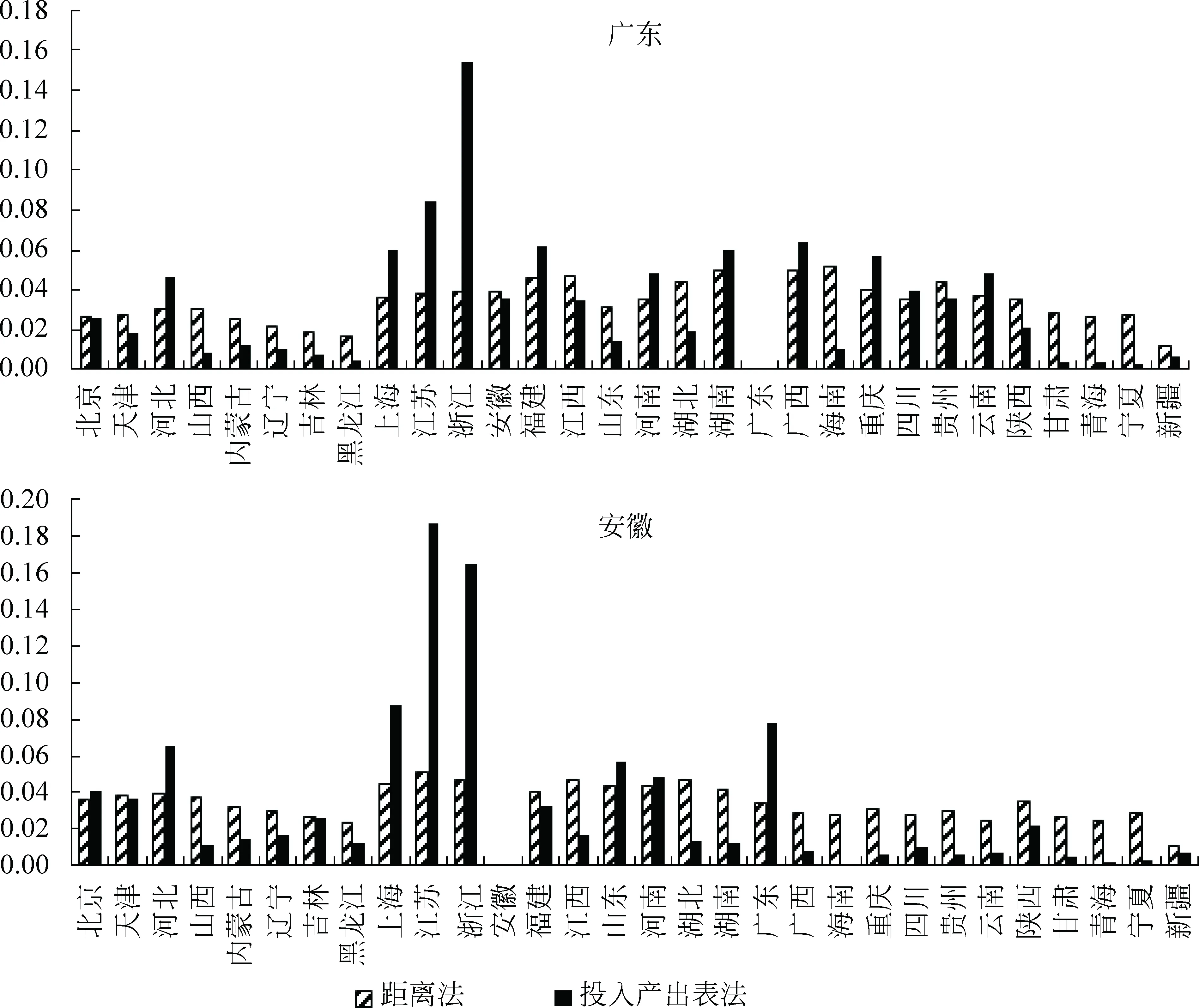

图1 距离法与投入产出表法测算的空间权矩阵比较

前文已指出,距离法测算地区间的空间权矩阵有缺陷,而投入产出表法测得的空间权矩阵更贴近不同地区间实际的空间关联特征。为了考察这两种方法所构造的空间权矩阵的差异大小,我们按投入产出表法测算了2007年中国30个省区的空间权矩阵;再取衰减系数为0.5,测算了距离法的空间权矩阵,然后分别从沿海与内陆地区选取了广东与安徽两个省区,将它们在空间权矩阵中所在行的元素大小进行对比。[注]空间权矩阵已按行进行了标准化,即空间权矩阵具有行和为1的特征。图1给出了广东、安徽两个省区按距离法与按投入产出表法测算的权矩阵元素数值的差异。可以看到,两种算法的差异是明显的,如距离法严重低估了广东与上海、江苏、浙江的空间关联权重,而高估了广东与西北及东北各省区的空间关联权重;同样地,距离法除严重低估了安徽与上海、江苏、浙江的空间关联权重外,还较严重地低估了与广东的空间关联权重,同时也严重高估了安徽与西北、东北各省区的空间关联权重。因此,传统距离法可能无法完全刻画中国地区间的空间关联特征,而通过投入产出表可以获得更加真实的空间关联信息。在本文的实证研究中,我们将同时采用距离法与投入产出表法得到的空间权矩阵来考察中国国内区域间知识溢出对区域生产效率的影响,并考察这两种空间权矩阵对估计结果将带来怎样的差异。

3 估计结果及分析

3.1 基本结果

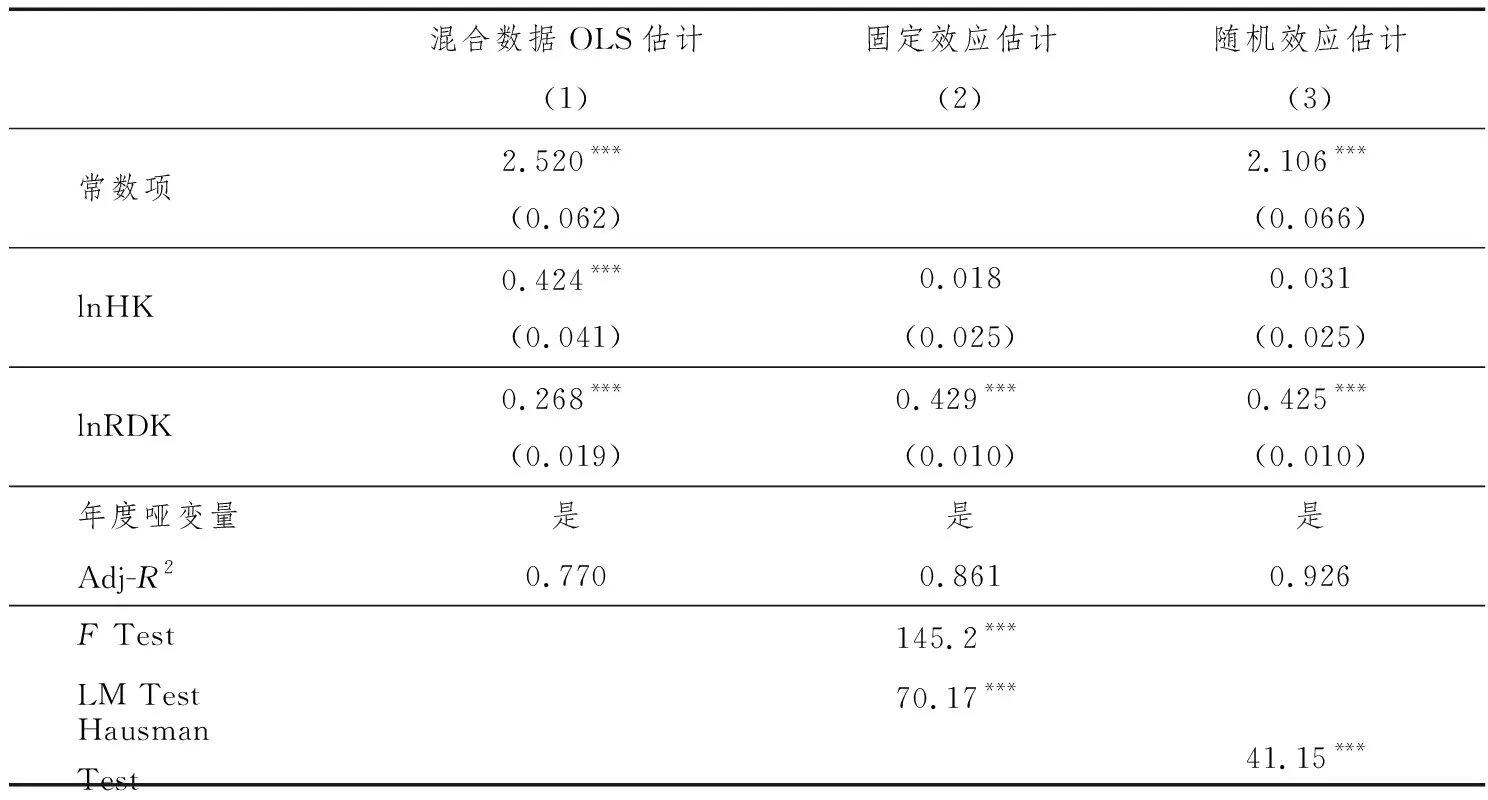

经济理论表明,知识资本与人力资本是影响一个地区经济增长与生产效率提高的两个最重要的因素。在全面考察文中所提到的影响地区经济增长与生产效率的各种因素之前,我们率先观察当模型只包含知识资本与人力资本这两大区域内部因素这一基准模型(Benchmark Model)时的估计结果。表1第(1)栏的估计结果显示,在混合数据OLS估计中,知识资本与人力资本对区域劳动生产率的影响都是显著的。但考虑到该估计方法没有控制观测不到的异质性问题,因此,估计结果可能有偏误。事实上,表1的统计检验表明,即使在1%的显著性水平下,也拒绝了混合数据OLS估计与固定效应估计或随机效应估计无差异的假设,故有必要采用面板数据模型的估计方法来进行更精确的估计。表2中的第(2)栏与第(3)栏分别给出了固定效应与随机效应的估计结果。可以看出,无论是固定效应估计、还是随机效应估计,都表明地区的知识资本的增加对劳动生产率有显著的正向影响,该因素的弹性在两种效应的估计中比较接近,分别为0.429与0.425。但人力资本的弹性估计值在两种估计中分别为0.018与0.025,估计值不大,同时也没通过10%显著性水平的检验。这一结果表明,中国地区劳动生产率的提高主要是通过知识资本的积累带来的,人力资本并未产生显著的影响。当然,从调整的可决系数值来看,固定效应估计要比随机效应估计更优一些,而且Hausman检验也显示采用固定效应估计会更合适一些。

表1 知识资本、人力资本对地区劳动生产率的影响,基准模型

注:FTest与LM Test用于检验混合数据OLS估计与固定效应估计或随机效应估计是否无差异。Hausman Test用于检验随机效应估计与固定效应估计无差异。括号中的数据为标准差;*、**和***分别表示在10%、5%和1%水平上显著。以下各表同此。

这里,我们需要对人力资本并未对劳动生产率的提高产生正向的促进作用给予简单的说明。虽然大量的研究关注教育或人力资本对一国或一个地区经济增长的作用,并发现地区经济增长往往与对人力资本的投资密切相关,[注]如McMahon ( 1998),Ito and Krueger (1995) 等对亚洲“四小龙”的研究发现, 这些地区的经济增长奇迹与它们增加人力资本投资, 提高从业人员的教育水平有正相关关系。但关于中国经济增长的模式却未有定论。大多数学者的观点是:中国的经济增长主要由固定资产投资带动, 人力资本的作用相对较小(Arayama and Miyoshi,2004; Chen and Fleisher,1996)。但也有一些研究也发现人力资本与经济增长具有显著的相关性(Ding and Knight,2011; Song et al,2000)。Chi(2008)的研究在一定程度上调和了这两种对立的观点, 指出劳动者的教育水平对经济增长起作用, 但是一种间接贡献。而钱晓烨等(2010)的研究则进一步表明,人力资本的增进所起的作用主要在于直接提高了中国的技术创新,但并未间接地促进中国的经济增长。这也一定程度地解释了为什么人力资本对经济增长的直接效果在数据中得不到检验。

3.2 不同渠道的溢出效应——距离法构造空间权矩阵

下面,我们将关注的重心转到国内外不同溢出渠道对中国地区劳动生产率的影响上来。

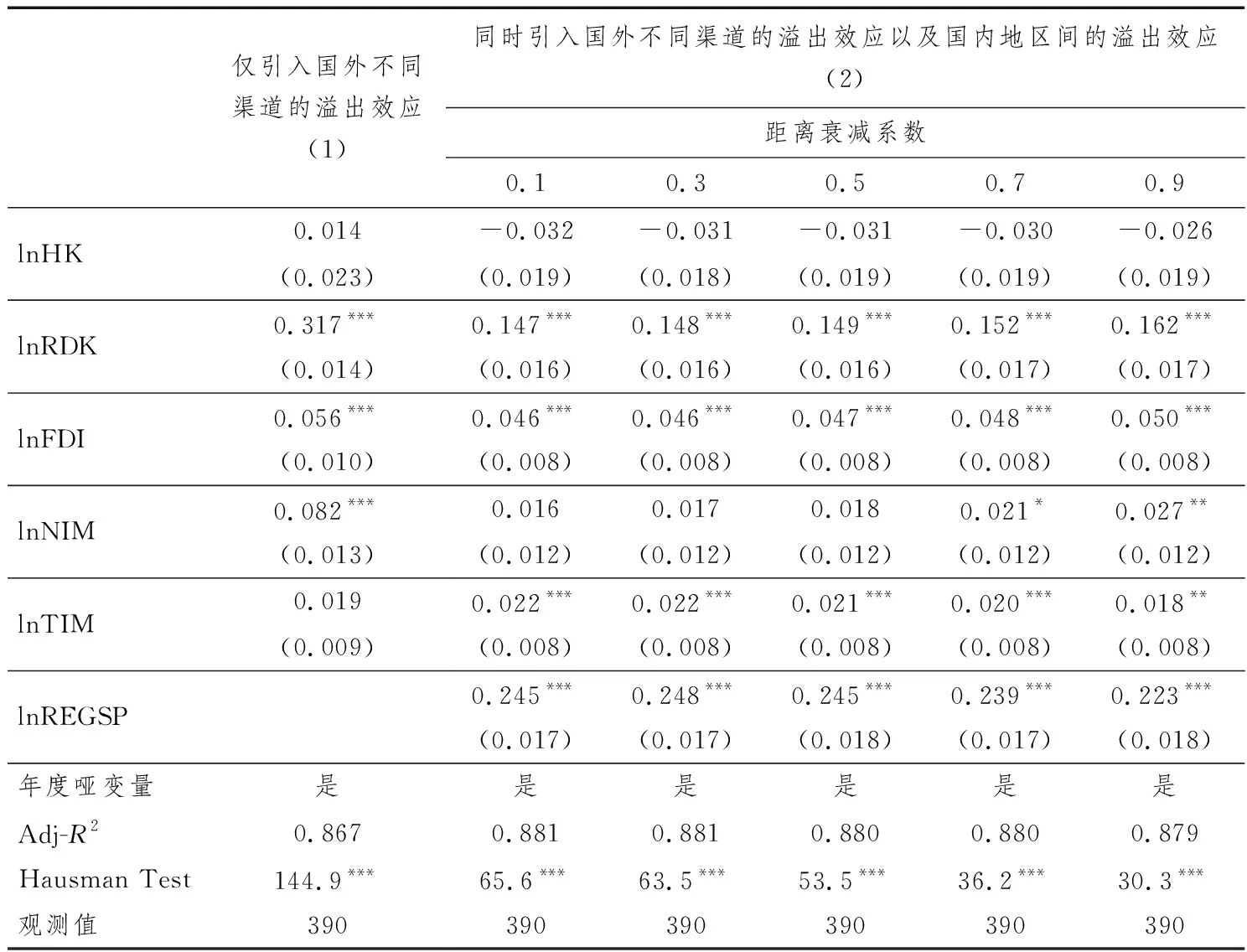

首先,本研究关注的第一个问题是中国与国外的贸易与资本联系是否对中国各省区的劳动生产率有着显著的影响,因此我们在上述基准模型的基础上引入FDI以及进口变量进行考察。正如前文所指出的,中国是一个技术相对落后的发展中国家,在引进国外先进高新技术的同时,更是通过进口引进了大量适宜的普通技术。高新技术与普通技术可能对中国生产效率的提高产生着不同的作用,为此,我们将进口分解为高新技术进口与普通技术进口两项指标来考察。表2第(1)栏给出了引入来自国外不同渠道的溢出效应后,各因素对中国地区劳动生产率影响的估计结果。[注]Hausman 检验表明,采用固定效应估计仍然比随机效应估计更优,因此表2中只列出固定效应估计的结果。表中数据显示,在加入FDI与两类进口变量后,仍然呈现区域内知识资本的影响显著而人力资本的影响不显著这一基本特征。当然,由于中国地区劳动生产率也同时受到国外先进技术引进的影响,因此在引入进口以及FDI等技术溢出渠道后,知识资本的弹性值比基准模型下降了近1/3,0.317的弹性值表明,当中国劳均知识资本累积增加10%时,地区劳动生产率将增加3.17%。

那么,在我们设定的FDI指标与两类进口指标中,它们对中国地区劳动生产率的影响具有怎样的特征呢?首先,FDI的积累对地区劳动生产率的提高产生着积极作用,表2第(1)栏的估计结果显示,地区劳均FDI累积增加10%,地区劳动生产率增长0.56%。其次,从商品进口指标看,普通技术的引进对中国地区生产效率的提高有着正向影响(弹性为0.082),而高新技术的引进不产生显著的影响作用。为什么会出现这种现象呢?是高新技术确实没有对中国地区生产效率的提高产生实质的作用呢,还是我们在模型设定时遗漏了相关因素从而导致了估计偏误的产生?

表2 引入不同溢出渠道的中国地区劳动生产率因素分析,扩展模型

前文已指出,从对区域劳动生产率的影响指标看,除了有来自国外先进知识与技术的溢出性影响外,不同区域的知识资本也可能存在着相互的溢出性影响,从而出现一些地区的R&D投入对另一些相邻地区的劳动生产率产生影响的情况。当然,这种知识资本的空间溢出效应可能与地区间的距离有着较大的关系。为了考察可能存在的不同距离带来的影响,我们在引入地区间知识资本溢出性变量时,将式(8)中的距离衰减系数γE从小到大设定成几个不同的值来测算。表2第(2)栏给出了相应的估计结果。

表2第(2)大栏的估计结果显示,无论设定较高的距离衰减系数,还是设定较低的衰减系数,当进一步引入中国不同省区间的知识资本溢出变量后,该变量对地区劳动生产率的正向影响最大且非常显著。地区间知识资本溢出变量的弹性值在0.223~0.248的范围内,比其他任何因素的弹性值都大。这意味着相比于国外技术溢出渠道,中国地区间知识与技术的溢出对地区劳动生产率的提高起着更大的作用,而这一点在过去的研究中往往被忽略了。[注]过去的研究更多地关注了来自国外技术溢出渠道对中国内资企业效率变化的影响。参见路江涌(2008)。当引入国内不同地区间知识与技术的溢出效应后,国外不同渠道技术溢出的影响也有所改变:在劳均FDI的积累仍然对地区劳动生产率起着重要的促进作用的同时,高新技术的进口对中国地区劳动生产率的影响变得显著了。相对于未引入国内不同地区间知识资本溢出效应的模型,引入该效应的模型是一个更“一般”的模型,因此更能反映中国的实际情况。[注]计量经济理论表明,包含更多变量的“一般”模型,更不会产生“遗漏相关变量的偏误”。参见Greene(2003)。另一观察到的变化是,虽然当地区间距离衰减系数较大时,普通技术品的进口对地区劳动生产率的影响仍然显著,但当地区间距离衰减系数较小时,这一影响似乎不再显著。当然,本文虽然选择了不同的距离衰减系数来测算地区间知识资本的溢出效应,但我们并不知道适合中国实际的系数值,这也是这一方法的缺点。同时,前文已指出,按距离法构造的中国不同地区间的空间权矩阵可能没有全面地刻画中国地区间的空间关联特征,而投入产出法构造权矩阵则可能提供更真实、全面的信息。

3.3 吸收能力重要吗?——引入投入产出空间关联信息

正如在前文中所述及的,一个地区的吸收能力对该地区有效获取国外先进技术与知识起着非常重要的作用,当然它对获取国内其他地区的知识溢出也是不可或缺的。如果中国各地区劳动生产率的提高也离不开对来自国内外溢出的技术与知识的吸收能力的话,那么在计量模型的设定中就应该加入这一因素,否则仍会产生遗漏变量的偏误。已有的研究文献表明,对来自外部的先进技术与知识的吸收主要是通过劳动者来完成的,人力资本的水平决定了吸收能力的大小,因此,本文仍主要通过引入人力资本与国内、国外技术与知识溢出变量的交叉项来进一步考察吸收能力对地区劳动生产率的影响。

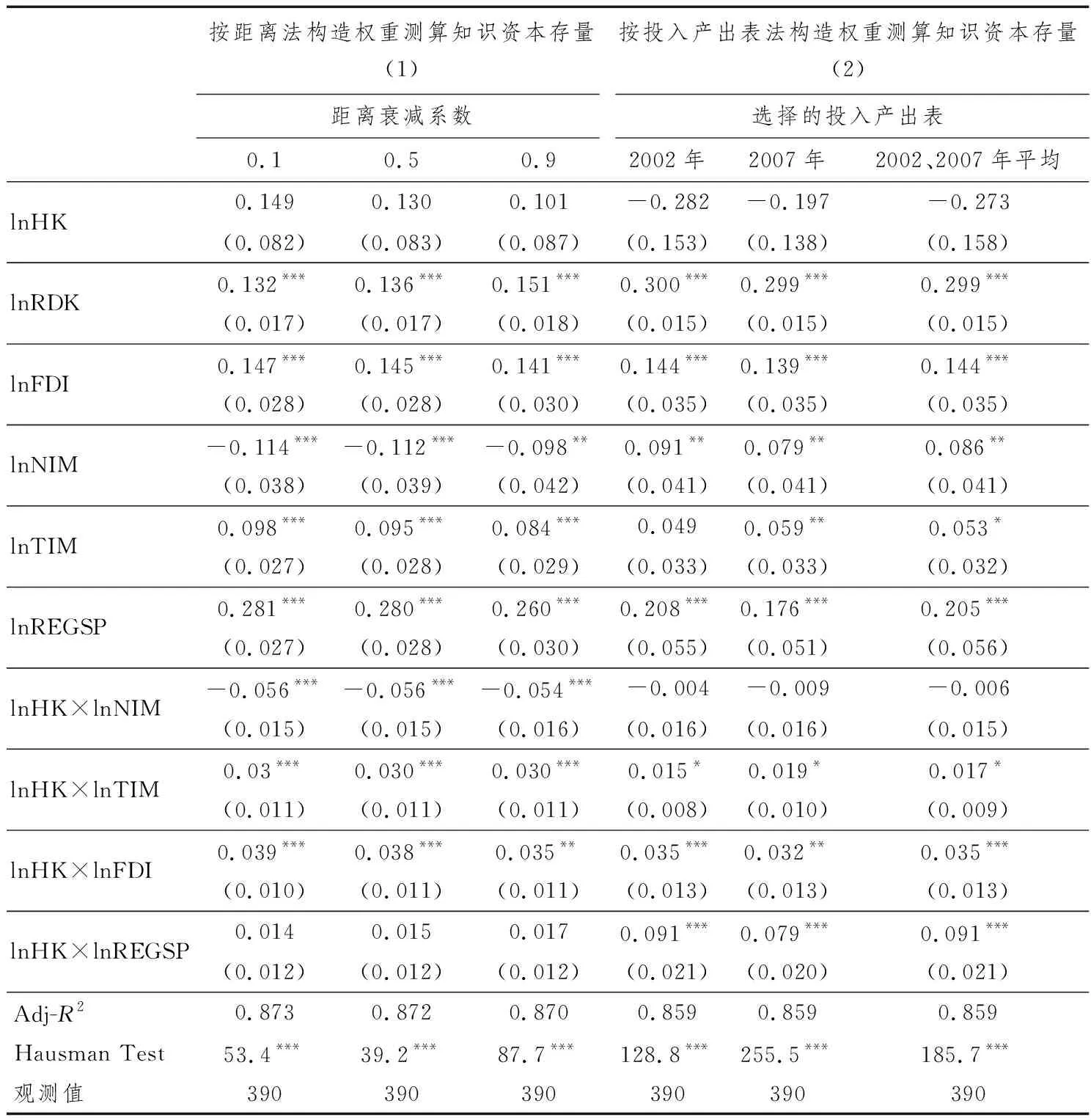

表3给出了进一步引入吸收能力后,各因素对地区劳动生产率产生影响的固定效应估计结果。表中第(1)大栏中知识资本的溢出效应指标仍然依据地区间不同的距离衰减系数进行测算,但正如上文所述,该方法有其固有的缺陷。为此,本文再次以中国地区间投入产出表提供的信息构造地区间的空间权矩阵,并以它为依据测算地区间的知识资本溢出指标。由于我们的考察期内只有2002年与2007年编制的中国30个省区的地区间投入产出表,因此,本研究分别以2002年、2007年的地区间投入产出表测算了相关权重,并计算了这两个年度的平均权重。表3中第(2)大栏列出了依据2002、2007年以及该两年的平均权重测算知识资本地区间溢出指标后的估计结果。

从表3的第(1)栏与第(2)栏看,无论是按地区间距离衰减系数法计算权矩阵来估计、还是按地区间投入产出表信息计算的权矩阵来估计,多数参数估计的正负方向及显著性基本一致,这表明建立的模型具有稳健性。当然,也有个别参数的估计在第(1)栏与第(2)栏中不尽一致,如普通技术品的进口则在第(1)栏的估计中不显著,在第(2)栏中显著,国内地区间溢出性变量与人力资本变量的交叉项在第(1)栏中不显著,在第(2)栏中显著为正;而普通技术进口变量与人力资本变量的交叉项在第(2)栏中不显著,在第(1)栏中显著为负。需要指出的是,第(1)栏中普通技术进口变量参数的估计以及它与人力资本变量交叉项的参数估计同时为负,这可能是它们之间有较强的共线性所引发的。[注]该两变量的相关系数高达-0.932。而在第(2)栏中则未出现这种情况。考虑到距离衰减系数法所固有的缺陷,我们下面的分析主要依据第(2)栏的第3列的估计结果展开,它采用2002、2007年权矩阵的平均值计算地区间知识资本溢出指标。

表3 吸收能力与溢出效应,扩展模型

与表2相比,进一步引入吸收能力指标后发现,普通技术商品的进口仍然是促进中国地区劳动生产率提高的渠道之一,但人力资本与它的交叉项并不显著;高新技术商品的进口在10%的显著水平上对中国地区劳动生产率的提高发挥着正向的促进作用,同时它与人力资本的交叉项在10%的水平上显著。上述特征意味着从地区层面看,中国在20世纪90年代中后期以来,虽然普通技术商品的进口提升了中国各地区的劳动生产率,但人力资本的高低并不影响各地区对进口的普通技术的消化与吸收。换言之,中国各地目前的人力资本水平已经完全能够消化、吸收进口的普通技术,并将其转化为现实的生产力。但从高新技术商品的进口看,它一方面也是中国各地区提升生产效率的渠道之一,另一方面,人力资本的提升能够帮助各地区更有效地消化、吸收进口的高新技术,进而促进地区劳动生产效率的提高。也就是说,如果进口相同的高新技术产品,那些拥有更高人力资本的地区其劳动生效率提升的幅度将会更大。

表3的估计结果显示,引入吸收能力后,FDI的影响仍然是显著的,表3第(2)栏的估计结果表明,FDI存量的弹性值约为0.299,意味着中国各地区的人均FDI存量每增加10%时,地区劳动生产率将平均提升2.99%,该估计值既比地区劳动生产率关于普通商品进口弹性值0.086大,也比关于高新技术产品进口的弹性值0.053大,可见中国在过去更多的是通过FDI的积累来促进技术进步并提高地区生产效率的。许多研究也都发现FDI对中国技术进步的促进作用强于进口贸易,如李平等(2007)的研究发现来自FDI的溢出对中国自主创新的贡献度总体上看显著为正,而进口溢出的总体产出弹性显著为负;赖明勇等(2005)的研究也表明以外商直接投资为传递渠道的技术外溢效果要高于进口贸易的技术外溢。当然,FDI往往以办厂、提供机器设备等大型固定资产的形式出现,因此FDI的流入在影响着中国FDI引入地区的知识与技术水平之外,更多的是提高了FDI流入地区的管理水平,后者可能对中国劳动生产率的提升更有帮助。由于FDI的这种特性,使得FDI与地区人力资本的交叉项也对地区生产效率具有显著的正向影响,即在相同FDI流入的条件下,那些人力资更高的地区将有着更大幅度的劳动生产率的提升。

下面,我们再将目光转向吸收能力对区域内知识与技术的溢出效应上来。表3的结果显示,当引入吸收能力后,一方面,各地区的知识资本的增加仍然对地区劳动生产率的增长有着显著的正向影响作用,另一方面,地区间知识资本的空间溢出效应也是显著的,其弹性值在0.205左右,已经接近于各地区内部知识资本的弹性,表明来自区外的R&D投入所产生的溢出效应已经是一支不可忽视的促进地区劳动生产率提升的力量。同样地,人力资本与中国不同地区间知识资本溢出的交叉项也通过了1%水平下的显著性检验,表明人力资本的提高能够促进对来自国内其他地区所溢出知识与技术的吸收及转化,面对相同的来自其他地区外溢的知识技术,那些拥有较高人力资本的地区将有着更强的吸收与转化能力,并能更大幅度地提升这些地区的劳动生产率。

上述的分析表明,吸收能力是影响国内、国外知识与技术溢出效果的一个重要因素。当然,表3的估计结果显示出,lnHK×lnREGSP的参数估计为0.091,lnHK×lnFDI和lnHK×lnTIM的参数估计分别为0.035和0.017,可见在当前中国各地区的人力资本条件下,对来自国内溢出的技术与知识的吸收与转化能力更强一些,意味着国内的先进知识与技术比国外的先进知识与技术更容易在不同地区间得到扩散与吸收。这里一个可能的原因是中国与国外的先进技术有着更大的差距,在人力资本总体水平不高的情况下,对国外更为先进的技术的消化与吸收就会更差一些。这也进一步映证了Carr et al. (2001)的观点:技术差距影响着发达国家与发展中国家间的贸易与投资,以人力资本为基础的吸收能力对国外先进技术溢出效应的发挥更为重要。

4 结论和政策启示

中国自改革开放以来经济增长的“奇迹”业已引起国内外的广泛关注与研究。然而,过去的研究更加注重国际贸易与外商直接投资对中国经济增长以及生产效率提升带来的影响,知识资本以及来自国内知识与技术溢出的潜在影响并没有受到足够的重视。本文基于区域经济发展的视角分析了区域内知识资本、人力资本以及来自区域外知识、技术的溢出对中国区域劳动生产率的影响, 并得到了如下三个主要的研究结论:(1)从地区内部看,中国国内研发资本投入已成为提升国内自主创新、提高地区劳动生产率的主要动力来源,但人力资本由于种种原因并未独立地对地区劳动生产率的提升产生显著的影响。(2)从来自外部的溢出效应看,国际技术溢出的两个渠道与国内知识与技术的溢出都对地区生产效率的提升有着显著的正向影响,尤其是国内不同地区间的知识溢出对地区劳动生产率提升的弹性要大于FDI或进口的溢出弹性。当然,在FDI与进口的溢出性影响中,FDI的溢出效应更大一些,而在普通技术进口与高新技术进口的溢出性影响中前者的溢出效应又比后者大。(3)虽然地区的人力资本水平并未独立地对地区生产效率的提升发挥显著的影响作用,但它却是影响地区吸收能力的重要因素。近年来,中国地区人力资本水平显著促进了国内自主研发和FDI的溢出性影响的有效发挥,同时也增进了高新技术进口的溢出效应,但对普通技术进口的溢出性影响没有明显的促进或抑制作用。

本文的结论对于中国各地区加强自主创新、提升生产效率具有重要的启示。首先,国内的自主研发投入不仅能够独立地推动地区生产效率的提高,而且可以通过溢出性影响对地区生产效率的提升发挥间接的促进作用。因此,国家和地区对自主研发投入的决心不能动摇,国家与地方政府可通过税收减免、金融支持等措施引导和鼓励当地企业主动增加科技研发投入,增强自主研发的强度和创新动力。这不仅是各地区民族产业在与外资竞争中成长、壮大的核心竞争力,更是各地区生产效率提升的最为重要的动力源。

其次,需要关注不同国际技术扩散渠道对不同地区技术进步与生产效率提高的影响差异。 目前FDI与普通技术产品的进口仍是独立影响地区生产效率的重要国际路径,地方政府仍需给予应有的重视。高新技术产品的进口独立地看并没有FDI及普通技术产品进口的溢出效应强,目前还不应该成为所有地区重点关注的溢出渠道,对中西部欠发达的地区尤其如此。

再次, 注重提高人力资本水平, 它虽然不影响普通技术进口的溢出效果,但却对高新技术进口、FDI以及来自国内其他地区的溢出效应的最终效果产生重要的影响。各地区仍需进一步加大教育投入,尤其是高水平人才的培养,避免人力资本不足对地区生产效率的提升形成瓶颈制约。这里需要强调中国东南沿海发达地区,这些地区有着更高水平的人力资本,复杂技术与高新技术进口的溢出效应能发挥更大的效果,这些地区也应成为未来中国进一步加大高新技术进口的领跑地区。