身体意象失调的成因:基于“镜中自我”的视角*

李晴晴 刘 毅

身体意象失调的成因:基于“镜中自我”的视角*

李晴晴 刘 毅

(武汉大学哲学学院心理学系, 武汉 430072)

身体意象失调指个体对身体的消极认知、消极情感体验和相应的消极行为调控。“镜中自我”理论提出他人的态度和评价就像一面“镜子”, 我们从“镜”中得以认识自己。依据此理论, 身体意象失调的外部原因主要在于初级群体给予的消极性真实评价和次级群体给予的多样性真实评价, 内部原因主要在于主观想象评价的恐惧和主观知觉评价的偏差。未来研究应进一步加强对失调源头的深度探索, 拓展以社会兴趣为轴的干预策略, 注重面子文化下他人取向的基底性影响, 以此缓解失调不断加剧的现状, 促进失调者的良性转化。

身体意象失调; 镜中自我; 真实评价; 消极教养; 社会兴趣

1 前言

1.1 身体意象失调的概念及影响

身体意象失调(body image disturbance, BID), 又称负面身体自我(negative physical self, NPS), 或者身体不满意(body dissatisfaction, BD), 主要是指个体对身体的消极认知、消极情感体验和相应的消极行为调控(王玉慧, 吕振勇, 陈红, 吴双双, 肖子伦, 2016)。身体意象失调位于身体意象的消极方向之上, 偏离了正常的身体意象, 与积极性身体意象相对立。有研究者以其具有生理(如神经性厌食)、心理(如焦虑情绪)或行为(如节食)三方面的表现特征来加以理解(Zanetti, Santonastaso, Sgaravatti, Degortes, & Favaro, 2013)。总的来说, 身体意象失调是一个多维度、多层次的系统, 主要包含了两个层面:一是在失调内容上, 具有认知、情感和行为三个方面; 二是在呈现形式上, 涉及到身体的整体以及身体的各个不同部分(如身高、相貌、体型、肤色等)。多数研究表明, 在女性群体中, 身体意象失调已成为很普遍的现象(Vartanian & Dey, 2013), 而男性也日益呈现出身体意象失调的趋势(Cacioli & Mussap, 2014)。

身体意象失调所引起的消极影响主要体现在四个方面。一是对整体自我的影响, 身体意象失调会导致个体的低自我价值感、自我否定以及较低的自尊水平(Feragen & Stock, 2016)。二是对社会生活的影响, 研究表明, 身体意象失调的个体, 一般生活满意度较低, 生活质量降低, 并且多具有人际关系的烦恼, 持有社交回避的倾向(Maphis, Martz, Bergman, Curtin, & Webb, 2013)。三是对情绪体验的影响, 身体意象失调者的情绪感受多以抑郁、焦虑和恐惧等负面体验为主(Gillen, 2015)。四是对身体管理的影响, 身体意象失调亦是饮食失调、过度节食、进食障碍或厌食障碍、药物滥用等一系列不健康管理行为的有效预测指标(Valls, Bonvin, & Chabrol, 2013)。

1.2 身体意象失调的成因

由于身体意象失调的消极影响泛及知情意行的各个层面, 故而目前有大量的研究试图去探索身体意象失调的原因, 除了个体客观的先天生理因素所带来的影响之外, 在原因的探讨上主要包含着两条路线。一条路线侧重于外部社会环境的影响, 比如社会文化理论认为, 社会文化对“颜值”的崇尚, 以及其苛刻的、单一的审美标准, 会经由父母、同伴和大众媒体等媒介, 给予个体巨大的外貌压力, 对个体的身体关注和身体不满产生重大的消极影响(Keery,Van, & Thompson, 2004; Rajagopalan & Shejwal, 2014), 女权主义理论则认为, 女性会通过社会学习, 而将身体外表等同于全部的自尊, 并且认为其是自我价值感的唯一来源, 此种信念, 会使其面临着极大地自我客体化的风险, 并易于将外表吸引力与各方面的成功密切相联, 而此种现象则属于一种系统化的社会现象(Gilbert & Thompson, 1996; Lindner, Tantleff- Dunn, & Jentsch, 2012)。另外一条路线侧重于个体内部主观加工的影响, 比如信息加工理论认为, 个体内在的自我图式中, 本身所积聚的认知偏见, 并进而在现实生活中的不断引发和增强, 是失调的根本来源(Altabe & Thompson, 1996; Jung & Lee, 2010), 认知−行为理论则认为, 身体意象的建构和发展之所以存在着个体差异, 是由于形成于个体心理内部的主观身体意象的体验, 超过了现实生活中的客观体验(Kearney-Cooke & Tieger, 2015; Shontz, 1970)。

由上述各种理论对失调原因的探讨可以看出, 首先, 上述原因虽然各有立足和特色, 但十分零散, 均采用单一型的视角进行解释, 过于片面, 而失调原因自身是一个十分复杂的系统, 需要一个较为完整的内外体系, 才能对其进行全面丰富的解释。其次, 上述原因在对失调进行解释的过程中, 多从宏大性视角出发, 并未重点关注外在环境因素与内在主观因素究竟是如何作用于个体的具体途径。第三, 上述原因更多基于静态化的视角进行探讨, 并未着重探讨身体意象失调得动态化的发展过程, 进而使我们无法内窥身体意象失调的细微起源和运作变化。最后, 上述原因并未立足于自我的视角, 并未深入至自我建构的本源, 因身体意象失调, 其根本上是在自我的形成中, 在个体对身体自我进行认识的途径中, 不断遭遇负面障碍, 从而产生对身体自我的负面认知。而从失调原因的本源——自我建构出发, 可以发现理论众多, 其中, Cooley (1940)的“镜中自我”理论具有十分重要和基础的地位, 其认为人们在感觉自身时, 是以他人的态度为镜, 也即是说, 他人的态度和反应是我们认知自身的重要来源。在此, 十分关键的是, 他人的态度和反应, 一方面本身即是社会文化最直接地表达和呈现, 同时也是在社会文化的染缸内形成, 另一方面也是个体内部主观过滤器和主观工作模型形成的重要因素, 也即是说, “镜中自我”的理论中恰好蕴藏兼融外部原因和内部原因两条路线。故而, 本文以对身体意象失调原因的系统性整合和根本性源头的探索为出发点, 基于“镜中自我”理论的崭新视角之上, 来重新梳理和审视身体意象失调的原因, 并依据此理论, 提出了未来探索中急需关注的研究方向, 以帮助失调者从困境中得以脱离。

2 镜中自我

2.1 镜中自我的内涵及来源群体

人们获得自我认识的一个十分重要的方式便是观察他人对自己的反应。19世纪末20世纪初的美国社会学家Cooley, 在其“镜中自我 (looking- glass self)”的理论中, 最先生动明确地表达了这一观点。其主要强调了个体所感觉到的自我, 是在与社会的互动中形成的。具体来说, “镜中自我”主要是指个体在与周围人地交流互动中, 获得了其他人对自己的看法和评价, 而这些看法和评价就像是一面镜子, 使个体得以从“镜”中认识自己、评价自己, 获得自我现实的影像、应该的影像和理想的影像。总结来说, 他人的评价, 是我们自我形成的必然途径, 而我们的自我里则充满了他人的意见。

Cooley提出, “镜中自我”的具体形成, 主要来源于两个群体。一是初级群体, 又称首属群体, 主要是指以亲密的面对面的联合和交往为特点的群体, 比如家庭、朋友和伴侣等(Kjeld, 2012)。初级群体作为人性社会化的开端, 为“人性的托儿所”, 一个婴孩诞生后, 与生俱来的, 首先是一个生物人, 随着与他人之间的互动和交流, 社会性才得到充分地发展。比如家庭作为最初和最重要的初级群体, 对孩子自我感觉的形成发挥着源头般的建构作用, 孩子通过观察和体会父母对他们的评价和态度, 而不断塑造出一个最初较为模糊的自我。二是次级群体, 主要是指规模较大的, 非面对面的, 以非情感性依赖为主的团体(Kjeld, 2012), 比如公司等, 但是由于如今信息时代的飞速发展, 在次级群体中无疑增加了一个意想不到的新群体, 也即是社交网络群体。

2.2 镜中自我的形成过程

Cooley还提出, “镜中自我”的具体形成过程, 要经历三个阶段。第一, 我们对自己在他人眼中的形象进行想象, 比如想象在他人心中,其对我们的外貌是什么感觉; 第二, 我们想象这个人如何评价我们, 比如想象他人对我们长相的评价会是什么样; 第三, 我们因为这种想象里的判断而感觉好或者不好, 比如, 因为想象他人对我们外貌的判断是漂亮或丑陋, 而激起某些自我情感, 如骄傲或羞辱。由上述形成过程的三个阶段可以看出, 个体头脑中的主观想象和主观判断, 决定着我们对自我的情感, 决定着我们的自我是感到自豪还是羞愧。虽然Cooley的模型具有十分明显的现象学特性, 但是却提供了自我形成的一个必经环节——主观的内部加工。

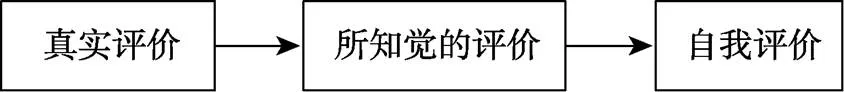

Kinch (1963)在此基础上, 试图进一步将上述思想加以推进和整合, 他把这些思想运用在了人们关于自身的想法究竟是如何发展的问题上。具体来说, 包含着三个阶段, 或者说三个成分:第一, 他人对我们的真实想法是什么(他人的真实评价); 第二, 我们对这些评价的知觉(我们知觉到的评价); 第三, 我们自己关于我们外貌的想法(我们的自我评价)。其提出的反射性评价模型如图1所示(Kinch, 1963)。

图1 Kinch的反射性评价模型

由此模型可知, 他人的真实评价作为最初源头的重要性, 换句话说, 即是初级群体和次级群体所发出的评价, 对自我建构的关键作用。而群体的态度传递出的恰是外部社会文化的价值观和审美标准, 而这即是自我形成的另一个必经环节——外部的社会环境。

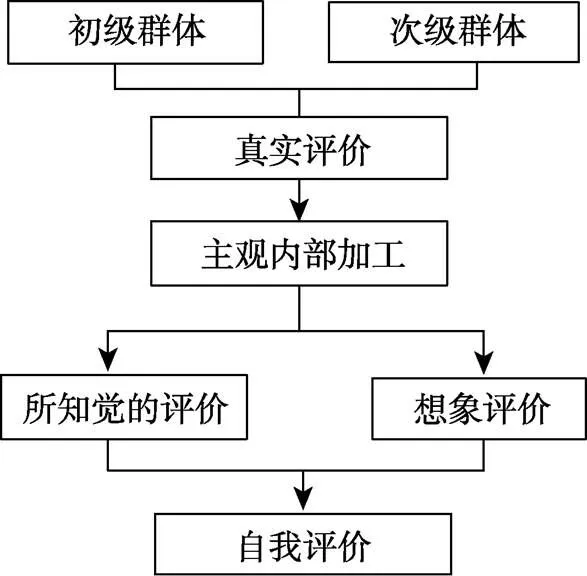

但在真实评价与所知觉的评价之间的关系连接中, 需补充更细致的过程。首先, 通过以往大量针对真实评价与所知觉的评价之间的关系的检验发现, 真实评价与所知觉的评价之间, 可能会受到第三变量的影响, 从而产生虚假性联系(Kenny & Depaulo, 1993)。其次, 图1的Kinch的模型中, 并没有明确地把Cooley的主观的内部加工和想象评价放入其中, 而这却是十分重要的环节。因为一旦初级群体和次级群体所发出的真实评价, 使得人们关于自我的看法开始慢慢成型, 即使人们依然具有主动性和选择性, 但是这些成型了的看法, 将好似在人脑中生成了一个“图式”, 转换成了一个“工作核心处理器”, 无时无刻不在影响着人们选择和解释新信息的方式, 也即是在影响着其知觉真实评价的方式(Jung & Lee, 2010), 故而可能导致客观的真实评价是相同的, 而经过个体不同的主观内部加工之后, 所知觉到的评价和想象中的评价却是“千姿百态”的, 进而导致自我评价也差异甚大。由此可知, 更细节化的反射性评价模型应补充如图2所示。

图2 细节化的反射性评价模型

3 失调外因:初级群体和次级群体

依据上述“镜中自我”的细节化反射性评价模型可知, 导致身体意象失调的关键外部原因在于, 初级群体和次级群体所发出的真实评价, 对个体自我的最初积极构建所产生的负面阻碍。初级群体中的重要他人, 主要包括家庭成员(父母等)、同伴以及伴侣。次级群体虽然不如初级群体发挥着源头般的关键作用, 但是网络时代的飞速发展, 所附带而出的社交网络群体, 也正在逐渐发挥着十分重要的催化作用。

3.1 初级群体之父母

父母作为初级群体中最重要的一部分, 对个体身体意象的建构具有很大的启蒙作用和引导作用。个体从进入父母角色的那一刻开始, 便会对自己胎儿的长相产生理想的预期, 当胎儿出生后, 如果其长相和父母的期望并不相似, 或差异甚大, 那么父母在面对婴儿时,其所表现的态度可能会不自觉地便包含有某种排斥感(Cash & Pruzinsky, 2002)。随着孩子的成长, 父母往往会在无意之中, 便会透露出对孩子身体方面的负性评价, 比如对孩子体型、体重、身高和饮食上的负性评论, 孩子开始从父母这里知觉到关于外貌的压力, 他们可以很敏锐的觉察到父母对他们外貌的不满以及相应而来的消极评价, 而父母对自己发出的这些评价往往十分不经意, 觉得并不会有什么影响, 但是这些评价却成为孩子建构身体意象的最初来源(Schaefer & Blodgett, 2014)。细致来说, 母亲对其自身体重的抱怨, 对其自身相貌的不满以及所采取的节食行为与女孩的身体不满意具有显著的正相关关系, 反之, 母亲对其自身外貌的积极评论也会与女孩的身体满意度等呈现显著的正相关关系; 而父亲则更多地对男孩的身体自我价值感有较大影响, 总结来说, 父母在孩子外貌方面和自我外貌方面, 越是频繁和强烈地发出以批评性和挑剔性为主的评论, 孩子参与不健康的饮食控制的可能性越大, 身体意象越偏向于消极(Michael et al., 2014)。

3.2 初级群体之同伴

随着个体踏入学校, 同伴便开始成为影响个体“外貌认识”的重要群体, 群体知觉和群体态度将成为一面十分重要的镜子, 对个体的身体意象的建构和发展产生巨大作用。相关研究表明, 被同伴嘲笑外貌的经历越多、越严重, 个体的身体不满意度会越高, 身体意象越消极(Michael et al., 2014)。但不幸的是, 儿童时期, 个体外貌被同伴嘲笑的概率很高, 细致来说, 对女孩们而言, 其多具有被异性同伴嘲笑外貌, 并给其起绰号的经历, 而此绰号多是在形象体现其外貌特征, 嘲笑的内容可能包括身高、体重、体型和五官等各种细节化特征, 10岁以后, 被同伴嘲笑外貌的经历仍然会对青少年女性的自我外貌评价和抑郁症状带来显著的负面影响(Mccabe, Ricciardelli, & Karantzas, 2010), 而对男孩们而言, 其对肌肉的过度追求, 则可能与同伴对其外貌进行嘲笑的过往经历具有很大关系(Slater & Tiggemann, 2014)。进一步细致探讨发现, 部分嘲笑者认为自己只是在拿被嘲笑者的身高或体重开玩笑, 但被嘲笑者在感知这种玩笑时, 多认真地以为这就是事实, 并因此可能发展出负面的身体自我, 因此, 尽早的发现儿童曾/正遭受同伴外貌嘲笑的经历是十分必要的, 可以此防止情绪困扰的进一步发展, 进而及早防止其身体意象的失调(Feragen & Stock, 2016)。

3.3 初级群体之伴侣

随着个体步入恋爱阶段, 个体获得自我认识的很大途径便开始来源于身边最亲密的伴侣。亲密伴侣对个体外表方面的知觉和反馈将会对个体的身体意象的发展和变化产生巨大影响, 因为情人眼里出西施, 浪漫关系本是保护女性心理健康和身体健康的重要因素, 也是可使女性可以重获身体自信的关键因素(Pole, Crowther, & Schell, 2004)。但是研究表明, 在婚姻关系中, 丈夫对其伴侣身体尺码(体形)的态度, 会呈现出更多的不满意, 这部分反映了丈夫对自己妻子外貌的看重和强调, 而身体尺码则只是妻子外貌的表现形式之一(Paap & Gardner, 2011)。细致来说, 日常生活中, 丈夫对妻子外貌某一部分的不满和消极评论会扩散化的影响到妻子对自我外貌的总体负面评价(Oh & Dmhorst, 2009), 甚至在控制了身体质量指数(BMI), 以及其他家庭评论所带来的影响后, 丈夫对妻子外貌的消极评论, 依然可以极大程度上影响妻子的身体不满意程度, 并且如果丈夫与妻子之间缺乏积极的沟通模式, 丈夫选择“冷暴力”的态度与妻子进行交流, 将会更大程度上加重妻子的身体不满意(Paap & Gardner, 2011)。反之, 妻子对丈夫的身体批评也会明显影响到丈夫对其自身身体意象的消极描绘(Oh & Dmhorst, 2009)。总的来说, 伴侣间关于外貌的交流和评论会同时影响双方的身体意象, 他们是彼此在外貌方面的镜子, 互相照映。

3.4 次级群体之社交网络

社交网络的飞速发展, 以令人意象不到的形式, 给予如今的青少年以无数的镜子来审视自己的外貌。2013年, 被称为全民自拍之年, 在社交网站发布自拍后, 与之相伴随而来的是每一张照片的赞与否, 每一个评论的褒与贬, 这直接反映了网络群体对个体外貌的多样反馈和表达。由此可以看出, 社交网站不仅给个体提供了一个理想的自我呈现空间, 而且个体自我呈现的内容还将拥有广泛的受众, 个体的外貌呈现也会得到更多的放大化的关注, 并面临着随时被他人给以评价的可能性(Miltner & Baym, 2015)。因此, 社交网站的使用, 将会明显增加个体获得外貌评论的丰富性, 使个体更可能面对多种不同“镜子”的照映, 进而会引发两种使得身体意象失调的因素。一是自我客体化的风险增强, 研究表明, 社交网站中的自拍会通过增加个体获得外貌评论的频率和丰富性, 来进一步增强个体自我客体化的风险(Ma & Smith, 2015)。也即是说, 个体的思想在这种多面镜的持续反馈下, 将更容易分化出两个自我, 个体将会以一个他人的视角, 来不断审视和评价自己的身体外貌, 从而将身体物化, 进而导致自我客体化。自我客体化的女性将会持续的以他人的视角来监控和评判自己的身体(Stice, Rohde, Durant, Shaw, & Wade, 2013), 进而引起更为消极的身体意象, 并以身体羞耻(body shame)、进食障碍(eating disorder)和性功能障碍等形式表现出来(Tiggemann & Andrew, 2012)。二是自我概念的混乱增强, 根据Erikson (1994)的心理发展理论, 青春期的主要任务是建立自我同一性, 进行自我概念(个体对自己的知觉和认识)的整合, 其发展危机是同一性角色的混乱, 而依据“自我概念的分化假说”, 互联网的使用, 因使人们极其容易面对人和思想的多种可能性, 从而将使个体很容易塑造出多种可能自我, 并碎片化其人格, 进而使个体面对自我概念无法整合的风险, 即引起自我概念的混乱或者不清晰(Valkenburg & Peter, 2011)。已有研究表明, 网络使用强度越高的个体, 其自我概念的清晰性水平越低(Israelashvili, Kim, & Bukobza, 2012), 而自我概念的清晰性水平越低, 则越可能产生消极的身体意象, 导致对身体形象的不满意, 比如脸书(Facebook)等社交网站的使用时间和瘦身理想的内化(internalization of the thin idea)、体型控制(body surveillance)以及瘦身倾向(drive for thinness)明显相关(Tiggemann & Slater, 2014)。这其中的内部机制可能是源于具有低清晰度自我认识的个体, 本身便无法确认自己是什么样子, 因此也就更加容易受到不同评论和反馈的影响, 更加容易进行“完美外貌”的内化和认同, 并且参与更多的上行性社会比较, 此种比较方式将多使个体明显低于比较目标的水平, 故而会使个体对身体自我的评价变得非常消极(Arroyo, 2014)。

4 失调内因:想象评价和知觉评价

依据上述“镜中自我”的细节化反射性评价模型, 身体意象失调的关键内部原因在于, 主观内部加工所导致的想象评价之恐惧与知觉评价之偏差, 对个体身体自我的积极构建所产生的负面阻碍。

4.1 想象评价之恐惧情绪

依据“镜中自我”的形成三阶段, 个体在头脑中完成的“想象三部曲”, 即个体主观性的想象评价, 将对个体的自我建构发挥着重要的作用。而由于在此之前, 个体所经受的, 来自初级群体的评价具有消极性, 来自次级群体的评价具有丰富性, 此二者会导致个体一方面所想象的评价内容以负面性和威胁性为主, 另一方面则会惧怕评价本身, 这两者可协同导致个体的情绪以恐惧和焦虑等负面体验为主。负性情绪体验不但与身体知觉的偏差密切相关, 易导致体型夸大性过胖等负面性知觉(Wong, 2010), 而且也将引发更强的身体关注度以及相应的消极行为管理, 比如以催吐、节食、服用泻药、减肥药等方式来控制体重(Chang, Lee, Chen, Chiu, Pan, & Huang, 2013)。此种体验, 最终导致知情行三者发挥着协同化的作用, 使个体陷入一种强烈的身体不满意的恶性循环之中。

4.2 想象评价之回避行为

身体意象失调者, 为了对付这些令人不快的想象中的身体意象, 多会采取相应的策略, 来处理那些威胁他们身体意象体验的想象评价, 而回避策略由于可以直接避免他人对自己外貌进行的真实评价, 故而是大多数身体意象失调者会首先选择采用的(Cash, Fleming, Alindogan, Steadman, & Whitehead, 2002), 这种策略在行为方面, 便是以社交回避的形式表现而出。研究表明, 现实衣服尺码与理想衣服尺码存在较大差距, 也即是对自己现实身形不满意的女性个体, 会产生各个方面的社交回避行为和身体呈现方面的回避行为(Petroff, Martz, Webb, & Galloway, 2011)。超过一半的肥胖女性会选择回避健康护理, 原因便是在于她们主观的想象恐惧, 她们害怕别人会告诫自己“你需要减肥”的负面反馈; 还有女性会选择回避参与体育锻炼, 即使体育锻炼是帮助她们塑造身形的良好途径, 但是要去面对她们想象之中的他人的嘲笑, 将更为艰难(Drury & Louis, 2002); 也有女性直接避免穿任何修身的衣服, 以避免头脑中关于“他人对自己的身形会具有负面的评价和反馈”的想象恐惧(Reas, Grilo, Masheb, & Wilson, 2005)。总的来说, 在一些会突出或者强调身体外貌方面的场合和事件, 比如去游泳池, 去购买衣服、在公共场合吃东西、和其他人呆在一起、从事一些社交活动、参与一些会面对公众的挑战性活动、恋爱关系中的性亲密等都可能使其拒绝参与, 直接选择回避(Maphis, Martz, Bergman, Curtin, & Webb, 2013)。这种主观的对想象评价的恐惧, 对个体所发挥的命令式威力简直无孔不入, 使其基本选择“宅”的生活方式, 而回避行为也等同于使个体直接拒绝掉了三种原本可以缓解身体意象失调的途径:一是获得与外貌有关的积极反馈; 二是通过参与社会活动, 扩展对身体自我的客观认识; 三是从客观上, 得以改善形体外貌的有效的身体管理。

4.3 知觉评价之偏差

若个体一直遭受的来自初级群体和次级群体的真实评价多是消极的, 将会导致个体内部形成消极的“身体图式”, 进而导致其在知觉外部的真实评价时, 会以“黑色眼镜”视之, 也即会产生对外部真实评价的知觉偏差, 这种偏差具体体现在三个方面。一是对社会标准的知觉偏差, 国内一项针对正常女大学生群体的研究表明, 女大学生主观感知的体重标准与男性所欣赏的体重标准之间的偏差性达到了1.49, 具有显著性水平, 也即是说, 女大学生对社会标准存在着过度知觉的倾向, 其认为他人在感知自己的身体质量指数(BMI)时, 会以很高的标准和要求来衡量, 会认为自己非常胖, 即使外部群体的真实评价远不是如此(周璠, 石岩, 2014)。此种对社会标准的知觉偏差, 使得个体的现实自我与应该自我、理想自我的差距增大, 进而促使其更易陷入身体意象失调之中。二是对不一致评价的知觉偏差。当个体接收到的评价与其负面身体图式不一致时, 易使其出现各种知觉偏差。已有研究发现, 在外界态度上, 存在负面身体图式的个体易把外部的中性评价知觉为消极评价, 高身体担忧者会将模糊刺激作为胖的解释, 而低担忧者则将其作为瘦的解释(Williamson, Perrin, Blouin, & Barbin, 2000), 而当身体不满意的个体, 有机会选择新的信息或遇到新的评价, 来检验或修正负面身体自我图式的假设时, 他们依然会倾向于仅仅知觉到那些与负面身体图式相一致的评价, 而忽视和漏掉那些与负面身体图式不相一致的积极评价(Glauert, Rhodes, Fink, & Grammer, 2010), 但是他人积极的反馈却是提升个体积极身体自我的十分重要的因素, 此种对不一致评价的知觉偏差, 等同于使个体陷入和停留在一个黑暗又封闭的困境之中, 自我封锁, 无法逃脱。三是与人格特质相连的知觉偏差。身体意象失调者倾向于将身体信息的评价与各种消极的人格特质评价相联系, 他们更可能会对社会情景中出现的客观身体评价和人格评价, 进行有偏差性的知觉。比如其会在知觉“肥胖”的评价时, 同时赋以“坏”、“糟糕透顶”和“不自控”之类的消极知觉(Williamson, Perrin, Blouin, & Barbin, 2000); 会在知觉到“矮”的评价时, 同时赋以其“社会地位低下”、“不成熟”和“自卑”等消极知觉(Fowler et al., 2012); 会在知觉到“不漂亮”的评价时, 同时赋予其“社交性差”、“更愚笨”和“更没有能力”等消极性知觉(Lorenzo, Biesanz, & Human, 2010), 反之, 当身体意象失调者接收到“不自控”、“不成熟”和“更愚笨”等人格特质的评价时, 其可能会知觉为, 他人是在指自己太胖, 太矮或太丑, 这种把任意人格评价都与身体意象自动相连的偏差模式, 最终进一步可能使个体困囿于外貌之中, 无法自拔。

5 问题与展望

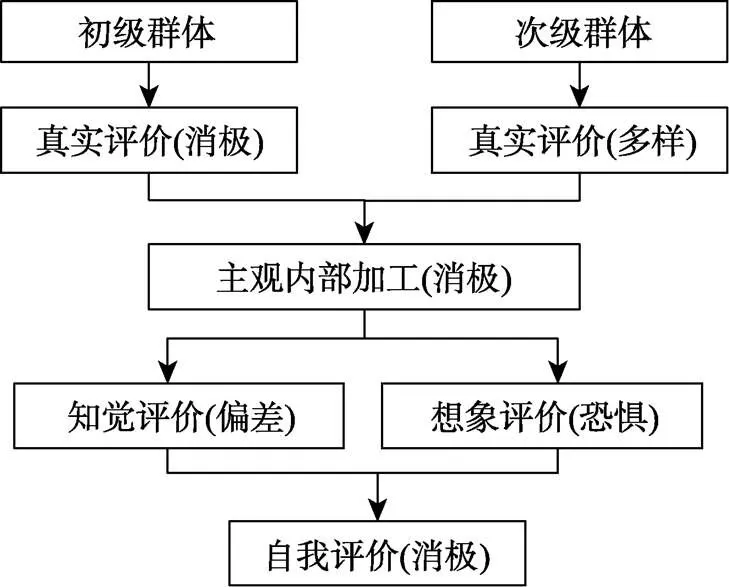

综上可知, 由于身体意象失调者所接受的初级群体的真实评价具有消极性, 所接受的次级群体的真实评价具有多样性, 而这两者协同促成失调者的主观内部加工偏向消极, 进而在知觉外部真实评价时产生偏差, 同时其想象评价充斥着恐惧情绪, 并引发社交回避行为。外部因素与内部因素的协同作用最终导致个体在身体意象的描绘上充满着黑暗的色彩, 即最终产生消极的身体自我评价, 陷入失调困境。故而, 针对身体意象失调群体的反射性评价模型, 具体应如图3所示。

图3 身体意象失调者的反射性评价模型

该模型的独特之处在于, 将身体意象失调的影响因素聚焦于具体化的评价, 即对个体身体自我的建构产生影响的关键因素在于评价, 即他人的真实评价, 个体所知觉到的评价以及主观想象的评价, 这三者共同对个体的积极自我评价产生着负面阻碍, 对个体的消极自我评价产生着极大强化, 其不再是过于宏大化的探讨外部环境因素和内部主观因素, 而是致力于挖掘外部环境因素和内部主观因素作用于个体身体意象失调的具体途径。同时, 其将外部环境因素和内部主观因素以评价的发出−接受−内化为线索系统化的贯连起来, 使其具有着一个动态化的发展过程, 不再是将二者零碎撕裂而开, 也不再是采用片面化的静态视角加以看待。另外, 该模型有助于从细微处更好的了解身体意象失调的具体运作过程, 从而更加理解失调群体与正常群体在身体意象的发展过程中是如何逐渐发生的分离和区别。最后, 整个模型立足于自我建构的根基之上, 是对以往“镜中自我”理论的运用和拓新, 其从根源处出发, 深入探讨负面身体自我的形成, 可能在于个体单一化的将认知途径全部依赖于外部评价, 并进而将自我的认知封锁于评价之中, 而缺少其它积极途径的作用, 这对干预策略的发展具有着重要启示。

但以往研究在针对评价对身体意象失调的影响的探讨上, 则关注甚少, 具体体现在以下三个方面:一是发出真实评价的最初源头——父母群体, 二是缓解知觉评价偏差和想象评价恐惧的关键策略——社会兴趣, 三是中国本土文化所强化的整体评价氛围——面子文化。

5.1 加强失调源头的深度探索

亲子关系对心理和行为的间接效应模型指出:亲子关系具有十分基础性的作用, 亲子关系是之后的同伴关系建立和发展的基础, 其中的依据在于著名的依恋理论, 幼儿在与重要他人的最初社会互动过程中, 开始建立起信任感和依赖感, 而这种情感性的感觉将会被个体内化成自我与他人互动的模型(Al-Yagon, 2011)。故而, 父母作为初级群体中引导个体身体意象形成的最初级来源, 具有十分重要的作用, 但是目前多数研究重复交叉性地指向于大众媒体, 虽然大众媒体发挥着巨大作用, 但是需追根溯源。研究表明, 有部分个体受到大众媒体的影响较少, 依然可以在媒体所展现的完美形象的冲击下, 保持着积极的身体意象(Tiggemann, 2015), 这种个体差异, 使我们应该更加关注父母在身体意象方面的教养模式以及言语互动方式。最新研究表明, 在儿童早期身体意象的社会化过程中, 首先, 在客观性的知识层面, 父母们认为身体意象仅仅是在说明客观性的外在吸引力, 而与孩子主观性的感知和自我评价无关; 其次, 在主观性的认知层面, 尽管有97%的父母清楚地知道体重和身形确实会对孩子的自尊心的发展产生很大影响, 但是有63%的父母又觉得孩子还小, 应该还不具有身体意象, 也即是, 父母们在认知信念方面存在着冲突; 最后, 在干预策略方面, 超过一半的父母认为家庭确实会对孩子身体意象的构建产生最初级的影响, 但是他们却几乎很少采取相关策略或者几乎不做任何事情来积极干预孩子身体意象的构建和发展(Liechty, Clarke, Birky, Harrison, & Team, 2016)。更多数父母在与孩子互动过程中, 选择的反而是不断给予孩子消极的评价和反馈, 此种现象表明, 父母在孩子身体意象的积极建构方面, 所具有的概念和意识还是十分落后的, 或者说是“发育不良”。故而, 针对父母对孩子身体意象的影响的相关研究是需要着重探讨的, 在孩子的身体意象方面, 父母们为什么要常常对孩子的外貌发出否定或消极的评价?该如何增加父母的“客观知识”, 使其充分意识到消极评价所引发的链条式的危害?该如何使父母具有一定的主动意识去积极采取某些有效的引导策略?如此等等。

5.2 拓展以社会兴趣为轴的干预策略

根据阿德勒的个体心理学, 具有自卑倾向或者自卑情结的儿童一般会将注意力全部集中于自己, 集中于头脑中的想象, 不论是在社会交往的过程中, 还是独处一室(Adler & Dumas, 1983)。而也正如研究表明, 身体意象失调的个体即使是在进行社会互动中, 都无时无刻不在关注和监控着自己的身体, 随时随地完成着主观的“想象三部曲”, 对他人以及社会活动似乎表现出兴趣缺失(Tiggemann & Andrew, 2012)。而积极参与人际交往, 积极投入到社会活动中去, 而不是将认知完全集中于自己, 恰是社会兴趣的主要内涵, 也恰是可缓解知觉评价偏差和想象评价恐惧的有效策略。社会兴趣的增强, 可以从两方面发挥缓解效用。一是有助于去焦点化, 即将个体的注意力和想象转移到焦点(身体)以外的其它因素上, 而不是时刻将焦点对准自己的身体外貌, 从而来减轻注意力的聚焦对个体由想象所引起的情绪和行为的强化。研究表明, 去焦点化能够有效减轻与自我相关的消极评价, 使人们更真实地评估自己, 进而减轻知觉偏差(Savitsky, Epley, & Gilovich, 2001); 二是依据自我知觉理论, 人们可以依据自己的外显行为来认识自我, 当个体积极投入到社会活动的过程当中, 便给予了个体一条崭新的认识自我的途径, 即可不再完全依赖于他人的评价和反馈来认识自己的身体, 也不再完全的将自己封锁于想象评价之中, 而是可以依据自己在实际行动中的感觉和体验来认识自我(Jere, Bem, & Persuasión, 2012), 进而可减少他人评价所带来的负面影响, 缓解想象评价所带来的恐惧。但是, 与之相关的问题却缺乏探讨, 比如具有强烈社会兴趣, 积极投入社会活动的个体, 是不是更不容易出现身体意象失调?由于积极投入社会活动, 其认识自我的途径不再完全依赖于他人评价, 那么其身体意象的稳定性和客观性是不是会更高?社交网站中更不容易受到影响?所完成的“想象三部曲”是不是也更为客观和积极?对他人真实评价的恐惧情绪和知觉偏差是不是更少?最为关键的是, 身体意象失调者产生的想象评价恐惧的威力之大, 使其具有明显的社交回避倾向及行为, 那么该如何去增强其社会兴趣?鼓励其去积极投入到社会活动中去? 如此种种, 需着重研究。

5.3 注重面子文化下他人取向的基底性影响

“面子”作为中国特有的社会文化现象, 曾被林语堂称为统治中国的三大女神之一, 也即是说, 追求“面子”对中国人的心理和行为有不容忽略的影响(林语堂, 1994)。“面子文化”的本土氛围, 对中国人身体意象的基底性影响, 主要体现在他人取向上。面子文化使得中国人在心理和行为上, 极其容易受到他人评价(真实存在或者想象之中)的影响, 对他人的褒贬、标准和评价十分敏感和重视, 以期在他人心目中获得一个好印象(杨国枢, 2004)。戈夫曼的戏剧理论曾说, 中国人在与他人进行社会互动时, 就如在舞台上演戏一般, 他会时刻关注自己的服装仪表等, 并进行着重修饰(姜彩芬, 2009)。由此可以看出在中国特有的“面子”文化下, 他人的态度和反应对中国人的自我认知产生着重大影响, 我们关于外貌的自我评价在很大程度上, 仅仅依赖于外在的评价, 而很少依据自己对身体的感觉以及相关的实践体验。研究表明, 身体意象较低的个体确实会具有明显的社交焦虑, 而这其中很重要的一个影响机制在于评价恐惧(Bautista & Hope, 2015)。综上而言, 将面子文化与身体意象相结合的探讨具有重要意义, 并且是急需的。与其它文化相比较, 中国人的“他人取向”是否在加剧中国人对自己身体的不满意?在中国本土文化的情境中, 中国人的身体意象受面子文化影响的内在机制是什么?以及在“面子文化”下, 中国父母习惯于要求争脸面, 而不能丢脸面, 这与其经常对孩子发出消极外貌评价是否具有关系?如此等等。

总结来说, 依据“镜中自我”的理论可知, 每一个初为婴孩, 尚未形成自我认识的个体都在逐步参与社会的互动中, 开始深受他人评价或他人态度的影响, 在一面面涉及到“他人评价”的镜子面前, 观看着自己, 那个最初模糊不堪的身体影像也日益变得清晰, 并逐渐的根深蒂固。故而, 以他人为镜的立足点, 也即“镜中自我”的理论视角, 有助于更深入地理解身体意象失调的开端与发展, 进而有助于失调者脱离此困境, 将其本有的智慧和才能注入于社会奉献之中, 而以此为出发点的整合性探索, 细节性探索还远远不够, 需要更多系统化的关注和努力。

姜彩芬. (2009, 4月). 面子文化产生根源及社会功能.(3), 116–120.

林语堂. (1994).上海:学林出版社.

王玉慧, 吕振勇, 陈红, 吴双双, 肖子伦. (2016). 男性身体意象失调:大众媒体的影响及作用机制.(2), 282–292.

杨国枢. (2004).. 北京:中国人民大学出版社.

周璠, 石岩. (2014). 女大学生体重知觉偏差及探因.(1), 101–112.

Adler, M., & Dumas, B. (1983). International portfolio choice and corporation finance: A synthesis.(3), 925–984.

Altabe, M., & Thompson, J. K. (1996). Body image: a cognitive self-schema construct ?(2), 171-193.

Al-Yagon, M. (2011). Adolescents’ subtypes of attachment security with fathers and mothers and self-perceptions of socioemotional adjustment.(4), 291–299.

Arroyo, A. (2014). Connecting theory to fat talk: Body dissatisfaction mediates the relationships between weight discrepancy, upward comparison, body surveillance, and fat talk.(3)303–306.

Bautista, C. L., & Hope, D. A. (2015). Fear of negative evaluation, social anxiety and response to positive and negative online social cues.(5), 658–668.

Cacioli, J. P., & Mussap, A. J. (2014). Avatar body dimensions and men's body image.(2), 146–155.

Cash, T. F., Fleming, E. C., Alindogan, J., Steadman, L., & Whitehead, A. (2002). Beyond body image as a trait: The development and validation of the body image states scale.(2), 103–113.

Cash, T. F., & Pruzinsky, T. (2002). Body image: A handbook of theory, research, and clinical practice.,(4), 354–355.

Chang, F. C., Lee, C. M., Chen, P. H., Chiu, C. H., Pan, Y. C., & Huang, T. F. (2013). Association of thin-ideal media exposure, body dissatisfaction and disordered eating behaviors among adolescents in Taiwan.(3), 382–385.

Cooley, C. H. (1940).. (pp.351–353). Macmillan Co..

Drury, C. A. A., & Louis, M. (2002). Exploring the association between body weight, stigma of obesity, and health care avoidance.(12), 554–561.

Erikson, E. H. (1994).. New York, NY: Norton. (Original work published 1959)

Feragen, K. B., & Stock, N. M. (2016). A longitudinal study of 340 young people with or without a visible difference: the impact of teasing on self-perceptions of appearance and depressive symptoms., 133–142.

Fowler, D., Hodgekins, J., Garety, P., Freeman, D., Kuipers, E., Dunn, G. … Bebbington, P. E. (2012). Negative cognition, depressed mood, and paranoia: a longitudinal pathway analysis using structural equation modeling.(5), 1063–1073

Gilbert, S., & Thompson, J. K. (1996). Feminist explanations of the development of eating disorders: common themes, research findings, and methodological issues.(3), 183-202.

Gillen, M. M. (2015). Associations between positive body image and indicators of men's and women's mental and physical health., 67–74.

Glauert, R., Rhodes, G., Fink, B., & Grammer, K. (2010). Body dissatisfaction and attentional bias to thin bodies.(1), 42–49.

Israelashvili, M., Kim, T., & Bukobza, G. (2012). Adolescents' over-use of the cyber world--internet addiction or identity exploration ?.(2), 417–424.

Jere, W. A., Bem, D., & Persuasión. (2012).. Equ Press.

Jung, J., & Lee, S. H. (2010). Cross-cultural comparisons of appearance self-schema, body image, self-esteem, and dieting behavior between korean and U.S. women.(4), 350–365.

Kearney-Cooke, A., & Tieger, D. (2015 ). Body Image Disturbance and the Development of Eating Disorders..

Keery, H., Van den Berg, P., & Thompson, J. K. (2004). An evaluation of the tripartite influence model of body dissatisfaction and eating disturbance with adolescent girls.(3), 237-251.

Kenny, D. A., & DePaulo, B. M. (1993). Do people know how others view them? an empirical and theoretical account.(1), 145–161.

Kinch, J. W. (1963). A formalized theory of the self-concept.(4), 481–486.

Kjeld, P. É. (2012). Primary and secondary groups..

Liechty, J. M., Clarke, S., Birky, J. P., Harrison, K., & Team, S. K. (2016). Perceptions of early body image socialization in families: exploring knowledge, beliefs, and strategies among mothers of preschoolers., 68–78.

Lindner, D., Tantleff-Dunn, S., & Jentsch, F. (2012). Social comparison and the ‘circle of objectification’.(3-4), 222–235.

Lorenzo, G. L., Biesanz, J. C., & Human, L. J. (2010). What is beautiful is good and more accurately understood: Physical attractiveness and accuracy in first impressions of personality.(12), 1777–1782.

Ma, A. C. H., & Smith, A. R. (2015). Ask and you shall receive: desire and receipt of feedback via facebook predicts disordered eating concerns.(4), 436–442.

Maphis, L. E., Martz, D. M., Bergman, S. S., Curtin, L. A., & Webb, R. M. (2013). Body size dissatisfaction and avoidance behavior: how gender, age, ethnicity, and relative clothing size predict what some won't try.(3), 361–368.

McCabe, M. P., Ricciardelli, L. A., & Karantzas, G. (2010). Impact of a healthy body image program among adolescent boys on body image, negative affect, and body change strategies.(2), 117–123.

Michael, S. L., Wentzel, K., Elliott, M. N., Dittus, P. J., Kanouse, D. E., Wallander, J. L., … Schuster, M. A. (2014). Parental and peer factors associated with body image discrepancy among fifth-grade boys and girls.(1), 15–29.

Miltner, K. M., & Baym, N. K. (2015). The selfie of the year of the selfie: reflections on a media scandal.(1), 1701–1715.

Oh, K., & Damhorst, M. L. (2009). Coorientation of body image among older married couples.,(1), 43–47.

Paap, C. E., & Gardner, R. M. (2011). Body image disturbance and relationship satisfaction among college students.(6), 715–719.

Petroff, A. B., Martz, D. M., Webb, R. M., & Galloway, A. T. (2011). Predicting ideal body mass index: what does clothing size have to do with it ?.(2), 126–134.

Pole, M., Crowther, J. H., & Schell, J. (2004). Body dissatisfaction in married women: the role of spousal influence and marital communication patterns.(3), 267–278.

Rajagopalan, J., & Shejwal, B. (2014). Influence of sociocultural pressures on body image dissatisfaction.(4), 357-364.

Reas, D. L., Grilo, C. M., Masheb, R. M., & Wilson, G. T. (2005). Body checking and avoidance in overweight patients with binge eating disorder.(4), 342–346.

Savitsky, K., Epley, N., & Gilovich, T. (2001). Do others judge us as harshly as we think? overestimating the impact of our failures, shortcomings, and mishaps.(1), 44–56.

Schaefer, M. K., & Salafia, E. H. B. (2014). The connection of teasing by parents, siblings, and peers with girls' body dissatisfaction and boys' drive for muscularity: the role of social comparison as a mediator.(4), 599–608.

Shontz, F. C. (1970). The sense of the body. (book reviews: perceptual and cognitive aspects of body experience)., 813–814.

Slater, A., & Tiggemann, M. (2014). Media matters for boys too! the role of specific magazine types and television programs in the drive for thinness and muscularity in adolescent boys.(4), 679–682.

Stice, E., Rohde, P., Durant, S., Shaw, H., & Wade, E. (2013). Effectiveness of peer-led dissonance-based eating disorder prevention groups: results from two randomized pilot trials.(4-5), 197–206.

Tiggemann, M. (2015). Considerations of positive body image across various social identities and special populations., 168–176.

Tiggemann, M., & Andrew, R. (2012). Clothes make a difference: the role of self-objectification.(9-10), 646–654.

Tiggemann, M., & Slater, A. (2014). Nettweens: The internet and body image concerns in preteenage girls. The(5), 606–620.

Valkenburg, P. M., & Peter, J. (2011). Online communication among adolescents: an integrated model of its attraction, opportunities, and risks., 48(2), 121–127.

Valls, M., Bonvin, P., & Chabrol, H. (2013). Association between muscularity dissatisfaction and body dissatisfaction among normal-weight french men., 10(4), 139–145.

Vartanian, L. R., & Dey, S. (2013). Self-concept clarity, thin-ideal internalization, and appearance-related social comparison as predictors of body dissatisfaction.(4), 495–500.

Williamson, D. A., Perrin, L., Blouin, D. C., & Barbin, J. M. (2000). Cognitive bias in eating disorders: interpretation of ambiguous body-related information.-(3), 143–151.

Wong, M. M. (2010). Body weight perception and methods of weight reduction used by patients with first-episode psychotic disorders in hong kong.(4), 169.

Zanetti, T., Santonastaso, P., Sgaravatti, E., Degortes, D., & Favaro, A. (2013). Clinical and temperamental correlates of body image disturbance in eating disorders.(1), 32–37.

The causes of body image disturbance: An explanation from “looking-glass self” perspective

LI Qingqing; LIU Yi

(Department of Psychology, School of philosophy, Wuhan University, Wuhan 430072, China)

Body image disturbance mainly refers to the individual's negative perception of the body, negative emotional experience and the corresponding negative behavior regulation. The "looking-glass self" theory suggests that the attitude and reaction of others is a "mirror" from which we know ourselves. According to this theory, the main external reasons for body image disturbance include the negative real evaluations from the primary group and the diverse real evaluations from the secondary group. Meanwhile, the main internal reasons include the fear of subjective imaginary evaluation and the deviation of subjective perceptual evaluation. To alleviate the increasing disturbance and promote the benign transformation of disorders, further researches are needed to explore the sources of body image disturbance, improve the intervention strategy on social interest, and disclose the basic influence of the other-oriented under face culture.

body image disturbance; looking-glass self; real evaluation; negative parenting; social interest

10.3724/SP.J.1042.2018.02013

2018-03-30

*2018年武汉大学哲学学院资助项目“儒家心理学研究”资助。

刘毅, E-mail: lylypsy@163.com

B848