地震沉积学在碳酸盐岩中的应用

——以四川盆地高石梯—磨溪地区寒武系龙王庙组为例

曾洪流,赵文智,徐兆辉,傅启龙,胡素云,汪泽成,李伯华

(1. Bureau of Economic Geology, Jackson School of Geosciences, The University of Texas at Austin, Texas 78712, USA;2. 中国石油勘探开发研究院,北京 100083)

0 引言

安岳气田位于四川盆地川中古隆起,其储集层主要为下寒武统龙王庙组大面积浅水高能颗粒滩沉积,早期岩溶改造作用是储集层形成的重要因素[1]。储集层非均质性强,表现为沉积微相、孔隙度、渗透率和厚度变化快[2-5]。近年来,众多研究人员做了大量工作,对四川盆地川中古隆起岩相、沉积相[3,6-7]、成岩作用[8-9]、层序地层格架[10]及储集层地震解释[11-12]等进行了深入研究,但龙王庙组的勘探开发问题依然存在:井间距大,不足以控制地层和储集层分布细节;目的层深度大,地震资料频率和分辨率均受制约。如何在地质模型指导下对不同资料进行综合分析,从而提高解释的精度和可靠性,是四川盆地川中古隆起目前面临的重大挑战。

地震沉积学是继地震地层学和层序地层学之后出现的一个新的学科,是利用地震资料研究沉积岩和沉积作用的科学[13-15],可视为沉积学的一个分支。在目前技术条件下,地震沉积学是通过地震岩性学(岩性、厚度、物性和流体对物性的影响等特征)、地震地貌学(沉积古地貌、侵蚀古地貌、地貌单元相互关系与演变及其他岩类形态)的综合分析,研究岩性、沉积成因、沉积体系和盆地充填历史的学科[16]。近年来,中国学者在地震沉积学的方法和应用方面进行了大量实践,但在应用上主要局限于碎屑岩地层,在碳酸盐岩,尤其是古老海相碳酸盐岩地层方面还鲜有讨论[17-20]。与碎屑岩地层相比,碳酸盐岩地层无论是盆地充填模式、沉积体系和成岩特征,还是在岩石物理和地震反射特征上都有显著差别。因此,地震沉积学的研究方法和工作流程也应有所不同。换言之,碳酸盐岩是目前地震沉积学研究的一个全新领域。

在研究方法上,大面积台地相碳酸盐岩缺乏指示水深的地震相标志(如台地边缘前积反射),导致无法利用常规地震地貌学(沉积体平面几何形态)恢复碳酸盐盆地古地貌和相对古水深;因此,必须深度发掘经典构造古地貌方法来协助恢复古地貌。最早由Martin[21]在 1966年系统阐述的印模法(cast)和残厚法(isopach)现在仍不失为研究古地貌的有效方法,但在具体应用时,需要改进这两种方法的匹配程度和标定方式。在地震岩性学方面,碳酸盐岩岩性与波阻抗相关性较差,应转而研究孔隙度与岩性(相)组合的关系,建立高能相带与孔隙度、波阻抗乃至地震属性的联系,以实现储集层的定量预测。另外,虽然碳酸盐岩成岩作用总体比碎屑岩复杂,但在特定有利条件下还是可以用特殊地震属性来表征。综合模型驱动(mode-driven)的地震地貌学和资料驱动(data-driven)的地震岩性学,可以为碳酸盐岩储集层预测提供一个新的定量、高精度、可靠的研究方法。

1 资料和地质概况

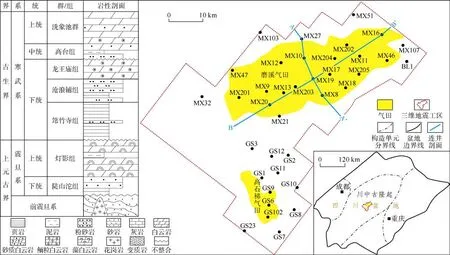

四川盆地川中古隆起寒武系包括5个群/组[22](见图 1),底部下寒武统筇竹寺组和沧浪铺组为海相碎屑岩沉积,其上被龙王庙组碳酸盐岩和中寒武统高台组碎屑岩覆盖;顶部为上寒武统洗象池群碳酸盐岩。龙王庙组碳酸盐岩在古隆起上沉积厚度仅为60~150 m,但向周缘洼陷区增厚至150~300 m,古隆起上的浅水高能环境为颗粒相带发育创造了有利条件[1-7]。龙王庙组碳酸盐岩顶底均与碎屑岩接触,界面上下存在显著波阻抗差,这强化了龙王庙组顶底界面地震反射,为地震解释提供了有利条件。

高石梯—磨溪地区位于四川盆地川中古隆起中部(见图 1),本文研究的三维地震工区面积为 2 500 km2,有探井35口。2011年采集的地震资料有效频率为10~60 Hz,主频为30 Hz,地震分辨率为50 m左右。但由于地震资料信噪比较高,可检测的地质异常体规模可达15 m。

MX19井合成地震记录如图2所示,使用-90°、30 Hz主频雷克子波,合成记录道与叠加偏移地震道对比良好。虽有少量偏差,但主要地层界面(如龙王庙组顶、龙王庙组中和龙王庙组底三级层序界面)地震反射界面清晰,可全区追踪对比。龙王庙组的主要地震反射单元,即上部高孔低波阻抗储集层发育单元和下部低孔高波阻抗非储集层单元分别对应地震波谷(负极性)和波峰(正极性)。从实际对比结果看,-90°地震道大致相当于速度或孔隙度曲线,有效简化了井震对比关系,为后续地质分析提供了便利。相比之下,在标准零相位剖面上每个波阻抗单元皆涉及两个同相轴的分析,解释难度加大。

高石梯—磨溪地区所处构造为一大型不对称背斜,该背斜因受不同方向断层切割而复杂化,其中近南北向的断层是从震旦纪继承而来[4],其他断层组合成总体为北西—南东向的帚状断裂体系。关于此断裂体系的分布和成因目前尚无系统讨论。高石梯—磨溪地区气藏的气-水界面比溢出点低,因而被认为是构造-地层复合圈闭[1]。

2 单井相分析

2.1 沉积相分析

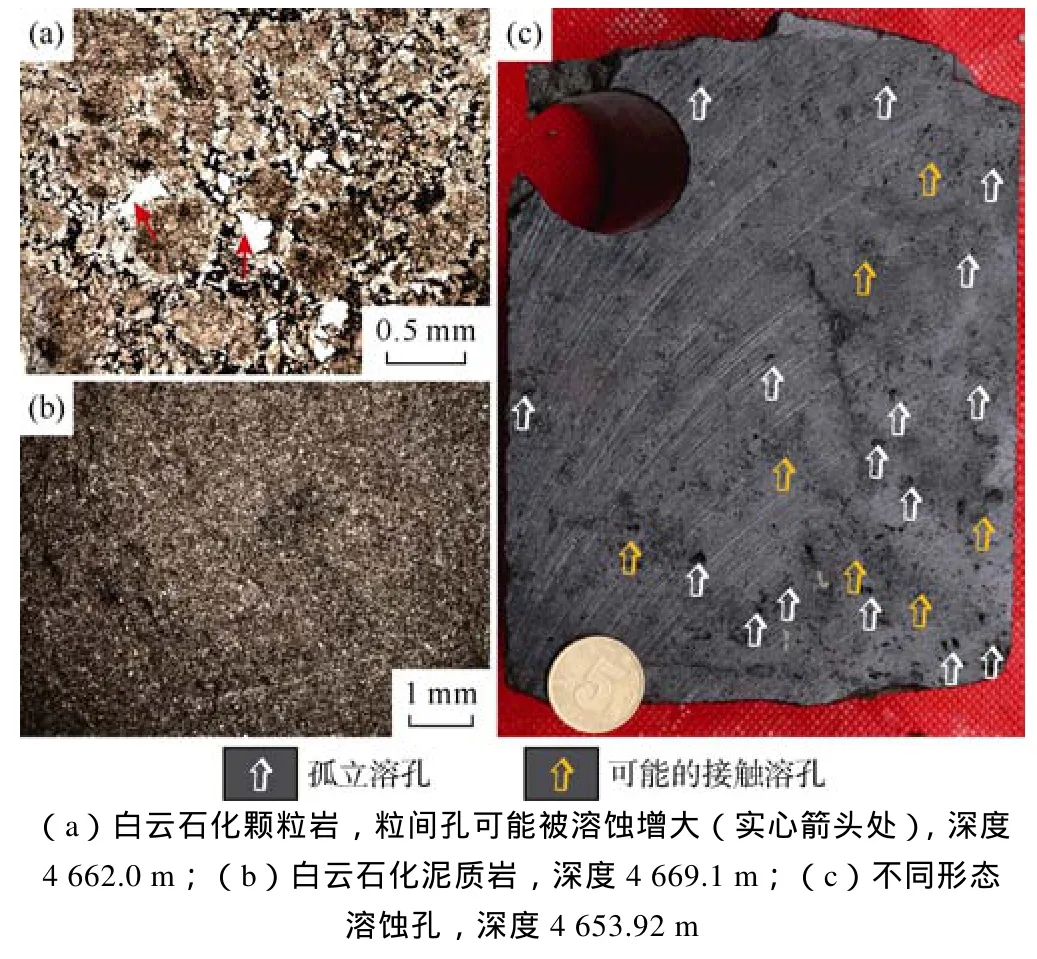

基于MX19井岩心观察(见图3),研究区龙王庙组可识别出4种主要岩相组合:①颗粒岩(见图4a)和颗粒为主的泥粒岩,由大量粒径为0.5~1.0 mm的鲕粒和少量内碎屑、球粒和生物碎屑组成;②内碎屑颗粒岩和颗粒为主泥粒岩,颗粒岩含大量内碎屑,直径可达7.0 mm;③球粒泥粒岩和粒泥岩,含丰富球粒和少量生物碎屑;④泥质岩(见图4b),块状,局部有纹理。上述所有岩石目前均已白云石化。

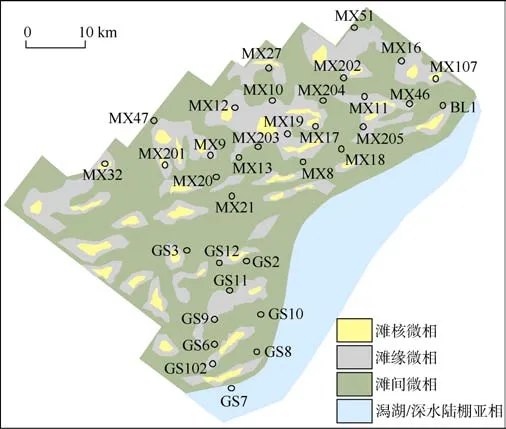

图1 川中古隆起地层柱状图[22]、高石梯—磨溪地区三维地震工区和钻井位置图

图2 MX19井龙王庙组30 Hz雷克子波地震合成记录与叠后地震剖面

从图 3岩性组合和纵向序列中可解释出碳酸盐台地相的3种亚相:①颗粒滩亚相,包括3个微相,分别为:滩核,主要为球粒鲕粒颗粒岩和泥粒岩,也常见内碎屑颗粒岩和颗粒为主的泥粒岩,泥质岩和粒泥岩夹层很薄(厚度为0.5~1.0 m),该微相的沉积水体能量最大,单个向上变浅旋回厚度大于3.5 m;滩缘,岩相组合与滩核相似,但颗粒岩和泥粒岩厚度变薄(厚度为1.5~2.0 m),而泥质岩和粒泥岩夹层变厚(厚度为1.0~2.0 m),该微相的沉积水体能量较大;滩间,主要是厚层(厚度为3.0~5.0 m)粒泥岩和少量泥质岩和泥粒岩,沉积水体能量中等。②潟湖,以粒泥岩为主,含少量泥粒岩,分布在龙王庙组下部和顶部,未观察到生物碎片和生物扰动现象,沉积水体能量较低。③深水陆棚,主要为泥质岩和粒泥岩,分布在龙王庙组下部,常见生物扰动。颗粒岩和泥粒岩薄夹层(厚度为0.1~0.5 m)可解释为风暴或密度流沉积。该亚相总体沉积水体能量最低。

图3 MX19井龙王庙组岩心描述及岩相、沉积相和层序地层解释图

图4 MX19井龙王庙组岩心照片

2.2 地层层序、沉积相、孔隙度曲线对比

根据MX19井岩心观察建立的岩相组合序列,龙王庙组可识别出两个三级层序[2-3,10(]层序1和层序2,见图3)。层序从海侵体系域(粒泥岩和泥质岩)开始,在形成于高位体系域的滩相(颗粒滩为主)顶部或局限湖相顶部结束(SB3)。最大海泛面(MFS)发育在深水陆棚亚相泥质岩中。这些三级层序可以利用井和地震资料在全工区范围内追踪对比。

通过孔隙度曲线对比分析发现(见图3),较高孔隙度(4%~8%)储集层基本上发育在颗粒滩亚相(包括滩核和滩缘)。换言之,颗粒滩发育区即为储集层发育区,同样利用孔隙度曲线计算的储集层厚度(RH,孔隙度大于4%的碳酸盐岩厚度)也可指示滩相环境发育情况。由此可见,高能相带是控制碳酸盐岩储集层分布的主要因素。

2.3 成岩作用

研究发现,溶蚀、白云石化和胶结是影响孔隙度大小的主要成岩作用。胶结作用是龙王庙组碳酸盐岩基质孔隙度很低(小于3%)的主要原因。溶孔不均匀分布于颗粒岩和泥粒岩中,其大小常常大于粒间孔,甚至大于颗粒(见图4a),这可能是由于大气淡水选择性溶蚀作用而导致的。溶蚀作用形成的溶孔可能出现在白云石化作用之前,并持续保留下来。选择性溶蚀作用是控制储集层空间分布和储集层物性的重要影响因素,当溶孔高密度分布时(见图4c),溶孔之间直接接触,可大大提高岩石的渗透率。

3 地震地貌学分析

地震地貌学最早由Posamentier[23]提出,其本质是用层序地层学模型和沉积相模型指导振幅(或其他地震属性)平面图形解释,是一种模型驱动的研究方法。与传统的印模法和残厚法性质类似,其对古构造和沉积速率的解释也是以地质模型为基础,它们的结果都是定性解释。

3.1 印模法恢复古地貌

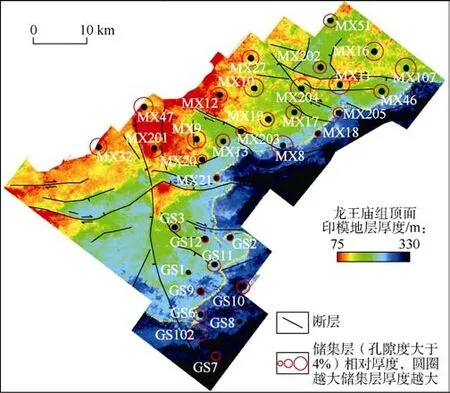

由于龙王庙组顶面形态已被后期构造运动改造,因此需要利用印模法恢复其古构造。具体做法是先将距离龙王庙组顶面最近的主要地震地层界面(即二叠系底部反射界面)拉平(见图 5),获得龙王庙组顶面印模地层厚度(见图 6),可用来近似反映龙王庙组顶部的古地貌相对高低。由于龙王庙组在三维工区范围内的侵蚀幅度差别不大(20~80 m),这种高差变化的古地貌应能代表当时的沉积古地貌。通过与井点统计获得的储集层厚度比较,发现这些古地貌高地的确是较高孔隙度滩相发育的优势区域。唯一例外的是在构造东南侧残留构造高差大于240 m的陡坡区域,那里两者对应关系不明确,可能是由于龙王庙组沉积后抬升期内部差异构造变形(如差异升降、褶皱)造成的。

图5 印模法沿二叠系底反射界面拉平得到的龙王庙组顶面古构造剖面(剖面位置见图1)

3.2 残厚法恢复古地貌

图6 印模法沿二叠系底反射界面拉平得到的龙王庙组顶面古地貌平面图

另一条沿二叠系底部反射拉平的剖面(B—B′,见图 7)在构造轴部附近穿过一些高角度(50°~80°)、小断距(40~80 m)生长断层,这些断层在龙王庙组分割了分布于古高地的薄“地垒”沉积和古洼地的厚“地堑”沉积,这说明断层活动与龙王庙组沉积是同时期发生的。受同沉积断裂控制,地堑持续沉降而保持了较大的可容纳空间,从而导致沉积能量小、水动力强度低,特别是古地貌位置低而沉积后较少或免受剥蚀,故残余地层厚度较大。在龙王庙组厚度(GH)平面图(见图8)上,这些“地垒”和“地堑”大致沿断层线交替分布,形成多个局部沉降中心。图 8可近似反映沉积古地貌,通过与井点统计的储集层厚度值比较发现,厚度减薄的“地垒”却是高孔隙度滩相发育的优势区域。

3.3 古地貌沉积环境综合解释

图8 龙王庙组地震地层厚度平面图及残厚法古地貌解释

通过对残厚法和印模法分析结果进行综合解释,可了解龙王庙组沉积期古地形与现今残余厚度的对应关系和内在联系,进而对龙王庙组沉积古地貌进行定性判断。龙王庙组的地层厚度与测井解释储集层厚度(RH)的相关关系见图 9,总体而言,储集层厚度随地层厚度的增加而减小,两者呈负相关关系;样本点基本可划分为两个区域,分别代表了颗粒滩亚相(RH值高、GH值低,古地貌高地)、潟湖和深水陆棚(RH值低、GH值高,古地貌洼地)亚相。用印模法得到的龙王庙组顶面印模地层厚度分布与残厚法结果吻合,即储集层厚度随印模地层厚度增加而减小,两者呈负相关关系。虽然在印模地层厚度大于240 m的陡坡区域无结果,但是,大部分井点表现出的古地貌高地和古地貌洼地的关系与残厚法结果一致。

图9 龙王庙组总厚度与储集层厚度相关关系

根据残厚法和印模法分析得到的古地貌特征,借鉴“单因素法”恢复沉积相的研究思路[24],综合古地貌和钻井揭示的岩相分布等两个因素,预测沉积相(见图10)。结合图6、图8、图10发现,古地貌高地和古地貌洼地大致沿生长断层分布,总体为东西走向,但在高石梯构造一线也继承了南北向深断裂古地貌。在古地貌高地上主要是浅水高能环境,发育鲕粒滩和颗粒滩。这些高能滩首先出现在滩核部位,然后逐渐向周缘扩展,形成滩缘。在高能颗粒滩之间为古地貌低洼地带,多见滩间中—低能沉积,泥质含量增加。深水陆棚相带主要分布在工区东南部和南部下倾区,海水变深,以低能泥质岩沉积为主,间以多套短暂风暴密度流沉积。

图10 根据钻井结果和地震古地貌解释建立的龙王庙组碳酸岩台地沉积环境图

3.4 帚状断裂体系对古地貌的控制

研究区龙王庙组印模地层厚度图(见图6)和厚度图(见图8)均反映研究区除发育继承性南北向深断裂外,三维工区内还存在一个帚状断裂体系。这一断裂体系中的大多数断层为弧形结构,向南侧凸出,向东侧收敛,向北、西北和西侧发散。此断裂系统指示,在龙王庙组沉积时期,川中古隆起受到右旋走滑运动影响,各断层两侧断块边沉积边滑动。同时,由于断层面不是直线,因此不同位置的受力不均匀,导致沿着断层的不同位置形成局部的压力场和张力场。在受压处,地貌隆起变形,而在张开处发生沉降,形成小型洼地(凹陷)。此类构造地貌特征在走滑构造体系中比较常见,如美国洛杉矶岸外深水盆地就是很好的类比实例,受圣安德烈斯走滑断裂的控制,盆地中形成了垒堑相间的地貌。

4 地震岩性学分析

地震岩性学是依据钻井标定,沿地质层位将井间提取的大量地震属性信息直接转换成岩性有关图件的方法。虽然转换过程需要依据岩石物理模型,但结果仍主要由实测资料决定。这种资料驱动方法是定量的,是对模型驱动方法的补充。

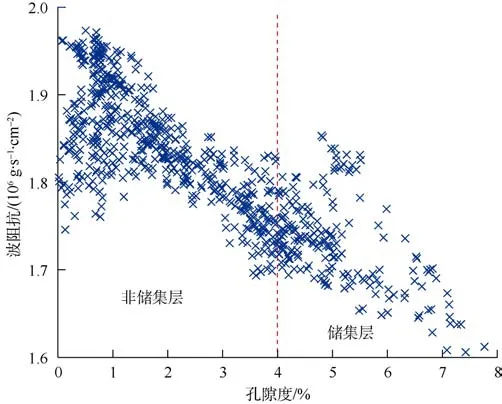

4.1 碳酸盐岩储集层和非储集层的波阻抗特征

常规叠后地震属性对储集层预测是否有效取决于许多因素,最主要的因素是储集层和非储集层之间是否存在足够大的波阻抗差。以MX19井为例,根据其测井曲线计算的龙王庙组碳酸盐岩孔隙度随波阻抗增加而减小,两者呈负相关关系,由此可利用孔隙度界限来划分储集层与非储集层的波阻抗区间(见图11)。虽然在岩心描述时可识别出多种岩性(见图3),但这些岩性简单分属于储集层(母岩为颗粒岩和泥粒岩的多孔白云岩)和非储集层(储集层岩类之外其他岩类),其孔隙度界限大约为4%。根据两类岩性平均波阻抗差计算的反射系数约为0.03,属中等反射能量。因此,动力学地震属性如振幅可在地震检测率允许的范围内用于预测储集层。

图11 MX19井孔隙度和波阻抗相关关系

4.2 用分频振幅主因子分析(PCA)预测储集层厚度

笔者首先尝试用叠后振幅法直接预测龙王庙组储集层厚度,但与井资料对比,相关系数仅为0.6左右,效果一般。主要原因是叠后地震资料分辨率为50 m,而龙王庙组储集层厚度最大仅为63 m。由于振幅与厚度的线性相关性仅存在于大于地震分辨率之薄层[25-26],因此,用叠后振幅直接计算储集层厚度效果不理想。

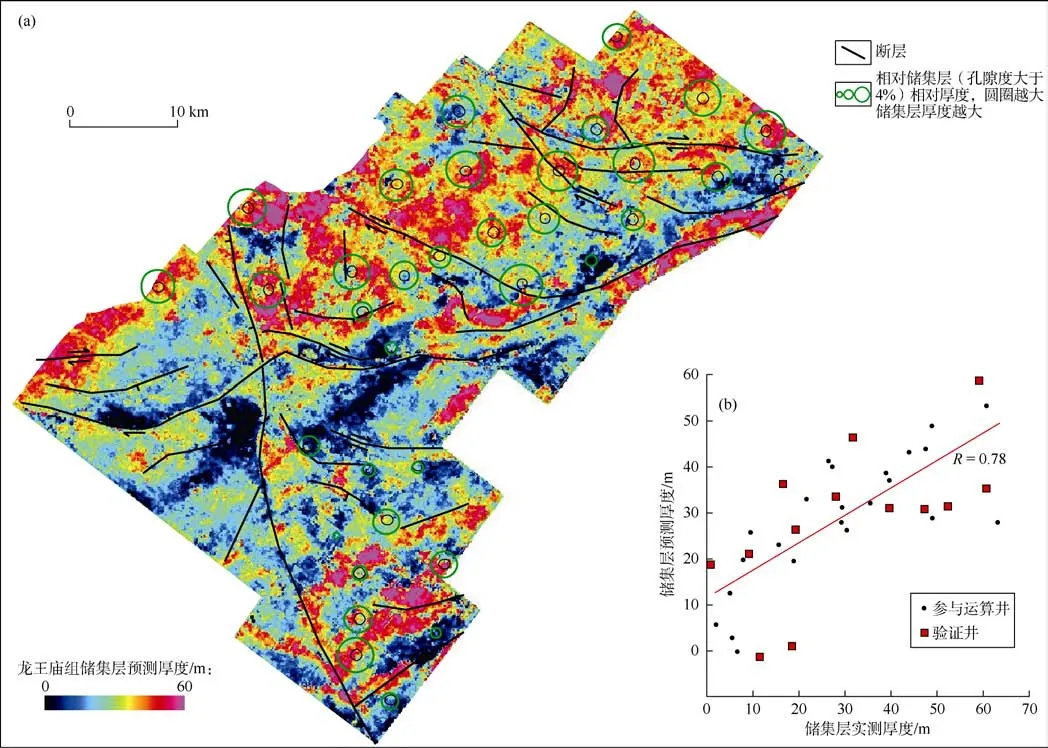

相比叠后振幅法而言,分频振幅主因子分析法可显著改善储集层厚度预测效果,具体做法是:首先将叠后资料细分为低、中、高频振幅道以扩展振幅调谐点和振幅-厚度线性关系,同时提高分辨率[27]。其次多属性PCA[28]应用于多频道分频振幅属性,将7个分频属性转化为 7个各向异性的主因子,每个主因子都是由输入的分频地震属性加权计算而来,该过程有效提取低、中、高频信息。其中,前两个主因子涵盖了地震属性中绝大部分信息,被用来与井点处储集层厚度做拟合。该过程将参与拟合运算自变量的个数从 7个降至 2个,降低拟合难度,且避免了的信息损失,既保证了预测精度又实现了过程优化[29-30]。将前两个主因子代入该拟合关系,计算得出井间储集层厚度,结果见图 12。预测的储集层厚度分布结果(见图 12a)与地震地貌学分析结果(见图6、图9)趋势上大体一致,但细节上有一定差别。在23口参与计算的标定井中,预测值与实测值相关系数达0.78(见图12b)。另外14口用于检验预测效果的验证井数据全部落在预测趋势内,表明地震预测结果是可信的。这种定量预测龙王庙组储集层平面分布的方法,比以往利用测井相内插[22]和振幅类地震属性[10-11]预测效果更佳。

图12 用分频振幅主因子分析定量计算龙王庙组储集层厚度

5 地震成岩相(溶蚀作用)分析

地震成岩相本质上属于地震岩性学范畴,即用地震信息检测成岩作用导致的岩石物性变化[31]。高石梯—磨溪地区天然气高产的一个重要原因是溶蚀作用增加了龙王庙储集层的孔隙度和渗透率(如图4c的接触溶孔)。镜下鉴定的溶蚀作用主要包括(准)同生期淡水溶蚀作用、埋藏溶蚀作用和表生溶蚀作用[8-9]。鉴于在工区范围内的大部分地区,储集层主要分布于二叠系底不整合面之下80 m深度内,一般在潜水面之上,大多数溶孔成因应是近地表风化壳岩溶(或层状岩溶[32])成因。在研究工区,喀斯特作用处于发育早期阶段,远未达到形成大型塌陷溶洞的程度,龙王庙组碳酸盐岩反射层比较连续(见图5),未观察到可以垂向分辨、由塌陷引起的同相轴错位现象。

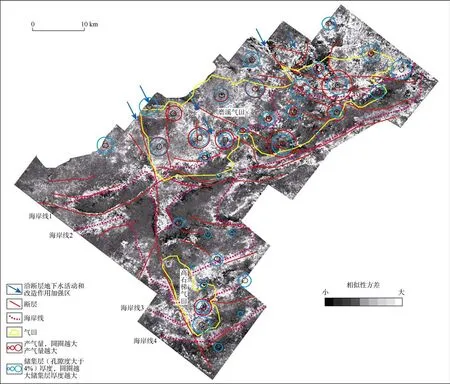

经过反复摸索,发现了一类能反映岩体内部横向相似性的几何类地震属性,即相似性方差(similarity variance,SV),该属性通过计算相邻地震道之间的相似性,来反映地震同相轴横向连续性,进而反映岩层物性。相邻地震道相似性越小,则相似性方差值越大,则说明岩层物性越好。图13为龙王庙组顶部的相似性方差地震属性切片。MX19井SV高值异常与岩心、成像测井和孔隙度曲线揭示的溶蚀带有一定关系:岩心资料显示溶孔发育区多见于龙王庙组上部(见图4a),成像测井和孔隙度曲线均显示溶蚀带主要位于龙王庙组上部(见图 3),而龙王庙组中、下部的相似性方差图也显示整个工区SV异常向下逐渐减少。

另外,虽然 SV平面图(见图13)与相分布(见图 10)及储集层厚度图(见图 8)有一定相似性,但仍然存在3个重要的不同点:

①岩石改造程度分低、中、高 3类异常:低异常的SV值极低,岩石基本未受改造,同相轴连续性好,多位于古地貌洼地;中等异常区的SV值中等,岩石可能受一定程度改造,平面特征表现为孤立圆环状,与塌陷岩溶区的落水洞类似,相互之间连通性差,位于古地貌高地与洼地的过渡带;高异常区为大片连续的SV高值异常区,岩体被反复改造而改善了连通性,多位于古地貌高地。这种现象印证了储集层厚度高值区(见图8)确为古地貌高地,沉积时水体浅而水动力强度高,发育高能颗粒滩;同生—准同生期因古地貌位置高而暴露并遭受大气淡水溶蚀,形成基质孔隙型储集层;晚期(晚加里东—早海西期)表生风化壳岩溶期,基质孔普遍发生强烈溶扩而形成颗粒滩相控型岩溶储集层。

②沿断层多为1~2 km宽的SV高值带,暗示沿断层地下水活动和改造作用加强(见图13中蓝色箭头),此现象揭示断裂活动及配套裂缝系统可能对深层古老碳酸盐岩规模优质储集层的形成起重要作用。

③沿古构造自上倾往下倾方向,岩石受改造程度大致由强变弱。古构造顶部(现今主气藏区)以高SV异常体为主;在古构造下倾方向多见沿走向分布的低SV异常和中等SV异常交互条带(见图13),可能反映斜坡区岩溶活动受潜水面控制,而潜水面位置多变,这与龙王庙组沉积后抬升暴露期的多期海平面升降有关。如果将SV的低值与中值交界线视为海岸线大致位置,则工区下倾方向可识别出 4期海岸线位置(或岩溶储集层分布带)。

图13 用相似性方差预测的龙王庙组顶部(深度约4 653 m)溶蚀成岩相地层切片

最重要的是气产量与 SV分布之间具有较好对应关系:在气藏区范围内高产井多在高值异常区,而低产井几乎全部位于SV低值带(见图13中的红色圆圈)。沿断层分布的异常带和沿走向分布的古构造下倾区异常带,可能是下一步寻找剩余储量的有利方向。另外,异常带展布方向与储集层中流体运动方向的关系对气田开发可能有影响,值得进一步探讨。

6 讨论

在地震沉积学研究中,特别强调地震地貌学和地震岩性学的互补关系,前者以地质模型驱动为主,可识别地貌相及其空间配置,与沉积体系和沉积作用有一定关联,但结果是定性的;后者以资料驱动为主,可定量识别岩石类型,对碎屑岩而言是计算泥质含量,对碳酸盐岩而言是辨别颗粒岩、粒泥岩等等。针对碳酸盐岩油气勘探实践而言,高孔渗储集层最为重要,如龙王庙组以颗粒岩为主的滩相储集层。可综合应用地震地貌学和地震岩性学,将其定义为岩性-地貌相,以同时预测沉积环境和储集层质量。在本次研究中,通过不同途径得到的古地貌图和沉积环境图(见图6、图8、图10)与储集层厚度图和岩溶分布图(见图 12a、图 13)有良好的对应关系,能有效减少由单一资料、单一方法而导致的多解性,为勘探开发决策提供新的可靠依据。

当然,地震沉积学也有其局限性。龙王庙组碳酸盐岩储集体系十分复杂,地震岩性学研究中许多因素未能考虑,如上、下围岩对反射信号的影响,裂缝的作用和贡献等,储集层预测精度仍有改进的空间。另外,受限于地质演化背景和可获取的资料情况,古地貌恢复未考虑地层多期构造改造和差异压实的影响。同时,针对成岩相这一概念的成因与分布探讨也处于初始阶段,仍然有较多方面值得推敲。

7 结论

应用地震沉积学,首次针对四川盆地古老海相碳酸盐岩层系,建立了一套定性恢复沉积相、定量预测储集层的工作流程。龙王庙组发育从颗粒岩到泥质岩的岩相序列,构成颗粒滩、湖和深水陆棚沉积亚相,其中高孔(孔隙度大于4%)储集层主要发育在颗粒滩亚相。

利用地震地貌学原理,综合利用印模法和残厚法恢复了研究区古地貌。指出帚状断裂体系控制古高地(滩)和古洼地(滩间、湖和深水陆棚)的分布,重建了碳酸盐台地沉积环境。

利用地震岩性学研究思路,采用多频道振幅主因子分析技术,定量预测了储集层平面分布,发现厚储集层主要发育在古地貌高部位的颗粒滩沉积中。发现相似性方差地震属性能反映岩体内部横向变化,结合地层切片技术,可有效揭示碳酸盐岩溶蚀成岩相分布。

认为地震地貌学和地震岩性学是互补的,具体表现为通过不同途径得到的古地貌图、沉积环境图、储集层厚度图和岩溶分布图具有良好对应关系,能有效减少因单一资料、单一方法而导致的多解性,为勘探开发决策提供了受模型(定性)和资料(定量)共同驱动的新工具。