云和梯田先民造就的农耕奇迹

图+

唐代的某一个年份,一支梅姓家族步履艰难地从浙江省云和镇迁至高山上的梅源村。为了生存,他们披荆斩棘,驱赶野兽,向险恶的高山要田、进发。梅氏先人并不知道,他们高高举起锄头的那一刻,就是云和梯田的精彩开局。一千多年的时间,云和梯田从梅源村开始发散,跨越崎岖的高山、延宕的丘陵、平缓的谷地,如同波浪一样涌向云和县的各个角落,形成了面积达到7.65万亩的庞大规模,成为云南元阳梯田和广西龙胜梯田之外的中国又一大梯田群!

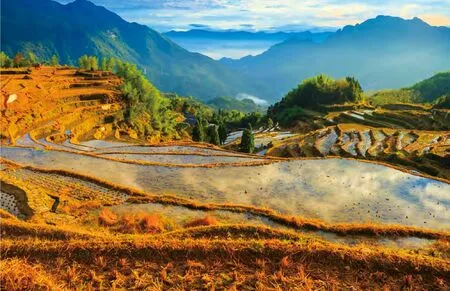

云和梯田具有面积广,落差大,层次密,线条好,动感强,形状美,景色佳等诸多特点。从海拔1400多米急剧下降到133米,垂直高度达到1200多米,最多层次达到了700多级,梯田高低错落,其线条如行云流水。云和县地处浙江西南部,位于东经119°33′,与北京同经度;北纬28°06′,与珠穆朗玛峰同纬度。由于纬度的原因,国内其他成规模的梯田鲜有雪景,而云和梯田成为我国罕见的一处每年落雪的大型梯田群。2013年,美国有线电视新闻网(CNN)在其官网上公布了“中国最美的40个景点”,云和梯田榜上有名。

世间最美的雪景梯田就在眼前

2013年1月10日,我和一些朋友结伴,前往云和梯田的核心区崇头山区。当我们爬到了俯瞰崇头梯田的最佳平台时,天渐渐有些放晴,明媚的光泽驱散了晦暗,浓雾被光线稀释,大山在将醒未醒之际被晨光轻轻地触碰了一下。大山似乎伸了个懒腰,原本凝结在一块的云雾迅速散开,似一锅煮沸的开水在山谷中翻滚,冒着腾腾的水汽。须臾间,太阳从云雾间喷薄而出,悬浮在山岫上,阳光仿佛一只无形的巨手一把拨开云雾,金光掠来,乱红飞渡,峰峦辉映,银光璀璨,崇头梯田呈现出千娇百媚的瑰丽姿态,变幻出万花筒般的图案。

一个小时后,眼前云雾完全褪去,大地仿佛猛然塌陷下去,横向伸延3000多米,纵向延伸1500余米,落差高层500多米,数百级梯田层层向下流泻。近看如一片片盛开的花瓣,一瓣一瓣连环着开放,形成巨大的花朵;群山向远方跨越,如同一匹匹奔跑的骏马被套上了无数绳索,它们在拉力的作用下渐渐地停下了脚步;随着视线伸展,梯田向天边扩张,整个世界都随着线条在飞,细腻柔畅的线条从天边飞荡到眼前,又从眼前抛向天边,线条编织成一张巨网,仿佛天地全被一条条白色曲线给囊括了;再转视角,饱满的梯田线条在我前后左右一圈一圈地盘旋着,仿佛所有的银色线条受地心引力的作用向下急剧收缩,不到谷底就消失了。

观景台处在高山腰部,向上仰望,一道道整齐的梯田向山顶延伸,如同一架银色的云梯伸向天空,直到消失在视线的尽头。这是一种无法重复的创造力,让人感到无比渺小。飘渺的云雾,挺拔的山脉,葳蕤的植被,潺潺流淌的山涧,层层叠叠的梯田,一切能被人类开发和利用的自然资源构造成包容天地的巨大建筑物。站在梯田上,长风横灌,冰凌割面,我难以抑制内心的激动,几次眼圈红润。从前,我去过云南哀牢山的元阳梯田,去过广西的龙胜梯田,也没有见过让人如此惊心动魄的场景,没有想到自己生活的浙西南的崇山峻岭中竟然就隐藏着澎湃天地的大美景致。

左右页图:云和梯田群位于云和县崇头镇,主要分布在南山、吴坪、下垟、梅竹等地,总面积约50平方公里,核心区约20平方公里,是华东最大的梯田群。

遮掩在云雾中的下垟畲寨

隐藏在梯田中的下垟、梅竹、南山、栗溪、张化、砻铺、坑根、水碓垟、叶垟等村落显得异常低调,没有高官门第,鲜有豪屋深宅,也少有美轮美奂的雕刻和精美华丽的马头墙,有的只是百姓人家,它们隐藏在梯田的线条里容易被忽略,只有袅袅炊烟才透露出村落的痕迹。

踏着积雪,沿着一条窄窄的石子路走向下垟自然村,一路溪水“叮叮咚咚”地追随,如同玉佩相碰时发出悦耳的声音。阳光普照下,一块块不规则的水田像无数镜面,闪着白花花的刺眼光芒,广袤的天地间一派亮堂堂,仿佛一片巨大的湖泊在我身后缓缓立起。一些梯田漂浮着各种颜色的植被和树叶,呈现出变幻莫测的色彩,如同畲族少女的七彩百褶裙。同行的民俗专家毛晓伟说:“畲民将树叶踩进田里,经过一个冬天的浸泡,树叶腐烂成了肥料,土地变得越来越丰腴、肥沃了。”一年新的收成在冬天的安静中储藏力量,到了秋天,这里又将是一畦畦翻滚的稻浪。

下垟村是一座幽深静谧的畲族村落,村子很小,只有200来口人。人,示,田,组成一个“畲”字,形象地寓指刚开垦的田。“畲”作为族称,是由于当时畲民到处开荒种地的游耕经济生活特点而命名的。云和县是浙江省主要畲民聚居地之一,有着畲族“小凤凰山”之称(畲族发祥地)。南宋淳佑年间(1241-1253),在蓝敬泉的率领下,一支畲民从福建罗源县迁徙到浙江云和县,大山收留了这个充满韧性的民族,他们加入了开垦梯田的队伍。下垟村的很多畲民是蓝敬泉的后裔,几十户人家呈漏斗形分散在山谷中,被雨雾润湿的青黑色檐瓦镶嵌在亮堂堂的梯田间,不规则地布列着,淡淡的云雾和婆娑的树影映衬着村落,在眼界中展现出格外的风情。正是烧午饭的时间,下垟村四处炊烟缭绕。“暖暖远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。”陶渊明诗中所呈现的画面,一千多年后定格在浙西南的山地中。农耕社会的脚步在这里并没有停止,炊烟人家自古如斯地生长在这片秘境之中。

左右页图:由于海拔较高,云和梯田与河谷中的水蒸发而上,受气流影响而形成云海,水分又被林木充分吸纳,化为云雾烟雨,萦绕于高山丛林之间,虚实相映,变幻莫测。

下垟村还比较完整地保留着畲人的服饰和生活特点,男人穿蓝布衣裳,女人头上打着头簪,服饰衣领、袖口上色彩斑斓,金丝缀边,绣满了各色刺绣花纹图案和花鸟龙凤图案。我们在村长家吃午饭的时候,进来两个长相清秀的畲族姑娘,带着一丝腼腆,她们横襟红衣,艳丽的短裙,点缀在青山绿水间,一下子就激活了气氛。畲族姑娘从五六岁起,就跟着母亲学习织布、刺绣、编织彩带,手艺精致的程度是衡量姑娘心灵手巧的重要标准,全家人的衣服都是出自畲女一双勤劳的巧手。她们一边敬酒一边唱山歌,语言深奥,如同“啾啾”鸟鸣。唱到情深处,举起酒杯,翩翩起舞,华丽的畲族服装发出“叮叮当当”的银铃声,轻柔的嗓音犹如山泉水一般潺潺流淌,时而聚成幽潭,时而婉转,时而飞泄,时而隐入石缝。

姑娘端上来的米酒,当地人称之为“山哈”酒,畲人家家户户都会酿制,酒很甜,味道醇,度数高,后劲大,听着清脆的畲歌对唱,喝着喝着,心就不知不觉地熏动了。

银矿开采催生了壮美的梯田景观

明代,浙江省是全国重点产银区,浙江采矿区又集中在浙南,在云南银矿尚未开采之前,云和县的银产量居全国之首。据《云和县志》记载,明代前期,钦差内官在石浦村设立太监局,在黄家畲村设置银官局,管理银矿开采和征收矿税。云和至今还保存着一块明天顺二年(1458年)由钦差内官立的“百无禁忌碑”。云和县的草蒲砻、回龙山、兰蓬、赤石等还保留着50多处历代遗存的矿洞、银垄、银坑、冶炼场所以及大量的矿石和矿渣。

云和梯田在明代达到了鼎盛,而银矿开采恰恰是繁荣梯田的最大因素。银矿开采、冶炼业的兴起,矿工大量涌入矿区,使得云和人口聚增,带来了社会的繁荣,云和梯田的面积呈几何状不断扩大。矿工与家属的吃饭问题需要就地解决,这是云和梯田繁盛的重要原因。

古代炼银技术相当繁缛,烧结过程中需要米糊搜拌,在云和矿区必须种植大量的粮食来作为银矿冶炼的原材料。于是,在云和形成了以采矿业为龙头的经济链,分工明确,专业化操作,矿工在政府官员的监督下,开矿冶炼,为国家提供了白银和税收。农民和矿工开垦梯田,从事水稻种植,一部分满足了矿工、家属、监工以及驻守军队所需的粮食,一部分提供给冶炼作为原材料。明万历年间,崇头一带发现了储量丰富的铁矿,又有成群结队的矿工进入矿区采矿。除了梯田规模持续扩大之外,冶铁业的兴起,同样使得当地开垦技术和筑埂修田的技术得到大幅度提高。云和梯田仿佛一张标有等高线的巨大地图凝固在山梁上,它的形成方式与中国其他梯田截然不同,这张地图的最大刻画者竟然是矿工。

左右页图:云和梯田最早开发于唐初,兴于元、明时期,距今有1000多年历史。由闽北迁徙浙南的畲族山民,是云和梯田最早的垦殖者。在高低起落的坡地上,农人先祖手持锄头镰斧,伐去灌木与荆棘,挖掉乱石,拣尽杂砾,经年累月,日复一日,开垦出一块块、一片片的田地。

在云和县还保留着大量与银矿有关的古迹,甚至还遗留下一座矿工垒砌出来的坑根村。村落建在背山面水的狭长地带,矿工们用一双双粗糙的大手在废弃的矿场上一锤一锤地采石筑村,硬是砌出了一座石头村落。村中房舍大多建在高高的石头墙基上,石头的房子、石头的道路、石头的水渠、石头的桥梁,一块块蛮石、块石垒砌出了一座石头寨,一看就有数百年的历史。村落中甚至还有不少吊脚楼,后面搭在山体上,底座采用石基,前面用长短粗细不一的木柱和石柱支撑着,一处原本凹凸不平的地基被矿工修造得方方正正,为了减轻柱子的承重力,采用木板做墙壁,形成石、土、木结合的独特建筑。

梯田衍生出鲜明的农耕文化

千百年来,梯田是云和人的粮仓,是精神源泉,是灵魂,是生活的核心,祭祀、信仰、生产也都围绕着梯田运转。由云和梯田衍生出的许多风俗也一直延续下来,梯田成为云和文化的母体。

与元阳梯田一样,云和梯田至今保留着一整套原始神秘的祭祀仪式,“开犁节”是每年春耕之际最隆重的节日,祈求神灵庇佑五谷丰登。

“开山锣,开山鼓,开山号,满山铺;喊声山神让让路,开片山田讨媳妇……”一声刀锋破空似的声音从高高的梯田上端传来,紧接着,遍野的锣鼓声轰然响应,一头头披红挂彩的耕牛出现在视野中,它们在主人的吆喝下开始犁地,随着朵朵泥花绽放,田埂上爆发出山呼海啸般的呐喊。畲民更是以对歌的形式庆祝,嘹亮的歌声从梯田一级一级地向上传递,一直飘到云霄。云和还有“迎神”“禾苗醮”“祭土地神”“祭树神”等传统仪式,说到底,这些善男信女将梯田当成主宰命运的神灵,对于他们来说,梯田上的泥土、草木、石头都充满了灵性,都被赋予了神圣的生命,渗透着神秘的信息。他们有理由崇信梯田,梯田给了他们丰足的粮食,给了他们安居的家园。

左右页图:每年春耕开始之际,便是开犁节上演之时。开犁节场面隆重,表演比较自由,集祭神和娱人于一体,包括开犁号子、祭神田、分红肉、芒种犒牛、山歌对唱等内容。

梯田祭祀需要费用,疏浚渠道需要费用,社庙修理也需要费用,这些费用是如何摊派的呢?原来梯田所在的每一个村,最肥沃的田往往是神田,神田实际就是公田,是一个血缘村落的族田、社田,或者是一个异姓村落的共有田产。按照每户轮流耕种的承包规则,村庄所有的祭祀、兴修水利、渠道清理等费用均在神田收入中进行摊派支出。“开犁节”祭祀后的猪肉以“散胙”的形式分到每家每户,这些钱也从神田中抽取。摊上好的年份,承包户还略有赢余。碰上灾年,即使血本无归也不会有任何怨言。

与神田相伴的是社仓,社仓是一种互助机构,村民在丰年时自觉向社仓捐献稻谷,在每年青黄不接时,社仓以平价卖给缺粮的百姓,灾年时用于赈济灾民,体现出朴素的和睦、博爱、相助的精神。

一片山坡开垦出来的梯田往往由几个村共有,云和人又是如何确定界线的呢?他们的处理方式很简单,在交接处竖一块没有任何文字的小石头做标记,公信装在公道的云和人心里,他们心照不宣,从来不会蚕食他人土地。他们又是如何公平、均衡、合理地分配水资源的呢?毛晓伟给了我答案,以他们村为例,水流分成若干股,每一片田都有固定的进水口和出水口,不能随意改变。水流“汩汩”地灌满了最顶端的梯田后,接着流淌到下一级,中间不断分叉,却畅通无阻,直到灌满最底端的梯田。中间不能截流和缩小流量,如果要改变现状,由村长主持解决,这体现了人与人之间的平等。

梯田是畲汉两族的生存之本

云和县山脉纵横,世代生活在此的汉民、畲民、矿工以及清初从福建迁徙而来的客家人以开垦梯田种水稻为生,祖祖辈辈的云和人以梯田为衣食父母。千百年来,筑田岸、铲田坎、犁田、耘田、灌溉、播种、插秧、施肥、收割等耕种技术没有多大变化,他们顺从自然,守着先人的遗产,在梯田上安身立命。梯田勾勒出人与自然和谐相处的基本框架。

有一点我觉得非常奇怪,在云和梯田中竟然没有一座水库,那他们是如何完成灌溉的呢?云和任何一片梯田上都是郁郁葱葱的林木,云和梯田的年降雨量达到了2003毫米,这些林木充分地收集雨分、水分,无形的水源积聚在林木中,再源源不断地释放水源,形成了一座收放自如的蓄水池,成为滋养梯田的天然水库。梯田人靠天吃饭,严格保护这些林木,即使在1958年大办钢铁的时候,也没有遭受大的砍伐。瓯江上游毛细血管一样的支流以及无数的河沟、瀑布、山泉等水系被引入梯田,成为灌溉的水源。森林,水源,梯田,形成了一整套完善的生态体系。

水网交织和降雨量充沛可能导致山体滑坡、泥石流、塌方和水土流失,云和先人很早之前就拥有了先进的地理认知水准,他们避开了地质条件恶劣的山地,对溪流进行改道,对坡地加固和改造,科学地改造自然。先人在很多梯田四周都会种植一棵树作为标志,如同信号灯,告戒后人不能越线。先人怎么知道这个区域就是开发的最大尺度呢?这成了一个谜。后人认为先人栽下的大树上住着树神,是梯田的守护神,他们经常在树下以米饭祭拜树神,祈求保佑禾苗茁壮成长。

先人根据地理位置开垦梯田,形成不规则的阶梯式平台,最大的梯田达到数亩,在包产到户之前曾经是一个生产小队的田,所以村庄就以大丘田为名,倒也非常贴切。最小的只有巴掌大,他们形象地称之为“巴掌田”。一亩亩,一层层,一片片,大大小小的梯田挤挤挨挨,与高山互为依托,组合成了参差不齐却气象万千的画面。这是大自然与人工连襟的艺术表现手法,沉雄大气,节奏随着线条扩散而演进,气势随着山体绵延而演变,让人震心慑目。

在下垟村,我看到一口形状如同一只脸盆的田,仅仅容得下一双脚,村长说这里只能插下一把秧,镰刀轻轻一挥就完成了一口田的收割,先民就这样利用一切可以利用的土地增加收成。千万别小看这种小得如同脸盆一样的田,它是沟通上下田之间的水流通道,能够起到防止水土流失等作用,是维系田与田之间的纽带。正是有了这样不放弃的精神,云和梯田创造了奇迹,与元阳梯田相比,它的结构更加奇巧,类型更为繁多,体形更加完美,变化更为丰富。

左右页图:云和梯田一年四季景观各异:春来水满田畴,如串串银链挂山间;夏至佳禾吐翠,似层层绿浪排苍穹;金秋稻穗沉甸,像座座金塔顶玉宇;隆冬雪兆丰年,若环环白玉砌云端……