巴渝地区碉楼建筑历史演变与保护利用

舒 莺 刘志伟

(1.四川美术学院公共艺术学院,重庆 400053;2.重庆市设计院城市文化所,重庆 400015)

碉楼,顾名思义,就是形似碉堡的塔楼型建筑。碉楼起源于冷兵器时代,是不同历史时期和世界范围内广泛存在的防御型建筑,在不同地域自然环境与社会条件影响下逐渐演化而成的多层塔楼式、碉堡型特殊民居建筑,通常外部严密封闭,内部具备瞭望、射击、藏匿等多重防守功能。

碉楼建筑从战争时期的附属防御设施逐渐成为住防一体的民居或纯民居,迄今在我国福建、四川、重庆、江西、广东等地仍大量存在,是特殊时代社会发展与历史变迁的重要遗迹,具有很高的文化研究与保护利用价值。由于自然地理环境与社会条件差异,目前国内现存的碉楼民居在空间分布、平面布局、建筑形制、建筑材料、装饰风格诸方面各有不同,形成了福建土楼、藏羌高碉、开平碉楼和巴渝碉楼等几种典型碉楼建筑。其中,巴渝碉楼长期以来受到山地岭谷封闭环境影响,很长时间鲜为人知,直到近些年来随着新农村建设和乡村振兴逐步推进才得到重视并引起学界关注。

随着传统文化复兴工作的开展,国家级传统名村的保护工作逐渐深入,挖掘区域历史文化、自然环境交互作用影响下形成的地方建筑艺术特色,综合利用典籍文献工具及历史地理学、建筑学、艺术学等学科手段,分析具有地域特色的乡土建筑的产生发展现状,对历史文脉保存与传统巴渝文化复兴、新农村建设都具有积极意义。

一、中国碉楼民居类型及其特色分析

碉楼作为防御性建筑,防卫、守护是其最大特征,各地碉楼建筑的历史起源具有相似性,但由于自然地理环境与社会背景不同,国内碉楼建筑也就各具特点,其中主要以福建、广东、川西和巴渝为代表,分为以下四种类型。

(一)福建土楼

土楼是碉楼建筑突出代表,福建土楼规模宏大,对外严密封闭,建筑形式为简单的圆形与方形,体量往往以巨制著称,极具震撼力,是碉楼建筑单体之最大者,属于家族式集体防御建筑。福建土楼分布广、保存完好,现存的福建客家土楼主要分布在福建西南地区,以漳州南靖、华安,永定等地为代表,总数达3 000多座,主要用于家族居住。

(二)藏羌高碉

藏羌高碉是广泛分布在我国川西北地区嘉戎藏族与羌族聚居区的特色碉楼,以高峻为特征,是我国碉楼建筑高度之冠,高度普遍在10~30米之间,最高者有达到60米以上者。藏羌高碉是鲜明的少数民族村落文化与独特的自然环境结合的产物,根据功能不同,分为卡碉、界碉、寨碉、风水碉、庙碉、烽火碉、纪念碉和家碉等,建筑普遍为石制多角,主体对外封闭,内部空间狭小,有瞭望和射击的专门设置,防御性强,仅家碉可常用于居住,前数者基本不用于住人。藏羌高碉分布较广,现存600多处。

(三)开平碉楼

广东开平碉楼是我国产生时间较晚的民居碉楼,建筑造型最为华丽,是传统乡村建筑与西方建筑合璧的最佳典范,也是住防一体化最完美的结合。开平碉楼最早起源于雨季防水患需要,但在“下南洋”的特殊历史背景下,当地出洋致富返家的“金山伯”们为抵御抢劫盗窃和守护财富、妇孺安全,防水患发展为主要防盗匪,大量修筑坚固碉楼之风在开平盛行,促进了开平碉楼的进一步发展。“南洋”建筑文化的传播使得开平碉楼功能与装饰都得到了长足发展,在碉楼建筑中别具西式美感。开平碉楼从功能上可以细分为更楼、居楼和众人楼等多种类型,据统计,开平地区原有碉楼3 000多座,现存1 833座,广泛存在于开平地区乡村各处。

(四)巴渝碉楼

在川渝地理单元中,少数民族、汉族都有修建碉楼的习俗,但分布总趋势是巴渝甚于川西,川南甚于川北[1]。具体而言,主要分布于上下川南和上巴渝地区,如巴渝涪陵、垫江、巴县、南川、綦江、江津、黔江地区,以及川南高县、珙县、宜宾、叙永、古蔺、合江、纳溪地区,此外在仪陇、巴中、峨眉、洪雅、马边、沐川、邻水、广安、大竹、仁寿、井研、威远、中江等县也有散见,显示出与少数民族地区各自独立、自成体系的人居环境模式[2]。总体看来四川、重庆汉族聚居区虽大量散布汉族民居碉楼,但以重庆地区分布最为集中和最具特色,涵盖了川渝地区各种类型。重庆地区迄今仍有300多座民居碉楼存世。巴渝碉楼造形丰富、类型多样,综合看来主要为两类人建造,一是巴渝本土居民所建,一是移民所建,前者多沿袭古代北方传统并结合巴渝民俗而建,多为古典望楼、箭楼等造型,堪称古代军事防御建筑活化石,后者则多与闽粤赣等地碉楼类似,有土楼为代表。巴渝碉楼作为北方文明与移民内迁、巴渝本地民俗结合的智慧结晶,迄今保存着碉楼不同时期发展沿袭的完整脉络,既有各地碉楼“缩微版本”存世,同时又有自身不断演变的地域特色碉楼典型,堪称“中国碉楼民居博物馆”。

二、巴渝碉楼历史演变进程

巴渝碉楼发展历史源远流长,可谓上承远古巴人,下托移民内迁,其间五方杂处,近世又有西风东渐,经历了从官方到民间筑造方的更替、建筑形制的变化、装饰风格的衍变。碉楼由古老的军事瞭望设施转化为山地民间庄园安防必备构筑物,建筑形制从简单的土楼修筑到多重机关的设防,建筑外形从古典望楼到中西合璧的洋楼,装饰物由简洁朴素的坡顶围栏到细腻精心的装饰增华,可以看到巴渝碉楼在历史长河中始终生生不息地吸收各种时代社会文化因素,在千变万化中以防御为核心,不断丰富和发展各种细节,适应人们的生产生活之需。

(一)战争催生碉楼防御

碉楼萌芽源自战争之需,巴渝碉楼的产生和历代战争攻伐、社会动荡密不可分。

远古巴渝先民深受山地封闭之困,族群文化具有一定封闭性,但在巴楚相互攻伐的过程中,用于军事瞭望防御的建筑便开始萌芽。史载,巴人很早便曾修筑滩城,在今江北郭家沱一带。南北朝李膺《益州记》有载,但书已失传,后《舆地纪胜》、嘉庆《大清一统志》有“古滩城。在巴县东七十九里岷江岸,周回一百步,阔五尺,相传巴子於此置津是也”之记载,提供了有关嘉陵江北岸修筑防守和监视来犯敌军的建筑资料,从史料可知,这座滩城建筑尺度不大,周回“一百步”,墙厚“阔五尺”,按今天的计量尺度折算起来周长不到200米,厚度1米左右。巴楚相攻,巴国不断迁徙,国都五易其址,滩城最终没有留下实物痕迹,但滩城存世的情况却持续在南北朝时李膺《益州记》、明人曹学佺《蜀中名胜记》、陈计长的著述笔记和《太平寰宇记》《大明一统志》《读史方舆纪要》、乾隆《巴县志》等史料中保留下来,其使用功能、建筑造型、构造尺度和如今重庆地区普遍存在的碉楼建筑非常近似,堪称巴渝地区碉楼发轫的最早记载。

虽然巴渝很早就已经开始修筑类似碉楼的建筑,但真正得到发展还是在经历了北方王朝的若干次战争冲击之后。秦灭巴蜀,张仪把北方筑城技术带入巴蜀,他所修筑的城墙“造作下仓,上皆有屋,而当作门,置观楼,射兰”[3]。“观楼”建于高处,以便随时观望和射击,对西南地区战略防守具有示范效应。现今巴渝碉楼中的传统望楼式碉楼和张仪时代的“观楼”形制极其类似,是秦汉时期北方广泛使用的多层建筑。观楼主要用于登高瞭望和射击,位置一般设在城墙转角部位,故也被称为“望楼”或“角楼”。这种古老的建筑形制迄今在巴渝大地依旧得到沿袭和保留,伏脉千年,可以说非常难得。

汉代,望楼修筑开始进入巴蜀贵族生活的庭院中。两汉时期,蜀中文化繁盛,成都平原一带曾出土大量和望楼、阙及坞壁形象有关的画像石和陶器,牧马山东汉汉砖画像中的大型庭院图中显示军事防御性的观楼进入贵族住宅,成为民居的一部分,位置考究的立于庭院侧角,此外发掘出土的汉代陶制望楼也准确地反映了望楼居于四角、护卫庭院的建筑空间布局,这些细节和现今重庆涪陵地区大顺乡民居庄园碉楼平面布局完全如出一辙。

魏晋南北朝时期,战争动荡,坞堡碉楼盛行。社会战乱纷争不断,豪强地主大量兴建带防御性设施的城堡式建筑——“坞”,作为避乱自保的重要屏障,《后汉书·顺帝纪》:“九月,令扶风、汉阳筑陇道坞三百所,置屯兵。”[4]209《后汉书·董卓传》:“又筑坞于郿,高厚七丈,号曰‘万岁坞’。”[4]2329坞堡外观似城堡,《说文解字》:“隖(坞),小障也。 一曰庳城也。 ”[4]2133《资治通鉴》注曰:“城之小者曰坞。 天下兵争,聚众筑坞以自守。”[5]坞堡四周环以深沟高墙,内部房屋毗联,四角和中央再建夯土为基的塔台高楼,即望楼。这种建筑形制在魏晋时期出土文物中多有体现,如甘肃武威雷台出土的釉陶明器坞堡,中心有望楼,四隅碉楼间架栈道相通,这种较为大型的庄园防御在巴渝民间有一定的沿袭和传承,比如在如今涪陵地区瞿九畴、李蔚如庄园内,就有四个角楼之间周廻连接的连廊形式,与邬堡角楼以栈道相通几乎是一模一样的构造。

唐景福元年(892),昌州刺史充昌、普、渝、合四州都指挥、静南军节度使韦君靖,在龙岗山依山建寨,“筑城墙二千余间,建敌楼一百余所,粮贮十年,兵屯数万”,敌楼即用于观望敌情的望楼;宋元时期,于玠治蜀,四川各地再次大修山寨城堡抗蒙,望楼作为军事建筑在后来抗击蒙哥的战役中发挥了重要作用。官方防御建筑的重要作用发挥对民间防护再次进行了具有现实意义的强化。

明清之后,防御建筑构筑理念正式从官方推广到民间,筑碉之风在动荡的社会背景下大为盛行,尤其清后期更达到顶峰。史载清后期匪患猖獗,白莲教起义,官府大力支持民间筑碉。嘉庆到同治、光绪年间,政府设立乡兵、举办团练,“修建土堡,互为策应”,同时将沿海土堡防贼之法推广到内陆诸省,更鼓励“自卫身家,籍可保全地方,以辅官兵……选公正绅士,实力兴办,务使观不掣肘,民悉同心,城市乡村,声势联络”[6]。不断受到土匪流寇滋扰的四川从官府到百姓借修筑碉堡进一步加强防守,只要稍具财力的民众都纷纷加强防御,以期保卫自家人身和财产安全,碉楼很快便从官方和地主富户的军事防御建筑发展为民间住宅中常见的设施。

民国时期军阀混战,错综复杂的局势与杂乱无章的行政管辖导致巴渝不少地区出现大量“三不管”管辖真空地段,是匪患出没的危险地带,于是在这些乡村治安混乱,多县交界地带,筑碉成为百姓自保的必须措施,民间碉楼修筑也进入了高峰期,如在巴南、涪陵、南川、武隆等区县交界地段出现众多民居碉楼,或单碉,或多碉,或碉房一体,造型丰富,形态多样。同时作为官方驻防、企业监管的公用军事防务设施的新碉楼也有修筑,比如管辖江巴璧合边界之地、负责峡江防务的“北碚之父”卢作孚采取兴建中西合璧的碉楼作为官方驻防的屏障,令数座碉楼连成一线,防卫乱匪、保全天府煤矿与北川铁路运营,至今碉楼犹存。

综上可见,巴渝地区碉楼建筑的产生和频繁的战争刺激密不可分,巴渝历代地方管理者受到战争威胁,从古代巴国到民国时期都没有停止过观楼、坞堡、望楼、碉楼的修筑。这些军事气息浓厚的防御建筑随着历代战争的推动,从官方军事设施不断演变,直至成为民间防护的常见建筑,社会动荡是催生碉楼建筑的首要因素,在巴蜀民间根植了深厚的文化传统。

(二)移民推动形态演变

巴渝地区先后经历了北方王朝数次移民,“移民以实万家”,大批外来民众内迁推动巴渝地区的开发,对巴蜀地区经济文化提升提供了源源不绝的动力。自魏晋南北朝隋唐时期以来,中国政治经济重心在关中平原至黄河下游地区,巴蜀地区受中原文化中心的辐射,建筑呈现北方秦陇文化特色,民居建筑以抬梁式为主;同时,魏晋南北朝以来,干栏式建筑在四川盆地盛行,尤其巴渝地区保留得非常完好;元明清以后,四川移民的主体是湖广、广东、江西等省的南方移民,故元明清以来的四川民居建筑演变成以穿逗式民居为主[7],而巴渝地区的碉楼建筑则在清代客家移民成为川内居民主体之后达到发展高峰。

关于碉楼的演进路线,以季富政先生为代表的巴蜀乡土建筑学者经过数十年的考证,明确指出巴渝碉楼民居与闽粤赣地区民居存在非常密切的联系。“衣冠南渡”和靖康之难后迁到岭南一带的富豪依据原有的防卫居住建筑样式,就地建造家族聚居防御建筑,赣南围子和闽粤客家土楼建筑可视作对坞堡的直接继承[8],“江西填湖广”之后“湖广填四川”,随着移民迁入四川地区“插占为业”,闽粤赣碉楼建筑样式也因之大量传入,如武隆、南川等地碉楼修筑者祖先来源地大都可追溯到江西、福建地区。

明清以来的碉楼遗址和文字记载非常丰富,清初吴焘《游蜀日记》载川内“多碉楼围以雉堞,皆避乱者所居”[9],坞堡、碉楼建筑在明末清初的战乱环境下,沿袭闽粤赣地区的碉楼建筑习俗大量修建家族戍防设施成为必然之举,清以后川内出现了更多的碉楼建筑,并且随着移民迁入丘陵地区大量开发山地,需要对原有的建筑形态进行优化和调整,以此适应本地化的自然环境与生活居住习惯,巴渝地区父子分家、散户居住的习俗与安全防卫、就地耕作的需要以及行政管辖盲区治安问题,使得民居碉楼建筑形态不断本地化发展,在传承原有闽粤赣传统建筑形制基础上开始在体量和外形构造上进行调整,产生了规模缩小、增加安全防卫附属设施、出现本地化装饰物等新变化,如巴南丰盛老街保存的清末修建的一品殿碉楼,围合型带天井的四合院尺度明显偏小,出现了改善防守死角的木制耳楼,房顶有吞口装饰等细节,这在传统望楼型碉楼中是比较少见的,既保留了方形土楼模数比例,又在外形和尺度上向本地民居习俗靠拢。

清末民初,西风东渐,开埠之后外来商旅的涌入也把西洋建筑风格逐渐传入巴渝,原本巴渝地区传统民宅碉楼大多属于附着式建筑,是与住宅相呼应、守卫家宅安全的附属物,材料也多为夯土、石砌等材质,而民国时期碉楼修建则出现了浓郁的西洋化风格,宅碉一体的建制在这个时期出现得特别多,如南川张之选碉楼、涪陵黄笃生碉楼、渝北复兴龙王洞碉楼等,出现开敞外廊、连环拱券、西洋柱式与火焰型高窗等元素,内部也讲究精细华丽的装饰,如巴南石龙杨家碉楼窗户造型多变的西式图案与内部典雅的几何形天花吊顶等,都展现出西化洋派的时代特色。

(三)民风民俗促进功能发展

碉楼从官方设施到民间防务,经历了自上而下的演变过程,虽然巴渝碉楼深受北方文化和移民内迁影响,和国内其他地区碉楼有着千丝万缕的联系,但更值得重视的是,巴渝碉楼在本地自然环境与民风民俗影响下形成的自身特色。从严密封闭的防御建筑到形态多样的民居建筑,巴渝山区山形地貌、自然气候和民风民俗对碉楼的空间分布、平面布局、功能完善和装饰细节都有决定性影响,是最终促成纯军事建筑演化为富有地域特色的巴渝山地民居的动力。

作为本地人居环境与移民文化融合的防御性建筑,巴渝碉楼包含了山西、广东、福建等地的碉楼建筑传统技术,同时又需要适应重庆地区炎热多雨环境、分户而居的民间习俗,所以巴渝碉楼建筑因而体量总体偏小,分布相对分散,但又造型丰富,从建筑材料上可分为夯土、石材、砌砖几种,从建筑风格上可分为传统望楼、客家土楼、石制箭楼、中西合璧碉楼,按功用可分为宅碉、寨碉、祠堂碉等。以上细致的类型区别大都源自地域环境与民风民俗对碉楼发展的影响。

第一,从空间总体分布看,巴渝碉楼在山区大多分散分布且体量规模偏小,这和巴渝地区“父子异居,自昔即然”“子大娶妇,别栏而居”的习俗有密不可分的关系。“分家”习俗和单个的家庭防御使得巴渝碉楼区别于闽粤地区的大家族整体聚居,加上山地开发的条件限制,在山岭地带修筑房屋及加以防卫成为普遍现象。所以,分散布局、小规模家庭防御是巴渝民居碉楼在空间总体分布上的主要特征。

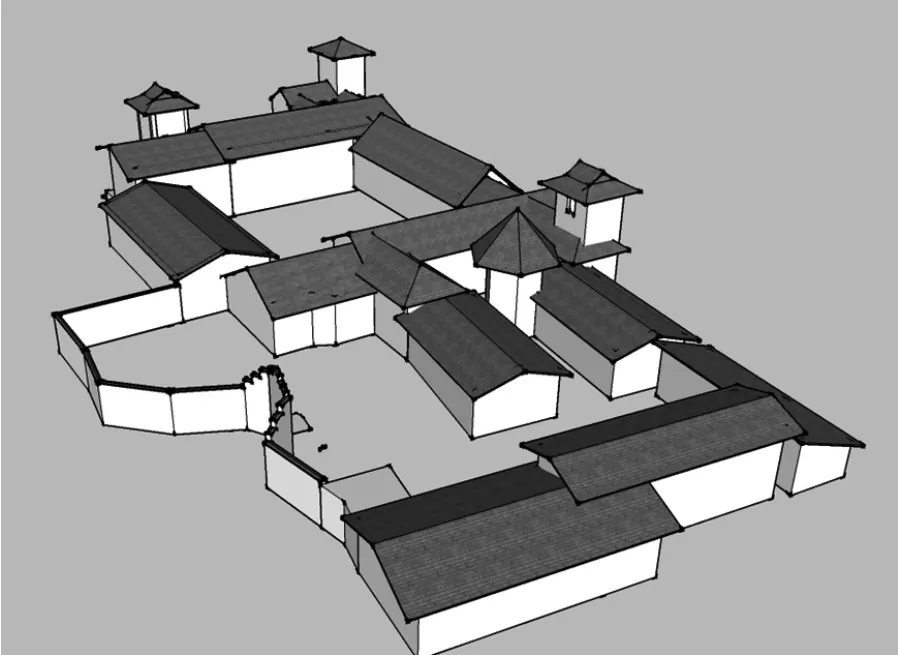

第二,从个体平面布局看,巴渝碉楼一般和主体住宅建筑呈现分离式、附着式、嵌入式、围合式共存的多种形态,造型多样、空间位置灵活,一般不处于核心地位,而是多位于防守死角,不强调对称。这些特性与巴渝山地环境下的民居风格是一脉相承的。巴渝地区地形丘陵起伏,多数民居均依山就势,因地制宜而建,山庄大院、普通农宅相对于北方民居的礼仪尊卑秩序感偏弱,造型更为自由随意。碉楼是居住空间中的附属设施,主要用于护卫家庭人财物核心,必要时提供藏匿空间,一般不会位于重点要害位置,而是选择在利于勘察外部敌情动向的位置进行安放。所以存世的山地碉楼常见位于山地岭谷地势高峻便于瞭望之地,多在较大型的庄园宅院角落处,几座碉楼相互策应,同时碉楼之间也有主次之分,如江津养晦山庄主碉楼与策应碉楼的空间位置差别(图1),再如璧山翰林山庄后院面山的对称碉楼与前院实际发挥瞭望作用的绣楼、书房的呼应(图2),都体现出很强的灵活性,也无固定法式。至于普通民宅,通常多依据山形地貌修建单碉、双碉、三碉或者四碉,除了住宅中心,其他便于瞭望防守的位置都可以择地安放。

图1 江津养晦山庄

图2 璧山翰林山庄

第三,从使用功能完善看,巴渝碉楼主用于遇到险情时实现瞭望、射击和防御、躲藏之用,安全可靠是基本要求,因此更好的保障功能是建筑修筑过程中的重点关注环节。碉楼总体对外封闭,建筑分为墙基、墙体和屋顶三部分,基本防御措施为石头屋基勒脚,底楼设石头朝门,金属铁皮包门以防弹,不开窗,二楼以上开外窄内宽的喇叭形射击孔,顶楼设瞭望点与射击点。在这些基本设施之外,巴渝碉楼还有很多防御手段细节增补,完善功能并增强保障,如在朝门内设置双重夹墙提升防护安全性,每层楼楼梯口有倒扣在地的封门,及时实现楼层之间的层层封闭;顶楼增设燕子窝、角堡、耳楼,弥补射击死角不足;屋面多用民居常见的坡屋顶和歇山顶,出檐深远,起到雨季排水和减少墙身浸水的威胁,使得碉楼每个细节无懈可击,安全无虞,这些细节都是巴渝民间智慧的充分体现。

第四,从建筑装饰细节看,巴渝百姓通常在日常居住空间有舒适美观方面的诉求,在碉楼建筑上也有较多体现。随着碉楼从军事化到民居化,建筑装饰细节也是一个值得重视的环节,所以在安全防护之外,从大门到开窗、窗户图案、顶部围栏、撑拱和屋顶都有精心设计,体现出巴渝地方文化的特性。通常,碉楼底楼朝门两侧会镌刻装饰花纹和明心言志的对联,如巴南杨氏碉楼群石朝门均有楹联,有文字显示“护宅龙层层曲抱,临门客步步高升”,横批为“四知名范”;再如涪陵李蔚如碉楼门楹联为“苔砌楼观群蚁阵,花房兼听乱蜂衙”,以优美隽永的文字表明主人家族家风传承和个人处世观念,具有很高的文化品位。此外,具有杀伐意味的射击孔也进行了精细处理,造型有喇叭型、葫芦形等区别;碉楼窗户虽然偏小,但形制也有考究,除了普通的方形还有火焰型、圆形等造型,不少碉楼开窗外部精心绘制吉祥图案,如巴南丰盛垭口碉楼有葫芦、宝瓶、蝙蝠等图案,杨氏碉楼有形式多样的西洋彩绘,养晦山庄主碉楼屋顶有三角暗八仙彩绘撑拱,南川张之选碉楼有雕花构建支撑,屋面有坡顶、歇山和三重檐造型,并有飞檐翘角之势,如云阳彭家楼子和南川某祠堂碉楼等都有精美华丽的屋面形式,这在多雨炎热的环境中既保证通风透气,又防雨避湿,功能与装饰得到了双重实现,表现出巴渝地区实用与审美兼顾的习俗。

第五,从建筑材料使用看,巴渝碉楼常见材料多为就地取材,主要使用天然的土、木、石材料进行修筑。其中特别值得提及的是传统夯土材料在碉楼建筑中的广泛使用,夯土建材是人类最早的“混凝土”材料,生土是夯土碉楼最简便易得的材料,具有就地取材的便捷性、冷加工的低成本、低能耗性和实际应用中良好的热稳定性、高保温性,在调湿、透气、防火等方面的优势与服役结束后可回归自然复耕或直接再生利用等优点,所以在西南地区乡村农房住宅中得到广泛使用,巴渝早期碉楼大量采用生土作为基本的建筑材料,为了增强坚固耐久性,一般还会在其中加入糯米浆、红糖水以及植物纤维等材料补充筋骨料,组成了原始的资源环保性建筑,对今天的被动式节能建筑研发具有较高的参考价值。

三、巴渝碉楼现状分析

根据重庆市历史文物三普调查资料和其他相关渠道统计,巴渝地区原本存在1 000多座碉楼,现存数量已经迅速减少到仅300来座。笔者在承担的相应课题研究中,对碉楼数量保存数量较多、使用情况较好的区县开展实地抽样调研54座碉楼建筑后,统计结果显示,已列入文物保护序列者占57.4%,其中主体完好,并在继续使用者占55%;主体尚存,废弃不用者占29%;已经拆除者占7%;复建或计划复建者占6%;新建者3%。可见,作为文物保护是现今碉楼的主要保护措施之一。但此数据仅仅是以保护现状较好的区域进行的抽样,更多区县的碉楼建筑还是大多处于废弃状态,虽然地方政府相关部门对有价值的碉楼复建有所行动,但如何更好地复建、复建后如何使用等依旧是值得探讨的问题。为此,需要对巴渝地区碉楼现状进行剖析,有利于认清形势,挖掘潜力。

(一)造型丰富,类型集中

目前重庆地区仅存的300多座碉楼,具有一定的区域集中特性。碉楼修建时间不同,在材质上也形成很大区别,在整个大重庆范围内先后产生了夯土、石砌和砖砌几种比较典型的类型,其中夯土碉楼在涪陵、巴南、南川、武隆交界地和江津等地常见;石砌碉楼在云阳、开县、万州、忠县、梁平、石柱等地多见;砖砌碉楼在潼南、合川、永川等地有见。夯土碉楼建筑传统古典望楼型居多,如江津会龙庄碉楼;石砌箭楼造型精美,装饰华丽,如万州司南祠;砖砌碉楼产生时间较晚,多以中西合璧洋楼形态出现,如涪陵马武刘作勤碉楼。面对不同区域建筑材质的碉楼,造型各有区别,建筑风格、空间组合也各具特点,如何实施差异化保护策略需要深入考量。

(二)区域传承,形成特色风貌

巴渝碉楼在新中国成立后大量被划分给贫困农户居住,还有部分被征作国有公用,用于粮仓储藏、办学培训、人防管教、治安保卫和办公等用途。20世纪60年代至80年代后期,随着农村人口增加、宅基地不足,在一些具有筑碉传统的乡村出现较为普遍的碉楼修筑,用以缓解住房紧张矛盾,带来了新的碉房修筑潮,并且居民在修建碉楼过程中依然按照传统手法选取土、石头进行建构,保留了内宽外窄的射击孔开窗方式,沿袭了传统防御建筑的基本构造,对于传统碉楼的技艺传承研究具有很大价值。如今江津四面山、涪陵龙潭一带始终保存着大量的碉房村落甚至在大顺周边地区因为留碉楼众多而得名“巴渝碉楼之乡”。这些碉楼村落与缓坡梯田形成优美自然的乡野风光,展示出巴渝山地民居别致的田园风貌。

(三)主要功能消失,大量衰败

巴渝碉楼和平年代的防御功能荒废无用,总体形势区域衰败。主要原因在于进行防御的建筑空间封闭狭小、进出不便、采光不足、修建耗费劳动力,改造难度大,难以适应现代农村生活发展。20世纪80年代中后期,改革开放后,进城务工人员大量迁徙,农村空心、空巢化发展,造成农房大量闲置,碉楼解决仓储、居住的附属功能进一步颓废,进入2000年后,现代建筑材料持续更新换代,传统碉楼的土木石结构从美观与安全性上更难以适应现代生活起居,大量碉楼在这一时期随着农村人口流动、乡村土地大量撂荒而衰败,只有极少部分因为造型特别突出而得到保护,如云阳彭家楼子被列为国宝,而其余大量碉楼仍面临消失的危机,或因为长久不使用而逐渐坍塌,或因为存在安全隐患而被拆除。在众多已经消失的碉楼中有很多建筑珍品,如南川大观张之选碉楼因为大雨冲刷而一夜垮塌,武隆翻匾村刘汉农七层高碉楼的庄园长期荒废,最后因为造成安全隐患,被人为拆除,成为当地建筑遗产保护工作中难以弥补的遗憾。

(四)乡村振兴,文保复兴

近年来,随着新农村建设工作的推进,碉楼作为巴渝地区的特殊建筑文化遗产得到重新发掘,在规划和建筑界、文化界引起了一定关注,部分区县围绕碉楼文化保护开展相关工作,并利用碉楼打造旅游观光特色景点,如巴南丰盛镇对碉楼群的旅游开发、石柱枫香坪碉楼与当地土司文化联合的少数民族历史展示、万州围绕石砌箭楼司南祠和丁家楼子成功申报中国历史文化传统名村都是其中的典型代表,这些都是巴渝碉楼建筑作为地方传统建筑文化遗产重新焕发活力,服务乡村建设的较好示范,对后续乡村旅游开发、文化振兴具有很好的启发作用。

四、巴渝碉楼保护利用措施

碉楼作为重庆西部山地人居特色建筑,与广泛分布于境内的滨江古镇、村落的干栏建筑吊脚楼,共同组成了重庆山地水岸的乡村立体特色景观风貌。对碉楼实施保护,是对川东民居特色建筑工艺体系的完善,是践行中共中央国务院《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》目标的重要举措;同时,还可以通过研究巴渝碉楼实现传统建材性能优化,推动欠发达地区农村生态宜居建设,有利于乡村振兴战略,以推进乡村绿色发展通过传统碉楼的保护与复建、改良推广等,建立资源环保性被动式节能建筑示范,有助于重庆及川东周边地区的社会经济建设和农村生态文明发展。

总体而言,对建筑文化遗产最好的保护是利用。巴渝碉楼的历史文化根源与建造技艺是前人智慧的凝集,针对当前巴渝碉楼现状,建议对仅存的300多座碉楼和其依托的区域开展如下保护利用计划。

一是定点保护。制定保护标准,对具有一定历史文化价值的碉楼进行定级挂牌,为美丽乡村和城乡风貌规划建设提供参考。同时对一批具有较高历史文化价值但尚未得到重点保护的碉楼建筑加以关注,实施抢救性保护,避免再次发生垮塌和造成建筑文化遗产消失,如巴南石龙杨家碉楼、江津四面山养晦山庄、忠县黄金镇方静如寨碉群等。

二是划片保护。对具有大面积碉楼分布、单体价值不高或建成时间较晚,但又形成了一定风貌的地区划片重点保护,为特色乡土建筑保留原始传统基因,如江津四屏镇、潼南古溪镇、北碚天府镇等地区等都可成为巴渝乡土碉楼示范区。

三是风貌建设。碉楼建筑从防御建筑向居住性转变,可见其本身具有不断适应现代农村生活的特性,可考虑在风貌建设方面加以采纳和重点运用。在具有一定历史文化渊源的区县开展巴渝碉楼建筑风貌区建设,在农村风貌建设规划上有意识加以引导,打造乡村历史文化人文空间,如涪陵大顺、龙潭、青羊等地。

四是旅游观光。碉楼建筑作为农耕时代的特殊文化产物,在建筑风貌上具有丰富的文化特色体现,具有自带的旅游观光元素,可以以此为依托进行相关乡村文化旅游策划,借鉴国内其他三地碉楼以影视剧方式进行推广和宣传,使巴渝地区碉楼建筑走出岭谷山区,以民间文化的独特形式引起关注,带来旅游观光客流,促进乡村旅游经济发展。

五是生态建设推广。由于巴渝碉楼建筑不仅具有地方传统人文色彩,且具有灵活可塑性,适应性强,建筑用地少,向空间求面积的特点,符合现实生活需要;碉楼建筑用材自然环保,居住微环境具有冬暖夏凉的特点,具有可利用的现实性,可考虑在巴渝乡村生态建设中对材料加以进一步研发,提升品质,大量推广,形成重庆新乡村风貌、改善农村生活的文化与生活质量,保护绿水青山,树立文化自信,振兴乡村,用科学发展的方式留住传统人文,留住乡愁记忆。