后现代哲学视野下的构式语法研究

——兼论体认语言学

王 寅

(四川外国语大学 国际关系学院,重庆 400031)

一、国内外人文学科前沿之我见

研究语言理论必须具有坚实的哲学功底,这是一个无须再争的事实。外语界许国璋晚年大力倡导学习语言哲学,钱冠连20世纪初大力倡导语言教师学语哲且建构了“中国后语言哲学”,哲学界季国清(1999)发表论文指出“语言研究的后现代化迫在眉睫”,等等,这些都为国内语言学界指出了一个崭新方向。

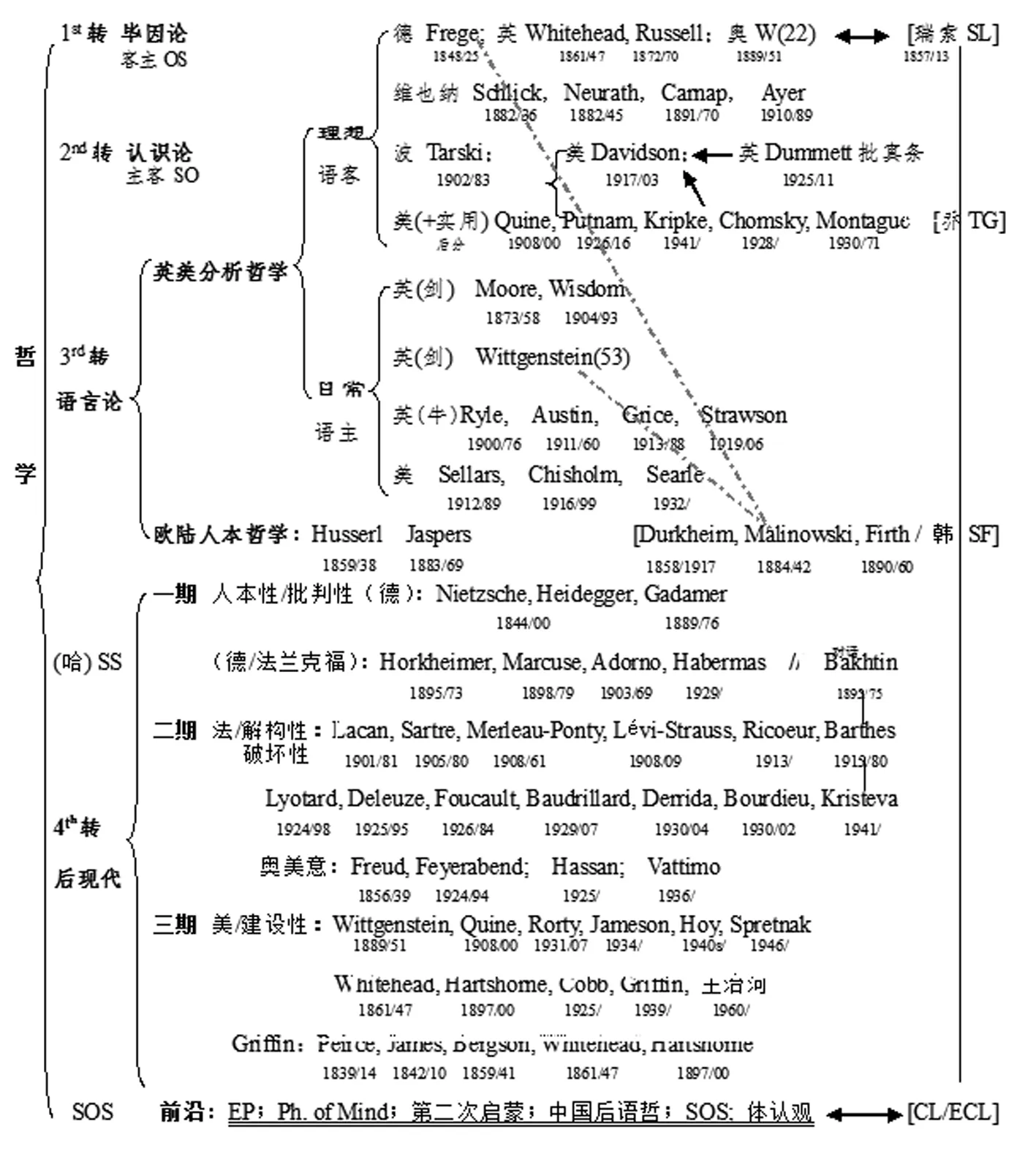

那么,我们该如何加强哲学(包括语言哲学、后现代哲学、体验哲学等)修养,尽快在语言界(包括外语界和汉语界)普及这一观点,为中国语言事业与时俱进,向纵深发展打下扎实基础?我们将西方哲学第三转向(即语言论转向)中两大派“英美分析哲学vs欧陆人本哲学”及第四转向中的“后现代哲学思潮(为便于论述,可暂分三个时期)”汇总如图1,该图最右边一栏标明了20世纪三场语言学革命的哲学基础。

图1 西方哲学的第三、四转向

顺着西方哲学四个转向的路径,建设性的后现代第三期哲学则代表着当今社科、哲学领域的最前沿,即图1中倒数第4至倒数第2行。沿此思路发展而来的体验哲学(EP)、心智哲学(Ph. of Mind)、第二次启蒙、认知语言学(Cognitive Linguistics,简称CL)和体认语言学(Embodied-Cognitive Linguistics,简称ECL),见图1中最后一行(标有下画双线),它们可视为当今人文学科前沿之一。我们基于此提出的“中国后语哲、主客主多重互动理解模型(简称SOS)、体验人本观、体认语言学”代表着全球人文学科(包括语言学)的前沿。因此,中国学者并非闲云野鹤,不再单打独斗,而在此处与西方学者接上了轨,携手并进,共同为全世界建设非物质文化财富做贡献,甚至是已有超越。美国社科院院士、著名哲学家科布(John Cobb)教授听了我们的介绍后激动地说,“后语言哲学的希望在中国”,这使中国学者深受鼓舞,更加坚定了在人文科学研究中实践“重塑大国形象,摆脱精神殖民,建我话语体系”的决心。

本文尝试以图1为基点来论述构式语法中的哲学观。

二、构式语法中的哲学进路

1.唯物论vs唯心论,客观主义vs非客观主义

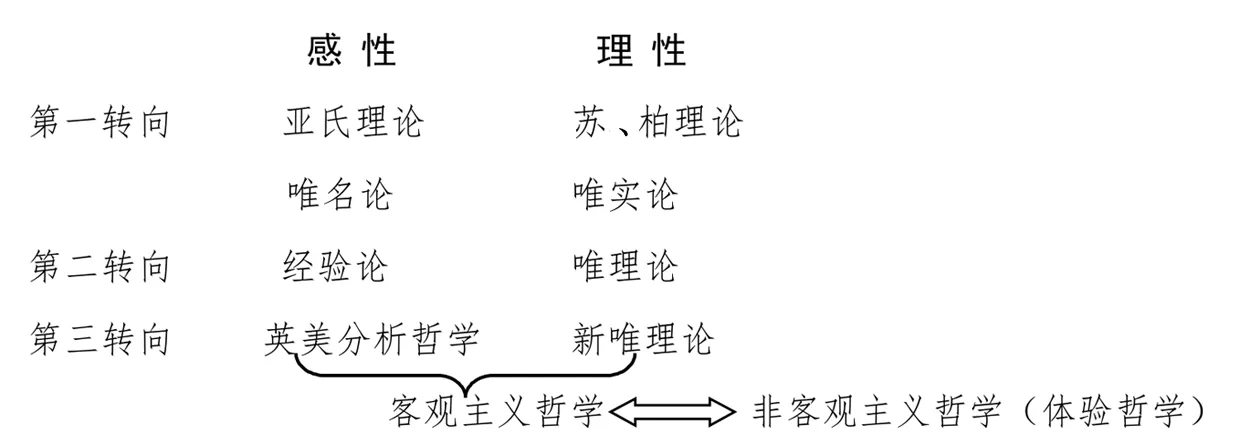

西方哲学经历了两千多年的“唯物论vs唯心论”(即感性论vs理性论)之争(汪子嵩,1972;赵敦华,2001;张志伟,2004;罗素,1946;雷柯夫和约翰逊,1980),现笔者尝试将其与西哲的三个转向结合起来,其简史可概述如下:

图2 西哲简史纲要

传统形而上哲学流行了2000多年,至第四转向前一直坚守客观主义理论,认为客观世界背后存在一个客观的绝对真理,寻找这一绝对真理的方法有二:(1)感性论——强调感性第一;(2)理性论——强调理性第一。雷柯夫和约翰逊(Lakoff & Johnson,1980,1999)将它们都归结为客观主义哲学,与之相对的是西哲第四转向的后现代哲学,其宗旨就是批判形而上学,大力倡导非客观主义,认为现实世界背后不存在一成不变的绝对真理,皆因人之所为而确定和变化。后现代哲学的主要特征为:非哲学、超基础、去中心、非理性、后人道、多元论、破坏性、建设性等(参见王寅,2014)。

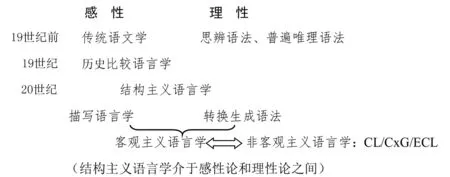

西方语言理论常以当下的哲学理论为基础(Robins,1967;王寅,2007),现依据图2就能以“感性vs理性”为基准重新划分语言学理论阵营:传统语文学、历史比较语言学、描写主义等的哲学基础主要为感性论;思辨语法、普遍唯理语法、TG语法等主要为理性论。但它们都隶属于客观主义哲学范畴。与其相对应的是基于非客观主义哲学的语言学理论:认知语言学(CL)、构式语法(CxG)和体认语言学(ECL)。

图3 基于西哲感性与理性之分的语言学分类

雷柯夫和约翰逊等接受了维特根斯坦后期的“家族相似性”及其他后现代哲学家诸多观点,深入批判了西方占据学界达2000多年的客观主义传统,在此基础上提出了“非客观主义”的“体验哲学”,主要包含心智的体验性、认知的无意识性、思维的隐喻性三条基本原则,它们充分体现了后现代第三期的建设性立场,不仅在于批判,还意在建设,这三条原则就是他们的具体实践。语言学界基于其上形成的CL、CxG、ECL,建构了语言研究的核心原则“现实—认知—语言”,大力倡导依据经验所形成的十数种基本认识方式(即体认方式)来研究语言:互动体验、意象图式、原型范畴、 概念化、概念整合、心智空间、隐喻转喻、 关联、认知模型(CM、ICM、ECM)、识解(详略度、辖域、背景、视角、突显)等。

我们可依据这些体认方式来统一揭示隐藏于语言各层面背后的形成机制,这又为语言学开辟了一个全新的、统一的研究方向,引领着21世纪该领域的潮流。

2.天赋性vs体认性

人类的心智和语言是从天上掉下来的吗?不是。是人脑中固有的吗?也不是。这反映的是“唯物vs唯心”两大哲学阵营的对立与斗争。20世纪初的索绪尔持语言系统先验观,中期的乔姆斯基持语言能力天赋观,他们一直是在唯心主义(关门、先验、天赋、自治)理论框架中探索语言之本质,虽对语言研究做出了重大贡献,为奠定语言学作为一门独立的学科立下了汗马功劳,但将方向误导入了唯心论的歧途。CL、CxG、ECL则大力倡导体认观,用我们的话来说,马列主义的唯物观和人本观又重新回到了语言学研究的殿堂。

索氏认为,语言系统具有先验性,它是凌驾于人之上的一只看不见的无形之手,把控着每一个人。也就是说,当人们出生之后就被投入到语言这一先验系统之中,我们只能生活在语言这个牢笼之中,别无其他选择。乔氏接受了笛卡尔的“天赋观”,认为人们的语言能力是先天就有的(be hard-wired into our genetic make-up),人在出生时大脑中就内嵌了一种先天的、独立于其他认知能力的语言能力,这就是“语言习得机制”(Language Acquisition Device,简称LAD),其核心就是“普遍语法”(Universal Grammar,简称UG,包括原则[Principle]和参数[Parameter])。而CL、CxG、ECL认为语言具有体认性,大力倡导“场景编码假设、表层概括假说、基于用法的模型、所见即所得原则”,这些都意在批判语言研究中的先验观和天赋观。

(1)场景编码假设:形义配对体的构式和概括性知识是根据事件场景提炼和概括而得的,即来自“体(互动体验)”和“认(认知加工)”。

(2)表层概括假说:特定表层形式所蕴含的概括性信息要比所假设的深层结构中的信息更为丰富,即语言中概括性知识来自生活中实际用法,从中可归纳出规律性信息,借此可批判乔氏划分“深层结构vs表层结构”的主张,且认为后者可通过前者来揭示和解释。

(3)基于用法的模型:倡导“所见即所得”的原则,以实际使用的语料为基础进行概括性研究,探索准入条件,依据频率调查和统计分析来解释语言背后的认知机制,反对乔氏用演绎法和人造例句来研究语言。

王治河(2006:26)指出,现代主义所谓的“深层本质”只不过是“海市蜃楼”而已,真正的本质就在于现象之中,应当花点心思认真看待一下我们身边的“表面现象”。桑塔格(Sontag,1966:19-23)也认为,不同于现代主义对深层、本质意义的推崇,后现代主义者坚信意义就在表层,根本不存在深层意义;如果说现代主义艺术需要理解和解释,后现代主义艺术则需要一种体验,一种新感性。这就是胡塞尔、维特根斯坦和哈贝马斯等大力倡导“回归生活世界”的原理。对于我们来说,就要走出形而上学,进入形而下;接地气,就须回归各种实实在在的言语表述之中,体验鲜活的语言用法。我们当然不能仅停留在语言的表述层面,还应当解释语言的认知成因。

我们这十几年写了三十几篇文章专门论述语言的一个新性质“体验性”,后将其修改为“体认性”。笔者还基于此提出了“体认普遍观”,强调体验性和概括性是语法的本质,但绝不是天赋的,而是后天通过“体认”习得的。哥德堡(Goldberg,2006)的新著题为“Constructions at Work:the Nature of Generalization in Language”,认为语言中的概括性主要体现在“构式”上,来自人们的语言实践,它一旦“上班(at work)”,乔氏的“天赋说”就该下岗(lay off)了。幼儿通过自身的概括能力逐步掌握了言语表达背后的构式机制,这才是生成若干言语表达的基础。因此,构式正体现出语言的概括性本质,且不仅要研究普遍性、常规性的构式,还要关注特殊性构式。CxG主张从特殊表达入手,然后据此反溯普遍规律,概括出其后的认知机制。因此CxG并不一味地排除对“普遍性”的研究。

乔氏简单化地处理了普遍性来源,认为源自“天赋性”。我们针锋相对地提出了“体认普遍观”,认为概括性是人们的一种后天努力,是基于“体、认”而形成的。人们面对的是相同(或相似)的客观世界(主要是空间①),且人类的身体结构和功能又相同,根据SOS(王寅,2009)和ECL的核心原则“现实—认知—语言”可知,心智和语言来自主客互动和体认,因此人类必定要共享部分相同或相通的概念和语言表达,这也是人类得以相互交流的基础。我们认为,概括性就应当兼顾特殊性和普遍性,且“形义或形功(为形式和意义、形式和功能的缩略语)”同时概括。

索、乔二氏的哲学基础是先验论和天赋论,以及早期英美分析哲学(即逻辑实证主义、科学主义、科学理性),且采用二分的方法研究语言,常取“舍一留一”的方法,这些都是基于人文研究中“现代性”的所为、所果,给语言研究留下了诸多缺憾。而后现代哲学(特别是建设性后现代)则持与其相反的立场,认为当用“唯物观”和“人本性”来研究语言,前者对应于“体”,后者对应于“认”,这就是我们所论述的“体认语言学”。据此可知,语言不是从天上掉下来的,也不是人们头脑中固有的,这就从根本上批判了索、乔二氏的唯心主义语言观。语言不能采用二分法,而应当依据人本性和多元化的立场,索、乔二氏基于二元论切分出的若干对概念,对语言各层次的分析都是弊大于利,例外太多,建设性后现代学者所倡导的家族相似性和原型范畴论更具解释力(Taylor,1989;王寅,2007)。

3.特殊性vs普遍性

毛泽东同志在《矛盾论》(1937)中指出:普遍矛盾孕育于特殊矛盾之中,即先有特殊的、个别的,然后才有普遍的、一般的。后现代哲学在这一点上充分体现了这一观点,正如法国后现代哲学家德勒兹和加塔利(Deleuze & Guattari,1980,姜宇辉译,2010:141)所指出的,“很明显,常量得自变量,普遍概念在语言学和经济学之中都没有多少存在的根据,它们始终得自一种对于变量所进行的普遍化或统一化。常量并不与变量相对立,相反,形成对立的是对于变量所进行的某种处理与另一种处理(连续流变)”。后现代哲学思潮重视“非理性”,走出了仅关注“普遍性”的误区。

一般来说,我们的认识始于对若干个别特殊事物的感知,然后从中概括出它们的共性,这就是思维规律中的归纳法,即:遵循“一般存在于特殊之中”的矛盾法,从个别入手概括规律,基于特殊反溯一般,且将特殊与一般、归纳与演绎结合起来,既关注特殊,也兼顾普遍。CxG的研究方法正与此取向相吻合,走上了与索、乔二氏“理性思辨、追求普遍”相反的思路,先从特殊构式入手,分析其后所含常规构式的语义特征和用法规律。菲尔莫尔(Fillmore)等于20世纪80年代率先深入分析了诸如“kick the bucket,spill the bean,What’s X doing Y?”等习语和非常规表达,尝试解释被乔氏等视为边缘成分而久被忽视的语言现象,可望能为这类语言事实提供一个合理的解释。

我们知道,任何语言都有一定数量或较多数量的习语或成语,语言学家必须对其加以充分关注,不少学者根据这一思路开始分析语言中一些特殊表达式,坚决认为不能像乔氏那样视习语和特殊式为“核心语法”之外的东西而随意加以排斥,或简单地将其置于词库中处理为一个词项。他们通过研究发现,这些非常规表达式都可处理为“形义”固定或相对固定的配对体,具有较高的约定俗成性,语言学家必须对其做出合理的解释,确定其在人们语法知识体系中的合适位置,否则根本就谈不上理论的“充分性”,这显然比TG更具理论解释力。国外学者如维兹比尔(Wierzbicka,1987)、菲尔莫尔、凯和奥康纳(Kay and O’Connor,1988),杰肯道夫(Jackendoff,1997)、凯和菲尔莫尔(1999)、哥德堡(1995,1996,2006)等,国内学者如陆俭明(2002)、 沈家煊(2006)、江蓝生(2008)、王寅(2007,2011)等,都尝试对英语和汉语中一些特殊构式(包括习语)进行了较为详尽的分析(参见王寅,2011:325-329)。他们先从特殊构式入手,发现其中所蕴含的诸多常规构式的特征,即特殊构式从常规构式中“传承(Inherit)”了很多语义特征和用法规律。基于这种分析得出的一般性结论也是对普遍规律的一种验证和完善。所以,构式语法遵循着从特殊到一般,既分析特殊性也兼顾普遍性,对特殊的研究可成为解释一般的基础。可见,归纳与演绎具有同等重要性。他们还着力描述某特殊构式能被恰当运用的条件,并通过这类研究来逼近和描写具有概括性讲话人的语言能力。

这一研究视角真可谓“独具慧眼”,充分体现了后现代哲学家“为差异正名”的立场。照此,我们应当将那些被视为边缘而又特殊的表达从冷宫中解放出来,以能真正达到乔姆斯基所说的三个充分性——观察充分性(Observatory Adequacy)、描写充分性(Descriptive Adequacy)、解释充分性(Explanatory Adequacy)。这明显更具理论上的全面性、实践上的可操作性、研究上的创新性,顺应了后现代哲学的前卫性,也是对西方语言学界沉醉于结构主义和TG理论范式的一大反叛,确确实实给语言学界带来一股清新空气。

ECL认为,从体认的、辩证的、完形的角度来说,人类的认识始于从特殊到一般,但也包括从一般到特殊,归纳与演绎兼而有之,相得益彰。它们在人类认识发展的整个过程中不可分离,相辅相成,都发挥着重要的作用。

4.中心论vs去中心论

传统哲学试图确立一个以形而上学为中心的学科体系,主张将本质性、基础性、决定性视为“中心”。在此思想的统摄下又派生出逻各斯中心论、西方中心论、欧洲中心论、语言中心论等,后者包括语音中心论(索绪尔)、词汇中心论(配价论、格语法、动词中心论、谓语中心论)、句法中心论(乔姆斯基)等。

我们知道,古希腊哲学家在追问世界的本质(存在、毕因、是)时,也追问了语言的本质,认为它就是语法,因此,西方早就健全了语法分析体系(汉语似乎没有)。索、乔二氏顺其思路,前者将语言的本质定位于“形式结构”,后者将其定位于“句法形式”,而CL、CxG、ECL则否定了这两者的中心地位。

要从“形式”的角度研究句法,就要让句法具有像数学一样的规则性和演算性,但语言中的表达例外太多,TG只能将注意力聚焦于语言的核心语法,这就迫使该理论将诸如“习语、成语、熟语、惯用语”等半规则或不规则的表达式视为边缘成分(或叫副现象),或将其简单置于词库中。但TG所倡导的研究目标为:在观察充分性的基础上,应当以描写充分性和解释充分性作为检验当代语言学理论的基本标准。这就形成了一个“乔姆斯基悖论”(Chomskian Paradox)。他一方面设定了语言理论的三大标准,另一方面又将自己的分析对象聚焦于不考虑或轻视语义和语用的核心语法上,这似乎与他的三大标准相去甚远,使得“充分性”口号大打折扣。

后现代哲学坚决反对这种主观做法,而是倡导“去中心论”和“多元论”。CxG既反对乔氏的核心语法论,也反对词汇中心论(包括动词中心论、谓语中心论等),提出了“以构式为基础全面考察构式与动词互动”的研究进路,为语言学研究开辟了一个全新的理论框架,值得我们认真研究。但CxG不是要取消一切中心,它所要取消的是乔氏以核心语法、UG为中心的理论,也反对词汇中心论,坚决认为构式才是语言的本质所在,语言知识是以“构式”为单位储存于人们心智之中的,即构式是语言在人们心智中的表征单位。

5.一元/二元vs多元

自古希腊以来,二元论一直作为西哲的根基,特别是近代的笛卡尔、莱布尼茨、康德等更是将其视为一条公理来对待,很多哲学家都视其为哲学研究的命根子。但也有很多哲学家批判了这一公理,提出了一元论,如:黑格尔、马克思和恩格斯、胡塞尔、萨特、奎因等。后现代哲学基于这两种观点又发展出“多元论”(Pluralism),认为世界起源于多种本原,哲学研究也不必仅围绕“物质”和“精神”这两个概念,还可有若干不同理论。如费耶阿本德提出的“理论增生原则”就认为,在一种理论之中可繁衍出一些与它逻辑上不相一致甚至对立的理论,而且在人类思想史上的每一个重要阶段都可看到多元论在发挥作用。他的那句“Anything goes”一直回响在当今世界的文坛,警示着人们不必信奉一家之言,不要守一而终,“风物长宜放眼量”便是这一含义。

这一研究方法也影响到语言学研究。索氏娴熟地运用了哲学中的二分法,先切下四刀,二分出四组概念,且采取舍一取一的思路。这四刀切下后,语言之门被牢牢关紧;后两刀则在语言内部切下,区分出语符内部的“能指vs所指”,以及符间的“横组合vs纵聚合”,开辟了结构主义语言学研究的全新方向(参见王寅,2014: 265)。

乔氏也是沿着二分法一路走来的。他首先在“语言能力”和“语言运用”之间切下了一刀,且将注意力集中于前者而舍弃后者。在研究前者的过程中,又对句法和语义/语用进行了二元切分,且聚焦于前者。在句法研究上也是基于二分法层层推进的,如NP+VP、V+NP、Det.+N等。他还别出心裁地将索氏理论中“符号”所含两要素分割开来,二分出“形式vs意义。以及“句法vs语义”,且认为前者没有意义,只有词汇才有意义。它有待词汇插入树形图后投射到句法结构上,这才使得语句有了意义,这就是乔氏的词汇投射法的核心内容。

索氏将“能指vs所指”视为永不分离的两个心理实体,就像一张纸一样,不管怎么撕都没法将它们分开,这具有深远意义。维特根斯坦(Wittgenstein,1953:107)认为,当我用语言来思想时,除了语言表达式之外,并没有什么意义呈现于我的心智之中,语言自身就是思想的载体。这也明确道出了“形义”不可分离的原则。CL、CxG、ECL则顺此思路,继续批判乔氏的二元观,大力倡导“形义”或“形功”一体观,可用形义配对体的“象征单位”(Symbolic Unit)来表示,且将构式定位于大于等于2个象征单位,简单构式可整合为复杂构式,进而有了语言的各种表达形式。这样,语言中的一切单位都可归结为“构式”,它就是这些“象征单位”和“构式”的大仓库(Inventory)。汉语素有“字本位、词本位、词组本位、小句本位、句本位、复本位”等观点,我们(王寅,2011:81)认为,它们都可统一在“构式本位观”之中。

CxG坚决认为,形式和意义密不可分,它们紧密结合为一个“象征单位”,这也完全符合人们的语感,当人们一听到某个词句的语音,就能晓其义、知其用,必须借助于人们的一般认知能力(即体认方式)才能将其解释清楚。蓝盖克(Langacker,1987,1991)和哥德堡(1995,2006)等都将象征单位和构式视为语言分析的最基本单位,语言由构式组成,语言学家主要精力就应当是研究“构式”,这样就能实现“统一”和“简约”的理论模型。这一分析方案不仅简化了语言学的研究方法,且统一了研究路径,这也就是哥德堡(2006:18)的一句名言所概括的“It’s constructions all the way down”(“构式一贯到底”)。 泰勒(Taylor,2002:22)认为,用象征单位和构式来统一分析语言,这才配得上是真正的“最简方案”。我们认为,这才是CxG的历史意义和理论价值之所在。

“构式一元论”自有道理,但也不必言过其辞。在语言研究的整体进程中,我们认为“多元论”更具说服力,依据它可很好地解释为何语言学界出现了如此多的理论,这也就是笔者主张给“盲人摸象、窥斑见豹”平反昭雪的原因。

天下大势合久必分,分久必合,学术研究也有这样的规律。哲学曾从追求统一本质的“形而上学”,发展到当今的“去中心、多元化”。现又有学者提出从多元化再到形而上学的回归,如怀特海(Whitehead,1929)、奎因(Quine,1960)、斯特劳森(Strawson,1959)等都在呼唤着形而上学的归来。怀特海在《过程与实在》中论述了概括性问题,且建立了思辨的宇宙形而上学,该书被视为现代最庞大的形而上学著作之一。后两者也提出了有关形而上学的新命题。我们认为在“多”背后还是能找到“一”的。ECL和CxG就为我们找到了语言的一个新本质——“体认性构式”。

结语

语言学研究需要哲学基础,这已不言而喻,且很多学者已从中尝到了甜头,剩下的问题就在于我们该如何加强这方面的修养了。可想而知,缺乏哲学根基的语言学研究是走不远、挖不深的。本文尝试从哲学(特别是后现代哲学和体验哲学)入手,论述CxG所依据的相关哲学观,以便能解释该语言理论与哲学思潮唇齿相依的紧密关系,同时期待能更深刻地认识到哲学对于语言学者所具有的基础性作用。

注释:

①CL认为身体和空间所形成的抽象关系是人类概念之初,这在语言中主要用“介词”表达,因此CL是从研究介词起家的。换一个角度说,没有任何一个学派对介词研究的成果能超过CL。另外,没有一个学派对连接词语的研究成果能超过系统功能语言学,因其主要关注语篇的连贯性。