捶石入纸:拓本生产与流通中的拓工

——以晚清缪荃孙及其拓工为中心

程章灿

(南京大学,江苏 南京 210023)

拓本与石本、书本相对,是中国古代石刻文献的三种主要物质形态和存在形式之一。①就物质形态链而言,拓本处于石本与书本之间,既能保存与再现石本的物质与文本形貌,又具有与书本类似的易读、便携、利于流传等特点,可以说兼具石本和书本两者之优长。晚清金石家缪荃孙在编撰《江苏金石记》时,确立了这样一条体例:“金石以拓本为主。明知此碑尚在而未拓到,即编入‘待访’,不列正编。如此碑已佚而拓本存者,亦据本收入。”②在他看来,拓本乃是金石的核心。从这个角度甚至可以说,他心目中的金石学就是拓本学。

拓工是拓本生产环节至为关键的人物,也是拓本流通环节不可忽略的一个重要因素。就石刻文献文化史研究而言,缺少了作为拓本生产者的拓工,正如缺少了作为石刻生产者的刻工一样,是不可思议的。③然而,无论是金石考古研究界,还是书画文物收藏界,对于拓工的关注依旧十分寥落。古代金石家外出访碑,时常携拓工以从,然而照例不载拓工之名,只有明代赵崡曾记其所携长安拓工李守才之名,诚如空谷足音。④晚清以前,拓工姓名见于文献记录者,寥若晨星,其受人关注的程度,甚至远远不及刻工。被文献冷落,被历史遗忘,拓工这个群体基本上成了石刻文化史的缺席者。

迟至晚清时代,这一状况才有所改观。晚清金石学家热衷于收集、玩赏并研究金石拓本,此风盛极一时,成为彼时文人学士的群体时尚。⑤作为拓本生产制作的承担者和买卖流通的参与者,拓工的身影经常出入于这些文人学士圈子,其姓名也时常出现于金石学人的笔下。因此,他们的形象才渐渐由模糊而清晰,他们在文化学术史上的地位,也逐渐引起了文人学士尤其是金石学家的注意。⑥晚清著名金石学家叶昌炽在其名著《语石》中,曾提到几位拓工,并且着重肯定了他们对于拓本流通的贡献:

书估如宋睦亲坊陈氏,金平水刘氏,皆千古矣。即石工安民,亦与《党人碑》不朽。惟碑估传者绝少。毕秋帆抚陕时,有郃阳车某,以精拓擅场,至今关中犹重车拓本。赵撝叔《补寰宇访碑录》,搜访石本,皆得之江阴拓工方可中。撝叔之识可中也,因山阴布衣沈霞西,犹牛空山之于褚千峰也。千峰与聂剑光虽文士,亦以毡椎镌刻糊口四方。余在京十年,识冀州李云从,其人少不羁,喜声色,所得打碑钱,皆以付夜合资。黄子寿师辑《畿辅通志》,缪筱珊前辈修《顺天府志》,所得打本皆出其手。荒岩断涧,古刹幽宫,裹粮遐访,无所不至,夜无投宿处,拾土块为枕,饥寒风雪,甘之如饴,亦一奇人也。郃阳碑估多党姓,前十年厂肆有老党者,亦陕产。其肆中时有异本,余及见时已老矣。沈子培比部尝称之。筱珊在南中,得江宁聂某,善搜访,耐劳苦,不减李云从。余所得江上皖南诸碑,皆其所拓,戏呼为“南聂北李”云。⑦

叶昌炽将拓工与碑估、书估相提并论,意在强调晚清拓工也是碑帖交易的重要推手。对于这些拓工,他是极为熟悉的,这段文字中提到的几个拓工,大多数与叶昌炽有所往来。其中,李云从、聂某(聂明山)两人,与同时期的另一位金石家缪荃孙,关系更为密切。⑧

缪荃孙晚年曾作书致其同道顾鼎梅(燮光),自叙从事金石目录之经过,特别提到自己与李、聂两位拓工的渊源:

荃孙自廿一岁,有志金石之学,身自搜访,手自捶拓,所历之境,见《艺风金石目》自序,亦时见诸《语石》。常访褒城之石门玉盆,山深月黑,夜不能归,蜷缩岩下,与丐为伍,明日出险,与友朋言,无不大笑。尔时不以为苦,反以为乐。迨处境稍裕,必携拓工自随,否则翻书开目,令工往拓。在京师得李云从,在金陵得聂明山。云从以往拓《好大王碑》出名,明山亦在安徽得石牛洞、浮山、齐山诸石刻。《语石》推为“北李南聂”,皆荃孙所蓄之工人也。现无其人,荃孙亦无此豪兴矣。⑨

缪荃孙早年有过“身自搜访,手自捶拓”的访碑经历,因此,“处境稍裕”之后,他对拓工格外理解和关怀。实际上,缪荃孙所蓄用的拓工,并不只李云从、聂明山两人,仅《缪荃孙全集》所记,至少还有黄士林、张天翔、沙士瓒、田福、贾升、老孟、富华阁碑贾小王、文林堂碑估老王等人。本文即以缪荃孙及其拓工为中心,重点关注晚清拓工的身份地位、拓碑活动及其与金石学家的互动。

一、缪荃孙与北京拓工李云从

李云从是晚清活跃于以北京为中心的京津冀地区的著名拓工。他与晚清京师金石学者潘祖荫、盛昱、端方、叶昌炽、刘鹗等人的关系相当密切,其拓本制作技艺也深受京城金石学家圈子的认可。他们经常委托李云从去往指定地方,拓取指定的碑刻,比如前往今吉林集安市拓取《好大王碑》。徐建新撰有《高句丽好大王碑早期拓本制作者李云从考》一文,对李云从的生平及其所拓《高句丽好大王碑》,做了专题探讨。⑩徐文的重心在《高句丽好大王碑》,其他方面的探讨仍有未尽。例如,关于李云从的家世,徐文虽然考察了李云从的里籍,却从未涉及其父李宝台。日本学者吉川幸次郎汉译内藤湖南《意园怀旧录》,其中提到李云从小名李龙儿,是北京拓工李宝台之子,曾为盛昱拓《好大王碑》,并作《访碑图》以纪其行等。上引徐建新文虽然提到内藤此文,但系转引而得,未能通读其全文,故未提及李宝台之子一事。今考李宝台生于清道光年间,居北京,善伪造古泉,人称“小钱李”。李宝台亦善拓,《古泉薮》一书是其手拓。由此可见,李云从拓碑技术出自家世传承。

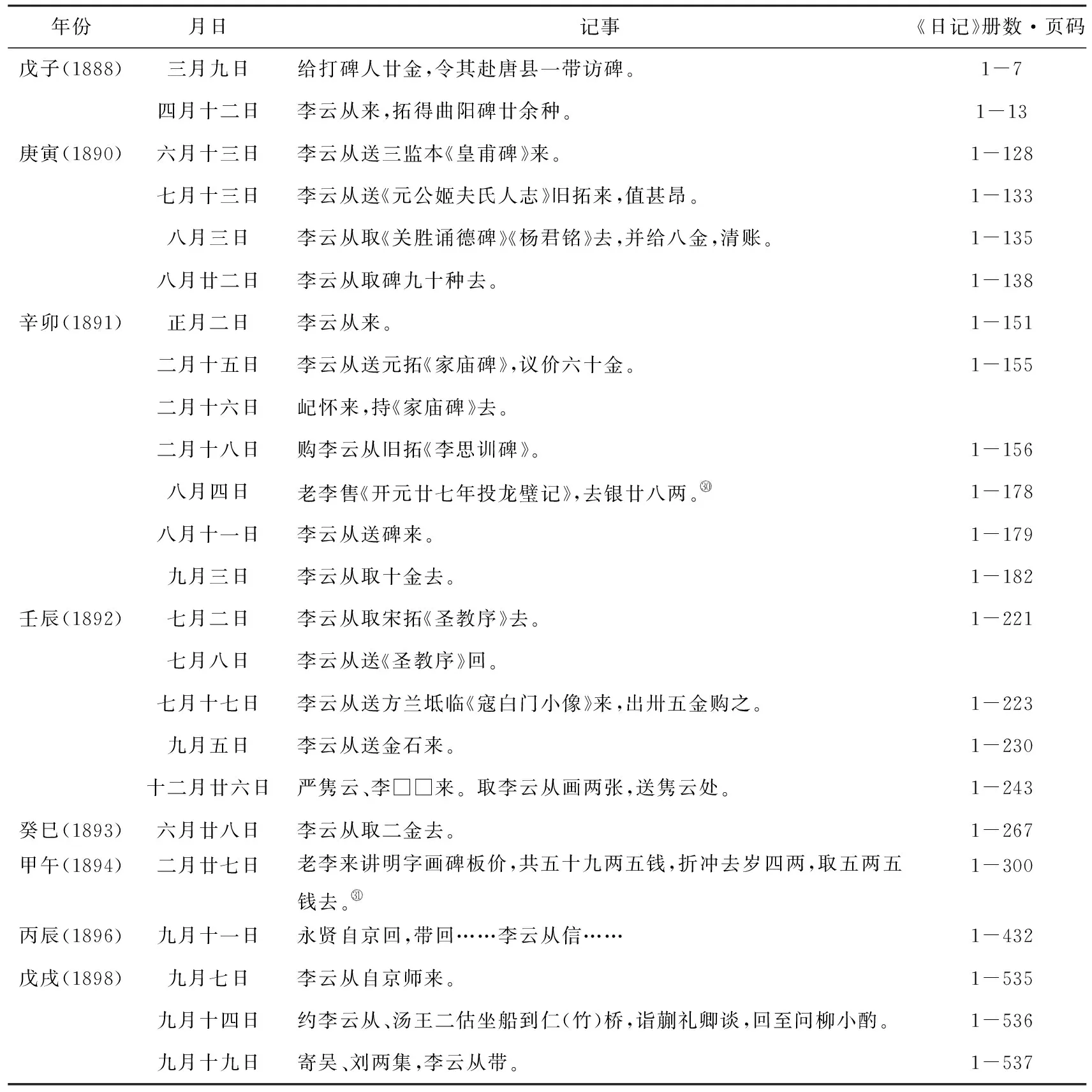

在考察李云从生卒年时,上引徐建新文主要根据叶昌炽的日记。徐文推考的结论是:李云从生年约在1850年,卒年不应早于1897年。如果参据同时代其他金石家的日记,则推考可更进一步。例如,《缪荃孙全集》的“日记”和“诗文”卷中,就有很多与李云从往来的记载,特别是日记中的记载,都有明确的时间坐标。其中年代最晚的三条,都在戊戌年(1898)九月。其中一条是九月七日丁巳:“李云从自京师来。”另一条是九月十四日甲子:“约李云从、汤王二估坐船到仁(竹)桥,诣蒯礼卿谈。回至问柳小酌。”还有一条是九月十九日己巳:“寄吴、刘两集,李云从带。”这一年,缪荃孙在南京,李云从自北京南下来见他,至少停留了12天。十九日北返时,缪荃孙还托李云从顺路带两部书到北京。日记中虽然没有明确李云从此行所为何来,但从缪氏约李云从及汤、王两估的情况来看,应该与碑帖买卖有关。换算成公历,戊戌年九月十九日是1898年11月2日,已接近这一年的年底。那么,照常情推测,李云从的卒年不应早于1899年。

晚清金石学家刘鹗与李云从亦有往来,其《壬寅日记》曾多次提到李云从,并对其专精金石之学给予高度评价。《壬寅日记》正月二十八日(1902年3月7日)记:“申刻,赴刘竹溪之约。坐中有丁芾臣叔侄,又有李姓号云从。闻其金石之学甚精,盖久与潘、王、盛诸君相周旋者。”二月初九日(3月18日) 记:“李云从送元拓本《孔羡碑》来,又道光拓本《张迁表》。”二月二十日(3月29日)记:“买得《白石神君》一轴,似甚旧,而李云从亦定其为乾隆拓本。”三月初三日(4月10日)记 :“李云从送丁芾臣之六爵杯来。”由此可见,李云从直到1902年4月还相当活跃。一般来说,他的卒年不应早于1903年。至于叶昌炽、缪荃孙两人日记中未见1902年前后的记载,显然与叶、缪两人当时已离开北京有直接关系。

现存缪荃孙日记,始于戊子年(1888)三月,终于丙辰年(1916)。从日记来看,缪荃孙与李云从相识,至迟在戊子年三月九日。缪氏在当日的日记中有如下记录:“给打碑人廿金,令其赴唐县一带访碑。”我认为,这个打碑人就是李云从。有两条根据。第一条,自该年三月开始,缪荃孙初步形成了“分地录金石,名之曰《云自在龛金石分地编》”的编纂设想,为此,他需要大量搜集各地的金石拓本,雇人往唐县拓碑就是实现此计划的一个重要步骤。第二条,该年四月十二日日记明确记载:“李云从来,拓得曲阳碑廿余种。”曲阳、唐县两地相近,都在今河北保定,显然属于同一条拓碑路线。从三月九日到四月十二日,拓得碑刻20余种,从时间节奏来看,也是合情合理的。可见,至迟在1888年,李云从就已经成为缪荃孙雇请的拓工。换句话说,缪、李两人在金石拓本方面的合作,至迟始于1888年,早于李云从与叶昌炽的合作。

李云从与缪荃孙相识,可能早至光绪初年。叶昌炽在《语石》中曾说:“光绪四、五年间,重修《顺天府志》。碑估李云从承当事之命,裹粮襆被,狂走京畿诸邑。荒村古刹,足迹殆遍。所得辽碑,视孙、赵倍蓰过之。余著录辽幢五十余通,皆其时拓本也。”而缪荃孙就是《光绪顺天府志》的实际主持者。据缪氏自述,此志初由张之洞“拟定义例”,缪氏“照例编辑”,光绪辛巳年(1881),张之洞出任山西巡抚,乃“令荃孙专任其事”,“始于辛巳,讫于乙酉”。缪荃孙说《光绪顺天府志》修撰,起于辛巳年,讫于乙酉年,即1881—1885年,与叶昌炽所谓光绪四、五年(1878—1879)略有出入。叶氏所言指《光绪顺天府志》重修开局,而缪氏所言指其正式介入其事。由此推算,缪荃孙与李云从相识,应在光绪四年到七年(1878—1881)之间。

李云从是一个敬业的拓工。他“每拓一碑,必于纸背书在某村、某寺或某冢,距某县城若干里,可谓有心人也已”。这种敬业精神,获得叶昌炽的高度评价:“若依此著录,后人按籍而稽,何至迷其处所?”在长期从事金石拓本制作与买卖过程中,李云从积累了深厚的专业素养。叶昌炽曾举一例:“曩时黄仲弢学士收得一大安碑,以为金刻。碑估李云从折之云:‘金大安只有三年,即改元崇庆。此碑立于大安六年,乃辽刻耳。’仲弢不觉愧服。”黄绍箕(1854—1908),字仲弢,浙江瑞安人,光绪六年(1880)进士,授翰林院编修,官侍讲,是晚清有名的金石家和藏书家,其学问自非等闲。李云从谙熟金代纪年,考证信而有据,连专家也不能不佩服。

李云从的拓碑区域,主要在京冀一带。他不惮辛苦,风餐露宿,时有发现。如果主顾有需求,他也会专程到其他区域拓取碑刻。例如《高句丽好大王碑》,原来“在吉林省辑安县”,“清光绪六年边民刊木发现,多煤烟拓,不精。王懿荣、潘祖荫、叶昌炽等,派李云从携纸去拓”,乃得善本。他也曾往山西拓碑,“道出井陉,访得韩吏部题壁。与裴晋公一刻同时同地,又为之一喜”。

像李云从这样的拓工,其生意主顾或者服务对象,绝不是某一位特定金石家,而是一个金石家群体。他了解这些金石学家各自的所需,也利用这一有利条件,在这些学者间建立起一个碑拓销售与流通的网络。所以,缪荃孙不仅委托他打碑,从他手中购买拓本,也通过他的帮助,卖出自己手头的拓本复本。光绪十六年(1890)六月十二日,李云从专程送来三监本《皇甫碑》。此碑在缪荃孙手中只停留了两天时间,他在次日的日记中曾记“读碑”一事,很可能就是细读此碑。第三天,他决定以“廿四金”的价格购进这一拓本。七月十三日,李云从又送来《元公姬夫氏人志》旧拓本,索价甚昂,从此后日记记载来看,缪荃孙未购入。八月三日,李云从自缪荃孙手里取走《关胜诵德碑》《杨君铭》,缪荃孙“并给八金,清账”。“八金”显然不足以购入《元公姬夫氏人志》,而只是付给李云从送来的其他拓本的价钱。八月二十二日,李云从又自缪荃孙手里取走了90种碑拓,这批碑拓是缪荃孙托其代售的。从这个角度来说,李云从这样的拓工,是联系拓本生产、流通和消费诸环节的重要中介。

现据《缪荃孙全集·日记》所载,将缪荃孙与李云从之间的碑拓往来编年整理如表1:

表1 缪荃孙与李云从碑拓往来表

从表1可以看出,缪荃孙与李云从的金石往来,至少持续了11年,从1888至1898年。对于金石家缪荃孙来说,离开北京,也就意味着离开了全国最重要的金石收藏圈,离开了全国最大的拓本集散中心。在这种情况下,往来于南北两京之间的李云从,扮演了缪荃孙的代理人、中介和掮客的角色。

二、缪荃孙与江宁拓工聂明山

光绪二十二年(1896),缪荃孙应时任两江总督张之洞的邀请,主讲南京钟山书院。此后一段时间,他所蓄用的拓工是聂明山。聂明山主要活动在江南,其主顾主要是在南方的金石收藏家们,特别是缪荃孙;而李云从主要活动于北方,其主顾也以京城金石收藏家为主。叶昌炽《语石》中以“南聂(明山)北李(云从)”并称,可见两人在晚清金石收藏圈内影响之大。特别值得一提的是,“南聂北李”虽然有各自的活动空间,但却有一个共同的服务对象,那就是缪荃孙。

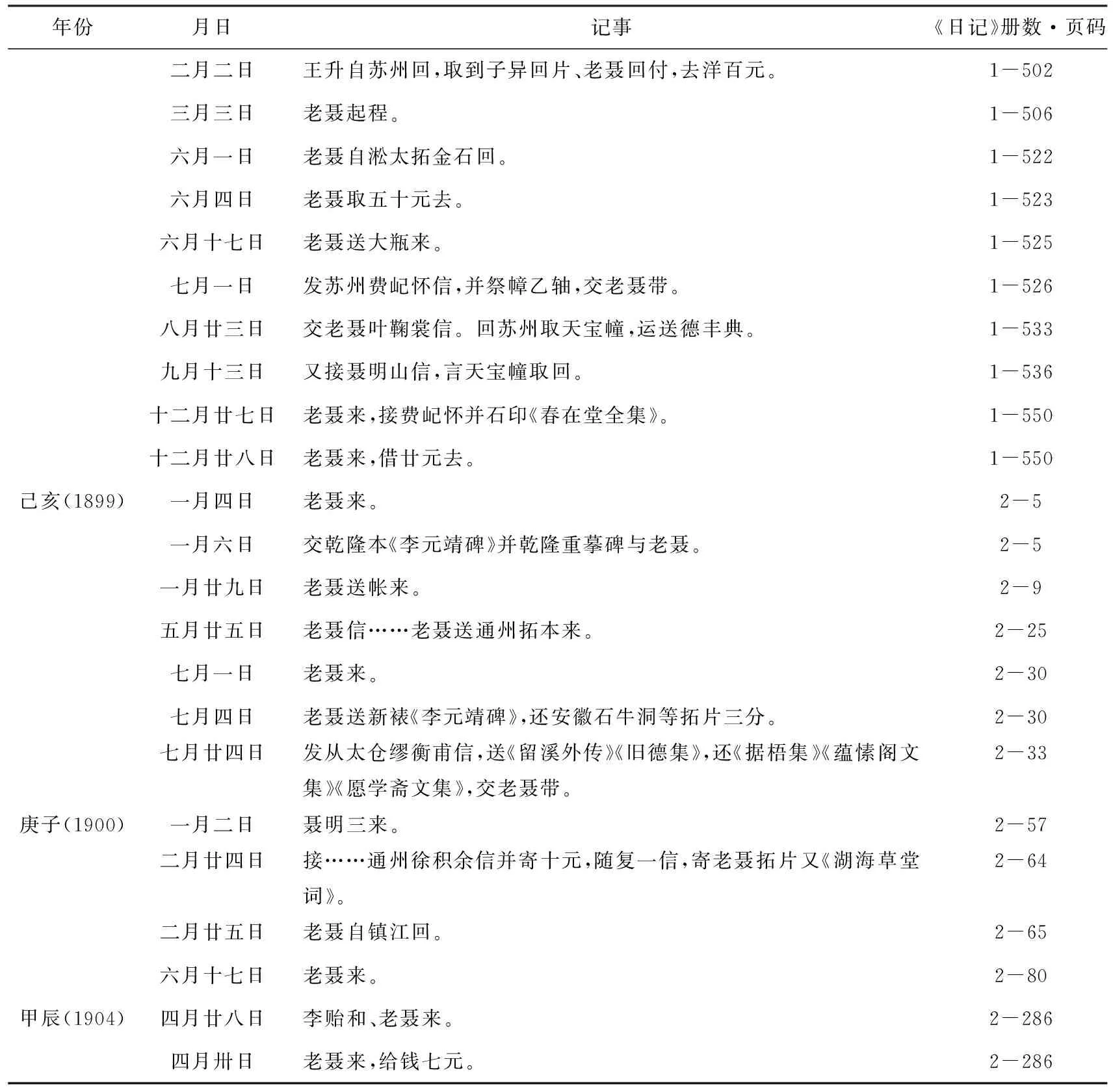

《缪荃孙全集·日记》中,涉及聂明山的记录将近60条,今依照编年顺序整理如表2:

(续表)

缪荃孙对这个拓工的称呼,有“打碑人”“老聂”“聂明山”“聂明三”以及“聂估”“聂姓打碑人”等多种。郭玉海先生认为聂明山又名聂剑光,缺乏证据。考聂剑光名鈫,字剑光,是乾隆时期山东泰安人,著有《泰山道里记》,与聂明山毫无关系。缪荃孙与聂明山相识,似始于光绪二十二年二月廿三日。那一天,刚到任南京钟山书院不久的缪荃孙,应况周颐(夔生)之约,出游静海寺,寻访三宿岩。同行的聂明山,应该是况周颐邀约的,因为5天后聂明山所拓的三宿岩题名,是经由况周颐送到缪氏府上的。也就是说,况周颐是缪荃孙与聂明山相识的中介。《艺风老人年谱》记其于光绪二十二年“夏间访得江宁聂名山,善访碑,叶鞠裳《语石》与李云从并称南聂北李者也”。聂名山即聂明山,而夏间则是缪荃孙正式雇请聂明山的开始。

南京是聂明山的活动中心。缪荃孙在南京本地访碑,会约上聂明山。例如,光绪二十二年十月中旬,缪荃孙出太平门,循钟山之北,寻访南朝陵墓石刻和栖霞山佛龛石刻,就事先与聂明山约好,带他随行拓碑。由表2也可以看出,聂明山的拓碑活动,先是以南京以及周边的江宁、溧水、句容等地为中心,其后才逐渐扩展到安徽太平、贵池、桐城、潜山等地,继而又扩大到苏南淞太镇江以及江北的通州。

缪荃孙对聂明山的拓碑技艺是颇为赞赏的。他在致金石同道王懿荣的信中,叙述自己在南京钟山书院悠闲度日,“暇则温理旧书,间或出游,城南诸山,蜡屐殆遍。萧秀东西碑,均有数十百字,精拓之尚可读。唐人题名,宋之各碑,于严子进《记》外,约得七八十种”,特别提道:“打碑人聂姓,精细不亚李云从,并由安徽太平,走池州齐山、安庆潜山、桐城,拓得百五十余种,皆昔人未著录者。”聂明山的访拓,显著丰富了缪荃孙的江南碑拓收藏。

聂明山既是拓工,也是碑估。缪荃孙与其交往中,也不乏金石拓本的交换与买卖。有时候,聂明山还兼任缪荃孙的使者,替他带些书籍和书信,往来于各地。这些从表2都可以看出来,不再赘述。

三、缪荃孙与泰安黄士林及其他刻工

光绪十七年(1891),缪荃孙受山东巡抚张曜聘请,出任济南泺源书院山长。虽然此次他在济南停留只有短短四个多月,但他仍然利用这一机缘,大力搜访山东各地的金石拓本。经由其门人尹彭寿介绍,他找到原籍山东泰安的著名拓工黄士林,派其四出拓碑,“尽拓泰安、肥城、汶上、东阿、济宁、兰山、沂水、蒙阴十余县”。尹彭寿也耽好金石碑拓,故与黄士林相熟。

《艺风堂金石文字目·前言》没有明确说缪荃孙雇请黄士林始于何时,翻检《艺风老人日记》,是年三月二十二日有“尹祝年(彭寿)来,甚为淹雅”的记载,可知尹彭寿推荐黄士林应在此日或之后。三月二十九日又有“黄姓打碑人送碑十七种来”的记载。这个“黄姓打碑人”应即是黄士林。如果这一推测不错,那么,缪荃孙雇请黄氏,当在三月二十二日至二十九日之间。两天之后,缪荃孙又“为黄姓开西路金石单”,益可证“黄姓(打碑人)”即是黄士林,因为上文所列黄士林拓碑区域(泰安、肥城、汶上、东阿、济宁、兰山、沂水、蒙阴等),恰是属于山东之西路。

四月十九日以后,黄士林的名字正式出现在缪荃孙的日记中。十九日,“黄士林打碑来算账”,二十日,“黄士林结账,付彼□□千,又借彼十金”。六月十四日,黄士林将其所拓泰山碑送来;二十一日,缪荃孙读好了这批碑拓,认为应给黄士林“四十金”。从这一价钱来看,黄士林送来的这批碑拓数量颇为可观。七月六日,在缪荃孙即将离开济南前夕,黄士林又一次送来一批肥城、泰安的碑刻拓本。余下的拓本,第二年五月十一日黄寄过一次,但直到是年六七月间,缪荃孙还在不停地催促黄士林寄山东碑刻,可见黄士林手里还有拓本未曾寄到。

《艺风老人日记》是年三月二十九日记:“张姓打碑人自长清来,交宋元碑二十分,支四两去。”四月十二日又记:“检长清新拓金石,与张打碑结账。”这位“张姓打碑人”当即张天翔,因为四月二十五日日记即有“张天翔送长清拓本来”的记录,而二十六日日记又有“专张天翔拓青州金石”的记录,皆可以为证。这也说明,在黄士林之外,缪荃孙在泺源书院时期还雇请了其他拓工。从现有文献资料来看,缪荃孙对黄、张两人做了大致分工,黄士林集中拓西路碑刻,而张天翔负责拓东路碑刻。

江阴是缪荃孙的原籍。缪荃孙曾主讲南菁书院,对家乡石刻特别注意访求。其间,江阴拓工给了他很大帮助。江阴有丰厚的金石学术传统,曾出过著名的拓工方可中。如前文所引《语石》页565所言,赵之谦撰《补寰宇访碑录》时,搜访拓本,多得江阴拓工方可中之助。而缪荃孙所依赖的江阴刻工,主要是沙士瓒。

沙士瓒出自江阴暨阳沙氏。据《暨阳沙氏宗谱》,沙士瓒,一名镇藩,是沙秀岩第六子,道光十七年(1837)生,光绪十七年(1891)卒,年55岁。聘沈氏,未娶而卒于母家,终未再娶,以胞兄士璋子文龙双祧。江阴市暨阳名贤研究院网站上有该研究院院长薛仲良撰《暨阳沙氏源流考略》:“十六世沙士瓒,于同治年间,曾会同大学者缪荃孙将《乾明寺五百罗汉名号残碑》制成拓片,遂使佛教界之五百罗汉名号赖以传世,功盖佛界。”《乾明寺五百罗汉名号残碑》是江阴重要的南宋碑刻。所谓乾明寺,亦称广福寺,全名乾明广福禅寺,规制宏敞,殿阁庄严,为邑中诸刹之冠。光绪十五年(1889)十月二十日,正在南菁书院任职的缪荃孙与友人“偕至广福寺,观《政和庄田记》《延祐修寺碑》。出寺,草间得绍兴罗汉名号碑阴檀越名残石一块,约百许字,奉之而归,汲水涤清,立拓数纸,江阴人无不以为颠也”。

虽然此处没有明言拓碑者是谁,但结合下文记载来看,拓工当可确定为沙士瓒。光绪十五年十二月二十日日记又记:“打碑人送建炎牒来,云又得绍兴碑一,急遣之往拓。打碑人沙士瓒甚韵致,广福寺《元符碑》在彼处,愿送书院,其方可中之流亚与!”由此可见,缪荃孙对沙士瓒评价很高,甚至将其比作当年的方可中。同月二十六日日记又记:“打碑人送绍兴牒来,撰建炎、绍兴两牒跋尾。”此打碑人当亦指沙士瓒。次年(1890)四月十五日,缪荃孙听人说城东有一古碑,即前去查看,“系前湖何烈女诗,王逢撰,非元刻即明初也”,随即派沙士瓒往拓。结合前文对沙士瓒生卒年的考证,可知这几种拓本都是在沙士瓒生命的最后几年所制作的。

缪荃孙所撰“建炎、绍兴两牒跋尾”,今存《艺文堂文集》卷六,可与其日记中相互印证。《宋建炎复江阴军牒跋》:“《江阴志》亦载,从父老胡崇之请,复为军,而不录此碑,金石各家亦未著录。己丑冬,犹子志名搜得之,手拓以归。江阴古碑日少,得此如获一真珠船矣。因遣工打十数本,分饷海内同志。”“犹子志名”指缪荃孙的侄子缪永禄,他是此碑最早的拓工,而此跋中“遣工”所指则是沙士瓒。《宋绍兴复江阴军牒跋》云:“《宋绍兴三十一年江阴复军牒》,在建炎牒碑阴。余拓建炎牒,打碑人沙君士瓒,为言碑阴亦有文字,因薙榛莽,发瓦石,出而视之,则绍兴牒也。”可见建炎牒真正的拓工是沙士瓒,绍兴牒的发现者和拓制者也是沙士瓒。

赵阿二,亦称“赵二”“打碑人赵姓”。缪荃孙初见打碑人赵阿二,是在庚寅年(1890)正月二十三日。二十六日,友人请客,缪荃孙与赵阿二同席,“赵拓到《南唐井阑》《元城隍庙》二碑,天宁寺旛竿石题字一,皆昔人未著录者”。赵阿二此次所拓为江阴本地的碑刻。1892年,赵阿二受命远赴河北正定拓碑,九月廿五日从正定回来,十月八日他送来了“唐山造象全分”。缪荃孙旋即展读这些碑拓,并于十月十八日与赵阿二议定价格,买下了这批造像拓本。值得注意的是,十月十八日的日记中称赵阿二为“赵估”,可见赵阿二亦是碑贾。

在北京时,缪荃孙还雇用过一位姓孟的拓工,日记中称为“老孟”。光绪十六年(1890)六月二十九日,缪荃孙“专老孟赴赵州一带拓碑”,十月十一日,“老孟打碑旋京,送碑六十余种来”。十三日,缪荃孙“读老孟新得碑”。十八年八月三日,他“嘱老孟持函觅梁杭雪开单”,五日,“老孟送石幢一双来”,十日,“老孟持十金去”。由此可见,老孟当是京城碑拓。梁于渭,字杭雪、杭叔,番禺人,光绪十五年进士,当时与缪荃孙同在京,有交游。梁杭雪对金石亦有浓厚兴趣,有《龙门山碑目》,他给老孟开列的当亦是访碑目录。

被缪荃孙称为“小王”的拓工,相对于老孟而言,可能年轻一些。缪荃孙与小王的联系更早,往来也更多。其日记中所见最早记载,是光绪十四年(1888)四月二十五日,“小王自河南来,拓得磁州、安阳多种,均购之”。由此可见,小王是拓工,此次专从河南拓碑归来。此后数日,小王连续上门:二十七日,“小王送湖南题名来,选得卅种”,二十八日,“小王送湖南金石来,挑得六十余种”,二十九日,“小王送九龙岩石刻来,挑得卅种”。由此可见,小王当是京城碑估,手上有相当多拓本资源。他了解缪荃孙收藏金石拓本的兴趣,经常送货上门,供缪荃孙挑选,推销成效可观。五月六日,缪荃孙“开赵州石刻交小王”,次日,又“发邢台丁听鹥表叔信、汤榖原信,交小王自投。给小王十金,作拓碑费”。虽然小王此前赴河南拓碑是否受缪荃孙雇请尚不能确定,但此次赴河北拓碑,显然受缪荃孙所雇。缪氏不仅预支拓碑费,而且为他写信给亲友,拜托关照。此后,小王与缪荃孙还维持了多年的碑拓往来。光绪十六年十二月十八日,“小王送《麓山寺碑》来”。次年二月十七日,“小王来拓《甘泉大师塔铭》”;十八日,缪氏“购小王《卫景武公碑》《许熙载碑》”。光绪十八年(1892)六月十七日,“小王送《关宝颙诵德碑》来”;七月十二日,“小王取《尹宙碑》去”。直到光绪二十年(1894)正月二十二日,缪荃孙还从小王手中购得“乾陵无字碑拓本”。这是日记中缪、王交往最后的一条记载。

遗憾的是,缪荃孙在日记中从未提到小王的名字。据日记,光绪十九年(1893)二月七日,缪荃孙“录朝鲜碑目与小王”,此是为小王往朝鲜拓碑做先期准备。十一月十五日,“小王送高丽碑至”,次日,“小王来支钱十八千去”。这说明,在十一月十五日之前,小王已自朝鲜拓碑回来。这是金石学历史上第一次赴海外拓碑。清代嘉庆以来,金石学人开始注意海东石刻,其时海东石刻拓本多源自来京的朝鲜使臣,相当稀罕。小王专程赴朝鲜拓回的碑拓,质量好,种类多,弥足珍贵。缪荃孙看到这批碑拓之后,马上写定碑目。十二月廿七日,小王“来定高丽碑值,口议给十六两,小王亦允”。仅从这个价格也可以看出,当时的高丽碑拓堪称奇货可居。小王这次海东拓碑,应该属于“众筹”,但缪荃孙负责开列碑目,从中发挥了主导作用。从《语石》中的相关记载来看,叶昌炽似乎也参与此事,并且得到了《平百济碑》和《刘仁愿纪功碑》等拓本:“《平百济碑》,显庆五年贺遂亮文,权怀素书。其书重规叠矩。鸿朗庄严,……厂估王某渡海精拓,余得一本。……同时并拓得《刘仁愿纪功碑》,安雅宽博,亦初唐之佳构。”这个“厂估王某”,即是《艺风老人日记》中所记之“小王”。可惜叶昌炽亦未记其名。今检《张佩纶日记》光绪十九年三月初九日载:“富华阁碑贾王春山,欲赴朝鲜拓碑,乃廉生所荐,此君古兴可谓豪矣。”《张佩纶日记》所记时间与缪氏所记相合,缪氏所谓“小王”可能即富华阁碑贾王春山。

四、雇请拓工的运作方式及其影响

缪荃孙雇请拓工数量之多、频率之密、时间之久,堪称一时之冠。以缪荃孙为典型,可以窥探晚清金石家雇请拓工的运作方式。概括而言,其运作方式有如下五个显著特点:

1.“众筹”方式

晚清金石收藏家雇请拓工制作拓本,经常采取“众筹”的方式。对拓工来说,这种方式可以为他们提供更大的市场需求,能够刺激他们制作拓本的积极性;对收藏家来说,这种方式可以使拓工薄利多销,有利于降低拓本价格,减少经济支出。缪荃孙在所撰《艺风堂金石文字目·前言》中,回忆自己在供职京师岁月里出入厂肆,典衣质物,购藏拓本,“又得打碑人故城李云从,善于搜访,约潘文勤师(祖荫)、王茀卿户部(颂蔚)、梁杭叔礼部(于渭)、叶鞠裳编修(昌炽)纠资往拓。顺天、易州、宣化、真定碑刻,大半前人所未见。即辽刻得一百十六种,其他可知”。叶昌炽于其晚年所撰《语石》中,对“众筹”拓碑所涉及人员及地理范围,讲得更为具体:“二十年前,京都士大夫以金石相赏析。江阴缪筱珊、瑞安黄仲弢、嘉兴沈子培、番禺梁杭叔皆为欧赵之学,捐俸醵资,命工访拓。顺天二十四州县以逮完唐诸邑,西至蔚州,东至遵化,北至深定,足迹殆遍。所得诸碑,视前贤倍蓰过之。今厂肆尚有当时拓本。”从两人所列参与“众筹”的名单来看,缪荃孙无疑是核心中的核心。参与“众筹”的士大夫汇集京都,刺激了京都的碑拓市场,使之成为名副其实的碑拓集散中心,这正如稍后的柯昌泗所言:“士大夫既屡有集赀拓碑之举,碑贩亦往来奔走,每遇新品,必致都下。”

2.假借官势

这种“众筹”拓碑,一方面固然是参与诸人有共同的拓本收藏兴趣,另一方面,也往往与某部官书的修撰有关。例如,雇请李云从往顺天等地拓碑,就跟当时正在设局修撰《光绪顺天府志》有关,缪荃孙曾参与其事。多年以后,到了宣统二年(1910),他又主持修撰《江苏通志》。《江苏通志》局刚刚成立,缪荃孙就将需要访求的金石目录发给琉璃厂碑估袁回子,请其代为寻访,同时又专门雇请拓工袁伯成及其徒弟4人外出,在江苏全境搜访石刻拓本。从六月到八月,短短两个月里,袁氏师徒的足迹已遍及江宁、镇江、常州等地,收获亦相当可观。例如,六月二日,“袁伯成新[自]栖霞回,得造像题名五十余种”。这一访碑计划相当宏大,可惜,由于《江苏通志》局半途而废,访碑未能全面展开。可以庆幸的是,袁伯成师徒在宁、镇、常、锡等地访碑的成果,后来被缪荃孙吸收,编入他的个人著作《江苏金石记》之中。

参与“众筹”者多半是官僚或与官僚有往来的文士学者,有时还有官书修撰的堂皇理由,因此,这种“众筹”方式,往往可以假借官势,假公济私,以得其便。李云从在河北一带拓碑,就得到了潘祖荫等京官的支持,因此,他才能够拓到一般人拓不到的石刻。例如,河北定兴标义乡石柱颂,自唐以来,从未见于著录,李云从访碑时发现了此刻,“一字不损,新出于硎”,但当地人认为“此石为一方之镇,风水攸关,封禁甚严”,不许捶拓,后来潘祖荫兼任顺天府尹,才命令属下网开一面。又如,聂明山被缪荃孙派往安徽拓碑时,缪荃孙也打算通过旧日相识的关系,为他牵线搭桥,提供方便。他在致友人凌霞的信中谈道:

打碑人聂姓,甚可爱,南中之李云从也。茅峰回,拟由铜井到太平府,游采石,不知礼房先生准他人拓否?闻方堃吾太守连轸已到任,此京中旧游,或借官势以行之。游山访碑,均极雅事,然不借官势,往往有不能畅者,殊属可哂。

所谓“方堃吾太守连轸”,指的是安庆知府方连轸,字堃吾,缪荃孙在京时即与之相识。拓碑、玩石原是风雅之事,却不得不假借公权才能畅行无阻,这让缪荃孙也感到无可奈何。这种无奈并非他一个人所有。在他之前,1873—1876年,吴大澂任职陕甘学政,陈介祺请其协助派工拓取仓颉庙及石门、敦煌等地石刻;而吴大澂本人为了获取远在新疆的《裴岑纪功碑》等拓本,也曾请求左宗棠帮忙。显然,这也是假借官势的表现。

3.定向寻访

缪荃孙和叶昌炽同是晚清金石大家,同样富于金石拓本收藏,但两人的收藏范围以及收集方法各具特色。叶昌炽曾自言,“曩年访拓本不可得,乃募工专往拓之”,并且承认,“缪艺风诸公访拓畿辅之碑,致力极勤”。相对而言,缪荃孙特别自觉地通过金石目录的调查,主动雇请拓工到指定的地方拓碑。所谓“访拓畿辅之碑”,指的是缪荃孙在京主持《光绪顺天府志》编撰的时候。到南京之后,他的寻访重点则是安徽、江苏两省的碑刻。在他眼里,拓工不仅是拓本的生产者和供货来源,而且弥补了金石学家的体力与时间的不足,是金石学家访碑的手足和耳目的延伸。缪荃孙搜集金石拓本和研治金石学的每一阶段,都有拓工相伴,目的性相当明确。他不仅为修官书而雇请拓工,也出于自己访碑集拓的需要而雇请拓工。即使在旅行途中,遇到新的碑刻,他也会雇请拓工拓取。特别值得一提的是,他发挥自身对金石目录学的专长,为拓工指引方向。小王赴朝鲜拓碑,就是根据缪荃孙所提供的碑目,有方向、有重点地搜寻碑石。

4.亲友支持

正因为缪荃孙重视拓工,对拓工的需求量大,因此,他的日记中时常可见有同道朋友向其推荐拓工。这种推荐的背景,要么基于缪荃孙的需要,要么出于拓工的请求,要么是两者兼而有之。缪荃孙初到南京不久,况周颐就向他推荐了聂明山,还推荐了另一位拓工老荀。他的另外两位朋友蒯礼卿、徐珤宝则分别向他推荐过赵姓拓工和打碑人张瑞卿。显然,这些拓工是以拓碑为生的,不但为人拓碑,而且买卖拓本,是联系拓本生产和流通两个环节的重要人物。例如,况周颐所推荐的老荀,就是专业碑估,缪荃孙也称他为“打碑人山东荀估”;他曾为缪荃孙带来“久已湮没”的《宋陆游钟山定林寺题名》拓本,让缪荃孙欣喜不已。

如前文所言,缪荃孙年轻时就曾“身自搜访,手自捶拓”,他对拓碑之道有深切的体会。他不仅尊重拓工,也培养家人和仆从学习拓碑技艺,为他制作石刻拓本。缪荃孙的侄子缪志名,就是他培养出来的拓工。徐乃昌是晚清一大文献学家和收藏家,他曾答应赠予缪荃孙《崇川金石志》,缪荃孙十分高兴,因为根据《崇川金石志》中的金石目录,他就可以按“目”索“石”了。他对徐乃昌说:“舍侄能打碑,或令其来拓,可不致漏泄。”这个“舍侄”就是缪志名,曾参与《宋建炎复江阴军牒》的访拓。培养家人和仆从拓碑的一大好处是,可以保证相关的碑拓信息不致泄漏,保证同一石刻不因流传拓本过多而降低其市场价值。实际上,徐乃昌与缪荃孙之间,时常交换各自所有的金石目录。徐乃昌此次所赠《崇川金石志》,后来交给了聂明山,由其赴南通拓取,而缪志名则负责将缪荃孙手上的金石目抄录一份寄赠徐乃昌。

相传唐代著名书法家颜真卿不仅本人精于镌刻,还有两个精于镌刻的侍从。此说迄今无法得到确证。清代咸丰年间,书法家何绍基据宋拓本橅刻《秦望山法华寺碑》,由其仆人陈芝负责奏刀重刻,这是有案可稽的。缪荃孙可能受到前贤的启发,有意培养他的仆从从事拓碑之役。他的仆从拓工中,以北京时期的田福和南京时期的贾升两人最值得注意。壬辰年(1892)八月廿五日,缪荃孙曾派田福“上真定打碑,给盘费廿金”,十月三十日回来。次年四月七日,他“命田福售象及正定、定州二碑与陆纯伯”。到了光绪二十年(1894)十月,他发现田福手脚不干净,“盗物甚多,洋锁、席票,并有开考篮偷去银两之弊”,立即将田福逐走。贾升是在田福被逐走之后来的,那时,缪荃孙已经到了南京。光绪二十二年(1896)三月廿六日,缪荃孙“专贾升上句容拓新出绍圣经”,三十日,“贾升自句容回,拓来经幢一、经两分、造经记一分”。但不知具体什么原因,第二天,缪荃孙就以“贾升可恶”为由,要将其“立即逐出”。不过,这似乎只是一时气话,贾升并没有真的被赶走,因为这一年十月十四日缪荃孙还带着贾升和聂明山一起到栖霞山拓碑。

5.慎择拓工

郭玉海曾将晚清拓工分为两类,一类是文人士大夫从事传拓者,亦称“名家传拓”,一类是职业传拓者,亦称“传拓名家”。后者也就是所谓职业拓工。从《艺风老人日记》中可以看出,晚清职业拓工数量甚多,不说京城琉璃厂职业碑贾丛集,京城以外也不难觅得好的拓工,如泰安黄士林和江宁聂明山。因此,缪荃孙对拓工不必“从一而终”,而是根据时空环境的方便和需要,慎择拓工。

拓工的专业水平及其工作态度,决定拓本的质量,也影响拓本的流通。李云从所拓《高丽好大王碑》远胜他本,所拓《定兴标义乡石柱颂》也“一字不损”,若“新出于硎”。与敬业的李云从相反,亦有一些拓工草率从事。例如,对于昭陵诸碑,叶昌炽就曾批评“近时拓工惜纸,其磨泐处皆不拓,岁久尘埋,下半截深入土中,亦未尝举而出之,故精本整本极为希觏”。又如《张弘范墓碑》,由于碑身高大,缪荃孙等人雇请的拓工“惧梯架之费,因而置之”,留下了遗憾。另一方面,这些拓工一次出行,往往制作若干份拓本,除了如约交还雇主,以备留存或交流之需,也会自留一些,作为买卖的商品,扩大了拓本的流通面。

注释:

①详参拙文《石刻研究的基本问题》,《湖南科技学院学报》2015年第7期。

②缪荃孙:《江苏金石记·例言》,载《缪荃孙全集·金石》第二册,卷前,凤凰出版社2014年版,第2页。

③石刻刻工早在清代就引起金石学家的关注,清人有辑录石刻刻工人名著作多种,近人曾毅公先生在清人基础之上增广为《石刻考工录》(书目文献出版社1983年版),然而挂一漏万,对刻工的系统研究阙如。2008年,上海古籍出版社出版拙著《石刻刻工研究》,才有了第一部系统辑录历代石刻刻工资料并对其展开较为全面研究的专著。

④明赵崡:《石墨镌华》卷七《访古游记·游终南》,见《石刻史料新编》第一辑第25册,台北新文丰出版公司1982年版,第18646页。

⑤参看拙文《玩物:晚清士风与碑帖流通》,《学术研究》2015年第12期。

⑥近年来,随着金石书画研究的深入拓展,学者们对拓工的关注有所增强,其代表性成果首推徐建新《高句丽好大王碑早期拓本制作者李云从考》(《中国学术》第十九、二十合辑,商务印书馆2005年版)、郭玉海《晚清民国间的“名家传拓”与“传拓名家”》(载《故宫学刊》第五辑,紫禁城出版社2010年版)、白谦慎《吴大澂和他的拓工》(海豚出版社2013年版)。郭文篇末附有两种拓工名录,虽多遗漏,仍然很值得注意。按:王家葵《由〈冯承素墓志〉推考初唐弘文馆搨书人问题》(《文汇报》2015年9月18日),其中所谓“搨书人”,乃是负责摹写的书手,非拓工。

⑦叶昌炽:《语石》,载《语石·语石异同评》(合订本),中华书局1994年版,第565页。

⑧按:民国金石学者陆和九在其《中国金石学讲义》(北京图书馆出版社2003年版)中列举七位拓工姓名,即包括李云从、聂明山两人。

⑨缪荃孙:《与顾鼎梅(燮光)书》,载《缪荃孙全集·诗文》第一册,凤凰出版社2014年版,第658页。按:此书末尾称“昔年同志……今只存一鞠常”,又自称“今年逾七十”。叶昌炽,字鞠裳,卒于1917年,可知此书作于1917年前;缪荃孙1913年70岁,则此书作于1914至1917年之间。

⑩徐建新:《高句丽好大王碑早期拓本制作者李云从考》。