最低工资增强了中间品贸易自由化对企业出口国内附加值率的影响吗?

——基于中国加入WTO的实证研究

张平南,黄浩溢,金畅

一、引言与文献综述

(一)引言

自20世纪90年代初以来,一系列的进口贸易自由化改革,使得中国更加适应市场经济体制改革以及融入多边贸易体制,其中削减关税税率和非关税壁垒是主要的改革方向。众多研究表明,为履行入世承诺而实行的中间品关税削减是中国实现出口扩张的重要推动力。中国的中间投入品关税由2000年的13.76%下降到2006年的7.56%,下降幅度高达45.1%。进口投入品关税降低使得企业进口的原材料更便宜,最终出口产品的成本下降,大大提高了出口量。

2001年12月中国成功加入WTO之后,中国的出口贸易快速增长,2002年的贸易额较上一年增加了12.93%。在加入WTO后的几年里,出口贸易增速最高点出现在2004年,2004年贸易额较上一年增加51.03%。那么,中间品贸易自由化对中国企业会产生怎样的影响呢?一方面,中间品的关税降低将会使企业增加使用国外原材料,进而可能降低企业出口贸易的附加值率①彭冬冬,杜运苏.中间品贸易自由化与出口贸易附加值[J].中南财经政法大学学报,2016,(06).。另一方面,中国的贸易管理体制较为特殊,对于加工贸易企业进口的外国中间品中国海关给予免关税的政策,而对一般贸易企业则征收关税,因而中间品贸易自由化可以使得一般贸易企业的成本减少,促使一般贸易企业增加其出口参与,也就是说,中间品贸易自由化有可能增加出口贸易的附加值率。

除了研究中间品贸易自由化对企业出口附加值率的影响,本文还探讨了最低工资和企业异质性对这一影响的作用。劳动力作为生产要素的一种,一般认为劳动力成本的上升会降低中国劳动力的优势,进而不利于中国企业出口。自1994年最低工资制度开始实行,我国的最低工资都在逐年上调。基于这一背景,本文通过构建包含最低工资、贸易自由化和企业出口国内附加值率的计量模型,来研究其间的关系。企业异质性这一理论自从2003年由Melitz提出就受到学术界的广泛讨论,企业异质性由五个方面决定,分别是生产率、企业类型、企业年龄、企业所有制、企业所在地区、贸易类型。本文的最后就这五个方面分别进行回归分析,研究它们各自与中间品贸易自由化对企业出口国内附加值率的关系。

本文接下来的结构安排是:第二部分是核心指标测度和研究假说;第三部分是实证分析框架的构建;第四部分是对数据的来源及处理步骤进行说明;第五部分是中间品贸易自由化与企业出口国内附加值的影响机制;第六部分结论。

(二)文献综述

本文参考的文献主要分为四类:一是研究中间品贸易自由化对企业的影响;二是研究出口国内附加值的核算和影响因素;三是最低工资与企业出口的关系;四是企业异质性对企业出口的影响。

在第一类文献中,因为中间品贸易自由化主要表现为关税减让,所以我们主要参考的文献是关于关税减让与企业生产率之间的关系。Schor(2004)通过研究1986-1988年巴西制造业企业数据发现,中间品贸易自由化提高了企业的生产率。Amiti和Koning(2007)通过研究1991-2001年印尼制造业企业的数据也发现中间品关税率与企业生产率之间存在负相关关系,大致表现为中间品关税率每降低10个百分点,企业的生产率将上升20%。Yu(2015)使用了中国制造业在2000-2006年间企业微观层面数据,研究中间品贸易自由化与最终产品贸易自由化对企业生产率的影响,发现降低中间品关税显著促进了企业生产率,但在程度上小于最终产品贸易自由化。

第二类文献是关于如何测算出口附加值。准确地测算一国出口附加值(DVA),能准确反映出一国参与垂直分工的程度,更能核算一国参与国际贸易过程中真实贸易利得(Hummls等,2001)。最早关于贸易附加值测算的文献是由Hummes等(2001)提出,该文献用一国进口中间品占该国出口产品的比来计算出口国内附加值,也就是著名的HIY测算方法。但是HIY方法存在一定的缺陷,该方法假定进口中间品在一般贸易与加工贸易的出口中的投入比例是相同的,而忽略了加工贸易的特殊性,因此HIY方法对出口国内附加值有高估的影响。Koopman等(2012)在HIY方法基础上进行了改进,对加工贸易出口和非加工贸易出口进行了区分,但KWW方法在划分一般贸易的中间品和最终品上不清楚。Upward等(2012)通过使用中国海关贸易数据库和工业企业数据库,按KWW的方法计算企业的出口国内附加值率(DVAR),他们的研究中虽然区分了加工贸易出口和非加工贸易出口,但对企业之间存在间接贸易问题缺乏考虑,也未区分企业类型,这就使得Upward等(2012)方法有可能低估加工贸易出口的国内附加值率。

第三类是关于最低工资与企业出口的关系的文献。自1994年开始,最低工资制度开始在中国实施。2008年,中国的新《劳动法》规定,用人单位不得支付低于当地最低工资标准的工资。基于这一背景,本文试图探寻最低工资与中间品贸易自由化对企业出口国内附加值影响的关系。Hagen(1958)、Bhagwati和Ramaswami(1963)、Magee(1976)等研究得出结论,若本国进口资本密集型产品,同时出口劳动密集型产品,则最低工资增加将导致劳动密集型产业的出口增加和资本密集型产业的进口减少。陈超和姚利民(2007)认为中国的劳动力成本将继续保持优势,同时还将进一步扩大。而梁俊伟(2006)认为中国历来的比较优势,即中国丰富且廉价的劳动力带来的人口红利,已开始出现减弱的趋势,并且导致了贸易利益的损失。孙楚仁、田国强和章韬(2013)研究发现通过选择效应,最低工资会降低企业的出口概率。

最后一类文献则介绍了近年来对企业异质性与企业出口之间关系的研究。以Melitz(2003)企业异质性贸易理论为代表的新新贸易理论,解释了为什么有的企业能出口而有的企业不能出口。该理论认为企业进入出口市场,除了需要支付交通运输成本之外,还需要支付一定的固定成本或沉没成本(Sunk Costs)。异质性企业理论模型证明,只有那些生产率较高的企业才可能降低沉没成本进入出口市场,而那些生产率较低的企业则只能在国内生产和销售,生产率最低的企业甚至将退出市场。许多基于微观企业数据的经验研究文献,基本都证实了生产率异质性对企业的出口决策存在显著的影响。Bernard和 Jensen(2004)、Bernard等(2007)、Bernard和 Wagner(1998)、Head和Ries(2003)等分别使用美国、德国、日本和法国的制造业企业数据,发现生产率越高的企业越容易进入出口市场,出口企业的生产率水平通常都要高于无出口企业。国内也有较多文献利用企业层面的数据检验了生产率对中国企业出口行为的影响,但得到的研究结论存在很大的争议,尚无定论。

二、核心指标测度和研究假说

(一)核心指标测度

1.出口国内附加值的测算

前述文献综述部分已对出口国内附加值的测算方法进行了归纳,本文参考Kee和Tang(2016)使用的方法。

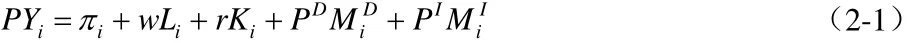

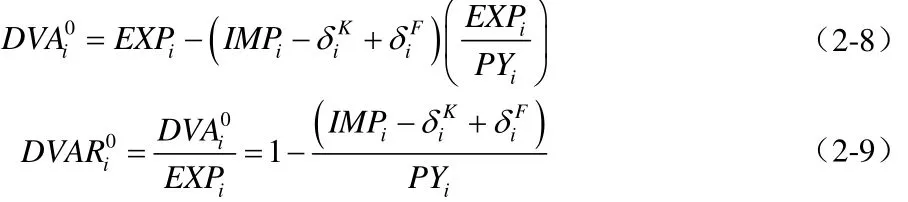

我们首先定义主要变量,公司(i)总收入(PYi)由以下部分构成:利润(πi)、工资(wLi)、资本成本( r K)、国内材料成本( PDMD)和进口成本材料( PIMI

iii

):

一些国内材料可能会包含外国成分,而一些进口材料也可能会包含国内成分,所以我们分别用和表示国内材料中的外国成分和国外材料中的国内成分。那么PD可以写成和材料中的纯国内成分的总和。同样, PI可以写成和材料中纯国外成分:

企业的DVA定义可以类比为一个国家的国内生产总值的定义,我们可以将其定义为一个公司产出中的国内商品和服务的总价值。也就是说一家公司的DVA是等于该公司的利润、工资、资本的租金成本及所购买的直接或间接国内材料的总和:

(1)加工贸易企业的出口国内附加值测算

对于一家出口其生产的所有产品和进口中间投入和资本设备的加工贸易企业而言,其出口( E XPi)等于其收入,而其进口( I MPi)等于进口材料成本( PI)和进口资本()。因此:

方程(2-5)表明,我们可以使用 E MPi、IMPi、、和来计算公司的DVA。根据KWW(2012)①Koopman,R.,Z. Wang,and S.—J. Wei,2012, “Estimating Domestic Content in Exports When Processing Trade is Pervasive”,Journal of Development Economics,99(1) ,178—189.及Wang、Wei和Zhu(2014)来看,中国的加工贸易企业出口的非常接近0。另外,因为在当前的数据集中,加工贸易企业进口资本与进口材料是分开记录,并且记录表明。因此,这里唯一必要的调整是消除国内材料中的国外含量。由DVA又可以得出DVAR,即有:

从(2-6)可以看出,中国国内出口额与总出口(DVAR)的比例取决于进口材料在总收入中的份额( PI/PYi)和/EXPi。

(2)一般贸易企业的出口国内附加值计算

由于上述DVA与DVAR的核算方法都是对于加工贸易企业而言的,与加工贸易出口商不同的是,非加工贸易出口商不输出其所有产出。此外,他们经常使用一些进口材料来生产国内销售的商品。公司如何将其进口投入在国内销售和出口的生产之间分配一般是未知的。为了扩展我们的方法,从而能衡量非加工出口商的DVAR,我们需要在企业层面做出一个假设:公司对出口生产的投入的分配与销售总额中出口占的份额成正比,且可以从工业调查数据推断。这个假设相当于假设DVAR在公司的出口和国内销售之间是相同的。如果企业为国内和出口市场生产同样的产品,我们的假设可能是无约束力的。因此,我们选择下述模型对非加工贸易企业的DVA和DVAR进行估算:

上标“0”代表普通出口。我们首先根据KWW(2012)的估计值获得估算的国内材料的外国成分。然后我们根据联合国经济类别(BEC)资本货物清单中资本品代码来确定进口资本品,从而计算出进口资本。

2.中间品贸易自由化的测度

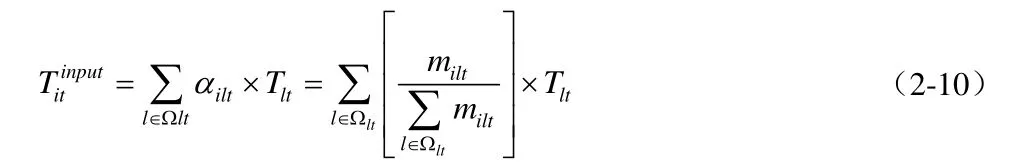

本文估算中间品的关税指标是借鉴毛其淋和许家云(2017)的方法,从而我们用来衡量企业层面的中间品关税指标的公式为:

其中,下标i表示企业,l表示HS6位码产品,t表示年份;Ωit表示企业i在第t年进口的产品集合;itT 表示产品l在第t年的进口关税率;iltm 表示企业i对产品l在第t年的进口额;权重由iltα即第t年产品l的进口占企业i中间品总进口的比重来表示,它的取值随年份而变化。

(二)研究假说

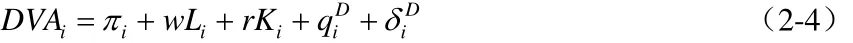

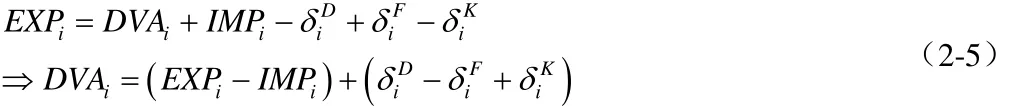

在改革开放初期,中国实行的是“以出口促进抵消进口替代”的贸易政策,在本质上是一种奖出限入的贸易体制。自从20世纪90年代以来,为了适应市场经济体制改革与融入多边贸易体制的需要,中国开始实施以削减关税税率和非关税壁垒为主要内容的贸易自由化改革。这一阶段,中国的对外贸易体制也开始逐步地由奖出限入为特征的单向出口贸易自由化向出口和进口双向贸易自由化转变。特别是在2001年12月正式加入WTO之后,中国更是迎来了新一轮的进口贸易自由化浪潮。而在这当中,中间品贸易自由化尤其引人注目,一般进口企业平均中间品关税率从入世前的13.76%下降至2006年的7.56%,降幅显著;而加工进口企业的关税一直为0(见图 2-1)。

图2-1 企业中间品关税率的变化趋势

而加入WTO前后的中国企业的DVAR值整体上的变化是:从2000年的68.1%增至2006年的79.6%,增加了16.9%。分开考虑一般贸易企业和加工贸易企业来看有如下变化:一般贸易企业的DVAR从2000年的91.8%降至2006年的91.0%,降低了0.87%;而对于加工贸易企业来说,DVAR从2000年的44.5%增至2006年的51.9%,增加了16.6%(如图2-2)。

从图2-2可看出,中国加入WTO后实现了DVAR的下降,由此说明,加入WTO后中国实行更加开放的贸易政策可能是推动企业出口DVAR降低的重要驱动力。

实际上,中间品贸易自由化会通过多种渠道影响企业出口国内附加值率。一方面,中间品贸易自由化使得进口中间品关税率下降,从而使得企业所进口的中间投入品数量增加,替代大部分国内中间品。另一方面,中间品关税削减还能导致中间品成本降低,从而降低最终品价格,使得最终出口增加。因此,作为分子的出口附加值降低,作为分母的出口总数增加,最终使得出口附加值率降低。

图2-2 企业出口国内附加值的变化趋势

根据上述分析,我们得出了如下待验证的假设:

假设1:在其他条件不变的情况下,中间品贸易自由化会降低企业国内附加值率。

显而易见,中国加入WTO之后对外经贸制度发生了深刻的变化,与此同时,随着中国经济的不断发展,用于保障劳动人民基本生活的最低工资标准也在不断提升。同时由于中国幅员辽阔,各地区省份所面临的发展条件参差不齐,这使得在最低工资标准的制定上会因地区的不同而出现差异。当我们试图论证最低工资对企业出口国内附加值率变化的影响时,中国各省份最低工资标准也就形成了一个天然的对照。工资作为生产要素的一种,它的高低直接影响到企业生产产品的成本。一方面,最低工资标准越高意味着地区经济发展越好,在该地区的企业的市场竞争力越强,国际化程度越高,企业进出口业务更加频繁,那么企业受到中间品贸易自由化影响的可能性越大。另一方面,劳动力成本是国内附加值的一个重要组成部分,在贸易自由化后,工资同样会影响国内附加值率的变动。最低工资标准越高的地区,其企业出口产品中的劳动力成本也越高,那么中间品贸易自由化对其企业的出口国内附加值率的影响会越大。

由上面的论述我们可以做出如下假设:

假设2:最低工资标准强化了中间品贸易自由化对企业出口国内附加值率的抑制作用。

三、实证分析框架的构建

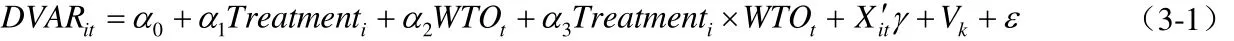

(一)中间品贸易自由化对国内附加值率的模型构建

为了避免内生性问题的干扰,本文未直接采用传统的OLS方法进行估计,而是采用倍差法进行估计。由于国家对于加工进口企业的鼓励政策,中国海关对加工进口企业所进口的原材料和中间品长期实行免关税政策,而对一般进口企业中间品征收关税,因此,加工贸易进口企业由于长期享受免关税优惠政策,其面临的进口中间品关税率在加入WTO前后也就基本不变,而一般进口企业在中国加入WTO后的中间品进口关税率则出现大幅下降。根据倍差法的思路,我们可以把中国加入WTO的行为冲击视为一次自然实验,把制造业中从事贸易的企业划分为一般进口企业和加工进口企业两种类型,剔除混合进口贸易企业,其中将一般贸易进口企业作为处理组,将加工贸易进口企业作为对照组,我们构造如下倍差法回归模型:

其中,下标i、k和t分别表示企业、地区以及年份。DVARit为i企业在第t年出口国内附加值率。二元虚拟变量Treatment取1时表示一般进口企业,即处理组;取0时表示加工进口企业,即对照组。WTO为时间虚拟变量,其中2001之后的年份取值为1,2001年及其之前的年份取值为0。交叉项Treatmenti×WTOt的估计系数α3刻画了加入WTO对国内出口附加值率的因果影响。如果估计得到α3<0,则意味着中国加入WTO的政策降低了企业出口国内附加值率。X′it为影响企业出口国内附加值的其他因素,具体包括:企业规模(size),采用企业销售额取对数来衡量,这里企业销售额以2000年为基期的工业品出厂价格指数进行平减;企业年龄(age),为当年年份与企业开业年份的差值;资本密集度(klr),用固定资产与从业人员数的比值取对数来表示,其中固定资产使用以2000年为基期的固定资产投资价格指数进行平减处理;企业出口密集度(expint),采用企业出口额与企业销售额的比值表示;我们还加入地区固定效应Vk。

因为加工贸易企业的中间品进口关税率在加入WTO前后都为0,但是一般进口企业的中间品进口关税率是一个逐渐减小的非零值,因此为了进行稳健性检验,我们将两类企业的中间品进口关税率视为衡量实验组和对照组的标准,仿效Bas和Strauss-Kahn(2012)的思路,将(3-1)中的时间虚拟变量Treatment替换为企业中间品关税率Tinput,从而得到了进一步拓展的回归模型:

其中,Tinput表示企业的中间品关税率,Vt表示年份特定效应。在所有系数中,我们最关注交叉项的估计系数β3,如果β3<0且显著,则表明中间品贸易自由化降低了企业出口国内附加值率。为了方便起见,接下来我们称式(3-1)为基准倍差法,式(3-2)为B-S倍差法。

(二)中间品贸易自由化对企业出口国内附加值率的影响因素

1.中间品贸易自由化与企业出口国内附加值:地区最低工资如何影响

在假设1的基础上,我们可知中间品贸易自由化将会对企业出口国内附加值率产生影响,那么,中间品贸易自由化是通过什么机制对企业出口国内附加值率产生影响的呢?1978年开始的改革开放至今,中国经济获得了长足发展,人民生活水平不断提升,但是由于中国地域辽阔,各省份所处地理位置不同,由于各地区地理因素及政策因素差距巨大,城市发展程度存在差异,贫富差距尽管有进一步缩小,但是始终存在,因而各地区的最低工资标准在持续增长但也因省而异,差距巨大。

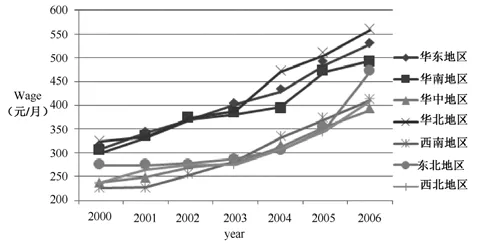

从图3-1(中国最低工资标准趋势图)可以看出,从2000年至2006年,无论是从均值的角度还是最值的角度来看,中国的最低工资标准是逐年平稳上升的,这意味着我国的经济在稳步前行,人民的生活水平在不断提升。另一方面,可以看出每一年的最低工资标准的地区最大值和最小值之间都存在着显著的差距,这也证明了各地区的发展程度不一,存在着明显差距。

从图3-2(中国各地区最低工资标准趋势图)可以看出,各地区的最低工资标准的平稳上升但是存在显著差距,具体的,华东(山东、江苏、安徽、浙江、福建、上海)、华南(广东、广西、海南)、华北(北京、天津、河北、山西、内蒙古)地区的最低工资标准明显高于华北(北京、天津、河北、山西、内蒙古)、华中(河南、湖北、湖南、江西)、西北(宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃)、西南(四川、云南、贵州、西藏、重庆)地区的最低工资标准,可以看出,经济发展较好的地区,最低工资标准相应较高,这是因为在华北华南地区经济发展较为成熟,因此工资水平相应会较高。

图3-1 中国最低工资标准趋势图

图3-2 中国各地区最低工资标准趋势图

华南、华东地区中像广州、上海这样的沿海城市的进出口贸易已经发展得非常成熟,大部分的经济收支都来源于进出口,那么其受到中间品贸易自由化的影响理应更大。此类地区的特点是最低工资标准较高,那么中间品贸易自由化对企业出口国内附加值率的抑制作用是否会因各地区最低工资的不同而存有差异?也就是说,最低工资标准影响了中间品贸易自由化对国内附加值率的抑制作用吗?

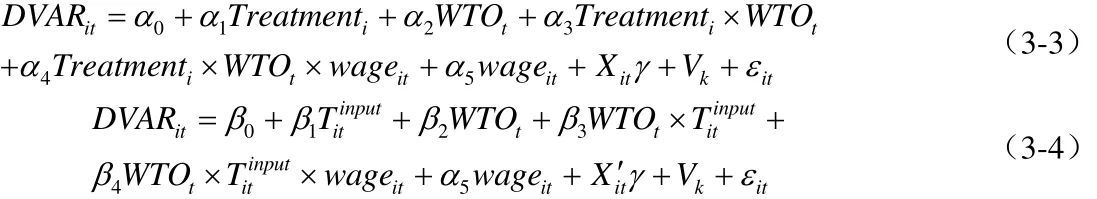

为了对此进行实证检验,我们在基准倍差法模型的基础上引入各省区市最低工资(wage)以及三重交叉项(Treatment×WTO×wage),将其扩展为(3-3)式;同理,在B-S倍差法模型的基础上引入各省区市最低工资标准(wage)以及三重交叉项(Treatment×Tinput×wage),将其进一步扩展为(3-4)式:

其中,wage表示各省区市的最低工资,本文的这一数据是通过政府网站收集得来。在(3-3)式中,三重交叉项Treatment×WTO×wage是我们最为感兴趣的变量,用于考察中间品贸易自由化对企业出口国内附加值率的影响是否依赖于各省区市的最低工资。如果α4<0且显著,说明在最低工资标准越低的地区,中间品贸易自由化对企业出口国内附加值率负向影响的促进作用越大。在(3-4)式中,如果三重交叉项 Tinput×WTOt×wage的估计系数与之前的两重交叉项同号,亦表明最低工资显著促进了中间品贸易自由化对企业出口国内附加值率的抑制作用。

2.中间品贸易自由化与企业出口国内附加值:企业异质性如何影响

根据异质性企业理论,企业生产率、企业年龄、所在地区、出口贸易方式等的差异会对中间品贸易自由化与企业出口国内附加值的关系产生一定的影响。本文分别从各个方面分析中间品贸易自由化对企业出口国内附加值影响的异质性。

(1)企业生产率

生产率是衡量一个企业使用其资源的效率,较高的生产率使企业具有较强的市场竞争力,其市场参与程度也就越高,参与国际贸易的频率也就越高,那么贸易市场的动态对于生产率较高的企业影响也会较大;其次,进口中间品较多的企业,因为拥有高质量和技术含量的中间品,生产率较其他企业也就越高。那是否就意味着生产率较高的企业,中间品贸易自由化对其出口国内附加值抑制作用越大呢?

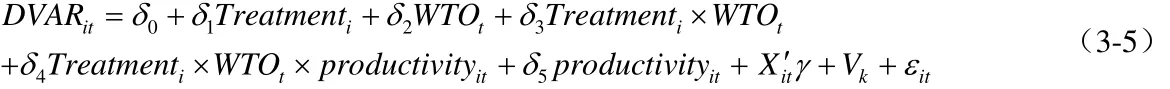

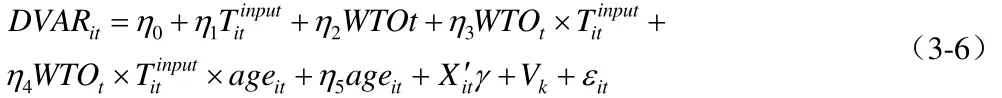

为了对此进行实证检验,我们在基准倍差法模型的基础上引入企业生产率(productivity)以及三重交叉项(Treatment×WTO×productivity),将其扩展为(3-5)式;同理,在B-S倍差法模型的基础上引入企业生产率(productivity)以及三重交叉项(Treatment×Tinput× productivity):

其中,productivity表示企业生产率。三重交叉项Treatment×WTO×productivity是我们最为感兴趣的变量,用于考察中间品贸易自由化对企业出口国内附加值率的作用会受到企业生产率怎样的影响。如果δ4<0且显著,说明在生产率越高的企业,中间品贸易自由化对企业出口国内附加值率负向影响的促进作用越大。

(2)企业年龄

企业的经营时间长短也就是企业年龄表明了该企业参与该市场的时间。企业年龄越大,该企业市场参与得越久,那么进行国际贸易使用国外中间品的可能性越大,受到中间品贸易自由化政策冲击的影响就越大。那么,是否企业年龄越大,中间品贸易自由化对其出口国内附加值抑制作用越大呢?

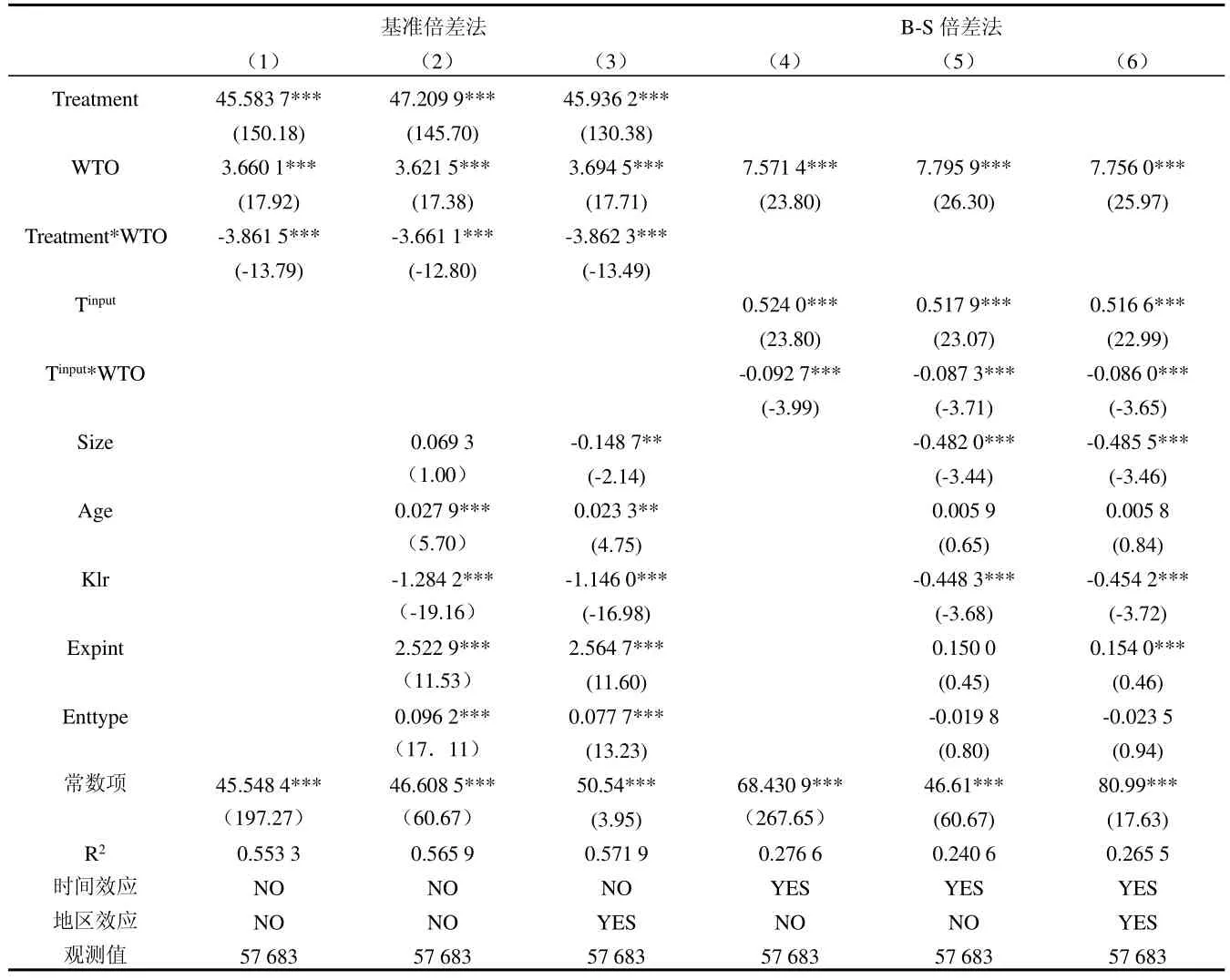

为了对此进行实证检验,我们在基准倍差法模型的基础上引入企业年龄(age)以及三重交叉项(Tinput*WTO*age),将其扩展为(3-6)式:

其中,age表示各企业的企业年龄,在(3-6)式中,我们着重研究三重交叉项Tinput*WTO*age,用于考察中间品贸易自由化对企业出口国内附加值率的影响是否依赖于企业年龄。如果η4<0且显著,说明企业的年龄越大,中间品贸易自由化对企业出口国内附加值率负向影响的促进作用越大。

(3)企业所有制类型

在我国,有多种企业所有制类型,但是大部分可分为三类:国有企业、私营企业、外资企业。三类企业的运营方式不同,参与贸易的程度也不同,中间品贸易自由化对于不同类型的企业,影响是否不一样?我们猜想,对于国有企业而言,在中间品贸易自由化前,大多使用国内原材料及中间品进行生产,贸易参与度不高,在中间品贸易市场开放后,低价格高质量的材料开始代替以往的国内材料,因此,对于国有企业而言,中间品贸易自由化将会降低其企业的国内附加值。对于外资企业而言,其本身的国际贸易程度就较高,大多原材料及中间品都来自进口,中间品贸易自由化后,原材料的进口替代效应增强,企业出口国内附加值也会降低。而对于私营企业而言,中间品的贸易自由化对其影响一方面来源于替代原有国内原材料,国内附加值降低,另一方面,原本进口的原材料及中间品价格减少,国内附加值增加,两方面的作用会不会抵消,从而不会对私营企业造成影响?

为了探究这个问题,我们根据中国工业企业数据库中的企业注册编号,将企业分为国有企业、私营企业以及外资企业。其中注册编号为110、120、141、142、143、149和151的定义为国有企业,注册编号为171、172、173、174的定义为私营企业,注册编号为310、320、330、340、200、210、220、230、240的定义为外资企业。将样本分为国有企业、私营企业及外资企业三个子样本,并按照(3-1)式进行回归。

(4)企业所在地区

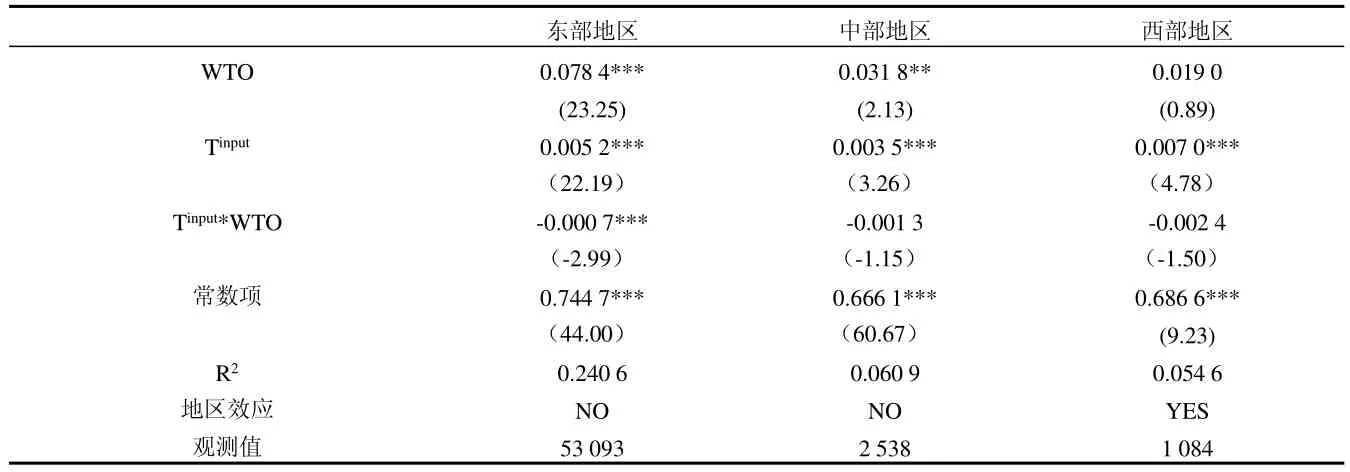

中国经济区域差距较大,发展极为不平衡,中间品贸易自由化对企业出口国内附加值的影响因为所处地区经济发展不同而不同。根据企业所在地区不同,我们将中国按照区域划分为东部、中部和西部三个地区,形成三个子样本。我们在每一个层面上关注中间品贸易自由化对企业出口国内附加值的影响,将三个子样本按(3-2)式进行回归,并对不同地区的情况进行比较。

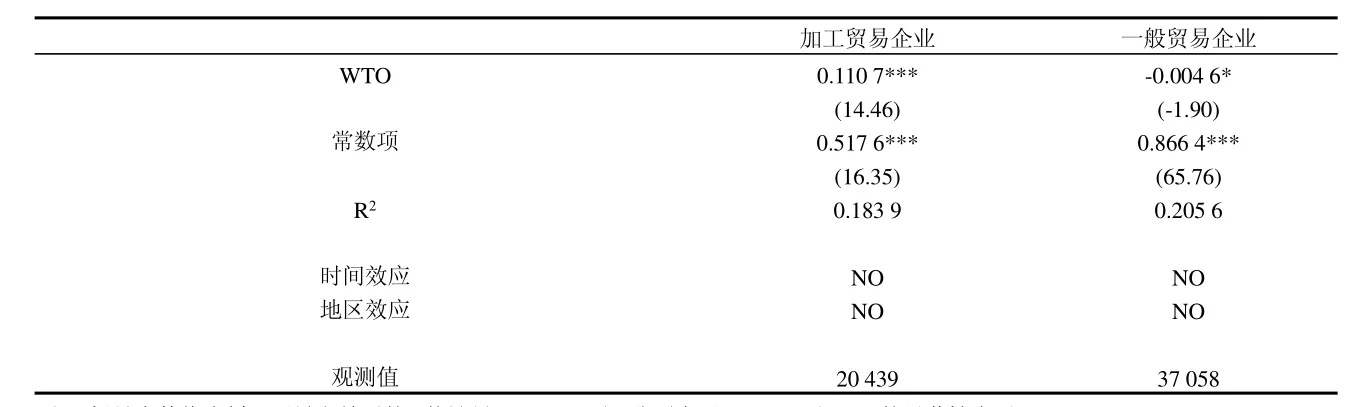

(5)企业贸易类型

为了考察中间品贸易自由化对不同贸易方式企业出口国内附加值的影响,根据企业是否参与加工贸易,可将企业划分为纯加工贸易企业和一般贸易企业。由于国家对于加工进口企业鼓励政策,中国海关对加工进口企业所进口的原材料和中间品长期实行免关税政策,而对一般进口企业中间品征收关税,因此,在中国加入WTO前后加工贸易进口企业由于长期享受免关税优惠政策,其面临的进口中间品关税率也就基本不变,而一般进口企业在中国加入WTO后中间品进口关税率则出现大幅下降。因此,加工贸易企业的变化代表了原有趋势,而一般贸易企业的变化则是受到政策冲击后的影响。将总样本分为两个子样本进行回归。

四、数据处理与估计结果

(一)数据处理

本文所使用的样本数据主要有四类:一是中国产品的进口关税数据;二是中国各省各地区的最低工资标准数据;三是中国工业企业数据库;四是中国海关进出口贸易数据库。样本数据都是从2000年至2006年的数据。

首先,产品层面的进口关税数据来自WTO的Tariff Download Facility数据库,主要用于最终测算企业层面的中间品进口关税指标。其次,本文识别中间品的做法是,利用海关库里的HS编码与BEC编码进行转化,得到海关进出口数据库中企业进口商品HS6位码对应的BEC编码。之后再结合《联合国广义经济分类》(UN Broad Economic Categories),最后将BEC编码为111、121、21、22、31、322、42、53的进口产品认定为中间品。同时仅保留一般贸易企业与加工贸易企业的数据,将海关库中的混合贸易企业进行了删除。除此之外,因为我国对加工进口企业的中间品长久以来实施免税政策,因此在处理数据时,笔者将加工进口企业的中间品进口关税全部赋值为零。

因为海关库与关税库都具体到产品层面,因此先将海关库与关税库利用HS6位编码进行匹配,得到企业产品层面的海关与关税数据,再将企业所有产品数据进行加总,得到企业层面的包含海关关税的数据。

国家统计局公布的中国工业企业数据包含了企业层面的生产数据,数据对象涵盖了2000年至2006年全部国有工业企业以及规模以上(主营业务收入大于500万元)的非国有企业,为了分析需要,要得到完整的包括海关、关税以及工业的数据,因此我们对工业库与海关关税数据进行了如下几步处理:第一步按中文名称和年份将工业库与企业层面的海关关税数据进行匹配,因为工业库与海关库并非用同一方法对企业进行编码,所以不能用企业编码进行匹配,而是用企业名称进行匹配,对于企业名称无法匹配的企业,我们进行下一步操作。第二步在原样本中剔除已经匹配成功的样本,剩余的样本进一步按照企业所在地的邮政编码和企业电话号码的最后7位来识别两套数据库中是否存在相同的企业。形成包括了企业层面的中间品进口关税、工业数据以及进出口额数据。

最后,笔者在各省区市政府公告中收集到各个省区市的最低工资标准,并根据官方地区编码对各地区进行了编码。在以上数据的基础上,用地区编码将地区最低工资标准数据合并入总体数据中。在进行完数据匹配后,共剩下57 683个观测值,这些观测值包括了企业层面的中间品进口关税、工业数据、进出口额数据以及地区最低工资标准数据。

(二)估计结果与分析

在本文所建立的模型基础上,将所收集的数据代入进行回归,得到了以下结果,并对此结果进行了分析。

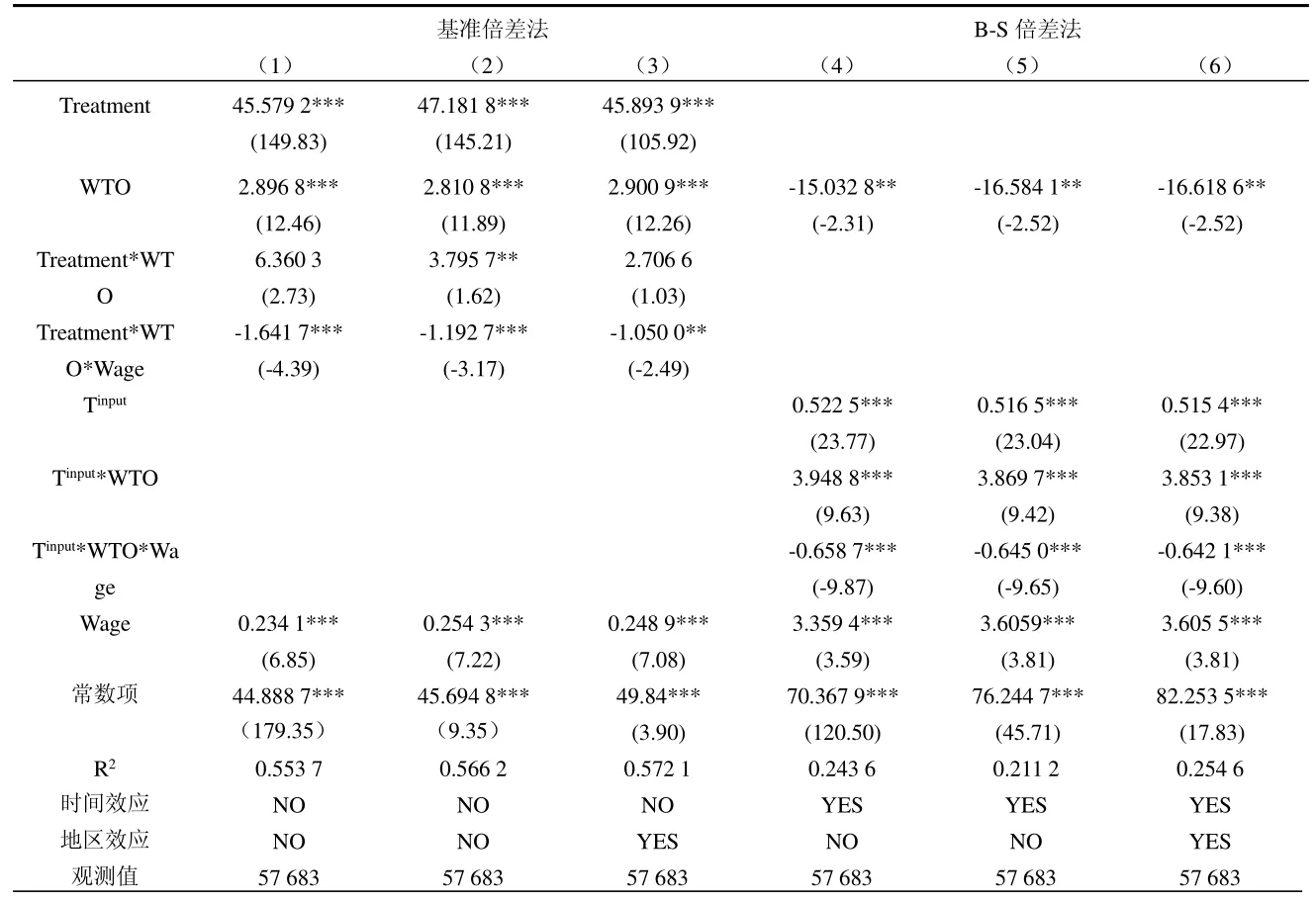

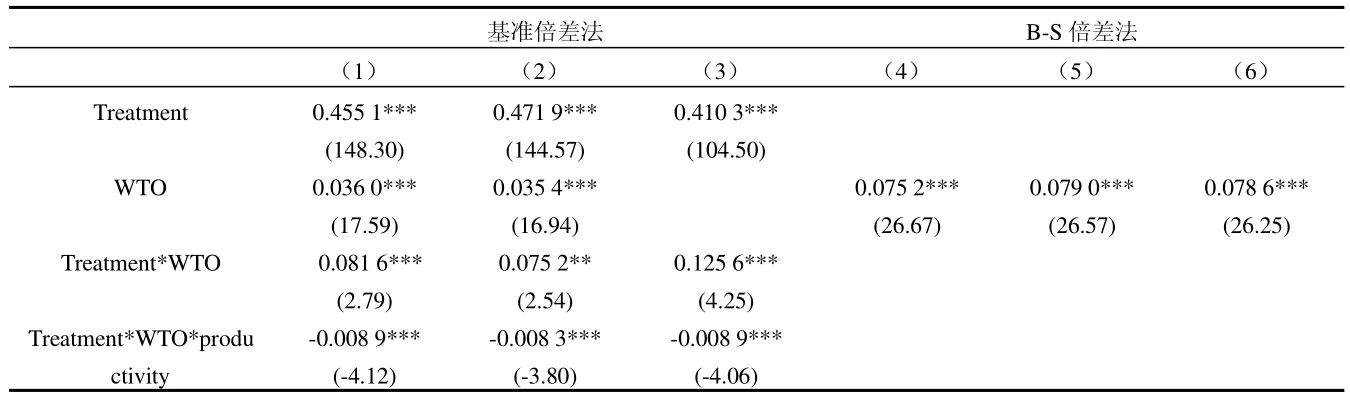

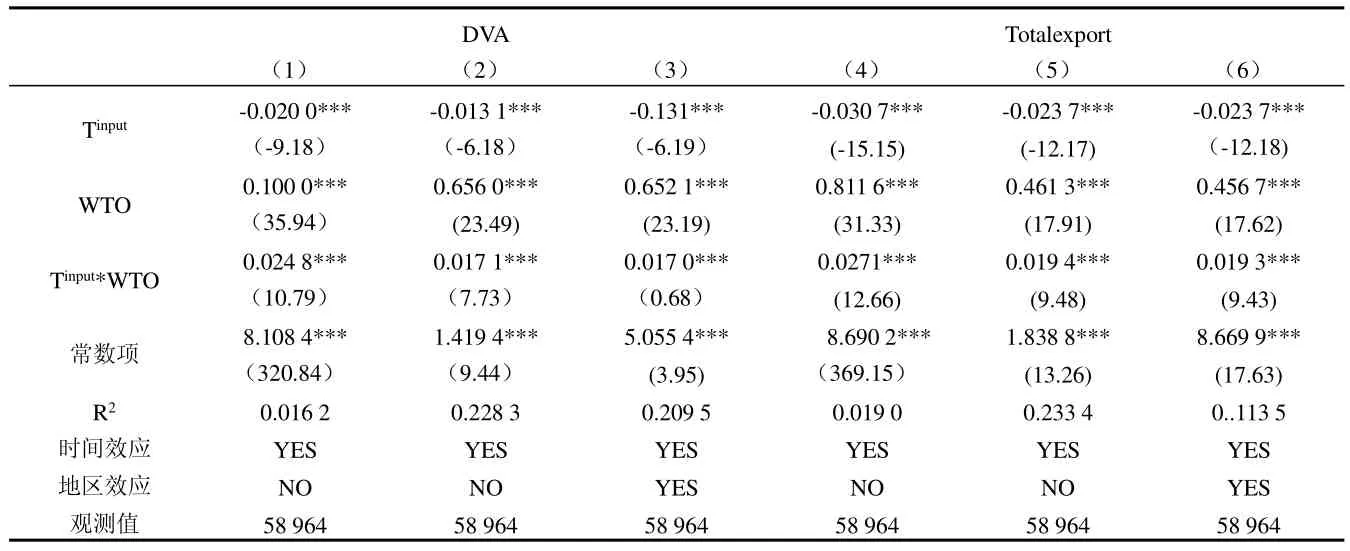

表4-1所报告的是中间品贸易自由化对于企业出口国内附加值率的基本估计结果。表4-1中前三列采用的是(3-1)式的基准倍差法进行的估计,而后三列则是采用(3-2)式的B-S倍差法进行的估计。基准倍差法估计的第(1)列没有加入企业层面的其他控制变量和固定效应,以此作为比较基础;但是为了防止误差项中包含与交乘项相关因素而导致估计的不准确,笔者在第(2)列加入了企业层面的控制变量,从而对其他相关因素进行了控制;第(3)列在加入控制变量的同时控制了地区固定效应。我们发现,对于本文重点关注的倍差法估计量Treatment×WTO的系数,它在两种方法六次回归中的结果没有发生根本性变化,包括交乘项的系数符号、大小和显著性水平,说明本文的回归结果没有较大变动,具有较好的稳定性。从表4-1的第(3)列加入控制变量和地区固定效应后的较全面的回归结果可以看到,交乘项Treatment×WTO的系数符号为负,且在1%水平上显著,这意味着在控制其他影响因素不变的情况下,与对照组加工进口企业相比,一般进口企业的出口附加值率在中国加入WTO之后显著降低了3.86个单位,即中间品贸易自由化显著地减少了企业出口国内附加值率。这一结果初步支持了研究假设1。对控制变量的估计结果进行分析,可以得出:企业的规模越大,其出口国内附加值率越低,原因可能是当企业的规模越大时,其进出口规模越大,中间品贸易自由化后,中间品的进口增加,替代原有国内中间品,替代效应占支配地位,进而出口国内附加值较低;也可以从表中数据看出企业年龄与企业出口国内附加值率呈正相关关系,这可能是因为新兴企业更加注重国际市场,进出口更为频繁,而年龄更大的企业拥有自己的国内中间品供应链,出口的国内附加值率更高,因此企业年龄越小,国内附加值率越低;而资本密集度越小的企业具有较高的出口国内附加值,这可能是因为这类企业会更加重视设备更新和研发创新,从而有利于降低企业产品的生产成本;除此之外,虚拟变量enttype系数显著为正,意味着当企业类型为国有企业时,其出口国内附加值率越高,这可能是因为国有企业的原材料中间品供应大多来自国内,因此出口产品的国内附加值率会较高。

为了稳健起见,表4-1第(4)-(6)列进一步报告了基于B-S倍差法模型的回归结果。我们发现,核心解释变量Tinput*WTO的估计系数均为负且通过1%水平的显著性检验,这表明中间品关税的减让即中间品贸易自由化显著降低了企业出口国内附加值率。具体而言,相对于加工进口企业而言,一般进口企业的出口国内附加值率在加入WTO之后显著降低了0.09个单位。这再次支持了研究假设1,中间品贸易自由化对企业出口国内附加值率存在抑制作用。此外,后三列各控制变量的系数符号、大小和显著性水平与前三列结果相比大致没有发生实质性变化,除了企业年龄与企业类型,在这种模型下不显著,说明企业年龄与企业类型对国内附加值率的影响不稳定。

表4-1 基本估计结果

五、中间品贸易自由化对企业出口国内附加值率的影响因素

(一)中间品贸易自由化与企业出口国内附加值率:地区最低工资如何影响

1.基准回归

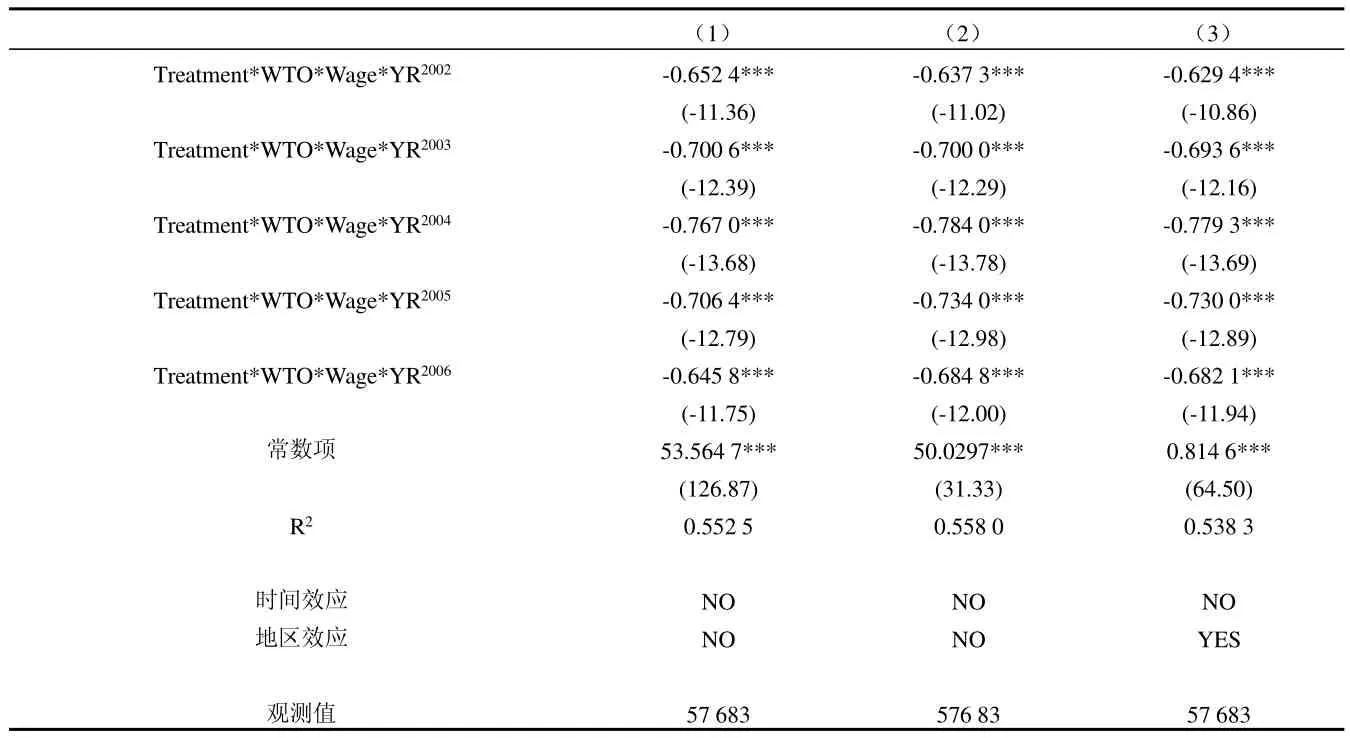

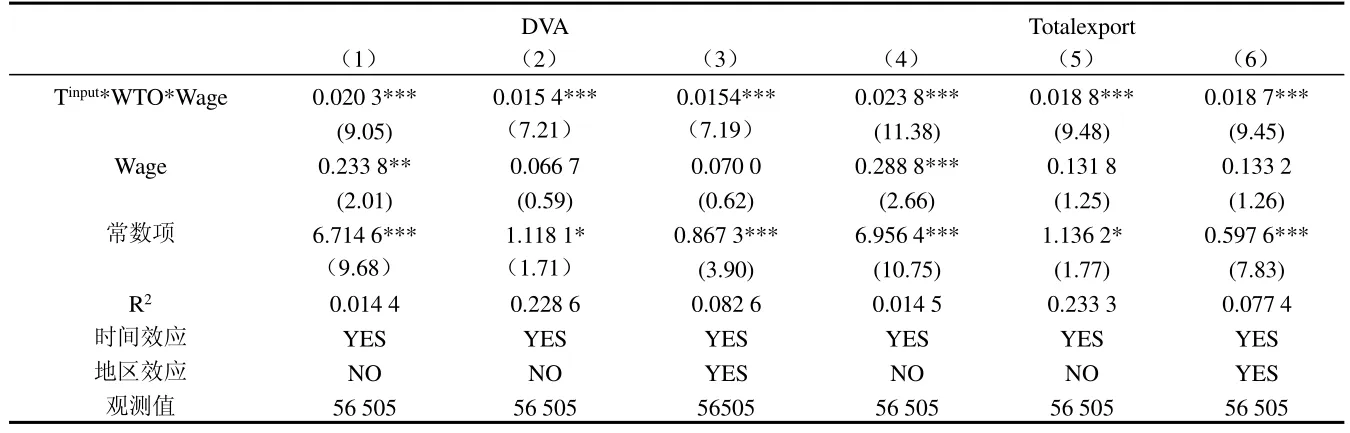

本文在(3-3)(3-4)式的基础上,对数据进行回归,加入控制变量以及固定效应的方法同表4-1,得出结果:三重交叉项(Treatment×WTO×wage)的估计系数为负且通过1%水平的显著性检验,表明最低工资显著促进了中间品贸易自由化对企业出口国内附加值率的抑制作用,即初步印证了研究假设2。

表5-1 中间品贸易自由化、最低工资与企业出口国内附加值① 表5-1处理方法同表4-1,其他控制变量未具体列出。

2.动态效应检验

通过前文的倍差法模型估计得到,最低工资促进了中间品贸易自由化对国内附加值率的抑制作用,但这种影响只是各期的平均意义上的,因此也就难以反映最低工资强化此抑制作用是否存在时滞效应以及最低工资强化此抑制作用是否具有持续性,这是值得我们考究的问题。为了检验最低工资增强中间品贸易自由化对国内附加值率的抑制作用的动态影响,我们将基准倍差法模型(3-1)式扩展为如下形式:

其中,YRq为年度虚拟变量,其赋值方法为:在第q年YRq取值为1,其他年份取值为0。三重交叉项Treatmentt×WTOt×Wage×YRq的回归系数λq衡量了在第q年,最低工资增强中间品贸易自由化对企业出口国内附加值率抑制作用的动态影响。动态效应检验结果见表5-2。通过逐步回归发现,三重交叉项Treatment×WTO×Wage×YRq的系数符号和显著性均没有发生实质性变化,都是显著为负,具有较好的稳定性。接下来我们以第(3)列最为完整的回归结果为例进行分析。从中可以看出,不同年份的四重交叉项均显著为负,表明最低工资增强中间品贸易自由化对企业出口国内附加值率抑制作用在随后几年一直持续,且这一效应逐年提升,直至2005年略微下降,呈现一个倒U型趋势。

表5-2 动态效应检验结果① 表5-2中,第(1)列没有加入企业层面控制变量和控制其他固定效应,第(2)列加入了企业层面控制变量但未控制其他固定效应,第(3)列在此基础上加入了地区固定效应,其他控制变量结果与之前回归一致,因此此处未详细列出。

3.稳健性分析

本文研究得到的一个重要的结论是,中间品贸易自由化显著提高了企业出口国内附加值率。为了保证这一结果的可靠性和稳定性,下面我们将从两个方面进行稳健性检验。

(1)同趋势性假设检验

本文主要采用倍差法来考察最低工资是否增强中间品贸易自由化对企业出口国内附加值抑制作用,但该方法的有效性还取决于同趋势性假设是否得到满足。所谓同趋势性假设是指,在没有外来政策干预的情况下,处理组与对照组的结果变量应沿着相同的轨迹变动。接下来我们对这一假设进行检验,具体的思路是,选取中国加入WTO之前的样本(即2000-2001年),以2000年作为政策干预的年份并采用(3-1)式的基准倍差法模型重新进行估计。同趋势性假设的检验结果报告在表5-3第一列,我们发现,倍差法估计量Treatment*WTO*Wage的估计系数并不显著,这表明在入世冲击发生之前,一般进口企业与加工进口企业的变动满足同趋势性假设。下面我们以2001-2002年的观测值为样本,且将2001年作为实际政策干预的年份,进而采用基准倍差法模型进行估计,结果报告在表5-3第二列。结果显示,倍差法估计量Treatment*WTO*Wage的系数显著为负,表明与加工进口企业相比,一般进口企业的最低工资增强中间品贸易自由化对企业出口国内附加值率抑制作用在加入WTO之后确实得到了显著的增强,反面印证了本文的样本满足同趋势性假设。

表5-3 同趋势性检验结果① 表5-3中,其他控制变量结果与之前回归一致,因此此处未详细列出。

(2)两期倍差法估计

在前文的研究中,我们所构建的倍差法模型实际上是属于多期倍差法,而多期倍差法往往存在序列相关问题,进而可能会高估倍差法估计量的显著性水平。为了处理序列相关问题,这里我们构建两期倍差法模型进行稳健性分析。具体的,我们将样本期划分为WTO之前阶段(2000—2001)和WTO之后阶段(2002—2006),在每一阶段,对每一家企业的变量求算术平均值。

表5-4显示了两期倍差法的估计结果。与多期倍差法的回归结果类似,倍差法估计量Treatment*WTO*Wage的系数显著为负,再次表明最低工资确实增强了中间品贸易自由化对企业出口国内附加值率抑制作用。

表5-4 两期倍差法① 表5-4中,第(1)列没有加入企业层面控制变量和控制其他固定效应,第(2)列加入了企业层面控制变量但未控制其他固定效应,第(3)列在此基础上加入了地区固定效应,其他控制变量结果与之前回归一致,因此此处未详细列出。

(二)中间品贸易自由化与企业出口国内附加值率:企业异质性如何影响

1.企业生产率

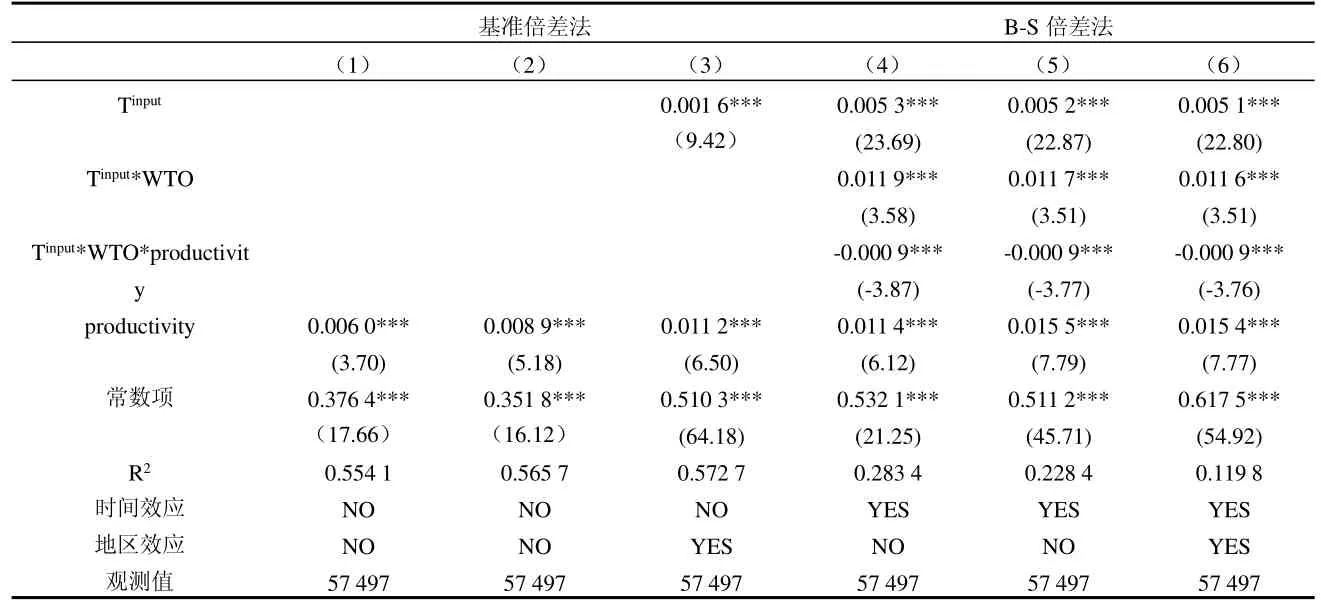

表5-5前三列报告了对(3-5)式的估计,回归方法同表4-1。结果显示。三重交叉项(Treatment*WTO*productivity)的估计系数为负且通过1%水平的显著性检验,表明企业生产率显著促进了中间品贸易自由化对企业出口国内附加值率的抑制作用。

表5-5 加入生产率的基本回归结果② 表5-5中,第(1)(4)列没有加入企业层面控制变量和控制其他固定效应,第(2)(5)列加入了企业层面控制变量但未控制其他固定效应,第(3)(6)列在此基础上加入了地区固定效应,其他控制变量结果与之前回归一致,因此此处未详细列出。

(续表)

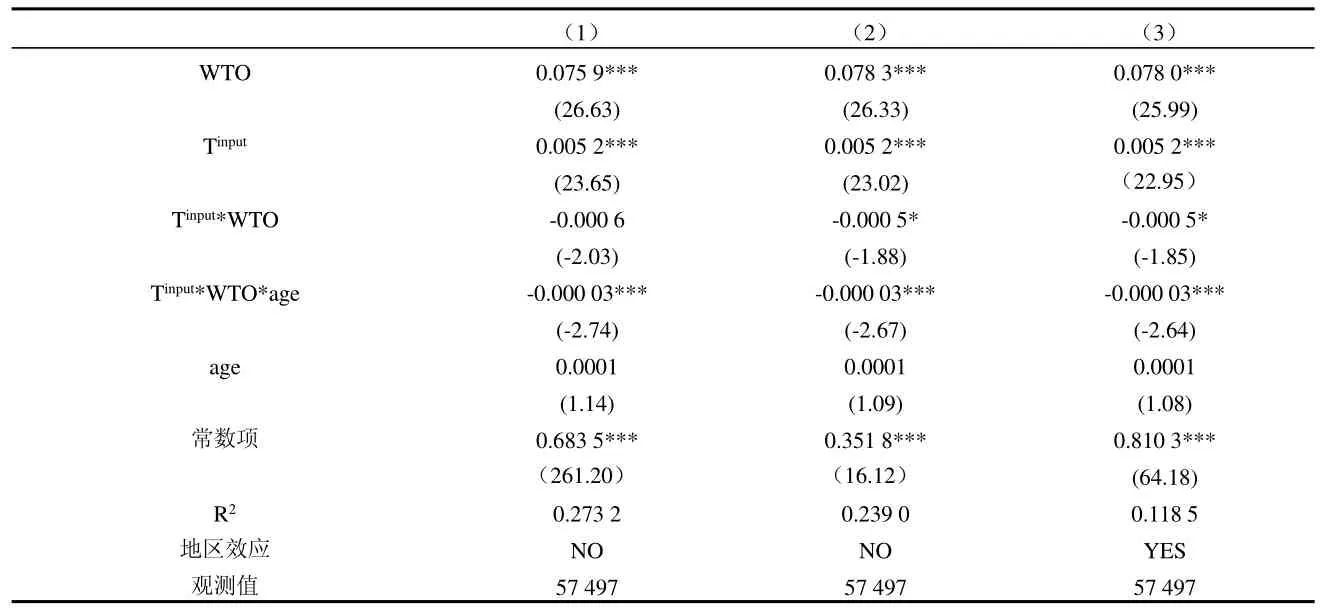

2.企业年龄

表5-6的三列报告了对(3-6)式的估计结果,回归方法同表4-1。结果显示,三重交叉项(Tinput*WTO*age)的估计系数为负且通过1%水平的显著性检验,表明企业年龄越大,越能显著促进中间品贸易自由化对企业出口国内附加值率的抑制作用。

表5-6 加入企业年龄的基本估计结果① 表5-6中,第(1)列没有加入企业层面控制变量和控制其他固定效应,第(2)列加入了企业层面控制变量但未控制其他固定效应,第(3)列在此基础上加入了地区固定效应,其他控制变量结果与之前回归一致,因此此处未详细列出。

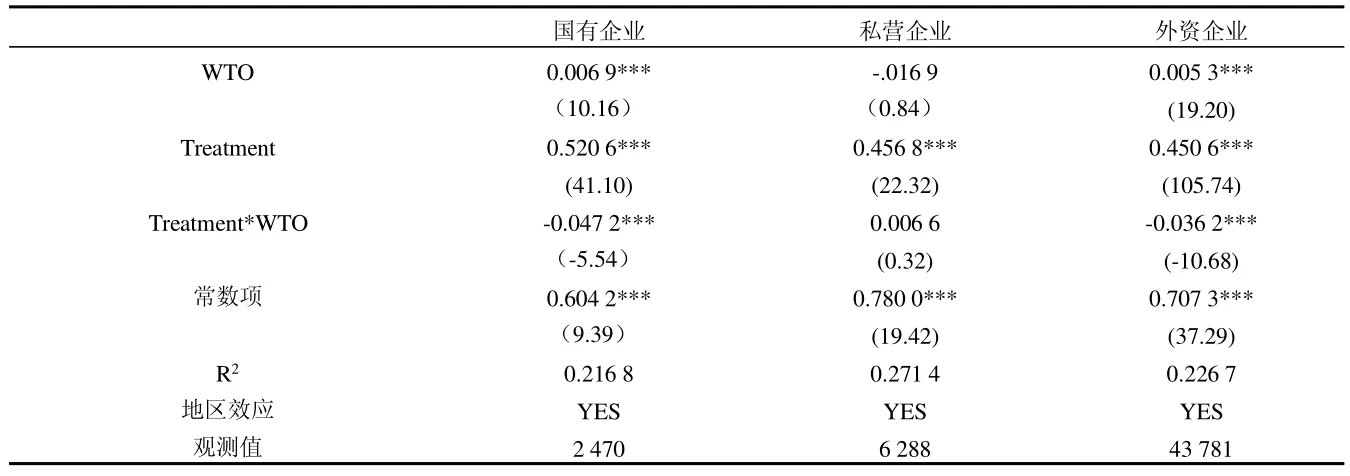

3.企业所有制

表5-7报告了中间品贸易自由化对不同所有制类型的企业的出口附加值率的影响。第一列可以看出,交乘项在1%的水平下显著为负,也就是说,中间品贸易自由化使得国有企业的出口国内附加值率降低;第二列交乘项并不显著,说明中间品贸易自由化对私营企业不存在影响;第三列表明,交乘项在1%的水平下显著为负,即中间品贸易自由化使得外资企业的出口国内附加值率降低,符合我们的猜想。

表5-7 企业所有制基本估计结果① 表5-7中,其他控制变量结果与之前回归一致,因此此处未详细列出。并且三次回归都固定了年份效应。

4.企业所在地区

从表5-8可以看出,第一列的交乘项系数在1%的水平下显著为负,说明中间品贸易自由化对东部地区企业的出口国内附加值存在一个负向影响;2、3列的交乘项系数不显著,说明中间品贸易自由化对中西部地区的企业影响不大。因为东部地区沿海,其企业的国际贸易参与度较高,受到中间品贸易自由化的影响也就越大。

表5-8 地区分析的基本回归结果② 表5-8中,其他控制变量结果与之前回归一致,因此此处未详细列出。并且三次回归都固定了年份效应。

5.企业的加工贸易方式

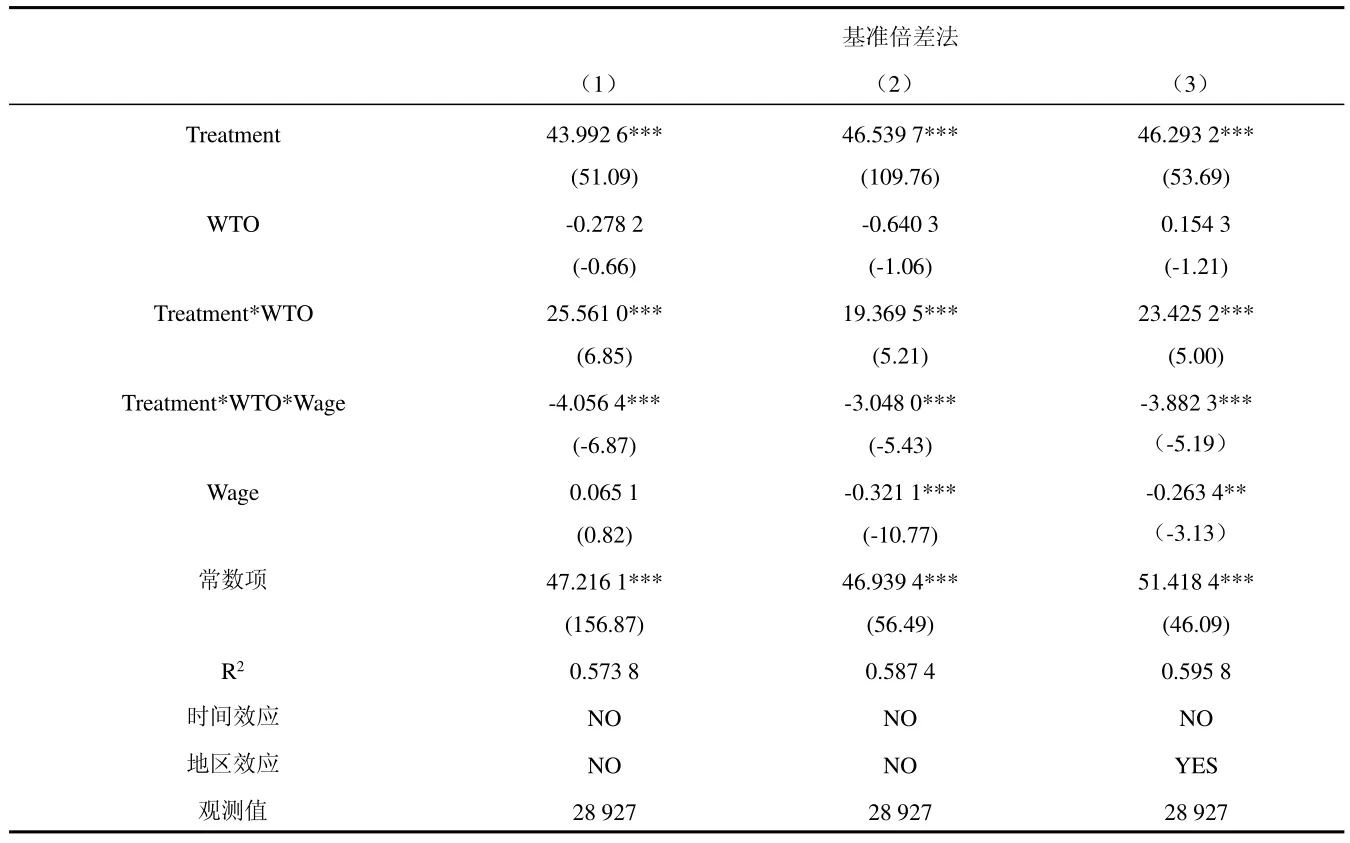

从表5-9可以看出,加入WTO后,加工贸易企业的国内附加值率是增加的,说明企业国内附加值率的原有趋势是增加的,而一般贸易企业的国内附加值率是降低的,说明受到政策冲击后,企业的出口国内附加值率是降低的,再一次印证了假设1。

表5-9 贸易方式的基本估计结果

六、中间品贸易自由化对企业出口国内附加值率的影响机制

(一)国内附加值率影响机制分析

1.基于基准倍差法的分析

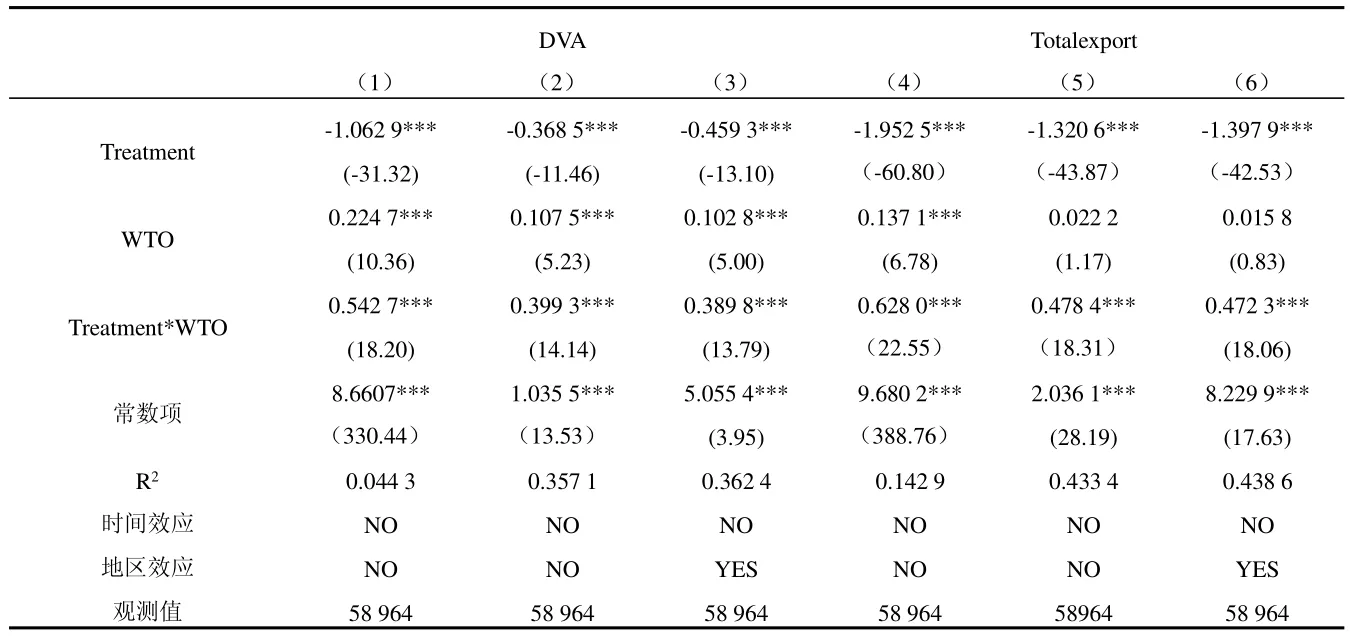

前文通过倍差法模型细致地考察了中间品贸易自由化对企业出口国内附加值率的影响,发现中间品贸易自由化显著降低了企业出口的国内附加值率,那么我们进一步考虑,中间品贸易自由化是从什么渠道影响企业附加值率的呢?为了更加深层次地研究中间品贸易自由化导致企业出口国内附加值率降低的原因,我们对其进行机制检验。

国内附加值率的含义为出口一单位产品中所包含的国内服务与商品总价值,也就是国内附加值与企业总出口额之比,那么中间品贸易自由化是怎么作用于国内附加值与企业总出口额进而最终影响国内附加值率的呢?带着这个疑问,我们将国内附加值率拆分为国内附加值与总出口额两部分,并按照模型(6-1)(6-2)分别进行回归以考察其影响机制。

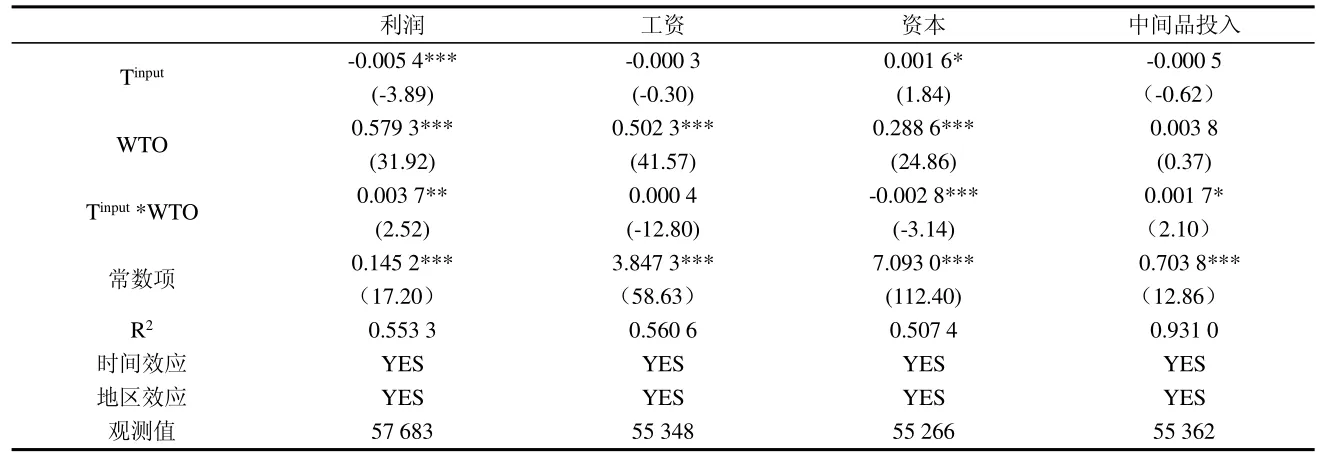

表6-1报告了中间品贸易自由化对企业加成率的影响机制检验结果。其中前3列是根据模型(6-1)对国内附加值的回归结果,回归方法同表4-1。同理,后3列是对总出口额的回归结果。前3列与后3列的结果都未发生实质性变化,说明回归结果较为稳定。重点关注两重交叉项Treatment*WTO的系数,第1列与第4列、第2列与第5列、第3列与第6列的结果一一对应,取较为完整的第3列与第6列进行分析。可以看到,加入WTO后,企业的国内附加值增加38.98%,出口额增加47.23%,尽管企业出口国内附加值有所增长,但是企业总出口额的增长幅度超过了国内附加值的增长幅度,分母增长速度大于分子增长速度导致最终国内附加值率的降低。

2.基于B-S倍差法的分析

以上是基于基准倍差法的回归结果,为了确保回归结果的准确性,将treatment变量替换为tariff,基于模型(6-3)(6-4)回归,回归结果见表6-2。同样,取第3列与第6列的结果进行比较,可以看出加入WTO后,企业的国内附加值增加1.71%,出口额增加1.93%,企业总出口额的增长幅度超过了国内附加值的增长幅度,最终国内附加值率降低。这说明,在加入WTO后,尽管企业的国内附加值有增加,但是出口总额增加得更快,国内附加值的增加幅度不够,这与我国将出口作为贸易重点的氛围有关,相比之下,对于国内所获价值的重视程度不够。

表6-1 对国内附加值基准回归结果

表6-2 对总出口B-S回归结果① 表6-2处理方法同表4-1,其他控制变量结果与之前回归一致,因此此处未详细列出。

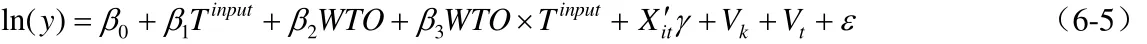

(二)国内附加值影响机制分析

在前文国内附加值率的计算中提到,国内附加值主要由利润、工资、资本、中间品投入四部分构成,为了深入研究中间品贸易自由化是从什么渠道对国内附加值进行影响的,本文将国内附加值分解为这四个部分,按照模型(6-5)进行回归,并将Y依次替换为利润、工资、资本、中间品投入,回归结果见表6-3。

表6-3是基于B-S倍差法控制了其他变量与地区固定效应后的回归结果,重点关注两重交叉项的系数,可以看出,在加入WTO后,企业利润增加了3.7%,资本减少了2.8%,中间品投入增加了1.7%,而对企业工资没有影响。这说明中间品贸易自由化通过增加企业利润与中间品投入、减少资本来增加企业国内附加值。首先,中间品贸易自由化使得企业进口中间品增加,中间品投入增加,而进口的原材料与中间品的质量普遍比国内好,提高了最终产品的市场竞争力,因此增加了企业利润。而企业将大部分资金用于中间品的投入,资本投入有所减少,但是减少幅度没有利润的增加幅度大,最终企业出口附加值增加。

表6-3 国内附加值分解B-S回归结果

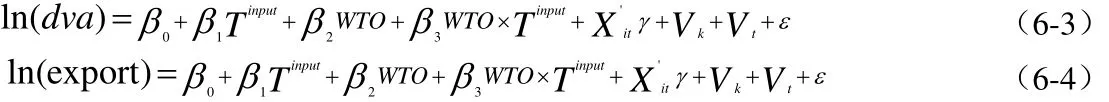

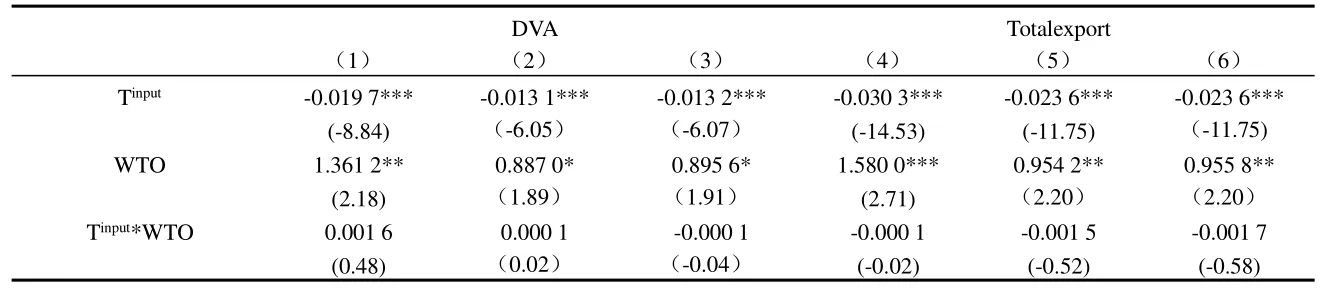

(三)最低工资、中间品贸易自由化与国内附加值率机制分析

前文得出结论,最低工资会促进中间品贸易自由化对国内附加值率的抑制作用,那么这种促进作用具体是通过什么渠道发生作用的呢?为了更深入地对其影响机制进行研究,本文将国内附加值率分解为国内附加值与总出口额进行回归,通过分析其结果得出结论。

表6-4报告了最低工资促进作用的机制检验结果,处理方法同表4-1。取较为完整的第3列与第6列进行分析。前文得出,加入WTO后,企业的国内附加值与出口额同时都增加,第3列与第6列的三项交乘系数都为正,说明最低工资对国内附加值和总出口额的增加都有促进作用,但是第3列的系数小于第6列,说明最低工资对总出口额的促进作用大于对国内附加值的促进作用,分母增长更快。因此,最低工资会促进中间品贸易自由化对国内附加值率的抑制作用,并且,这种促进作用是通过同时促进国内附加值与总出口额的增长实现的。

表6-4 最低工资、中间品贸易自由化与国内附加值率机制分析结果① 表6-4处理方法同6-1,其他控制变量未具体列出。

续表

七、结论

本文以2001年中国加入WTO后关税大幅下降为研究背景,实证考察了中间品贸易自由化对企业出口国内附加值率的影响,研究发现中间品贸易自由化降低了企业出口国内附加值率,同时我们对这一结论进行了稳健性检验,得出结论是稳健的。本文还研究了最低工资与中间品贸易自由化对企业出口国内附加值率的影响之间的关系,根据研究结果得出,最低工资越高,中间品贸易自由化对企业出口国内附加值率的影响越大。

对于企业异质性而言,中间品贸易自由化对不同企业的国内附加值率的影响不同。生产率较高的企业,中间品贸易自由化对其出口国内附加值率抑制作用越大。企业年龄越大,中间品贸易自由化对其出口国内附加值率抑制作用也越大。对于国有企业而言,中间品贸易自由化会降低其国内附加值率;对于外资企业而言,其本身的国际贸易程度就较高,大多原材料及中间品都来自进口,中间品贸易自由化后,原材料的进口替代效应增强,企业出口国内附加值率也会降低。对于私营企业而言,中间品的贸易自由化对其影响一方面来源于替代原有国内原材料,国内附加值率降低,另一方面,原本就来自进口的原材料及中间品价格下降,国内附加值率增加,两方面的作用抵消,从而不会对私营企业造成影响。对于不同地区企业,因为东部地区沿海,其企业的国际贸易参与度较高,受到中间品贸易自由化的影响也就越大。在加入WTO后,加工贸易企业的国内附加值率是增加的,说明企业国内附加值率的原有趋势是增加的,而一般贸易企业的国内附加值率是降低的,说明受到政策冲击后,企业的出口国内附加值率是降低的。根据以上的结论,本文给出以下几点政策建议。

第一,中国在加入WTO以后的出口量与出口额剧增,积极地参与全球分工,这不仅带动了中国的就业,也使中国在参与全球贸易的过程中使生产流程专业化,达到规模经济,提高了中国企业的生产率,并且在参与全球贸易的过程中获得技术外溢带来的好处。中间品贸易自由化与中国不断提升自己的经济实力是相辅相成的,因此,在反贸易全球化盛行的当今世界,应该继续深化中国的贸易体制改革,积极践行贸易全球化,积极与世界其他国家和地区进行贸易自由化谈判,签订自由贸易协定以降低企业的出口成本,从而促进企业的出口参与。

第二,尽管在加入世界贸易组织后,我国的进出口量剧增,但是在排除原有趋势的影响后,我国企业的出口国内附加值率是呈现一个下降的趋势,这充分反映了我国在参与国际贸易的过程中更多的把重心放在量的提升上,而不是出口产品真正给国内带来的价值上。在中国加入世界贸易组织后,按照世界贸易组织的一系列政策规定,我国实施了一系列的举措,关税大幅下降并且限制出口补贴,这一系列的政策带来贸易创造效应的同时也带来了贸易转移效应,贸易转移效应带来的价格下降等弊端覆盖了贸易创造效应带来的出口增加的利益,使得我国出口国内附加值率降低。这一现象也解释了我国以较低的价格大量出口导致的反倾销现象。特别是在如今各国把反倾销的剑头对准中国,将中国排除在市场经济国家之外,以第三世界国家的出口价格标准来衡量中国的出口,在反倾销盛行与我国出口国内附加值率降低的背景下,我国可以适当地提高出口价格,设定利润相对于成本的最低比例,以减少倾销质疑并且提高国内附加值率,以提高利润的方式增加国内价值。对于中国的制造业企业而言,出口国内附加值率的提升相较于仅扩张企业的出口规模更有意义。

第三,中国加入世界贸易组织后国内附加值率的降低一方面是由于中国出口的商品大多是技术含量较低的产品,同质化程度较高,需求价格弹性较高,因此在参与国际贸易后不能依靠产品的差异化获取国际市场,而是靠价格竞争占据市场份额,比如富士康这一类企业出口的产品大多都是低价且技术含量不高的商品,这就导致了国内附加值的降低。那么,要提高我国出口质量,创造更大的国内价值,我国应该加大出口商品的技术含量,依靠差异化和技术获取市场。我国应该加大创新力度,鼓励企业进行科技创新,比如:加大企业研发费用资本化的比例,放宽研发费用资本化的条件,使得研发费用成为企业资产并能减少部分税负,企业更愿意将资金用于技术研发,提高产品的技术含量。

第四,前文得出结论,最低工资促进了中间品贸易自由化对出口国内附加值的抑制作用,也就是说,在最低工资标准越高的地区,中间品贸易自由化导致的国内附加值率下降的程度越大。一方面,对于一个地区来说,最低工资标准是可以用来衡量地区经济发展状况的一个指标,最低工资标准越高,说明该地区的经济发展状况越好,企业的竞争力越强,从而占有更大的市场份额,获得更高的利润,企业出口国内附加值也越高。因此,最低工资标准越高的地区,中间品贸易自由化对其企业出口国内附加值率的影响越大,也就是说最低工资标准会加强该影响。另一方面,最低工资标准体现的是一个地区底层劳动力成本,国内附加值由国内材料成本、劳动力成本、资本成本以及利润构成,劳动力成本高的地区反而国内附加值率越低,这一定程度上说明了国内材料成本的降低:放开贸易后,大量的进口原材料及中间品替代了国内的原材料与中间品,吞噬了一部分国内附加值。因此,为了提高出口带来的国内价值,我国应当适当限制原材料及中间品的进口,对于国内稀缺的原材料不需要进行限制,而对于国内富有并且竞争较激烈的原材料及中间品的进口适当加以限制,设立适度的进口配额,以减缓参与世界贸易带来的中间品贸易自由化的替代效应的冲击。