“流浪者”形象在舒伯特作品中的形成原因及艺术内涵

文◎聂普荣、冯存凌

自20世纪80年代以来,伴随着我国改革开放政策,国内专业音乐教育和音乐研究出现了前所未有的繁荣,舒伯特及其作品已经成为音乐研究的一个“聚焦点”并取得了大量成果。本文以舒伯特作品中“流浪者”(Wanderer)音乐主题贯穿为切入点,探索流浪者音乐素材在舒伯特整体音乐创作中的引领性作用,挖掘流浪的动因以及“流浪者”艺术形象的精神内涵,深入理解舒伯特的整体音乐创作和精神世界,对相关作品进行风格和审美上的阐释。

一、流浪者音乐素材在舒伯特整体创作中的贯穿

1.流浪者旋律主题素材的贯穿

流浪者这一形象贯穿于舒伯特创作的各个时期,与该主题相联系的是一个旋律主题材料,这一材料在四部作品中出现,此旋律主题材料及其特点如下:

表1 流浪者旋律主题材料贯穿

(续表)

对四个主题进行比较可以看出,这四个旋律主题材料的调式调性均为E大调,速度较为缓慢,音高组织极为相似,节拍节奏方面虽有不同,但其淳朴明朗、超凡脱俗的音乐形象基本一致。据此可以认定,这四个音乐素材具有明确的“同源性”。

2.流浪者钢琴特性音型的贯穿

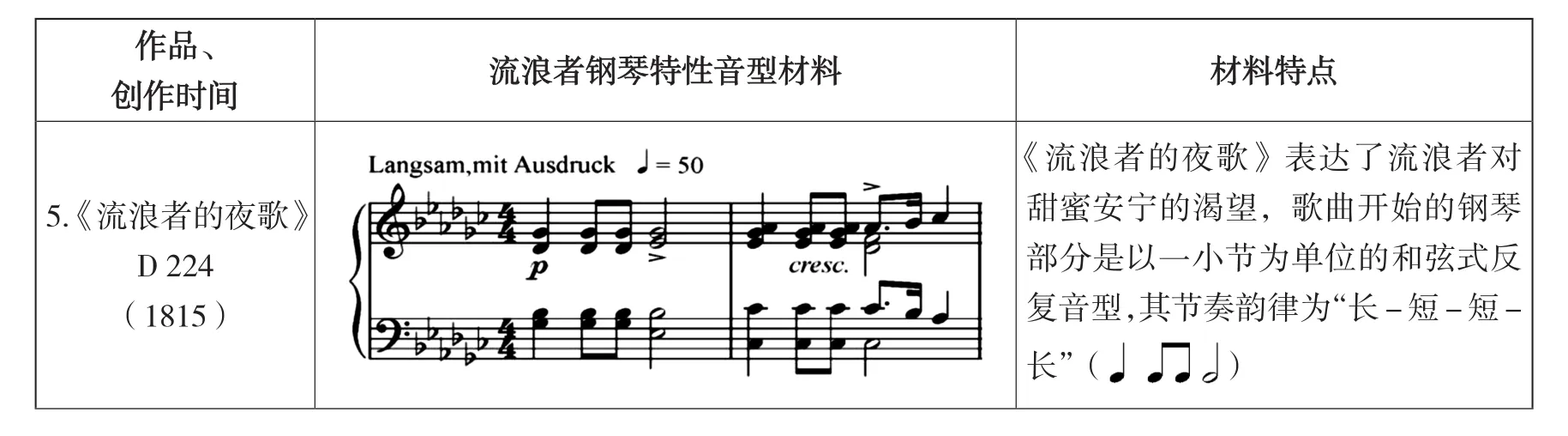

流浪者钢琴特性音型在以下作品中得以确定和贯穿,流浪者钢琴特性音型材料及特点如下:

表2 流浪者钢琴特性音型贯穿

(续表)

(续表)

以上表格显示,流浪者这一题材和音乐素材贯穿了舒伯特音乐创作各个时期。在刻画和表现这一形象时,作曲家通过具有“同源性”的音乐主题素材和钢琴特性音型,赋予这一形象特定的音乐和文化含义。流浪者形象与作曲家的性格特点、个人生活、艺术追求相结合,反映了19世纪早期德奥的政治文化生活。

二、流浪者形象的形成原因

从西方文学艺术发展来看,流浪者题材及其艺术表现并不是一种孤立现象。从古希腊时期开始,这一形象就出现在各种艺术作品中,如荷马史诗《奥德赛》等;从11世纪开始,法国游吟诗人和德国恋诗歌手的大量作品事实上就是流浪艺人之作。在这一时期,漫游更多表现为一种认识外部世界,完善自我人格的途径。

舒伯特作品中的流浪者形象与此前既有联系,又有区别。对爱情和幸福的追求在舒伯特作品中得以保留,但这种追求是悲剧性的,总是伴随着失落、背叛、痛苦和绝望。在以上作品中,流浪者经常和“Fremd”(陌生)、“Frieden” (和平)、“Ruhe”(安宁)、“Tod” (死亡) 等一系列概念联系在一起,成为流浪者这一形象的重要内涵。“流浪”是一种精神状态和生活方式,驱使“流浪”这一行为的内因是流浪者对现实世界的迷茫、疏离、不满和失望等心理感受。以下围绕着陌生、无家可归(Heimatlos)等核心概念,探讨流浪者形象的形成原因。

1.作曲家个人性格和生活境遇

青年时代的舒伯特是一个感情细腻、腼腆质朴的人,不善于社会交际,也缺少必要的经营头脑和手腕。舒伯特谱写了六十多首歌德诗歌题材的艺术歌曲,以此为契机得到大师的承认与提携显然是事业成功的一条捷径,但个人性格决定了他难以走通这条道路。与歌德两次不成功的联系都是由朋友代为完成,生前唯一一次个人艺术歌曲音乐会也是由朋友代为策划而举办的。这种性格使作曲家很难与外界保持顺畅的沟通,也导致作曲家难以得到广泛的社会接受和认可。在一定程度上也可以说,舒伯特从来没有找到进入德奥社会生活的入口。这种与社会的疏离感和精神上的无家可归感,一方面成就了舒伯特的艺术,另一方面也造成了其一生挥之不去的孤独与痛苦。

从19世纪20年代初开始,舒伯特深受疾病的折磨。他于1824年3月31日写信给L.库派尔威瑟尔:

我觉得自己是世界上最不幸、最痛苦的人,想想一个人,他的健康永远不可能真正恢复……他最光明的希望已经破灭,爱情的幸福和友谊不能带给他什么,只能带来剧痛。……我的安宁已经逝去,我的心抑郁沉重,我再也找不到它们,现在我可以每天这样歌唱,因为每个夜晚当我入睡时,我希望自己永远不要醒来,每天早晨报知我的只有昨日的忧伤。我在这样的痛苦和孤独中度过每一天……①Eggebtecht,Hans Heinrich.Musik im Abendland,Prozess und Stationen vom Mittelalter bis zur Gegenwart.1991 Piper Verlag GmbH,Muenchen,4Auflage,Juni 2002.S.627.

从1822年起,这种心理状态和难以治愈的疾病一直折磨着舒伯特,同时影响着他的音乐创作。

2.家庭与社会关系

舒伯特出生于一个维也纳市民家庭。父亲弗兰兹·特奥多尔来自波西米亚,是一名小学校长。母亲是一位家庭妇女,早年是一位厨娘。从O.E.Deutsch编著的《舒伯特生平与创作》可以看出,除了与其兄弟费迪南德(Ferdinand)关系较为密切外,舒伯特与其他家庭成员的关系不算紧密。舒伯特母亲早在1812年已经去世,其父希望他子承父业,最终成为一名小学教师,但这与作曲家的个人追求格格不入,舒伯特的艺术追求在家庭中难以得到充分的理解和支持。

艾格布莱希特指出,舒伯特的客观环境对其音乐创作具有非常重要的意义。②参照注①,S.622ff.在寄宿学校学习期间,舒伯特与J.施堡恩(Josef von Spaun)等许多同学相识并成为亲密的朋友,经后者介绍舒伯特结识了更多朋友。引人注目的是,在舒伯特关系紧密的朋友圈中音乐人士非常有限,维也纳上流人物基本缺席。除了歌唱家J.M.福格尔(Johann Michael Vogl)和晚期的A.许腾布莱纳(Anselm H ü ttenbrenner)以外,大部分朋友职业为诗人、剧作家、画家、演员和大学生等。③Josef von Spaun(1788—1865),帝国枢密官、博彩(Lotteriegefällendirektor),维也纳荣誉市民;Johann Michael Vogl(1768—1840),奥地利歌剧演员,男中音;Anselm Hü ttenbrenner(1794—1868),奥地利作曲家和音乐评论家。朋友们带给作曲家一个生活和艺术的庇护所,精神和心灵的憩息地,也使他更为孤独;它使舒伯特沉湎于艺术世界,进而脱离社会现实。

舒伯特与朋友们的社交活动一般是这样的程序:舒伯特晚会(音乐会)—聚餐—跳舞—饮酒,直至深夜。从1821年以后,咖啡馆、酒馆成为这种社交聚会的重要场所。1825年10月,舒伯特的朋友E.鲍尔菲尔德在他的日记中写道:“经常和朋友们在小酒馆和咖啡馆相聚到凌晨两三点。”④Eggbtecht,Hans Heinrich.Musik im Abendland,Prozess und Sta tionen Von Mittelalter bis zur Geger wart.1991 Piper Verlag GmbH,Muenchen 4 Auflage,Juni 2002.S.625.

一种精神的分裂在这里表现得淋漓尽致。小酒馆的聚会使人得到感官的愉悦,但这种生活方式更使人羞愧;终日无所事事使人神清气爽,但这种生活态度使人空虚而忧伤。人生本不该如此,但只能如此,这就是社会现实。

在严格意义上看,对于19世纪初的德奥上流社会和音乐圈而言,舒伯特几乎就是一个陌生人。缺乏贵族和社会名流的赏识提携,有限的作品公演和出版使他难以进入主流社会,这也从同时代的某些报道将他称之为“Liedersetzer”而非“Komponist”,更非贝多芬自诩的“Tonkünstler”可以得到证实。

3.社会政治文化氛围

在舒伯特和很多浪漫主义音乐家的作品中,人们感受到强烈的渴望、美妙的爱情、炽热的情感和深刻的孤独等令人心醉神迷的艺术世界,但真实的社会生活恰恰与之相反:舒伯特时代的德奥是一个使金色的理想归于尘土,使美好的憧憬化为灰烬的社会。

1815年,随着拿破仑战争结束,在时任奥地利外长、后任首相C.梅特涅的倡导下,以沙俄、奥地利和普鲁士为主导的“神圣同盟”重新恢复了欧洲和德奥的封建秩序,德意志联邦进入了“梅特涅体系”的复辟时期(1815—1830),舒伯特的主要创作岁月都在这一时期度过。在以后的岁月里,尤其在1819年,为了对抗国内的自由主义和民族主义思潮,由奥地利首相梅特涅倡导,奥地利和普鲁士主导出台了“卡尔斯巴德决议”。该决议重新确立了严格的出版审查制度以及对社会团体和公共生活进行严密的监控,德意志联邦沦为一个警察国家。⑤聂普荣《 舒伯特〈冬之旅〉之诗乐关系研究》,《交响》2014年第2期,第129—133页。

复辟时期的政治制度对德奥政治、文化、教育和日常生活产生了重大的影响,无论是贝多芬这样的知名人士还是普通青年学生都受到警察机关的监控。相关文献记载,1820年3月,舒伯特的朋友J.塞恩——一位具有自由主义色彩的诗人——作为秘密的大学生联合会会员参加了一场非法集会而被监禁十四个月,然后被遣返回因斯布鲁克进行监管。当塞恩被逮捕时,舒伯特和另一个朋友F.布鲁赫曼就在现场。警察局记录显示,他们的反应是强烈的,他们甚至对执法官员进行威胁和辱骂。这一事件对舒伯特的精神产生了强烈的刺激,在以后的生活和创作中,舒伯特很少关注社会理想等宏大主题和现实社会生活,他的创作更多转向“漫游、寂寞、痛苦、梦想、爱情、死亡”等非现实题材,更多地关注个人内心感受,他的生活也更多沉浸在朋友和自己的艺术中。

在法国大革命时期出生、成长的年轻一代,满怀着启蒙运动的理想,沐浴着“自由、平等、博爱”的空气,憧憬着属于他们的美好时光。但当他们真正成年之后,复辟的现实告诫他们,理想终归是幻想,希望最终要破灭。无论是启蒙运动所倡导的人类自由、个性解放,还是民族主义者所追求的国家统一、平等公正始终是遥不可及的梦想。当人们面对这种突然降临的、毫无希望的现实时,包括舒伯特在内的知识分子首先感受到的是一种震撼,接着是对现实的“陌生感”,最终产生精神上的失落和“无归属感”。

但在年轻一代看来,当下压抑、苦闷的社会现实是一种陈腐没落和不可接受的时空错乱,这种社会现实和“陌生”感带给年轻一代的是发自内心的空虚(Leer)、寂寞(Einsamkeit)、无归属感、痛苦(Schmerz)和无望(Hoffnungslos)。这些经常在舒伯特歌曲中出现的词语和情感构成并丰满了舒伯特作品中的“流浪者”形象。贝多芬式的“宏大叙事”已经成为过去,社会现实使德奥音乐创作发生了深刻的变化。

三、流浪者内涵分析——追寻和归宿

流浪者主题在舒伯特的创作中可以视为一个连续性事件。将作曲家1815年起至1827年的相关作品贯穿起来,可以看到流浪者形象内涵的发展线条。

1.遥不可及的安宁和幸福

1815年创作的歌曲《流浪者的夜歌》(D224)像一首情歌:“你”融化了一切不幸和伤痛,把我从“孤独、悲伤”中解脱出来;“我”对忙碌的尘世已经倦怠,渴望甜蜜的平静来到我心间。歌曲音乐素材以级进为主,钢琴部分使用了缓慢而抒情的和弦织体,音乐结构和情绪表达比较单纯。这是流浪者漫游生活的序奏,一个初入社会的青年对甜蜜平静(süβer Friede)的渴望。流浪者钢琴特性音型在此出现。

在同年创作的《不幸的人》和次年定稿的《流浪者》中,流浪者形象发生了变化。歌曲引子低沉、动荡,与“山谷云雾弥漫、大海巨浪咆哮”的歌词表达融为一体。随后出现的淳朴明亮、如诗如梦的声乐主题(见表1)与此形成了强烈的对比。歌曲中段通过速度、节拍的变化,将流浪者对“幸福”的渴望推向高潮。

这首歌曲中有三个因素值得注意。首先,无论是诗歌内容还是音乐结构安排均形成了一定的发展规模,流浪者的形象刻画更为丰满;其次,歌曲第一段明确出现了流浪者的旋律主题素材,并在“固定乐思”意义上对其后创作和理解具有引领性作用;第三,流浪者钢琴特性音型(见表2)得以强调,这一音型成为舒伯特作品中的特性音型,获得了类似瓦格纳作品中“主导动机”的作用。

引人瞩目的是,质朴明朗的流浪者旋律主题材料和沉重凝滞的钢琴特性音型在这首歌曲中有机结合,刻画了“流浪者”丰满的艺术形象。流浪者心中幸福的土地和眼中凄苦的世界相互映衬,进一步突出了幸福的可贵,但这种幸福注定是虚幻和无望的。

在《死神与少女》(D 531)中,流浪者钢琴特性音型与“死神”的音乐形象联系在一起,为“流浪者”形象赋予了一丝沉重的意味。

2.幸福存在于彼岸的天国?

《流浪者》(D 649)是舒伯特“危机时期”的作品。这一概念之所以在积极的意义上使用,是因为在该时期以硕贝尔为中心的“朋友圈”围绕着浪漫主义诗歌和文艺理论而频繁地举办聚会,舒伯特在此影响下将目光转向浪漫主义诗歌并创作了大量的艺术歌曲,作曲家的个人风格在该时期日渐成熟。正是在该时期,舒伯特大量阅读了浪漫主义诗歌和著述,其中包括施莱格尔兄弟和诺瓦利斯等人的作品。

施莱格尔诗歌《流浪者》的艺术表现明朗抒情。诗歌写道:“月光皎洁,我精神抖擞去旅行……潮水汹涌,我在黑暗中流浪,登高引吭,世界如此美好。月光下一切纯净柔和,日间的炽热消除了所有混乱:欢乐而孤独。”舒伯特的歌曲明朗简洁,反映了该时期舒伯特在朋友圈的影响下对美好未来的憧憬。此后两部声乐套曲的主题“旅行”(Reise)在这首歌曲中以积极的形象展示出来。

舒伯特交响曲代表作《未完成交响曲》写于“危机岁月”之后。纯器乐作品的表达特点决定了在这部作品中无法直接找到流浪者的词语,前文中对该作第二乐章主部主题(见表1)与流浪者的旋律主题素材(谱例1)的比照表明,无论是作曲家有意安排还是灵感乍现,这部交响乐都与流浪者形象具有密切的联系。一定程度上可以认为,这部作品是作曲家“心路漫游”中的一个重要节点,是流浪者主题向器乐作品的弥散。

交响曲第二乐章同样弥漫着抒情—诗意的表达。该乐章的主部主题(见表1)是乐章的核心,副部主题由主部主题发展而来,音乐性格也比较接近。这一田园牧歌性格的主题和幻想性的乐章性格在整部交响曲中意味着什么?从第一乐章的结局和音乐表现来看,现世的苦难没有得到解决,在尾声中多次出现的引子材料意味着,现世苦难如达摩克利斯之剑时刻高悬着:何处是故乡和幸福?第二乐章的回答是:故乡和安宁并不能通过斗争而得到,它只存在于彼岸的天国。该乐章第一主题超凡脱俗的性格描绘了彼岸的幸福宁静,按照德奥文化传统,这实际上暗示了死亡这种永恒的安宁(Die ewige Ruhe),尾声中该主题在♭A和E大调上的反复进一步确认了这种指向。⑥在舒伯特的创作中,特定的调式调性与特定的情感和效果相联系,如:C大调——单纯的调性,♭E大调——虔诚的信赖,E大调——欢呼、兴奋、心醉神迷,e小调——暗淡、绝望,F大调——田园、舒适,f小调——抑郁,伤感,G大调——满足的激情,♭A大调——死亡、对天堂的期待,a小调——单纯的调性、经常表现悲惨的现实,♭B大调——期待,b小调——悲叹、对死亡的期待。参见W.DUERR,Schubert,Franz(Peter).in :Die Musik in Geschichte und Gegenwart,zweite neubearbeitete Ausgabe,Hrsg.von Lugiwig Finscher,Kassel,1994ff,Personabteil,Bd.15,2006,S.154.《死神与少女》中死亡的意向在这里得到了进一步的发展。

3.流浪——追寻——死亡——幸福?

在《冬之旅》终曲“小溪摇篮曲”中,级进上行的声乐动机使人回忆起第二首歌曲《流浪》中朝气蓬勃、憧憬着幸福和爱情的年轻人形象,但钢琴部分的特性音型和徐缓的速度使这一形象发生了本质的变化。小溪唱着温柔的摇篮曲,安慰着被爱情所伤害、身心俱疲、遍体鳞伤的流浪者。歌词中的“安睡(Gute Ruh)”暗示着永恒的安宁——死亡。

这首终曲的音乐形象温柔安详。作为整部套曲的终曲,在经历了爱情的惊涛骇浪后,这种安详表露出一种意味深长的姿态,展示了早期浪漫主义积极的生活态度:在大自然和死亡里寻求解脱,像凤凰涅槃一样追求梦幻般的幸福。流浪的心依然火热,追寻的脚步仍在继续。

4.万念俱灰,欲死不能

《冬之旅》是舒伯特第二部声乐套曲,也是严格意义上的最后一部声乐套曲。《美丽的磨坊女》终曲中暗示的对幸福的憧憬和追求,在这部作品中得到了解答。

在《冬之旅》开篇“晚安”里,贯穿全曲乏味单调的八分音符和弦连续进行暗示着悲剧性的音乐基调。

与前面四首歌曲低沉痛苦、局促不安的情绪不同,《菩提树》第一乐段的情绪是温暖宁静的。该歌曲声乐主题与《流浪者之歌》主题的“同源性”特点,将该曲的主题形象与早期追求田园、幸福的“流浪者”联系在一起。在一部晦暗的作品中,这一主题像流星一样鲜明地反衬出现实的冰冷和无奈,也刻画了流浪者深切的痛苦和无望。

歌曲《小旅店》中,平稳的声乐旋律,钢琴上以极慢的速度出现的流浪者特性音型暗示着死亡的召唤,安慰着疲倦、虚弱的流浪者。但“旅店(墓地)客满”这一现实使流浪者在风雪中踽踽独行。

“老艺人”是这部套曲的终曲,在一定意义上看,它也是舒伯特艺术歌曲创作的终结。从套曲音乐材料角度观察,这首歌曲通过静滞的钢琴音型与“晚安”中乏味单调的和弦连续进行形成呼应,统一了套曲音乐结构。从诗歌内容角度来看,这首歌曲总结了作曲家在“流浪者”这一题材上的寻找和追求,是流浪者漫漫的旅途的终点。孤独无望的“老艺人”是否愿意让流浪者同行,是否愿意为了流浪者的歌奏响他的琴固然是一个疑问,但回答已经不重要。重要的是,没有幸福、没有希望、欲生不得、欲死不能的“生活”本来就不是“生活”,而仅仅是苟延残喘的“活着”。这种作品在表达和审美意义上只能出现一次,因为它无法继续,它的产生同时就意味着它的终结。

文献资料清楚显示,这一时期舒伯特被无可救药、最终导致他早逝的疾病所折磨,他已经听到了死神的狞笑。在此,流浪者、“老艺人”和作曲家自身处境融为一体,“两重世界模式”下的浪漫主义表达在此受到了强烈的质疑。

结 论

从十八岁起,“流浪者”形象就萦绕在舒伯特心中,直至他生命的结束。流浪者旋律主题素材和钢琴特性音程成为表现(暗示)这一形象的音乐手法,在这一形象的发展中具有特殊的作用。

1.流浪者音乐素材的集中与连贯显示了这一形象的引领性作用

在1815—1827年之间,“流浪者”这一主题及特性音乐材料在舒伯特的艺术歌曲、钢琴作品、室内乐、交响曲等多种体裁中均有出现,具有集中性、贯穿性和弥散性的特点,反映出该主题在舒伯特整体音乐创作中的引领性作用。这一主题与舒伯特的现实处境和艺术追求紧密结合,浓缩了作曲家短暂一生的渴望、追寻、痛苦和无奈,映射出德奥知识分子在复辟时期所承受的精神伤痛和特有的心理感受。

2.流浪者音乐素材的发展变化

“流浪者”的音乐素材主要分为旋律主题材料和钢琴特性音型两种,其中后者涉及的作品更为广泛。

从表1看出,“流浪者”旋律主题材料在1815年创作《不幸的人》中出现,并在一年后的修订稿《流浪者》中定型。在其后的三部作品中,虽然这一主题材料的节拍和节奏发生变化,但统一的调式调性、一致或者近似的音高组织,尤其是该材料特有的淳朴明朗、超凡脱俗的气质,使这一主题材料具有良好的辨识度。它的贯穿为理解以上四部作品的内涵,尤其是理解《未完成交响曲》这一纯器乐作品的精神表达提供了一个可靠的“解码器”。

“流浪者”钢琴特性音型出现在1815年歌曲《流浪者的夜歌》中,在《流浪者》(D493)中定型。在其后的作品中,这一“扬抑抑扬”格音型时而以原型、时而以变化的方式频繁出现。在《死神与少女》中,这一音型表现的“死神”冷漠、呆滞,其形象显示了“流浪者”内涵的进一步发展;而在《流浪者的夜歌》中对“死亡”的渴望,再一次验证了“流浪者”和“死亡”之间的关系;《冬之旅·旅店》中的特性音型最终肯定了冰冷的“死亡”,成为“流浪者”的归宿。

在最后两部声乐套曲中,伴随着音乐表达的深化,这一特性音程在《美丽的磨坊女·小溪摇篮曲》《冬之旅》首尾两首歌曲中发生了变化,这种变化与流浪者形象内涵发展同步,是这一发展在音乐材料上的反映。

3.“流浪者”形象内涵的发展和深化

1815—1822年的作品中,作曲家完成了一次“流浪”之旅。怀着对未来美好的憧憬,“流浪者”(Wanderer)走上了追寻幸福和甜蜜和平的旅程(1815);此后的时间里,安宁甚至死亡的主题与乐思不时出现在作曲家心中(1817),这一念头在《未完成交响曲》中达到顶点,为此前的“旅行”做出了一个小结:幸福和安宁只存在于天堂中(1822)。

1823年之后的两部声乐套曲,再次完整地勾勒了一次“流浪”之旅。在《美丽的磨坊女》中,年轻的流浪者满怀希望去追寻爱情和幸福,虽然他失败了,但在小河的怀中他再次看到了希望和未来。在《冬之旅》中,音乐的基调变得低沉、黯淡,甚至令人感到窒息,“冰雪、眼泪、鬼火、乌鸦、墓地、幻日”等死亡的象征如影随形,挥之不去,而“菩提树、鲜花、绿草”等形象则完全失去了存在的基础,只能出现在梦中。最终,“流浪者”通过死亡到达天堂,得到永恒幸福和安宁的奢望也被打碎。而当这种愿望也无法实现时,“流浪”就丧失了其出发的根据,“流浪者”也丧失了其存在的基础,“流浪”的主题最终随着作曲家的离世戛然而止。

从十八岁开始,在十三年的时光里,流浪者形象及相关音乐素材一直在作曲家的笔下得以保留和发展。伴随着这一形象产生和发展,流浪者从一个对甜蜜的安宁充满渴望的青年人逐渐转变为一位悲伤、无望的陌生人,进而在生与死的挣扎中预感到了自己的归宿——死亡。而当“死亡”这一永恒的归宿也最终幻灭时,这种“万念俱灰,欲死不能”只能使流浪者陷入绝望和麻木之中。流浪者从充满希望启程,经过无数的梦想和追求,最终消解了自身存在的意义,陷入了一种对生命彻底绝望的、听天由命的处境。通过这一典型艺术形象,作曲家完成了他对艺术、对生命的探索和领悟。