21世纪后中国父亲角色与职能演进

——基于2000-2017年《中国教育报》中关于父亲参与亲子教育的报道

黄枫岚

(华东师范大学 社会发展学院,上海 200241)

2017年12月26日,由平安人寿联合南方周末、零点有数、微博母婴等机构共同发布了《2017年中国家庭亲子陪伴白皮书》,报告显示,现下中国家庭亲子陪伴中存在着:越重视亲子陪伴的家庭越缺乏陪伴时间,家长关心孩子身心健康却在陪伴中忽视质量、流于形式,父亲陪伴相对缺失等主要问题,父亲在家庭之中对孩子陪伴的数量和质量逐渐被社会关注。

随着“独生子女”政策的贯彻和实施,家庭中单一孩子的重要性凸显,对其的抚养和培育也被视作家中的头等大事。然而,在现代家庭的教育中,抚养照顾子女的责任较多地落到了母亲的身上,由于传统文化、社会建构等因素影响,父亲常常成了家庭教育和亲子陪伴中的“隐形人”,“丧偶式”育儿问题迭起。[1]因此,由于父亲缺位而导致儿童成长出现缺陷的现象,引发人们重新审视父亲角色的呈现和父职的职权范围,呼唤父亲“回归家庭”、陪伴儿童的舆论浪潮席卷而来。

2013年10月,一档户外亲子综艺节目《爸爸去哪儿》的热播,引起社会媒体关于“爸爸缺位”的家庭教育共鸣,观众以此为镜,发现为孩子提供金钱保障的“物质爸爸”是普遍现象,关注心灵交流的“精神爸爸”寥寥可数,在传统性别角色“男主外,女主内”观念的影响下,父亲参与家庭教育的苍白无力与集体无意识成为热议话题。[2]国家与社会开始关注父职范围与父亲“回归家庭”的优势,如对于儿童早期心理发展、社会技能、社会性别建构及依恋关系产生重大影响[3]。

因此,本研究试图从社会建构的角度,通过梳理2000年到2017年的官方媒体《中国教育报》上有关家庭教育、亲子陪伴方面的报道,在特定的时间维度之下,研究官方主流媒体对于父职参与的舆论导向和建构及其对父亲角色与职能的认知产生的重要影响,以及亲子培养中父母双方职能在官方主流媒体报道中的变化趋势,关注官方舆论报道中,建构父职参与重要性与社会性因素之间的相关关系。

一、研究对象选取方法

(一)分析单位

本研究选取的分析单位为2000年到2017年官方媒体《中国教育报》中有关家庭教育、亲子陪伴方面表现父亲角色与职权范围的相关报道。

(二)新闻抽样

《中国教育报》作为中华人民共和国教育部直属的新闻出版机构,是国内惟一一份国家级的,面向全国教育界的教育日报,是迄今为止中国最具权威和最有影响力的教育新闻媒体,具有广泛的阅读群体和影响力。因此,通过对《中国教育报》中涉及家庭教育相关报道的分析,解析儿童成长与父职参与的内在联系对于认识我国当前呼唤父亲“回归家庭”的社会建构路径具有深刻的意义。本研究选取的样本均来自于中国知网的《中国教育报》电子资源库。

初次关键词筛选共得到1062条新闻记录。其中存在大量不符合本研究范畴的新闻,一方面多数新闻缺乏对父亲角色的鲜明描述,含糊不清、不易辨别,另一方面新闻可能存在对相关非本研究范畴领域的报道,因此笔者将此类新闻报道排除在分析范围之外,对初次筛选的新闻进行二次删选。最后实际共得到符合要求的新闻总数为240篇,作为本次内容分析的最终样本。

(三)操作化编码

在二次筛选之后,笔者将新闻报道分为议程设置、角色形象和态度倾向三个维度,通过对报道版面、报道时间、新闻类型、家庭类型等16个变量的测量,将新闻报道纳入设定的分析框架,从而对“父亲角色与形象”进行话语分析,测量其形象的具体表现和变迁过程。

在完成2000-2017年《中国教育报》的相关数据库建立之后,本研究利用SPSS统计分析软件包对数据进行描述,将21世纪后中国父亲角色及职能演进加以可视化。

二、“父亲”:日渐热议的家庭教育话题

(一)报道频数分析

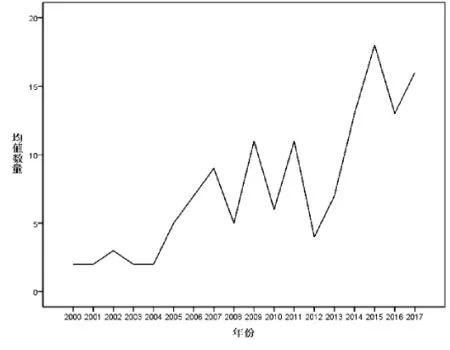

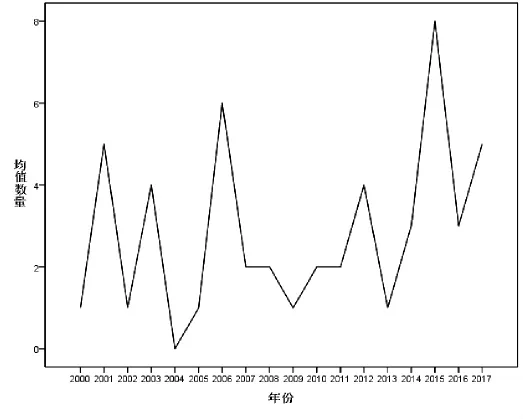

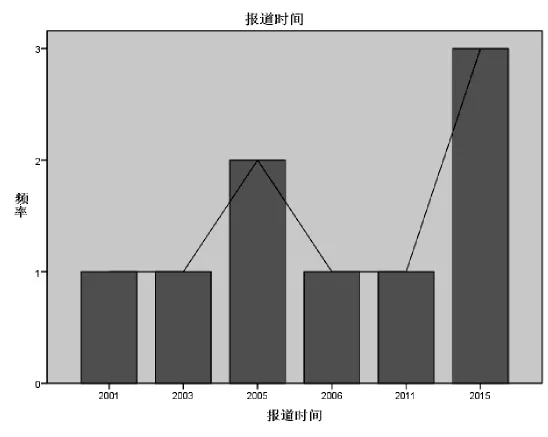

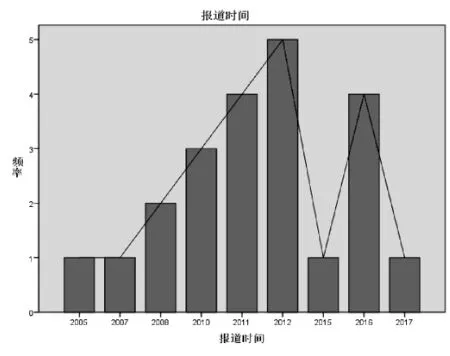

《中国教育报》从2000-2017年间各年份的新闻中皆存在与父亲角色有关的相关新闻,笔者从中国知网中的《中国教育报》电子资源库中发现,无论是“父亲”还是“爸爸”,带有此类关键词的相关报道频数总体在不断增长(见图1和图2)。

图1 带有“父亲”关键词的相关新闻Fig.1 Newsrelated to the keyword“Father”

图2 带有“爸爸”关键词的相关新闻Fig.2 Newsrelated to the keyword“Dad”

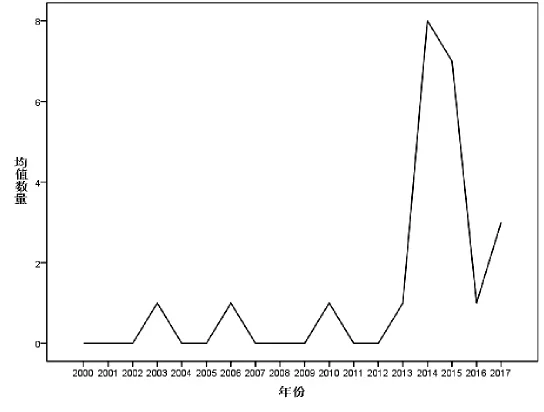

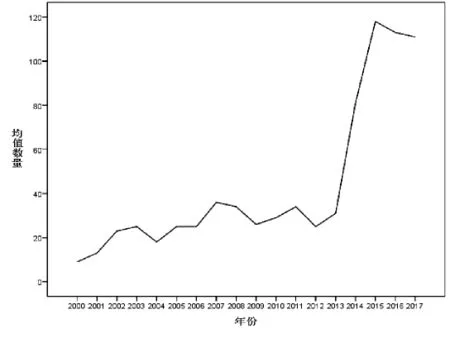

带有“父亲”关键词的相关新闻与2000-2017年间不断增长,2015年的时候达到17年间最高峰,而带有“爸爸”关键词的文章前十年涨幅并不明显,直到2013年之后相关新闻的数量突然猛增,数量急剧,而后存在明显的下降后重新上升的趋势,涨幅显著。为了形成对比参者,笔者还收集了带有“父母”和“母亲”关键词的相关报道频数,具体的变化趋势见图3和图4:

图3 带有“父母”关键词的相关新闻Fig.3 Related newswith“parents”keywords

图4 带有“母亲”关键词的相关新闻Fig.4 Related newswith“mother”keywords

可以发现,带有“父母”关键词的相关新闻,基本也呈现波动上涨趋势,且在2013年之后斜率陡增,增长数量发生了显著变化,而带有“母亲”关键词的相关新闻则数年来数量变化较小,总体增长趋势不显著但总量较多。此外,随着时间的推移,标题中带有“父亲”和“爸爸”的相关新闻报道越来越单独强调父亲参与家庭教育的重要性,如《父亲不能缺位》、《父亲要撑起家庭教育“半边天”》等等,官方媒体对于父亲参与亲子抚养的肯定态度越发清晰明确。

(二)报道版面分析

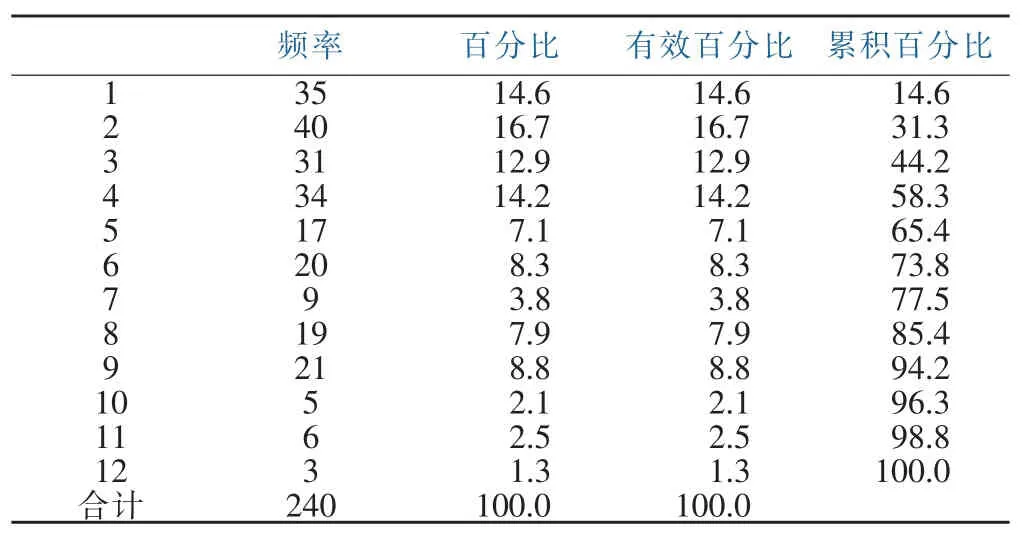

新闻报道的版面位置可以明显的观察出该新闻的重要性,本研究对二次筛选的新闻报道进行整理分析,以探究此类相关新闻的重要程度。《中国教育报》2000年到2017年的新闻版面每周一至周五对开8版,周六、周日对开4版,在内容较多时,会扩增至12版,其中包括教育要闻版、教育新闻版等等刊面,其中版面越靠前新闻的重要性越强,越容易被读者看到,社会价值也越高。2000-2017年《中国教育报》中带有相关父亲角色的新闻版面分布大致如表1所示:

表1 《中国教育报》中关于父亲参与家庭教育的报道版面占比Tab.1 The proportion of coverage of the report on father's participation in family education in China Education News

根据表1,可以发现与父亲角色相关的新闻报道在1-4版面占据了大量的篇幅,在总体比例中占据58.3%。可见此类与父亲形象相关的新闻被置以较高的地位,所占据篇幅显著容易被读者看到,也进一步代表了该类新闻在官方媒体中所具有的显著的重要性。为了形成各个年份间不同的版面设置对比情况,本研究对所收集到的文本数据按照年份进行拆分,分析各年份各版面所占据的百分比情况。

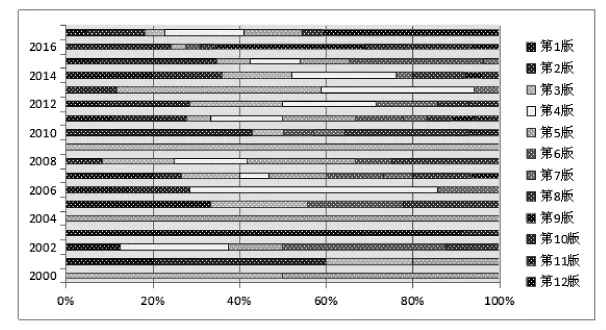

图5 《中国教育报》中相关新闻各年份所占据的报道版面Fig.5 The coverage of the relevant news in the China Education News in each year

图5是2000-2017年《中国教育报》中相关新闻各年份所占据的新闻版面占比情况,颜色越接近砖红色表示报道版面越靠前,颜色越接近黑色表示报道版面越靠后。在笔者对《中国教育报》中相关新闻报道的版面进行统计后,发现《中国教育报》对相关父亲参与家庭教育的研究呈现版面位置向后移动、版面报道逐渐扩散、版面数量缓慢增多的趋势。然而,尽管相关的研究报道在报纸中所占据的版面分量越来越多并逐步扩散,但仍然较为集中于重要版面部分,10、11、12等较为靠后且不容易引起注意的版面刊登此类新闻较少,涨幅并不明显。

三、官方话语下的家庭教育与父亲角色

(一)塑造父亲正面新形象:从传统深沉父爱到平等相互沟通

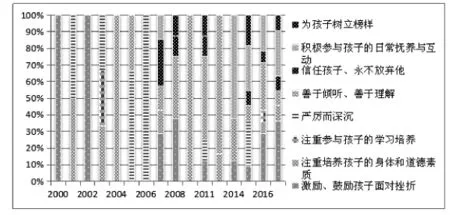

针对2000-2017年《中国教育报》中关于父亲参与家庭教育的相关报道,本研究在初期对文本进行分析和归纳的基础上,将父亲的家庭教育形象分为“激励、鼓励孩子面对挫折”“注重培养孩子的身体和道德素质”“注重参与孩子的学习培养”“严厉而深沉”“善于倾听、善于理解”“信任孩子、永不放弃他”“积极参与孩子的日常抚养与互动”“为孩子树立榜样”及“负面形象”这九种类别。排除父亲的负面形象之后,笔者得到了关于父亲正面形象的年代占比(见图6):

图6 父亲在相关新闻报道中正面形象的分布百分比图Fig.6 Percentage distribution of positive image of father in relevant news reports

在相关父亲参与家庭教育的报道中,随着年代的不同,父亲的正面形象会发生相对应的改变。在2007年之前,父亲“严厉而深沉”的深邃父爱形象是媒体所塑造的正面父亲形象之一,父爱倾向于“缄默”“深沉”,然而自2007年之后,父亲“善于倾听、善于理解”“信任孩子”和“参与日常照顾”的正面形象比例大幅度提高,官方媒体开始刻意形塑一个“温文尔雅”“耐心”“理解”的父亲形象,父亲开始倾向全方位参与孩子的日常照顾,从物质到情感。

笔者单列出了父亲“深沉而严肃”形象的年代分布条形图和“善于倾听、善于理解”孩子的年代分布条形图,具体的变化如下:

图7 “深沉而严肃”形象年代分布条形图Fig.7"Deep and serious"image distribution bar chart

图8 “善于理解、善于倾听”形象年代分布图Fig.8"Good understanding,good at listening"image age distribution map

通过图7、8可以较为明显的看出,传统的深沉父爱和孩子榜样尽管仍然存在且仍有些许涨幅,但显然增幅速度比不上倾听孩子、尊重孩子、鼓励孩子的优秀父亲形象来的快,比起朱自清《背影》中传统的深沉而寡言、父爱如山的父亲形象,21世纪后的家庭教育中逐渐更加提倡一种平等交流、友好沟通的父亲形象和亲子关系,父亲的正面形象更趋向于情感性接触,开始越来越接近原有媒介对母亲建构的情感性工作,呈现去性别化趋势。

(二)当代父职参与的现实描述:以课业辅导为主,家庭亲子互动为辅

当代父职参与家庭教育与家校合作之间存在密不可分的关系,学校活动时常也需要家长的投入和参与。笔者根据经验和前人研究,将父亲参与家庭教育的主要活动分为“日常照顾”“参与学业”“外出游玩”“参观展览等文体活动”“家庭内亲子活动”等五类,在排除不参与及参与项目不明确的选项之后,父亲主要参与的家庭活动内容如表2所示:

表2 相关报道中父亲参与教养的主要活动Tab.2 Mainactivitiesoffathersinvolved inparentinginrelated reports

与近20年来国外相关父职经验研究结果不太相同的是,国外学者认为,尽管当下父亲参与教养孩子的时间略有上升,较多都处于亲子游戏阶段,没有深入日常照顾;但根据表2我们发现,由于中国传统观念和婚姻体制的影响,家庭中父亲的学历和见识一般要高于母亲,再加上国内人口众多,读书成了儿童实现阶级上升或维持阶级的主要途径,所以中国的家庭尤为重视儿童学校教育和学业成绩。有父亲就在新闻报道中写到:

“至于学业,我认为孩子只有不害怕失败、不被催促得心慌,才能专注地投入尝试和感知。当孩子能从努力的过程中品尝到充实的快乐,能从进步和成功中享受成就感时,你想阻止他学习都难。如果不能进入这种状态,学业成功就像河对岸的树,虽然树上的果子谁都知道好吃,可是一旦孩子认定了自己游不过去,他就会轻易放弃。”

父亲因为普遍在家庭中具有更高的学识水平,而主要参与为儿童辅导功课的教育活动,关注孩子的学习情况,而亲子活动、外出游玩等家庭互动的教养参与也仍然存在,但总体占比没有辅导来的高,只作为更具补充性的父职抚养与家庭教育活动内容。

(三)丧偶式育儿:父亲普遍缺位的负面形象

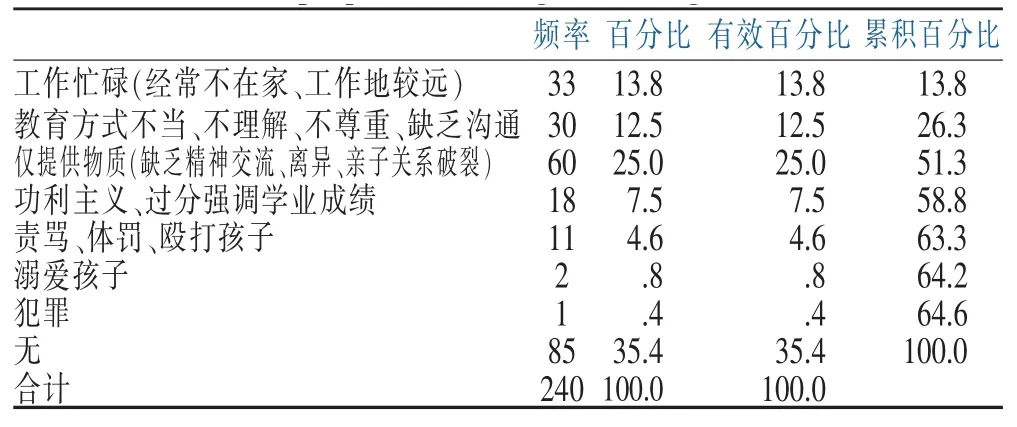

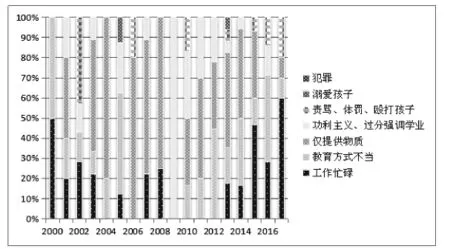

根据笔者对2000-2017年《中国教育报》相关新闻报道的分析发现,父亲的负面形象在官方媒体的塑造中占据了约61.25%的比例,超过半数。因此,本研究在文本归纳的同时,尝试对父亲产生负面形象的具体方面进行归纳总结,具体将父亲的负面形象编码为:“经常不在家(工作忙碌、工作地较远)”“教育方式不当、不理解、不尊重、缺乏沟通”“仅提供物质(可能存在缺乏精神交流、离异、亲子关系破裂等情况)”“功利主义、过分强调学业成绩”“责骂、体罚、殴打孩子”“溺爱孩子”“产生犯罪”等七个类别,提出的父亲形象的负面结果如表3所示:

表3 父亲各类负面形象占比情况Tab.3 The proportion of negative images of fathers

根据统计数据可以看出,在相关报道父亲的负面形象中“仅提供物质形象(不愿意参与亲子抚养)”占据了38.71%,工作忙碌(无法参与亲子抚养)占据了21.29%,两项相加比例大大多于其他各项,可见父亲在家庭中缺位的现象仍然较为普遍与严峻,成为产生父亲形象呈现负面的主要原因。为了探究21世纪后各个年代父亲的负面形象有没有发生改变,笔者将年代数据可视化,做了相关报道中父亲负面形象的年代占比图(见图9),发现21世纪后父亲负面形象中仍然是家庭教育缺位问题明显,偶尔出现“过分强调学业”和“溺爱孩子”等新问题,但这两项总体的占比并不高,无法成为主要问题。

图9 相关报道中父亲负面形象的年代占比图Fig.9 The proportion of the negative image of the father in the relevant report

此外,提及父亲家庭缺位新闻随着2013年《爸爸去哪儿》节目的热播,越来越多强调父亲需要“回归家庭”,加入育儿工作的新闻报道迅速上涨,相关报道的斜率迅速上升。媒体呼吁父亲“回归家庭”,实现父亲的家庭教育功能,而并不只是一位的供养儿童,甚至反对母亲过度包办儿童教育,提出“父亲别缺位,母亲别越位,父母别错位”的观点。

四、官方媒体中父亲角色与父亲形象的归因

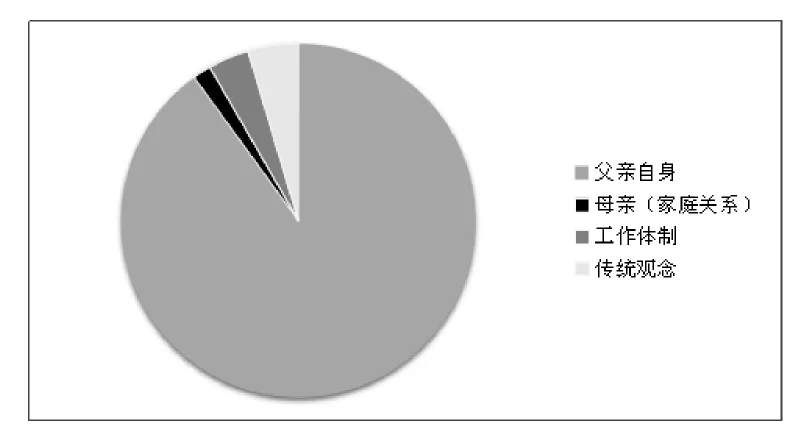

本研究将父亲可能产生正面或负面的形象进行归因,划分“父亲自身”“母亲或家庭关系”“工作体制”“传统观念”“政治原因”“媒体”或其他,并进行统计归纳(见图10),发现《中国教育报》中大篇幅对于父亲正面或负面形象的归因都来自于父亲个人,即父亲的自主观念。认为形象产生的最直接的原因可能是源自于父亲家庭教养的意识不足,从而导致父亲缺位现象的发生。

图10 《中国教育报》中关于父亲形象的主要归因Fig.10 The main attribution of the image of the father in the China Education News

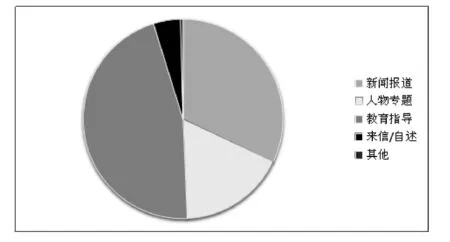

在相关的新闻报道中,有92.9%的新闻都对父亲参与儿童抚养给予了肯定的态度,加上媒体倾向于将父亲缺位的症结归因于个人,致使21世纪后的《中国教育报》刊登的相关新闻更多地是从从给予家庭育儿经验,教育父亲和母亲的基础上出发论述,43.33%的新闻是对读者进行家庭教育经验分享以及相关的新闻报道,输送优秀父亲的“标准形象”,引导父亲完成、母亲辅助而自发形塑一个官方认可、社会赞许的“好爸爸”(见图 11)。

图11 《中国教育报》中相关新闻的类型Fig.11 Types of related news in China Education News

五、总结与讨论

在2000-2017年的《中国教育报》中,父亲的角色和形象有61.25%是处于负面的、消极的状态的,“不愿意参与亲子抚养”和“无法参与亲子抚养”的父亲占据了其负面形象的60%,成为了父亲负面形象的主要构成部分;同时《中国教育报》塑造的父亲正面形象正在从传统深沉父爱转向共构平等沟通的亲密亲子关系转变,父职逐渐成为一项情绪工作和专业工作,父亲也需要密切注意孩子的心理健康和情绪稳定,孩子能够吃足饭饱已不是家庭教育的意义,幸福而有进步的生活才是父亲抚养的终极目标。

此外,21世纪以来,对于父亲参与家庭教育的新闻议程设置与父职范围也发生了显著变化,与先前父亲性别分化的育儿工作较为不同,21世纪后的官方媒体越发强调父母共同育儿,并强调父亲参与育儿的重要性和积极意义,不管是“父亲”、“爸爸”还是“父母”的相关新闻报道数量都显著提升。这种变化意味着育儿越来越开始成为父亲重要的职责之一,父亲成为家庭教育的重要参与者之一,具有共同参与亲子陪伴、亲子抚养的义务。

这种理想化的父亲角色与改革开放以来的性别意识形态变化有着密切关系,共同建构了当前家庭教育中的父职角色理想。90年代之后,为了满足性别分化的劳动市场的需求,杂志再现建构了一种高素质的母亲形象,提倡“改造母亲”,素质话语、传统文化对母爱的赞颂以及科学育儿知识中对母亲作用的界定,多种话语都被用来“改造母亲”,媒体认为在家庭教育中要提升母亲素质才能有利于孩子的成长。[4]进入21世纪以来,后女性主义话语开始批评儿童心理学理论,呼吁父职对养育儿童的义务,提出父亲“回归家庭”,参与家庭教育。然而,建构母亲角色重要性的媒体话语仍然没有消逝,但同时也在不断地参与建构父亲角色重要性和新父职范围,于是官方媒体再现的亲职角色是兼顾工作与家庭的双职工父母形象,提倡“父母共同育儿”,呈现一种去性别化的家庭育儿,凸显了育儿过程中父母共同参与的重要性。

“父母共同育儿”观念也与中国家庭个体化与家庭类型核心化存在着密切关系。在当代中国,我们讨论育儿爸爸的问题时,更多的是讨论在快速发展的中国现代都市生活里,处于职业黄金期的中年或“前中年”爸爸们,如何处理事业和家庭之间的关系,他们对于自己在育儿这件事的投入是否觉得满意,也是否和他们的家庭成员达成了默契的合作关系。2000-2017年《中国教育报》中的家庭类型有84.5%的比例皆为核心家庭,夫妻双方与未婚子女构成的家庭成为当代中国普遍的家庭模式,家庭趋向小规模化。2015年《中国家庭发展报告》显示,当今家庭规模呈现小型化,二人家庭、三人家庭是主体,由两代人组成的核心家庭占六成以上,户均人数由5.3人降至3.02人,年轻夫妻越来越倾向于脱离父母居住。

年轻夫妻独自抚养儿童长大的情况增多,随着观念的更新,他们逐渐选择摆脱老人帮忙照顾孩子的传统儿童抚养方式,主张建立新型亲子关系,通过家庭互动和沟通来增加亲密度,促进儿童成长,然而,在传统中国家庭中,家务劳动和家庭教育对于母亲有特殊的期待,社会规训母亲成为家庭的牺牲者与奉献着,而爸爸则更倾向于外出工作,对于孩子来说甚至是“熟悉的陌生人”。但随着市场化和现代化的发展,双职工家庭的数量明显增长,父母在挣取家庭生活供养费方面趋于相对平等的状态,由于脱离了家长老人的帮衬,年轻父母更倾向于平分家庭劳动(尽管可能没有实现),共同养育儿童。美国皮尤研究中心2015年的研究表明,美国爸爸尽管在带娃时间仍然比不上妈妈,但2015年美国爸爸每周做家务的时间从1965的4小时增加到9小时,而妈妈的这个数字则从32小时下降到18小时,双方趋于平衡一些。

然而,《中国教育报》传递的更多是中下产阶级的育儿方式,社会底层的父母处于生活压力难以效仿,他们的家庭模式传统,仍然维持着“男主外,女主内”的家庭教养方式,父母分工明确。21世纪以来,官方媒体形塑的理想父亲角色在照顾家庭和育儿的同时,原有的供养家庭的身份并没有被否认,父亲仍然需要在物质提供方面努力供给。当代理想型的父亲形象建构和父职范围不仅可能引发社会底层的家庭矛盾,也有可能对本就负担很重的父亲形成压迫,产生精神压力和物质压力。此外,媒体倾向于将这样的社会困境归因于个人主观意志,忽略阶层和社会公正,因而中国整体父亲的生活处境着实艰难,压力与日俱增。