明代中后期山东婚丧礼俗管窥

李俞霏 梁惠娥

《礼记·曲礼》曰“君子行礼,不求变俗”,强调行礼必须依俗。儒家文化以“人”为中心展开,以婚、丧为主要构架的人生礼仪在人生重要节点上将个体生命加以社会化的规范和阶段性标识。人们通过立身而齐家,通过生者与往者的情感沟通以及个人对于社会的担当等不同的礼仪形式指点人生方向。明代婚丧礼俗在政治、经济、文化的共同作用下,沿袭、发展与演变。作为一种重要的文化现象和一个时代的社会群体行为,婚丧礼俗整合了社会的礼仪习尚与世风民俗,在施行过程中不断融入新的地域习俗,礼与俗彼此交替吸收,互相融合,不断发展,体现出社会的道德规范、社会等级差异和人们的精神品质。作为地域社会发展和文明进步的标志,它恰似一面时代的镜子,折射出世间百态和陈习市俗。

明代社会,处于中国封建社会末期,“弃农就贾”“弃儒就贾”的商业化浪潮导致传统农业社会的儒家伦理日益受到商业社会的冲击,社会风气呈现出新的历史转向。明初,政府积极复兴生产力,在思想上承袭并尊崇程朱理学,以自然法原理为基础,为政治统治提供坚实的理论依据。在这一背景下,人们耕稼、纺织,社会安定,统治稳固。中后期开始,随着商品经济的发展,社会流动的增长,商业化与世俗化的相互影响,等级、礼法制度遭到破坏,社会发展随即失掉其稳定性,统治秩序面临危机,程朱理学日渐丧失其原有的威力,陷入了僵化与保守的境地。新的社会因素引起阶级结构、思想意识、生活习俗等方面的变化,社会呈现出新旧交织、纷繁复杂的历史画面。这些新的改变使得明代中后期成为中国古代向近代转型的起点,创造出新的社会文明,谱写出封建历史辉煌的篇章。山东作为中国的腹里和孔孟之乡,在明代经历了从荒僻到繁荣的社会变迁。明初,山东发展解除了桎梏,使得传统农业得到较快开发。明中期开始,运河的浚通推动了鲁西平原商品经济的率先发展。由于山东地处首都北京和经济发达的江浙之间,无论陆路交通还是水路交通都十分便捷,南北各地官绅、仕人、商贾等大量流动人口往来于山东,加快了当地手工业和商业的发展。[注]许檀:《明清时期山东经济的发展》,《中国经济史研究》1995年第3期。省会济南与运河沿岸的济宁、东平、临清、聊城、德州等都成为比较繁荣的城市。明代山东在社会经济的发展上虽逊于江南,却远胜于西北,属于经济发达地区。山东各城镇中出现了包括商人、手工业者组成的市民阶层,并开始登上历史舞台。经济的繁荣和思想的转变,导致世风大变,人心不古。新的社会群体形成、习俗风尚与价值观念变化,加速了社会的转型。在民风习俗方面,明代中后期的山东出现了有悖于区域传统风俗的裂变和别具一格的礼俗变迁。

有关明代中后期婚丧礼俗的研究,目前主要有两种途径。一种是礼学研究的途径,即通过文献与史料梳理,解读婚礼、丧礼在明代的独特性和复杂性。[注]比如彭林:《中国古代礼仪文明》,中华书局,2004年,第115-117页;陈戍国:《中国礼制史元明清卷》,湖南教育出版社,2011年,第108页;胡新生:《周代的礼制》,商务印书馆,2016年,第70页,等等。该方法从文献到史料进行了理论阐发,但缺少对地域婚丧礼俗社会性、地域性的研究。另一种是民俗研究的途径,从明代中后期婚丧礼的特征及流变,对礼仪与习俗进行对照研究,涉及到社会发展、礼俗沿革等,囊括了地域婚丧礼俗中的服饰、饮食、轿撵等。[注]如陈宝良:《中国风俗通史·明代卷》,上海文艺出版社,2005年,第649-671页;王云:《明代山东运河区域社会变迁》,人民出版社,2006年,第304-311页;安作璋等:《山东通史·明清卷》,人民出版社,第413页,等等。这种方法对于明代中后期婚丧礼俗文化的研究提供了参考依据,但针对山东地域婚丧礼俗研究的独特性、整合性仍需继续深入。鉴于此,本文以婚丧礼俗为切入点,通过对明代中后期山东礼俗的特征分析,管中窥豹,以期为明代婚丧礼俗的地域性研究提供新的范式。

一、革故鼎新的婚礼

(一)婚嫁论财普遍

婚姻的缔结是人生中的重要事件,也是维系宗法制度的重要环节。在重伦理的中国社会,通过婚姻形成的夫妻关系历来被视为人伦之本。明代中后期,山东民间不仅简化了明初婚礼的程序,改变了婚姻论财是“夷虏之道”的观念,而且形成了聘礼、妆奁奢华的风气。

明代有关婚礼的规定大体沿袭宋代,由纳采、问名、纳吉、纳征、请期和亲迎六项仪式构成,俗称“六礼”。只有六礼齐备,婚姻关系才能够成立。明中期开始,山东各地便极少有完全遵守六礼程序的情况,多是在其基础上有所更改取舍,从简行之。例如,东阿县“婚礼先以媒妁传言,次通婚书。不论财,与归前馈送奁。男家行催妆礼,至期,婿备仪仗、肩舆、鼓乐,张灯往妇家亲迎”[注]程玉海:《聊城通史·古代卷》,中华书局,2005年,第462页。。随着商业经济的发展,思想观念的改变,婚嫁在传宗接代的基础上又掺入了交易的成分。聘礼在明初本为象征性礼物的雁或鹅等,到明代中后期则变得愈发丰厚,愈发务实。普通人家也是竭尽资材,“以华靡相高”已经成为普遍的社会风气。农家子弟为娶亲,置办的陈设物品甚比士大夫,女子的妆奁嫁资也以奢丰为荣。婚姻成为经济的联盟,生意的筹码。据史料记载,在聘礼和婚宴方面明代山东较为奢侈,论财已成为一种时尚。婚姻商品化也严重影响到女子嫁妆的置备,由于女子没有继承财产的权利,嫁妆作为其仅有的财产,是娘家的面子,是女方在婆家确立地位的筹码。丰厚的妆奁,既体现娘家的富足,也可使女子风风光光地出嫁。媒氏也常常因为女家妆奁丰厚加以赞美,奢嫁已成当时的一种风气。东昌府博平县,成化(1465-1487)以前民风“犹淳且厚”,嘉靖(1522-1566)以后,则“流风愈下,惯习骄吝,互尚荒佚,以欢宴放饮为豁达,以珍味艳色为盛礼”[注]胡朴安:《中华全国风俗志·上篇·山东》,上海文艺出版社,2011年,第29页。。《滕县志》记载:“男子冠巾丝履,妇女珠翠金宝,绮榖锦绣罗纨。”[注](明)于慎行:《(万历)兖州府志》,齐鲁书社,1985年,第56页。由于明代中后期山东的丝纺织品发展迅速,在济南、登州、青州、兖州等府,出现了许多从事纺织业的手工工场及特色丝绸,丝绸业开发出琳琅满目的新品种,因纺织技术精美而享誉全国。因此,在山东婚嫁的妆奁中多有出现丝缎、妆花织物。妆花,原本属于云锦中的极品,多见于宫廷,是尊贵的体现。一件妆花织物,花纹配色可多达十几种乃至二三十种颜色,寸金寸锦,一段妆花面料价值几十两金子,奢侈程度可见一斑。明代后期诞生于山东临清的著名小说《金瓶梅》,对市井人物的服饰描写十分细腻,透过这些描写,我们能够更加深刻、具体地了解山东民间风尚习俗。该书对聘礼多有详细的描述:“四季衣服,妆花袍儿,插不下手,也有四五只箱子。”[注](明)兰陵笑笑生:《新刻绣像批评金瓶梅》,三联书店(香港)有限公司,1990年,第243页。《续金瓶梅》中记载:“一个泥金皮匣里又是一对小镊丝竹箱,盛着金环一对、金掠细巧金花鬓钗的、手镯每样两对,十分齐整。打开大绒包,是一套织金缎红袍儿,遍地锦蓝绸裙子,做的现成的,又是一对缓、两匹绢、八个红绿布,使他自己做那底衣被褥,十分体面。”[注](清)丁耀亢:《续金瓶梅》,齐鲁书社,1988年,第297页。“上穿翠蓝麒麟补子妆花纱衫,大红妆花宽栏;头上珠翠堆盈,凤钗半卸”[注](明)兰陵笑笑生:《新刻绣像批评金瓶梅》,三联书店(香港)有限公司,1990年,第245页。。聘礼的丰厚程度,可以反映出当时奢华的婚嫁风气。明中期以来,婚姻论财已成为普遍现象。嘉靖八年(1529),明世宗针对民间婚嫁求财的现象颁布法令,规定:“止仿家礼纳采、纳币、亲迎等礼行之,所有仪物,俱毋过求。”[注](清)张廷玉:《明史》卷五十五,中华书局,2016年,第1492页。法令虽颁布,收效却甚微。作为社会层面的问题,风俗起源于人心的变动,而人心的变动则会带来社会的变动。婚姻关系的缔结,由明初山东的朴厚俭约到明中后期论财、奢嫁之风盛行,民间传统的婚姻观念及民务耕读的恬淡景象受到前所未有的冲击,引发了广泛而深入的礼俗变革。奢嫁风气的蔓延,尤其是嫁妆的奢侈消费现象在山东方志中被记录下来,从一个侧面反映出这种情况在山东普遍存在。

(二)婚服越礼逾制

明成化(1465-1487)年间开始,山东经济日渐繁荣,社会秩序稳定,人们对鲜衣美食的热情分外高涨,服饰华美、僭越礼制的现象随处可见。江南地区得风气之先,成为服饰变迁的发源地。运河的贯通使得山东与江南联系密切,时尚的丝绸、华贵的面料也迅速流行到山东,庶民婚服突破禁令、僭服无度的现象也成为时代的潮流。

明代的“摄盛”制度允许婚嫁时平民穿着九品命妇之服。因此明代平民与贵族的女性婚服样式基本相同,均为真红大袖衣、霞披、红罗长裙、红褙子,头戴凤冠。命妇和贵族的凤冠是由珠翟、牡丹或珠月桂开头、珠半开、翠云、翠牡丹叶、翟簪、珠结、宝钿花等组成。民间的凤冠霞帔虽然形状酷似上层社会的凤冠霞帔,但材质却有着天壤之别。在明代中后期,竞奢炫富已形成相当强劲的势头,不仅在上层社会的达官贵人中流行,而且也被下层社会中的商人等富裕之家所效仿。商人嫁娶时的凤冠力求与命妇同等,甚至更加奢华,可谓珠翠满头。如《汶上县志》记载:“宫室服饰什器之类,即品官所不敢备着,富民又惟意所示,不问宪典矣。”[注](清)陈梦雷:《古今图书集成》二百三十卷《兖州府部》,中华书局,1988年,第9834页。又如《金瓶梅》第十回中写道:“李瓶儿随身带着一百颗西洋大珠,一对二两重的鸦青宝石嫁入西门家,六十锭元宝,共计三千两……月色之下,恍若仙娥,遍地金比甲头上珠翠堆满,粉面朱唇。”[注](明)兰陵笑笑生:《新刻绣像批评金瓶梅》,三联书店(香港)有限公司,1990年,第125页。根据《食货金瓶梅》中一两银子约合现金两百元人民币进行换算[注]候会:《食货金瓶梅》,广西师范大学出版社,2007年,第34页。,李瓶儿相当于带着六十万现金出嫁。以珠子为例,珠子在晚明属于价格高昂的奢侈品,而且数量稀少,从《中国明朝档案总汇》万历四年至六年(1576-1578)的三关马市交易部分货物抽银数可以看出,珠子的价格高出绢或貂皮十倍或二十倍之多,价格甚比黄金(参见表1)。此外,明朝明令禁止庶民在服饰上使用金色,但在《金瓶梅》中,类似的描写比比皆是,可见僭越之举习以为常。

表1 万历四年至六年三关马市交易部分货物抽银数[注]参见中国第一历史档案馆、辽宁省档案馆:《中国明朝档案总汇》第100册,广西师范大学出版社,2001年,第102页。

可见,晚明时期山东女子出嫁时以佩戴价格昂贵的织锦和珠子以示富足,炫富的意味不言而喻。明初服制中等级分明、重农抑商的精神在婚服中得到全面的体现,且恪守崇俭抑奢的原则少有僭越。明代中后期山东庶民的婚服,男子服锦绮、女子饰金珠,都已不再遵循明初的婚服规范。庶民当中,诸如富商之类被视为末业的社会阶层,因为经济实力的提升,在婚礼之时,已经不只是以穿着华丽、奢侈为满足,而且还要模仿官员、命妇的服饰,以致出现衣冠相杂,无分贵贱的局面。这种僭越,说明婚服所彰显的已不仅仅是政治地位高低、身份贵贱,更是经济实力的象征。有钱财的社会阶层利用其经济实力,通过对权贵等上流社会的模仿,以期达到自身社会地位的提升。

(三)择婿标准改变

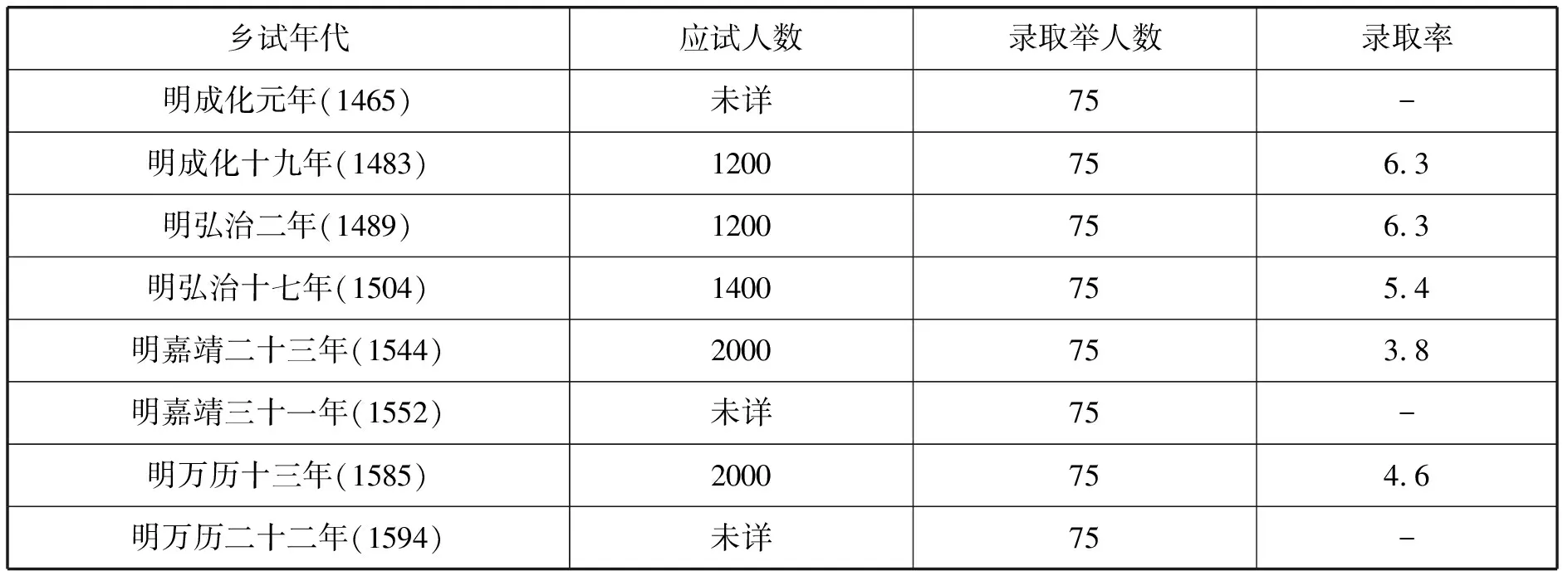

在明代山东,无论仕宦大族还是普通百姓都重视门第观念。人们缔结婚姻看中门当户对,尤为强调社会地位的等级差异,不允许以下僭上或贵贱混淆。这是因为在传统社会中,地位胜于财富。不管一个人或其家族在地方上因土地、财富而享有多大的势力都必须依赖政治力量的保障。取得政治力量保障的途径便是在科举中取得功名。可见,在传统观念中人的地位高于财富。所以,人们在选择女婿时多考虑其仕途前景及社会地位的高低,以至于“榜下择婿”之风盛极一时。例如,明代济宁孙氏家族在选择婚姻对象时便是如此,仕宦门第、朝廷重臣、封疆大吏、知府道台均有涉及。[注]王洪军:《明代济宁孙氏家族文化研究》,中华书局,2013年,第331页。另外,各望族主要的联姻对象也是具有相当文化素养和文化影响力的书香门第,以及一些官员子女。例如,青州府临朐县的冯氏家族是山东的名门世家,在其家族发展过程中,出现过九名进士,还出现了像吏部尚书冯琦、文华殿大学士冯溥这样位极人臣的高官,其家族被称为“海岱世家”,名噪齐鲁。冯氏家族的主要通婚对象是山东著名的望族世家济南府新城王氏家族,两大家族互相通婚,在济南府和青州府影响甚大。[注]张秉国:《临朐冯氏家族文化研究》,中华书局,2013年,第107页。除新城王氏家族这样固定的通婚对象外,冯氏家族还经常与地方名士名宦结为姻亲,像家族始祖冯裕与青州府的八位名士结成了“海岱诗社”,九人结下了深厚的友谊,冯裕遂决定与诗社中的陈经结为儿女亲家;冯裕的儿子冯惟重年纪尚轻便文名远播,清河令蒋公对其很为欣赏,把自己的女儿嫁与他为妻;再如冯琦娶太医院医士姜岚之女为妻,其三个儿子,长子娶南京刑部侍郎王基的孙女为妻,次子娶兵部武选司郎中高桂的女儿为妻,三子娶吏科都给事中钟羽正的女儿为妻。这些婚姻关系的缔结都带有浓郁的政治色彩。到了明中后期,科举仕途渐渐壅塞,山东从成化元年(1465)至万历二十二年(1594),乡试举人的录取率由5%以上降到4%以下(参见表2)。

表2 明代山东乡试录取率略表[注]参见巫仁恕:《晚明的消费社会与士大夫》,中华书局,2008年,第57页。

商品经济的发达,造就了一批资本与财富雄厚的社会群体,即商人阶级,这也是晚明社会结构中发生的较大变化之一。纳捐制度,使得部分人一旦拥有财富,就可通过纳捐的途径获得实缺。于是商人便借助自己的经济实力,取得政治地位和社会地位。由此,商人阶层的社会地位不断提升,士人的社会地位则大不如前,以至于出现“士商相混”的现象。与此同时,明中后期市民文化繁荣,对俗文化有着强烈的需求,世事风尚,鲜衣美食的僭越行为,被市民争相仿效。这种世风的变化源于价值观念的变化,与社会经济发展相始终。传统礼教思想的淡化、商人社会地位的提升、流行时尚与社会的效仿、市民阶层的追捧,这些因素均使得人们改变了往昔判断人物事项的标准,而以求得一家、一族、一门之实惠,翼图个人价值的实现与社会的认可。在这样一种社会背景下,婚姻关系也突破了以往的门第观念。财富在婚姻中占据的位置变得愈发显著,资产的富足成为与各门大姓缔结婚姻的条件之一,门当户对的观念日渐淡化,这点在经济繁荣的运河沿岸地区尤其突出。当时“男计奁资,女索聘财,于是礼书竟同文契,亵甚矣”[注](清)龚炜:《巢林笔谈》,中华书局,1981年,第56页。。社会进入了一个普遍以求利为风尚的时代,财富代表了一种体面。礼法受到冲击,“本抑末”的观念动摇,金钱主义渐盛,晚明已是一个金钱崇拜的时代。婚姻中不同社会阶层之间等级森严的鸿沟、壁垒被打破,折射出的实为社会架构及礼制规范的巨大变迁。

二、不循旧制的丧礼

丧礼是人生仪礼中的最后一个环节,标志着人生旅途的结束,意味着个人最终告别社会。它是人类社会长期存续的风俗现象,是反映地域社会伦理道德、忠孝观念的一面镜子。明代山东对丧葬礼极为重视,从形形色色、差距明显的丧葬中,可以看到明代山东地区人们的生活习惯和精神面貌。

(一)丧礼奢华

从丧的角度看,儒家丧礼是“孝悌”伦理精神的体现,在生活上体现出对待死的“慎终追远”。它强调祭祀时要有恭敬的心态,就像对待死者生前一样;强调哀戚之情的表达,对祭祀时的着装、言语、行为、饮食等均有要求,如:不饮酒、不食肉、不作乐、不嫁娶、不生子等,以回报父母恩德。为构建稳定的社会秩序,明朝初年严格禁止丧礼中的奢华僭越现象。明太祖朱元璋认为,举行丧礼应是为了表达哀戚之情,而非借葬礼之际炫耀财力,于是下诏曰:“古之丧礼,以哀戚为本,治丧之具,称家有无。近代以来,富者奢僭犯分,力不足者称贷财物,夸耀殡送,及有惑于风水,停柩经年,不行安葬。宜令中书省臣集议定制,颁行遵守,违者论罪。”[注](清)张廷玉:《明史》卷六十,中华书局,2016年,第1492页。陈宝良先生在《明代社会生活史》中指出,明代的社会风尚转变,以正德时期为分水岭。正德(1506-1521)之前,社会风尚最大的特征是俭朴、守成、安卑。正德以后,社会生活奢侈、颓靡,趋于享受化、世俗化。[注]陈宝良:《明代社会生活史》,中国社会科学出版社,2004年,第445页。成化年间,丧葬习俗奢靡化的风气已经渐渐蔓延开来,在全国成为普遍现象,江南地区的杭州、苏州、湖州等地表现得尤为突出。随着运河沿线贸易的进行,山东的商品经济得到进一步发展,其运河沿岸民间丧葬与明初相比,亦有很大变化,主要表现为讲求脸面、追逐排场、大肆操办。其中,品官及士绅大户之家,在随葬品、坟墓建造、吊丧、做七等方面有铺张、攀比之举。“闹丧”,原本是办丧事时请来鼓乐、戏班,“扮戏唱词”,意为入土之前不让死者寂寞。此时,却成为表现阔绰、维护面子的重要表现,使得“礼”与“孝”成了装饰。在丧事上,重操办之风更浓。据万历《滕县志》记载:“婚丧家用妓乐,纳彩奁具殡葬之物,以多为美。”[注](清)陈梦雷:《古今图书集成》二百三十卷《兖州府部》,中华书局,1988年,第9831页。明人总论这一现象时说:“今士大夫之家,鲜克由礼,而况于齐民乎?其大者则丧葬嫁娶,有同夷狄。古者哭者不歌,今乃杂以优伶,笙歌饶鼓,当哀反乐,葬者挟妓以相娱,主丧者沉湎以忘返。”[注]王贵田:《德州运河文化》,线装书局,2010年,第314页。翻阅明代山东各地的地方志,此类记载比比皆是。以山东运河沿岸为代表,礼制的约束日渐衰微,贸易带来物质的富足,加之兼收并蓄的开放心态,奢侈、浮华、虚荣的风气在民间复苏,且迅速发展成为具有普遍性的社会风尚。民间丧葬大多循俗,不合古礼,在丧礼中也体现出讲究脸面、追逐排场的世俗倾向。

(二)佛道礼俗渗透

明代山东,丧葬之家一般会聘请僧道作斋,写经造像,目的是为了超度死者,减轻罪恶,往生极乐世界。这一观念,在山东各地丧礼中普遍存在,影响较为深远。在人的生死方面,儒、佛两家的观点明显不同。儒家谓人之生也,形神二者而已。生则神守其形,死则神散,不复知其有形。佛氏之说,谓形由四大偶聚幻而成,神之视形至轻,而无所顾恋,犹行人之视虋庐,暮假朝弃,无有一毫顾恋之心。[注](明)江盈科:《雪涛小说》,上海古籍出版社,2000年,第48页。明代,由于明太祖朱元璋曾经在皇觉寺为僧,对佛教有着别样的情愫,立国之后尊崇佛教,善待僧人,除建文帝对佛道有土地限令和世宗排佛之外,明代诸帝均信仰佛教。明人何白在看过佛教丧礼后做出这样的评述:“顾其坛宇靓洁,旛花庄严,主礼虔,僧仪惟肃。使人油然产生信心、欢喜心、皈依心。而到了深夜,点燃药师灯,缁流举行‘散花’仪式时,环绕灯下。”[注](明)何白:《跋乐洲上除散花疏后》,(清)黄宗羲:《明文海》卷三二四。由此可见,佛教礼仪已渗入传统丧礼之中,并为民间广泛习用。明代中晚期,佛道在山东民间生活中的渗透已达到前所未有的深度。民间的丧葬礼仪均由僧侣参与其中,燃灯诵经,出殡导引,佛道活动贯穿在整个过程中,出现了专门主持丧葬的“山人”、寻找点穴的葬士及闹丧的现象。《古今图书集成》中《登州府志》记载:“丧用僧道。最尤可恨者,优人伴丧。”[注](清)陈梦雷:《古今图书集成》二百三十卷《登州府部》,中华书局,1988年,第10267页。《儒林外史》中记载,范进母亲办丧事时甚是铺张,既请了佛道僧人诵经超度,又有护丧之人无数,前来吊唁的亲朋邻里更加络绎不绝。[注](清)吴敬梓:《儒林外史》,人民文学出版社,2007年,第277页。《醒世姻缘传》第三十六回中,描写了晁老爷与晁夫人的三周年。晁家请了真空寺智虚长老做满孝的道场。各门的亲戚朋友都送了脱服礼,春莺换了色衣,小和尚也穿上红缎子僧鞋。[注](清)西周生:《醒世姻缘传》,岳麓书社,2014年,第326页。概言之,明中后期,佛道已渗透到山东的民间丧礼之中。丧礼做佛事的目的也并非仅仅局限于超度亡灵,更有讲门面、讲排场、相互攀比的意味,显示出丧礼的虚伪性。

(三)厚葬之风盛行

明中叶以后的山东,随着临清、济宁、张秋、聊城、德州等运河沿岸民间经济力量的崛起,庶民的购买力与购买欲已经超越官方原来所规定的消费形式,使得丧葬变得越来越奢华,逐渐形成的厚葬风气打破了身份的限制。同时,王阳明心学的崛起,使人们正视感官享乐,合理化了对物质享乐的需求欲望,不再一味地让生活习俗去适应一成不变的礼仪,对官方订立的身份等级制度产生冲击,以僭越违制的行为来争取社会的认同与个性的存在。在尚奢风气的影响下,社会风俗由俭到奢成为一股不可遏止的潮流,丧葬礼仪出现了前所未有的新变化。据《山东通史·明清卷》记载,山东地区的丧礼一般经过初丧报丧、入殓成服、吊孝、出殡安葬、烧七、烧周年等仪式。[注]安作璋等:《山东通史·明清卷》,人民出版社,第414页。出殡是护送死者脱离阳界,走向阴间的一种仪式,是亲人、朋友与死者的最后一次告别,是丧葬礼俗中最隆重、最受关注的一部分,也是丧礼中显示家庭团结、家族关系的环节。出殡前,要请阴阳先生看风水,定下出殡日期。有钱人家请吹鼓手,确定抬棺人选和司仪人选。出殡的队伍甚是浩荡,前面有开路神、狮、豹、执事,接着是旌旗、挽联、纸活、乐队、像亭、送殡者、丧主和灵柩,在哭声中前行。在明代山东民间,五服内外有“代哭”之礼,又称为“号丧”。其世俗的做法是以妇女“替哭”,以表节哀。是一种本无哀伤之情却强行哭泣的行为。品官富豪多重敛衣,绫罗绸缎、锦衣含珠、棺木厚重、仪式隆重,各地大族有自己的墓地,如孔林便是孔子后代的墓地。下葬前,官宦之家要举行悬棺祀土仪式,放箭压鬼邪。墓地周围不种庄稼,墓前有碑、石香炉等。而贫者虽旧衣衫、薄棺柩、席箔裹尸、三日出殡择土坑埋葬于田间,但依旧不惜花费大量人力、物力,以致倾家荡产。

巨大的经济驱动力,启蒙思想意识的引导,使晚明山东社会崇尚奢侈之风不可阻挡。追求财富、崇尚消费、尊卑失序、违礼越制、标新立异的丧葬新风是一场广泛而深刻的移风易俗的社会变动。社会新风扰乱了封建等级关系和社会秩序。商品经济给社会风气带来的影响不仅是积极的,还有消极的,甚至是陋习。奢侈的丧葬活动中,权贵、富商巨贾挥金如土,奢靡无度;庶民百姓在丧葬中承受着超越本身消费能力的负担。不论贫富,人们都可以透过这种奢侈行为或炫耀性的消费,来展现自己的身份地位,从而使得传统礼俗成为一种社会竞争的场域。

三、结 语

考察明代中后期婚丧礼俗的时代特征是了解一个时代社会生活的重要切入点之一。明代山东的风尚与社会生活息息相关,随着商业化对礼的冲击,人们对礼俗的重新体认与反思表现出适应新的社会现实并切合时代的新的礼俗特征。

首先,明代中期以后,山东人的生活观念及生活实际,显示出与社会安定、礼教控制下的明初社会的差异性。虽然婚礼、丧礼对古礼加以整体继承,但不得不承认在商业化浪潮的冲击下,山东地区传统的伦理道德、行为准则、价值观念、世风民俗等均受到挑战,人们不以僭越违制为愧。社会生活的重点已由男耕女织的“本业”转为追逐以工商为代表的“末业”,加之礼的松懈,人生礼俗呈现出世俗化的特征。

其次,明代的礼仪典章与山东地域的风尚习俗相融合,展现出丰富的地域礼俗文化内蕴。婚礼的奢嫁成风、婚服的华靡相高,葬礼的重敛厚葬、佛道渗透等特点,折射出明代中后期山东婚丧礼俗的发展演变。南北贸易的频繁,带动了商业、手工业、农业的全面发展,多种行业的兴起使得社会环境迅速改变。物质层面的变迁带来文化和地域风俗的变迁。这些变化助长了奢风的蔓延,造成了礼俗的畸变。山东地域旧礼与新俗的冲突互动导致“本抑末”的观念动摇,社会风气亦由节俭变得奢华。

——出土先秦《日书》所见礼俗史料的整理于研究(22BZS012)

——松滋礼俗——毛把烟、砂罐茶