张宗宪的收藏江湖

☉嘉德艺术中心 编著 李昶伟 执笔

虽然张宗宪已记不清那些陈年往事,但是张家的家族谱系却清晰有序。从雕刻名匠张楫如,到古董商张仲英,再到古董界和拍卖界著名收藏家张宗宪,这个家族的历史与文物艺术品有着深厚的渊源。

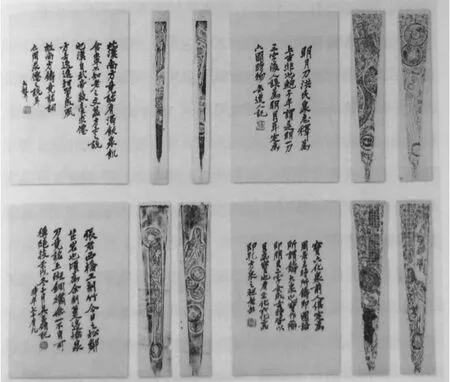

张宗宪祖父张楫如刻扇拓片,旁附吴昌硕题记

少年记忆

张仲英以及他那辈上海古董商,虽然经历时代巨变和大小战乱,但纯粹从古董生意来说,从1928年起还算是经历了大约十年的黄金时期。1928年以前,清末及北洋时期,古玩行的大主顾们是前朝遗老、军阀官僚和洋人,他们大都集中在北京、天津,是琉璃厂和大珠宝玉器行的常客。遗老翰林们喜好青铜器和古玉,军阀官僚们争购古代字画,欧美商人则大量从中国收购出土青铜器和宋代名窑瓷器。

1928年以后,随着政府要员、使馆人员随政府南迁,买古玩的大主顾们也大都从平津搬到上海、南京安家置业。尤其银行界新贵纷纷南下。中国银行、交通银行、花旗银行等国内外大银行都将总部迁到上海,从前京城古玩店里或明或暗的大主顾,比如中国银行行长冯耿光、交通银行行长李馥荪等全都南下了。这些新兴金融资本家财富暴涨,购藏能力已经远超从前的皇族遗老和前朝翰林。他们嗜好收藏,但品位有所变化,对金石、字画兴趣不大,青睐的是宋元明清官窑瓷器。

在江西路、福州路一带,古玩店比肩林立,尤其官窑瓷器买卖集中到了这里。京城的琉璃厂、东四牌楼一带的古玩店主,胆子大且有想法的,争相转向官窑瓷器生意并谋求在上海立足。

琉璃厂有名的大观斋,掌柜赵佩斋有个大徒弟萧书农,1928年自立门户开设了雅文斋,即以鉴定宋代名窑瓷器为主。门店一成立,他就派了精明能干的二掌柜、师弟陈中孚专门跑上海生意。

张宗宪听人说过北方古董商到上海的发财路子:以前上海和江南一带的人,做瓷器不懂永乐和宣德,都误认为是雍正和乾隆的。北方行家一到上海,一天几十家古董店都跑遍。看上一件永乐的瓷器,他不会马上买下,会故意摆迷魂阵,说这种瓷器随处可见,颜色不好,花纹也不对——明朝的东西肯定不会像乾隆的那么漂亮。

就这样把永乐的当乾隆的买回来。这样拣的大便宜叫“吃仙丹”——人要死了,吃个仙丹就活了。在古董市场转移的历史机遇中,不少精明强干眼力又好的北方古董商人赚了大钱。

甚至也有从前在京城算不上风生水起的人,上世纪三四十年代在上海时来运转,做出了大名头,比如瓷器鉴赏大家孙瀛洲。30年代末40年代初,正是抗日战争时期,孙瀛洲把北平的店铺交给徒弟看管,自己带上本钱开始跑上海。他们从上海商号办货,带回北平窜货场出手,通过在两地之间流转来赚取高额差价。到抗战胜利前夕,孙瀛洲已经做成了“孙四爷”,不但积累了足够的财富,于官窑瓷器和青铜器等领域也成为行内公认的鉴定行家。1956年公私合营之际,孙瀛洲将自己敦华斋的全部货底主动捐予故宫博物院,带着徒弟耿宝昌进了故宫工作。后来,耿宝昌也成为海内外有名的瓷器鉴定家。

闯荡香港,第一桶金

1948年底,徐蚌会战开始。解放军和国民党军的这场大战从1948年11月6日一直打到1949年1月10日。眼见周围的有钱人都收拾细软往香港跑,张宗宪觉得自己也该走,去香港闯闯。

当时张宗宪的父母已在苏州老家。张宗宪离开上海那天,上海家里只有大姐“毛毛”和他告别。张宗宪身上只带了一个箱子、一两黄金、24美元。他用那一两黄金买了张火车票到广州,到香港落地后,张宗宪知道,自己只能靠这24美元过下去了。

刚到香港时,张宗宪没有本钱,只能替人跑腿,做拉纤的,角色类似中介。那时候,他父亲有一些行家朋友常从内地带货来香港,通常都住在湾仔的六国饭店。张宗宪每天就在摩罗街和六国饭店之间奔忙,如果听说摩罗街那边有什么人想要货,他就赶紧去通知饭店里这些老板,再帮忙送过去。货卖掉了他会有提成,规矩是5%,100块里他赚5块钱。他有时也帮忙搬搬货,洗洗货,晚上老板睡在床上,他铺张报纸睡地板。总之都是跑腿打杂的活儿。

张宗宪靠着努力和机灵,攒下一点本钱,大概有一千多块。但是,论起要做“大事业”,这还差得远呢。就在这时,他遇到了一生中的两位贵人:北京来的“梁三爷”梁雪庄,和南方大纱厂主吴昆生。

梁三爷在北京被称为“梁玉”,因为他做仿古玉的买卖,靠做美国庄发的家。这位梁三爷喜欢张宗宪聪明会办事,两人除了生意上的事情,有时候也会一起出去吃宵夜、跳舞。

张宗宪眼看着香港这边有人从内地出口工艺品过来,倒手后赚了大钱,琢磨着自己也做点批发生意。他写信给父亲,想从上海出几箱货过来。但是做出口有个规定,必须在香港银行先办理外汇信用证的户头,办这种信用证需要3000块钱。

有一天,张宗宪趁着梁三爷高兴,鼓足勇气开口向他借钱。梁三爷听了沉吟半晌,答他:“张宗宪,我是看得起你。我跟人家从来没有经济往来的,对你却与别人不同,因为我觉得你是一个人才。”张宗宪一听开心了。梁三爷这样说,那就是没有拒绝。梁三爷是个只认金子的人,他跟张宗宪说,我只借金条。以后不管金价涨还是跌了,你都得还我金条。其实两人心里都明镜似的:社会如此动荡,金价当然只涨不跌,几乎每天都在飙升。

最终他从梁三爷手里借了一条金。等他拿到手里的时候,金价已经涨了将近一倍,不再是之前的1600元,而是2700元。

凑够了3000块,张宗宪一刻不耽搁,请父亲速发8箱货到香港。1956年公私合营完成后,张仲英的店合进了上海文物商店。张宗宪要什么东西,父亲可以向公家提议,并帮着挑货,好坏都要带一点,但价格不能由父亲自己定,要由公家按照规定来定。

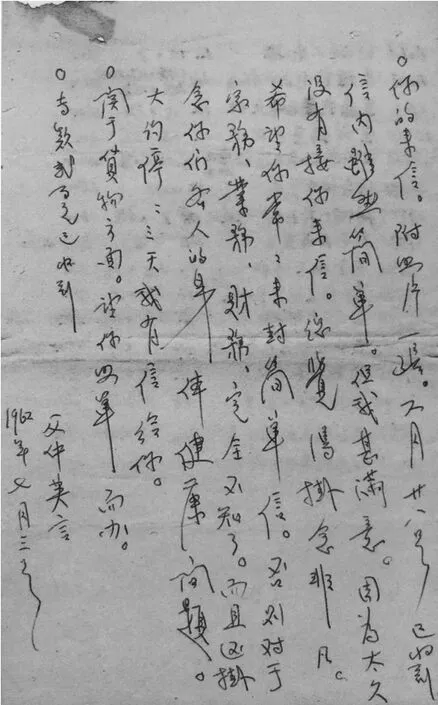

接到货的那一刻,张宗宪真的是兴奋不已。他还记得自己如何打开浴缸的水龙头,一件件洗净,排好,然后比照着父亲写来的单子逐一清点:1号是什么,什么来路,你要怎么卖;2号很稀有,如果不等钱用,就先收藏起来不要卖;3号不是精品,要尽快卖出去……100件货,父亲每一件都交代得清楚详尽。以后每一次发货也都是如此,张宗宪说,他在古董方面的很多见识便是从父亲这些手写单子上面学到的。父亲只读过几年私塾,写信吃力,一封信常常要写上几天。但他仍然不厌其烦,恨不得在一封信里把一辈子的经验都传授给儿子。

1962年,父亲张仲英写给张宗宪的信,这只是父子大量往来信件中的一封

那个时候,一个乾隆粉彩笔筒的来价是40块,到香港卖400块,利润特别大。他父亲有些老客户早几年就来了香港,开银行的、办纱厂的,都是有钱有身份的人。张宗宪想,以前我困难中没有去找他们,现在我手上有了好东西,可以去找找看了。就这样,他遇到了另一位贵人。

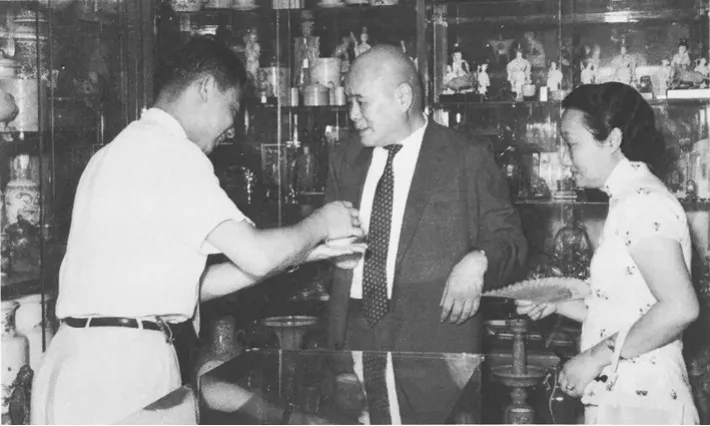

吴昆生(中)在张宗宪永元行香港九龙汉口道分店

张仲英有个老朋友吴昆生,在上海的时候是荣毅仁的父亲荣德生的属下,任荣氏家族纺织厂申新九厂的经理。移居香港后,吴昆生自己开了纬纶纱厂,又做房产,在香港商界是个有名的人物。张宗宪大着胆子找到他的电话打过去,恭敬地问:“吴伯伯,我来了一点东西,你是不是有意思来看一看?”想不到吴昆生很痛快地答应:“要来要来,我喜欢我喜欢,我跟你父亲是几十年的老朋友了。”

在上海的时候也是这样,张仲英一有货就给吴昆生打电话,他随后就来了。吴昆生到店里不是一件件看,有时候地上摆着一排20个刚刚收回来的花瓶,他统统都要。有时张仲英也把货送到吴家,他家里的货多得路都没法走。吴昆生是所谓的“顶门客户”,就是最好的客户。他不买别人的东西,只认张仲英。他和张家私交也好,到张仲英的古董店里时,喜欢吃张家妈妈做的臭豆腐干,还时常带些回家吃。正因为这层关系,他愿意帮张宗宪。

张宗宪打完电话的当天下午,吴昆生就到饭店房间看货来了,伸手随便点点:这个,那个,总共多少钱?张宗宪傻了,也不知道怎么开价。吴昆生说,好了,你全部给我送到家里去。当场开出一张8000块的支票。

这8000块收了之后,张宗宪心里有了底。剩下那些货,他先叫一个老板来看,接下来再叫第二个;最后没卖掉的,叫摩罗街的人来看。最终,父亲从内地发来的这8箱货,张宗宪卖出了百分之八十,收回了上万元货款。他把金条买回来,还了梁三爷的款,自己还剩下了本钱去做下一单。那一年,他25岁。

吴昆生也不断介绍身边的朋友买张宗宪的东西。汇丰银行和吴家纱厂有金融业务往来,吴昆生就把汇丰银行经理介绍给张宗宪。他这边跟张宗宪说:汇丰银行那个人想买点乾隆的碟子和碗,你明天送点货过去给他看看。那边他又嘱咐那个经理:这个年轻人你要多给一点钱,他人很好,很老实的。

张宗宪把货送过去,小心翼翼地问:“这个碟子20块行不行?”那人却说:“不不不,这个20块太少了,起码100块。”最后10个碟子卖了1000块,而他的本钱连30块也不到,对方摆明了就是让你赚钱。张宗宪心里十二分明白,这是吴昆生看他父亲的面子在帮他,别人则是给吴昆生情面。既然如此,自己做事就一定要谨慎、规矩,不为获小利丢掉大人情。就这样,吴昆生和他身边的朋友都慢慢成了张宗宪的长期客户。

从初到香港的落魄艰难,到创立永元行,再到自己的古董生意经营得风生水起,张宗宪的人生至此发生了重要的转折。这一路上有父亲的指点,有贵人的帮忙,还有师傅带路,他尽管走得艰难,却也深感幸运。

但任他再聪明机变,开店也不全是一帆风顺。其间各种小事不说,还出了两件大事情:一次被伙计偷,一次遭强盗抢。遭抢那次最惊心动魄。张宗宪对这次经历耿耿于怀,他就下决心彻底结束店面生意,全心全力地冲进了古董市场的新鲜领域——拍卖。

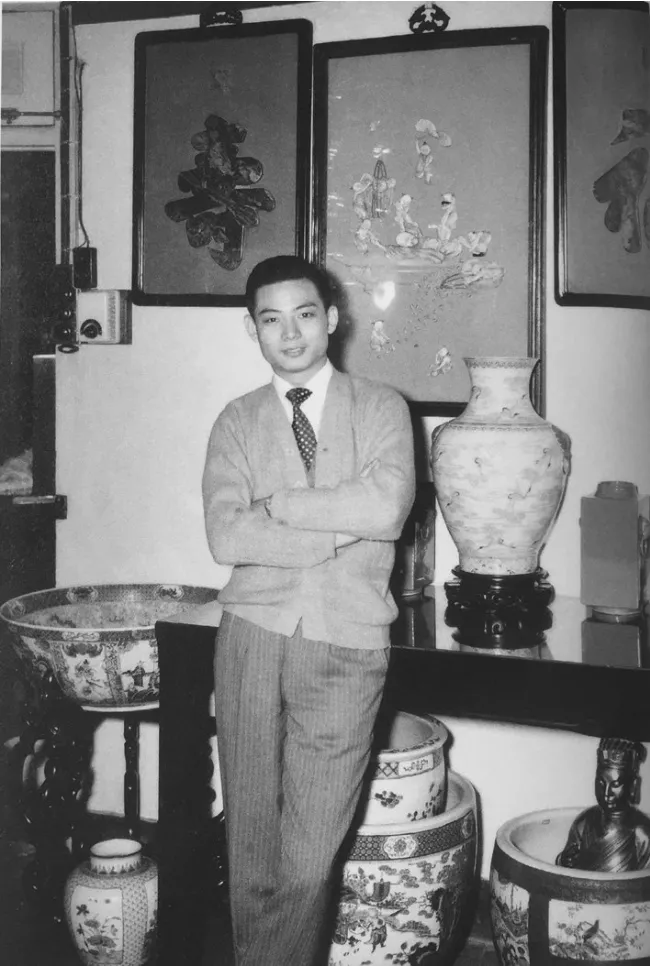

张宗宪在坚道仓库,1960年

中国古玩行里的“犹太人”

林华田仍记得第一次见到张宗宪时的情景。

那是1984年,林华田还是伦敦大学亚非学院艺术史专业的学生,经常跑去拍卖会看热闹。一开始他并不认识张宗宪,只记得:“这个人坐在最前面,几乎不理别人。那时日本行家很牛气,可这个人根本不搭理,遇到想要的(拍品)就把手里的笔高高举起来,很凶猛的样子。”这给林华田留下了深刻的印象,“偶尔拍到最后两方追杀得厉害,他会转头来看一眼对手。如果拍到了,他就会大声报出自己的英文名字:Robert!”那时拍卖场不像现在报拍卖号码,而是直接喊名字的。一整场下来,有时候十几样贵的东西都是这个“罗伯特”拍下的。

“他就是那么有魄力。”林华田说。

有些台湾的行家想不通,“罗伯特·张”这个看上去成天吃喝玩乐、嘻嘻哈哈的人,到底是怎么赢得那么多客户的信任的?

张宗宪时常会感叹,做个古董经纪人赚那点佣金太不容易:首先,要有眼光,有信用,有本事;买假了,买贵了,或者买到手藏家不满意了,十次里只要有那么两次,和这个人的生意就算彻底完了。其次,得不怕麻烦,出去买东西得自己掏机票旅馆钱,取到东西要保证不打碎不被偷,要一路平安地送到藏家手里。再次,要能担得起事儿,古董生意利大风险更大,藏家满意的,收了货,给一句话“钱给你汇过来”,那就得耐心等着。一礼拜俩礼拜,一月俩月,中间卖家天天催拍卖行,拍卖行天天催经纪人——拍下一件东西35天内就要付钱,但经纪人不能催客户。试着打了几个电话,藏家来一句“你烦得很哪”,也就不好意思再打了,心里七上八下地等着。

真碰到耍赖的,其实什么证据都没有,这种事不是没遇见过。那会儿藏家托经纪人买东西,彼此之间都是口头协议。多少钱托付你,给你多少费用,都是口头说的。张宗宪碰到过客人改主意变卦的。有次一位台湾藏家委托张宗宪买一件清官窑的杯子,他50万买到了手。结果这位藏家不知从哪儿听的小道消息,说这杯子是张宗宪自己的货,于是怕自己吃亏,没要。张宗宪真是百口莫辩。最后这杯子还是张宗宪自己吃了下来,幸好后来有日本客人72万买了去,没砸在手里。他也感慨:这是吃得下去的,碰到吃不下去的只能自认倒霉,谨记下次不和这人做生意就是了。

张宗宪不用助手,也不需要助手,只有个小伙计帮忙干点儿杂活,万事自己搞定。张宗宪自己开玩笑说,论做生意,“我就是中国的犹太人”。

小试牛刀“朵云轩”

在很多人的印象里,1993年的上海朵云轩艺术品拍卖公司(简称“朵云轩”)首拍,是张宗宪第一次在内地拍场公开露面。但在朵云轩老总祝君波的记忆里,第一次和张宗宪做生意是1992年在香港。

张宗宪在巴黎塞纳河边,1968年

1991年冬天,香港九华堂堂主刘少旅先生到上海找到祝君波,告诉他香港文物艺术品门店经营的方式发生了很大的变化:佳士得、苏富比进入香港后,引进了英式拍卖,吸引了高端的文物艺术品和藏家,做得有声有色。于是当地几位华人实业家筹建了一家华资的永成拍卖公司,想在佳士得、苏富比之外开辟一个经营渠道,主事者之一黄英豪,是香港瓷器鉴定领域眼光十分敏锐的专家。他们熟稔瓷器和古玩,薄弱于书画,所以希望刘少旅能牵线和朵云轩合作,特别是在书画方面得到朵云轩支持。

朵云轩很快签了合作合同,也是因此,朵云轩一行人赴港,认识了早已做得风生水起的张宗宪。

1992年4月26日,永成拍卖在海港酒店首拍。张宗宪在现场,16万港元拍下了一件齐白石的《芙蓉鸳鸯图》。永成这次拍卖不算特别热烈,但拍出了高潮:图录封面杨善深的《翠屏佳选》以77万港元成交,另一幅溥儒山水四条屏18万港元成交。高奇峰的《猴子图》82.5万港元成交,在当时已是天价了。十几件拍品就相当于在内地卖上百件的收入,朵云轩一行人都看蒙了。当夜,在北角新华社的招待所里,祝君波和同事们一致觉得拍卖这条路值得探索,兴奋地发愿:回去也要办一家拍卖行。这就是朵云轩拍卖公司成立的前奏。

1993年6月20日的书画专场是朵云轩第一次以专业身份进行的文物艺术品拍卖。

这场首拍,“1号先生”张宗宪开始在内地拍卖场中崭露头角。

拍前,张宗宪就告诉朵云轩的曹晓堤:“你们1号的牌子不能给人家,要留给我。”时任朵云轩总经理的祝君波有些惊异:“我见过的大部分买家都很低调,特别是拍卖这样的场合,找块一百多号的牌子躲到角落里,最好不要让别人看到,怕枪打出头鸟。张先生却是如此高调。”

乌泱泱的人群中,张宗宪太亮眼了:他坐在最前,穿着橘色西服,手拿1号牌,左边是陈逸飞,右边是米景扬,后面一排还有王雁南、甘学军、马承源、许勇翔等。这珍贵的一幕今天在朵云轩留下的照片中还能见到。

张宗宪(举手者)在朵云轩首场拍卖会上

这是内地人第一次见识到张宗宪的习惯——头一件要买,最后一件也一定要买,用他的话讲:“有头有尾,讨个好彩头。”当天第一件拍品是丰子恺的《一轮红日东方涌》,起拍价1.8万,一来一回叫了几十口,“1号先生”始终淡定沉稳,直到最后阶段才举牌——举的还不是拍卖牌,是一支卡地亚的金笔,也不举高,只是很有腔调地抬手一翘。几轮厮杀后,泰斗级鉴定专家谢稚柳一声落槌(朵云轩第一场的拍卖师是时任朵云轩总编辑助理的戴小京,谢稚柳先生客串敲了第一槌),张宗宪以12.65万港元的高价将画收入囊中,这是丰子恺作品当时的最高价。最后一张是王一亭的《欢天喜地》,尺寸很大,张宗宪13.2万港元买下。中间还买了不少名作,比如张大千用宋纸画的青绿山水《溪山雪霁图》,这件作品是张大千为李秋君所作,上有张大千自题仿董北苑,张宗宪以39.6万港元拿下……总之这一场总成交价829.73万港元,其中他买到手的大概有二百五十多万,占了近三成。

时隔二十多年,2015年祝君波去香港出差到张宗宪家,问他:“你买的那件张大千《溪山雪霁图》,是当年我们库里最好的一张,现在还在吗?”张宗宪说:“怎么会不在?这件作品现在可是无价之宝!”

张宗宪在朵云轩买的书画后来也有出手的。当年一幅齐白石的大字《人生》家里挂不下,就通过苏富比拍卖行180万卖给了一位台湾藏家,据说那位藏家一直当招牌挂在门厅,有人出价2000万也不愿出手。

嘉德首拍

20世纪90年代初,正式创办嘉德之前,陈东升带着从没接触过拍卖业务的嘉德一行人去香港,观摩佳士得、苏富比两大拍卖行,并接触到张宗宪。张宗宪特别支持内地发展更多拍卖行,他经常举一个例子:“拍卖行就像以前买酱油用的漏斗,全世界找到的好东西,都可以通过这个漏斗流进藏家那里。”而且内地艺术市场物美价廉,是一个稳定的艺术品来源。

1965年,张宗宪摄于香港石板街货舱

张宗宪作为购买力惊人的大客户和家底丰厚的大藏家,他真金白银和资源客户上的支持对草创期的嘉德极为重要。而且他还义务给嘉德做顾问,给从业者做培训,指导他们到香港去学习苏富比、佳士得的拍卖,给他们打气,给他们信心。

整整筹备了一年后,1994年3月27日,中国嘉德的第一场拍卖终于在长城饭店开槌了。“罗伯特·张”照例拿1号牌,买了第1号拍品。

1号拍品是吴镜汀的《渔乐图》,这不是一件特别有名头的作品,之所以作为第一张是因为寓意收获,算讨个口彩。

第1件拍品的起拍价是8000元,“1号先生”张宗宪率先出价:“我出1.8万,一拍就发!”全场立即活跃起来,一个台湾买家举到2.8万,张宗宪马上举3.8万,别人再举,张宗宪干脆站了起来:“今天嘉德店开张,祝他们兴旺发达,八万八,发发发!!”

这一喊再没人跟他争了,一落槌只听全场啪啪鼓掌。直到若干年后,嘉德的几位创办者回忆起当时这一幕,都不约而同地表达了感激之情。王雁南说,第一场拍卖会,自己站那儿就慌了,基本什么都看不清楚,但就记得张先生一开场就站起来举牌,还说了那么多鼓励的话,真的是既感激又感动。

“我对先生一直有一个歉疚,”陈东升则说,“张先生支持嘉德,买了东西给嘉德提气,实际上说白了他是帮我们抬庄。但是我们刚进入这行不懂规矩,不知道该怎么处理,拍完还照样收了他佣金,他也没吭声。我心里一直觉得欠他一笔账。”

张宗宪买的《渔乐图》当时市价基本上在1.5万元左右,八万八都够买到一张比较好的齐白石作品了。后来《渔乐图》又转手三次,最后9000块就卖了出去。捧了场,买得贵,还付了佣金,别人笑张宗宪“要面子,吃大亏”,张宗宪自己可不这么想,“如果不是这样,大家怎么会记得这个事?怎么会记得我这个人?”一场首拍,1号拍品,1号先生,张宗宪的心思和个性淋漓尽致地呈现了出来。这何尝不是一次很成功的营销呢?

给拍卖行捧场归捧场,张宗宪可不会买错。他谨记自己经纪人的身份,要对买家负责,每样拍品都是事先仔细研究过的。他对看好的东西坚决咬住不放,接连顶上去的结果,是往往拍到手价格很高。但他用高价买回来的东西,最后总还能卖出个好价钱。1989年11月在香港苏富比拍卖会上,他以1650万港元帮台北鸿禧美术馆创办人张添根先生买下清雍正珐琅彩芙蓉芦雁杯,当时所有人都说张宗宪买贵了,但放到现在看这件东西已经是过亿的价格了。

张宗宪坐在第一排举手竞拍

“那些最贵的,大大超出预算买到手的,早晚都是最好的艺术品。”张宗完底气很足。他觉得买东西不难,只要前期认真看每一件东西,认真选择。瓷器杂项是他精通的领域,他自己看;书画他说自己不懂,但有方法——每次参加拍卖,把要买的东西事先选好,在图录上标出来,请大概七至十位专家帮他看。老一辈的秦公、章津才和米景扬都帮他看过画,专家都说对,他就买。

第1排,1号牌,1号拍品,最好是首拍,竞得的价格还往往远高于市场价。如此光鲜华丽、率性恣意的张宗宪刺激着人们对市场的想象,赢得了瞩目,制造出传奇。内地诸多拍卖行也都知道了“罗伯特·张”,给他一个雅号:“1号先生”。直到现在,很多拍卖行的1号牌还留给他,这就是他的江湖地位。