长征途中一个外国人的故事

☉张国琦

勃沙特(薄复礼)找到了!

这个故事是由《长征——前所未闻的故事》一书的作者哈里森·索尔兹伯里先生引出的,说来话长。

1984年,年届76岁高龄的这位著名美国记者来中国采访有关长征的故事。他不顾年老体弱,重踏当年红军长征之路,遍访走过二万五千里的老红军,精心收集与长征有关的各种资料。他在采访萧克同志之后写了一封信,询问一个曾在长征中与红六军团生活了18个月的外国牧师的情况。

萧克同志当年是红六军团长,往事一经提及,历历在目。他欣然提笔将他与那位外国牧师初次见面的情况告诉了索尔兹伯里。

那是1934年10月1日,作为红军长征先遣部队的红六军团,越五岭、跨湘江进入贵州,在贵州的施秉与黄平之间,突破了黔军阵地,并袭占了黄平老城旧州。在城内的一所教堂里发现了一张一平方米大的法文贵州省地图。刚好这时一位懂法文的牧师同红军不期而遇,于是就请这位牧师当翻泽,把地图译成了中文。

萧克同志在信中谈道:“对我来说,这是一件不能遗忘的军事活动。我们从湖南进入贵州,用的是旧中国中学生课本上的地图,图中只有省会、县城、大市镇和大河流,大山脉,只有二十平方厘米大。得到这样一张一平方米大的贵州地图,我们多么高兴啊!虽然在这以前,我们对于传教士的印象不佳,但这位传教士帮我们译出了这张地图,而且在口译时,边译边谈,提供了不少情况,使我在思考部队行动方向时,有了一定依据。在合作之后,固有的隔膜无形中消除了不少。尤其令人难忘的是,我们后来转战贵州东部直到进入湘西,其间全是靠这张地图。”

正因为这位牧师为中国红军做过这件有益的事情,在50年后的今天,萧克同志便高兴地向索尔兹伯里先生详细介绍了当时的情况,并拜托索尔兹伯里先生,“如能见到这位友人(假如他还活着)或其家属,请代致问候!”

不久,从长征路上考察归来的索尔兹伯里先生复信,表示一定尽力去寻找这位牧师,转达萧克将军的问候,即使找不到本人,也将尽力找到这位牧师所写的关于他在红军中生活了18个月的那本书,并把它寄给萧克同志。

1984年10月间,《人民日报》报道了这则故事,随后,一些国家的报纸竞相转载;一些热心人士四处奔走,寻找线索;许多当事人尽力回忆提供资料,有的图书档案部门、宗教机构细心査阅档案和资料;人们为寻找这位牧师,确切地说,为寻找友谊而不辞辛劳。萧克同志本人也在打听这位牧师,还曾利用出国途中作短暂停留的机会嘱托有关方面寻找牧师的下落,以期重逢。

功夫不负有心人。经过近两年来各方面的努力,这位牧师找到了,他叫鲁道夫·阿尔弗雷德·勃沙特·比亚吉特(Rudolf Aifred Bosshardt Piaget),瑞士人,侨居英国的曼彻斯特郊区的卓尔敦,现年(1987年)90岁。

当年,他与红军不期而遇

勃沙特(薄复礼)出生于1897年。当时,他的父母已从瑞士德语区移居英国。上世纪20年代初,当他还是一个年轻人时,就被教会派往中国,在贵州境内镇远、黄平、遵义一带传教,并起了一个中文名字叫薄复礼。1934年10月是他来中国的第12个年头。

说来也巧,就在他来中国12周年的纪念日10月1日这天,与红六军团的部队不期而遇。这天,勃沙特(薄复礼)与妻子及随行人员离开旧州回镇远。当时,他们已经知道红军就在附近,勃沙特(薄复礼)害怕红军,所以路上格外小心。

走了好一阵,一路无事。投宿的村庄遥遥在望了,勃沙特(薄复礼)的紧张情绪稍稍放松了一点儿。正当他们暗自庆幸之时,突然,从山坡背后的林子中,走出了一群持枪者,喝令他们站住。勃沙特(薄复礼)一行人怔住了,看着这群穿着五颜六色衣服,戴着长舌帽的持枪者,心想这就是红军么?

是的,这就是任弻时、萧克、王震率领的红六军团的战士们。他们自从1934年8月7日从江西遂川出发,转战数千里,历时五十余天,经过无数次生死血战,终于突破了湘、桂、黔三省敌军的包围,按照中央的意图,正向黔东与贺龙率领的红军会合。红六军团以自己的血战,拉开了中央红军长征的序幕。

这时期,红军对于传教的外国人的印象不佳,以为他们都是帝国主义的侦探,于是就把他们抓起来,带到六军团保卫部。勃沙特(薄复礼)不知红军底细,心里忐忑不安。

红六军团的保卫部长吴德峰找他谈话。出于红军行动需要保密以及缺少经费、药品等原因,吴德峰告诉他们暂时不能离开红军,要他们为红军筹措一定经费或医药用品之后才能获得自由。

他们被带进一间房子休息。红军送还了他们所有的东西,就连银圆也如数奉还。当晚,勃沙特(薄复礼)睡在南方式的躺椅中,他的妻子睡在木板拼起来的窄床上,而同他们在一起的士兵们则睡在地上。勃沙特(薄复礼)心想,看来待遇还算公正。

艰苦的行军生活开始了。每天,天还没亮,队伍就开始行军,一走就是一整天,有时晚上也不休息。贵州地区,天无三日晴,路无三尺平。勃沙特(薄复礼)随红军队伍走在山道上,大雨滂沱,黑夜茫茫,崎岖的山道似无尽头。这对第一次过行军生活的勃沙特(薄复礼)的确苦不堪言。当时,红军曾尽量予以照顾:他的鞋子破了,有的战士从脚上脱下鞋来给他穿;总是让他们睡在室内用稻草铺就的床上或者寺庙的地板上。用勃沙特(薄复礼)的话说,这在当时是最好的待遇了。但他还是忍受不了。他甚至担心红军会在某个地方突然把他杀掉,或者在一场战斗中被打死。他真想趁早一死了之。

勃沙特(薄复礼)所经历的这段紧张的行军生活正是红六军团不断打破敌人围剿,努力向黔东进发,与二军团贺龙所部红军会师的前夜,其紧张程度可想而知。

对贺龙与萧克的印象

在与红军长征的日子里,勃沙特(薄复礼)先接触到了红六军团军团长萧克。他后来说,那是一次难忘的会见。

那一天,勃沙特(薄复礼)经过一天的行军,浑身乏极了,躺在床上正想睡觉。忽然有人来叫他,说是萧克军团长有请。他连忙坐起来,穿好衣服,随后赶到一座民房前,同已经等在那里的萧克将军见了面。然后一同来到小方桌边,萧克将军指着方桌上一张一平方米大的法文贵州省地图的一个个法文地名,要勃沙特(薄复礼)读出中文。勃沙特(薄复礼)按照他的指点,把一个个山川、河流、村镇的中文名字说出来并标在图上,蜡烛光随风闪烁,若明若暗,他们俩谈笑风生,兴意甚浓。当他们把地图上许多重要的地名译完,已近三更。

初次相见,勃沙特(薄复礼)对这位年轻的军官留下了很深的印象。他后来回忆说,年仅25岁的萧克将军热情洋溢、生气勃勃,是一个充满渴望与追求精神的红军将领。他对贵州东部地区的情况了解得十分仔细,而勃沙特(薄复礼)则尽其所知,全部提供。萧克同志对此次合作很满意。勃沙待的帮助为他决定今后的行动方向提供了依据,他对传教士的看法逐渐改变了。

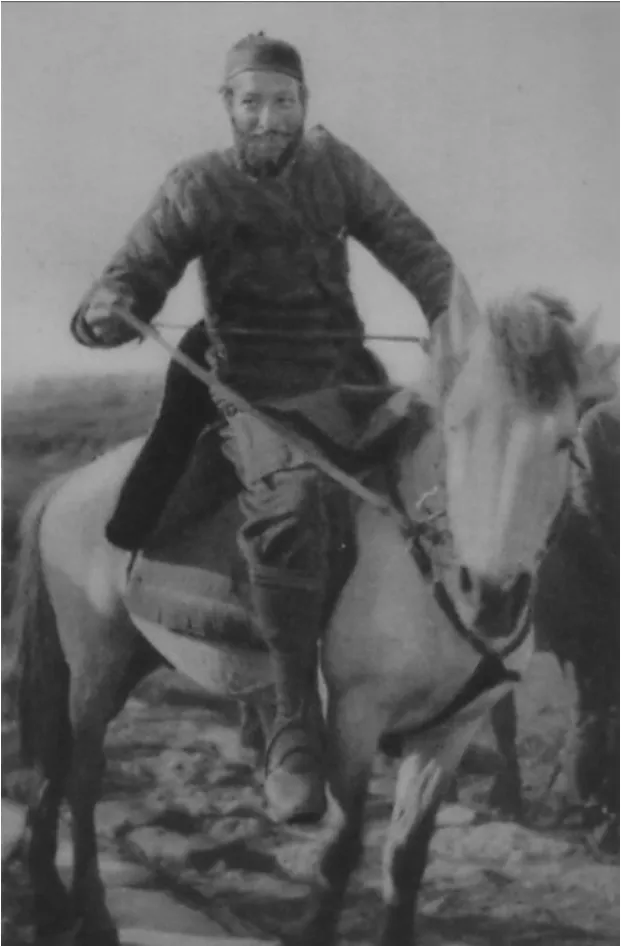

第一次见贺龙是勃沙特(薄复礼)在红军中生活了一个月以后,那一天,红旗飘扬,乐声阵阵,会师后的二、六军团,在贵州东部的山道上蜿蜒前行。勃沙特(薄复礼)也走在队伍中。这时,一个骑马的人从队伍旁边走过。勃沙特(薄复礼)抬眼望去,见那人壮实、威武,举止不俗,尤其是鼻子下面的那撮黑胡子格外引人注目。“他是谁?”勃沙特(薄复礼)小声发问。“他就是贺龙。”有人答道。啊,他就是贺龙。勃沙特(薄复礼)猛然想起他的一个朋友曾与贺龙有过交往。那是贺龙在芷江一带的部队中任职的时候,勃沙特(薄复礼)的朋友贝克尔在那里办了一家医院。贺龙到该医院参观时,对贝克尔的事业很是赞扬。后来,贺龙的一位侄子有病,就是贝克尔医院的医生给治好的。对此,贺龙将军还写过一封热情洋溢的感谢信。勃沙特(薄复礼)想到,如果让他的朋友贝克尔来说服贺龙将军,也许有可能释放他们。于是,他给他的朋友贝克尔写了一封信。

薄复礼

后来,贝克尔真的这样去做了。贝克尔几次派人带着信件前往联系。在贺龙的司令部里,代表们虽然被款待,但贝克尔的要求却未能如愿。贺龙笑着对贝克尔的代表讲:“你们不要寄希望于我同贝克尔先生往日的友情。在新的政权里,一切友情甚至家庭联系,都要服从共产主义原则。”

这件事使勃沙特(薄复礼)感到,贺龙已经不是传说中的贺龙,而是一个有共产主义理想与原则的红军将领。

勃沙特(薄复礼)眼中的红军

白天,勃沙特(薄复礼)随着红军长途跋涉;晚上,同红军一起宿营。日子长了,他对红军的观察逐渐深刻起来。

他觉得这支队伍很注意学习。每到一地,不管停留多久,差不多每个单位都要选择一间较大的房子作“列宁室”,作为学习场所。即便找不到合适的房子,他们也会自己动手因地制宜建造一间。当然,其结构较简单,仅用八根竹杆支撑一个当天花板用的草垫,用常青树枝挂在竹杆上作墙,绿的墙上布满红花和红旗,面向入口处的墙上悬挂着马克思和列宁的画像。红军官兵就在这里学习或进行其他活动。

红军的政治教育经常不断。部队宿营后,常召开一些会议,讨论问题。围绕为什么要反对国民党,为什么要打倒日本帝国主义等议题,大家各抒己见。最后,由干部进行总结。部队在行军中,首长们先要讲话,领呼口号;途中,随处可见个别谈话情景。对新入伍的的战士,下的功夫还要多。

他对红军的娱乐活动也特别留意。尽管生活艰苦,战斗频繁,但部队的情绪很高,常有歌声。歌词的种类很多,有反日本侵略中国的,有国际歌,甚至还有提倡讲卫生的歌,曲调大同小异。这支队伍的游戏常使他情不自禁地笑起来,什么“丢手绢”“猪和口哨”等,虽不是什么很高的艺术,但很能活跃部队的气氛。红军也偶尔化装演戏,有的水平还相当高。有一次因为演得太成功了,以至于一个新兵差一点儿对那位蒋介石的扮演者动武。

勃沙特(薄复礼)对于红军部队中不赌博、不抽鸦片大为惊讶。他觉得,在中国,能看到这么一大群人不抽鸦片、不赌博,的确是不容易的。当他了解到,有的新战士入伍前抽鸦片,入伍后就戒掉了,更加感到这支队伍非同一般。

红军严明的纪律更是勃沙特(薄复礼)亲眼所见。有一次,为防空袭他们跑进了果园。金秋时节,柑子树上果实累累,对于饥肠辘辘的红军战士,这些东西实在馋人。但勃沙特(薄复礼)发现,战士们除了多看几眼外,没有一个人伸手去摘。

随着时间推移,勃沙特(薄复礼)还发现,部队的官兵对他的称呼也渐渐地变了,一开始叫他“大鼻子”“洋鬼子”,后来叫他“勃牧师”。最后,有人叫他“老勃”了。他也经常被叫去翻译外国报纸,有时,还被请去为红军演唱,不过唱的是谁也听不懂的所谓“圣歌”而已。

在此之前,勃沙特(薄复礼)对于红军的印象是不好的。在此之后,他通过自己的观察,得出了这样一个看法:这些被国民党当局和西方报纸称“匪徒”或“强盗”的人,实际上是坚信马克思主义并实践着其原理的人,是以俄罗斯为范本的另一种形式的苏维埃。

临别之际,红军为他饯行

勃沙特(薄复礼)在红军中生活了560天,1936年4月12日,他被释放了。当时,国际反法西斯统一战线已经建立,中国共产党也发表了著名的《八一宣言》,勃沙特(薄复礼)是在这种背景下离开红军的。

在离昆明不太远的一个地方,红军稍事停留。这里是一小片平原,田野盛开着艳丽小巧的豌豆花,在一派葱绿中格外惹眼。大病初愈的勃沙特(薄复礼)在温暖和煦的春光里,颇感舒适。这时,从不远处走来了萧克将军和他的警卫员。他给勃沙特(薄复礼)带来了渴望已久的好消息。

“我们已决定今后对不同的外国人要区别对待。”萧克将军在询问了薄的健康状况之后对他说,“你是一个瑞士公民,我们知道,瑞士不是帝国主义国家,没有同中国签订不平等条约,也没有在中国设租界地。所以,我们决定放你走。”

对这一突如其来的消息,勃沙特(薄复礼)又惊又喜,简直不敢相信自己的耳朵。但眼前萧克将军的目光告诉他,这一切不容置疑。勃沙特(薄复礼)高兴极了。他满怀激情地期待着这一天的到来。

此后,好消息接踵而至。一天下午,一个信使跑来告诉勃沙特(薄复礼),萧克将军邀请他去吃晚饭。勃沙特(薄复礼)很激动,起身便去。但一转念,萧将军的宴请,他应该换换衣服才好,可是他已找不出一件像样的衣服了。他无可奈何地说:“我可是没有新衣服换。”来人说:“我们共产党人不在乎形式,不换也罢。”于是,他随来人一同前往萧克将军的住处。

被请的人除勃沙特(薄复礼)外,还有从贵州毕节参加红军的地方名流周素园老先生,在忠堡战斗中被俘的国民党中将纵队司令(此时已成为红军学校教员)张振汉将军以及其他人。他们不分等级就座,厨师们也不按程序上菜,气氛轻松,无拘无束,谈笑声一直不断。就在这个家常便宴的席间,萧克将军又一次郑重宣布释放勃沙特(薄复礼)。对这一切,勃沙特(薄复礼)感激不尽。萧克将军对这次宴请也一直记忆犹新,因为其间有一道菜粉蒸肉是他亲手做的,至今谈起来仍觉余香绕口。

几天后,保卫部长吴德峰又设午宴为他饯行。吴德峰的午宴更丰盛,大家从中午差不多吃到黄昏。席间,大家对勃沙特(薄复礼)今后何去何从发表了不同意见。萧克将军说,他不反对勃沙特(薄复礼)在离开红军以后仍留在中国,甚至还可以办一所学校,只不过不要强迫他的学生和听众信仰上帝就可以了。

宴会结束以后,其他人一一与勃沙特(薄复礼)握手道别。吴德峰把他又单独留下,问他需要多少路费。勃沙特(薄复礼)根据当时的具体情况,提出至少需要4元钱,吴德峰告诉管钱的人,给勃沙特(薄复礼)10元路费,并且还关照他如何离开此地前往昆明。

当晚,勃沙特(薄复礼)就离开了红军。当他从住处拿出简单的行李时,很想同那些相处甚久的士兵告别。然而,面对那些呼呼入睡的士兵,他只好悄然离去。

这一天是1936年4月12日,星期日,传统的复活节。对于这位信上帝的牧师来说,这的确是一个好日子。

关于勃沙特(薄复礼)的书及近况

勃沙特(薄复礼)离开红军之后,不久就到了昆明。春城的春天风景秀丽,气候宜人。勃沙特(薄复礼)没有把精力放在游山玩水上,而是立即着手整理他在红军中的这段经历。在他人的协助下,一部十多万字的回忆录仅用了3个月的时间就整理出来了。1936年8月,当中国工农红军二、六军团还在长征途中,这部书就以《抑制的手》(The Restraining Hand)为书名,在英国伦敦出版了。

这本书当时颇受欢迎,很快就再版了。第二年又译成法文在瑞士一家出版社(Editios Emmaus)出版了。不久,由于战乱,该书的英文打字稿被毁,书也未再出。直到1978年,他又应出版商之约,重写了这段经历,并定名为《指导的手》(The Guiding Hand)。英文本出来以后,不久就译成法文,书名为《导手》(Gonduitparsamain),由瑞士教会出版社出版。

对于这几种不同版本的书,人们先后从不同的地方,通过不同的途径找到了。索尔兹伯里先生没有忘记自己的诺言,寄给萧克一本。有趣的是,在中国山东博物馆的一个角落里也找到了这本书。据说在“文化大革命”中,造反派焚书时,这本外文书本来在劫难逃,但它因掉在地板下的一个洞里而保存下来了。

自从离开红军,勃沙特的大部分时间仍在中国,据说在中华人民共和国成立以后,他还到过台湾,继续从事他的传教活动。1966年他从教会退休后,就闲居在英国的曼彻斯特郊外。回忆往事,追述人生,日子倒也清闲自在。但在索尔兹伯里的新著《长征——前所未闻的故事》问世以后,以各种方式登门采访的人就多起来了。

最先找到他的是索尔兹伯里。索尔兹伯里通过一位记者找到了他的住处。1985年11月,索尔兹伯里先生携夫人前往英国的曼彻斯特,专程到勃沙特(薄复礼)住所拜访。

从另一个途径拜访勃沙特(薄复礼)的是我国的外交人员。他们给勃沙特(薄复礼)在瑞士的内弟媳比亚吉特夫人写了一封信,打听勃沙特的近况。比亚吉特夫人把这封信转到勃沙特(薄复礼)手中。勃沙特(薄复礼)非常高兴,当即提笔回信,介绍自己的一些情况,并嘱咐:“你若与萧克将军通信,请转达热忱的问候。”

一直挂念着勃沙特(薄复礼)的萧克将军也通过有关部门向这位分别五十多年的老朋友致以问候,并祝他健康长寿。