温州市城市社区体育发展的调查与分析

丁增辉

(浙江安防职业技术学院 社科·基础部,浙江 温州 325016)

近年来,温州市体育事业的发展虽然取得了较好的成绩,但仍积极不断探索体育事业改革与发展之路。2017年9月,随着《国家体育总局 浙江省人民政府联合在温州市开展社会力量办体育试点框架协议》签约仪式的举行和《温州市创建国家运动健康城市发展规划》论证会的召开,温州市正大力推进“社会力量办体育”“创建国家运动健康城市”国家级改革试点,明确创建运动健康城市的空间布局,制定全域体育规划、运动健康规划,纳入政府“多规合一”,使运动健康元素延伸至社区、家庭[1]。在此背景下,温州市更加重视城市体育的基本构成单位—社区体育。目前,针对温州市城市社区体育的相关研究相对较少,缺乏对温州市城市社区体育现状、问题及措施的研究。本文通过对温州市3个辖区社区体育发展现状进行分析,找寻社区体育发展存在的问题,并提出相应的建议与措施,以期为促进温州市城市社区体育发展提供新思路。

一、对象与方法

1.对象

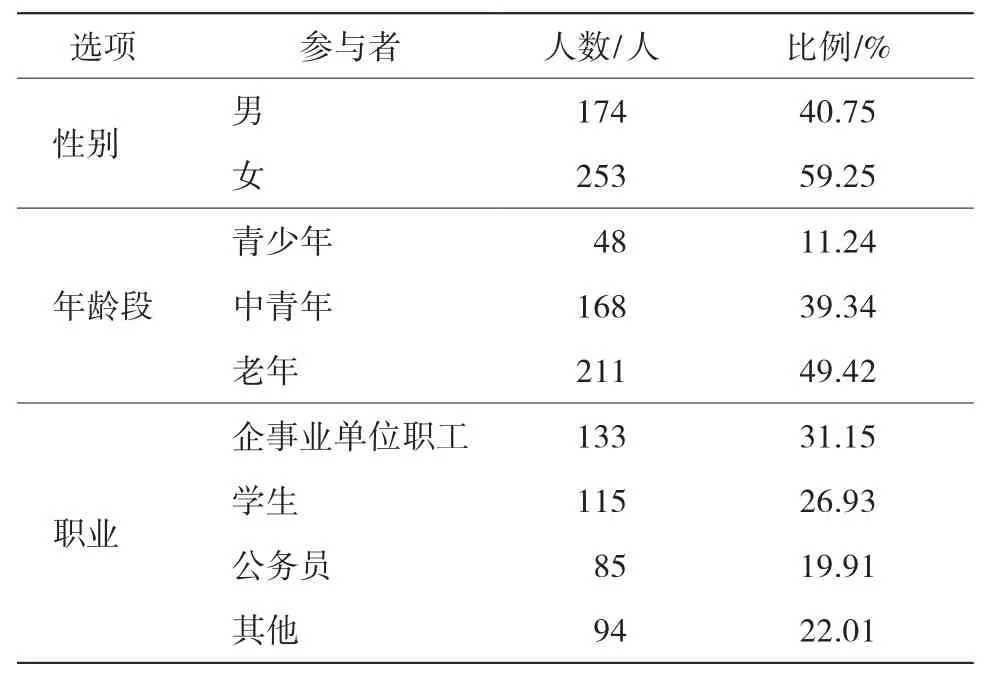

对温州市3个辖区(鹿城区、瓯海区、龙湾区)的24个社区(五马街、万岁里、大高桥、水心、翠微、广化、杨府山、黎明中路、吕浦、大自然、黄龙、景山、净水、泽霞、新桥、金蟾、娄桥、茶山、瞿溪、镇中、永昌、曙光、状元、龙瑶)居民进行调查,共发放问卷480份,收回有效问卷427份,有效回收率为88.96%。其中,男性174人,女性253人;青少年(6~17岁)48人,中青年(18~59岁)168人,老年(60岁以上)211人。

2.方法

(1)问卷调查法。根据社区体育组成部分的人、物、权三个方面,自编调查问卷,内容涉及社区体育参与者、体育项目、健身时间,社区体育设施、器材、经费投入,以及社区体育管理等。

(2)访谈法。为了更深入了解温州市城市社区体育开展现状及存在的问题,对3个辖区24个社区的居民、体育参与者、管理者等进行实地走访,收集相关数据。

(3)文献分析法。通过温州市图书馆、中国知网及万方数据库等查阅有关社区体育,尤其是温州市社区体育研究相关文献资料,为研究提供可靠的理论依据和参考。

(4)统计法。样本收集并进行有效性筛选后,采用WPS办公软件对数据进行处理与分析。

二、结果与分析

1.城市社区体育现状

(1)社区体育参与人员。由表1可知,社区体育参与者以中老年女性所占比例最大,这些人相对拥有更多的闲暇时间,对健身有较为强烈的意愿。在社区体育参与者中,企事业单位职工所占比例相对较大,占31.15%。社区体育参与人员的年龄、性别相对不均衡,男性参与社区体育比例相对不足,青少年参与社区体育明显不足。

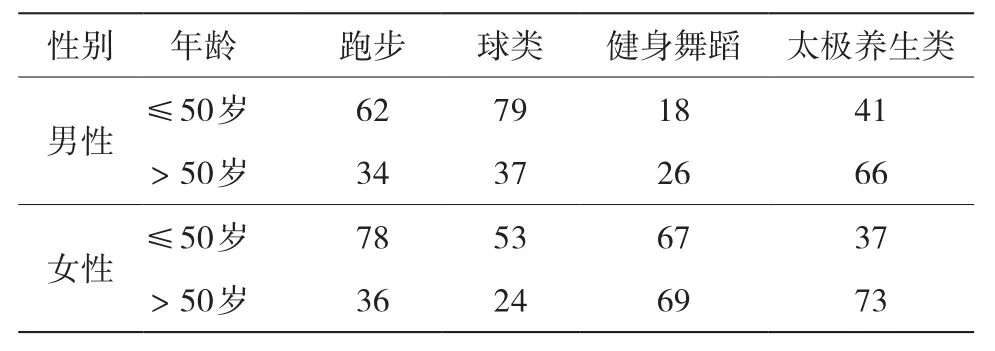

(2)社区居民健身项目。社区居民参与健身项目主要为两大类:一类是一般性的社区体育健身项目,如健步走、跑步、球类、健身舞等;另一类是传统社区体育项目,如太极拳、健身气功等。由表2可知,男性对于竞技类健身项目参与度相对较高,如球类;女性对于休闲健身类健身项目参与度相对较高,如健身舞蹈。年轻人对于跑步、球类等健身项目参与度相对较高;老年人更多地选择健身舞蹈和太极养生类健身项目。

表1 社区体育参与者分布情况

表2 社区居民健身项目 人

(3)社区居民健身时间频率。由表3可知,社区居民健身时间的选择、锻炼时间的长短及每周锻炼频次具有差异性。在健身时间的选择上,大多数社区居民选择在早、晚进行锻炼;在锻炼持续时间上,社区居民每次锻炼在30~90min内的比例最大;在每周锻炼频次上,社区居民每周1~4次的人数相对较多。

表3 社区居民健身时间

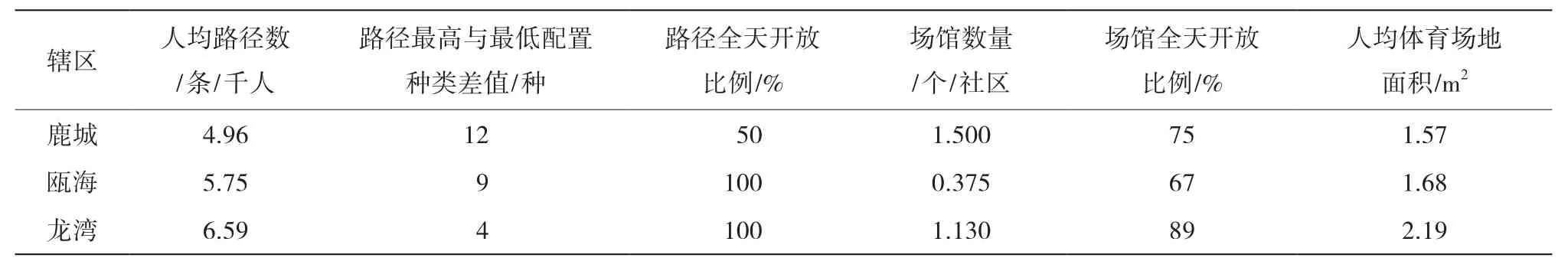

(4)社区场地、器材等硬件设施。社区体育参与者在从事体育锻炼的时间选择上较为合理,但社区中健身器械、场地缺乏,多数为室外健身器械。近年来,温州市在社区硬件等设施上的扩展性投入并不多,以文献[2]和文献[3]作为参考依据,可看出温州市社区体育硬件配备极不均衡(见表4)。

(5)社区体育管理组织及经费来源。当前社区体育组织形式大致有两类:一类是以街道辖区为单位和居委会为主要团体成员构成的行政主导型的体育组织,即街道式社区体育协会;另一类是个体自主、直接参与性的体育组织,如各种社区体育项目协会、社区体育服务中心、俱乐部、早晚练活动点、体育活动站等。温州市3个辖区的体育协会65个,社区体育组织约220个,早晚练活动点1 300多个,尤其温州市龙湾区社区体育组织及早晚练活动点数量严重不足;社会体育指导中心3个,其中,瓯海区1个,龙湾区2个,鹿城区0个。社区体育经费主要来源于体育彩票公益金、财政补贴及自筹资金。温州市3个辖区彩票公益金用于全民健身的投入比例均在70%以上,政府财政性投入所占比例相对较大,社会资金利用程度相对较低。

表4 社区体育硬件配备情况

2.城市社区体育存在的问题

(1)社区体育管理及社区体育参与者存在问题。一是社区居民体育意识不强,体育管理不完善。社区居民参与体育健身的主观意识不强。大多数社区居民没有强烈的体育健身意识,对科学健身的相关知识不太了解也无暇学习。社区居民体育健身意识不强,与社区体育管理部门有一定的关系。目前,温州市城市社区体育组织管理和认知水平不高,管理体系不完善,对社区体育发展不重视,这是造成社区居民体育健身意识不强的客观原因。二是社区体育参与者年龄分布不均衡,呈现明显老龄化特征。社区体育参与者多以中老年人为主,其中中老年女性占大多数。另外,在社区体育参与者中,文化层次高的较文化层次低的人群参与社区体育的比例更大,企事业单位职工及学生的参与程度较其他职业的人群高。

(2)社区体育经费投入短缺,硬件设施配备仍不完善。社区体育硬件设施配备不完善,人均占有路径相对较低,场馆数量相对较少。温州市城市社区人均体育场地面积较全国平均水平要低,其中温州市鹿城区社区人均体育场地面积较温州市平均水平要低。温州市3个辖区硬件配备使用程度不同,且路径的利用程度较场馆要高。温州市城市社区体育硬件配备环境总体较好,但也有不少社区体育硬件配备环境较差[2]。

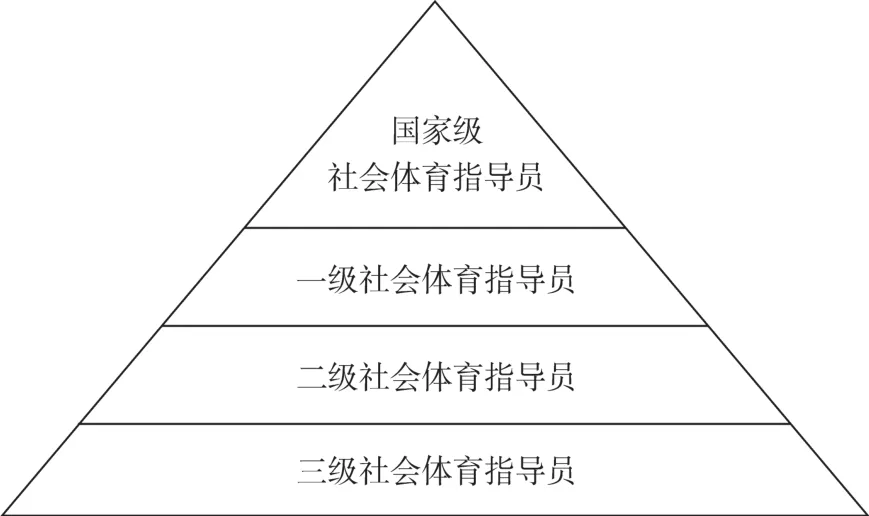

(3)社区体育指导员比例偏低。社会体育指导员等级呈现“ 金字塔式”的形式(见图1)。在温州,国家级社会体育指导员屈指可数,一级社会体育指导员为数不多,二级社会体育指导员相对不足,绝大部分为三级社会体育指导员。温州市社会体育指导员的质量不高,数量不足[4]。

图1 社会体育指导员等级

(4)社区体育特色项目有待开发。温州市城市社区体育开展的项目仍较为传统,特色性体现不足。温州市自然环境具有多山多水的特性,每个社区因其所处的位置不同,所拥有的自然环境也有所不同。温州市城市社区体育应充分借助自然环境赋予的财富,发展特色项目,如水上项目(皮划艇、龙舟、游泳等)、山地项目(越野登山、攀岩、山地自行车等),打造社区体育特色项目。

(5)社会力量办体育应进一步落实。温州市社会力量办体育处于全国试点的起步阶段,没有可借鉴的经验。社会力量办体育试点需要制度先行,建立健全相关制度,配套出台相关政策,推进社会力量办体育试点工作的开展。

三、建议与措施

1.完善社区体育管理体系

完善城市社区体育管理体制与运行机制,健全相关法律制度。制订适合各辖区体育的规章制度,使社区体育组织规范化、正规化;适度放宽基层街道办事处的管理权限,并为其发展提供一定的政策扶持;因地制宜形成社区体育协会、体育社团、晨晚练活动点等多层次、网格化的组织管理体系;专设社区体育管理部门和人员,组织开展社区体育活动,提供健身知识科普,提高社区居民健身锻炼意识。

2.强化社区体育服务功能

(1)完善社区体育设施。温州市有关部门应重视社区体育建设,多渠道筹集社区体育经费,增加社区体育项目发展经费的投入,配备社区体育场地设施,完善社区体育的场地、器械等硬件条件。

(2)建设社会体育指导员队伍。温州市社会体育指导员无论在数量上还是在质量上都无法满足社区居民体育健身的需求。温州市各级体育主管部门应加大社会体育指导员的培训力度,健全社会体育指导员的培训制度。定期组织安排社会体育指导员专业知识、技能的学习,制订完善的、多元化的考试制度,定期考核检查;定期组织新、老社会体育指导员的交流分享会、技能大赛等,以传帮带和以赛促学的形式,逐步提高社会体育指导员的素质。此外,制订相应的政策措施,将专业人员引入社区。一是对社会体育指导员进行一定的奖惩。对成绩突出的社会体育指导员给予一定的物质、精神奖励,以资鼓励;对责任心不强的社会体育指导员给予一定的处分。二是充分发挥各辖区内学校、健身俱乐部等体育教师、健身教练的兼职作用,聘请他们到各社区进行科学的健身指导。

3.促进社区与学校联动

(1)社区体育与学区联动发展。温州市有诸多各级各类大中小学校,而学校的体育场地、设施等相较于社区体育场馆、设施更加完善。因此,可建立以学校为中心的学区。成立社区体育与学校体育联动办公室,学校有条件地开放体育场地,让更多的社区居民走进学校体育场。

(2)发挥高校社会服务功能[5]。高校拥有较高层次的科研能力、较高素质的人力资源,温州市政府相关部门应加强与高校合作,充分利用高校优质资源。一是利用高校资源优势,促进温州体育发展。如温州大学是体育人才培训优势高校,可合作开展社会体育指导员培训;温州科技职业学院是羽毛球运动优势高校,可在羽毛球运动推广、赛事方面进行相关合作;浙江安防职业技术学院是体能培训优势高校,可设立温州市体适能发展中心。二是鼓励和引导高校专门人才服务社区体育。高校有优秀的体育师资和较高水平的体育专项人才,社区可通过政策鼓励和引导,吸引高校体育教师和体育优秀学生社团等专项人才进行服务与指导,社区也可联合高校开展相关体育比赛等。

4.打造特色体育

以国家体育大政方针为指导,以温州市自身环境为基础,以政府行为为引导,以社会力量为依托,科学论证,统一规划,打造以特色体育项目为点、特色基地为主线和特色小镇为面的立体化特色体育发展模式。

(1)建设特色小镇。《体育总局关于推动运动休闲特色小镇建设工作的通知》(体群字〔2017〕73号)指出,运动休闲特色小镇是集运动休闲、文化、旅游、健康、养老、教育培训等多种功能于一体的全民健身发展平台和体育产业基地[6]。温州市有着独特的自然资源环境,可因地制宜地打造和发展体育小镇,以政府引导为手段,以社会力量为资本,以某项运动为依托,打造集运动、旅游、教育培训等为一体的特色小镇。如温州市瓯海区茶山镇,可开发以山地越野为运动特色的休闲旅游度假小镇。

(2)打造特色基地。温州市有关管理部门应统一规划,依据一定区域不同的自然和人文环境打造一批特色体育基地,以此带动周边社区体育的发展,建成一个水上特色体育文化体验基地,打造一批龙舟基地、皮划艇基地等。

(3)开展特色运动。温州市基层社区体育管理部门应结合自身社区实际,挖掘具有社区特色的体育运动项目,并在充分调研社区居民的基础上,选取一项或几项具有可行性的运动项目进行推行。让社区居民充分参与社区体育运动,定期组织特色运动项目及相关对外交流比赛等,不断夯实并壮大社区特色运动参与人数,真正做出特色,打造社区特色运动品牌。

5.推进社会力量办体育

(1)社会力量办竞技体育。国家体育总局、教育部联合印发的《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》指出,“社会力量是竞技体育后备人才培养的重要组成部分。引导和支持社会力量参与竞技体育后备人才培养工作,鼓励兴办多种形式的青少年体育训练机构”,明确提出要推动社会力量参与竞技体育后备人才培养工作[7]。温州市政府应积极引导,不断改革创新相关体制与机制,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,把政策措施落实到位;调动社会资本、企业、青少年体育俱乐部、培训机构等各种社会力量积极参与体育改革,加大竞技体育后备人才培养领域的投入力度,发挥社会力量自身优势参与竞技体育后备人才培养和梯队建设、青少年比赛、国际交流等。

(2)社会力量发展体育产业。近年来,随着《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》等政策的出台,以及商业性和群众性体育赛事审批的取消,《关于支持社会力量举办马拉松、自行车等大型群众性体育赛事行动方案(2017年)》的印发,自行车赛和马拉松赛等相关赛事蓬勃发展,社会力量举办赛事的积极性明显提高。温州市政府相关管理部门应给予社会力量办体育赛事更多引导,为推动温州举办国内、国际性体育赛事的发展提供保障;加大对社会力量投资体育产业的支持力度,让社会资本更多地注入体育产业,助推温州市体育产业不断转型升级。

——浙江省温州市平阳县中心小学