不可抵达之境:观照与赋形

张晓凌

It is hard to depict the whole picture of this art exhibition, at least in the aspect of forms. The exhibition of four well-known Chinese and Italian painters -- Ruggero Savinio, Tang Yongli, Giuseppe Modica and Ms. Zhang Yidan, presents audience with so many themes, interwined and confusing, such as the cross-cultural dialogue of Chinese and Italian contemporary paintings, nationalism aesthetics and personal exploration, and contemporary transformation of classical forms. People may wonder: how was the concept and framework of this exhibition formed?

很难勾画这个展览的轮廓,至少从形态上看是如此。在展厅内,我们仿佛在四个彼此不相关的世界中穿行。同时,它们之间所建立的议题又如此之多,且相互交织缠绕到令人困惑。比如:中意当代绘画的跨文化对话、国家主义美学与个人探索、古典形态的当代转化等。人们或许因此而质疑:这个展览的理念与框架是如何形成的?看上去这是一个难题,我只能尝试着作答。略去纷繁的表象,排除形态、风格差异所带来的困扰,我们会看到这样的事实:四位艺术家对超验世界有着异乎寻常的迷恋,这一癖好表现在作品上,不仅呈现为彼此创作理念的秘响旁通,还神秘地隐喻着不同画面的精神指向:即,无论语言持何种形态,它们都不约而同地通向了相似的目的地——一个超越表象、合于天造的超迈境界:鲁杰罗·萨维尼奥的光塑之形、唐勇力的古今互渗图像、朱赛佩·莫迪卡的神秘镜像,以及张译丹的山水秘境——它们近在咫尺,却永远无法抵达。展览的理念正在于此:以对超验世界的观照与赋形,来重申、恢复艺术的本心与真义。

在当代艺术领域,一个不可回避的事实是,艺术家们已普遍失去了对超验世界的感知与思考能力,套用德里达的话来说,当代艺术已堕落为纯粹的智力游戏。在向俗而生的价值取向方面,在矫饰化的形式游戏方面,在对“机巧”“点子”过度推崇所带来的智力主义泛滥方面,当代艺术已竭尽所能,差不多消耗完了所有的能量。这一过程,除了留给我们转瞬即逝的现象与泡沫外,几乎没有任何信念与思想的果实。这一糟糕的现实迫使我们不得不重新思考:何为艺术?艺术何为?如果我们尚缺乏足够的智慧与能力的话,那么,不妨从聆听先哲们的教诲开始:“夫书肇于自然(道),自然既定,阴阳生焉,阴阳既生,形势出矣”(《书苑菁华》)。所谓画者:“一虚一实,一参一差,即阴阳昼夜消息之理也。”(邹一桂)。一言以蔽之,艺术本质上是对宇宙秩序的悟得与把握。所谓“奥理冥造” “造理入神,迥得天意”皆是这般意思。康德认为:“有两种事物我们越是执著地思考它们,心中越充满有增无减的赞叹和敬畏——头顶的灿烂星空,心中的道德律令。”宇宙结构就是如此神秘地规约着人间的道德与艺术律令。基于此,这样的信念值得坚守:艺术是人类通往灿烂星空的途径,唯有“奥理冥造”的艺术才能无限地接近那里。

仰望星空,凝神观照自然(道),并为之赋形,是艺术家的天职与使命。所谓观照,出自佛门,又称般若观照,即以智慧照见事理,以自我生命契合超验世界,以达到物我同一的心灵大自由。因而,艺术的创造是一个“为道日损”、精神不断超越的过程:“以我襟含气度,不在山川林木之内,其精神驾驭于山川林木之外。随笔一落,随意一发,自成天蒙,处处通情,处处醒透,处处脱尘而生活,自脱天地牢笼之手归于自然矣。”(石涛)

在卓越的画家那里,赋形即是对超验世界的隐喻式建构。隐喻一经展开,便依托于观照的底色与素材,在想象、记忆、经验不断交替的层面上,开始了朝向超验世界的令人炫目的旅程。很显然,这是一个无限接近目的却永远无法抵达的旅程。隐喻的意义正在于此,它创造、建构了超验世界这一不可抵达之境的替代物,使其获得了隐喻式的澄明。

基于艺术的这一本源性质,真正的艺术家应该被这样定义:他们是朝向超验世界而日复一日跋涉的圣徒。在这里,我相信自己的判断:此次展览的四位藝术家正是这样的圣徒。

鲁杰罗·萨维尼奥出身于艺术的贵族世家。其父阿尔伯罗·萨维尼奥是百科全书式的艺术大师;其叔父乔治·德·基里柯则是中国艺术界所熟知的“形而上”画派的大家。从丰厚的家族文化遗产中,鲁杰罗·萨维尼奥所获有二:品位和对不可知事物的兴趣。然而,如果从其作品上寻找家族痕迹的话,那注定是徒劳的。无论艺术理念还是风格,鲁杰罗·萨维尼奥都迥异于他的前辈,他懂得以叛逆的姿态和创造性的工作来丰富家族的传统。这一点,在他的光塑之形及理念上有着明确的表达。光作为主宰,给萨维尼奥的画面带来了普鲁提诺意义上的“光的形而上学”。

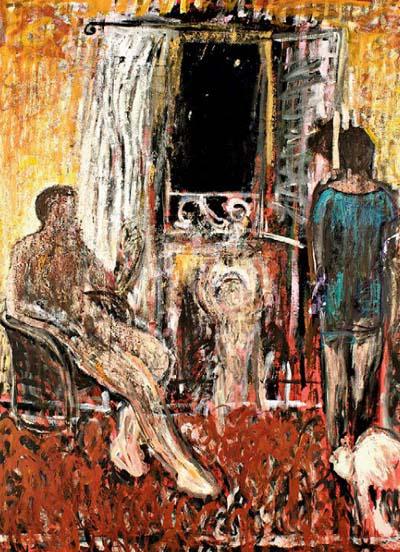

的确,鲁杰罗·萨维尼奥是光的魔法师,他总是能自由地、甚至漫不经心地用光点来塑造背景与人物,并使它们陷入这样的叙事逻辑中:“承载着他本身时间”的人物,一如历史的缩影,与光塑之形展开了无休止的博弈:先是与混乱背景的撕扯,最终将搏斗引向人自身——时间总是毫不留情地撕裂光所塑造的永恒之形,迫使人物从中逃离,而“永远失于无形”。“无形之形”或许就是萨维尼奥绘画的哲学。作于1993年、以其父名字命名的《树》似乎以树喻人。硕大苍劲的古树被光斑镶嵌在宝石般湛蓝的天空之上,光斑的游动,迷离而空濛,意味着初始,又暗喻着终结。同样的意念既出现于旷野,也浮现于室内。1997年的《客房》是光与人又一次角逐的奇迹:木呆的人物似乎静观着光微粒所弥散出的气息,在聆听中归于无形。有趣的是,2000年以来,萨维尼奥的画面剧情发生了颠覆式的反转:牧歌式的古典情景神奇地返回,人与背景、与光线、与时间似乎达成了某种和解,大地、森林、人物一如童话般的明媚与和谐。简言之,阅读萨维尼奥的绘画,犹如阅读一首穿越时间、光线与超验世界的哲理诗。

在当代绘画界,很少人能像唐勇力那样,自由地穿梭于国家主义美学与个人追求、传统与当下、工笔与写意等两极所构成的疆域中。他的那幅旷世巨作《新中国诞生》悬挂于中国国家博物馆正堂后,一个悄然无声却惊心动魄的转化在于:其政治意涵在时光的磨损中逐渐淡去,而美学价值却日益上升。这一潜隐的事实彰显了一个道理,我以为它接近真理:题材的现实性、政治性往往消逝于历史与美学的觉醒处。我无意夸大《新中国诞生》的范式意义,但我们不得不承认,它准确地揭示了重大题材创作的规律:所谓重大题材创作,既是题材的史诗性重构,又是主体人物的精神自传。

通向古典的道路是深邃黑暗之路,也是光明之路,当现实之光回溯至历史的幽冥深处时,从那里反射出的光芒更为瑰丽、耀眼。对于中国当代画家而言,没有人能拒绝历史之光的诱惑。然而,真正领略这一耀眼光芒所蕴藏的智慧与资源,并在古典与当代交汇处建立坐标的艺术家又有几人呢?在唐勇力看来,通古之人必是身兼数“功”之人,如“通古之功”“笔墨之功”“线条之功”“书法之功”“人文之功”。《敦煌系列》完整地诠释了唐勇力的艺术观,阅读这个系列,我深以为,唐勇力是被历史所眷顾的人——历史总是以各种暗示为他提供通往古典宝库的方法,比如“工笔的写意性”“脱落法”“虚染法”等。通过这些方法,唐勇力对敦煌的图像、线条、色彩、结构、故事及各类感受进行了最大化的编码,使创作顺利地到达这样的情境:在那里,古典与当代、幻觉与沉思、悲悯与欣喜全都不分彼此地融为一体。从历史漫射的光芒看过去,唐勇力更像是一位通古今之变的思想者,而非单纯的艺术家。

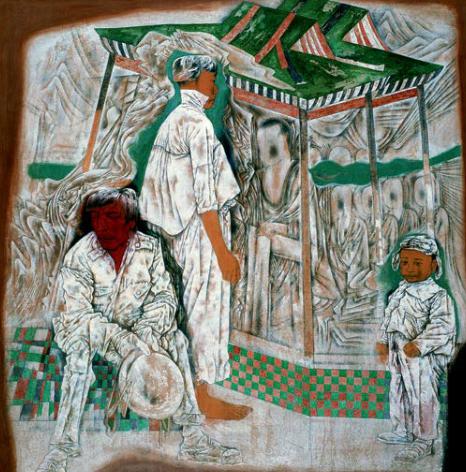

时间、光线和记忆是朱赛佩·莫迪卡绘画的三个支点,但它们要通过“折射”才能形成画面的叙事结构。换言之,“折射”于莫迪卡既是方法论,也是目的论。在某些画面上,“折射”以蛰伏的方式隐秘地发挥作用;而在另一些画面上,“折射”则作为作品的表现主体而存在。对每个阅读者而言,“折射”有着奇妙的哲理意味:当人们用自己的记忆、经验来观看这个世界时,就像透过一块滤镜一样,它所折射出的“现实”与脑中的幻象毫无二致。就作品的结构而言,如莫迪卡所说,“折射”形成了两个空间,一个是物质的、现实的,可感知并可测量;一个是映射出来的,捉摸不定,虚幻而诱人。时间、记忆沿着光的折射而弥散于画面,在现实世界图像中,画家细致地刻画了都市、几何物体、人体的轮廓,并以独特的笔触赋予其色彩与肌理,为作品贮藏并释放出巨大的视觉力量。令人惊讶的是,在这个图像背后,还拖着一条长长的忧郁的尾巴;在虚幻世界图像中,时间、记忆与光出落为孤傲而温柔的诗意,以象征的方式成为现实的伴随者、守护者。

与其说莫迪卡是内心激荡、充满浪漫精神的艺术家,不如说他是思考严谨的智者。这从他对艺术所持有的态度,以及他对自己艺术路径的设计即可以看得出来:观念的当代性、图像的现实性、技术的古典性、境界的象征性——这是莫迪卡最为智慧、最为精巧的自我设计。它所构成的图景是深邃而奇妙的:在古典与当代之间,在现实与梦幻之间,莫迪卡的意识犹如没有标志的地下河流,自由地流淌与贯穿,且不可止息。无界的贯穿,是莫迪卡艺术思想最为精彩的部分。我以为这样描述莫迪卡比较准确:比起罗马美术学院教授这一严谨的形象来,他更像是在时代边缘徘徊的游吟诗人,在那里,他一直在无助地吟唱——但是自由的。

1990年代以来,中国当代绘画始终处在传统—当代、全球化—地域性、先锋—保守的紧张运动中,由此供养出一个“悖论反思”的领地。在“悖论反思”中超越被世俗意识所困扰的昏暗状态,在不同价值的对冲中寻找自己的艺术路径,成为当代画家的宿命与抉择,张译丹的绘画亦如此。准确地讲,她的绘画是西学启蒙与传统思潮相互激荡的产物。反思的浪潮之后,张译丹不仅确立了复兴、重构青绿山水与工笔人物的目标,而且自如地掌握了中国画创作的枢机:以萧然清远之心映照万物,灵台光明朗照,则万物含生而浩荡不竭。译丹的青绿山水,遥承唐宋坠绪,画面多冈峦平缓,溪水清澈,其间民居错落,黛瓦粉墙,水湄蘅皋,多有板桥通连。其境界,有遗世独立之意趣;又如蓬莱仙境,发嘘风漱雪之神韵。作于2014年的《松悟》是新青绿山水的代表之作,乳白色雾霭的掩映中,群峰参差逶迤,山石的翠绿、淡紫在褐灰色调子中闪烁不已,影落烟回中,隐见群松内蕴的傲然精神,似能聆听到游丝般穿越万木的细腻的靈魂之声。同样作于2014年的《芳汀水岸有隐庐》则在7米多的长卷上,以怪石、走泉、水汀、深潭、花草、细瀑构成悠游回环之势,并有嘉木数株,叠覆于其间。在那里,依稀可见水径回转、杳霭连绵,蓬勃生发出流转不绝的大化生机,还有妖娆舞动的风之灵……

译丹的另一项成就是她的工笔人物。在这类画面上,可以领略她创造幻觉的能力——她总是以富有穿透性的,甚至有些古怪的想象力将人物置于幽冥的超现实境界中,人物犹如白日梦般陷入凝思、迷离与不安,我称之为精神的休克状态——不用细究,作为现实的隐喻,那里也是不可抵达之境。