宋人的秋季节令生活

张立峰

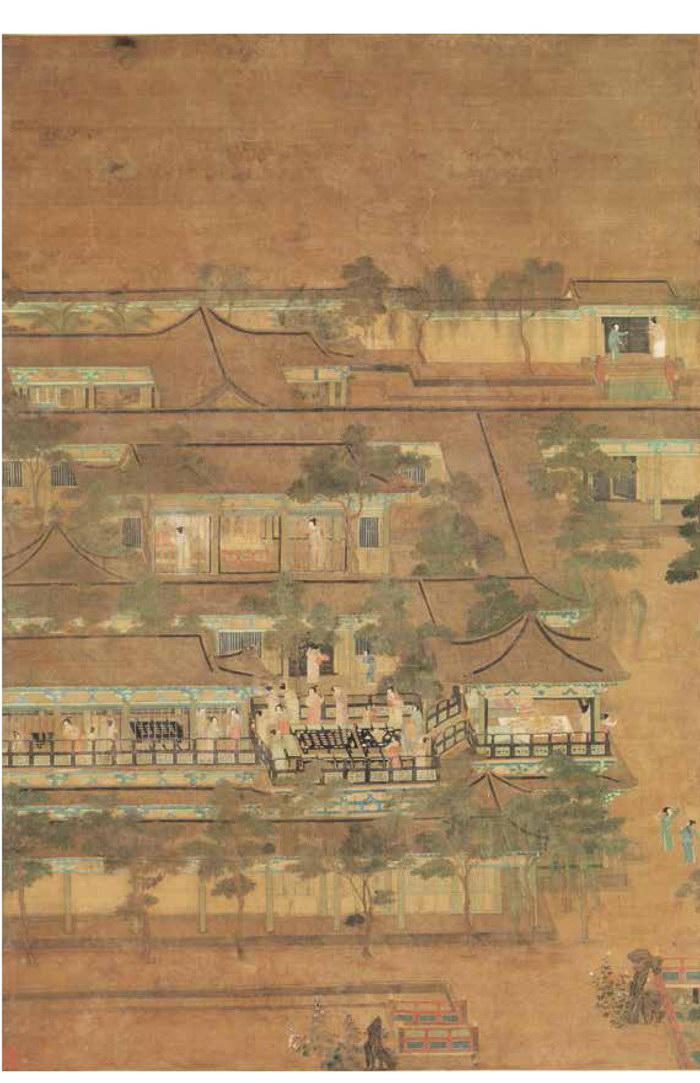

七夕乞巧

农历七月,又称“早秋”“首秋”,此时在节序上已经入秋。七月七日,又称“七夕”。七夕节大约形成于汉代,此后历代沿袭,及至宋代,节俗内容十分丰富,节事热烈达到鼎盛。

宋代七夕又是晒书节,“皇朝故事,以七月七日为晒书节,三省六部以下,各赐缗钱开筵谋,为晒书会”。在热闹的集市中还有专门的乞巧市,“卖乞巧物,自七月初一日为始,车马喧阗”。七夕当日,儿童们要穿着新衣,“倾城儿童女子,不论贫富,皆着新衣,竞夸鲜丽”。很多孩童还会手执荷叶,“七夕前三五日,军马盈市,罗绮满街。旋折未开荷花,都人善假做双头莲……又小儿须买新荷叶执之”。至今尚有不少宋代“执莲童子”玉雕等传世,即是当时七夕节俗的写照。

七夕当晚,节日气氛进入高潮,很多富户豪门都要在自家庭院内结彩楼,“贵家多结彩楼于庭,谓之‘乞巧楼”;民间则搭建“乞巧棚”,称为“仙楼”,棚内刻着牛郎、织女及王母等仙人像,用以祭拜乞巧。祭祀时,人们在楼棚中铺陈“磨喝乐”、花瓜、酒炙、笔砚、针线,或儿童裁诗,或女郎呈巧,焚香列拜,谓之“乞巧”。

对女子来说,当夜还有“大考”——穿针乞巧与蛛网乞巧。穿针乞巧又称望月穿针,妇女们需要手执针线,对月穿针引线。宋代宫廷曾经流行穿“七孔针”的风俗,宫中嫔妃们各用七孔针、五色线,在月光下连续穿过七孔者为“得巧”。“蛛网乞巧”是指捉取小蜘蛛,用金银小盒儿盛之,到次日早晨查看蜘蛛在盒内结网是否“圆正”,来判断“得巧”与否。蜘蛛结网类似于女子织绣,蛛网的结构奇妙,富于美感,在古人看来是智慧与灵巧的象征。此外,已经开蒙读书的孩子还要“乞聪明”,“七夕,京师诸小儿各置笔砚纸墨于牵牛位前,书日某乞聪明”。

乞巧圖 绢本设色 161.6×110.8cm 五代 佚名 美国大都会艺术博物馆藏

七夕节祭祀、乞巧所用物品也很多,以磨喝乐、水上浮、谷板、花瓜、种生和果食花样等物最为常见。“水上浮”是以黄蜡雕铸并装饰彩画金缕的凫雁、鸳鸯、龟鱼之类的小动物;“花瓜”是用瓜雕刻成的花式瓜果:“果食花样”则是用面、油、糖、蜜等原料制作的造型丰富的果食,后来演变为“巧果”;“谷板”是在覆土的木板上种禾苗、做田舍人物而形成的小村落模型:“种生”是将豆、麦等植物种子盛于器皿中令其发芽数寸,然后束以彩色布条。谷板和种生演变为后来的“生巧芽”。

在诸般物品之中,以“磨喝乐”最具特色。“磨喝乐”又称“摩喉罗”,是一种“小塑泥偶”,源于佛教文化。宋人孟元老《东京梦华录》记载:“悉以土、木雕,更以造彩装座,用碧纱罩笼之,下以桌面架之,用青绿销金桌衣围护,或以金玉珠翠装饰尤佳。”一个小小的泥偶装饰如此华美,往往价值“数千钱”,以至于东京城内最为繁华的几条商业街——潘楼街东宋门外瓦子、州西梁门外瓦子、北门外、南朱雀门外街及马行街——都有售卖,从宫廷禁中、贵家富户到庶民百姓,都非常追捧。

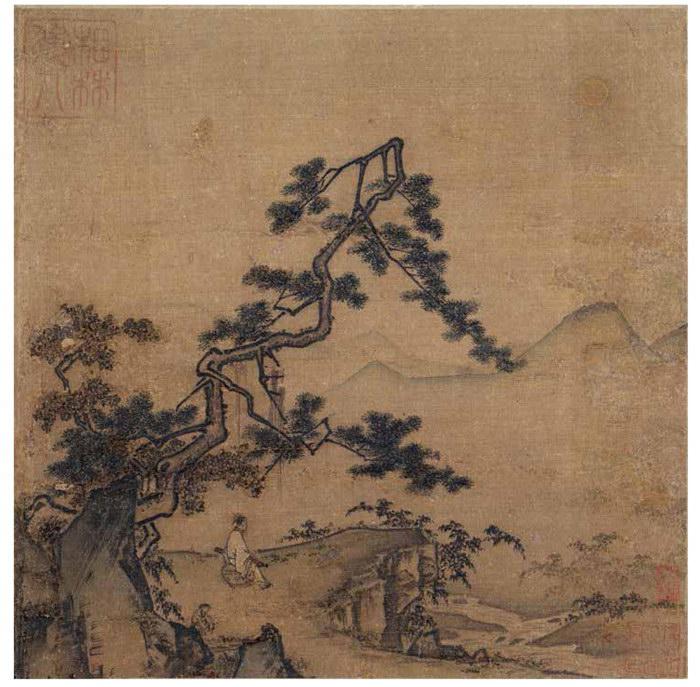

松荫玩月图 绢本墨笔 25.4×25.4cm 南宋 马远(传) 美国大都会艺术博物馆藏

中秋观月

八月十五日,恰逢“三秋”过半,故称之为“中秋”。

大约在唐代才将中秋定为节日,至宋代中秋节开始盛行。中秋赏月是促成中秋节形成的重要因素,中秋之夜月色倍明于常时,又谓之“月夕”。此时金风送爽、玉露生凉、丹桂香飘、银蟾光满,无论是王孙公子还是平民百姓,“莫不登危楼,临轩玩月”。故而,宋人的中秋活动多围绕“赏月”进行。

在宋代,出现了像开封、临安这样人口百万以上的大都会,城市的繁荣、人口的密集造成市民阶层的迅速扩大,出现了鲜明的市民精神,在节日活动中甚至已展现出独特的狂欢气质。中秋当夜,宋代都市居民“或开广榭,酌酒高歌,以卜竟夕之欢”,哪怕是“陋巷贫窭之人”,也要“解衣市酒,勉强迎欢,不肯虚度”。天街上,直到五鼓,还能见到玩月游人“婆娑于市,至晚不绝”。

早在北宋,月饼的雏形就已出现。苏轼有诗:“小饼如嚼月,中有酥与饴。”在南宋周密《武林旧事》、吴自牧《梦梁录》中,“蒸作以食”的月饼也出现在宋人的中秋餐桌上。《东京梦华录》记载:“中秋节前,诸店皆卖新酒,重新结络门面彩楼花头,画竿醉仙锦旆,市人争饮。是时螯蟹新出,石榴、漓勃、梨、枣、栗、孛萄、弄色枨桔,皆新上市。”随着时鲜水果、鱼蟹、酒水的应节上市,中秋节的食品种类大大丰富,为人们过节狂欢奠定了物质基础。“中秋夜,贵家结饰台榭,民间争占酒楼玩月。丝篁鼎沸,近内庭居民,夜深遥闻笙竽之声,宛若云外。间里儿童,连宵嬉戏。”

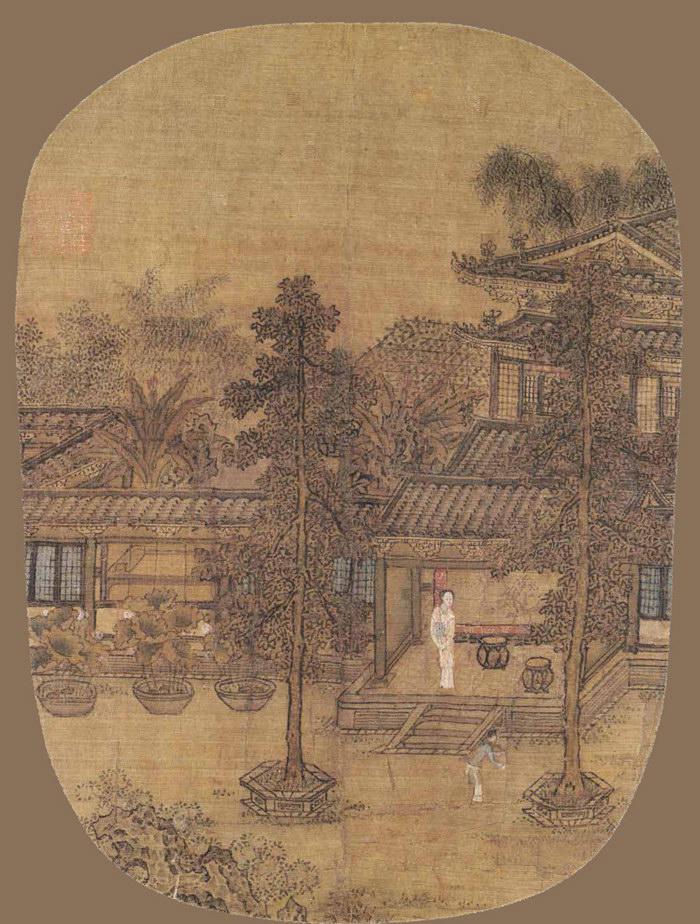

柳塘泛月图 绢本墨笔 宋 佚名

松溪泛月图页 绢本设色 24.7×25.2cm 南宋 夏圭 故宫博物院藏

桐荫玩月图页 24×17Cm 宋 佚名

月夜看潮图 绢本设色 22.3×22cm 南宋 李嵩 台北故宫博物院藏

南宋时期,中秋团圆的节日内涵开始凸显。《武林旧事》记载,太上皇宋高宗与宋孝宗曾一同中秋赏月,高宗说:“今日中秋,天气甚清,夜间必有好月色,可少留看月了去。”待到明月初上,箫韶齐举,缥缈相应,如在霄汉。宋孝宗亲自起身执玉杯,进奉高宗御酒,恭祝佳节,中秋团圆意象凸显。

嘉泰三年(1203年),南宋王朝颁布的《庆元条法事类》中,“假宁格”正式增加中秋休假一日的内容,中秋节日再次被官方予以确认。此时,中秋的节俗内容进一步增加。如《武林旧事》记载:“此夕浙江放‘一点红羊皮小水灯数十万盏,浮满水面,烂如繁星,有足现者。或谓此乃江神所喜,非徒事观美也。”这是浙江地区中秋节放灯祭祀江神的习俗。《梦梁录》中还有浙江地区中秋观潮的记载:“自苗子头直至六和塔,家家楼屋,尽为贵戚、内侍雇赁,作看位观潮。”可见当时观潮盛况。

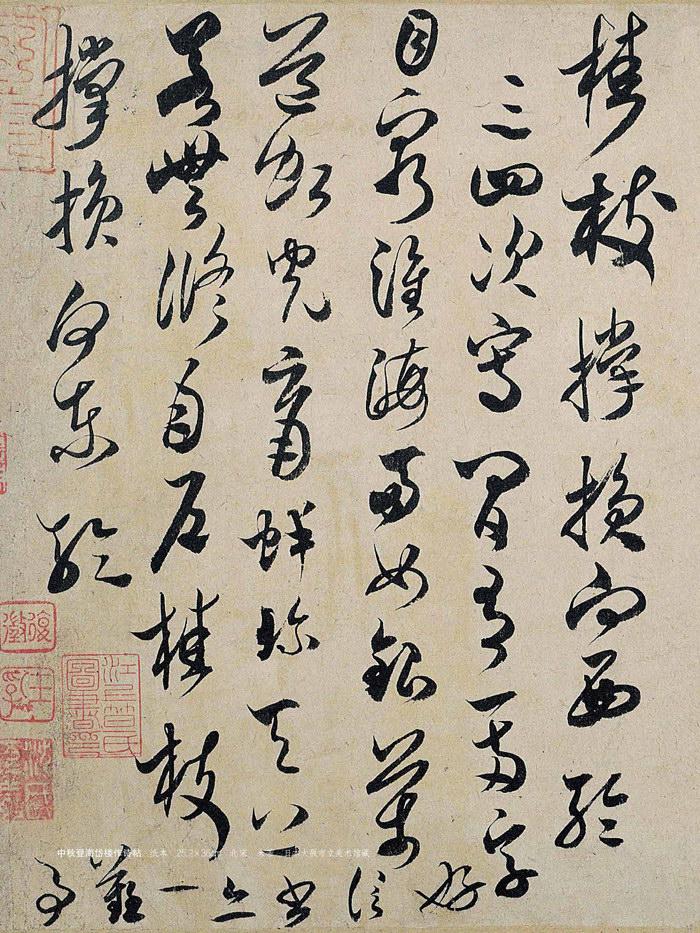

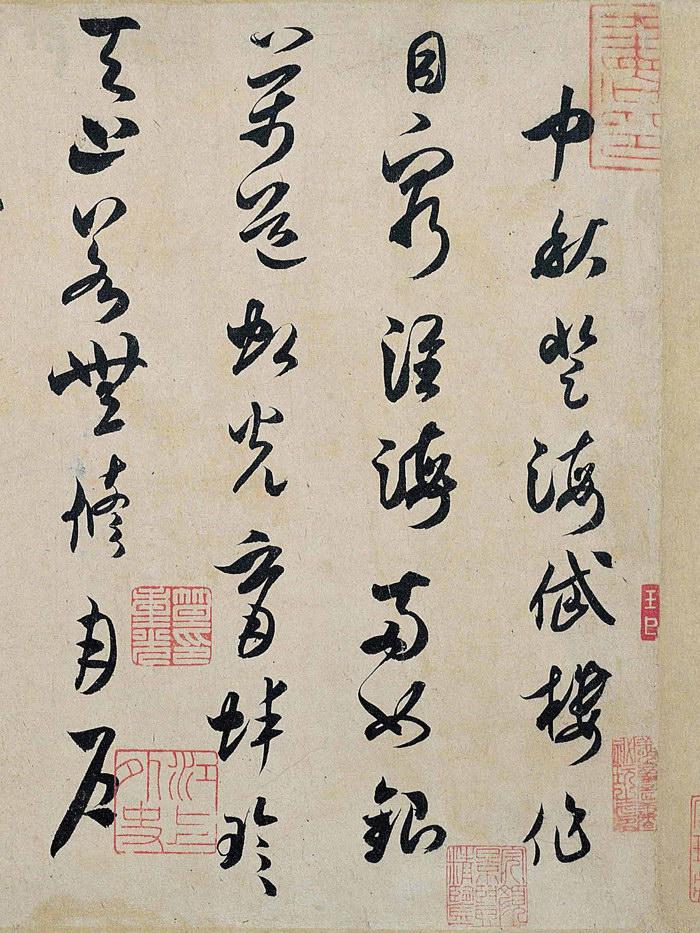

中秋登海岱楼作诗帖 纸本 25.2×36cm 北宋 米芾 日本大阪市立美术馆藏

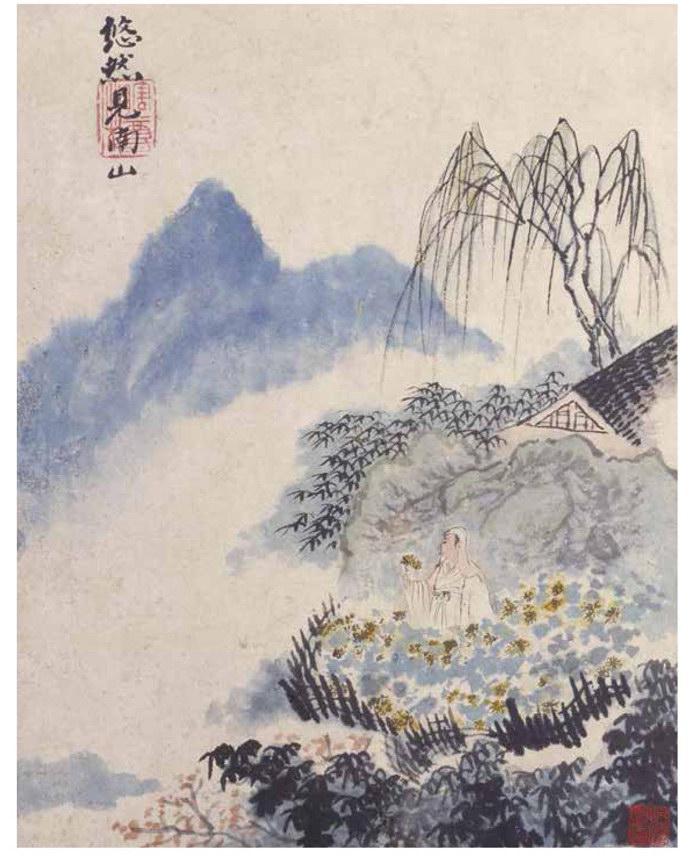

陶渊明诗意图册之悠然见南山 纸本设色 27×21.3cm 清 石涛 故宫博物院藏

重阳赏菊

日月梭飞,转到重阳。《易经》云“阳爻为九”,九为阳数。九月初九,两九相重为“重九”,两阳相重为“重阳”。

战国时期,我国就有过重阳节的习俗。到了宋代,庆祝重阳节的活动非常隆重,与菊花相关的活动尤其多,苏轼曾说,“菊花开处乃重阳”,可见菊花之于重阳的重要意义。

关于重阳节的菊事活动和节日盛况,从宋人所写的城市风俗志中可有深切体会。《东京梦华录》记载:“九月重阳,都下赏菊。有数种,其黄白色、蕊若莲房,曰‘万龄菊:粉红色日‘桃花菊;白而檀心曰‘木吞菊;黄色而圆者曰‘金铃菊:纯白而大者曰‘喜容菊,无处无之。”重阳佳节,北宋都城汴梁的“菊展”阵势浩大,可供观赏的菊花品种繁多,根据颜色、造型等细致分类可多达七八十种。集市、商铺和酒家等则在店门口以菊花点缀门面,招揽顾客,“士庶之家,亦市一二株玩赏”,真可谓是花团锦簇、万紫千红。

岁岁重阳,年年登高。更多的城市居民并不满足于观赏盆栽菊花,他们或到郊外登高赏菊,或山野欢聚畅饮。“此会应须烂醉,仍把紫菊茱萸,细看重嗅。”这一日,人们喝的酒是菊花酒,吟的诗是菊花诗。诗人宋祁在重阳节游宴时说:“秋晚佳晨重物华,高台复帐驻鸣笳。邀欢任落风前帽,促饮争吹酒上花。”即使山风把帽子吹落也不管,继续抢饮他的菊花酒,足见场面之热烈。

在南宋都城临安的宫廷里,重阳节前一日还有隆重的宫廷仪式上演。《武林旧事》记载:“禁中例于八日作重九排当,于庆瑞殿分列万菊,灿然眩眼,且点菊灯,略如元夕。”在宫中,皇帝命人举办万菊展览、点亮万盏菊灯,一时间令人“灿然眩眼”。皇帝还会赐予臣子、宫妃、侍卫、乐伶等人“糕酒”、菊花或书画等物品,共同欢度佳节。

从宫中到民间,重阳节都是宋人节俗中盛大节日。节日的重头戏就是赏菊,即“渊明向东篱赏菊,正是故事”,这一天无论男女都把一朵淡雅的黄菊簪上头顶。除了看菊展、点菊灯,人们还要饮菊酒,借此消解病厄,“世人以菊花、茱萸,浮于酒饮之,盖茱萸名‘辟邪翁,菊花为‘延寿客,故假此两物服之,以消阳九之厄”。重阳糕也是节日里必不可少的吃食,其做法是以糖面蒸糕,用猪、羊、鸭肉切丝堆丝,再插上小彩旗。专门供奉宫廷的蜜煎局还会用五色米粉塑成“狮子蛮王”造型,放在熟栗子和蜂蜜等拌和的糕上,称为“狮蛮栗糕”。这些“重阳糕”會作为赏赐之物,从“禁中分及贵家,相为馈送”。

菊丛飞蝶图 绢本设色 23.7×24.4cm 南宋 朱绍宗 故宫博物院藏

除了七夕、中秋和重阳节,宋人在秋季里还有不少其他节俗。例如,七月十五日为中元节,这一天各个寺院会有“盂兰盆会”,设立孤魂道场,祭祀亡灵:人们例用新米、新酱、时果、彩缎,在斋戒沐浴之后祭告祖先,预报秋季的收成。

立秋当日,南宋太史局还会委派官吏于皇宫禁廷之内,将梧桐树种植于殿前。待到立秋交时,太史官要奏报皇帝及天下臣民:“秋来。”当天都城内外,从清晨开始满街都在叫卖“楸叶”,妇人、女子及儿童争相购买,“剪如花样,插于鬓边,以应时序”。

九月之末,秋季将去,天气转寒。宋代宫廷“御前供进夹罗御服,臣僚服锦袄子夹公服”,此为“授衣”之意。同时,“自此御炉日设火,至明年二月朔止”,此为“开炉”御寒。刚刚欢度了一个充满喜庆气氛的秋季,热爱生活的宋人又要“田种收藏了,衣裘制造看”,为即将到来的寒冬做准备。

在他们心中,或许正在期盼“和风待柳芳”的暖春,抑或是下一个“三秋桂子、十里荷花”。

秋窗读书图 绢本设色 25.8×26cm 南宋 刘松年 故宫博物院藏

秋山红树图 绢本设色 28×28cm 南宋 萧照 辽宁省博物馆藏