残疾人按比例就业制度实施效果的评估*

——以《残疾人保障法》修订为例的比较数据分析

陈 鹏

(1.武汉理工大学 政治与行政学院,湖北 武汉 430063;2.武汉理工大学 中国残疾人事业发展中心,湖北 武汉 430063)

一、引 言

就业既是残疾人提升社会经济地位、实现自我价值和社会参与的重要途径,也是其公民权的基本组成部分。残疾人因身体功能受损和参与受限在劳动市场处于弱势地位,因此,保护残疾人就业机会成为保护残疾人群体生存权和发展权的重要课题。纵观世界各国和地区残疾人就业保障制度的实践,按比例就业制度是保护残疾人就业权利的重要途径。按比例就业制度的实践历史悠久,国外法律的相对成熟和政策体系的相对完备,对保护残疾人就业权利发挥着极大的促进作用[1]。中国于1990年颁布《残疾人保障法》实行按比例就业制度推动了残疾人事业的发展,后于2008年修订完成新《残疾人保障法》并正式提出实行按比例就业制度,要求用人单位履行对残疾人就业的义务[2]。

但数据显示,残疾人和非残疾人的就业分化仍有恶化为就业鸿沟的风险,如2011年世界卫生组织数据显示,无论发展中国家抑或发达国家,非残疾人就业率普遍高于残疾人近15%[3]。2014年中国残疾人联合会同样指出城镇残疾人失业率是城镇残疾居民的2.5倍[4]。因此,国内学界逐步审视按比例就业制度的实践成效。

2016年国务院印发《“十三五”残疾人小康进程规划纲要》,提出大力促进残疾人就业,共享全面小康社会成果,愈加突出残疾人就业问题的迫切性和重要性。按比例就业制度作为推动残疾人就业的主要途径,其实施效果直接关系到残疾人就业提升目标的实现。因此,科学、及时地对修订的《残疾人保障法》实施效果予以评估,是适时推动按比例就业制度改革和修订新《残疾人保障法》的基础。

但检视国内残疾人制度效果评估研究的文献,结合全国代表性抽样数据,发现现有研究对残疾人制度实施效果评估的量化文献研究较少,这显然不利于全面掌握当前按比例就业制度的实施效果继而推动残疾人事业发展。因此,结合2007年和2013年的全国代表性数据,运用汇合分析法和双重差分法对《残疾人保障法》的就业提升效果予以评估,以期提出更具针对性的干预政策,从而完善按比例就业制度。

二、残疾人按比例就业制度效果评估的研究回顾

残疾人就业保障制度包括按比例就业制度和反歧视为导向的残疾人就业权利保障制度[5]。残疾人按比例就业制度是指国家以法律规定残疾人在特定工作机构最低就业比例的制度。一旦公共部门或私人雇主达不到国家的规定比例要求,则依据国家有关规定强制履行保障残疾人就业义务。国外学者通常将按比例就业制度称为残疾人就业的“配额制”。按比例就业制度的建构初衷在于给残疾人平等的就业机会和权利,以保障金或津贴形式鼓励残疾人雇佣单位为残疾人提供机会,提高残疾人的经济社会地位以消除社会和雇佣单位对残疾人的歧视。

虽然按比例就业制度在促进残疾人就业上成就斐然,但按比例就业制度的发展效果在理论上却存在争议:一种观点派认为按比例就业制度的实施及完善有利于提升残疾人就业。这种观点认为残疾居民生理失能是其在就业市场弱势地位的主因,可称为“医疗模式”论。“医疗模式”论是20世纪70年代以前解释残疾人就业问题的占支配地位的理论,该理论倾向从医学角度强调肢体或功能损伤对个体健康产生的负面效果,医生则是社会成员避免残疾负面效果的主要力量。但该理论难以解释就业市场和社会对残疾人存在的广泛歧视,实践上则导致残疾人亟需的公共服务不足、对劳动市场企业的规制乏力和所谓专业权力团体的崛起[6]。“医疗模式”论的核心变量为居民健康状况,政策上则强调专业康复、集中就业和按比例就业等因素对残疾人摆脱就业弱势地位的积极作用。

另一种观点则倾向指出按比例就业制度具有残疾人就业的抑制效应。残疾人在就业市场的弱势地位源自社会排斥,称为残疾人就业的“社会模式”论。虽然该理论发展至今已遭受“过时的意识形态”之类的攻讦[7],但社会模式论将残疾现象和残疾人的生存状态与外部经济、政治、社会和文化环境联系在一起,强调“残疾”本质是社会对失能或心理存在损伤群体的排斥。社会模式论要求改变残疾人的不利社会环境,创造社会融合和文化包容的环境减少对残疾人的社会排斥[8]。

这派理论认为强调培养就业能力和提升社会融合才是提升残疾人就业率的关键。社会模式论认为按比例就业制度至少存在以下问题:第一,对雇佣残疾人就业比例的规定不必然意味残疾人就业质量的提高。如果缺乏合适的工作岗位、配套设施和稳定的就业环境,则残疾人按比例就业无疑会面对残疾人就业流动性、就业质量低的问题。

第二,对雇佣机构征收的保障金不必然发挥激励雇佣机构的效果。保障金征收的目标在于激励为残疾人提供工作机会的雇佣机构和提供残疾人康复服务的公益组织。但实际上残疾人要实现就业参与的成本越来越高,如残疾人的就业医疗、康复、就业培训、住房和交通等问题。若仅依托雇佣机构缴纳的保障金或难以实现激励雇佣机构的效果。

最为重要的是,按比例就业制度相比反歧视性就业制度,可能无法从根本上改变社会和雇佣机构对残疾人的歧视。隐匿于保护性就业制度和反歧视就业制度背后的逻辑假设是雇主因规制成本的提高和企业利润的约束不愿雇佣残疾人;残疾居民在就业市场与非残疾居民相比处于弱势地位。因此,“社会模式”论认为,按比例就业制度对残疾人就业的保护,因其成本及其对残疾人社会排斥问题的忽视反而可能加剧雇佣机构对残疾人的歧视。

针对上述理论有关按比例制度就业效果的不同判断,目前国外学者对此展开广泛的实证检验。这类检验主要结合国别研究,研究问题主要集中在保障金制度及其具体程序的研究。如德国、西班牙和奥地利等国学者考察法案对企业规模、财政激励、申请程序、保护性就业形势与残疾人就业的关系,发现按比例就业制度对残疾人就业率的效应短期提升效应明显,但长期效应并不显著。Michael Fuchs全面比较实行按比例就业制度的经济合作组织国家并指出按比例就业制度和残疾人就业率缺乏系统关系,而且按比例就业制度的就业提升效应十分微弱[9]。近年来,日本和韩国等国学者结合本国残疾人就业制度及立法实践广泛开展按比例就业制度实施效果评估。如Yuko Mori和Norihito Sakamoto结合断点回归设计和工具变量法指出日本按比例就业制度实施不但有助于提升制造业残疾人就业率,而且残疾从业者数量的增加不会减少所在企业的利润[10]。Sunwoo Lee和Sookyung Lee则通过比较日本和韩国按比例就业制度指出配额制仅对残疾人就业具有有限提升作用[12]。

但以上不同国别的研究却难以得出按比例制度就业实施效果的令人信服的结论,这是该领域令人沮丧的重要表现。同时,因上述研究多建立在截面研究设计基础上,故而无法直接纵向地评估按比例就业制度的实施效果。总之,因国外学者对残疾人按比例就业制度的国别研究取向、理论认知的杂化和截面设计指导下的按比例就业制度效果研究方法之缺陷,使得按比例就业制度的实施效果缺乏普遍性共识。

自2008年我国《残疾人保障法》修订正式实施以按比例就业为核心的制度以来,国内学者多以制度视角定性探究按比例就业制度的制度起源、设计原则和局限。如吴秋元、梁土坤分别从政策和制度角度反思按比例就业制度的演进、困境、效果和发展方向。目前有关按比例就业制度实施成效尚缺乏全国性微观层次量化研究。张奇林等结合宏观数据指出残疾人就业保障金制度对提升残疾人就业作用有限。基于上海地区的调研数据,张爽指出按比例就业制度的实施极大地拓展了残疾人就业渠道并保障了残疾人岗位流动性处于较低水平。廖娟则以微观数据指出残疾人就业条例实施效果不显著。因此,确立按比例就业制度为核心的《残疾人保障法》的实施效果亟待以全国性调查数据系统来进行评估。

三、中国残疾人按比例就业制度的发展

残疾人按比例就业制度的建设发展与中国残疾人就业保障制度的发展完善密切相关。中国残疾人就业保障制度可大致划分为初步探索阶段(1949—1965年)、建设停顿阶段(1966—1976年)、恢复阶段(1977—1989年)和建制发展阶段(1990年—至今)四个阶段,有研究将上述发展阶段概括为由集中到分散的过程[13]。

按比例就业制度始于中国残疾人就业保障制度恢复阶段。恢复阶段主要是重建残疾人就业保障的组织机构,加快残疾人就业保障相关法律法规的创制。组织机构上,1984年成立了中国残疾人福利基金会,以宣传、资助和管理残疾人事业。1988年中国残疾人联合会成立,其协助政府为残疾人就业和公共服务提供各种支持并成为残疾人发展事业的领导机构。立法和政策方面,1985年中国开始起草《残疾人保障法》。上述举措为引入按比例就业制度提供了制度和组织保障。

从残疾人就业保障制度的建制发展阶段开始,残疾人按比例就业制度进入稳步发展的轨道。1990年我国《残疾人保障法》(1991年5月15日实施)的颁布正式标志着残疾人按比例就业正式具有了法律依据。1990年《残疾人保障法》规定残疾人劳动就业实行集中与分散结合的方针,促进残疾人就业方式则包括集中性就业、按比例就业、个体就业、农业“种养加”等。1990年《残疾人保障法》第三条规定:“机关、团体、企业事业组织、城乡集体经济组织,应当按一定比例安排残疾人就业,并为其选择适当的工种和岗位。”

此后,伴随经济迅速发展和改革的深入,残疾人权益保障面临新情境和新问题的挑战,亟待进一步完善残疾人就业保障制度。国家相继推出残疾人就业保障的发展规划并于2004年启动《残疾人保障法》修改,2008年修订后的《残疾人保障法》正式颁布。

《残疾人保障法》修订期间国务院还制定了《残疾人就业条例》(2007年5月1日实施),明确规定用人单位安排残疾人不得低于本单位在职职工总数的1.5%,如达不到规定比例则应缴纳残疾人就业保障金[14],这也体现了中国政府对按比例就业制度的重视。2008年《残疾人保障法》(2008年7月1日施行)修订后,在坚持集中性就业、自主择业、自主创业和农业“种养加”的基础上,政府明确规定实行按比例就业制度,鼓励用人单位超过规定比例安排残疾人就业并履行保障残疾人就业义务,按比例就业制度相关法律法规至此确立。

虽然残疾人按比例就业在2008年修订的《残疾人保障法》才正式确立为按比例就业制度,但按比例就业在中国的实践却自1990年《残疾人保障法》即已开始。因此,学界已发现按比例就业实践存在按比例就业制度缺乏有力监管机构、对公共部门按比例就业的强制规定缺失和按比例就业制度忽视差异[15]等,导致按比例就业制度实践出现缴纳保障金代替残疾人就业和形式化等问题[16]。那么,这类定性判断是否具有数据支撑呢?

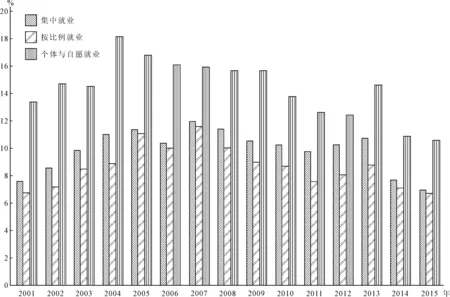

通过2001—2015年的《中国残疾人事业发展统计公报》的统计显示,按比例就业在过去十五年里是提升我国残疾人就业率的主要途径。图1表明按比例就业对城镇新增残疾就业人口的贡献低于集中就业和个体自愿就业。残疾人按比例就业与集中就业的差距近年有所缩小。2013年《中共中央组织部等7部门关于促进残疾人按比例就业的意见》颁布后,按比例就业对城镇残疾人口就业的贡献有所反弹并保持在27%左右,比2007年最高时的29%有所下降。这表明按比例就业制度可能对促进我国残疾人就业上具有重要作用。但是,2008年《残疾人保障法》修订导致的就业提升效应却仍无法直接证实。

图1 2001—2015年城镇新就业残疾人就业类型分布示意图

注:本图依据2001—2015年《中国残疾人事业发展统计公报》数据自制。

因此,有必要依托中国背景、纵向视角和全国性微观数据,全面考察残疾人按比例就业制度的正式确立对残疾人就业的提升效应。

四、数据、变量与描述统计

(一)数据来源与样本

本研究数据来自北京师范大学2007年住户收入调查的系列调查(CHIP)和2014年第五轮“中国居民收入项目”,国家统计局是这两次调查的执行机构。CHIP项目按照地区分层,根据系统抽样方法随机抽取调查样本。其中,2007年样本涵盖了9个省份15个城市,8 000个农村家庭样本和5 000个城镇样本;2013年调查则覆盖从15个省份126个城市234个县区抽选出的18 948个住户样本和64 777个个体样本,包括7 175户城镇住户样本、11 013户农村住户样本。根据国家对工作年龄的规定,研究将样本限定为16—60岁,2007年城乡混合样本为23 776个,2013年最终分析样本为34 969,两次调查分析样本共计58 745个。

(二)变量描述与置备

因变量为城乡居民的就业状况,设置为0至1的二分变量。其中,0代表失业, 1代表就业。

自变量包括残疾状况、健康资本和人力资本。研究指标如下:其中,残疾状况为残疾与否的虚拟变量;健康资本以自评健康程度为指标,人力资本变量则以Mincer模型提出的教育予以衡量[17]。此外,有别于Mincer模型,研究未将工作经验纳入模型,原因是潜在工作经验同年龄的线性相关导致的多重共线性。控制变量则包括性别、年龄、婚姻状况和户籍。

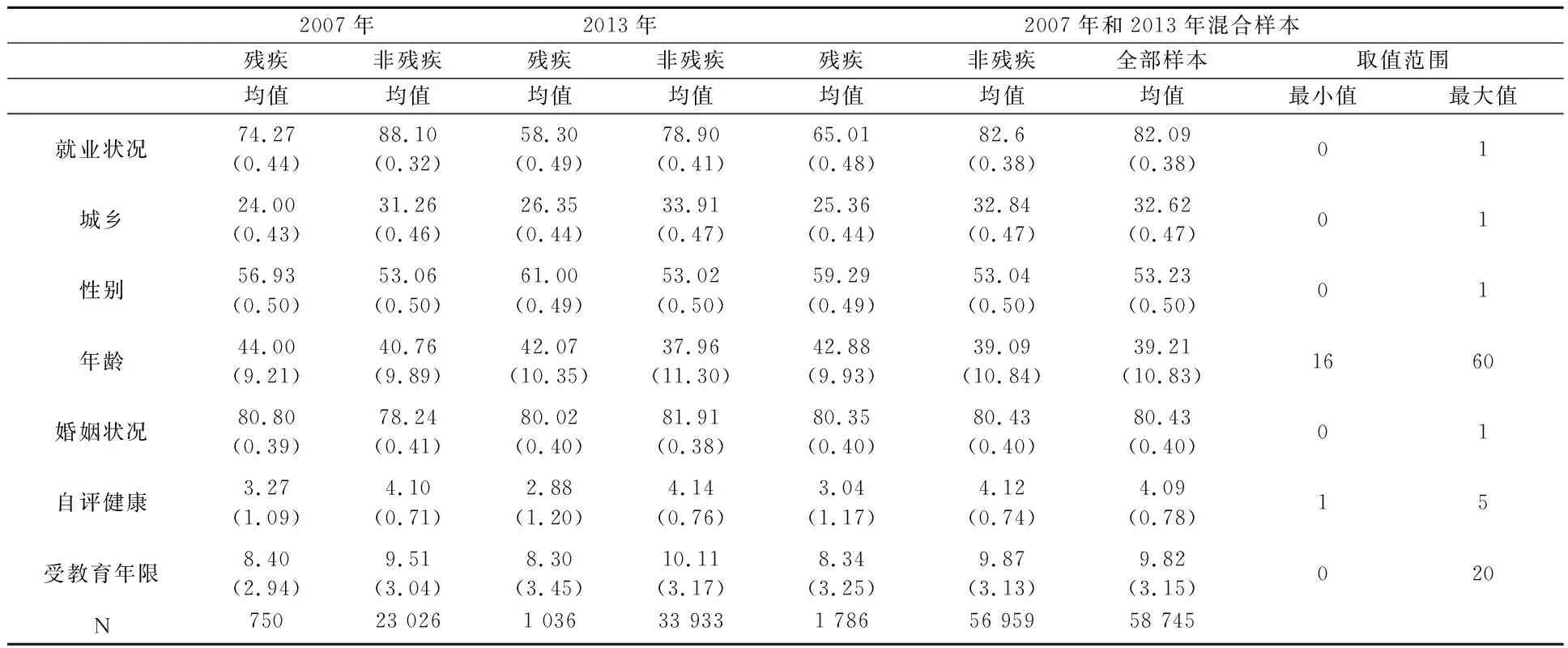

表1是按居民残疾状况分组以比较城乡残疾居民与非残疾居民差异的描述统计表。表1表明残疾人和非残疾人存在以下差异:第一,残疾人就业率低于非残疾人。2007年和2013年残疾人就业率分别为74.27%和58.3%,非残疾人就业率为88.1%和78.9%,非残疾人就业率始终高于残疾人就业率,而且上述群体的就业差距有所扩大;第二,残疾人在自评健康上比非残疾人更差。人力资本上,残疾人要逊于非残疾人,各类致残因素是缩短残疾人受教育年限的重要原因;第三,其他控制变量上,非残疾人为城镇居民身份的比例高于残疾人;残疾人的平均年龄高于非残疾人,与残疾发生的生命周期效应相符。

表1 变量的描述统计

表2为《残疾人保障法》与居民就业比例的关系表,直接反映法律修订前后残疾人和非残疾人不同时期平均就业率变化的差分。表2显示差分估计量为-0.068(p<0.001),说明《残疾人保障法》对残疾人就业存在抑制效应。上述结果因缺乏控制变量和线性模型设定,存在严重的异质性偏误和模型设定偏误。因此,研究在后续部分将进一步引入控制变量以求避免有偏的双重差分估计量。

表2 《残疾人保障法》修改与居民就业比例

注:†表示p<0.1,*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.005。

五、结果分析

(一)汇合分析模型与政策评估

表3是2007和2013年城乡居民就业差距纵向变迁模型的分析结果。残疾状况上,表3首先表明残疾人就业率显著低于非残疾人群体。其次,模型显示2007—2013年残疾人和非残疾人的就业差距未进一步扩大。2013年相对2007年的跨期系数为0.083,但统计上不显著。再次,数据表明2008年《残疾人保障法》的修改对残疾人就业率的提升效应不显著。总之,表3说明残疾人与非残疾人就业差距未继续扩大,但2008年《残疾人保障法》的修改对残疾人就业率的提升效应同样不明显。

首先,人力资本上,2007年和2013年数据均显示受教育年限对城乡居民就业率具有显著的促进作用。教育对就业的作用系数分别为0.036和0.039(p<0.001)。受教育水平和残疾状况的交互项表明受教育水平对残疾人和非残疾人的就业提升效应不存在差异。纵向趋势同样表明2007—2013年人力资本的就业提升效果极为稳定。

其次,健康资本方面,居民的自评健康对就业存在显著提升作用,但自评健康的就业回报相对稳定。值得注意的是,模型2和模型4中自评健康和残疾状况交互项为0.243和0.219(p<0.001),说明自评健康对残疾人的就业提升效应强于对非残疾人的就业提升效果。这再次突出表明专门的职业康复计划对提高残疾人就业的重要作用。跨期比较则显示2007—2013年健康资本的就业拉升效应保持相对稳定。

再次,其他变量方面,伴随时间推移,城市与农村的就业差距显著减少;就业的生命周期效应在2007年、2013年均存在,年龄的平方项系数为负且显著(p<0.001),表明伴随年龄变化,居民就业率出现先增长然后逐步降低的趋势;男性相对女性的就业优势则进一步扩大;已婚居民就业概率高于未婚居民,但二者差距的纵向变迁不显著。

表3 2007和2013年中国16-60岁城乡居民就业差距变迁的Probit模型

注:†表示p<0.1,*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.005。

(二)双重差分模型与《残疾人保障法》修改效果的评估

双重差分法(DID)是政策效果评估的重要方法之一,双重差分法立足准实验设计以比较控制组和干预组在政策变迁的差异。双重差分法模型要求纳入政策发生的时期虚拟变量、组别虚拟变量及时期组别的交互项。为考察2008年《残疾人保障法》修改后残疾人与非残疾人的就业差距变迁,控制组为非残疾人,干预组为残疾人。时间虚拟变量为2007年和2013年。

模型1显示当其他变量控制时,残疾人比非残疾人的就业概率低-0.094(p<0.001),2013年居民就业概率比2007年下降-0.165(p<0.001),但双重差分估计量不显著。这表明2008年《残疾人保障法》的修改对残疾人就业提升效应不显著,与表3估计结果一致。

表4中模型2则纳入个体层次变量。模型2仍表明残疾人与非残疾人的就业差距有所降低。模型2双重差分估计量不显著,无法证实《残疾人保障法》对残疾人就业的提升效应(边际效应为-0.019)。模型其他变量与表3估计效应一致即已婚、自评健康好、受教育水平越高的农村男性居民,就业可能性越高。反之,未婚、自评健康状况越差、文化水平越低的城镇女性居民就业可能性较低。综合就业残疾人与非残疾人的差异,已婚、自评健康好、文化水平越高,农村非残疾男性居民就业可能性越大。

表4 《残疾人保障法》修改对不同状况居民就业概率影响的估计结果

注:†表示p<0.1,*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.005。

此外,通过Logit模型对前述模型进行稳健性分析。Logit模型的分析结果与表3、表4结论一致。因此,汇合分析和双重差分模型都表明残疾人就业在《残疾人保障法》修改后无显著变化。

六、结论与讨论

按比例就业制度是保障残疾人就业权利的重要手段。虽然不同国家在残疾人就业立法的指导理念和监管力度上存在差异,但均体现了国家为普遍扭转残疾居民就业弱势地位的努力。传统的残疾人就业保护立法强调残疾居民的康复及其就业岗位的供给,但对残疾人的歧视、残疾人权利保护和残疾人的社会融入问题关注不足,对残疾人的社会地位和理解认知差异或是不同国家残疾人立法差异的重要影响因素。同时,对残疾居民个体残疾状况、就业能力、资源和禀赋性条件缺乏关注则导致立法干预仅限于社会融合的外在条件建构。不少国别调查已表明残疾人就业保护相关的立法对残疾人就业的提升效应往往有限,那么,2008年《残疾人保障法》在赋予残疾人比例就业制度地位后是否对残疾人就业产生显著的激励作用呢?

为克服双重差分法无法分析残疾居民就业率影响因素的时期效应及模型稳健性问题,本研究综合运用汇合分析法和双重差分法建构了城乡居民就业率的probit模型,并以logit模型进行稳健性检验。两种分析法及其稳健性分析均表明以按比例就业制为核心的《残疾人保障法》在提升残疾居民的就业率效果上成效未见显著。此外,尽管宏观数据表明按比例就业制度对我国新增城镇就业人口占据重要地位,但无法证明《残疾人保障法》修订的后产生提升就业的显著效果。

针对按比例就业制度实施效果的不显著,有研究指出残疾人就业不稳定性导致的高失业率或是《残疾人就业条例》颁布后效果不甚理想的关键原因[18]。但残疾人高失业率更可能是尚不完善的残疾人权益保障制度和社会对残疾人歧视导致的结果,而非是解释残疾人制度建设成效不足的统计原因。回顾既有残疾人按就业比例制度的讨论,政府权责有待明确,残疾人就业权利保障和救济有待加强,对用人单位义务规制有待精细,是提升按比例就业制度实施效果的主要路径,但上述路径仍亟待更具代表性的数据支撑。

此外,我们的研究表明残疾人的健康、户籍、婚姻状况和教育等特征对提升其就业具有重要影响。其重要的政策启示是残疾人制度实施效果不仅需要加强就业岗位供给,而且要结合残疾人个性特征以提升其就业能力,营造包容的就业环境。因此,政府应加大对残疾人的人力资本投入,制定专门的职业康复计划,并加强社区对残疾人家庭服务的供给。方法上,残疾人就业相关问题的全国性调查数量偏少、兼具理论导向和问题导向的专门问卷匮乏,这些都是量化评估残疾人就业政策实施效果的重要瓶颈。未来有待我们进一步加强残疾人综合情况调查及其实践。

注释:

①回顾国外残疾人就业政策评估研究,虽然英美等国学者同样对残疾人就业政策开展了广泛评估,但因上述国家并未实施就业配额制,因而英美等国相关研究成果不纳入文献回顾。

②参见Vazquezalvarez R. The effect of disability on labour market outcomes in Germany. Applied Economics, 2011, 43(4):389-412; Schuerbeek P V, Baeken C, Luypaert R, et al. Sheltered employment centres and labour market integration of people with disabilities: A quasi-experimental evaluation using Spanish data. Aiel, 2014, 10(1):65-91.;Lalive R, Wuellrich J, Zweimüller J. Do Financial Incentives Affect Firms’ Demand For Disabled Workers? Journal of the European Economic Association, 2013,11(1):25-58;

③数据来源参见2001—2015年中国残疾人联合会的统计公报板块:http://www.cdpf.org.cn/sjzx/tjgb/.

④中国家庭收入调查(CHIP)数据来源为http://www.ciidbnu.org/data.asp,具体抽样设计方案该网站均有说明.

⑤参见Nazarov Z, Kang D, Schrader S V. Employment Quota System and Labour Market Outcomes of Individuals with Disabilities: Empirical Evidence from South Korea. Fiscal Studies, 2015, 36(1):99-126;Kudo T. Japan's employment rate of persons with disabilities and outcome of employment quota system. Japan Labor Review, 2010, 7(2):5-25.Diossi K. Regulating the employment of people with disabilities - does the strict quota system bring real results? Journal of Central European Agriculture, 2011, 12(1):165-178.

⑥近年持类似观点的文献参见石丹淅、王琦的《残疾人就业状况变动趋势分析》一文.《残疾人研究》,2013年第四期;解垩的《残疾与劳动力市场——中国城镇男性的证据》.《管理世界》,2011年第四期第37-45页;邢芸、汪斯斯的《残疾人就业:教育、残疾程度和性别的影响》一文.《教育与经济》, 2016年第六期第47-54页.