我国计划生育家庭奖励扶助标准及其测算研究

摘 要:全面实施二孩生育政策后,对所有按政策生育家庭进行奖励扶助将是大势所趋。计划生育奖励扶助政策改革前景如何以及奖励扶助标准是否具有可行性,需要对生育政策调整后的生育水平和人口发展态势进行预测分析,测算不同方案下的奖励扶助资金总量需求及其结构变动情况,以此为基础,对计划生育奖励扶助标准制定和相关政策改革预期进行研判。

关键词:计划生育家庭;奖励扶助标准;定量研究

中图分类号:C924.21 文献标识码:A 文章编号:1005-6378(2018)01-0134-11

DOI:10.3969/j.issn.1005-6378.2018.01.020

一、引 言

2016年1月1日,国家开始实行“全面二孩”生育政策,这是改善我国未来人口规模结构问题的重大举措。延续三十多年的计划生育奖励扶助政策所依据的法律基础不复存在,迫切需要对奖励扶助政策进行改进和调整。在奖励扶助政策改革总体框架设计上,需要始终坚持计划生育国策地位,突出奖励扶助重点人群,多种奖励扶助方式并举,规范奖励扶助政策执行标准,放宽奖励扶助限制条件。在制定计划生育家庭奖励扶助标准之前,有必要明确以下四个问题。

一是奖励扶助主体。按照国库保国策原则,政府是计划生育奖励扶助的主体,自然应当承担计划生育奖励扶助责任,并将奖励扶助资金纳入国家财政预算管理,国家财政保障奖励扶助资金足额到位,并鼓励和支持社会力量参与,卫生计生部门负责政策落实,其他相关部门积极主动配合。也就是说,计划生育家庭奖励扶助资金由国家财政支付,奖励扶助标准随经济社会发展情况而动态调整。

二是奖励扶助内容。这是政府为奖励扶助对象提供的具体产品或服务,涉及生育、教育、就业、医疗、养老等多个方面,在生育扶助上,向不孕不育夫妇提供医疗技术帮助,重点对生育政策调整时35岁以上育龄妇女提供助孕服务;在教育扶助上,帮助计划生育家庭解决托幼、义务教育阶段子女教育问题;在医疗扶助上,落实母婴安全各项保障机制,帮助“失独”家庭、“残独”家庭及其伤病残子女解决医疗保障问题。

三是奖励扶助方式。采取制度性奖励扶助和临时性雪中送炭相结合的方式,在制度性奖励扶助上,根据宏观经济状况和奖励扶助对象的实际需求,制定规范化、易操作的奖励扶助政策体系,实现国家层面的标准统一,并使之制度化;在临时性雪中送炭上,为有生育意愿而生育能力不足的家庭提供补贴性助孕服务,为存在生活困难的计划生育家庭开展“送温暖”活动,为医疗无人陪护的“失独”“残独”家庭提供长期照护和心理慰藉服务。

四是奖励扶助对象。实行“全面二孩”生育政策前,计划生育奖励扶助对象包括生育一个孩子、生育二个孩子、生育孩子又死亡、从未生育孩子、合法领养孩子的家庭。实施“全面二孩”生育政策后,仅生育一孩的家庭不再作为完全意义上的奖励扶助对象,但可以按照一定标准发放育儿津贴;对于后三类家庭,可以给予一定数量的补贴和生活慰问金,尤其是使“生育孩子又死亡”的家庭能够感受到社会大家庭的温暖。

这些问题与计划生育家庭奖励扶助制度设计以及相应奖励扶助标准制定息息相关。在制定奖励扶助标准时,需要对“全面二孩”政策下的人口发展情况进行综合分析,测算未来按政策生育育龄妇女和出生人口数量结构变动情况,计算不同方案下的奖励扶助资金需求规模,对计划生育家庭奖励扶助标准实践性进行展望。

二、“全面二孩”生育政策下的人口预测

生育政策调整以及“全面二孩”生育政策实施,将对未来出生人口孩次结构变化产生重大影响,突出表现为独生子女数量减少和二孩出生数量增多,这将进一步决定和影响未来按政策生育家庭数量和计划生育奖励扶助所需资金规模。因此,有必要首先对生育政策调整后的育龄妇女目标人群、生育意愿变动状况和孩次递进生育情况进行综合分析,测算未来三十年分孩次出生人口数量以及按政策生育夫妇规模,为进一步估算计划生育奖励扶助所需资金规模提供依据。

(一)育龄妇女目标人群

2016年之前,我国生育政策是以人口户籍性质为依据进行划分的,农业和非农业人口在二孩生育政策上有着显著不同。“全面二孩”生育政策将主要改变现有一孩人群的二孩生育行为,从这个意义上讲,影响二孩出生人口规模的关键因素是一孩育龄妇女总量、年龄结构和终身二孩生育意愿,政策内生育二孩育龄夫妇数量将在原有基础上有所增加,其中不乏35岁及以上大龄育龄妇女。可以预见,有二孩生育意愿人群尤其是大龄育龄妇女必然尽早尽快做出生育安排,出生人口堆积所带来的生育压力将在未来3-4年内快速释放。由此可见,因“全面二孩”政策而新增的可以生育二孩的育龄妇女目标人群(以下简称目标人群)对“十三五”期间的全国人口发展有着重大影响。

首先对“全面二孩”目标人群进行界定,由于生育政策对婚内一孩生育无限制,不同生育政策下各出生队列育龄妇女一孩次和一孩次累积生育模式不变,但生育一孩是妇女生育二孩的基础。“全面二孩”政策实施后,新增二孩生育目标人群必须同时满足两个条件:(1)目前只有一个亲生子女;(2)不符合原有生育二孩政策条件。其次是“全面二孩”目标人群涵盖的人口类型,以户口性质和现有孩子数量分类,“全面二孩”政策下的目标人群可能涉及以下四部分:(1)仅生育了一个男孩的农业户口育龄妇女;(2)仅生育了一个孩子的非农业户口育龄妇女;(3)现零孩(尚未生育)的农业户口育龄妇女(未来完成一孩生育后,其中生育男孩的将成为“全面二孩”政策目标人群);(4)现零孩(尚未生育)的非农业户口育龄妇女。

我国过去实行的计划生育政策不仅按照户口类型划分,非农业户籍人口实行独生子女政策,农业户籍人口实行独生子女政策、“一孩半”政策或多孩政策,而且,各省份之间生育数量规定亦有很大不同。对于农业人口来说,实行独生子女政策的省份包括北京、上海、天津、重庆、江苏和四川等6个省份,实行“一孩半”政策的省份包括江西、山东、广东、湖南、湖北、辽宁、安徽、内蒙、广西、山西、吉林、河北、甘肃、贵州、黑龙江、福建、浙江、陕西、河南等19个省份,其他省份农业户籍人口为多孩政策。根据2010年全国人口普查数据推算,全国乡村人口实行独生子女政策的育龄妇女为2 526.10万人,占全国鄉村育龄妇女的14.52%;实行“一孩半”政策的乡村育龄妇女为13 363.95万人,占全国乡村育龄妇女的76.82%;实行其他生育政策的乡村育龄妇女为1 506.78万人,占全国乡村育龄妇女的8.66%。考虑到“一孩半”政策和多孩政策原本可以生育二孩,全国乡村育龄妇女中有52.93%的人口实行独生子女政策,有47.07%的人口实行二孩及以上政策[1]。根据2010年全国和分省人口普查数据,对生育一孩育龄妇女数量进行分析,并扣除实行“一孩半”和多孩地区中可以生育二孩的农村一孩育龄妇女,全国实行一孩生育政策的育龄妇女目标人群规模为1亿人左右。

生育二孩目标育龄妇女的生育意愿和生育计划安排是决定和影响二孩生育水平的关键因素。受社会经济因素影响,不同年龄孩次递进属性有着不同的终身生育意愿,不同年龄育龄妇女的生育意愿和生育计划存在较大差别,到底有多大比例的目标人群有意愿、有能力生育二孩以及生育计划安排如何,需要我们认真分析和研究。遗憾的是,这方面的数据资料十分缺乏,尽管国家相关部门做了生育二孩意愿调查,但数据始终未予公开,我们只能参照王培安主编的《实施全面两孩政策人口变动测算研究》一书中提供的2014年全国人口变动抽样调查数据进行分析[2]。

1.生育意愿情况。

根据2014年全国人口变动抽样调查数据,农业和非农业育龄妇女打算终身生育二孩的比例分别为78.79%和29.78%,全国总体比例为58.43%,也就是说,全国有一半以上的育龄妇女有生育二孩的打算。分年龄组来看,不同年龄组育龄妇女之间存在较大差异,生育二孩意愿较高人群主要集中在25-34岁年龄段;而且,受生活成本、教育支出等因素制约,非农业育龄妇女生育二孩意愿明显低于农业育龄妇女;35岁之后,随着年龄增长,育龄妇女生育二孩意愿呈现下降趋势,45-49岁打算生育二孩的比例下降到46.18%,其中,非农业育龄妇女生育意愿仅有两成左右(表2)。

2.生育时间安排。

生育时间安排是将生育意愿落实到生育行为的重要环节,何时安排生育二孩对于育龄妇女时期生育水平和各年度出生人口规模有着重大影响。此时,需要对已经生育一孩育龄妇女计划生育二孩的时间进行分析(图1),在具体时间安排

上,计划在1-2年生育二孩的育龄妇女比例最高为2.98%,其中,农业一孩育龄妇女为4.10%,非农业一孩育龄妇女为1.42%,前者比后者高出将近2倍。

从年龄别看,在每个时间段上,均呈现出随年龄增长计划生育二孩的比例而递减的趋势,也就是说,年龄越大,生育二孩的比例越低,40岁及以上年龄组育龄妇女计划生育二孩的比例甚至低于1%。

需要说明的是,考虑到部分育龄妇女尤其是40岁以上育龄妇女有着强烈的生育二孩意愿,而且确实具备将这种生育意愿付诸行动的经济能力,然而,生理条件决定了其生育率普遍偏低。基于此,我们将在设定分年龄生育模式时充分考虑这一因素对育龄妇女生育水平的影响。

(三)人口预测模型选择

在进行人口预测时,需要对生育、死亡、迁移、流动等因素进行综合分析,把握人口发展过程及其变动规律,并根据不同研究目标采取更具针对性的人口预测模型。根据计划生育奖励扶助政策,不同孩次出生人口的奖励扶助标准不同,这就需要在预测过程中,首先根据各出生队列育龄妇女曾生子女数和现存子女数,确定是否具有生育下一个孩子的资格,预测结果不仅反映各年度的出生人口总量,还可以测算分孩次的出生人口数量。因此,根据奖励扶助实践需要,比较适宜的模型是分出生队列的孩次递进预测模型,该模型的优势是能够较好区分育龄妇女孩次结构状态。

孩次递进生育模型首先将育龄妇女按出生队列和曾生子女数进行分类,然后按年龄别、孩次别育龄妇女计算不同孩次的出生人口递进比例,最后将各年度出生队列育龄妇女所生分孩次子女数进行加总,即可滿足该项人口预测所需。在具体预测中,育龄妇女状态属性处于动态变化之中,对于生育0孩或1孩的育龄妇女来说,如果本年度未生育,其状态属性上仅年龄增加1岁,而孩次特征不变;如果本年度生育一个孩子,则其年龄增加1岁,且孩次累进一个。分析认为,该模型既考虑了育龄妇女的生育年龄特征,也考虑了其生育过往史和生育进度情况;不仅反映了育龄妇女不同生育孩次的存量特征,同时还反映了生育下一孩次的增量特征。从实践应用效果看,该模型的分类方法可以比较准确地体现不同出生队列育龄妇女生育过程的选择性,使处于相同年龄和孩次的育龄妇女同质性更强,从而较好地保障预测结果的可靠性。

为了避免参数假定的逻辑矛盾问题,现以终身生育水平为基础,对孩次递进生育水平和生育模式进行假定,并构建预测模型,在生育水平和生育模式研究过程中,有两个必须明确的基本问题:一是二孩终身生育比例到底是多少?二是符合新政策的存量目标人群几年内完成生育?前述生育意愿和生育计划调查已经回答了这两个基本问题,但生育意愿与实际生育行为之间有一定偏差,我们将参考和采用王广州和胡耀岭提出的各出生队列育龄妇女0→1、1→2递进生育和终身生育情况进行综合分析[3]。另外,生育参数假定不仅仅关系到目前已经生育了一孩的育龄妇女,同时还涉及各年龄组新进入一孩的育龄妇女,也就是当前无孩育龄妇女生育一孩后,而在未来进入二孩目标生育人群。

在递进生育模式上,无论农业一孩育龄妇女还是非农业一孩育龄妇女,尽管有些年龄组想生二孩的比例高于本研究的参数设置,有些可能低于当前参数设置,但总体的变化趋势与年龄别潜在二孩递进生育比例完全一致,年龄别育龄妇女想生二孩的比例基本处于设置指标值附近。需要指出的是,40岁及以上一孩育龄妇女打算生育二孩的比例非常低,一年内明确计划生育二孩的比例不足1%,即便考虑到没有明确计划妇女生育的现实可能性与低龄组有很大差别,对于40岁及以上没有计划的育龄妇女来说,能够最终生育二孩的可能性随着年龄的增加而下降,而且没有计划的几乎不太可能生育二孩。因此,与目前实际调查结果推算参数相比,本研究的参数设置均是比较高的估计。

(四)人口预测结果

为了确保计划生育奖励扶助标准切实可行,我们在人口预测过程中,特别对育龄妇女按照农业、非农业的户口性质做了进一步细分,并充分考虑到未来户籍人口城镇化率的变动情况。以2010年全国人口普查数据为基础,根据前述人口预测模型和参数假设,对2016—2050年出生人口以及新增第一孩和第二孩人口累积情况进行预测,结果表明,全国出生人口表现出一定规律性,具体反映在两个方面:

1.农业户口新增人口呈先升后降趋势。

受户籍人口城镇化率快速上升影响,农业户籍人口将呈总体减少趋势,无论是第一孩还是第二孩,均呈总体下降趋势。2016—2050年,全国农业人口出生量将呈两阶段变动特征:一是2016—2018年短暂增加阶段,从2016年的984.50万人增至2018年的999.20万人,年均增加7.35万人,“十三五”期间始终保持在800万人以上;二是2019—2050年持续下降阶段,从2019年的960.89万人持续下降至2050年的139.54万人,年均降低26.50万人,年均降幅为6.03%。

农业户籍人口将是接受计划生育奖励扶助和享受国家相应政策的重点人群。对于2016年实行“全面二孩”生育政策后的各年份,无论是第一孩还是第二孩,其新增出生人口规模累加量呈先增后降趋势,从2016年的984.50万人增至2039年的1.07亿人,年均增加420.79万人,年均增长率为10.91%;2040—2050年,新增出生人口规模累加量逐渐减少,从1.06亿人降至9 171.86万人,年均减少146.59万人,年均降幅为1.47%(图2)。

2016年后出生的0-3岁农业户籍人口呈现逐渐递减的趋势,“十三五”期间的人口规模最高,保持在2 500-4 000万人之间,之后逐年下降,2024年开始降至3 000万人以下,2031年开始降至2 000万人以下,2043年后进一步降至1 000万人以下。新增4-6岁农业户籍人口将推迟到2020年之后,2022年时的人口规模最大,为2 737.71万人,2028年后降至2 000万人以下,2041年开始降至1 000万人以下。7-18岁中小学适龄农业户籍人口高峰将主要集中在2031—2036年,每年的平均规模为6 000-7 000万人之间,这是加强国家基础教育和优化农村教育资源配置的关键时期,之后将于2040年开始降至5 000万人以下,2048年开始降至3 000万人以下。

2.非农业新增人口将会持续快速增长。

未来我国户籍人口城镇化水平将以每年1个百分点的速度上升,到2020年升至45%,2050年达到75%,非农业户籍人口将随之快速增加,尽管每年出生量可能会有所减少,但非农业育龄妇女及其新增出生人口累加量将呈现持续上升趋势。

受生育政策和生育意愿影响,非农业人口生育水平始终低于更替水平,除了2016—2020年放开生育政策会出现短暂的堆积出生人口外,未来三十年全国非农业出生人口将呈现总体下降趋势。2016—2050年,全国非农业人口出生量将呈两阶段变动特征:一是2016—2019年短暂增加阶段,从2016年的448.98万人增至2019年的594.67万人,年均增加48.56万人,“十三五”期间始终保持在550-600万人之间;二是2020—2050年缓慢下降阶段,从2020年的575.59万人快速下降至2050年的321.89万人,年均降低8.46万人,年均降幅为1.92%,仅相当于农业户口出生人口同期降幅的三分之一。

从2016年实行“全面二孩”生育政策后的各年份新增出生人口累加量看,非农业人口将呈现持续快速上升趋势,从2016年的448.98万人增至2050年的2.34亿人,年均增加675.01萬人,年均增长率为12.33%,其中,第一孩、第二孩出生累加量年均分别增加38.95万人和113.04万人,年均增速分别为11.37%和14.92%,后者略快于前者,说明全面放开二孩生育政策对非农业新增出生人口规模有重要影响。分年龄看,0-3岁、4-6岁人口均呈现先升后降变动趋势,但下降过程比较平缓,分别保持在2 000万人和1 500万人的水平。

图3 “全面二孩”政策后非农业户籍新增出生人口变动情况(2016—2050年)

总体来看,全国出生人口高峰主要集中在“十三五”时期,这是放开“全面二孩”生育政策后生育能量集中释放的结果,2021年后,出生人口规模将沿着原有趋势变动。提高生育政策效果和增强群众按政策生育意识是计划生育奖励扶助政策改革的根本目标,出生人口数据将为进一步测算奖励扶助所需资金奠定基础。

三、奖励扶助资金的总量需求与结构变动情况

本部分将以出生人口预测数据为基础,坚持国库保国策、城乡统一、地区无差异原则,帮助计划生育家庭解决生育、养育过程中可能遇到的问题,将奖励扶助政策按照多个奖励扶助方案进行分析,测算不同方案所对应的未来时期奖励扶助资金需求量,以及每年资金需求量变动情况,从宏观上衡量政府财政的经济支持和承受能力,从而分析奖励扶助政策的现实可行性。

(一)奖励扶助方案设计

“全面二孩”政策出台的背景是中国面临低生育率导致的老龄化加速和少子化危机,有必要通过放宽生育政策来提升人口出生率。从一定意义上讲,实施“全面二孩”政策意味着彻底转变过去那种生育数量越低越好的认识,开始引导和鼓励群众按政策生育,虽然生育政策允许生二孩,但如果没有配套的福利政策,很多夫妇会由于生活压力大、孩子抚养成本高,不敢生二孩,“全面二孩”生育政策的效果必然大打折扣。因此,有必要借鉴国外鼓励生育政策的一些经验做法,这也是开展计划生育奖励扶助政策改革研究意义之所在。

日本长期受生育率超低问题困扰,为了鼓励生育,日本政府给所有生育孩子的家庭提供一次性奖励42万日元的“生育金”。伊朗政府在国有银行为每名新生儿设立一个950美元的账户,以后每年拨入95美元,直至孩子长到18岁,孩子从20岁开始可以领取这笔钱,用来支付教育、结婚、健康和住房费用。俄罗斯于2007年开始实施“母亲基金”项目,生育第二个以及更多孩子的家庭就可以申请,生育第三胎或更多子女的家庭,在新生儿满三周岁前,每月还可获得5 000至11 000卢布不等的补贴。德国政府规定,停职在家照顾孩子的父母全年每月可得到相当于税后月收入2/3的补贴,每月最高可达1 800欧元。

当前我国计划生育奖励扶助政策规定:独生子女的父母年满60岁后,可以按月领取一定金额的退休金。但是,随着我国社会保障制度健全和城乡养老保险制度全面开展,这将不再适应社会经济实际,有必要遵循国外鼓励生育政策的思路,以增强家庭生育、抚育孩子能力为主,以补贴父母生活费用为辅,奖励扶助费用主要用于覆盖或补贴家庭因生育子女而负担的生育、抚育、养育、教育费用,取消与养老相挂钩的政策规定,并建立如下三套奖励扶助方案:

方案一:只奖励第二孩。奖励扶助资金与第二孩相挂钩,也就是说,只有生育二孩的家庭,才有资格获得奖励,这是鼓励家庭按政策生育的具体体现。奖励内容包括一次性生育津贴,0-3岁的卫生防疫和营养补助,4-6岁的营养补助和幼儿教育补贴,7-18岁的生活补贴,18岁时的发展基金。发放形式:一次性生育津贴于孩子户籍登记时领取,0-6岁的奖扶资金由父母按月领取;7-18岁是义务教育阶段(预期十五年之后,国家义务教育将由当前的九年提高到十二年),其补贴在就读学校领取;发展基金在18岁时一次性领取。奖扶标准:依据当年社会平均工资标准,以其三个月的社会平均工资额作为生育津贴,一次性发放;参照独生子女父母奖励金为每月5元钱,相当于开始实施时的社会平均工资的10%,在激励上确实起到了较好效果,因此,将0-18岁的每年补贴费用设计为社会平均工资的10%,另再有10%按年存入指定账户作为成年后的发展基金。

方案二:奖励第一孩和第二孩。在生育政策数量限制内每生育一个孩子,就获得相应的计划生育奖励扶助。奖励内容:包括一次性生育津贴,0-3岁卫生防疫和营养补助,4-6岁营养补助和幼儿教育补贴。发放形式:一次性生育津贴于孩子户籍登记时领取,0-6岁奖扶资金由父母按月领取。奖扶标准:一次性生育津贴设计为当年三个月社会平均工资,0-6岁的每年奖励扶助金为社会平均工资的10%。

方案三:只奖励第二孩,但具体细节上与方案一稍有差别。奖励内容仅包括一次性生育津贴、0-3岁卫生防疫和营养补助、4-6岁营养补助和幼儿教育补贴,不包括7-18岁生活补贴和18岁时的发展基金。其他与方案一相同。

(二)参量选取

除了社会平均工资这一参量外,其他均为定量值。社会平均工资是指当年所有工资性收入人员的平均工资,在奖励扶助政策设计中,应当建立奖励扶助标准随社会平均工资变动动态调整机制。当前,我国经济保持中高速发展,工资增长速度较快,如果让奖励扶助标准仍然盯住某年的社会工资水平而保持不变,不仅不符合经济发展趋势,而且还会降低奖励扶助政策对育龄夫妇的吸引力。以社会平均工资为基础计算的奖励扶助金是动态变化的,可与经济增长保持基本同步。

通过对历年《中国劳动统计年鉴》相关数据整理计算,发现2001—2015年,全国社会平均工资呈快速上升趋势,从2001年的10 834元增至2015年的43 892元,年均增加2 361元,年均增长率为10.51%,而同期按现价计算的人均GDP增速为13.28%,后者比前者高出近3个百分点,这说明劳动者既是经济增长的贡献者,也是经济发展成果的分享者,但工资性支出在企业成本中的占比略低一些。为了更加准确地预测社会平均工资未来变动情况,有必要对2001-2015年的社会平均工资W与人均生产总值RGDP进行计量分析,其回归方程为:lnW=2.725 7+0.733 8ln RGDP(R2=0.987 4),社会平均工资与经济增长呈显著正相关关系,GDP每增长1%,社会平均工资将增长0.73个百分点。我们可以根据人均经济增长预测情况,推算未来社会平均工资。

经济增长预测是个大课题,经济增长是社会、经济、科技、教育等多因素共同影响的结果,因此,很难对中长期经济增长做出准确预测[4-5]。现有文献仅对最近5-10年的中国经济增长情况进行了预测,Louis Kuijs通过对中国劳动力和全要素生产率进行分析,认为全国GDP增速将从2015年的7.7%下降到2020年的6.7%,平均增速为7%[6];陈昌盛、何建武根据中国经济发展特征及其变动趋势,对经济增长展望做了小幅调整,认为未来十年平均增速应由6.5%下调到6.2%,到2024年人均GDP上升至12万元左右[7]。本研究对2016—2024年的人均GDP做年度分解,根据前面的回归方程,计算得出2016-2024年的社会平均工资。2025-2050年的经济增长属于中长期预测,鲜有文献对此进行预测研究,专门对此进行研究已超出本研究范围。鉴于人均GDP自2025年开始达到1.2万国际元,经济总量基数已经足够大,经济增长方式也发生了很大转变,未来经济增速将会进一步放缓,现将2025—2040年的平均增速设定为4.2%,2041—2050年的平均增速设定为3.0%,据此推算,到2040年和2050年,全国人均GDP分别上升至43.23万元和77.54万元,对应的社会平均工资分别为33.70万元和59.98万元(表3)。

(三)奖励扶助资金测算结果

按上述奖励扶助方案可知,奖励扶助金包括两部分:一是对当期生育者的奖励,这与当期出生人口规模相关;二是对孩子抚育过程的扶助,这与当期处于适龄人口规模有关,决定于当期和往年出生人口規模。因此,所需奖励扶助资金可以用下列公式计算。

方案一:Ca=0.25×Aapa+0.1×∑6i=0B″ipa+0.1×∑18i=0C″ipa,其中A″a,为a年的第二孩出生人口数,B″i、C″i为i岁第二孩人口数,pa为a年的社会平均工资。

方案二:Ca=0.25×(A″a+A′a)pa+0.1×∑6i=0(B″i+B′i)pa,其中,A′a为a年的第一孩出生人口数,B′i、C′i为i岁第一孩人口数。

方案三:Ca=0.25×A″apa+0.1×∑6i=0B″ipa

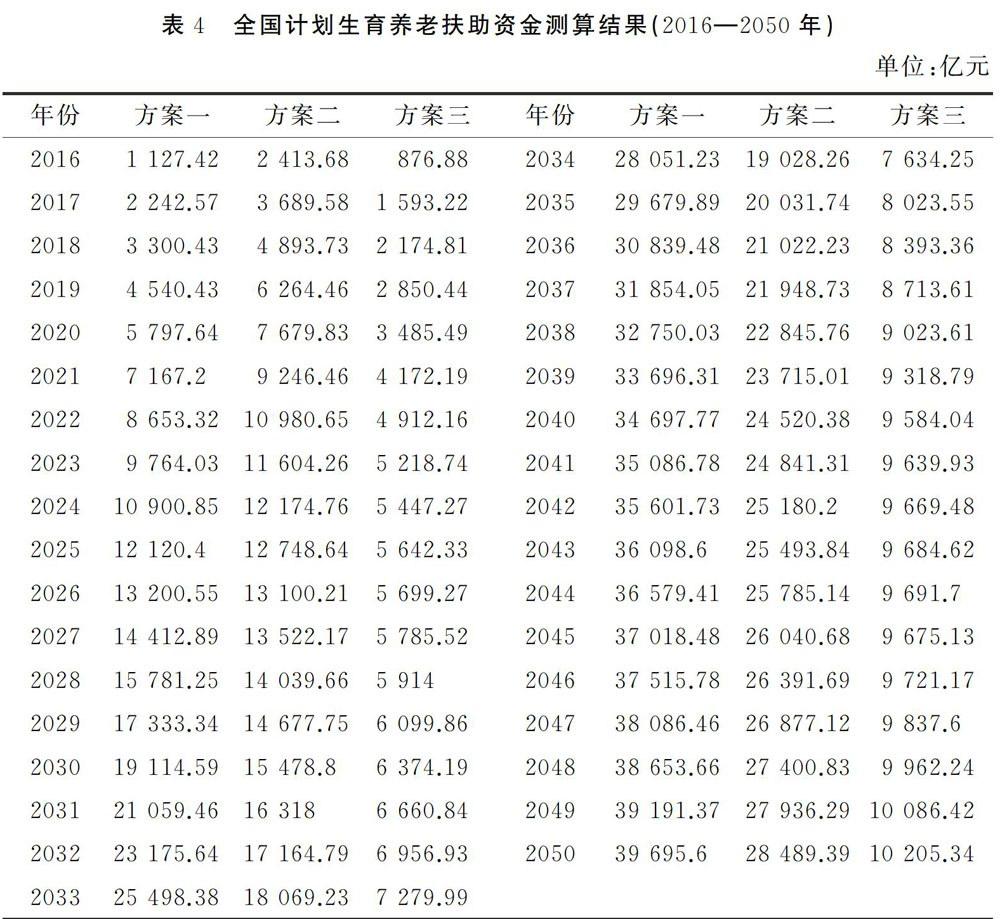

将相关数据带入上面公式,可计算得到各年度所需奖励扶助资金总额,测算结果如表4所示。如果按照方案一进行制度设计,2016—2050年,奖励扶助金将呈持续快速上升趋势,从1 127.42亿元增至39 695.60亿元,年均增加1 134.36亿元,年均增长率为11.04%;在方案二中,所需奖励扶助资金将从2016年的2 413.68亿元增至2050年的28 489.39亿元,年均增加766.93亿元,年均增长率为7.53%;在方案三中,所需奖励扶助资金将从2016年的876.88亿元增至2050年的10 205.34亿元,年均增加274.37亿元,年均增长率为7.48%。与财政收入规模相比较,2016年全国一般公共预算收入为159 552亿元,方案一、二、三下的奖励扶助金占全年预算收入的0.71%、1.51%和0.55%。也就是说,如果仅以第二孩为奖励扶助对象,奖励扶助资金将在财政收入的1%以内;如果将第一孩和第二孩均作为奖励扶助对象,奖励扶助资金将会比前者高出一倍,达到财政收入的1.5%左右,而且,方案二和方案三下的奖励扶助金年均增幅与一般公共预算收入增速比较接近。考虑到当前国家经济增长速度放缓的宏观背景,以及育龄妇女仍有较强生育二孩意愿的社会背景,我们倾向于建议以第二孩为奖励扶助对象。在方案抉择上,为了给以后出台进一步鼓励生育二孩政策而留出奖励扶助空间,预期分阶段逐步出台可使奖励扶助效果更优,当前采取第三方案更为合适。

四、奖励扶助标准现实可行性研判

计划生育奖励扶助政策是独生子女生育政策背景下实施的,政策出发点是解决独生子女家庭和农村两女户家庭存在的基本生活困难,鼓励群众坚持计划生育政策。在“全面二孩”政策实施后,国家将继续实行计划生育奖励扶助政策,新修订的《人口与计划生育法》明确提出,对实行计划生育的夫妻,国家按照规定给予奖励,在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间,按照规定应当享受计划生育家庭老年人奖励扶助的,继续享受相关奖励扶助,这是保持国家政策延续性的重要表现。但有必要在原有奖励扶助政策基础上进行适当改革,赋予计划生育奖励扶助政策新内涵,并且针对现行计划生育奖励扶助政策实施中存在的问题,进行合理调整和修正,使之更加符合国家计划生育政策和未来人口发展形势的总体要求。

综合分析认为,计划生育奖励扶助政策是国家计划生育政策体系的重要组成部分,对确保群众按政策生育起着重要的指引和导向作用。从奖励扶助政策走向和发展前景来看,在原有基础上进行适当改革具有切实可行性,国家有支付奖励扶助资金的经济实力。根据前文测算结果,如果按照方案三进行奖励扶助,将第二孩家庭作为奖励扶助对象,一次性发放生育津贴,按年发放0-3岁卫生防疫和营养补助、4-6岁营养补助和幼儿教育补贴,那么,所需奖励扶助资金将从2016年的876.88亿元增至2050年的10 205.34亿元,这仅相当于全国一般公共预算收入的6‰左右,国家财政是有能力负担起这部分费用的。从财政投入效果来看,这将有利于保障国家计划生育政策的贯彻落实,促进全国人口发展目标和长期发展战略的实现,而且还将有效改善婴幼儿营养条件,提高婴幼儿健康水平,促进人口素质有效提升。从一定意义上讲,这仅仅相当于在教育经费基础上新增6‰的财政支出,将之投资于学前阶段素质培养,功在当代,利在千秋。

但是,多年计划生育奖励扶助实践表明,现有奖励扶助制度存在一些弊端,而这些弊端在全国具有一定的普遍性,并突出地表现在以下三个方面:一是计划生育奖励扶助制度的奖扶标准过低,而且奖励标准长期不变,由于没有建立起相应的动态调整机制,独生子女父母奖励费所起到的导向和激励作用逐渐减弱,甚至可以忽略不计。而且,奖励扶助政策覆盖面较窄,政策受益时间严重滞后,这也在一定程度上影响着奖励扶助制度导向和激励作用的发挥。二是在计生奖励扶助制度受益对象的确定上,规范性不强,操作程序繁琐,一般要经过乡、县、市、省层层审批、核查、年审,八成以上的受访者认为目前计生奖励扶助受益对象确定的手续比较繁琐,申报程序的繁琐在相当程度上影响了计生对象申请奖励扶助的积极性,从而出现宣传声势浩大、实施效果却远没有达到预期的现象。三是多部门出台的相关惠民政策与计划生育奖励扶助制度之间缺乏良好的统筹与衔接,使得奖励扶助效果大打折扣。近年来,作为改善民生的重要举措,国家出台了一系列惠民政策,主要涉及农民增收、改善公共服务和社会管理三个方面,国家的出发点是更好地让群众享受到国家发展成果,但在具体实施过程中,部分违反计划生育政策的家庭可以享受政策实惠,而计划生育家庭非但没有因实行计划生育享受优先优惠,反而因人口少、负担轻而不符合相关条件,从而弱化或冲淡了计划生育奖励扶助政策的作用[8]。

针对以上问题和不足,有必要以严格落实国家“全面二孩”生育政策为目标,提高群众执行生育政策并按政策生育的积极性,更好地体现国家在计划生育奖励扶助政策中的主导作用和主体地位,对当前计划生育奖励扶助政策进行改革。在“全面二孩”政策实施后,计划生育奖励扶助政策应为计划生育家庭的合法权益提供保障,建立全国统一、层次更高的奖励扶助政策,消除奖励扶助政策中的地区差异和城乡差异,使得计划生育家庭可公平、公正地享有自身权益。因此,需要着重做好三个转变:一是由奖励一孩家庭转变为扶助按政策生育的家庭。实施“全面二孩”政策后,将不再继续认定独生子女家庭,不再发放独生子女父母光荣证,不再实施针对独生子女及其家庭的奖励扶助政策。如果说现行奖励扶助政策倾向于让群众尽量少生育的话,以后的主导思想将转变为鼓励和帮助群众按政策生育,减轻家庭的生育抚养负担,使人们生得起、养得好,同时也是为了体现国家在生育中的责任,有必要制定针对计划生育家庭的育儿津贴制度,向按政策生育的家庭提供一定的经济支持。二是由差别性奖励扶助转变为趋于公平、公正、统一的奖励扶助。在下一步的奖励扶助政策改革中,应当取消城乡、地区、民族等各种差异,按照公平、公正原则,实行或逐步走向以公平、公正为价值取向的全国统一性制度,凡是按政策生育的家庭,均可享受获得国家扶助的权利,相同情形的奖扶标准统一,充分肯定家庭为国家人口发展做出的贡献。三是由多渠道支付转变为政府财政全额负担。现行计划生育奖励扶助或独生子女奖励资金基本上是由各地根据本地情况确定奖励扶助标准,由于地区发展水平不同、单位性质不同、经费来源不同,不同地区在落实奖励扶助政策方面存在较大差异。在奖励扶助政策改革中,应当坚持国库保国策原则,由政府承担起计划生育奖励扶助的责任,实现全国计划生育政策及其配套制度“一盘棋”[9]。

按照公民权利均等化和全国统一原则,将奖励扶助政策置于计划生育政策体系框架内,分析和论证奖励扶助政策对落实计划生育政策的作用,并充分考慮生育政策由独生子女政策调整为“全面二孩”政策的时代背景,预期奖励扶助政策改革将在以下四个方面进行突破:一是奖励扶助对象。采取“老人老办法,新人新办法”,保持奖励扶助政策改革前后的有效衔接,对于“全面二孩”政策实施后的“新人”,在奖励扶助对象具体确定上,凡是符合国家计划生育政策的家庭,均可享受计划生育奖励扶助,这里就存在奖励奖扶一孩家庭还是二孩家庭,抑或两者均奖励的问题,我们倾向于仅将二孩家庭作为奖励扶助对象,因为鼓励按政策生育的本意是鼓励育龄群众生育二孩,而一孩仅仅是向生育二孩的过渡,只有生育了二孩的家庭才是计划生育政策真正的践行者。二是奖励扶助标准。现行奖励扶助标准偏低,难以起到激励作用,但其在开始时并不算低,比如,在1980年前后,每月5元的独生子女费相当于当时职工平均工资的10%,只是随着人们收入水平提高和货币购买力降低,其所能起到的激励作用才变得微乎其微。从这个意义上讲,本质问题并非奖励扶助标准过低,而是没有建立奖励扶助标准动态调整机制。由此可见,如何确定动态调整指数或者一个“锚”,对于奖励扶助标准至关重要。如果将奖励扶助标准设定为社会平均工资的一定比例,并使之随社会平均工资变动而调整,才是较为合适的一种选择。三是奖励扶助程序。制定奖励扶助具体操作办法,使其规范化、透明化,凡是按政策生育的家庭均可享受计划生育奖励扶助,其中,准确辨别按政策生育家庭是关键,既能让所有符合政策者享受到奖励扶助,又能将不符合政策者排除在外。同时,还需要在办理程序设计上更加简捷、便民,“全面二孩”政策结束了长达30多年的独生子女政策,人口政策从紧缩到适度宽松,工作方式从审批制到登记制,需要计划生育服务管理作出重大改革。四是奖励扶助效果。任何政策都不是一成不变的,需要根据社会环境的变化进行必要修订和调整,这就需要建立奖励扶助政策评估机制,适时评估奖励扶助政策实施效果,分析制约和影响实施效果的不利因素,做好相关惠民政策与奖励扶助政策的有效衔接,提高生殖健康、妇幼保健、托幼等公共服务水平,确保生得出、养得起、教得好,增强和提高群众计划生育意识和按政策生育的积极性。

[参 考 文 献]

[1]王广州.影响全面二孩政策新增出生人口规模的几个关键因素分析[J].学海,2016(1):82-89.

[2]王培安.实施全面两孩政策人口变动测算研究[M].北京:中国人口出版社,2016:97-100.

[3]王广州,胡耀岭.真实队列年龄别生育率估算方法与应用研究[J].人口研究,2011(4):3-16.

[4]王立勇,韩金华,赵铮.中外经济周期动态关联性研究与我国经济增长预测[J].经济学动态,2009(9):15-20.

[5]郑雪,邵宜航.中国城市经济增长动力研究——增长与发展统一视角下的经验分析[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2014(2):112-116.

[6]LOUIS KUIJS.China Through 2020—A Macroeconomic Scenario[R]. World Bank China Office Research,2009.

[7]陈昌盛,何建武.未来十年中国经济增长展望[N].经济日报,2015-06-18(13).

[8]汤兆云.计划生育奖励扶助制度实施中的问题及改進建议[J].南京人口管理干部学院学报,2013(1):3-8.

[9]吕红平,李莉.“全面两孩”政策背景下奖励扶助政策重构[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2016(2):147-152.

Research on the Measurement and Standard of Encouragementand Support for Planning Family in China

HU Yao-ling

(College of Economics, Hebei University, Baoding, Hebei 071002, China)

Abstract: With the implementation of universal two-child policy, it is the general trend to encourage and support the planning family according to the policy. And it is necessary to predict the fertility trend and analyze the population development trend about the prospects of family planning policy reform and the feasible of reward standard. Through calculating the different programs to total demand and reward structure of encouraging and supporting the planning family, the article gives research and judgment to the standard on family planning reward and the reform on related policy.

Key words: planning family; encouragement and support standard; quantitative research